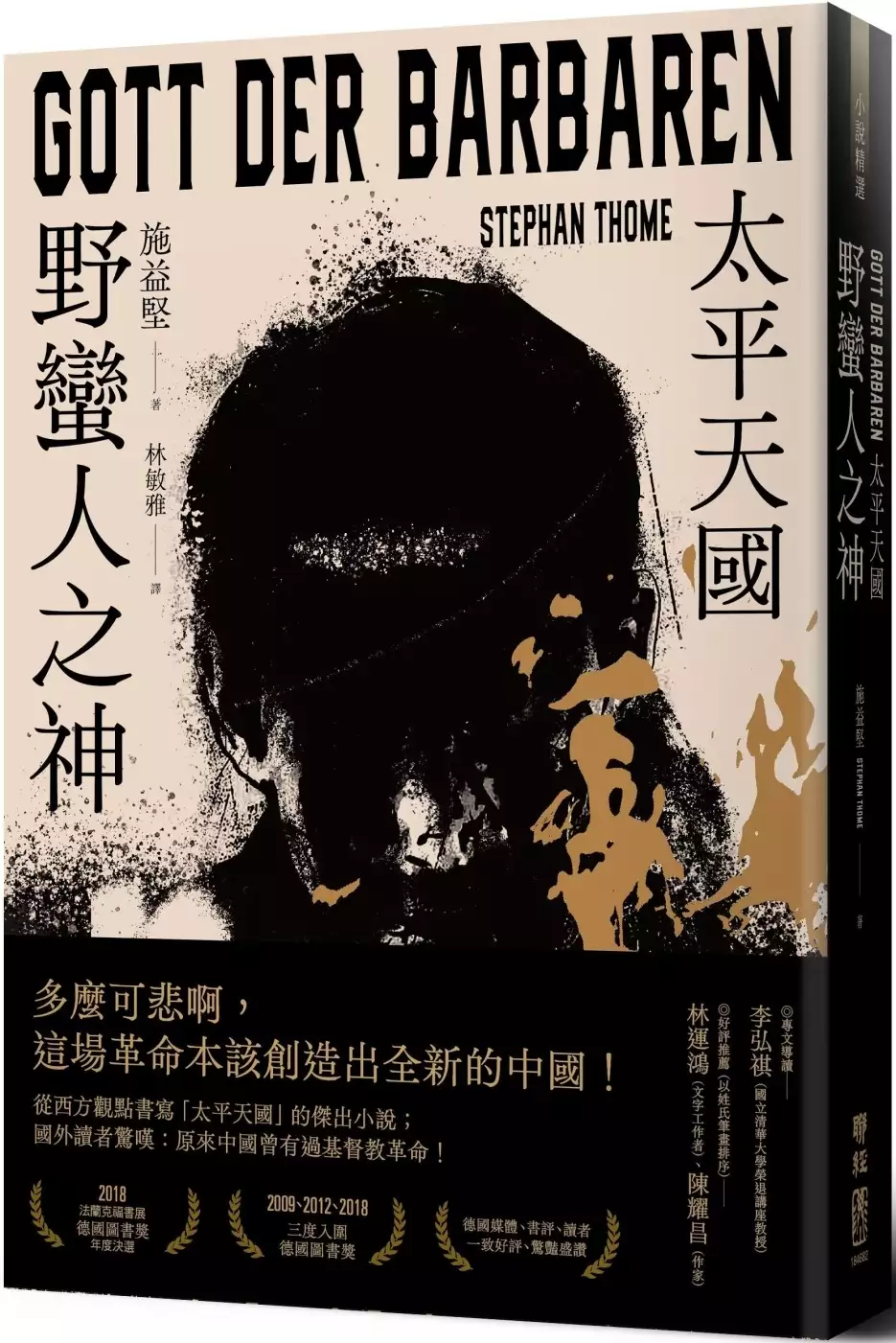

皇朝的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦StephanThome寫的 野蠻人之神:太平天國 和的 經世與實業:劉廣京院士百歲紀念論文集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站樂天皇朝網友評價、菜單- 信義區 - 愛食記也說明:樂天皇朝- 提供外帶外送服務(43則評價) 網友評分: 4.2分。樂天皇朝是位於台北信義區的網友推薦餐廳,地址: 台北市信義區忠孝東路五段68號4F,訂位電話: 0227226545, ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和秀威資訊所出版 。

國立清華大學 中國語文學系語文碩士在職專班 丁威仁所指導 吳依陵的 于晴小說研究 (2021),提出皇朝關鍵因素是什麼,來自於于晴、言情小說、創作風格、主題意識、性格塑造。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 民族音樂研究所 呂鈺秀所指導 羅元璟的 漢與非漢概念下的中國笙類樂器——以笙嘴為考察對象 (2021),提出因為有 笙類樂器、笙斗、笙嘴、漢與非漢的重點而找出了 皇朝的解答。

最後網站樂天皇朝| Book Now! - inline online bookings則補充:Book at 樂天皇朝now! Just select a date, time, and party size. Check the menu and opening hours here. 樂天皇朝is located at and serves cuisines.

野蠻人之神:太平天國

為了解決皇朝 的問題,作者StephanThome 這樣論述:

多麼可悲啊,這場革命本該創造出全新的中國! 西方觀點書寫「太平天國」的傑出小說; 國外讀者驚嘆:原來中國曾有過基督教革命! ★ 2018年法蘭克福書展德國圖書獎年度決選之作 ★ ★ 2009、2012、2018三度入圍德國圖書獎年度決選 ★ ★ 德國媒體、書評、讀者一致好評、驚豔盛讚 ★ 滿清的迂腐,西方的傲慢,文化的誤解 面對時代巨輪,野蠻的究竟是你還是我? 19世紀的中國出現一個轉化基督教教義而成立的政教政權:太平天國。一個落第秀才自稱上帝之子,在長期累積大量民怨的社會氛圍中一擊中的,以天父為名的農民動亂,遂蔓延成這股野火燎原般的「長毛之亂」。對世界懷抱憧憬和理想的德

國傳教士菲利普,遠渡重洋到中國,盼望透過宗教感召促進東方的現代改革。然而位處時代紛擾中心,夾在中國與西方武力通商的矛盾、清廷與叛軍的衝突、宗教理想與社會現實的差距,他的內心逐漸動搖困惑…… 施益堅以德國作家身分,書寫近代東亞史上慘烈的歷史景況,試圖開啟另一種思辨且富人性化的想像空間:無論是大英帝國的外交特使額爾金伯爵、滿清帝國湘軍首領曾國藩將軍,或是太平天國的理想主義者「干王」洪仁玕,時代英雄也可能是千古罪人。在急遽變化而失去方向的世界態勢中提出深刻批判與反思:相互指謫迥異之人的野蠻與傲慢,其實乃為一體兩面之事? 好評推薦 ▍專文導讀 李弘祺|國立清華大學榮休講座教授

▍齊聲力薦 林運鴻|文字工作者 陳耀昌|作家 (以姓氏筆畫排序) 1860年代的中國被強力抨擊:一場新興崛起的宗教狂熱分子大規模的暴動,掃蕩當時的社會架構,同時歐洲強權以武力入侵壟斷貿易市場。作者施益堅成功將當時分崩離析的年代描摹傳神,敘事節奏鏗鏘有力讓人讀來起勁,用字遣詞也十分優雅到位,清楚傳遞當時不安的時局。 ──2018年德國圖書獎評審委員評語 在臺灣居住多年的德國小說家施益堅,其新作《野蠻人之神:太平天國》,便選擇了一種充滿反思的「西方視角」──讀者會訝異於一名德國作家對於中國古老傳統的深刻洞察,但又能夠發現,本書解剖歐美帝國主義的誠實銳利。──林運鴻(文字工

作者)

皇朝進入發燒排行的影片

霹靂好戲再安可 : 玉階飛 操縱龍脈 皇朝成敗盡在此舉 ! 亂天渾地訣!!|玉階飛、北辰泓、魔龍祭天、北川煉|龍城聖影 第16集|霹靂布袋戲PILI PUPPETRY

【霹靂兵烽決之碧血玄黃】

🔹 完整『故事大綱』『角色介紹』請見 ⬇

https://events.pili.com.tw/drama/BloodyBattle/

碧血玄黃變,法滅萬籟悲。

寥廓主宰千秋劫,天火焚盡百業,步輪迴。

看聖行無悔,付神道不歸。

菩提問世渡魔隳,玄解兵鋒戡亂,譜傳說。

— 2021年6月11日 —

【霹靂兵烽決之碧血玄黃】即將推出!

【霹靂兵烽決之碧血玄黃】官網:

https://events.pili.com.tw/drama/BloodyBattle/

#好戲再安可 #玉階飛 #魔龍祭天 #北辰泓 #北川煉 #霹靂布袋戲

于晴小說研究

為了解決皇朝 的問題,作者吳依陵 這樣論述:

于晴是九0年代言情小說的代表作家之一,二十多年來,台灣本土言情小說從崛起、興盛,衰落到轉型。在這期間,于晴一直佔有一席之地且不斷與時俱進。此論文對于晴小說進行文本分析,欲對其創作歷程中不同階段的寫作風格,寫作手法的特色以及其作品中所書寫的價值觀有全貌的探究,以期歸結出于晴為何能在淘汰快速的言情界占據一方天地,她的作品是否能脫離學者們對言情小說只是通俗娛樂產物的評價,證明即便是言情小說,也能藉由情來談論人性。本論文共分為六章,各章節內容論述如下:首章為緒論,說明研究動機及目的,研究範疇及義界,文獻回顧及分析,以及研究方法及步驟。第二章介紹台灣本土言情小說的發展史,簡介于晴的創作風格,將其創作歷

程分成青澀期、沉穩期及開放期,並將于晴作品分類概述。第三章則是分析于晴小說的敘事手法、情節特色,以及其喜愛的敘事結局。第四章是深入分析于晴小說中的人物角色探析。分別探討女主角及男主角的性格塑造,主角的家族成員、友人及部屬的形象分析。第五章則是探討于晴小說中的主題意識。除了愛情主題之外,尚有三大主題意識:其一是自我認同,其二是宗教觀,其三則是政治意識。除了建構了美好的愛情世界,于晴也呈現了真實人生中的灰色面,為虛構的世界與現實社會搭建了一道橋樑。第六章是結論,歸納前五章重點,比較于晴與當代其他作家的相異之處,並進行于晴作品價值分析。

經世與實業:劉廣京院士百歲紀念論文集

為了解決皇朝 的問題,作者 這樣論述:

史家劉廣京先生(1921-2006)一生致力於近代中國史研究,開啟十九世紀航運史、中美關係史、基 督教在中國、自強運動與經世思想等研究領域之先河,本書聚焦「近代中國的思想世界與經世實踐」與「近代中國的經濟脈動與實業創建」兩大主題,收錄王汎森、李金強、吳翎君、周啟榮、周健、科大衛、梁元生、區志堅、張彬村、張偉保、陳計堯、陳明銶、陳慈玉、陸寶千、潘光哲、黎志剛、劉翠溶、鄭潤培、關文斌等十九位學者專文,書末併附劉廣京先生學述及其履歷著作表,謹此紀念。 本書特色 ★收錄十九位當代歷史學者聚焦近代中國之專論,書末併附劉廣京先生學述及其履歷著作表。 ★紀念以十九世紀中

國史研究獨步史壇,從內在探索中國如何在舊秩序崩解後成為「近代中國」的史家劉廣京先生。

漢與非漢概念下的中國笙類樂器——以笙嘴為考察對象

為了解決皇朝 的問題,作者羅元璟 這樣論述:

本論文以中國的笙類樂器為探討對象,由於目前尚無笙類樂器在中國分布的總體性研究,因此笙類樂器形制的地域之別,以及其在漢與非漢文化圈下的差異,成為本研究的重點,而這其中,又特別著重笙嘴形制的差異,以及其與笙斗和笙管間的關係。 笙在傳統上屬於匏類樂器,因使用葫蘆製作,所以又有匏之稱。樂器形制上,主要由「笙斗」、「笙嘴」、「笙管」、「簧片」四個部分組成。最初形貌,可追溯至殷商甲骨文的 「竽」字。經由古文獻的蒐集與統整後可見,笙類樂器幾乎遍及現今中國31個省市自治區,並有22種稱謂。 笙類稱謂中屬於漢文化圈的笙類稱謂有:笙、笙簧、匏笙、巢、和、巢笙、大笙、和笙、鹿、鳳笙、

鳳翼笙、雲和笙、紫竹笙、竹笙,主要分布於中國的吉林、遼寧、黑龍江、北京、天津、湖北、湖南、河南、河北、山西、山東、陝西、浙江、江蘇、上海市、福建、江西、甘肅、青海、寧夏、內蒙古、安徽、四川、重慶市、廣東、廣西、雲南、貴州;屬於非漢文化圈的笙類稱謂有:六管笙、蘆笙(或寫成盧笙或籚笙)、瓢笙、胡盧笙(或寫成葫蘆笙)、竹筒笙,主要分布於中國的湖南、湖北、新疆、西藏、雲南、貴州、海南、湖南、安徽、四川(重慶市)、廣東、廣西。其中湖北、湖南、雲南、貴州、安徽、四川(重慶市)、廣東、廣西8個省份,同時擁有了漢文化圈與非漢文化圈笙類稱謂的地區。 經測量與統計漢與非漢文化圈的笙嘴與笙斗之後,漢文

化圈笙類樂器的笙嘴長度、粗細、彎曲幅度以及角度會隨著朝代變化而有所不同,但笙斗形制並無改變。其中笙嘴的粗細與彎曲幅度兩者,有著必然的關係。粗笙嘴一定為直式,細笙嘴一定為彎式,此外,粗細與彎曲幅度在時代的劃分上也是一致的:周至隋代,主要為粗而直的笙嘴;唐代首先出現了細而彎的笙嘴,並與粗而直的笙嘴有著並存的現象;五代至元代,則僅有細而彎的笙嘴;明清時則為細而彎、粗而直的笙嘴並存的第二階段。 非漢文化圈笙類樂器的笙嘴、笙斗與笙管數量有著密切的關聯,特別是以笙斗的外形,將非漢文化圈的笙類樂器分成圓形笙斗與長型笙斗兩大類後,可看出笙斗與笙嘴長度、粗細、彎曲幅度、角度,以及笙管數量的關係:四

川省與貴州省的笙類樂器可自成一類,除了笙斗皆為長形斗外,笙嘴主要以長、細且直式笙嘴為主,管數主要以3~5管為主。雲南省的笙也自成一類,除了笙斗為圓形斗,其彎式笙嘴的特徵,亦是其他省份所沒有,另外,雲南笙其6~8管的管數,亦有別於四川與貴州省的笙,唯一與四川與貴州省相同之處,在於細笙嘴的形制。 本論文對笙類樂器從上古至清代的歷史文獻以及圖像進行了梳理,為笙類樂器形制與稱謂的歷史變化做一探討,並對於笙類樂器在中國分布進行了整理,提供清代及其之前漢與非漢文化圈中,笙類樂器的差異比較。當今,以本位視角(emic perspective)對於非漢文化圈笙類樂器的研究越見增多,期待本研究能提

供之後對於民國以來,中國笙類樂器研究之歷史脈絡追尋,與漢及非漢文化圈對於笙類樂器描述的變化考證之可能性。關鍵字:笙類樂器、笙斗、笙嘴、漢與非漢

皇朝的網路口碑排行榜

-

#1.皇朝汽車旅館-基本資料-(新北市) - LuckyMotel 來去Motel

皇朝 汽車旅館- 融合了藝術美感且帶復古的獨特貴氣的設計風格皇朝汽車旅館提供您一個可充分享有市區的方便與幽雅嫻靜氣氛、藝術高雅的裝潢風格的放鬆、浪漫、情趣的休憩 ... 於 www.luckymotel.com.tw -

#2.樂天皇朝- 視覺、味覺、服務兼俱(內有菜單) #微風信義#信義區 ...

樂天皇朝-微風信義,是來自於新加坡的中餐連鎖餐飲集團,所有菜色由集團新加坡、上海聯手台灣三地主廚研發烹調而成,精挑台灣在地優質食材入菜,樂天皇朝將歷史情景重 ... 於 eattaipei.tw -

#3.樂天皇朝網友評價、菜單- 信義區 - 愛食記

樂天皇朝- 提供外帶外送服務(43則評價) 網友評分: 4.2分。樂天皇朝是位於台北信義區的網友推薦餐廳,地址: 台北市信義區忠孝東路五段68號4F,訂位電話: 0227226545, ... 於 ifoodie.tw -

#4.樂天皇朝| Book Now! - inline online bookings

Book at 樂天皇朝now! Just select a date, time, and party size. Check the menu and opening hours here. 樂天皇朝is located at and serves cuisines. 於 inline.app -

#5.大興皇朝1 - 蜂鳥小說網

大興皇朝1. 作者︰于晴. 男人的、女人的、孩童的,老人的,嗚嗚咽咽,未曾休止。寒颼颼的陰風,將悽楚悲愴的低泣送到每一處角落。天地是無窮無盡的暗色,暗得伸手不見 ... 於 www.fnxsw.com -

#6.惠州皇朝酒店 - 全球訂房

皇朝 飯店位於陳江鎮義烏小商品城對面,經營有KTV、桑拿、足療、餐飲等部門,客房部各式客房豪華裝修,寬敞明亮,溫馨舒適,配套設施齊全,均配備獨立衛浴、空調、24 ... 於 hotel.eztravel.com.tw -

#7.皇朝國際旅行社股份有限公司

2021 觀光局主題年自行車旅遊年特約廠商2020 觀光局山脈旅遊年認證旅行社2019 來去小鎮漫遊深度在地旅行玩家認證肯定有一種旅遊是回味的香氣日久彌香有懷念的快樂的還 ... 於 iplaytrip.rezio.shop -

#8.皇朝閣|中半山|屋苑專頁|中原地產

中原地產提供中半山皇朝閣的市場資訊,包括近期實用/建築呎價、叫價、成交宗數等。客戶亦可了解到皇朝閣附近的公共交通、學校資訊、人口普查資料等,在準備置業前詳細 ... 於 hk.centanet.com -

#9.大興皇朝- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦大興皇朝商品就在蝦皮購物!買大興皇朝立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#10.樂天皇朝(微風信義)~來自新加坡的小籠包傳奇

然後我們就又走進了樂天皇朝吃午晚餐,哈哈. 這間來自新加坡,以販售中式菜餚為主的樂天皇朝在2015年底插旗台灣,自行 ... 於 helloapp.pixnet.net -

#11.【味丹】味味一品皇朝牛筋麵-2碗/組 - MoMo購物

推薦【味丹】味味一品皇朝牛筋麵-2碗/組, 濃醇湯頭大滿足,肉質鮮嫩入味,經典暢銷商品momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 m.momoshop.com.tw -

#12.皇朝- Translation into English - examples Chinese - Reverso ...

Translations in context of "皇朝" in Chinese-English from Reverso Context: 台湾御品皇朝酒店- 经典案例. 於 context.reverso.net -

#13.【台北 信義區信義微風 美食】樂天皇朝信義美食必點菜色八色 ...

又要來分享我的愛店了還記得樂天皇朝其實剛開幕時就因為八色小籠包造成轟動了不過其實蘿拉去這麼多次從來沒點過八色就是了樂天皇朝在交通非常方便的 ... 於 rolahun.pixnet.net -

#14.【食】微風信義美食_樂天皇朝(小籠包界馬卡龍之8色湯包)

(2016.08)新加坡知名餐廳「樂天皇朝」以八色小籠包、經典中華南北料理為賣點,來台搶攻中式合菜市場。 105.08微風信義_樂天皇朝01.jpg. =>【懶人包】70 ... 於 kenalice.tw -

#15.限時4天|樂天皇朝歡慶雙11購物節消費滿額請吃八色小籠包

台灣疫情降溫,迎來第一個雙11瘋狂購物日,新加坡樂天餐飲集團旗下品牌「樂天皇朝」,推出夢幻快閃回饋,11月8日到11日一連4天,來店單筆消費滿1111元 ... 於 tw.appledaily.com -

#16.【慶吉皇朝】開價4358~4658萬/戶 - 591新建案

591為您提供:「慶吉皇朝」位於彰化縣員林市,基地面積85.06坪、建蔽率60%,樓層規劃地上5層,共有2戶住家,坪數規劃96坪(建坪)。更多慶吉皇朝最新動態、開箱評價, ... 於 newhouse.591.com.tw -

#17.皇朝串烤 - 有無外送

在地排隊美食【皇朝串烤】位於東區新竹市埔頂二路146號,在地區上小有名氣。現在也加入了“有無外送“服務,可以透過線上訂餐,在家裡就可以享受美食,趕快來體驗看看。 於 www.yo-woo.com -

#18.永鼎皇朝新建工程 - 久年營造

永鼎皇朝新建工程. 2019-04-27. 分享:. 後現代北歐風. < PREV · NEXT >. 工程紀錄. 永鼎皇朝新建工程. 網站地圖SITE MAP; 公司簡介 作品展示 工程管理 最新消息 電子 ... 於 www.joyear.com -

#19.台中泰式料理推薦|曼谷皇朝超過十年好口碑 - 棉花糖的天空

最新推出只有中午才吃得到的泰式涼麵超好吃!曼谷皇朝特製酸辣豬肉、香酥三味魚竟然可以立馬取代打拋豬、檸檬魚在我心中的地位 ... 於 cotton.pink -

#20.小籠包傳奇之八色小籠包X中式特色拉麵締造新傳奇

樂天皇朝是來自新加坡的前三大中餐集團,目前這品牌在全世界的9個國家拓展中樂天皇朝位於微風信義BreezeXinYi四樓,微風信義有很多名餐廳都是我們凡人 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#21.樂天餐飲集團台灣paradisegrouptw - Home | Facebook

樂天餐飲集團台灣paradisegrouptw. 12028 likes · 14 talking about this · 84 were here. 樂天皇朝信義店訂位電話: 02-27226545 樂天皇朝大直店訂位電話: ... 於 www.facebook.com -

#22.【台中】曼谷皇朝泰式料理-台中平價好吃的泰式料理餐廳

曼谷皇朝泰式料理本來就在我台中美食的口袋名單裡,感覺以泰式料理來說,價位OK選擇又多,網路評價雖然不多但都滿正面的。直到它都已經從東興路搬到 ... 於 lyes.tw -

#23.皇朝食品有限公司(湖口、新豐、竹北、新竹、團膳、便當訂做 ...

團膳、駐廠伙食承包、中央廚房代膳、即食餐盒便當、便當訂做、便當訂作、湖口團膳、新豐團膳、竹北團膳、新竹團膳、新豐便當、新豐飯包等服務。 於 www.dynasty.com.tw -

#24.曼谷皇朝泰式料理|台中西區泰式料理,平價泰式合菜平假日都 ...

曼谷皇朝泰式料理位在台中西區精誠路與向上路交叉口附近,店門口就有公車站牌,5、89、290可抵達,斜對面也有收費停車場(無特約),交通可說是很方便。 於 niniandblue.com -

#25.樂天皇朝台灣|特色8色小籠包名不虛傳!好吃的微風信義美食(含 ...

早聽說市政府美食「樂天皇朝台灣」的8色小籠包很有特色,這次一吃果真名不虛傳的微風信義美食!8色小籠包有8種口味,分別是原味、人參、鵝肝、黑 ... 於 candicecity.com -

#26.樂天皇朝春夏新品平日限定買一送一午茶半價優惠延長至6月底

~店家資訊~ · 樂天皇朝信義店官網 FB · 地址:台北市信義區忠孝東路五段68號4樓(微風信義4樓) · 電話:(02)2722-6545 · 營業時間:11:00-21:30 ... 於 ifunny.blog -

#27.樂天皇朝- 外帶外送專區

該品牌自行研發的『八色皇朝小籠包』,為這個歷經百年的傳統小吃帶來創新的一面!另有各式南北點心、各經典菜系等多樣選擇! 於 paradisegrouptw.oddle.me -

#28.樂天皇朝Paradise Dynasty - Foursquare

See 99 photos and 2 tips from 367 visitors to 樂天皇朝Paradise Dynasty. ... (樂天皇朝). Dumpling Restaurant and Chinese Restaurant$$$$. 於 foursquare.com -

#29.曼谷皇朝泰式料理餐廳|出餐速度快,餐點道地美味

台中向上路這間曼谷皇朝泰式料理餐廳終於開放內用了!原來不只有我再等,更有老顧客打電話到曼谷皇朝問「哪時候才有內用」,果然沒多久就有開放內用的 ... 於 www.fun-life.com.tw -

#30.[台北]樂天皇朝微風信義店@ 萬花筒的天空 - 隨意窩

而樂天皇朝乃是樂天餐飲集團旗下最具代表性的品牌, 凝聚了中國七大菜系的好滋味,以及獨門的八色小籠包, 讓人深刻體會中式菜餚的美味與 ... 於 blog.xuite.net -

#31.樂天皇朝BREEZE 微風信義店台北外送| 菜單 - Uber Eats

使用Uber 帳戶即可向台北的樂天皇朝BREEZE 微風信義店訂購外送美食。瀏覽菜單、查看熱門餐點,並可追蹤訂單進度。 於 www.ubereats.com -

#32.皇朝御品網路商店 - 樂天市場

皇朝 御品Rakuten樂天市場線上商店,提供眾多美食與甜點人氣優惠商品。會員獨享下殺優惠券、點數回饋、信用卡分期0利率、免運通通有,讓您享受24H線上購物! 於 www.rakuten.com.tw -

#33.大興皇朝(壹):一個王朝的故事- 于晴| Readmoo 讀墨電子書

《大興皇朝(壹)》電子書- 地府臨時工,返陽處理生前事,遇上殺人如麻的七焚。這下子,不會又要再完蛋一次了吧?此為再版實體書內容,內有修潤第一版部分劇情以及新添 ... 於 readmoo.com -

#34.港式飲茶在倫敦(3)- 皇朝(The Royal China) - 泰晤士河畔狂想曲

皇朝 是在倫敦赫赫有名的一間中式餐廳, 它在倫敦有四家分店, 我們去的是位於較市中心, 交通方便的Queensway分店. 有別於一般中餐廳, 皇朝很明顯地在和 ... 於 sophieuk08.pixnet.net -

#35.台灣樂天皇朝有限公司|工作徵才簡介|1111人力銀行

《樂天皇朝》最受歡迎的招牌「八色小籠包」,並呈獻倍具創意的中國八大菜系及南北方點心。 《美滋鍋》新加坡人氣鍋物,提供滋補養顏的美味火鍋新體驗,共有六種火鍋湯底, ... 於 www.1111.com.tw -

#36.皇朝- English translation - Linguee

Many translated example sentences containing "皇朝" – English-Chinese dictionary and search engine for English translations. 於 www.linguee.com -

#37.漢典“皇朝”詞語的解釋

皇朝 是封建時代帝國級別(有皇帝和附屬國)的朝代,並非什麼尊稱,皇帝高於王,就如皇室高於王室,秦王朝只是陝西周圍的諸侯級的朝代(秦國後期稱王了),秦皇朝則是全中國 ... 於 www.zdic.net -

#38.信義美食-樂天皇朝Paradise Dynasty 八色小籠包 ... - 47食樂天地

樂天皇朝信義店菜單/餐點 · 其他分店資訊: · 店名: · 地址:104臺北市中山區敬業三路123號3樓(Att4 recharge商場內) · 交通:捷運文湖線劍南路站3號出口步行 ... 於 47life.tw -

#39.皇朝(小说《且试天下》中的角色)_百度百科

皇朝 ,是倾泠月所著小说《且试天下》中的角色。皇国世子,紫袍玉容,灿若朝阳,武功盖世,高傲伟岸,最终一统天下。 於 baike.baidu.com -

#40.皇朝一統輿地全圖 - | 開放博物館

國會圖書館地理地圖部(Library of Congress, Geography and Map Division.) 詳細資料. 圖題〈皇朝一統輿地全圖〉,系描述清中葉前的全國政區疆域;圖 ... 於 openmuseum.tw -

#41.樂天皇朝推「7日樂享餐桌計畫」 幫你搞定一週間午晚餐!

這次的樂享餐桌菜單內,樂天皇朝將招牌菜色點心,精選搭配至每日的餐食中,除了招牌明星商品:原味小籠包、蘿蔔絲酥餅外,師傅功夫菜乾燒蝦仁、蒜香 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#42.曼谷皇朝。台中平價泰式料理,超高CP值,最便宜只要59元就 ...

曼谷皇朝,這間大概是我近期吃過最好吃最好吃的泰國料理了!跟你一般在台灣泰式餐廳吃到得完全不一樣,滋味正宗、口味道地,如果你曾到泰國旅行你就會 ... 於 fairylolita.com -

#43.皇朝汽車商行 - CarOK順心優質車商聯盟

車商名稱, 皇朝汽車商行. 聯絡人, 謝宜廷. 地址, 台中市西屯區中平路161號. 分享. · 關於我們. · 展場車輛. 皇朝汽車商行2016~ Benz C200. 於 www.car-ok.com.tw -

#44.【在線訂座預約】 樂天皇朝- KLOOK客路台灣

樂天皇朝- 烏節. 免費預約. 4.0. 1則評價 100+ 人參加過. Wisma Atria, 435 Orchard Road, #01-18, 238877, (Orchard). 地圖. 中式· 點心· 晚餐· 午餐. 選擇方案. 於 www.klook.com -

#45.樂天皇朝小籠包的食記、分店門市 - FonFood瘋美食

樂天皇朝小籠包分店門市:大直店、信義店。【新加坡【樂天皇朝】2021年打對折,麵點,小籠包,鍋貼水餃庶民價,信義區必吃美食】...【[台北美食]樂天皇朝--很特別的八 ... 於 www.fonfood.com -

#46.皇朝 - 萌典

晉·潘尼〈贈長安令劉正伯〉詩:「並跡侍儲宮,攜手登皇朝。」 英the imperial court, the government in imperial times. 法Dynastie. 於 www.moedict.tw -

#47.皇朝一統輿地全圖 - 數位方輿Reading Digital Atlas

皇朝 一統輿地全圖. Qing Empire's complete map of all under heaven. 漢語拼音, Huang chao yi tong yu di quan tu. 於 digitalatlas.asdc.sinica.edu.tw -

#48.【有片】媽媽們的抗疫救星!樂天皇朝首推八色小籠包DIY 套組 ...

台灣疫情緊張,許多民眾皆居家防疫、學校也停課改遠距教學,不少媽媽因此忙得焦頭爛額!樂天皇朝特別推出「... 於 www.upmedia.mg -

#49.皇朝貢品鮑魚蔘茸專門店: 首頁

皇朝 中秋尊貴極尚黃金盆菜(4-6人份量) · 皇朝中秋尊貴極尚黃金盆菜(8-12人份量) · 2021全新過大禮套餐$8999 · 2021全新過大禮套餐$3999 · 關注我們 · 登記成為網上會員. 於 www.imperial-chinese.com -

#50.樂天皇朝 八色小籠包買一送台灣粽小籠包只送不賣將粽子包進 ...

樂天皇朝深耕台灣餐飲市場已邁入第五年,台灣主廚團隊掌握樂天皇朝經典南北料理餐飲定位,每季推出新菜色,讓常客怎麼吃也不會膩。 於 grace540102.pixnet.net -

#51.皇朝- PChome線上購物

末代皇朝第一部辛酉政變(電子書) 熱愛中文詩詞寫作的樊瑞泉,新出版長篇歷史小說《末代皇朝》,以流暢充滿戲劇性的筆法,敘述辛酉政變後清朝宮廷險惡政變;後續情節 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#52.[台北]樂天皇朝台灣台北店,八色小籠湯包口口令人驚艷

樂天皇朝來自於新加坡,是新加坡前三大中餐集團,台灣的第一間店坐落於微風信義的4樓。 這次台北行有點匆忙,許多行程沒去到,又提早回台中, ... 於 dreampudding.pixnet.net -

#53.皇朝帝业长乐驸马著 - 全部作品

皇朝 帝业是长乐驸马创作的历史类小说,起点中文网提供皇朝帝业部分章节免费在线阅读,此外还提供皇朝帝业全本在线阅读。起点中文网为您创造皇朝帝业无广告、无弹窗在线 ... 於 book.qidian.com -

#54.皇朝的意思- 漢語詞典

漢語網皇朝的解釋:封建時代對本朝的尊稱。也稱國朝。南朝梁任昉《<王文憲集>序》:“皇朝以治定制禮,功成作樂。”《舊唐書·李義府傳》:“皇朝得五品官者,皆升士流。 於 www.chinesewords.org -

#55.樂天皇朝| 從經典的八色小籠包開始你的美食之旅

樂天皇朝大直店就位於大直的「ATT 4 Recharge」三樓,從捷運文湖線劍南站出來,只要步行約300公尺即可抵達,交通十分的方便。 於 sya.tw -

#56.皇朝必吃推薦,大倫敦倫敦皇朝 - Trip.com

您可以在Trip.com找到大倫敦倫敦皇朝的地址、電話、相片、餐牌及食評等實用資訊。30 Westferry Circus,倫敦E14 8RR,英格蘭. 於 hk.trip.com -

#57.[台北微風信義樂天皇朝]終於吃到八色小籠包絕無冷場的經典 ...

樂天皇朝推出了20道新菜色,每道都是經過多次的研發才出爐的喔,看似平凡的家常小菜,卻是蘊含著超高底子的功夫菜,家常的涼拌菜、湯麵、炒飯,一吃就知道 ... 於 anniekoko.com -

#58.台北中山。樂天皇朝大直店-ATT 4 Recharge|料理美味豐富

品嚐數次的《樂天皇朝》近期落腳在大直ATT 4 Recharge裡,在友人相約聚餐後,讓我有機會可以在環境舒適的新店面裡品嚐美味的「八色小籠湯包」, ... 於 www.wiselyview.cc -

#59.校園網路書房>>商品詳細資料>>大衛皇朝--撒母耳記的神學詮釋

大衛皇朝--撒母耳記的神學詮釋/David's Dynasty: A Theological Interpretation of the Book of Samuel. 作者: 黃厚基 出版社: 校園書房出版社 於 shop.campus.org.tw -

#60.綠光「金雀皇朝」系列之心得 - Daisy's Musical World - 痞客邦

綠光「金雀皇朝」系列之心得 之前一直記得某作者的古裝系列寫的很好,可是一直無法確定是哪個作者,因為之前看過的言小太多了。 原先以為是XX作者的書,前幾天借了綠光 ... 於 daisyhayes.pixnet.net -

#61.皇朝慶記菜單|Taipei City 推薦餐廳| foodpanda 外送

皇朝 慶記在foodpanda點的到,更多Taipei City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#62.台中平價泰式料理推薦,曼谷皇朝出餐速度快 - Q毛阿偉

台中向上路這間曼谷皇朝泰式料理餐廳終於開放內用了!原來不只有我再等,更有老顧客打電話到曼谷皇朝問「哪時候才有內用」,果然沒多久就有開放內用的 ... 於 www.stay-here.com.tw -

#63.皇朝通典- 中國哲學書電子化計劃

《皇朝通典》[查看正文] [修改] [查看歷史] · 1. 總目 · 2. 凡例 · 3. 卷一 · 4. 卷二 · 5. 卷三 6. 卷四 於 ctext.org -

#64.防疫宅家煮累了嗎? 樂天皇朝推「7日樂享餐桌計畫」 幫你搞定 ...

你也宅家到不知該煮啥?吃啥了嗎?樂天皇朝貼心推出「7 日樂享餐桌計畫」!幫你把一週菜單都搭配好,天天雙主菜搭配養身湯和功夫點心、健康蔬菜, ... 於 tw.style.yahoo.com -

#65.皇朝傢俬控股有限公司 - MoneyDJ理財網

皇朝 傢俬控股有限公司(1198.HK)為香港聯交所上市公司,成立於1997年,主要在內地市場進行家居傢俬批發零售,產品包括睡房家具、飯廳家具及客廳家具、 ... 於 www.moneydj.com -

#66.台灣皇朝科技有限公司 - 面試趣

台灣皇朝科技有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:倉庫助理面試、採購助理面試、採購助理面試、 ... 於 interview.tw -

#67.台北微風信義美食|樂天皇朝來自新加坡的八色小籠包!美味不輸

上海油燜筍$95 · 蘿蔔絲酥餅$125 · 皇朝小籠包$340 · 菜肉雲吞拉麵$210 · 宮廷驢打滾$105 · 皇朝黑熊爸爸包$118. 於 foodieteller.com -

#68.桃園市桃園區永安北路孔雀皇朝最新實價登錄、成交行情及社區 ...

孔雀皇朝位於桃園市桃園區永安北路,屋齡約21年,樓高15層,近1年平均實價登錄20萬/坪,目前共有7筆待售房屋。永慶房仲網提供最新桃園市桃園區孔雀皇朝實價登錄、成交 ... 於 community.yungching.com.tw -

#69.鳳氏皇朝系列典藏套書【天下最二+拖著油瓶闖江湖+一代閒君】

書名:鳳氏皇朝系列典藏套書【天下最二+拖著油瓶闖江湖+一代閒君】,語言:繁體中文,ISBN:9789751025005,頁數:1040,出版社:未來書城,作者:清風不解語, ... 於 www.books.com.tw -

#70.食 微風信義 樂天皇朝 經典八色小籠包必點~ 雪菜蝦仁炒飯

食☞ 微風信義·樂天皇朝·經典八色小籠包必點~ 雪菜蝦仁炒飯,很意外的~ 不愛吃菜的小孩也很買單!!! 10728. 於 justamy9282.pixnet.net -

#71.台灣樂天皇朝有限公司 - 104人力銀行

目前台灣地區已於2015年引進樂天餐飲集團旗下的《樂天皇朝》,並於2019年1月開設台北大直分店,該品牌自行研發的『八色皇朝小籠包』,為這個歷經百年的傳統小吃帶來 ... 於 www.104.com.tw -

#72.台北/高貴不貴中華宮廷風料理——樂天皇朝八色小籠包

小籠包界的傳奇:八色小籠包,在樂天皇朝微風信義店。高貴的裝潢,精緻的中華南北料理,價格卻親民,CP值超高!早在微風信義2015年開幕時, ... 於 udn.com -

#73.宋家皇朝三姝一生

宋家皇朝三姝一生. 林博文自二○年代中期直至四○年代末期,宋家三姊妹可說是全世界最有名的「中國姊妹花」,她們在一個「山雨欲來風滿樓」的時代,選擇了正確的對象, ... 於 www.education.ntu.edu.tw -

#74.樂天皇朝(雅蘭中心) - OpenRice

樂天皇朝(雅蘭中心) Paradise Dynasty (Grand Plaza)的餐廳地址、電話、食評、相片及餐牌,餐廳位於旺角彌敦道639號雅蘭中心2樓203及205號舖。主要菜式包括皇朝小籠包, ... 於 www.openrice.com -

#75.【食】【台北】樂天皇朝.台灣的小籠包還是小勝

這家”樂天皇朝”在香港的銅鑼灣逛街時一定都會看到,只是沒去吃過,沒想到居然也來台灣展店。這天微風信義新開幕的第二天,整個四樓用餐區人山人海,只 ... 於 badboniu.com -

#76.皇朝- 維基百科,自由的百科全書

日本皇朝,公元前660年,天照大神之後裔神武天皇於橿原登基,為日本建國之始。日本皇室迄今共傳126帝,是全球統治時間最長且仍實行統治的皇朝。 於 zh.wikipedia.org -

#77.菜單 - :: 金殿皇朝海鮮料理::

金殿皇朝地址 4331 Dominion St. Burnaby, BC V5G 1C7 [email protected] (604) 432-6002. 開業時間 早上9:30分至3時正, 下午5時正至晚上10時正 (七天營業) ... 於 thegranddynasty.com -

#78.樂天皇朝信義店- 微風信義4樓| 24小時線上餐廳訂位 - EZTABLE

樂天皇朝信義店- 微風信義4樓 · 餐廳地點 · 地址 · 交通方式 · EZCASH 紅利回饋 · 適合聚餐類型 · 料理種類 · 推薦菜色 · 消費價位. 於 tw.eztable.com -

#79.[食記/台北]樂天皇朝- 最驚艷居然不是八色小籠湯包?(附菜單)

這次經由朋友推薦一起來位在信義微風四樓的樂天皇朝(大直也有一間)。外觀看起來就十分浮誇奢華的樣子,進去裡面更感受到在古代宮廷用餐之感。 於 foodieginnie.com -

#80.孔雀皇朝 - 樂居

樂居提供:孔雀皇朝總戶數409戶,屋齡24年,共有109筆成交資料,9戶在二手市場銷售中。歡迎諮詢達人張復豪、蔡淑麗. 於 www.leju.com.tw -

#81.台灣皇朝飲股份有限公司 - Wix.com

台灣皇朝飲食股份有限公司為台灣知名連鎖加盟公司,成功經營多個連鎖品牌,包括「赤炸風雲國際聯鎖炸物」、「饌中華麵食館」等,一直以多元化經營及朝向品質、專業、 ... 於 12ozfriedchicken.wixsite.com -

#82.台中西區曼谷皇朝泰式料理,平價美味99元起、午餐時段合菜還 ...

如果提到台中泰式料理,相信應該有不少朋友都知道這間曼谷皇朝泰式料理,營業至今已有12年之久;不但免收服務費,同時還有多間獨立包廂,最棒的是竟然還有供應素食的泰 ... 於 chevigal.com -

#83.皇朝_百度百科

皇朝 是帝國級別的朝代(有皇帝和從屬國如諸侯國或藩屬國或殖民地),皇帝高於王,就如皇室高於王室,秦王朝(秦國君主前324年稱王)是陝西周圍的地方朝代,秦皇朝(秦 ... 於 baike.baidu.hk -

#84.楽天皇朝 [PARADISE DYNASTY] | 台湾グルメ・レストラン

楽天皇朝 [PARADISE DYNASTY]。箸を持つ手が止まらない!8色小籠包で有名なシンガポール発のチャイニーズ創作レストランで気分はエンペラー!? 於 www.taipeinavi.com -

#85.皇朝食品有限公司-新竹竹北平面設計|智聯網科技股份有限公司

RWD網頁設計 · 企業/政府機構網站開發 · 房地產專區 · VR數位設計 · CIS平面設計 · VR/AR影像設計. 皇朝食品有限公司. 菜單. 型錄封面. LOGO設計. 於 www.106h.net -

#86.皇朝滿漢牛肉麵 - 九湯屋日本拉麵

皇朝 滿漢牛肉麵. 售價 $ 178 (1人份). 規格介紹: 由全台拉麵店數最多的九湯屋日本拉麵另外一個品牌八牛會頃全力開發出.針對餐飲市場消費型態改變所推出之獨家商品. 於 www.cturamen.com.tw -

#87.北辰皇朝- 門派組織介紹

北辰皇朝尚武,以「皇城劍祭」為拔擢人才管道;崇信佛教、篤信龍脈風水一說,龍脈之地更借予鎏法天宮成立「西佛國」,藉佛法庇護北嵎國運。北辰皇朝乃相當典型的封建國度, ... 於 m.pili.com.tw -

#88.【孔雀皇朝】-桃園區社區房屋出售、買房、買屋 - 樂屋網

孔雀皇朝位於桃園區,近藝文特區站(規劃中)、同德環保公園、人文蒙特梭利幼兒園。屋齡24 年,總戶數409 ,樓高15 樓。更多孔雀皇朝房屋出售資訊就看樂屋網。 於 www.rakuya.com.tw -

#89.【微風信義美食餐廳】樂天皇朝經典八色小籠包吸睛又好吃 ...

《樂天皇朝》的經典八色小籠包,不僅好看好拍更是好吃不斷創新的《樂天皇朝》,推出最新產品「台灣綜小籠包」,將粽子元素完美融入小籠包中, ... 於 tenjo.tw -

#90.台北微風信義餐廳PIXgoods訂好味樂天皇朝台灣小籠包傳奇八 ...

也能費盡心思與食材,. 搖身一變成為食品界的LV精品,. 而今天就是要來嚐嚐連鎖集團,. 來自新加坡的樂天皇朝,. 最著名的招牌八色小籠包! ԅ(¯﹃¯ԅ). 於 loftwarm.pixnet.net -

#91.《捷運板南線/市政府站美食》樂天皇朝八色小籠包&香港點點心

估且不論信義三越到底有幾間,光是微風就有松高跟最新開幕的微風信義,之前趁著開幕期間去走馬看花,發現地下一樓的點點心跟六樓的樂天皇朝最多人聚集,兩間都大排 ... 於 bajenny.com -

#92.皇朝- 教育百科| 教育雲線上字典

當代的朝廷。晉.潘尼〈贈長安令劉正伯〉詩:「並跡侍儲宮,攜手登皇朝。」 於 pedia.cloud.edu.tw -

#93.【中肯‧食記】樂天皇朝台灣.捷運市政府站|來自新加坡首創 ...

包子爸早有耳聞位於微風信義四樓的「樂天皇朝」小籠包非常有名!這一回趁著端午節前夕朋友剛好揪我來此用餐,終於有機會能品嚐到經典的「8色小籠包」 ... 於 takeshi0312.pixnet.net -

#94.孔雀皇朝- 社區 - 信義房屋

桃園市桃園區孔雀皇朝,立即查看孔雀皇朝每坪平均單價與詳細交易資訊,信義房屋提供桃園市桃園區周邊社區大樓房屋最完整即時實價登錄、降價宅、房屋 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#95.Huangchao International Hotel - 皇朝國際大酒店 - Expedia

距離普寧寺2.7 公里。 - Expedia 智遊網2021 最新飯店限時優惠又到了!。如果想以優惠價格預訂位於上饒的皇朝國際大酒店房間,立刻查閱旅客的評論吧! 於 www.expedia.com.tw -

#96.宿霧皇朝旅遊飯店(Dynasty Tourist Inn)線上訂房|Agoda.com

如果您想尋找一家交通方便的宿霧住宿,那沒有比皇朝旅遊飯店更合適的選擇了。 離市中心僅有0.4 miles,旅客可以盡情享受市區內的迷人風景。 由於鄰近黎剎紀念圖書館和 ... 於 www.agoda.com -

#97.孔雀皇朝- 桃園市 - 實價登錄比價王

孔雀皇朝. 桃園市桃園區永安北路404號地圖. 21年1~5房409戶24~59坪. 近一年平均單價 22.3 萬. 110年8月最新成交單價 21.5 萬. 藝文特區. 計算說明 ... 於 community.houseprice.tw -

#98.皇朝控股股份有限公司

皇朝 控股股份有限公司(DYNASTY SERVICE TECHNOLOGY LIMITED),統編:42820439,地址:臺北市大同區南京西路163號2樓之12,負責人:華培鈞,董監事:華培鈞,陳宇紘,設立日期:104 ... 於 www.twincn.com