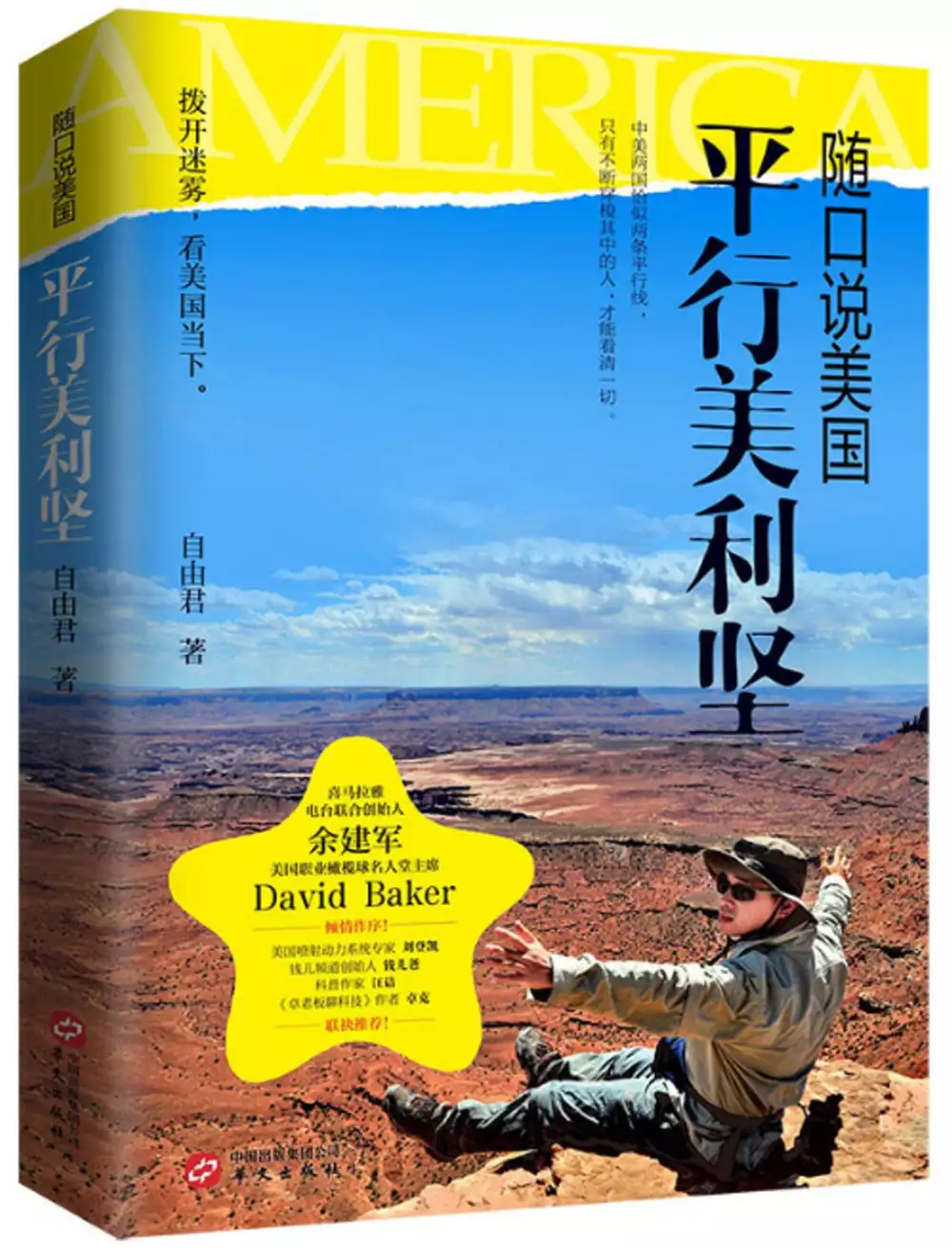

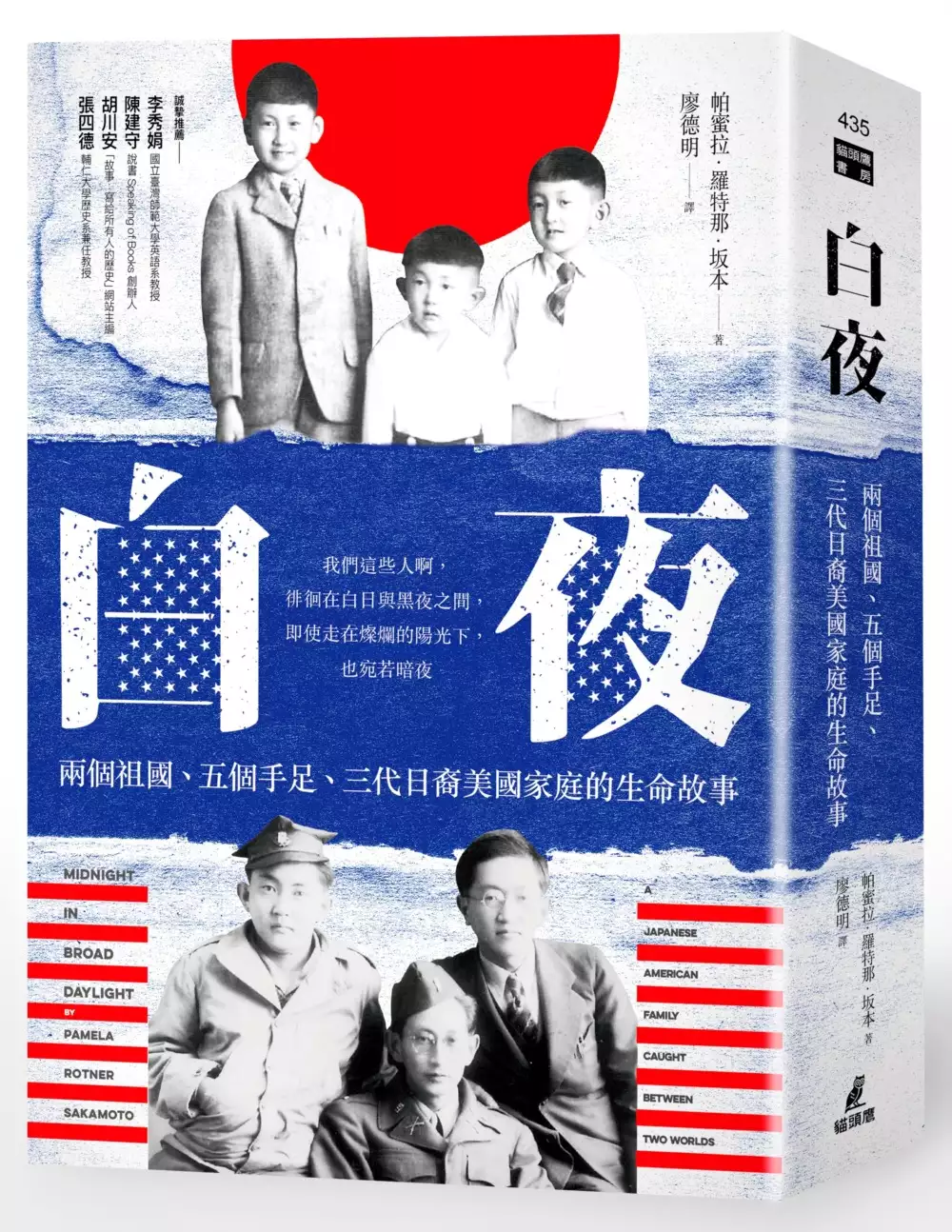

美國文化差異的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦自由君寫的 隨口說美國:平行美利堅 和PamelaRotnerSakamoto的 白夜:兩個祖國、五個手足、三代日裔美國家庭的生命故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站郁見‧wei [國際人管-電影推薦]也說明:日本公司派來了經營團隊管理這個新工廠,但是,日本人做事的態度、組工會的自由度,對公司的忠誠度都和美國人有著天壤之別,美日文化的巨大差異讓管理者產生了許多的挫折, ...

這兩本書分別來自華文 和貓頭鷹所出版 。

國立暨南國際大學 國際企業學系 林霖、王銘杰所指導 杜梅幸的 企業之賭性對其使用購併謠言為策略的影響 (2017),提出美國文化差異關鍵因素是什麼,來自於合併與收購、合併謠言、篤信、賭博、多付款。

而第二篇論文國立嘉義大學 輔導與諮商學系研究所 高淑清所指導 劉敬芳的 走過單獨陪伴青少年子女在北美就讀之母職經驗 (2011),提出因為有 主題分析法、母職經驗、詮釋現象學、遠距家庭的重點而找出了 美國文化差異的解答。

最後網站美國和日本文化差異解讀第二彈 - 每日頭條則補充:雖然日本被認為亞洲最西化的國家,但是日本和美國的文化還是存在著巨大的差異。接上篇,我們繼續解讀這兩個國家的不同:準時在美國,看到一個穿著三件 ...

隨口說美國:平行美利堅

為了解決美國文化差異 的問題,作者自由君 這樣論述:

2016年美國大選結果意外嗎?在美國禁槍怎麼那麼難?西方教育真的寬鬆嗎?美國的學區房你瞭解多少?華人在美國是否受到了歧視?美國的醫療費到底是便宜還是貴?……真實的美國,你瞭解多少? 本書作者常年游走於中美兩界,跨越東西方,以獨到的視角、精到的筆觸,通過“爭議在美國”“教育在美國”“文化差異在美國” “弱勢群體在美國” “生活在美國” “創投在美國”“旅行在美國”等7個版塊,向我們展示了他眼中美國的真實現狀。 自由君:旅美福州人、自媒體人、自由投資人。2014年初在喜馬拉雅平臺創辦音訊節目《隨口說美國》,是第一個講述海外的頭部主播。節目點擊量達3000多萬次。創辦的微信

公眾平臺“無限空間”,成為橫跨中美70多個城市、連接數十萬華人的中美即時資訊平臺。 爭議在美國 1. 千差萬別的美國 2. 大選結果其實不意外 3. 我們可能誤判了美國 4. 美國人民為何特愛甘迺迪 5. 種族問題,跨越美國半個世紀的滄海桑田 6. 美國華人,想說團結不容易 7. 城鎮自治,構築了美國行政體系的基石 8. 美國不是沒有福利,福利都是留給窮人的 9. 嚴重的拉斯維加斯槍擊案也很難讓美國“禁槍” 10. 華人在美國是否受到了歧視 11. 赴美生子,你不知道的那些事兒 12. 移民後,還混不混華人圈 教育在美國

1.西方教育是寬鬆教育嗎 2.從“申請哈佛”談這個時代孩子的珍貴性格 3.雙語啟蒙教育的擔憂與思考 4.美國家庭如何為孩子選擇學校 5. 美國的學區房,你瞭解多少 6. 留學美國,你做好準備了嗎 7. 美國家庭到底揍不揍孩子 8. 小留學生的那些辛酸 9. 細數在美國培養一個孩子的教育成本 10. 與加州□□學區教委主席聊美國教育 文化差異在美國 1.美國,不自由 2.個人主義與集體主義 3.無處不在的小費文化 4.老媽和老婆都掉水裡,美國人先救哪個 5.給中國的“剩女們”指一條明路 6. 東西方表達愛意,有哪些不同 7.美國家庭的面子工程和社交文化 8. 環環相扣的

報稅體系 9. 上帝看你的另外一隻眼睛:美國的個人信用體系 “弱勢群體”在美國 1. 美國的醫療支出到底有多“貴” 2. 美國的中低收入家庭如何承擔高額醫療保險 3. 美國為什麼有那麼多流浪漢 4. 濫領福利的事情在美國多不多 5.“令人羡慕”的殘疾人 6. 從一輛嬰兒推車到一個無障礙社會 7. 讓商場能夠繼續生存的無理由退貨制度 生活在美國 1.沒有更好的生活,只有更適合的生活 2.美國人也講究穿名牌嗎 3.美國的食品,你們吃得慣嗎(重新整合圖片) 4. 買房還是租房,在美國也是值得研究的問題 5.皮卡在美國的真正用途是什麼 6.在美國淘舊物:從家庭拍

賣到集中拍賣會 7.美國國家公園開放狩獵,居然是為了保護動物 8.橄欖球,美國的□□運動 9.與美國NFL名人堂主席DAVID BAKER聊橄欖球 創投在美國 1.新的華人,新的“美國夢” 2.選擇美國,為什麼 3.中美房地產行業大不相同 4.兩筆賬,看清美國房產交易的各類政策 5.選擇美國城市,工作機會比自然環境更重要 6.跨境房產投資,風險到底有多大 7.撥開移民美國的神秘面紗 8.跨境創業,你是否準備了B計畫 9. 跨境創業,你看不見的那片藍海 旅行在美國 1.是美國,也是世界 2.出國旅行千萬要注意的幾個小習慣 3.美國旅行,自駕遊是□合適的方式 4.八十美元的年票,玩轉美

國的國家公園 5.七條線路,帶你走遍美國 尾聲 無限空間 自由連接

美國文化差異進入發燒排行的影片

隨著全球化的腳步加快,各國間的文化差異也有更多討論,根據生活型態的不同,有許多長久養成的文化讓外國人無法適應。

這次The DoDo Men - 嘟嘟人邀請住在美國的台灣人及美國出生的華裔,一起討論台美文化的差異。沒想到在美國打小孩的話,鄰居甚至能夠報警,會有犯法的危機?就讓我們一起來看看究竟是怎麼回事吧!

影片授權:The DoDo Men - 嘟嘟人(https://www.youtube.com/watch?v=gTMwOCf7jGk)

✓ 點我加入《風傳媒》Line 好友(ID:@dyp8323m) http://bit.ly/2hETgWE

✓ 點我訂閱《風傳媒》YouTube 頻道 http://bit.ly/2grkAJ6

✓ 點我追蹤《下班經濟學》IG頻道(ID:@worked_money) https://bit.ly/2WZ1Dnb

✓ 點我加入《下班經濟學》telegram頻道 https://t.me/storm_money

【Facebook粉絲團】

風傳媒►► https://www.facebook.com/stormmedia

風生活►► https://www.facebook.com/SMediaLife

下班經濟學►►https://www.facebook.com/workedmoney

企業之賭性對其使用購併謠言為策略的影響

為了解決美國文化差異 的問題,作者杜梅幸 這樣論述:

隨著全球化提高了信息效率和資本在市場中的移動能力,併購(M&A)活動在過去幾十年中變得特別活躍。與此同時,SDC Platinum的合併謠言數量顯著增加,從1990年的264個增加到2015年的1500多個,增長近6倍。公司有理由發布合併謠言。發布這些鮮為人知的信息的公司希望對其市場價值進行重估,認為市場是有效的(Bradley et al., 1983)。由於宗教信仰是併購項目的一個很好的衡量標準,因此合併謠言傳播等風險較高的風險投資- 具有相似特徵的企業 –應該可以用宗教信仰來解釋。受到研究人員的啟發,關於美國Kumar,2009年和Kumar等人,2011年在美國進行的賭博行為的位置差

異效應,在這項研究中,地理變異對合併謠言的影響被用來衡量風險承受能力。 CP和REL比率用於衡量美國文化差異。我們發現,在較高的天主教附屬區域,那些位於那裡的總部的公司更有可能進行收購。不利的是,如果宗教信徒在某個地區採取較高的比例,那些總部設在該地區的公司不太可能進行收購。另一方面,宗教被發現影響合併謠言的釋放行為。然而,宗教性在合併和收購中的多付款中沒有任何作用。

白夜:兩個祖國、五個手足、三代日裔美國家庭的生命故事

為了解決美國文化差異 的問題,作者PamelaRotnerSakamoto 這樣論述:

我們這些人啊,徘徊在白日與黑夜之間,即使走在燦爛的陽光下,也宛若暗夜。█山崎豐子《兩個祖國》紀實版。 一個二戰期間擺盪於美國與日本的「二世」家庭故事。夾在兩個祖國之間,哪裡才是他們的國家?是生長之處,還是父母的故鄉?◎珍珠港受襲的那一天,鄰居成為敵人 某個午後,在白人雇主家除草的哈利‧福原,接到解雇通知,因為日本偷襲了珍珠港。那一刻,他的出生之地美國與他的祖國日本,變成了敵國。◎無論定居多久,我們是永遠的外國人 福原一家在二十世紀初移民美國,哈利是第二代,也就是一般所稱的「二世」。在遭遇三〇年代的經濟大蕭條後,原本活躍於美國社會的父親驟然去世,一家人生活陷入困境。為了

生存與教育他們只得遷回日本。但這家人擁有的「身分」,使得他們不論在日本或美國都遭受質疑。不久,他們面臨第二次世界大戰到來。◎原子彈落下的那一刻,他開始後悔當初的選擇 哈利一直無法適應日本的生活,於是在二戰前返回美國。即便一度因日本血統而受困於美國拘留營,但深信自己是美國公民的他,和大多數日本二世一樣,最終選擇加入美軍,以證明他們的忠誠。從此,他與留在日本為國打仗的三個兄弟,成為敵對立場。原本對自己的抉擇深信不疑,但在聽到原子彈落下,轟炸他世居廣島的家人後,哈利不禁懷疑,這一切,根本是他的錯。◎被兩個國家撕裂的家庭,個人生命只能如奧德賽般漂泊 「母親大人,我是哈利。我回來了。」戰後跟隨美軍踏

上日本國土,終於與家人相聚的哈利,卻迎來兄長因為原爆症而身亡。 這是一個真實的日裔美國人家庭的故事,也是那個時代許多人的縮影,對他們而言,到底什麼是祖國?該選擇信念或理想、國家或家庭、對抗或情誼?從中我們看見人如何被時代左右,他們順應、反抗,抑或活出自我。◎作者花費十七年採訪調查,台灣版搶先收錄作者最新訪談內容。國際好評這部長篇史詩揭開至今仍未顯露的二戰面貌,讀來扣人心弦、鼓舞人心,…… 文采耀眼,堪稱典範……作者形塑了一種新的重要文學類型:跨太平洋文學,讀者將期待更多她的作品。──朗包爾斯,普立茲獎得主透過交替的美國與日本觀點,以及看待廣島原爆的嶄新角度,這本書引人入勝,不僅鼓舞人心也兼具

教育意義,為有關二戰的作品增色許多。──吉妮‧若月‧休斯頓,《告別曼札納》的作者《白夜》是描寫戰時平民及少數族裔受迫害的最好作品,研究戰爭以及非人道罪行的學生都該讀讀這本書。──賀柏特‧畢克斯,普立茲獎得主深入的調查與報導……《白夜》不只是一個家族的精彩故事,更是二戰時日裔美國人的珍貴紀錄,不論對太平洋兩邊的日本或美國都有重要的意義。──紐約時報這部調查詳實文筆優雅的歷史紀錄是一齣難得的人間戲碼,其中日裔美國人的生命經驗超過先前任何一本書……這部文化真實故事深深吸引讀者。──今日美國報貼身詳盡報導一個日裔美國家庭,在歧視與戰爭的陰影下,努力維持對美國的忠誠所忍受的磨難……豐富的口述歷史……筆端

充滿關懷與溫暖尊重的好作品。──科克斯書評有著小說般的節奏韻律,作者羅特那‧坂本成功將歷史研究與個人生命史完美結合……全書敘述客觀公正但深刻動人……這段難以置信的歷史是文化研究的轉捩點,顯示人生遠比普遍的國家認同概念還要複雜多樣。──日本時報作者坂本明確描述了日美雙方在這場戰爭中付出的代價……避開過於戲劇性、誇大不實的描述,自然呈現這些人物生命裡的震驚和驚喜。透過這樣的書寫方式,作者對戰爭的描述在原本看似了無新意的園林中闢出蹊徑。──哥倫布快報

走過單獨陪伴青少年子女在北美就讀之母職經驗

為了解決美國文化差異 的問題,作者劉敬芳 這樣論述:

摘 要 本研究以移居北美之台灣遠距家庭母親為對象,目的為探討陪伴青少年子女在異國就學之母職經驗。遠距家庭中的母親以子女教育為移民目標,為深入瞭解她們單獨在異國陪伴子女求學的情形,依據詮釋現象學研究方法論,以「單獨陪伴青少年子女在異國就讀之母職經驗」為研究問題,聚焦探討遠距家庭之母職經驗。研究者透過半結構深度訪談及主題分析法,最後將研究結果以主題分析方式呈現,以顯露母職經驗背後之深層本質意義。 本研究訪問七位受訪者,共取得文本十二份文本,經過「整體-部分-整體」詮釋循環過程,以主題分析法得到有關遠距家庭之母職經驗五個主題分別為:(一)家遠親疏凡事當,母兼父職挫折生;(二)獨木苦撐夢

難圓,心憂擔沉逢人助;(三)雲端搭橋建溝通,相互支持續親密;(四)犧牲付出皆為愛,子有所成引為榮;(五)等待長成子單飛,遙寄繫念心祈福。本研究探討身在異國陪伴子女就讀的母職經驗,研究者希望以研究結果提供對即將成為或已是此類型家庭的母親、非傳統家庭學校教育工作者及家庭教育相關單位,對日後相關遠距家庭研究領域的討論和發展有所助益。關鍵字:主題分析法、母職經驗、詮釋現象學、遠距家庭

美國文化差異的網路口碑排行榜

-

#1.台灣與美國的文化差異,外國人告訴你最有趣的5個區別5 ...

每年住在台灣就會越來越了解台灣跟 美國 不同的 文化差異 。在這個影片裡面,我要跟大家分享5個很有趣的區別,例如 美國 人習慣跟陌生人聊天,但基本上台灣 ... 於 www.youtube.com -

#2.鄰國大不同?加拿大與美國超級比一比| FLiPER - 生活藝文誌

多少美國人嚷嚷著假如川普(Trump)當選,就要移民去加拿大。 ... 以上幾項差異,看起來好像在黑美國,但作為一個貨真價實的美國人,我還是得說一句 ... 於 flipermag.com -

#3.郁見‧wei [國際人管-電影推薦]

日本公司派來了經營團隊管理這個新工廠,但是,日本人做事的態度、組工會的自由度,對公司的忠誠度都和美國人有著天壤之別,美日文化的巨大差異讓管理者產生了許多的挫折, ... 於 www3.nccu.edu.tw -

#4.美國和日本文化差異解讀第二彈 - 每日頭條

雖然日本被認為亞洲最西化的國家,但是日本和美國的文化還是存在著巨大的差異。接上篇,我們繼續解讀這兩個國家的不同:準時在美國,看到一個穿著三件 ... 於 kknews.cc -

#5.中國文化和美國文化的相同點最少十點最好是英文的 - 優幫助

中國和美國文化差異區別有: 一、中國文化的古老性與美國文化的現代化. 中國文化有著幾千年的歷史,博大精深的傳統文化是深深植根在中國這片土地之上 ... 於 www.uhelp.cc -

#6.台灣和美國文化的區別、美國文化差異、美國生活方式在PTT ...

台灣和美國文化的區別在PTT/mobile01評價與討論, 提供美國文化差異、美國生活方式、美國文化禁忌就來台鐵車站資訊懶人包,有最完整台灣和美國文化的區別體驗分享訊息. 於 train.reviewiki.com -

#7.個人見解文化差異@ 我的秘密基地 - 隨意窩

順勢發表第二篇有關美國種族和文化衝突問題觀察文化差異其實是個很龐大耗時但也很有趣 ... 比較不屬於文化方面如果有唸社會學,心理學大概都會唸到這方面(多元文化課程) ... 於 blog.xuite.net -

#8.美國女孩— 文化差異與衝突的青春成長 - 是日觀影

《美》片故事講述跟隨母親移民美國五年的芳儀、芳安兩姊妹,因為母親患癌,需要搬回台灣治療,和父親一起團圓。剛上國中的芳儀,因為語言不順和文化差異, ... 於 todayscreening.com -

#9.墨西哥与美国文化的差异 - 家| 2022

墨西哥文化与美国文化在美利坚合众国和官方称为Estados Unidos Mexicanos(或墨西哥美利坚合众国)时,有几个重要的文化差异。尽管这些国家非常接近,而且墨西哥裔美国 ... 於 cn.weblogographic.com -

#10.為文化差異作準備

處身大部分是美國學生和美國教授的課堂上,可能會很惶恐。在台灣,學生總是靜靜地坐在自己座位,抄寫筆記,或只要按著教科書的內容循序漸進,並正確記下 ... 於 cassie0131.pixnet.net -

#11.中美两国文化差异(通用)

儒家、佛家、道家文化形成了中国文化的主体,尤其是儒家文化,对中国人的思想和行为的影响占有统治地位。中国文化具有强烈的民族性。而美国是一个移民国家,人口构成极为 ... 於 www.1mishu.com -

#12.直擊英美留學生活的6 個文化差異| 換日線 - LINE TODAY

每當談起自己的英美留學體驗,總會被問到比較喜歡美國還是英國的生活,還有這兩地的差異。在經歷亞特蘭大與劍橋的學習與生活洗禮後,英美的不同,遠多 ... 於 today.line.me -

#13.美国大学校园的10大文化差异,切记! - 留学监理网

... 的土壤和校园,有一种莫名的紧张,这就是“异国他乡”....对于初到美国的留学生们,大家记住以下这10大文化差异,会对你的美国大学生活有很大的帮助。 於 www.liuxue315.cn -

#14.美国文化- 维基百科,自由的百科全书

美国文化 屬於西方文化,在美国独立前就早已发展出來,由於其被殖民的歷史,英国文化影響最劇,像是 ... 一,而在這方面的不同看法(通常只有微小的差異)是不同政黨之間的最大差別。 於 zh.wikipedia.org -

#15.中美文化差异大赏:我上次这么无语还是在上次! - 人在洛杉矶

但是,到了美国就不一样了。对于他们,水加冰是属于常规操作。 无论是去餐厅吃饭还是朋友家做客,冰水都是一年四季的 ... 於 www.lapeople.com -

#16.迷人說Meaningful Talk|「美國vs 台灣」文化差異有多大?讓 ...

作者:Polar從美國西岸到寶島台灣,獨自漂來台灣的20代女孩來分享台美差異的經驗談! 今天「迷人說」邀請到從西雅圖獨身一人落腳台灣的嘉妮, ... 於 news.sina.com.tw -

#17.2件事看出台美工作文化差異大!網嘆:台灣太愛加班

一、台灣的加班文化每個國家都有屬於他們自己的工作文化,有的比較自由,有的比較制式化一點,日前網紅「Alice」邀請同樣在美國打拼的友人, ... 於 www.1111.com.tw -

#18.亞洲人與美國人的「15個天壤之別」,看到第11點我哭了.....

世界上每一個國家都有不同看待問題和生活的方式,文化、宗教信仰、環境都是讓人們生活習慣產生差異的重要因素,近年來大量華人移民美國的人數每年遞增,而也有不少歐美 ... 於 www.voncho.me -

#19.加拿大人和美国人之间有什么文化差异? - 外房网

加拿大人和美国人之间有什么文化差异? ... 美国移民认为获得美国公民身份是一项光荣的成就。他们迅速而自愿地抓住“美国梦”,在大多数情况下,美国 ... 於 www.glofang.com -

#20.美國和英國有哪些文化上的差異 - 迪克知識網

美國 和英國有哪些文化上的差異,美國文化與英國文化的異同??? 20,1樓英國文學更偏重於道德方面的描述,因為英國那個地方陰雨連綿,所以英國文學 ... 於 www.diklearn.com -

#21.美國和台灣的大學生之價值觀- 文化差異

於是乎呢我就做了份問卷然分別發給美國人和台灣人因為我們學校得 ... ... 美國和台灣的大學生之價值觀- 文化差異. Ursula avatar. By Ursula at 2009-04-24T14:26. 於 www.faqs.tw -

#22.「美國文化差異」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

立洋留... 立洋留學遊學【美國】八件小事,讓你了解美國與台灣的差異!2021年5月3日— 看完上篇文章是不是更加了解美國的習俗與文化背景,今天立洋要再告訴大家美國與 ... 於 1applehealth.com -

#23.美國人: 一種跨文化的分析比較| 誠品線上

對美國人而言,歐洲人似乎世故狡猾,東方人則陰晴不定、感情用事。然而,在經過了更緊密的接觸之後,我們應該知道,此類矛盾的根源是文化差異與刻板偏見,而非人與人之間的 ... 於 www.eslite.com -

#24.黑色嗰個心生介懷美國留學體驗文化差異學會欣賞自己| 教育

外國留學不止於留學打破文化差異. 這段經歷除了令我更有自信外,亦令我深深體會到美國文化其中一個優點:大家都會欣賞每 ... 於 www.sundaykiss.com -

#25.阿滴英文- 台灣VS美國的文化差異! 美國人覺得台灣對同志友善嗎?

RightToLove #tindertaiwan 這次很高興收到台灣同志諮詢熱線協會和Tinder Taiwan的拍攝邀請,有機會和Brian 布萊恩一起討論在多元性別的議題上,美國和台灣社會有什麼 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#26.70,80年代美國南北文化差異

二、保守與自由─南北區域差異性 ... 從高中至大學學習美國史近現代史時,教科書的重心往往在60年 ... 訪者在南方家鄉維吉尼亞的經驗作南北方的文化差異比較。 於 social.utaipei.edu.tw -

#27.【 美國美食觀點】你不可不知的台美飲食習慣差異

Roberto看到他的美國同胞聽得目瞪口呆,他就很得意。 ... 一個生活在紐約二十多年的臺灣媒體人,長期觀察臺美兩地文化差異,要用最輕鬆詼諧的筆,引領 ... 於 www.tripresso.com -

#28.比較中國、美國職場文化差異他說:美國人做事像醫生問診

... 體驗美國、亞洲職場文化的不同之後,又讓他們真正感受到成長,我趁著Kellogg在校生Joseph短暫回台之際,與他見面聊聊亞洲、美國的職場差異。 於 sabinahuang.com -

#29.論英美文化差異 - GetIt01

首先,在美國的早期移民中,英國人占非常大的比例。順其自然,他們就將英國的文化、英國人的性格特徵、英國人的思維方式都帶到了這一片新大陸來了 ... 於 www.getit01.com -

#30.在美國學習生活有哪些常見的文化差異? | Zi 字媒體

初到美國,留學黨們或多多少都會有一些不適應,有飲食上的差異,有生活習慣的不同,也有一些因文化不同而產生的culture shock。那麼,在美國生活學習 ... 於 zi.media -

#31.歐洲vs美國:他們不是同一個「西方」 - 壹讀

兩種咖啡的對比很好地概括了歐美之間的不同,這種差異現在越來越引人 ... 美國的流行文化平庸媚俗,難怪老美只能跑到教堂去尋找最後的心靈慰藉。 於 read01.com -

#32.【英國美國大不同】一篇文章了解《兩國生活差別》倫敦生活好 ...

至於美國畢竟跟英國比起來是很年輕的國家,紐約市區也是有很多舊房子,但因為紐約這個 ... 街角的垃圾對看之,每個城市都有每個城市的個性跟文化). 於 reginalin0803.pixnet.net -

#33.浅谈中美文化的差异(全文)

在美国,人们崇拜个人奋斗,尤其崇拜为个人取得的成就而自豪,从来不掩饰自己的自信心、荣誉感与赞美。但是中国人却很谦虚,不喜欢张扬性格。像这种文化之 ... 於 www.wenmi.com -

#34.美國與英國,也有文化差異 - 阿波羅網

美國 與英國,也有文化差異. 【阿波羅新聞網2021-10-06 訊】. 喜愛美國文化的朋友先不要着急批評我,說我行文中好像在夸英國貶美國。文化沒有好壞,我的視野也肯定不夠 ... 於 hk.aboluowang.com -

#35.舉出一箇中西方國家文化差異的例子! - 嘟油儂

求助舉一些美國文化的例子,舉出一箇中西方國家文化差異的例子!,1樓雕刻影子中美文化基本差異中國觀念與美國觀念對比分析舉出一箇中西方國家文化差異 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#36.美國文化國際學生需要知道的六個方面 - Study in the USA

對於許多國際學生來說,在美國學習帶來了在不同文化中學習和生活的興奮。一些國際學生希望通過了解他們在美國會遇到哪些文化差異來做好準備。 於 www.studyusa.com -

#37.溝通冷知識》為何談生意時,美國人像要吵架、中國人喜歡 ...

路易士,是最早掌握文化差異對談判的重要性的學者之一,他將幾個不同民族的談判方式圖像化。 3.例如,美國人在溝通時希望盡快解決問題,情緒較高張; ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#38.美国各地生活习惯差异大你还敢说你了解美国吗? - 肯德基

美国 作为一个移民国家,相对来说各个族裔的融合度比较高,“普世价值”称霸主流文化;相对其他多民族国家,“习俗”这种概念并不常见。但在生活习惯上的 ... 於 m.news.xixik.com -

#39.美中文化差異(4): 美國文化具有巨大同化包容力量 - 希望之声

【希望之聲2019年9月13日】(根据本台《走入美国》节目整理)在豐富的多元族裔、多元文化社會中,文化差異會導致不同的人對待同一事物的態度和做法有 ... 於 www.soundofhope.org -

#40.美國人:一種跨文化的分析比較 - PChome 24h購物

然而,在經過了更緊密的接觸之後,我們應該知道,此類矛盾的根源是文化差異與刻板偏見,而非人與人之間的敵對。 早在1972年,為了化解文化與文化之間的隔閡障礙,美國 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#41.台灣閱聽眾收視美國情境喜劇之美國文化認知研究

根據文化帝國主義及涵化理論,許多台灣閱聽眾在充斥著大量好萊塢媒介內容的環境下 ... 又因為幽默訊息需要跨越文化差異的隔閡,使得本研究欲深入探討其美國情境喜劇的 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#42.理解美國——美國文化指南 - 博客來

一本優秀的美國文化指南,旨在幫助初到和想到美國去的讀者理解美國社會並且在最短的時間內消除文化差異、融入其中。書中全面介紹了美國社會的方方面面,從美國人的 ... 於 www.books.com.tw -

#43.美國、日本、台灣生活壓力大不同!美籍老師9年觀察:這社會 ...

老外觀點》韓國人柳大叔:幸好來台灣生活,待在韓國很容易變成賺錢機器. 關鍵字:. 日本 美國 台灣 壓力 文化差異 社會觀察. 風傳媒歡迎各界分享發聲,來稿 ... 於 www.storm.mg -

#44.試論中美文化差異_必達學習

論文摘要:中國與美國有著各自不同的文化。中國文化重集體,美國文化重個人;中國文化重綜合,美國文化重分析:中國與美國具有不同的風俗習慣和宗教信仰,在非言語交際 ... 於 study.bida.tw -

#45.【美國工廠】紀錄片揭中美文化差異奧巴馬疑諷特朗普「逆全球 ...

中美貿易戰持續升温之際,美國前總統奧巴馬(Barack Obama)與妻子旗下製片公司的首部紀錄片《美國工廠》(American Factory),日前正式在Netflix ... 於 www.hk01.com -

#46.美國文化:冷熱大不同,台灣與美國的2個吃冰文化差異

今天就讓我們來看看東、西方到底如何「冷熱大不同」,有哪些美國文化呢?這之間又有甚麼文化差異? 寒天飲冰水,冷暖自知. 於 www.jinrih.com -

#47.中美文化差异

关键词: 中国美国跨文化交际文化差异1.引言随着世界联系的不断加强,中国和西方国家的交往日益频繁,然而在政治、经济等各个领域的交流中遇到不少误解与挫折。 於 www.xzbu.com -

#48.美國電影對台灣文化的影響|蘋果新聞網

此外,受到美國等西方文化影響深遠的大陸知識分子,亦於40年代末、50年代初隨著國民政府遷台,在台灣大力宣揚自由主義,尤其是殷海光更是大力推動民主、 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#49.美國留學的中美文化差異有哪些,中美文化差異有哪些? - 櫻桃知識

那麼,對於在美國留學或者打算去美國留學的小夥伴也會不可避免的面對跨文化交往。那麼中美文化的差異有哪些呢?我們又該如何應對? 於 www.cherryknow.com -

#50.與美國的文化衝擊&差異 - 留學板 | Dcard

與美國的文化衝擊&差異. 留學. 2019年7月2日09:24. 來美國這麼多年了,其實我大多數也習慣了,不過大事小事能想到的我都把它寫下來了,還有其他的話歡迎下面留言~ ... 於 www.dcard.tw -

#51.東西文化差異新論:北海道人的行為比其他日本人更像美國人?

沒有神職人員協助他們,一如信天主教的其他移民。但此外,一如喀爾文信徒,他們深信個人的成敗反映了個人是否為上帝挑選之人,反映了人的靈魂。這未使工作 ... 於 www.thenewslens.com -

#52.Mdt單堂體驗課程 台灣美國文化差異 - 活動通

Mdt單堂體驗課程─ 台灣美國文化差異|Accupass 活動通. ◎課程介紹. Eli 來自美國,主修語言學,同時也是經驗豐富的英文老師。這堂課程他選擇了台美文化差異作為討論 ... 於 www.accupass.com -

#53.台灣&美國文化差異|10個來美國要注意的事情|廁所要錢 ...

台灣&美國文化差異|10個來美國要注意的事情|廁所要錢?工作環境?防疫態度?經驗分享10 Culture Differences Between Taiwan and USA · MiSo Diaries ... 於 www.popdaily.com.tw -

#54.台美文化差異| 留學/遊學相關| 留學美國華盛頓留遊學中心

台美文化基本差異、美國課堂文化. ... 基本差異. 美國人傾向獨立自主和自立更生,多半不會視家庭資助為理所當然。 社交態度比較隨性,刻意撇除階級觀念,但人際互動上 ... 於 xn--9csv6h311axkj.tw -

#55.[美國留學]從課堂看美國vs台灣文化差異 - Foodie Ginnie

[美國留學]從課堂看美國v.s.台灣文化差異 ... 課堂中: 美國學生很踴躍問問題,至少在我的班上是這樣的,即使老師沒在段落間詢問”有問題嗎? 於 foodieginnie.com -

#57.東西方心理思維之大不同- BBC 英伦网

從東西方思維的顯著差異,到美國各州人之間的思維之差,有一件事情變得越來越清晰:歷史、地理和文化能夠以非常微妙卻令人驚訝的方式——甚至包括通過 ... 於 www.bbc.com -

#58.美國與台灣的文化差異: 美國遊學留學• 線上英文 - 台灣英語網

美國 與台灣的文化差異. Post by Emilia » Mon Sep 21, 2015 8:46 am. 關於禮貌這件事 剛到美國時,第一件事情就是逛超市。習慣去Walmart 沃爾瑪買東西。 於 www.english.com.tw -

#59.文化差異? 美國人試吃「日本零食」超真實反應 - ETtoday

文化差異 ? ... 美國人試吃日本零食的超真實反應,引起網友討論。 ... 認為,「片中的人不懂得什麼是好吃的東西,許多日本食物甚至比美國食物來的美味 ... 於 www.ettoday.net -

#60.美国留学,这些文化差异要留心 - QSChina

美国 留学,这些文化差异要留心. 出国留学,文化习俗与国内截然不同,很多文化差异都会带来不少有趣或窘迫的事情,下面跟大家做出几个提醒,希望帮助 ... 於 www.qschina.cn -

#61.美國與印度的職場文化有何差異?Ravi Krishnamurthy博士專訪

本期Robin.ly領導力專訪特邀Ravi Krishnamurthy博士分享他從工程師到產品經理和創業者的職場感悟以及對美國和印度文化差異的觀察。 於 www.gushiciku.cn -

#62.遠方的家,台美文化差異看寄宿家庭

今天要來與大家分享台美家庭對孩子的想法】 會分成好幾部分來講唷~~~ 一、交流和語言台灣找第三方交流問題是正常的美國住家更願意學生直接告訴他們 ... 於 greatstudyabroad.pixnet.net -

#63.美國人和加拿大人結婚的話,文化差異大嗎 - 第一問答網

1樓:匿名使用者. 美國和加拿大有文化差異,但是差異不大。 其實,文化差異主要體現在不同的民族之間。比如同樣是美國人或者加拿大,英裔、華裔、印裔 ... 於 www.stdans.com -

#64.【美國】八件小事,讓你了解美國與台灣的差異!

看完上篇文章是不是更加了解美國的習俗與文化背景,今天立洋要再告訴大家美國與台灣的文化差異,讓你之後去到美國後可以順利快速地融入當地生活! 於 www.pacific-edu.com -

#65.台灣與美國的文化差異,外國人告訴你最有趣的5個區別5

台灣美國文化差異,你想知道的解答。每年住在台灣就會越來越了解台灣跟美國不同的文化差異。在這個影片裡面,我要跟大家分享5個很...DesprePres...| 維持健康的好方法. 於 stayhealthtw.com -

#66.日本好奇妙!美國人在日本受到的10大文化衝擊 - Live Japan

她所感受到的日本及美國文化之間的差距,比如吃飯的禮儀、時尚的差異等等,接下來我們選出10個不一樣的地方介紹。 1. 日本獨有的美食口味和名字都很奇怪! 於 livejapan.com -

#67.台美工作文化差異大!美國員工都比老闆早下班網嘆 - 民視新聞

影音中心/鄭文晴報導每個國家都有屬於他們自己的工作文化,有的比較自由,有的比較制式化一點,日前網紅「Alice」邀請同樣在美國打拼的友人, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#68.台美文化衝突有多大?異地的鄉愁是食物的滋味! - 生鮮時書

這本《人家有傘,我有美國》,講的就是台灣人移居美國的各種文化衝突經驗談。 美國人的飲食 說到台美文化最明顯的差異,就從台灣人人都愛的飲食文化開始說起吧。 於 newsveg.tw -

#69.直擊英美留學生活:從亞特蘭大到劍橋,我觀察到的6 個文化差異

英國和美國的不同的小鎮和大城市的像似相異也有重疊之處,隨著時代演進、歲月更迭,從同一個根,分支出不同的卻又相互糾纏的枝。 於 crossing.cw.com.tw -

#70.中美兩國主要有哪些文化差異? - 多學網

中美文化存在哪些差異,中美兩國主要有哪些文化差異?,1樓困困去美國深造的中國留學生和來中國的美國留學生,會深切地感受到兩個國家的文化差異。 於 www.knowmore.cc -

#71.直擊英美留學生活的6 個文化差異 - 奇摩新聞

我在美國被灌輸的「肉汁(gravy)搭甚麼都是絕配」的觀念,在這場劍橋晚宴不留情地被糾正了一番。 聖誕晚餐. “ Happy Christmas! Let's see what Father ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#72.台美文化差異| 留學/遊學相關

展望未來,力求改變,一切事物皆講求往前看。 美國人認為人性本善,也喜於助人改過遷善,例如戒毒、戒酒。 認為時間就是金錢,相當重視時間 ... 於 xn--mnqr2rewde57aixkoqx.tw -

#73.解密微笑的文化差異 為什麼美國人這麼愛笑 - 草根影響力新視野

美國 人的招牌笑容似乎已經被全世界公認,但為什麼他們這麼愛笑呢?這其實和美國早期的移民文化有很大的關係。 因為多民族文化而 ... 於 grinews.com -

#74.中国和美国饮食文化差异有哪些,各有什么相同点和不同点?

中国和美国饮食之间的差异还是非常明显的,而且是全方面的。本文将简要介绍中国和美国饮食文化之间的差异,不过对于移民美国生活的中国人而言, ... 於 www.liveinau.com -

#75.中美文化基本差異

這些文化比較注重群體合作和個人謙虛。 個人主義: 相反,美國人通常表現出一種個人主義取向。他們更重視獨立性。自我實現即使不是一種期望,但 ... 於 web-archive-2017.ait.org.tw -

#76.美國職場文化觀察:愛問問題,負責任,年假無上限! - Medium

我想了一下說:「在美國的culture shock還不如我在日本經歷得多。」 ... 進入美國職場之後,才開始慢慢感覺到一些文化差異。我很喜歡這些差異,每天也 ... 於 medium.com -

#77.赴美留學生面對文化差異需培養「文化包容力」 | 搜資訊 - Xoer

美國 作為一個國土遼闊的多元文化國家,也是留學最熱門國家之一。留學生們初到美國,往往會感嘆美國「文化熔爐」的稱號一點都不假。在 ... 於 www.xoer.cc -

#78.【美國打工的真相】文化差異/工作壓力/人際關係/英文/自信

【美國打工的真相】文化差異/工作壓力/人際關係/英文/自信. 『去美國打工』這件事對於很多人來說一直是一個憧憬,終於可以體驗夢寐以求的美國生活了、終於可以交外國 ... 於 www.gtec.tw -

#79.中美文化差异-走进美国

中国跟美国在有些文化及社会差异上是根深蒂固的,下文提出我观察到的一些例子。笔者在这里要强调这些观点是一般性的,当然仍有个别之特例。 一、个人主义 美国 ... 於 www.globalsmes.org -

#80.【移民美國】移民驚嘆文化差異大港媽:美國人做生意「好串」

【移民美國】移民驚嘆文化差異大港媽:美國人做生意「好串」. 教育 17:57 2020/12/17 ... 於 topick.hket.com -

#81.外國人對我笑,要不要笑? 跨國職場溝通,你需要知道的那些事

語言差異,讓移民國家最愛笑. 有趣的是,美國還特地針對全世界的「微笑文化」進行學術研究。美國威斯康辛州大學麥迪遜分校(University of ... 於 blog.tutorabc.com -

#82.中美文化差異之商務洽談 - 人人焦點

能在與客戶的交流中經常進入上述模式的人,會被認爲是已經深得這位客人的心,之後談成這單生意差不多都是十拿九穩。而美國文化中的商務洽談,還是以業務爲 ... 於 ppfocus.com -

#83.04-外交部通訊, 中華民國精彩一百, 中華民國100年6月號,第29 ...

從日本311震災談美日文化差異. img 日本文化深邃幽雅,美國文化廣博多元,藉著比較文化差異可以增進瞭解,對外交工作之推動亦有相當裨益。 □ 北美司陳銘俊. 於 multilingual.mofa.gov.tw -

#84.台灣、美國生活大不同之衣著、飲食大比較作者

美國 是地理課本中,所謂的文化大熔爐,從世界各地所移民過來的人(其中亞裔 ... 3、飲食差異:美國人的食物大多是重口味,有少部份的台灣人會不太習慣,因. 於 www.shs.edu.tw -

#85.美國人吐槽《捉妖記》 文化差異導致"水土不服"?

漂洋過海卻不受歡迎,胡巴也會難過的吧。 《捉妖記》,這部在2015年國內影市紅得發紫的電影如今在美國卻遭遇滑鐵盧。近日,該片在北美40多家電影院 ... 於 media.people.com.cn -

#86.美国东西两岸的文化差异 - ShareAmerica

美国 东西两岸的文化差异 ... 在美国生活了将近30年,除了探亲访友旅游度假,一直住在东海岸。两个孩子从小学中学到大学也是在东岸。 於 share.america.gov -

#87.一個女海歸的逆文化衝擊:從美國回中國,你們後悔了嗎?

對於臨近畢業的留學生們來說,幾乎都要思考的問題,就是回國發展還是駐守海外? 留在海外就要面臨工作、身份、文化差異等多重挑戰; ... 於 twgreatdaily.com -

#88.安家第六場: 中美文化的異同和尊重

中華文化講的是君臣父子,家國天下,以家庭觀念,國家觀念為核心的集體主義就和美國的個人主義形成了強烈的反差。 教育觀念的巨大差異. 個人主義文化在 ... 於 www.sccca.org -

#89.中国和美国的文化差异有哪些? - 百度知道

儒家、佛家、道家文化形成了中国文化的主体,尤其是儒家文化,对中国人的思想和行为的影响占有统治地位。中国文化具有强烈的民族性。 而美国是一个移民国家,人口构成极为 ... 於 zhidao.baidu.com -

#90.如何应对刚到国外时的文化冲击(culture shock)? - 知乎

首先是语言障碍和文化差异带来的冲击,不少留学生短时间内无法适应不同语言、 ... 其实说白了语言能力就是cultural shock的第一关;我刚来美国的时候连电话都不太敢 ... 於 www.zhihu.com -

#91.觀點/「無禮又無知」的美國人?我的文化差異和交流初體驗

你會覺得美國人無禮嗎?」美國室友Natasha 問我。她說,課堂上教授提到國際生會覺得美國人沒有禮貌,因為美國人的問候方式和他們很不一樣。 於 www.setn.com -

#92.文化全球“美國化”的內涵及其實質

全球化會帶來美國文化加速向境外傳播,但無論如何都不會使這個多元文化的 ... 文化相對論強調不同文化差異存在的合理性,隻要不是極端地維護一種文化 ... 於 www.nopss.gov.cn -

#93.文化差異!台灣人「5個日常習慣」讓阿兜仔直呼:沒禮貌

在全球化普及的現代,文化差異常使不同國家的人民對彼此產生誤會。在台灣生活多年、來自西班牙的YouTuber「黑素斯」,時常在YouTube頻道分享在台灣的 ... 於 news.ltn.com.tw -

#94.從「差異性」與「共同性」反思更好的台灣 - Digitimes

從出生到現在,我的一生有6成時間在台灣、4成時間在美國(大部分在矽谷),來回兩地,在不同文化中經歷讀書、就職、再到孩子的教育,也在不同文化衝擊中 ... 於 www.digitimes.com.tw -

#95.台美文化差異 - 台北留學代辦華盛頓留遊學中心

社交態度比較隨性,刻意撇除階級觀念,但人際互動上還是會有距離感。 展望未來,力求改變,一切事物皆講求往前看。 美國人認為人性本善,也喜於助人改過遷善, ... 於 xn--mnq45husay7uow7ak86a.tw -

#96.《小丑》和《你的名字》,片中透露的美日都會文化差異 - 城市學

交通和居住會如何塑造一個城市的風格、甚至影響居民性格?從最近兩部熱門電影,或可略知一二。如以美國大都市為基調的高譚市為假設背景的暢銷 ... 於 city.gvm.com.tw -

#97.中美文化差異對話走出誤解沉默螺旋- 產業財經 - 中時新聞網

趙可金認為,中美文化基因的差異,導致各領域交往總是處於相互誤解的「沉默螺旋」之中。 ... 美國對中戰略調整背後,有深刻的文化基礎和思想根源。 於 www.chinatimes.com