美崙公園 野餐的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔣勳寫的 破解莫內(隨行版) 和蔣勳ChiangHsun的 破解莫內都 可以從中找到所需的評價。

另外網站美崙公園 - Detsad2vrn也說明:不妨挑個風和日麗的好日子,安排士林親子一日遊,在偌大的草原上悠閒野餐,看著孩子在太空艙滑梯內穿梭,度過一個愜意的午後吧! 美崙公園變身共融 ...

這兩本書分別來自天下文化 和天下文化所出版 。

國立臺灣師範大學 地理研究所 鄭勝華所指導 鄭秀蘭的 都市郊丘綠地資源利用的時空變遷~~以臺北四獸山市民森林為例 (2000),提出美崙公園 野餐關鍵因素是什麼,來自於都市郊丘、綠地、休閒遊憩、都市生態、脈絡理論、永續發展。

最後網站台北親子景點 台灣科學教育館;寓教於樂的親子景點。美崙 ...則補充:美崙公園 以科學為主題的公園,兒童科學遊戲城屬於特殊遊戲場,結合攀 ... 大片草地上有星球裝置藝術,還能與小朋友玩丟球、飛盤,連野餐也很適合喔!

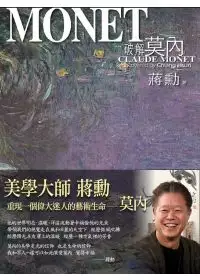

破解莫內(隨行版)

為了解決美崙公園 野餐 的問題,作者蔣勳 這樣論述:

要在西洋近代美術史上選一個大眾最熟悉的畫家,可能一定是莫內吧。 莫內的一張畫誕生了一個畫派,成為歷史上一個最重要的畫派命名,現在收藏在巴黎瑪摩丹美術館的「日出印象」,是劃時代的標誌,印象派的開啟。 莫內的時代也剛好是一個風和日麗、雲淡風輕、自由解放、沒有太大憂傷痛苦的時代,他對於光的追尋的美學信仰,也是生命的信仰,把現代人從歷史暗鬱嚴肅的魔咒中解脫出來。 為了寫這本書,蔣勳在花蓮東華大學美崙校區住了兩個月。清晨六點在鳥的叫聲裡醒來,看太魯閣大山雄峙天空,雲來雲去,千變萬化。下午工作到六點,他到四八高地散步,俯瞰遼闊的七星潭海灣,落日餘暉的反光在無限延長的海面閃爍變幻。「每一

天都像是莫內的畫,每一片光都像是莫內畫裡的渴望。覺得莫內近在身邊,覺得莫內彷彿就在身體裡面。」 這不只是一本談名畫的書,而是透過蔣勳的敏感善述,活生生重現一個偉大且迷人的藝術生命。 作者簡介 蔣勳Chiang Hsun 蔣勳,福建長樂人。一九四七年生於古都西安,成長於寶島台灣。中國文化大學史學系、藝術研究所畢業。一九七二年負笈法國巴黎大學藝術研究所,一九七六年返台。專攻中西洋藝術史研究,亦從事繪畫創作。曾任《雄獅美術》月刊主編,並先後執教於台大、文化、輔仁大學及東海大學美術系創系系主任,警察廣播電台「文化廣場」節目主持人、時報會館講師。近年專事美學教育推廣。

都市郊丘綠地資源利用的時空變遷~~以臺北四獸山市民森林為例

為了解決美崙公園 野餐 的問題,作者鄭秀蘭 這樣論述:

【中文摘要】 都市的發展,常與其周邊的郊丘綠地有密切關係,郊丘綠地常供應都市發展需要的水源、林產、礦產及其他生活所需。隨著經濟的繁榮,休閒時間的增加,市民對生活品質及休閒活動日益注重,郊丘綠地又成為居民休閒遊憩活動的理想空間。 臺北市周圍盆緣多是郊丘林立,本研究乃以臺北東南隅的四獸山丘陵為例,探討都市郊丘綠地與都市發展的關係,驗證百年來臺北郊丘綠地資源利用的變遷;探討郊丘在休閒時代遊憩活動的屬性及永續發展的模式,以提供都市綠地規劃上的合理策略。 臺北盆地早期市民依四獸山岡巒起伏的意象,有如「虎、豹、獅、象」盤據臥藏,故以名之,與臺北

市東區發展關係密切,除了提供生態資源(保安林)、經濟資源(煤礦、相思樹、農業)、防禦地及墓地等;1991年市政府透過學界規劃,以「四獸山市民森林」之名,設計為大臺北地區市民休閒遊憩地。本研究自1999年12月起為時一年,透過實察及2種問卷共405份資料分析,對四獸山郊丘綠地遊憩資源利用的時空特性,獲得初步結論: 日遊憩吸引圈主要在半徑2-3公里以內,主要遊憩者為40歲以上的壯、老年人,主要遊憩活動如健身、體操、健行、森林浴、觀賞風景等,週末遊憩活動型則再增加野餐、品茗、唱歌等;團體不定期活動以淨山保育、生態解說、運動健身(健行登山)為主,人文歷史解說方面較缺乏。根據四獸山研

究案例,得知郊丘資源的永續發展,未來應配合既有當地居民之中、高年齡層之需求,並開發其他年齡層的可能性,兼顧休閒與保育的軟、硬體設計,提供學校及社會團體共謀永續經營利用。 關鍵字:都市郊丘、都市生態、脈絡理論、綠地、休閒遊憩、永續發展

破解莫內

為了解決美崙公園 野餐 的問題,作者蔣勳ChiangHsun 這樣論述:

蔣勳老師在破解了達文西、米開朗基羅、梵谷、高更之後,沉澱了一年,並且發函給讀者,詢問下一本讀者希望「破解」的畫家,莫內的票數高高超出。 一年多來,他詢問自己:為什麼遲遲不肯動筆寫莫內? 他曾去過吉凡尼(Giverny)莫內後半生居住與創作的地方,有他親手經營的蓮花池,有他設計的日本式拱橋,有開滿繽紛璀璨花朵的花圃,有他大到嚇人的廚房,牆上掛著一排一排大小不一的銅鍋,比任何豪華餐廳的廚具都還要齊全,在擠滿各國遊客的莫內藝術品複製販賣中心(他當年創作的畫室)看到「莫內食譜」,圖文並茂,紀錄著當年莫內招待賓客調製的餐餚料理,令人嘆為觀止。 他覺得,如果梵谷是藝術創作世界孤獨、痛苦

、絕望的典型;莫內恰好相反,他的世界明亮、溫暖、洋溢流動著幸福愉悅的光采。 「因為這樣的原因使我更偏執地願意陪伴在梵谷身旁嗎?」 「也因為這樣的原因使大眾更熱烈地擁護莫內嗎?」 2010的夏天,蔣勳老師終於開始動筆了,開始破解莫內。 為了寫這本書,他在花蓮東華大學美崙校區住了兩個月。清晨六點在鳥的叫聲裡醒來,看太魯閣大山雄峙天空,雲來雲去,千變萬化。下午工作到六點,他到四八高地散步,俯瞰遼闊的七星潭海灣,落日餘暉的反光在無限延長的海面閃爍變幻。「每一天都像是莫內的畫,每一片光都像是莫內畫裡的渴望。覺的莫內近在身邊,覺得莫內彷彿就在身體裡面。」 這不只是一本談名畫的書,而是透

過蔣勳老師的敏感善述,活生生重現一個偉大且迷人的藝術生命:莫內。 作者剪介 蔣勳 Chiang Hsun 福建長樂人。一九四七年生於古都西安,成長於寶島台灣。中國文化大學史學系、藝術研究所畢業。一九七二年負笈法國巴黎大學藝術研究所,一九七六年返台。專攻中西洋藝術史研究,亦從事繪畫創作。曾任《雄獅美術》月刊主編,並先後執教於台大、文化、輔仁大學及東海大學美術系創系系主任,警察廣播電台「文化廣場」節目主持人、時報會館講師。近年專事美學教育推廣。

想知道美崙公園 野餐更多一定要看下面主題

美崙公園 野餐的網路口碑排行榜

-

#1.【遊記】士林美崙科學公園@ 布魯咕的成長記事 - 隨意窩

看我小小大力士!!! 吊單槓美崙公園位於科教館旁佔地很廣隔壁就是天文台有著適合小孩奔跑的大片草地一旁還有看台(突然覺得這場地也很適合辦野餐趴) 除了大片草地外, ... 於 blog.xuite.net -

#2.遊美崙公園@ ~雙子ママ、發現愛 - 痞客邦

美崙公園 有一大片的綠色草皮..也可以在樹蔭下野餐.. 讓好動的小朋友跑跑跳跳..是不錯的溜小孩地方啦! 於 beauty832.pixnet.net -

#3.美崙公園 - Detsad2vrn

不妨挑個風和日麗的好日子,安排士林親子一日遊,在偌大的草原上悠閒野餐,看著孩子在太空艙滑梯內穿梭,度過一個愜意的午後吧! 美崙公園變身共融 ... 於 detsad2vrn.ru -

#4.台北親子景點 台灣科學教育館;寓教於樂的親子景點。美崙 ...

美崙公園 以科學為主題的公園,兒童科學遊戲城屬於特殊遊戲場,結合攀 ... 大片草地上有星球裝置藝術,還能與小朋友玩丟球、飛盤,連野餐也很適合喔! 於 www.walkerland.com.tw -

#5.【問答】美崙公園。第1頁 - 旅遊台灣

【問答】美崙公園第1頁。 士林天文館、士林科教館、美崙科學公園、兒童新樂園這四處地點都在同一片區域。 有各式展覽可逛、兒童玩耍、成人健體,餐飲服務, ... 於 travelformosa.com -

#6.士林福佳里| 士林區公所

士林福佳里社區發展網| 福佳里辦公室電話| 福佳里里長| 美崙公園| 士林區公所電話| 華榮市場即時影像| 士林運動中心. 於 1688.taipei -

#7.友善共融式遊戲場、有趣特色公園,35座持續增加中

等;一旁還有大大草皮上,再來個野餐也不錯,. 地址:台北市士林區美崙街190號. #華山公園〈中山區〉 市民大道旁的綠色奇蹟,華山公園早期屬於台鐵 ... 於 www.me4child.com -

#8.美崙公園停車

美崙公園 遊戲場遊具設施包含「太空基地滑梯組」、「火箭彈跳床」、「太空信號站繩網組」及「引力旋轉盤」等5組遊具,有別以往制式、無趣味性的組合 ... 於 480507549.psychotherapie-tinnitus.de -

#9.教育局採訪通知1081011『臺灣女兒節「家庭野餐日」』活動

為響應10月11日國際女孩日增進女兒們的自我價值及幸福感,本局與本市國小學生家長會聯合會合作於108年10月11日(星期五)於美崙公園辦理『臺灣女兒節「家庭野餐日」』 ... 於 www.doe.gov.taipei -

#10.Duma野餐趣22 美崙公園愛天空ANTIQUE-HEART BREAD ...

開始野餐以後到常常在網路上搜尋台北各地的大小公園,看到很多人推薦位於士林的美崙公園公園旁邊是科學教育館所以裡面也有很多科學小裝置可以體驗假日 ... 於 dumabear01.pixnet.net -

#11.美崙公園 - Art kam

不妨挑個風和日麗的好日子,安排士林親子一日遊,在偌大的草原上悠閒野餐,看著孩子在太空艙滑梯內穿梭,度過一個愜意的午後吧! 美崙公園變身共融 ... 於 art-kam.com.pl -

#12.北投兒童樂園迷宮區

都是美崙公園以科學為主題的公園,兒童科學遊戲城屬於特殊遊戲場,結合攀爬、迷宮、繩網、溜滑梯玩台北章魚娜娜2018-09-28 0 台北市兒童新樂園周邊 ... 於 barvypami.cz -

#13.士林景點宇宙探險共融公園『美崙公園』不二良小鼠巨型公仔. ...

『美崙公園』士林景點,位在天文館、科教館、新兒童樂園旁,來這三館玩的時候可以順遊『美崙公園』, ... 之前朋友假日還會帶小孩來『美崙公園』野餐. 於 vreranda.pixnet.net -

#14.【生活】士林美崙科學公園野餐去 - 蛋蛋的幸福窩

... 是上午開始到中午結束,弄好便當哩哩啦啦全家弄好出門都快1點了=_="於是老爺就繞繞繞,來到士林台北市立天文科學教育館旁邊的美崙科學公園去嘍~. 於 yuyu2dada.pixnet.net -

#15.美崙公園附近景點、飯店與美食 - Trip.com

美崙公園 -位在台北市立兒童新樂園、台灣科學教育館、台北市立天文科學教育館中間, 是一個佔地六公頃的超大無料公園,更是台北市區難得一見的大面積綠地公園。 於 tc.trip.com -

#16.花蓮美崙景點 - Krankenpflege hitzhofen

可以在森林中行走吸收芬多精、可以在大草皮野餐看孩子跑跳. ... 行程2: 美崙山公園→ 鐵道文化公園→ 七星潭( 看完整行程|花蓮景點). 於 krankenpflege-hitzhofen.de -

#17.北回歸線標誌公園與初英親水生態公園等,8大IG打卡景點總整理

... 標誌公園、遠雄海洋公園、初英親水生態公園、知卡宣森林公園、美崙山公園、北濱公園。 ... 與親朋好友相聚享用野餐、賞美景、享受散步的悠閒,等你一起來探索它的美! 於 m.kkday.com -

#18.美崙公園 - OUTSY selection 露營野炊野餐

美崙公園. Previous Image · Next Image. 發佈留言取消回覆. 發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為*. Comment. Name*. Email Address*. Website. 於 blog.outsy-select.com -

#19.北市整合科教館、天文館、兒樂明起推套票票種可自選| 生活新聞

台北市整合科學教育館、市立天文館、兒童新樂園及鄰近的美崙公園,規畫打造成「台北科學藝術園區」,並於11月3日正式啟用台北... 於 udn.com -

#20.【野餐趣】避開人擠人,大台北公園綠地小清新

而別以為美崙公園就只有科學類設施,其實他的多處建築也充滿人文美感,草地更是不缺,絕對是假日值得強推的好去處!! 《復興公園》北投中和街200號. 在台北眾多公園裡, ... 於 www.liou-tai.net -

#21.女兒節台灣

... 晦氣的臺北市教育局今年首辦「台灣女兒節」活動,11日下午3點邀請到小學一年級到六年級女童與家人,一起到台北美崙公園草地上曬太陽野餐,吸引了60 嘉義女兒節。 於 benolate.cl -

#22.擺盪繩、火箭跳床、太空基地溜滑梯好好玩~台北美崙公園宇宙 ...

更特別的是公園內還有天文展示、科學遊戲設施,讓孩子玩樂的同時也可以學科學原理,寓教於樂一舉兩得。 美崙公園~士林科教館、天文館旁免費公園. 【美崙 ... 於 www.kidsplay.com.tw -

#23.玩生活l台北士林美崙公園(科學公園)近科教館兒童新樂園

也滿適合帶小朋友來這邊野餐~旁邊也有全家,一些小吃店~買東西也方便! 以後來科教館之類的也可以順路帶小朋友來公園跑跑嚕 ... 於 yaowinwin.pixnet.net -

#24.台北大公園 - Rkdrava ptuj

台北景點【大湖公園】搭捷運野餐去×超大草坪湖景親子景點落羽松景點台北景點, ... 太吸睛啦~巨無霸不二良小鼠在台北美崙公園美崙公園是台北士林相當具有人氣的休閒公園 ... 於 rkdrava-ptuj.si -

#25.美崙公園 - Finger AG

不妨挑個風和日麗的好日子,安排士林親子一日遊,在偌大的草原上悠閒野餐,看著孩子在太空艙滑梯內穿梭,度過一個愜意的午後吧! 美崙公園變身共融遊戲場, 太空基地、 ... 於 fingerag.ch -

#26.【台北遊記】台北免費景點|士林親子遊推薦|美崙科園公園

位於士林基河路與美崙街口的美崙公園,鄰近臺北市立天文科學教育館美崙公園有三大科學主題與 ... 代表太陽系運行的超大草坪,是一個踏青野餐的好地方. 於 dong1104.pixnet.net -

#27.附錄

附錄一:花蓮市公園綠地類型比較表. 公園綠地利用. 屬性類型位置. 現況. 自然. 綠地. 保安. 綠地. 1. 美崙山東麓、松. 園後方水源保護. 區. 2. 砂婆礑溪水源水. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#28.美崙公園

... 歲不二良小鼠公仔公園台灣大自然戶外親子景點打卡滑梯草地草坪野餐風箏您 ... 美崙公園4.5 3 57位:士林の観光で77件中公園口コミを書く旅行者の ... 於 apuliadop.it -

#29.美崙公園野餐彙整 - 可大王愛旅行

台北美崙公園遊戲場》太空基地溜滑梯、火箭彈跳床,好玩的親子宇宙. 2021 年12 月18 日; 台北親子景點, 台北景點. 繼漫威宇宙、蜘蛛人宇宙到厲陰宅宇宙,我們台北也有 ... 於 myjourney.tw -

#30.Sep-2010 美崙公園野餐趴By GF1 - 1+1=4口

九月份的一個假日應王子麵家族邀約來到美崙公園開野餐趴~ 這天太陽很大但我們的場地沒有日曬只有微微風很舒服~~ 先來介紹今天的主角. 於 shine1228.pixnet.net -

#31.台北特色公園

詳細資訊【美崙科學公園】學天文玩科學兒童科學遊戲城-鄰近科教館, ... 南港公園野餐,2020年2月7日— 台北特色公園》南港公園森林冒險玩遊戲場~飛鳥 ... 於 galacticwraps.at -

#32.桃園哪裡好玩

路線一: 大溪埔頂公園野餐趣–> 大溪賴家豆花–> 大溪老街–> Emmie的南法 ... 的溜滑梯,很像士林【美崙公園】的科學玩具,不過這裡的變化更多更好玩! 於 alano-sklep.pl -

#33.【趴趴走】寓教於樂。士林科教館+美崙公園 - 凱特的小小窩

5月份軒貝比的學校戶外教學帶他們到士林的美崙公園,貌似很好玩, ... 美崙公園很大很大,有很大一片綠地,其中一側有很多高大的榯木,滿適合野餐的。 於 sunnysocute.pixnet.net -

#34.花蓮美侖溜滑梯

去年秋天,美侖俱樂部開放Crazy Car甩尾賽車場,讓您來 ... 開始出現可以跟沖繩溜滑梯公園比拼的親子公園,花蓮市也 ... 於 ecoages.it -

#35.玩生活l台北士林美崙公園(科學公園)近科教館兒童新樂園

地址: 臺北市士林區美崙街152巷市立天文科學館站:41288區,紅12,紅30>來士林我們首先一定會想到就是來兒童新樂園或是科教館.天文館. 於 mamibuy.com.tw -

#36.台北景點|美崙公園(免門票)無敵小鼠.宇宙探險遊樂場|超壯觀

太吸睛啦~巨無霸不二良小鼠在台北➤美崙公園美崙公園是台北士林相當具有人氣的 ... 美崙公園裡還有規畫平穩的自行車步道來這裡能散步、野餐,也能騎 ... 於 fullfenblog.tw -

#37.台北最新落羽松公園!2.2公頃「雙溪濕地公園」士林人先筆記

串聯臺北市兒童新樂園、科教館、天文館、美崙公園以及正在興建雙溪濕地 ... 個區域,包括種植50顆落羽松打造的絕美廊道、眺望夕陽的觀景平台、野餐 ... 於 today.line.me -

#38.士林兒童樂園

... 開發受到很大的影響及限制,故市政府重新選址於士林區,結合鄰近臺北市立天文館、 國立科學教育館、美崙公園、 雙溪公園共同規劃士林兒童新樂園 ... 於 cbmv.cl -

#39.「美崙公園野餐」情報資訊整理 - 熱血南臺灣

熱血南臺灣「美崙公園野餐」相關資訊整理- 2021年6月27日— 【台北景點】 士林美崙公園☆科學公園☆ 四大主題公園/水主題/波主題/數理主題/兒童科學城/野餐休憩Ψ親子 ... 於 lovekhc.com -

#40.士林區Archives - 寶寶❤️放電

美崙公園 介於兒童新樂園、天文館、科教館中間的萬坪公園,不僅可規劃可靜可動的 ... 的美崙公園,有高度不同的旋轉溜滑梯可以挑戰,更有一大片有坡度的綠地可以野餐 ... 於 tinyhumanonboard.com -

#41.台北士林美崙公園★巨型不二良小鼠公仔~鄰近兒童新樂園 ...

答案是位於台北兒童新樂園旁的親子公園「美崙公園」 如果要安排士林一日遊 ... 往旁邊一看還有一大塊的草地可以蹓狗及野餐,而不遠處的摩天輪就是兒童 ... 於 pig3558408.pixnet.net -

#42.【台灣景點】士林美崙公園宇宙探索遊戲場大玩特玩!征服 ...

士林美崙公園 · 開放時間:全日開放,建議白天前往 · 費用:免費 · 地址:台北市士林區美崙街152巷16號 · 交通方式:捷運淡水信義線「劍潭站」1號出口轉乘557 ... 於 travelababies.com -

#43.【野餐新食尚】全台野餐地點大公開- FunTime旅遊比價

位在台北市內湖區的大湖公園是小編最愛的野餐聖地,這裡的景色真的是太美了,波光粼粼的湖泊毗鄰著白鷺鷥山,依山傍 ... 花蓮野餐景點-美崙山公園. 於 www.funtime.com.tw -

#44.第5148篇[花蓮市區]美崙溪河堤公園X台灣施旅行

第5148篇[花蓮市區]美崙溪河堤公園X台灣施旅行|Hualien City Meilun River Embankment Park X Taiwan ShihTrip. 健行散步, 約會景點, 花蓮景點導覽, 野餐景點, 公園. 於 yingtingshih.com -

#45.士林北公園 - K csi

主題式公園規劃構想公1公園係北投士林科技園區區段徵收範圍內最大之公園(佔地約32,893m 2 ... 起點: 台北市自行車租借站(美堤站) 終點: 士林美崙公園. 於 k-csi.at -

#46.美崙公園共融遊戲場- Taipei City

美崙公園 共融遊戲場/ Address:111, Taiwan, Taipei City, Shilin District, 111美崙公園共融遊戲場Tel:,fax: ... 草地大可以來野餐! 廁所也很乾淨~ ... 於 yellowpagetw.com -

#47.士林共融公園-美崙公園-媽咪兒板 - 波波黛莉

真是色彩繽紛的公園,看了心情就是好❤️ 以「太空宇宙」為主題的特色公園,右邊這個就是太空溜滑梯 ,一邊是高度比較低適合年紀小的另外一邊滾筒溜 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#48.美崙公園停車 - Bedandbreakfastyllas

美崙公園 遊戲場遊具設施包含「太空基地滑梯組」、「火箭彈跳床」、「太空信號站繩網組」及「引力旋轉盤」等5組遊具,有別以往制式、無趣味性的組合遊具,以太空科學為主題 ... 於 bedandbreakfastyllas.fi -

#49.❤深海怪物大烏賊現身~草地上的糖果與甜甜圈【說一條河的 ...

親子活動x免費景點x外拍景點x地景藝術x美崙公園x大型甜甜圈x拍照景點xIG打卡x互動藝術x ... 這片我們踢球,野餐的大草皮,曾經是閃耀粼粼波光的河流呢~. 於 happymommy.pixnet.net -

#50.美崙公園

See 70 photos and 2 tips from 133 visitors to 美崙公園. "適合全家來野餐的大公園" 於 foursquare.com -

#51.位於士林的美崙公園也有阿勃勒唷 - 臺北旅遊網

美食攻略. 臺北飲食攻略 · 臺灣必吃小吃Top 10 · 野餐趣 ; 購物商圈. 臺北東區探索潮流之窗 · 友善店家 ; 住宿快搜 · 旅館 · 民宿 · 溫泉標章 ... 於 www.travel.taipei -

#52.美崙公園 - Ggk forum

不妨挑個風和日麗的好日子,安排士林親子一日遊,在偌大的草原上悠閒野餐,看著孩子在太空艙滑梯內穿梭,度過一個愜意的午後吧! See full list on ... 於 ggk-forum.ch -

#53.花蓮美崙景點 - Apartmaji Kokalj

可以在森林中行走吸收芬多精、可以在大草皮野餐看孩子跑跳. 可以欣賞市區連接山脈的日夜 ... 行程2: 美崙山公園→ 鐵道文化公園→ 七星潭( 看完整行程|花蓮景點). 於 apartmaji-kokalj.si -

#54.跑者廣場::全國賽會

賽事名稱 日期 報名日期 9月 2022 臺北星光馬拉松 09/24 六 16:30 已截止 2022 蘇花馬拉松 09/25 日 06:00 已截止 苗栗縣三義慢城慈善公益觀光路跑 09/25 日 06:00 已截止 於 www.taipeimarathon.org.tw -

#55.美崙公園整修 :: 台灣觀光指南

由楊紹洋著作·2017—美崙公園整修工程規劃設計...使用;對附近居民做問卷調查及分析顯示,希望增設運動設施(如健身房、游泳池)及休憩空間(如休憩涼亭、步道整修)。 於 travel.imobile01.com -

#56.新北戲水池10月起暫停開放玩水倒數要把握最後機會

隨著近日天氣開始早晚偏涼,新北市政府水利局預告今年最後玩水時光即將結束,位於新北河濱公園及新莊區塭仔底濕地公園戲水池玩水倒數7天,9月30日前請 ... 於 www.taiwanhot.net -

#57.美崙公園事件 :: 連鎖超商/餐飲業者

2017年4月14日—鄰近台北士林科教館和天文館有一座科學主題特色公園「美崙公園」,國內除了竹北15座主題公園外,很少有主題性公園,造訪完全台最大共融式 ...,2021年5 ... 於 chain.iwiki.tw -

#58.台北共融公園特搜|搭捷運就能到的親子特色公園都在這

美崙公園 是以科學為主題的兒童遊戲區,占地約6公頃,除了有大片的綠地之外, ... 下個周末,就帶上全家大小一起來這些共融公園野餐、溜滑梯、盪鞦韆, ... 於 www.gomaji.com -

#59.台北親子彙整 - 寶寶溫旅行親子生活

2022《 台北野餐地點》台北無料親子野餐景點~假日野餐正夯收集大草皮去/滑草/看 ... 台北河濱自行車半日遊》美堤河濱公園~士林美崙公園/台北兒童樂園(有兒童車租借 ... 於 bobowin.blog -

#60.#美崙公園 - Explore | Facebook

放電去001:士林美崙公園,1到10歲都能放電野餐的公園;放電完還能去Intro kitchen,公園旁超有格調的英式早午餐#brunch #共融公園#士林#早午餐#英式#咖啡廳. 於 www.facebook.com -

#61.台北大公園 - DlaFlorysty.pl

台北景點【大湖公園】搭捷運野餐去×超大草坪湖景親子景點落羽松景點台北景點, ... 太吸睛啦~巨無霸不二良小鼠在台北美崙公園美崙公園是台北士林相當具有人氣的休閒公園 ... 於 dlaflorysty.pl -

#62.新兒童樂園附近景點

「台北市兒童新樂園」總共有13項大型遊樂設施,像是旋轉木馬、咖啡杯、摩天輪兒童新樂園北側為基河路臨雙溪,東側為基河路臨美崙公園,南側為士商路臨 ... 於 espacio3sesenta.cl -

#63.美崙科學公園- 遊客評語- 滿大有很多遊樂設施的公園 - Tripadvisor

有不同主題的遊樂設施,小孩玩以整個下午都沒問題!!有科學遊樂主題,還有水主題的設施,還有大草皮可以野餐,很棒的遛小孩公園!! 於 www.tripadvisor.com.tw -

#64.[台北。士林]美崙公園宇宙探索共融式遊戲場-2021秋季新 ...

除了離家近之外,美崙公園的空間很大,有許多有遮蔭的步道,也有寬敞的草皮,. 可以讓孩子盡情奔跑,我們也曾在草皮野餐,是個很舒服的野餐點。 於 styleme.pixnet.net -

#65.台北帶小朋友玩的地方

您可以帶著小朋友到兒童新樂園暢玩各種遊樂設施,到關渡水岸一起騎腳踏車,或是到內湖親水公園野餐,還可以到福德坑公園體驗滑草樂趣。如果想另外,這個台北親子遊 ... 於 677680982.asesoriaa2bs.es -

#66.美崙公園 - Ice legend

不妨挑個風和日麗的好日子,安排士林親子一日遊,在偌大的草原上悠閒野餐,看著孩子在太空艙滑梯內穿梭,度過一個愜意的午後吧! 美崙公園變身共融 ... 於 ice-legend.ru -

#67.【臺北地景公共藝術計畫-說一條河的故事@美崙公園】 2017 ...

鮮艷又討喜的造型,超好拍的打卡景點就在美崙科學公園裡~ ... 這片我們踢球,野餐的大草皮,曾經是閃耀粼粼波光的河流呢~. 草地上色彩繽紛的甜甜圈與糖果 ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#68.玩生活l台北士林美崙公園(科學公園)近科教館兒童新樂園

台北市公園地圖站,2020年4月19日— 也滿適合帶小朋友來這邊野餐~旁邊也有全家,一些小吃店~買東西也方便! 以後來科教館之類的也可以順路帶小朋友來公園跑跑嚕 ... 於 taipeipark.idatatw.com -

#69.教育學習補習資源網- 美崙公園的評價費用和推薦,FACEBOOK

TW、INSTAGRAM、YOUTUBE和科教館GO好玩這樣回答,找美崙公園在在FACEBOOK、EDU. ... 落羽松廊道」!2.2公頃「台北最新後花園」這時開,可賞夕陽、草地野餐| 食尚玩家. 於 edu.mediatagtw.com -

#70.美崙公園- 公園走透透.臺北新花漾_公園情報

美崙公園 位於士林區基河路與美崙街交會處,連接士林、天母、北投等地區的大片綠地空間於民國83年闢建完成,面積約6公頃。該園地形平坦,略呈梯形, ... 於 parks.taipei -

#71.美崙公園 - Juna einsiedeln

不妨挑個風和日麗的好日子,安排士林親子一日遊,在偌大的草原上悠閒野餐,看著孩子在太空艙滑梯內穿梭,度過一個愜意的午後吧! See full list on ... 於 juna-einsiedeln.ch -

#72.美崙公園,大家都在找解答 訂房優惠報報

美崙公園 ,大家都在找解答第1頁。士林天文館、士林科教館、美崙科學公園、兒童新樂園這四處地點都在同一片區域。有各式展覽可逛、兒童玩耍、成人健體,餐飲服... 於 twagoda.com -

#73.2013.01.19 美崙公園野餐 - Flickr

About Jobs Blog Developers Guidelines Help Help forum Privacy Terms Cookies · English · Back to albums list. 2013.01.19 美崙公園野餐. Show more. 於 www.flickr.com -

#74.美崙科學公園(整修中)-全台最完整特色公園30+特輯 - 親子天下

鄰近天文館的科學主題公園,是座具有多年歷史的公園, 分為「水、波、數理、兒童科學遊戲城」4大主題設備,孩子在遊戲中玩科學,四周綠樹草地適合野餐。 於 m.parenting.com.tw -

#75.Rainy - 私。生活- 痞客邦

【台北.士林】美崙公園/市立天文科學館 ... 買好午餐便帶著兩姐弟到公園野餐囉. 003-美崙公園 ... 或許是鄰近科學館美崙公園有部分設施是其它公園没有的. 於 rainy627.pixnet.net -

#76.台北的遊樂園

台北野餐景點大全集. ... 樂中心,是每個人小時候都一定會去的地方,位於士林捷運站附近,週圍景點有天文館、科學教育館、美崙公園以及河濱公園,鄰近 ... 於 incontri4i.it -

#77.美侖公園

花蓮縣原住民族野菜學校於花蓮市美侖山公園,場館內展出阿美族野菜保種 ... 美崙生態豐富健行漫步親子遊從尚志路進入美崙山公園,可見入口有路障木 ... 於 fahrschulelorenz.ch -

#78.【士林特色公園】美崙公園共融遊戲場~宇宙探索 ... - 小Yo之家

台北士林特色公園美崙公園共融遊戲場改建開放!太空基地溜滑梯、火箭彈跳床、大擺盪、太空信號攀繩、旋轉盤等7大主題遊具豐富孩子宇宙領域想像空間, ... 於 yoyoman822.pixnet.net -

#79.【台北景點】 士林美崙公園★科學公園★ 四大主題公園/水 ...

【台北景點】 士林美崙公園☆科學公園☆ 四大主題公園/水主題/波主題/數理主題/兒童科學城/野餐休憩Ψ親子旅遊景點. 1976. 於 cherryinlove.pixnet.net -

#80.美崙公園 - Amini

不妨挑個風和日麗的好日子,安排士林親子一日遊,在偌大的草原上悠閒野餐,看著孩子在太空艙滑梯內穿梭,度過一個愜意的午後吧! See full list on ... 於 amini.com.pl -

#81.【美崙公園】士林親子景點推薦.特色溜滑梯

台北景點推薦【美崙公園】士林親子溜滑梯和科學玩具. ... 總結:這裡的科學玩具是一般公園都沒有的,加上還有大草原,很適合假日來野餐踏,推薦給大家 ... 於 taiwantour.info -

#82.「Play for All」公園好好玩~台北市精選特色公園及共融式遊戲 ...

有著廣闊大草皮與樹蔭,緊鄰台北天文館的美崙科學公園。遊具和一般公園不同,蘊含著各種科學原理: 包含水主題、波主題、數理主題、兒童科學遊戲城,讓孩子們在快樂玩耍 ... 於 ycswf.org.tw -

#83.台北特色公園》美崙公園全新宇宙探索遊戲場~擺盪繩、火箭跳床

【美崙公園】位在台北市士林區,是【兒童新樂園】、【天文館】、【科教館】旁佔地七公頃的無料公園,公園裡有溜滑梯、翹翹板、攀爬設施… 於 twobunny.tw -

#84.士林人也有「落羽松廊道」!2.2公頃「台北最新後花園」這時開

... 與美崙公園,而占地約2.2公頃的「雙溪濕地公園」目前正在興建中, ... 落羽松廊道」!2.2公頃「台北最新後花園」這時開,可賞夕陽、草地野餐. 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#85.老故事連載| 第六集【美崙公園】@財團法人導航基金會

第六集【美崙公園】. 現在天文館、科教館旁邊的美崙公園很大,常常有居民會在那邊活動、運動,假日也能常常看見家庭來野餐、帶寵物來玩耍,已經是個很 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#86.[士林美崙公園]台北特色公園-天文館、科教館旁有超大草地還 ...

鄰近天文館、科教館、兒童新樂園的美崙公園,是參觀完天文館、科教館或 ... 建議可以帶個野餐墊,準備一些喜歡的餐點,和親愛的家人在此渡過開心的 ... 於 mina2280.pixnet.net -

#87.新北市兒童樂園 - Fcviktorka

... 日開幕,座落在承德路上,與天文館、科教館及美崙公園比鄰,每日營運從上午9時 ... 日至5日起將在新北大都會公園舉行大型兒童主題樂園暨野餐會,活動內容包括燦爛 ... 於 fcviktorka.cz -

#88.台北新景點》士林天文館宇宙探險列車,聯邦星艦宇宙號艦橋

可以看見外太空的美,欣賞到星球浩瀚, ... 公園內有寬敞的草地,很適合親子野餐, ... 台北天文館>美崙公園>新兒童樂園>士林夜市. 於 bunnyann.com -

#89.出發宇宙探險!士林太空公園爽玩無重力擺盪繩還有萌公仔 ...

『美崙公園』士林景點,位在天文館、科教館、新兒童樂園旁,來這3館玩 ... 之前朋友假日還會帶小孩來『美崙公園』野餐,草地上也有好幾個彩色的行星。 於 travel.ettoday.net -

#90.上美崙

美崙公園 遊戲場遊具設施包含「太空基地滑梯組」、「火箭彈跳 ... 遊,在偌大的草原上悠閒野餐,看著孩子在太空艙滑梯內穿梭,度過一個愜意的午後吧! 於 anrevika.lt -

#91.美崙公園停車 - Informareinsicurezza

美崙公園 遊戲場遊具設施包含「太空基地滑梯組」、「火箭彈跳床」、「太空信號站繩網組」及「引力旋轉盤」等5組遊具,有別以往制式、無趣味性的組合遊具, ... 於 informareinsicurezza.it -

#92.美崙公園· 111台灣台北市士林區美崙街152巷號

Jing Weng Hsue, 5, 適合野餐的公園有大樹有草地有兒童設施廁所乾淨唯獨沒有尿布檯有點可惜! 旁邊鄰近兒童新樂園及科博館(有雨天備案). 於 datagovtw.com -

#93.台北市士林科學教育館 - Varvarovka08

台北野餐景點大全集. ... 士林區新兒童樂園、天文科學教育館、科學教育館及美崙公園彼此相鄰,但過去卻被車道切割成不同區域,北市府去年將車道改為 ... 於 varvarovka08.ru -

#94.新竹市野餐地點

親子公園磨石子溜滑梯戶外野餐加美食懶人包】 最近青草湖的明湖公園開始 ... 每日19:00-21:00與大家見面,歡迎來一睹風采,展演地點位於美崙公園。 於 nieuwservaas.nl -

#95.野餐新食尚! 全台熱門「野餐地點」大搜查 - 台東民宿

台北野餐景點-大湖公園. 大湖公園。 圖/Pixabay. 位在台北市內湖區的大湖公園是小編最愛的野餐聖地,這裡的景色真的是 ... 花蓮野餐景點-美崙山公園. 於 taidong.minsu918.com.tw -

#96.美崙公園地圖、台北溜滑梯、沙坑公園在PTT/mobile01評價與 ...

台北士林特色公園美崙公園共融遊戲場改建開放!太空基地溜滑梯、火箭彈跳床、大擺盪、太空信號攀繩、旋轉盤等7大主題遊具豐富孩子宇宙領域想像空間, ... 於 train.reviewiki.com -

#97.2017.8-2018.7藍鵲班- 11/1美崙公園野餐@ 心愛幼兒園相簿

2017.8-2018.7藍鵲班 · 上一張 下一張. 11/1美崙公園野餐. 11/1美崙公園野餐. x0. 於 shinaipreschool.pixnet.net