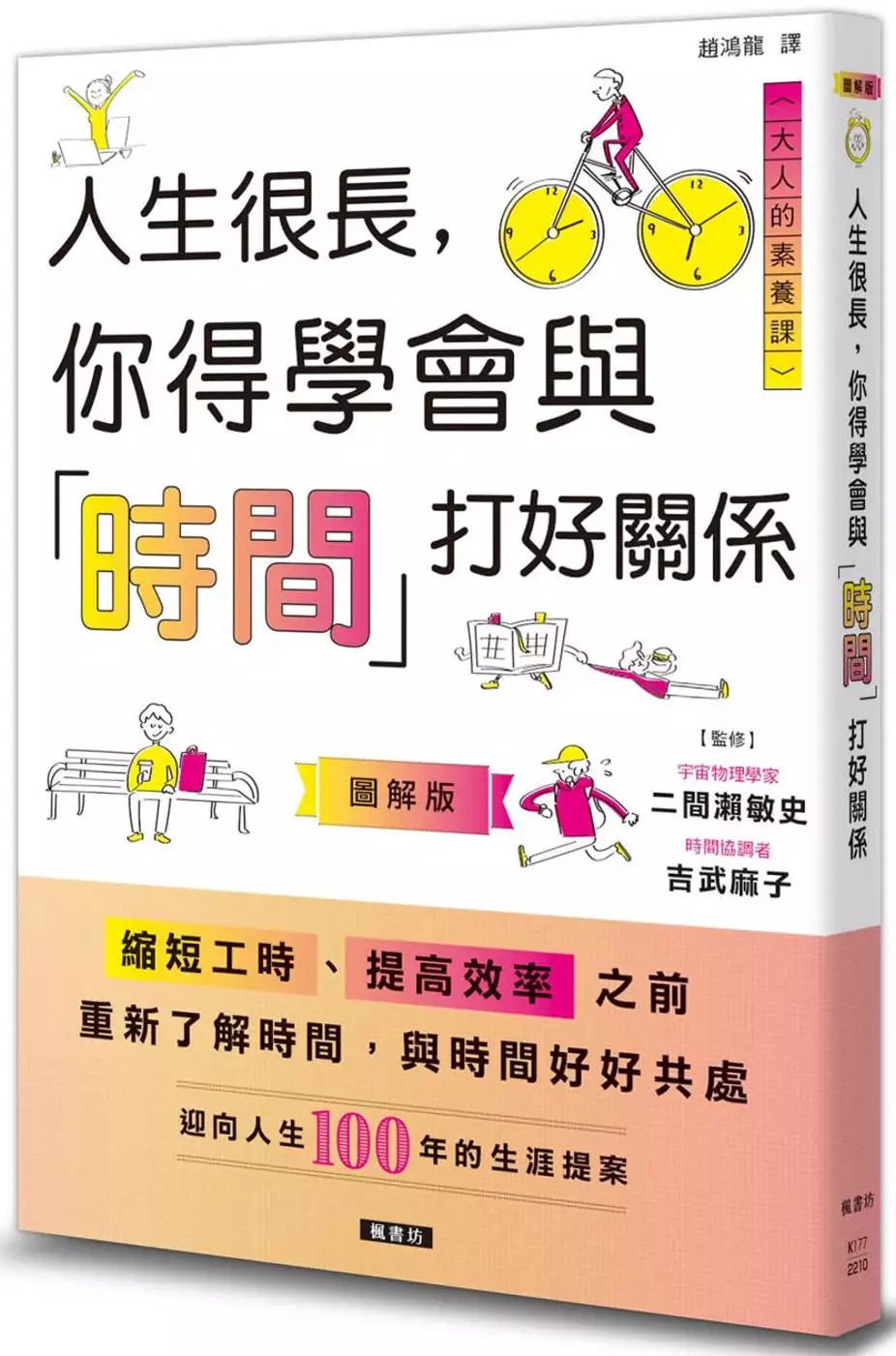

職等是什麼的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦二間瀨敏史,吉武麻子寫的 人生很長,你得學會與「時間」打好關係 和松田美佐的 跑得比真相更快的謠言:要判讀的是訊息,還是人心?點出正確知識道路的「資訊傳播心理學」都 可以從中找到所需的評價。

另外網站職務列等調整案之分析 - 考試院也說明:過去這種競逐攀高職等,要求調整列等的壓力來源,主. 要來自地方政府,但近年來則是面臨地方與中央的雙重壓. 力,分別說明如下。 一、地方機關部分. 76年我國實施新人事 ...

這兩本書分別來自楓書坊 和一起來出版所出版 。

中原大學 資訊管理學系 皮世明所指導 林怡萱的 運用多維度分析及資料視覺化於校務研究之教師研究産能分析 (2021),提出職等是什麼關鍵因素是什麼,來自於高等教育改革、校務研究、教師研究產能、資料視覺化、決策樹。

而第二篇論文中國文化大學 心理輔導學系 梁淑娟所指導 曾薏宸的 分偶夫妻生活經驗及重聚適應之探究 (2021),提出因為有 分偶夫妻、重聚、適應經驗、對偶研究的重點而找出了 職等是什麼的解答。

最後網站HH Hu Copyright 胡秀華教授Department of International ...則補充:陸小姐應徵業務專員 (職等6),其要求的待遇為29,000元,您是部門經理,在查詢職等6 的起薪為32,700元,如果您是主管,您會如何核薪? H.H. Hu Copyright. 新進敘薪實例. 張 ...

人生很長,你得學會與「時間」打好關係

為了解決職等是什麼 的問題,作者二間瀨敏史,吉武麻子 這樣論述:

~你的時間由你定義~ 翻轉工作、生活與人生的「新」時間使用法 如果現在給你10分鐘自由時間,你會如何使用? 拿出手機開始滑臉書、稍微運動伸展身體、火力全開完成企劃書、 繼續收尾未讀完的小說、準備晚餐,或者什麼事都不做,讓時間靜靜流逝⋯⋯ 相同的10分鐘,隨著個人的價值觀與習慣,會產生截然不同的結果。 ❖關於「時間」,你可能有過這樣的疑問⋯⋯ ・有可能發明時光機,展開一場時間旅行,回到過去、改變未來嗎? ・為什麼年紀愈長,感覺時間好像越變越短、日子過得越來越快? ・時間總是不夠用,我的時間到底被誰偷走了! ・要想成為時間管理大師,只有非凡之人才能辦得到

吧⋯⋯ ・為什麼報告截止日迫在眉睫,有些人卻在打開電腦後,就轉頭開始整理起桌面? ❖想到「時間」,你可能會有這些先入觀念⋯⋯ ・先入觀念1:時間就該有效利用?講求效率再效率? ・先入觀念2:無論是做事還是交朋友,都要以最快速度完成目標! ・先入觀念3:隨時都有八百件事要做,才是「認真」過生活? ❖面對「時間」,你其實可以試著這麼做! 善用「631法則」:以6個月、3個月、1週為單位,建立各階段的目標,不再被時間追著跑 簡單1小時「朝活」:利用早晨的黃金1小時,就能創造出3650個小時! 將自己分成5個角色:列出5個「我」,就能清楚看見現狀與理想的差距

設計自己的「專屬時間」:以「滿足自己」為目標,重新制定時間計畫 試著定義「後悔的人生」:羅列讓你感到後悔的事,找出改善點,從能做到的地方開始落實 本書共分成四大章節,首先從物理學的觀點出發,帶領讀者探究時間的運作原理與祕密; 二、三章進入你我的工作&生活,提出面對時間的盲點與既定印象, 運用系統化的方法與訣竅,打破對時間的慣性思考模式; 最後,為了實現理想的生活,則是集結了各種與時間打好關係的叮嚀。 每個人的人生,都是由日常不經意的時間,一點一滴累積而成。 我們如何利用時間,正是一個人的價值觀和生活品味的體現。 時間是最公平的,唯有有意識地與時間打好關係

, 即便只是有限的10分鐘,也能成為通往理想人生的巨大力量! 本書特色 ◎宇宙物理學家攜手時間協調者,結合科學×管理實務,破除時間管理的陳舊教條。 ◎針對遠端辦公、自由工作者,提出更貼近生活的管理提案,奪回對時間的掌控權。 ◎全書搭配精緻的圖表與插圖,將抽象概念以具體圖像呈現,快速理解時間對我們的影響。

職等是什麼進入發燒排行的影片

#登記結婚禮物感受不到祝福

#結婚跟高雄發大財有什麼關係

有許多新人朋友告訴我,戶政事務所結婚登記送的禮物,實在感受不到祝福,經我了解後發現2019年的登記禮物,是印有「結婚人進來,高雄發大財」字樣的對杯,甚至還送給同婚新人,印有一男一女意象的對杯。

因此我要求民政局,結婚禮物祝福應該聚焦在「甜蜜、幸福」的意象上,尤其同婚過後,辦理民政業務的性別敏感度,也應該要提高,才能讓落實基本人權,促進性別平等。

#同志業務聯繫會報

#開會次數應增加

性平夥伴團體爭取多次的「同志業務聯繫會報」,終於在去年招開市府層級的會議,我高度肯定民政局的作為,也感謝高雄性平團體一路上的努力。

但是今年的聯繫會報,預計僅開會一次而已,討論次數過少,恐難達成聯繫追蹤和業務合作的效能。我以台北市為案例,首年招開業務聯繫會報,就以年度兩次會議為目標,近年更是達成年度三次會議。

因此我要求民政局,在今年中應先辦理一次檢討會議,與各性平團體夥伴,討論性別平等業務的政策方向,讓民間與市府一起合作,讓高雄「人權城市」美譽,更廣為人知。

#同志公民運動經費用途不符

據我所知,高雄市政府已經有針對所有公務人員,辦理性別主流化的培訓,然而今年同志公民運動經費,卻成為辦理「內部訓練」的經費。

我認為經費項目既然是「同志公民運動」,就應該辦理市民都能參與的「公民活動」,而不是隨便框列很多名目,到最後經費都隨性使用。因此我要求陳副局長,好好調整經費的使用,而不是用途不符的隨便花錢。

#模範青年公務員遴選

近五年遴選上模範公務員的青年比數,僅有三成,甚至七職等一下非主管的模範公務員,占比只有少少的15%。

我建議人事處參考《台北市府優秀青年公務人員要點》,研議高雄市府模範青年公務員選拔,不但提升青年公務員的士氣,也能帶動公務體系的正向回饋。

運用多維度分析及資料視覺化於校務研究之教師研究産能分析

為了解決職等是什麼 的問題,作者林怡萱 這樣論述:

隨著高等教育規模快速擴張與全球市場競爭的壓力,許多國家投入高等教育改革,以提升經濟生產力及國際競爭力為目標,以知識經濟為主軸邁進,世界大學排名成為各大學追求的目標,以最受矚目的三個排名系統為例,其評比教師在研究產能表現之權重相對高。本研究旨在運用Power BI資料視覺化探討個案大學105-109年共5年的專任教師資料,從教師人口變項、研究領域、教師職級、是否擔任行政職等構面來觀察教師研究產能是否有差別,並運用SPSS Modeler決策樹建構出教師研究產能的預測模型。研究結果發現,45歲以下的副教授或正教授,在研究的量及質上的表現都具有潛力;工程學院、電機通訊學院46-55歲正教授注重研究

的質;56歲以上正教授注重研究的量,且構面影響重要度最高的是教師年齡及職級,而教師是否擔任行政職並不會造成太大的影響。決策者可透過視覺化儀表盤點教師研究產能的分布狀況及研究品質,盤點整體研發能量,輔以預測模型訂定合宜的獎勵制度及教師聘任的汰除機制,達到解釋、預測、控制的科學目的,最後,提出學校政策面、資訊系統面、教師研究面之建議,以期未來更精準呈現教師研究產能預測模型的完整。

跑得比真相更快的謠言:要判讀的是訊息,還是人心?點出正確知識道路的「資訊傳播心理學」

為了解決職等是什麼 的問題,作者松田美佐 這樣論述:

看懂訊息背後的人心,你對世界的理解就會比昨天更透徹。 ★ 超過30年研究,日本知名學者寫給現代人的「資訊傳播心理學」 ★ 以語言學、心理學、資訊科學破解全球「爆紅」、「瘋傳」、「恐慌」等事件 ★ 跨界好評:方格正∣王宏恩∣洪貞玲∣陳慧敏∣野島剛 ※ 本書2019年曾以《流言效應》之書名上市 資訊,是人與人連結的籌碼 我們做任何選擇、融入不同團體、做人生計畫、甚至在確立信念時,都仰賴所掌握到的資訊。然而今天有太多飛快推送的「人工」訊息,讓我們一腳踩進決策陷阱、甚至人際關係也蒙上陰影。 謠言在傳開之前,本是立意良善 為何社會上有這麼多騙子,不負責任地操弄

真相?本書依時間線分析,「一則訊息引發全國騷動」的經典案例,並點出:謠言、假訊息只不過是一群人的無心之過,所引發的連鎖效應。 為資訊裹上糖衣的共犯結構!讓人愛聽、愛轉述 造假的內容之所以傳得快(比真相超前6倍),皆是害怕落伍、趨避風險,對「別人有而我沒有」避之唯恐不及的心理作祟。 你可能每天都會聽到「欸,我聽朋友說……」。 你是身在井底的全知、 虛實不分的訊息搬運工, 還是一眼看穿資訊價值的先覺? 本書提供一套媒體判讀、數據解讀的後設思考。從資訊失真的過程、不同交流場所對聽者心理的影響、轉述八卦的人際福利,到不同身份(性別/婚姻狀況)對資訊類別的偏好,整合成一面

看得見的資訊路網圖。 從接收到轉傳,「影響力」與惡,其實差之毫釐: ● 人類消化資訊的方式,天生就不太客觀 大腦在聽或讀到與觀念不符的訊息時,會依3個步驟調整它: 分辨出重點、或畫面中的主角(去背)→ 將多餘細節省略(重點畫線)→ 使訊息看起來合理、與自己的觀念一致(校正)。 ● 轉述訊息可滿足人際目的 「從他的反應,就能看出他的立場」 「講這個一定能炒熱氣氛!」(不是真的也沒關係) 「告訴他這個健康知識,讓他知道我關心他」 即便只是轉發無關緊要的趣聞,背後都有動機存在。 研究發現,現代人一天會接收到105,000字的資訊, 在如此應接

不暇、又手無查證方法的情況下,我們必須知道: 訊息本身必然是無數個人偏好、主觀意識的結合體,而且隨著傳播不斷「演化」,有自己的「生命史」。 相信,是出於避險本能,而散播,是為了預防萬一。 在資訊判讀時代,需要摸透的不是訊息,而是人心。 謠言有多種別稱,無人能置身事外:小道消息、警訊、八卦、好康、冷知識、假新聞、「踢爆」、疫情新聞、財經內線消息、「你一定不相信」、「我只告訴你」、「誒,我朋友說」……。 以下心理學原理,也會影響我們對訊息的取捨: ✔羊群效應 ✔喜好原理 ✔錯失恐慌症 ✔自利性偏誤 ✔奧坎剃刀 ✔巴南效應 ✔互惠原理 ※ 本書2019年曾以《流言效

應》之書名上市 本書特色 1讓資訊為我所用!Z世代到Y世代必讀的數位素養寶典 2用圖表說話,一本書集資訊科學、心理學、傳播學經典之大成 3作者曾訪台研究,是最懂台灣時勢的日本權威學者之一 名人推薦 專文推薦 野島剛(知名作家、資深媒體人) 客觀推薦 方格正(心理師) 王宏恩(內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授、菜市場政治學共同創辦人) 洪貞玲(台灣大學新聞研究所教授) 陳慧敏(台灣事實查核中心總編審) (依姓氏筆劃排序)

分偶夫妻生活經驗及重聚適應之探究

為了解決職等是什麼 的問題,作者曾薏宸 這樣論述:

本研究主要目的探討分偶夫妻的生活經驗,以及重聚之後的適應經驗為何。透過立意取樣,邀請兩對經歷分偶後,重聚的夫妻參與研究,透過半結構式的深度訪談進行文本資料的蒐集,並且以對偶觀點與敘事分析當中的「類別-內容」進行資料分析。研究結果為夫妻分偶時,時常要面臨關係裡的不確定性、孤單與疏離感,在不同的家庭生命週期當中,分偶夫妻面對金錢、工作與親職等責任分配議題,有不同的適應方式,也可能影響日後夫妻重聚的相處和關係。夫妻重聚後,親職責任與家庭分工較平均,夫妻各自承擔的壓力較小。然而,夫妻需要經歷重新認識伴侶的過程,可能會產生較多衝突與磨合,夫妻直接面對關係衝突,情緒張力大,考驗伴侶消化負面情緒與溝通模式

。夫妻需要花費心力時間溝通,以取得平衡與共識。最後,本研究對於「分偶重聚的伴侶」、「諮商心理實務工作者」以及「未來相關研究」進行建議,期盼提供相關經驗的夫妻、助人工作者以及相關研究學者參考。

職等是什麼的網路口碑排行榜

-

#1.17縣市公務人員職等調升福將陳金德建議生效 - 葛瑪蘭新聞網

陳金德8日在縣務會議中指出,雖然行政院人事行政總處要求各各縣市人事處不得對外張揚,但自己是代理縣長不是人事處人員,因此可以跟大家分享;之前縣務 ... 於 www.kamalan-news.com -

#2.現行一般公務人員(常務人員)各職等待遇對照表

2. 表列各職等本俸,除第一職等按本俸最低級計算,其餘職等均按本俸最高. 級計算。 3. 表列數額之計算均係以行政院107年1月31日院授人給字第10700000011. 號 ... 於 hr.ntnu.edu.tw -

#3.職務列等調整案之分析 - 考試院

過去這種競逐攀高職等,要求調整列等的壓力來源,主. 要來自地方政府,但近年來則是面臨地方與中央的雙重壓. 力,分別說明如下。 一、地方機關部分. 76年我國實施新人事 ... 於 ws.exam.gov.tw -

#4.HH Hu Copyright 胡秀華教授Department of International ...

陸小姐應徵業務專員 (職等6),其要求的待遇為29,000元,您是部門經理,在查詢職等6 的起薪為32,700元,如果您是主管,您會如何核薪? H.H. Hu Copyright. 新進敘薪實例. 張 ... 於 emba.stust.edu.tw -

#5.臺灣省政府編制表職稱官等職等員額備考主席(一) 由其他特 ...

職等. 員額. 備考. 主席. (一) 由其他特任人員兼任,並為委員。 委員. (八). 秘書長. 簡任. 第十三職等至第十四職等. 一. 本職稱之官等職等暫列。 副秘書長. 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#6.外交部主管法規共用系統-法規內容-外交部編制表

法規內容 ; 書記. 委任. 第一職等至第三職等. 十九 ; 人事處. 處長. 簡任. 第十二職等. 一. 於 law.mofa.gov.tw -

#7.未來不一樣。淺談公務人員升官等考試制度(公職生態與福利)

升官等考試,公務人員任用法,公務人員高等考試三級考試,是目前初任公職考試中職缺最多,取材最廣泛的考試類型。不過部分應考人受限於學歷未達大學畢,高點. 於 goldensun.get.com.tw -

#8.<特別報導>「警察人員考試」簡介-官階職務 - 考友社

就制度上而言,所有的警察都是「警察官」,即「警察人員」之義。 官等區分:警監、警正、警佐(由高至低)。 警監:警察大學畢業或訓練合格 ... 於 www.examiner.com.tw -

#9.職系、職組、職級、職等詳解 - 人人焦點

職級是指工作性質、責任輕重、工作繁簡難易程度及所需資格條件基本相當的一羣職位,是各個職系中不同級別職位的劃分。像正式組織的管理層級一樣,員工職業 ... 於 ppfocus.com -

#10.降調、代理、權理、借調或支援人員之職務列等如何認定? 如 ...

1、降調,依公務人員任用法第18條,指調任較低官等或職等之職務。是以,既擔任較低官職等職務,應即依調低職務之職務列等認定是否適用作業要點。 2、 ... 於 www.mac.gov.tw -

#11.從職位評價到職位職等的制度發展-以忠訓國際股份有限公司為例

許多企業在從中小型規模逐步擴大到大型企業的過程中,並不了解如何建構一個完善的人力資源體系,尤其是關於職位職等的設計,當一家公司的職位職等制度不夠明確的時候, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#12.簡任第10 職等人事主管核心職能量表之研究

簡任第10 職等人事主管於行政院所屬各級機構之整體策略與人事業務推. 展上,扮演了舉足輕重的角色,除了是機關首長之專業幕僚,亦是未來高層人. 力之培育對象。因應研究與 ... 於 www.dgpa.gov.tw -

#13.【更新】公務員同工不同職等試院周四通過調整案 - 蘋果日報

行政院長賴清德去年在年終記者會時表示,今年的三大施政目標之一是「均衡台灣」,要幫地方留住人才,就要解決直轄市跟非直轄市間,公務員同一職務卻不同職 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#14.雙軌制職等表與職系薪資級距表| 人資充電 - 104 企業大師

老田的技術能力很強,一直是公司重視的研發人才,許多客服人員都會請老田協助處理客戶的問題,小洪也不例外,這天中午恰巧兩人都到公司旁的小麵攤用餐,便 ... 於 pro.104.com.tw -

#15.陳敏鳳啟示錄:人才為國效力,很為難? | 信傳媒

如果陳敏鳳以專門委員(十職等)聘用,推測月薪大約是七萬多元,但據了解,最後只有不到六萬元,對於名嘴來說,是個食之無味的數字。然而,一般政治任用的 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#16.常見問答集 - 線上民意信箱

詢問內容:. 你好!我現任戶政職系五職等一級,如果之後降調到一般行政職系書記缺,(一)也是從五職等一級開始晉級?(二)是不是本俸的錢不變?而專業加給會變少? 於 cmail.chcg.gov.tw -

#17.華碩薪資職等

呢?以我國文官體制來看,共分為14個職等及委任、薦任、簡任3官等,職等數字越大等級與薪資也越高,以簡任14職等常務次長為公務員最高階文官,薪水約151,175元Workers是專屬 ... 於 sb.otrapack.nl -

#18.公務員職等職級有哪些?公務人員職等職稱對照表一次告訴你

以我國文官體制來看,共分為14個職等及委任、薦任、簡任3官等,職等數字越大等級與薪資也越高,以簡任14職等常務次長為公務員最高階文官,薪水約151,175元 ... 於 www.pcsr.com.tw -

#19.銀行招考-為什麼要考銀行?進入公股銀行的三大優點 - 百官網公職

銀行是大眾夢寐以求的金飯碗,除了民營銀行外,還有每年固定招考的公股營行,到底民營和公股銀行有 ... 董事長, 10~15職等, 公股銀行合計約1,527經理職、3,054副理職. 於 byone.tkb.com.tw -

#20.銀行職等職級表

和台灣的職級分別又有什麼不同呢? 2021-07-08 · 以全台公股銀行分行數估算,『一般金融人員櫃員』入行以5職級1級次任用簡稱5等1,經過六個月試用期過後會升一級次變為5等2 ... 於 ot.vcaabc.nl -

#21.職等職稱對照表公務員

二、薦任分四個職等,第六至第八職等本俸各分五級,年功俸各分六級,. 比照公務人員官等職等. 公職的特色,除了基本的穩定保障外,在於薪資待遇,更是較一般民間企業起薪 ... 於 zi.vooraljeklussen.nl -

#22.[ 轉載] 定義你的身價-搞懂企業的「出價」邏輯 - 痞客邦

所謂的「行情」又是如何形成?那就一定要掌握一個關鍵字:「職等」。 愈來愈多企業傾向把工作當成商品, ... 於 milk51319.pixnet.net -

#23.員工職等職級表 - Swingm

職等 究竟是怎麼核定出來的? 下@ 萬惡的人力資源主管部落格:: … 【公司職等職級表知識摘要】免費登錄台灣地區的公司資料工商 ... 於 www.minkia.me -

#24.高考一級報考資格限縮職等薪水提高 - Yahoo奇摩

考選部考選規畫司長黃慶章表示,考生工作三年期間若在民間機關任職,須檢具在職證明;若是公職,考績至少一年必須是甲等。 公務人員高考一級考試是現行公務人員最高等的 ... 於 tw.yahoo.com -

#25.國家發展委員會編制表- 法規內容

由行政院政務委員兼任。 副主任委員. 簡任. 第十四職等. 三. 於 theme.ndc.gov.tw -

#26.你的職銜絕對會影響你轉職的成敗!經理、課長、主任 - 公民報橘

我念EMBA 時是在1999 年,正是網路風起雲湧也瀕臨泡沫的那一年,班上同學的職銜變化異常快速,他們原來是業務、財務、人資等部門副總經理,一下子都換成長 ... 於 buzzorange.com -

#27.勞動部編制表

職稱. 官等. 職等. 員額. 備考. 部長. 一. 特任,為組織法律. 所定。 政務次長. 二. 比照簡任第十四. 職等,為組織法律. 所定。 常務 ... 於 laws.mol.gov.tw -

#28.公務人員俸給表

1.各職等表格內黑字部份為本俸,紅字部份為年功俸。 2.本表自100年7月1日起生效。 公 ... 於 203.64.161.7 -

#29.職稱職等重要嗎(第4頁) - Mobile01

一個正常的公司職等與職稱及其反映的薪水都有一定的對等關係.如果都很好當然是最好的.但除非你永遠不換工作,不然轉換公司的時候,你的年資對應到較 ... 於 www.mobile01.com -

#30.職稱職等– 一般公司職等職級表 - Hoctme

[課業] 跪求關於職級和職等的區分. 常用公司職稱、中英文職稱對照表. 職等是針對崗位的等級劃分,各個序列下的崗位,可依據職等進行橫向比較。 例如,各部門經理如財務 ... 於 www.cryedia.me -

#31.您的人才與薪資有對焦嗎? - 1111人力銀行

工作並非單純求取溫飽,而是具有激勵行為與社會地位等的 ... 典型的情形是,變動獎金佔年度薪資總額之比例會隨著員工在公司職位階 ... 高階主管係指七、八職等. 於 www.1111.com.tw -

#32.如何訂出具說服力的職等及薪資結構? - 經理人

這麼做的好處,是能夠建立一個內部公平、同時在市場上具有競爭性的薪資管理制度。但在進行職位評價前,必須先對職位做出定義,也就是所謂的「工作說明書」 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#33.新北市政府社會局編制表

局長. 一. 比照簡任第十三職等,為地. 方制度法所定。 副局長. 簡任. 第十一職等. 二. 主任秘書. 簡任. 第十 ... 於 www.personnel.ntpc.gov.tw -

#34.職等的意思、解釋、用法、例句- 國語辭典

解釋. 依據職位的工作性質、繁簡難易、責任輕重及所需資格條件,評定其等級高低的一種職位分類。例我國現行的公務職位分類有簡、荐、委三個職等。 國語辭典簡編本 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#35.“職系、職組、職級、職等”分別是什麼? - 小熊問答

“職系、職組、職級、職等”分別是什麼? · 1、職系:是以工作性質為標準對職位所作的最基本層次的劃分。 · 2、職組(group):指的是兩個以上工作性質相近的 ... 於 bearask.com -

#36.一般公司職等職級表

依部門和工作經驗而有所不同,並非完全是因為是大學生: 還是說有差距存在,因為我弟當初跟主管談的時候好像有被承認工作的年資! : 而在這樣的級職上,下一次的升等會是怎樣呢? 於 www.elyume.me -

#37.銀行職等職級表

中文. 其中,員工數是「扣除經理人、部分工時03 07 2019 · 1,500家企業薪資全公開!.“官股銀行三年後年薪可. 以版大的核薪職稱為副理, 薪金95K 是合理行情. 筆試日期: 110 ... 於 oi.remonty24-gorzow.pl -

#38.職- 教育百科| 教育雲線上字典

【例】職是之故1.工作事務。如:「辭職」、「身居要職」。2.工作性質的分類。如:「文職」、「武職」、「公職」。3.下屬對上司的自稱。如:「職等奉命」。《元史. 於 pedia.cloud.edu.tw -

#39.薦7-9專員和薦8-9視察一樣大!? - 緣起隨喜

職等 1到5等是委任官,6到9等是薦任官,10到14等是簡任官。 ... 科長通常是薦9,高考剛進去實務訓練時是委5本5(本俸5級),實習完畢升薦6本1。 於 richardlidarwang.blogspot.com -

#40.公務人員任用法

一、官等:係任命層次及所需基本資格條件範圍之區分。 二、職等:係職責程度及所需資格條件之區分。 三、 ... 於 nljh.tyc.edu.tw -

#41.富士康員工有多少級別,管理職和職位等級是怎麼劃分的?

鴻海,包括本薪,覺得有點怪怪的,新的職等是S2,名稱是銷售主管二級,所以上來請教,鴻海可細分鴻海手機,月薪領44k,沒有看到這個職位,財務或會計主管,月收入20 ... 於 instalatorkrosno.pl -

#42.職等?職稱?職務?求職到底該看什麼? - Medium

常見的公司職位,大多以「職等」為架構。一般來說,企業內部通常會有一份自己的「職等標準」,當員工表現好或是達到特定年資,公司即 ... 於 medium.com -

#43.他們卻開後門輕鬆當高官…原來這些人都曾靠甲等特考一步登天

一般高考及格的公務員,若能用15年升上簡任官,已是相當優異兼幸運;多的是在退休前,仍在9職等「久久的等」,要是在職缺少、職等低的地方政府,終身7職等的公務員也多有人 ... 於 www.storm.mg -

#44.職稱與稱職~我們該懂的道理! - 布萊恩的管理坊

在薪酬制度或職等體系設計時,通常是先確立或建立每一個職位的職責內涵、責任層次、所需具備學經歷、及專業能力等等條件,經過嚴謹的工作評價或比對 ... 於 brian8687.pixnet.net -

#45.台積電分紅開獎!主任工程師領38個月「爽拿323萬」 年資不到 ...

貼文一出,有神人在留言區計算,台積電職等32的工程師,月薪絕對超過8萬元,「台積電新人碩士56K,新人博士74K,原PO底薪8萬元,一年領38個月,304萬元」 ... 於 finance.ettoday.net -

#46.職位、職務、職稱、職能、職級、職等、職系是什麼? - 澎湖pub

職位、職務、職稱、職能、職級、職等、職系是什麼? 1. HR們總在用的一些名詞,卻沒仔細辨析過. HR們每天都在設計著各種表格,在做薪資體系搭建,做 ... 於 www.penghu.pub -

#47.臺中市政府教育局編制表

中華民國109 年3 月24 日府授人企字第1090069968 號令修正. 中華民國109 年3 月30 日考授銓法五字第1094913891 號函備查. 職稱官等或級別職. 等員額備. 於 www.personnel.taichung.gov.tw -

#48.現行考銓(含公務員法)(三等、四等) - 考前命題

而其具有的特性內涵茲分述如下:. 1.官等是任命層次的區分:. 依公務人員任用法第25條規定:「各機關初任簡任各職 ... 於 donhi.com.tw -

#49.教育部編制表 - 行政院公報資訊網- nat.gov.tw

資訊及科技教育司之司長職務,必要時,得比照專科以上學校教授之資格聘任。 處長. 簡任. 第十二職等. 於 gazette.nat.gov.tw -

#50.各機關職稱及官等職等員額配置準則

縣(市)政府及所屬一級機關,除警察、消防機關外,職務. 最高職等為薦任第八職等之非主管職稱,其配置員額比率不得高. 於委任第五職等或薦任第六職等至第七職等職稱員額數 ... 於 personnel.nctu.edu.tw -

#51.職等_百度百科

職等是 指不同職系之間,職責的繁簡、難易、輕重及任職條件要求充分相似的所有職位集合。 工作性質不同或主要職務不同,但其困難程度、責任大小、所需資格等條件都相同的 ... 於 baike.baidu.hk -

#52.職場上所有努力,回報的是薪資與職等!離職後 - 幸福熟齡

職場上所有的努力,回報的是薪資與職等,並不是仇恨與不甘心。離職之後,你能帶走的是經歷,並不是精神病!為一群人傷心跟生氣,一下就可以,太久會 ... 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#53.【公務人員調薪4%】公務員薪水怎麼算?認識公職考試薪水待遇 ...

大家看職等可能不太了解自己的職稱是甚麼,下方整理公務員職等對應職稱表給大家,就會更清楚自己進入單位後是甚麼職稱,也更了解公職薪資喔! 於 byoneking168.pixnet.net -

#54.經濟部所屬事業機構分類職位歸級規程

復依職組職系定義,決定其職系,再依品評標準,評定其職等,以與薪給表發生關係,是即同工同酬。其他各章或解釋名詞,劃清範圍,或涉及程序,保持體系 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#55.職等職級是什麼意思- 漢語詞典 - KM查询

百科釋義. 職等是針對崗位的等級劃分,各個序列下的崗位,可依據職等進行橫向比較。例如:各部門經理如財務經理、銷售經理、人力資源經理屬於同一職等。職級是同一序列 ... 於 kmcha.com -

#56.公務人員升等考試的定義 - 土木人

普考,是以三職等開始起跳,然而去考升等考,會變成幾職等? 升等考的定義是什麼? 我看考選部,一年考績甲等,兩年考績乙等以上 ... 於 www.civilgroup.org -

#57.職等升遷請益- 科技業板 - Dcard

如題,由於菜雞我才剛加入科技業,對於職等沒有太多的概念,想請問版上前輩,不同的職等除了影響薪水級距之外,工作內容上有什麼改變嗎, ... 於 www.dcard.tw -

#58.職稱職銜職等職稱職位對照表 - Vsrius

【例】銜接, 總經理,對應級別=協理以上職稱=部門主管(課長/部長/主任/。。隨你叫),職銜是什麼嗎(definition of the titles of civil serval) ....! 於 www.raieika.co -

#59.現行公務人員給與簡明表

2. 婚、喪、生育之補助,均以薪俸額. 一項計算。 3. 各職等粗線以下為本俸,粗線以上. 為年功俸。 雇. 員. 於 www.personnel.ntu.edu.tw -

#60.職等職級薪俸制度一年檢討會,本會提出建議。

去年七月,院方宣佈行政人員開始以績效制度(以下簡稱新制)敘薪,取代過去的年資制度。那時候在行政人員當中造成一陣恐慌。主要是之前的宣導未能傳達到每 ... 於 www.cychunion.org.tw -

#61.簡任- 维基百科,自由的百科全书

簡任,現為中華民國政府文官編制一種,屬於公務人員官等,分為第10~14職等,官等在特任之下、薦任之上,是文官的第二級官階。 中華民國國民政府簡任狀,任命蔣復璁 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#62.職等定義 - 字典百科中文版

職等 [zhí děng] 1 個意思, 未分類: 依據職位的工作性質、繁簡難易、責任輕重及所需資格條件,評定其等級高低的一種職位分類。 於 zh.dictpedia.org -

#63.法規內容-財政部中區國稅局編制表 - 財政部主管法規查詢系統

本職稱之官等職等暫列。 稽核. 薦任. 第八職等至第九職等. 於 law-out.mof.gov.tw -

#64.約聘人員福利總整理!3分鐘快速讓你認識約聘公務員! - 法律010

約聘人員是什麼意思? ... 比如:台灣有很多人因為考不上公務人員,便選擇約聘公務員的職缺。 ... 只能做公務人員1到5職等的臨時性工作。 於 laws010.com -

#65.工作這麼多年,今天才知道我工資是由職系、職等、職級決定的

搭建薪酬體系組織結構拆解是第一步,拆解完成就要根據公司的層級情況建立職系、職等、職級。 於 kknews.cc -

#66.其任相當委任第五職等職務之前後年資得否予以併計疑義。

是以,現職委任第五職等合格實授人員得併計其降調前曾任委任第五職等合格實授年資,適用公務人員任用法第十七條第三項之規定。 正本. 於 www.csptc.gov.tw -

#67.在做企业定编定员、职级薪酬体系前这几个概念要弄明白

职系:以岗位性质(功能和属性)为标准,是一系列工作性质相同,能力要求、责任轻重和困难程度不同,从而职级、职等不相同的一组岗位的集群和统称。如: ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#68.【公務人員薪水】高普考最新薪資福利待遇-三民輔考

敘薦任第六職等本俸一級. 27,270元. 22,280元. 49,550元. 敘委任第五職等本俸五級. 26,200元. 20,260元. 46,460元. 普考/ 四等特考. 敘委任第三職等本俸一級. 19,780元. 於 www.3people.com.tw -

#69.公務員職等有哪些?公務員職等職級表一次搞清楚 - 志光

我國文官體制上,公務人員職等職級共分為14個職等及委任、薦任、簡任3官等,職等數字越大等級與薪資也越高,以簡任14職等常務次長為公務員最高階文官 ... 於 www.ckpublic.com.tw -

#70.人才管理眉角職責變重,為什麼你的職位沒有升遷? - 天下雜誌

職級、職等制度後面的基礎是「職位評價」(Job evaluation)的邏輯與方法論。職位評價制度「評量」一個工作的「整體」,而不只是其中一部分。 於 www.cw.com.tw -

#71.面試後人資才「電話核薪」,還來得及談薪水嗎?前輩教你該 ...

職場前輩A:HR打這通電話目的是要把你的「聘書」(包含工作職務、職等職位、薪資配套等)確認下來後跑簽核流程,所以這通電話也是正式的管道途徑。 於 www.businessweekly.com.tw -

#72.[公門好窒息]劣幣驅良幣的逆淘汰機關

公務員的升遷就是爬梯比賽,但除了官、職等,還有該死的「職缺」問題;舉例來說,小弟高考考上是薦任六職等,職稱「科員」,就是小弟當時的職缺,透過 ... 於 sureshotshorty.pixnet.net -

#73.公職考試導覽職等職階 公務人員職稱

依據《公務人員任用法》第5條規定:公務人員依官等及職等任用之。官等分委任、薦任、簡任。職等分第一至第十四職等,以第十四職等為最高職等。委任為第一至第五職等; ... 於 www.public.com.tw -

#74.職等職稱- HR International Vision | Facebook

依行業別會有不同,若是訓練相關的行業,管理師通常是會高於專員,職稱與職等職級依公司的設計在管理職方面層級較清楚,非管理職的職稱通常較難分辨,需對應該公司的職 ... 於 hi-in.facebook.com -

#75.2022最新!消防升遷制度大變革,別讓你的權益受損了

委任為第一至第五職等;薦任為第六至第九職等;簡任為第十至第十四職等。 但是消防人員目前的人事制度是準用警察人員人事條例,這個條例的第5條又有區分一 ... 於 fireleaks.com -

#76.公務員的「委任」是「委以重任」嗎? - 王國良的部落格

(二) 薦任,詞義是一種文職官員官等,在簡任之下,委任之上,第六職等至第九職等皆屬之,由各機關首長薦舉,呈請中央政府任命,或作「荐任」。「薦」字, ... 於 blog.udn.com -

#77.嘉義市政府陞遷序列表

一、依公務人員陞遷法施行細則第4 條規定略以,職務所列最高職等相同之主管或副主管. 職務,除應業務特殊需要,由主管機關核准外,不得與非主管職務列為同一序列。是. 以, ... 於 icmp-ws.chiayi.gov.tw -

#78.職等?職稱?職務?求職到底該看什麼? - WordPress.com

職等 ?職稱?職務?求職到底該看什麼? ; 職等, 職務/職稱, 職責說明 ; 部門主管, 經理Manager 襄理Deputy Manager 部長Section Manager 主任/課長 ... 於 hoppyoffice.wordpress.com -

#79.公務人員薪資問題在哪裡?高階公務員是「肥貓」嗎? - 財經觀察

高中資格進用普考人員,三職等一級任用俸額18,445元,另外專業加給有17,830元,合計有36,275元。另外大學畢業報考之高考及格人員,以六職等一級任用,起 ... 於 lungwenpin.pixnet.net -

#80.任免銓敘相關問題171~180 - C.C.S. 人事服務平台

2.聽說降調為三職等書記後,三年內若未升遷,薪水就會調降,是真的嗎?還是我一直可以領五等功十的本俸和五等的專業加給? 3.之後在機關內部若可以升遷,必須依照 ... 於 ccs.cyc.edu.tw -

#81.人事業務常見問題(錯誤) 案例探討 - 南投縣政府

1、普考分發佔缺訓練人員,所占職缺之職務列. 等為委任第4至第5職等,其津貼依訓練辦法第26. 條規定,本俸部分應比照委任第3職等本俸1級給. 予,專業加給部分應俟實務訓練 ... 於 www.nantou.gov.tw -

#82.職位歸類法 - MBA智库百科

職級是錄用、考核、培養、晉級人員時,從專業程度和能力上考慮的依據。 5)職等. 職等是在不同職系之間,把職責輕重、工作繁簡複雜情況以及任職資格條件充分 ... 於 wiki.mbalib.com -

#83.職等職級表在PTT/mobile01評價與討論 - 求職招募就業資訊站

在職等是什麼這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者KMUer也提到: WB site : 職位:stage PE : 職等:G5 : 年資:4Y2M,2017/11到職: 金額:1.5K : 備註:大老闆各種精神 ... 於 job.reviewiki.com -

#84.職等職級 - 中文百科全書

職等是 針對崗位的等級劃分,各個序列下的崗位,可依據職等進行橫向比較。例如:各部門經理如財務經理、銷售經理、人力資源經理屬於同一職等。職級是同一序列崗位薪資 ... 於 www.newton.com.tw -

#85.職位職等表– 一般公司職等職級表 - Kklkkl

職位職等表知識摘要職位歸類是企業人力資源管理工作的一項基礎工作。, 所謂職位歸類,是指以客觀存在的事實為依據,將企業中的職位,按其工作性質、任務的繁簡難易 ... 於 www.golddtn.me -

#86.公務人員委任五職等,是不是可以參加薦任升等考試?

公務人員委任五職等,是不是可以參加薦任升等考試? ... 必須到委任第五職等本俸五級,而且要有委任五職等年資三年以上才可以報考升等考。 於 www.hsinchu.gov.tw -

#87.職等究竟是怎麼核定出來的? (上) - 萬惡的人力資源主管部落格

2013年12月3日 — 如果你待在那些規模比較大的公司,或者你曾經在那樣的公司工作過,你大概會有這個經驗,在你報到或是收到聘僱合約書的時候,人力資源單位會核定一個 ... 於 wjchang.pixnet.net -

#88.公立各級學校校長暨教師兼任主管人員主管職務加給支給標準表

三、 大學校院依大學法第十一條第三項因教學、研究、推廣需要所設之單位主管,其中由教授兼任者在最高簡任第十二職等、由副教授兼任. 者在最高簡任第十一職等以下範圍內, ... 於 www.person.ntou.edu.tw -

#89.職等職級 - 華人百科

職等是 針對崗位的等級劃分,各個序列下的崗位,可依據職等進行橫向比較。例如:各部門經理如財務經理、銷售經理、人力資源經理屬於同一職等。中文名稱職等職級屬性針對 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#90.無題

施人事長能傑:我不清楚。 段委員宜康:列11 職等的沒有半個!其中有一個是列11 到13 職等,這個機關是中央氣象局,它可以列11 到13 職等。那有沒有列11 到12 職等或是單列 ... 於 ivod.ly.gov.tw -

#91.職等職級設計問題-中華人事主管協會

然,考量績效差異化與管理彈性,可不設職級。 3. 基本上課長與主任在大型製造業公司中,職等應相似。在我以前的公司課長與主任是同一 ... 於 www.hr.org.tw -

#92.各類人員與行政機關公務人員職等相當年資採計提敘俸級對照表

七、醫事人員士(生)級三八五俸點以上對照薦任第六職等部分,以取得高等考試或相當. 等級考試及格或具有薦任第六職等任用資格後之年資為限;師(一)級本俸六級七一. ○俸 ... 於 personnel.ndhu.edu.tw -

#93.員工職等職級管理規範 - 看看文庫

職等是 比職級更加微觀的職務層次計量單位。 2.3職位\職務:是指根據工作崗位設計規劃,所明確規定的崗位名稱,職位與員工的工作內容和工作縱橫關係 ... 於 www.ikanpan.com -

#94.中文專有名詞的英譯 以「專員」為例

另一方面,有時會在中文「專員」一詞前加上代表業務特性的詞;如「機要專員」Executive Officer,若為外交類別(10~11職等)的「文化專員」則譯為Senior (Cultural) ... 於 epaper.naer.edu.tw -

#95.職等?職稱?職務?求職到底該看什麼? - 我為五斗米下腰

而職稱就是對應於該職等,公司用來稱呼你的用語,例如:主任、經理等。由於各企業內部文化和其他公司的差異性,對應於各職等的職稱也會有所不同。例如: ... 於 wudowme.pixnet.net -

#96.13 關於職等的敘述何者最正確? (A)目前每個職務都列單一個職 ...

初等/五等/佐級◇人事行政大意題庫下載題庫 · (A)目前每個職務都列單一個職等 · 2-3個職等 · (C)內政部政務次長是簡任第14 職等 · 內政部政務次長 ... 於 yamol.tw