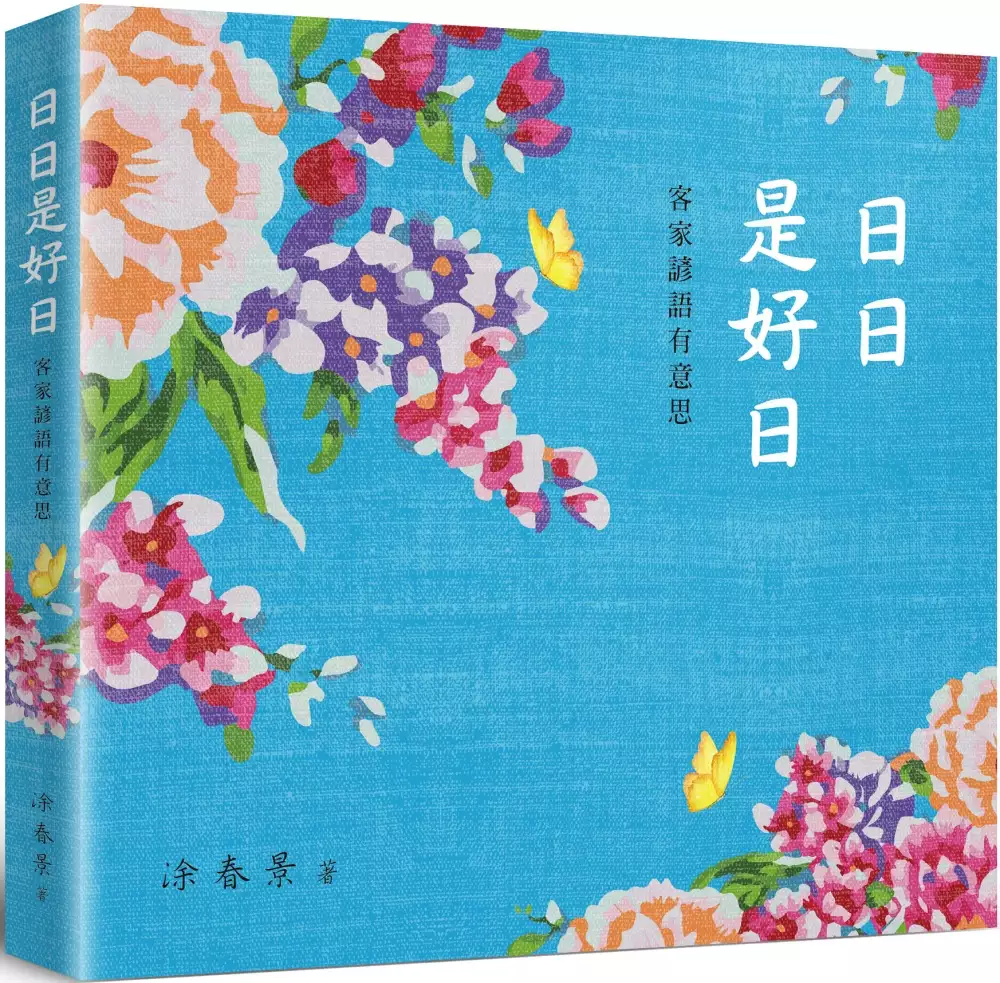

舂米意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦涂春景寫的 日日是好日 和大洞敦史的 遊步台南:12位藝術家的台南慢時光都 可以從中找到所需的評價。

另外網站槽碓是一個漢語辭彙 - 華人百科也說明:槽碓是一個漢語辭彙,意思是利用水力舂米的器具。中文名稱槽碓拼音cáo duì出處《夢粱錄》釋義利用水力舂米的器具。

這兩本書分別來自金大鼎 和皇冠所出版 。

中原大學 室內設計研究所 陳其澎所指導 陳冠丞的 現代性下的灶腳味-臺灣傳統小吃攤場所精神之研究 (2013),提出舂米意思關鍵因素是什麼,來自於場所精神、地方感、現代性、飲食文化、小吃攤。

而第二篇論文國立臺南大學 台灣文化研究所教學碩士班 蔡志展所指導 吳梨華的 從文獻資料解讀清代台灣平埔族的社會文化 (2003),提出因為有 清代、台灣、平埔番、文化的重點而找出了 舂米意思的解答。

最後網站冬舂米的意思_冬舂米的解釋_國語詞典_字典網則補充:國語詞典>> 冬舂米在字典中的解釋冬舂米拼音:dōng chōng mǐ冬舂米詞語分解米國語字典米mǐ 穀類或其他植物的子實去了皮的名稱:小米。大米。稻米。

日日是好日

為了解決舂米意思 的問題,作者涂春景 這樣論述:

日日是好日——客家諺語有意思,是由二十四節氣,按照春、夏、秋、冬的時序安排,説出客家諺語,譬如正月毋種瓜,三、四月難當家,放在一年四季當中的春天,它說明了春天一到種瓜的必要,也顯示了一年之計在於春。這些諺語是農耕生活中體驗出來的智慧,也說明了整個春耕、夏耘、秋收、冬藏的寓意。 又如「看戲看到奸臣死」,這句話深植客家普羅大眾的心中,看到陳世美被行刑,台下的觀眾。掌聲如雷,可見一斑,這是屬於四季通用的諺語。看戲是休閒娛樂,內中有教化的意義,可見諺語無所不包。而「日日是好日,時時是好時」,則提醒了我們,念頭決定ㄧ切,轉念即好。

舂米意思進入發燒排行的影片

本集主題: #國立臺灣史前文化博物館 #卑南文化公園考古現場 #月型石柱

接下來要帶大家去認識文化公園的考古現場,邀請到遺址公園管理中心的 #楊淑玲研究助理,來帶著聽眾朋友一起逛考古現場和月型石柱。

卑南文化公園的發現與搶救:

為卑南遺址留下最早紀錄的是日治初期人類學者鳥居龍藏。鳥居四度來臺進行人類學調查期間,曾為卑南遺址的地表石柱拍攝兩幅照片,時間可能是1896年。鹿野忠雄是第一位將卑南遺址當作考古遺址加以研究的學者。他在1930年發表的文章中敘述,有數不清的板岩石柱豎立於地表上。鹿野採用鄰近卑南族的傳說,推測這裡曾存在一個古代部落,石柱是居屋的殘留。日治五十年期間,學者注意之焦點主要是地表的立石遺構。1945年金關丈夫、國分直一首次對最大立石之周圍進行試掘,始初步發現地下的陶器及住屋遺跡。

二戰以後,陸續前來卑南遺址調查的國內學者不在少數,但都未曾做過發掘。1975年,臺東縣政府將卑南遺址列為地方古蹟,1979年再提升為臺灣地區三級古蹟,只是遺址保護工作並未就此落實。1980年南迴鐵路卑南新站(今臺東站)開工,將地下沉睡數千年的遺構、遺物大量揭露,並造成嚴重破壞,引起輿論及各方的高度關切。臺東縣政府遂委託臺大考古人類學系宋文薰、連照美兩位教授,進行搶救考古。搶救考古工作共進行13梯次,前後長達9年,成果十分豐碩。無論是發掘面積、出土石棺及遺物數量皆是臺灣考古史的空前紀錄。尤其是大量精美玉器重現於世,令人驚艷。卑南遺址為臺灣最具代表的史前遺址之一,已無庸置疑。

遠古的聚落:

由碳十四定年法推算,卑南遺址存在的年代大約是距今5300至2300年前,其中又以距今3500至2300年前最為興盛。古卑南聚落的住屋毗連成列,略成南北軸向,遙指都蘭山。每棟家屋坐西朝東,遠望溪流與海洋。家屋主體為長方形平面,東西長11.5公尺,南北寬5.5公尺。以板岩石板、大漂石為牆基,木材為柱,屋牆、屋頂葺以竹架、茅草。屋前以石板舖成方形前庭,屋後有橢圓形砌石圈,用來儲存食物及大陶罐。聚落中還有零星分佈的高架榖倉,支柱上配有防鼠板。狩獵與農耕是卑南文化人的主要生業。他們在山林間獵野豬,在丘陵、平原捕梅花鹿。種植的穀物有旱稻、小米,以「山田燒墾」方式開闢田地。出土的農耕工具相當多,有墾地伐木的石鋤、石斧,收割的石刀、石鎌,舂榖的石杵等。狩獵的主要工具則有石矛、石鏃等。聚落雖然瀕臨卑南大溪,但村民並不擅長捕魚,魚類只是輔助的食物。

長期定居促使族人發展出各類工藝技術。除了農具、獵具等石器外,陶器是日常生活最普遍的用具之一,主要用來盛水、儲物及烹煮。陶器通常是手製,偶而使用轉盤整修技術,以露天方式燒成,火侯較低。外表以橙色素面為主,少有紋飾。主要器形有罐、缽、小口瓶等容器,以及陶紡輪、陶槌、陶勺、陶匙等工具,也有少許裝飾品如陶珠、陶環,隨葬品如陶偶等。精緻的玉器最能顯現族人審美觀與工藝技術能力。包括玉與似玉材質製成的頭飾、耳飾、頸飾、胸飾、腕飾、臂飾,以及一些非實用性的武器、工具,式樣繁多,風格別具。造形上,以玦形耳飾最富於變化。其中人獸形玦造形可作為代表,已成為史前博物館的館徽。製作工藝上,以小玉玲的細緻與長玉管的中空貫穿技術最令人稱奇。這些玉器多為族人平常的裝飾品,人過世後則當作隨葬品長埋地底。

族人相當重視身後之事,主要葬具是長方形的板岩石板棺。石板棺長軸與地面住屋的軸向相同,略呈南北向,指向都蘭山。死者仰身直軀下葬,腳也指向都蘭山,似乎那裡就是魂歸之所。一具石板棺通常埋葬一位死者,也有重複埋葬情況。多數成年人及少數幼兒入葬時都有隨葬品,包含玉、石質裝飾品,武器、工具、陶紡輪、陶容器等。有些階級地位較高者棺具較大,甚至壘石為槨,隨葬品也質精而量多。死去的親人通常埋葬在屋裡或附近,與生人長相左右。出土的家屋與墓葬上下緊密交疊,為卑南遺址的一大特色。

遺址的價值:

綜合多年來的研究成果,卑南遺址的特殊性可歸納如下:

臺灣考古史上發掘範圍最大之遺址,發掘面積約1萬平方公尺。

臺灣出土文物最多之遺址,總計出土石板棺近1600餘具,陶器、石器等遺物兩餘萬件。

臺灣出土玉器式樣及數量最多之遺址。

臺灣規模最大的史前遺址,重要部分面積約20-30公頃,廣義的遺址面積約80-100公頃。

臺灣考古史上具有最完整聚落型態與資料之遺址。

環太平洋及東南亞地區規模最大的石板棺墓葬群遺址。

行政院文建會自2002年起積極推動臺灣地區世界遺產潛力點之勘查評選工作,卑南遺址列入11處初選地點名單之一,而且是唯一以考古遺址性質列名者。初評結果,卑南遺址與棲蘭山檜木林、太魯閣國家公園、阿里山森林鐵路四者以具有顯著及特殊價值等因素,列入第一類別,也就是最具潛力之點。無論就學術研究、遺產保存、本土教育或知性旅遊觀點,卑南遺址都具有無可替代之價值。

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

現代性下的灶腳味-臺灣傳統小吃攤場所精神之研究

為了解決舂米意思 的問題,作者陳冠丞 這樣論述:

中文摘要 綜觀臺灣飲食文化,會發現是一部臺灣近代史縮影,透過多時期移民的影響,及在全球化、都市化的種種現象浪潮下,其變化更顯加劇,到至今仍然不斷的改變、交融中。於其中,臺灣的「小吃文化」可說是臺灣飲食文化中一項頗具特殊性、歷史性、數量龐大的分支,其和常民生活息息相關,分布於生活中的每個大大小小角落,更曾登上國宴的舞台,其尺度有大有小,形式各異,但通常來說,小吃攤文化,其所交織出的,可說是一幅幅與在地文化所共同演繹出的在地風情畫。 然而現代性帶來飲食文化的變遷,小吃文化成了符號消費下的新產物,都市中的小吃攤成了被資本操弄的鄉土符號,人們都在趕效率,小吃成了一種需要,而不再細嚼慢嚥,

品嚐其背後文化,許多打著懷舊戲碼外表且與當地較無關連性的小吃攤空間,便出現於各大都市與觀光地區,利用壓縮時空、解構地方,成為地區上演迎合觀光人潮的小吃嘉年華,人們也不知自己所吞何物,更甚者,這些符號戲碼,吞噬許多傳統飲食環境,地方失去逐漸原有特色,將人們帶入了失序怪異的飲食環境,視覺刺激成了消費小吃的主要導向,小吃的好吃與否,似乎已不再過於重要,伴之而來的有小吃文化的符號化、去差異性、複製化、同質化……等各種變調。如從相關文獻記錄來看,臺灣各地原有的小吃攤應是有著原色美和人情家鄉味等各種感性和不拘形式的本質,可說是沒有所謂消費性的視覺刺激,並有著濃厚的人情滋味及在地風情。而在現今社會中,如還維

持著舊時風情的小吃攤,更是現今人人嚮往,每到假日必去朝聖觀光的各大地點,可說是,當社會越趨進步,人們卻越趨向早期的傳統風景,也印證了小吃攤著實有其不可抹滅的魅力及種種特質存於其中。 本研究透過場所精神及人文地理學等相關理論,著重人和環境的互動經驗,不做單純探討空間表象或餐飲專業本身之討論,而是更注重於人們透過各種知覺經驗,產生於傳統小吃攤中地方感、認同感及各種獨有特質,記錄探討至今臺灣各地,仍有其舊時風貌的小吃攤,其所具有的場所精神,並藉由分析飲食文學、空間文本等資料,探究出何以構成小吃攤所具有的場所精神之脈絡。以此對在現代性發展下所衍生的小吃攤文化之混沌現象,提出改善之道。當瞭解小吃攤

所具有的傳統文化特質與架構脈絡,望其當較傳統之小吃攤面臨改變的浪潮時,能有所本可循,而不輕易的陷入視覺刺激的符號消費空間中,並希冀其研究可給相關領域設計者、經營者等相關人士產業有關更多在地飲食文化底蘊的知識和感性特質,供其參考或應用。

遊步台南:12位藝術家的台南慢時光

為了解決舂米意思 的問題,作者大洞敦史 這樣論述:

台南,不只是一個目的地而已, 而是一種過日子的方式。 一青妙‧大久保麻梨子‧大竹研‧大洞敦史‧山崎達也‧佐佐木千繪 陳世憲‧葉東泰‧蔡宗昇‧蔡舜任‧謝銘祐‧魏德聖 12位藝術家的口袋美食X 60個特色景點X 100%的人情溫度! 本書內附 藝術家的 台南遊步地圖 慢慢遊樂,緩緩散步, 沒有什麼比這裡更適合浪費時間…… 比台灣人更愛台灣的大洞桑,花了近兩年的時間,與台、日藝術家深入台南的大街小巷,探索這座有故事的城市。 站在鹿耳門溪口,金馬導演魏德聖感到跟台灣歷史的連結;漫步在鴨母寮市場,作家一青妙遇見了小時候的自己;演員大久保麻梨子

在艸祭book inn的陽台,遠眺蒼老的風景;插畫家佐佐木千繪在合成帆布行盛裝滿足的心意;金曲歌王謝銘祐在安平等待南風……這些都是台南的記憶,也是台南的鄉愁。 而透過這些藝術家敏銳的眼光,他也發現台南的表面雖然沉靜,內裡卻很有主張。每家店的主人都很有個性,甚至還帶點固執。管他米其林幾顆星,人人都有自己的美食口袋名單,而且評價絕不退讓。 因為藝術,觸摸到在地生活的溫度;因為人文,看見了歷史文化的傳承。就讓我們跟著十二位藝術家悠然的腳步,一同來找尋屬於你的台南慢時光!

從文獻資料解讀清代台灣平埔族的社會文化

為了解決舂米意思 的問題,作者吳梨華 這樣論述:

從來沒有人能不帶任何色彩的眼光看這世界,一組特定的風俗制度和思考模式塑造了我們對世界的看法人類學家潘乃德(R.Benedict)耕田鑿井自艱辛,緩急何曾叩比鄰;構屋斫輪還結網,百工俱備一人身。輕身趫捷似猿猱,編竹為箍束細腰;等得吹簫尋鳳侶,從今割斷伴妖嬈。誰道番姬巧解釀,自將生米嚼成漿;竹筒為甕床頭掛,客至開筒勸客嘗。種秫秋來翦入場,舉家為計一年糧;餘皆釀酒呼群輩,共罄平原十日觴。土番舌上掉都盧,對酒歡呼打剌酥。聞說金亡避元難,颶風吹到始謀居。番兒大耳是奇觀,少小都將兩耳鑽;截竹塞輪輪漸大,如錢如碗復如盤。老翁似女女如男,男女無分總一般;口角有髭皆拔盡,鬚眉都作婦人顏。竹弓箬矢赴鹿場,射得鹿

來交社商;家家婦子門前盼,飽惟餘瀝是頭腸。(土番竹枝詞 郁永河)本研究謹以人類學家潘乃德(R.Benedict)之名言及清朝台海使槎錄所收錄郁永河所作之『土番竹枝詞』為開場,展開清代台灣平埔番族社會文化之研究的序幕,希望透過台灣文獻叢刊選擇其對清代番俗等有所著墨之書籍、日治時期伊能嘉矩等日本學者、目前國內有關平埔族之研究論述,以及十七世紀以後,西方旅行家在台灣的旅行報告之描述等資料,以期建構一個漢人與非漢人觀點的清代台灣世界,解讀及分析另一種台灣平埔族之歷史文化。藉以從不同的視角,認識這個曾經在清朝及日治時期活動力充沛,活潑的族群,何以會有消聲匿跡的危機!故本研究希望透過相關文獻資料進行

分析及解讀,並以建構:一、清代台灣生番、熟番之分類。二、清代台灣平埔番社之社會風貌。三、清代台灣平埔族之社會文化:生活習性、生命禮俗、信仰文化、兩性文化。四、清代台灣平埔族之物質文化:衣飾文化、飲食文化、居住文化、載運工具。以上四個主軸進行研究,在此說明本文所提到的「平埔番」、「生番」、「熟番」「番」是當時通行的詞彙,故本文乃以當時文獻資料上的稱呼為依據,而不是歧視的語詞,所以不代表任何歧視的意思(其中清代文獻採「番」,日治時期文獻採「蕃」)。

舂米意思的網路口碑排行榜

-

#1.猴子舂米什么意思- 歇后语 - 词林在线词典

歇后语猴子舂米的意思解释。 於 www.cilin.org -

#2.日语舂米是什么意思 - Dict.Asia

舂米. 日 [つきよね] [tsukiyone]. 【名】 日本地名,位于山梨県南巨摩郡増穂町。「日本の地名。山梨県南巨摩郡増穂町に位置する。」 移动版| 传统版. ©2021 DA日语词典. 於 dict.asia -

#3.槽碓是一個漢語辭彙 - 華人百科

槽碓是一個漢語辭彙,意思是利用水力舂米的器具。中文名稱槽碓拼音cáo duì出處《夢粱錄》釋義利用水力舂米的器具。 於 www.itsfun.com.tw -

#4.冬舂米的意思_冬舂米的解釋_國語詞典_字典網

國語詞典>> 冬舂米在字典中的解釋冬舂米拼音:dōng chōng mǐ冬舂米詞語分解米國語字典米mǐ 穀類或其他植物的子實去了皮的名稱:小米。大米。稻米。 於 www.70thvictory.com.tw -

#5.舂米推磨是什麼意思?

舂米 是什麼意思,舂米推磨是什麼意思?,1樓森海和你舂米就是把打下的穀子去殼的過程,舂出來的殼就是米糠,剩下的米粒就是我們吃的白米,舂米的工具 ... 於 www.bees.pub -

#6.舂米的意思- 國語辭典

解釋擣米去糠,使成潔淨的白米。 詳細解釋. 擣米去糠,使成潔淨的白米。 「舂米」更 ... 於 twdict.lookup.tw -

#7.以戈舂米的意思/解釋

以戈舂米 詞語解釋: 戈:兵器;舂:搗米。拿戈去搗米。比喻使用工具不當,勞而無功。 分詞解釋: 工具: ①進行生產勞動時所使用的器具,如鋸、刨、犁、鋤。 於 qjyouth.com -

#8.Search Result - 台語信望愛

編號, 台語, 其他腔口, 漢字, 解釋, 例句, 影像. 5544, cheng-khū, 舂臼, 舂米等ê器具。 酒摒(piàⁿ)囥下∼∼,酒甕借別人=意思:事理顛倒。 於 taigi.fhl.net -

#9.舂米是什么意思。_百度知道

舂米 就是把打下的谷子去壳的过程,舂出来的壳就是米糠,剩下的米粒就是我们吃的白米,舂米的工具有点像捣药罐,有一个棒槌、一个盛器。 於 zhidao.baidu.com -

#10.舂米意思| 工商筆記本

舂米 ╳ 春米. 「舂」是用杵臼搗去穀物的皮殼,形近於「春」;「春」音ㄔㄨㄣ,有立春、春雨、回春等意思。「舂米」指搗米去糠,使成潔淨的白米, . 於 notebz.com -

#11.舂米是什么意思 - 趣词词典

舂米 是什么意思. 词条:舂米: 拼音:chōng mǐ: 含义: 捣米去糠,使成洁净的白米。 造句/ 例句:. 以前禅师教他们的徒弟,不是每天一进来就马上教打坐,或是我们听他们 ... 於 www.quword.com -

#12.汉语词典- 舂米是什么意思 - KM查询

舂米 的意思,舂米的解释,舂米的含义:把谷子放在舂米桶内用舂米杵砸出壳的过程。 於 kmcha.com -

#13.《冬舂米》是什么意思、怎么读、近义词和反义词有哪些

汉语词典为您提供《冬舂米》是什么意思、怎么读、近义词和反义词有哪些。冬舂米,冬舂米的意思,冬舂米是什么意思,冬舂米什么意思,冬舂米的近义词, ... 於 www.sjifm.com -

#14.裴生杵_舂米杵是什么 - kvkft网

词语分解杵的字典解释杵ǔ舂米或捶衣的木棒:杵臼。砧杵。 ... 舂杵解释和意思; 现代黎族舂米木杵; 舂米木杵高清图片下载; 杵舂是什么意思; 裴生杵 ... 於 www.kvkft.com -

#15.舂米的意思(解释) - 爱汉语网

词语“舂米”的拼音chōng mǐ。舂米的释义:把谷子放在舂米桶内用舂米杵砸出壳的过程。 於 2cn.cn -

#16.向甚處去: 禪機—悟因長老尼如是讀《六祖壇經》/山山回首— 香光尼僧團中國佛教聖地朝禮之路

經八月餘,⋯⋯次日,祖潛至碓坊,見能腰石舂米,語曰:「求道之人,為法忘軀,當如是乎! ... 你先別說話吧,你們把他帶去舂米吧。 ... 意思是要人來鑑定與印證。 於 books.google.com.tw -

#17.中华家训.2 - Google 圖書結果

有句汉代的谚语这样说过,一尺布帛尚且可以缝衣,一斗粟米尚且可以舂米。意思是布帛可以缝成衣服共同使用穿戴,一斗粟米可以舂出来共吃,讥刺汉帝富有天下,却不能容纳他的 ... 於 books.google.com.tw -

#18.舂米的解释_舂米的意思 - 日部网

百度百科舂米舂米就是把打下的谷子去壳的过程,舂出来的壳就是米糠,剩下的米粒就是我们吃的白米,舂米的工具有点像捣药罐,有一个棒槌、一个盛器。 於 www.rbcty.com -

#19.舂米的意思|漢典“舂米”詞語的解釋

舂米 就是把打下的穀子去殼的過程,舂出來的殼就是米糠,剩下的米粒就是我們吃的白米,舂米的工具有點像搗藥罐,有一個棒槌、一個盛器。用棒槌砸穀子,把米糠砸掉。 於 www.zdic.net -

#20.舂米的意思、解釋、用法、例句 - 國語辭典

舂米. ㄔㄨㄥㄇㄧˇ. chōng mǐ. 解釋. 擣米去糠,使成潔淨的白米。 重編國語辭典. 相關詞. 舂 · 米. 列印 複製網址. 查詢. 你最近的查詢 最近熱門查詢. 你最近的查詢. 於 dictionary.chienwen.net -

#21.舂米- 教育百科| 教育雲線上字典

解釋:. 擣米去糠,使成潔淨的白米。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#22.六祖法寶壇經卷一之三宣化上人講述@ 性命研究社 - 隨意窩

又者,米用水煮成飯,這才叫熟,意謂你修道成功了嗎?你在這裡舂米修禪,禪的功夫如何?這裡頭有很多的意思。六祖大師當然明白五祖的心意,因為過來人是明白過來人所說 ... 於 blog.xuite.net -

#23.近义词、反义词、以戈舂米的相关成语词语诗词名人明星 - 乐趣圈

以戈舂米”的详细查询结果,包含:以戈舂米是什么意思、以戈舂米怎么拼音、以戈舂米英文翻译、近义词、反义词、相关诗词、相关古代名人名字、相关明星名字等。 於 www.qqlqq.com -

#24.《六祖壇經‧行由品》釋義(一)

見能腰石舂米,看到惠能在腰上綁著石頭來增加重量,辛勤地舂米。語曰:「求 ... 此處是用舂米的過程來譬喻開悟。 「米熟了沒有? ... 也知道三下是什麼意思。 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#25.以戈舂米的解释及意思-汉语词典

以戈舂米”解释及意思,“以戈舂米”词语解释,“以戈舂米”什么意思,“以戈舂米”的意思是什么,“以戈舂米”的拼音、详细解释。 於 cd.hwxnet.com -

#26.農曆中國| 臘月初十· 冬舂米 - 趣關注

可以一直儲存到來年春天。 農曆中國| 臘月初十· 冬舂米. 冬舂的米是隔年的糧,. 是留到來年開春後食用的。 所以,吃冬舂米,. 就有吃隔年糧的意思,. 於 auzhu.com -

#27.舂米 - 萌典

擣米去糠,使成潔淨的白米。 閩舂米. 客舂米. 於 www.moedict.tw -

#28.詞語:舂米(注音:ㄔㄨㄥㄇㄧˇ) | 《國語大辭典》

《國語大辭典》中詞語“舂米”注音為ㄔㄨㄥㄇㄧˇ,拼音為chōng mǐ,意思是擣米去糠,使成潔淨的白米. 於 dacidian.18dao.net -

#29.舂米 - 阿摩線上測驗

解析: 渙卦的卦象是巽上坎下,巽是木,坎是水,木入水而動,是以槳划水,有舟楫之象,據此發明了船。 隨卦卦象兌上震下,兌是澤,震是雷,澤中有雷,澤有柔的意思,柔以致 ... 於 yamol.tw -

#30.城旦春 - 中文百科知識

城旦春,男者為城旦,罰役修築長城或戌邊;女者為舂刑(舂是舂米的意思),罰為舂米。刑期一般四年至六年。城旦春這是一種男犯築城、女犯舂米的徒刑。旦城是築城的意思 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#31.舂米是什么?_舂米什么意思 - 迦美网

舂米 是把谷bai子放在舂米桶内用舂米杵du砸出zhi壳此世的过程。舂米的人数dao不等,一般要三四个人版侍扒差,但至少不能低于两权个人,她们经老皮常三 ... 於 www.jmykw.com -

#32.雨花三集 - Google 圖書結果

學佛中有一句法寶叫「以玄止幻」,意思是幻想妄念來臨之時,就以玄學之靜修止之,則幻可滅矣。禪音學佛人士, ... 而六祖悟性驕人,一見叫其舂米,經已明白想叫他做傳人。 於 books.google.com.tw -

#33.舂米的拼音_舂米的意思_古诗句网

舂米 ”的拼音读音,“舂米”的意思,舂米舂米就是把打下的谷子去壳的过程,舂出来的壳就是米糠,剩下的米粒就是我们吃的白米,舂米的工具有点像捣药罐,有一个棒槌、一个 ... 於 www.gushiju.net -

#34.舂在字典中的解释_在线新华字典

[捣米和舂米意思一样吗] 相关文章推荐:. 舂米的解释; 舂揄是什么意思; 舂米是什么意思; 捣臼解释和意思; 把下面的这字念什么春字把下面的日改成臼 ... 於 www.enmsb.com -

#35.冬舂米是什么意思 - 便民查询工具

冬舂米是什么意思? 怎么读?爱站小工具为您提供冬舂米拼音,冬舂米近义词,冬舂米反义词在线了查询,包含冬舂米用法和解释。 於 gj.aizhan.com -

#36.戚夫人舂米是什麼意思,戚夫人比劉邦小多少歲,戚夫人評價

問:“人彘”什麼意思. 彘zhì ,豕也,即豬。人彘是指把人變成豬的一種酷刑。就是把四肢剁掉,挖出眼睛,用銅注入耳朵,使其失聰,用喑藥灌進喉嚨割去舌頭,破壞聲帶,使 ... 於 m.sujiecp.com -

#37.中文經典100句:六祖壇經 - Google 圖書結果

應無所住而生其心名句的誕生次日,祖潛至碓坊 1 ,見能腰石舂米,語曰:「求道之人,為法忘軀,當如是乎? ... 慧能當下領會五祖的意思,他在夜晚三更進入五祖的住室。 於 books.google.com.tw -

#38.冬舂米的解释 - 词典网

冬舂米的解释:旧时腊日所舂之米。 宋范成大《腊月村田乐府序》:“腊日舂光,为一岁计,多聚杵臼,尽腊中毕事,藏之土瓦仓中,经年不坏,谓之冬舂米。”词语分解冬的 ... 於 www.cidianwang.com -

#39.【圖畫民俗】舂米機器用水力 - 人間福報

舂米 是為了將附在糙米的上一層糠皮搗去,這層皮就是米糠,去糠皮的米就是白米了。 ... 絞」的閩南語發音為「ㄍㄚ」,意思為扭緊後轉動,所以碾米廠也叫「米絞」。 於 www.merit-times.com -

#40.舂米是什么?

舂米 是什么? 2020-10-30 11:45:36 来源:互联网 Tag:踏碓舂米什么意思. 舂米是把. 谷子. 2113. 放在舂米桶. 5261. 内用舂米杵砸出壳的过. 4102. 程。 舂米的人数. 於 www.ahafm.com -

#41.下游、征服、万般无奈、奴仆、舂米推磨、雪恨的意思? 拼了命的对 ...

下游、征服、万般无奈、奴仆、舂米推磨、雪恨的意思? 拼了命的对别人好,却落得众叛亲离,大家厌烦,为啥?驴是马的表亲,具有共同起源的它们都属于马属,虽然它们之间 ... 於 www.80caijing.com -

#42.什麼樣的犯罪是髡鉗刑,什麼是撲刑? 15 - 極客派

罰有男犯築城,女犯舂米,刑罰期限是5年,帶刑具而徒刑勞作的刑罰是4年,司寇和作如司寇都 ... 古代刑法中有“髡鉗為城旦舂”,這句話到底是什麼意思? 於 www.jipai.cc -

#43.舂怎麼讀音是什麼意思? - 雅瑪知識

舂念什麼. 舂. 讀:[chōng]. 意思:把東西放在石臼或乳鉢裡搗掉皮殼或搗碎。 例:舂米。舂藥。 讀音是什麼意思舂. 舂:讀音:[chōng]. 部首:臼. 五筆:DWVF. 於 www.yamab2b.com -

#44.舂米 - 澳典词典

水竹遮藏自一川,日高茅屋始炊煙。犬牙舂米新秋後,麥粒烝茶欲社天。冠蓋只今成棄物,杉松他日記栽年。定應笑我勞生在,卯睡聞呼衣為顛。 於 cidian.odict.net -

#45.舂米的解释是什么 - 字典

好工具汉语词典大全为大家提供舂米怎么读,舂米什么意思,舂米造句,舂米解释,汉语词典查询等功能,希望对您有用,欢迎大家使用。 於 www.hao86.com -

#46.走音嗄變走義 - 國立中央大學客家學院

有人寫「薪臼」,係講婦人家去撿柴舂米當操勞个意思,有人寫「心舅」,係講婦人家心嚮阿舅屋家,有兜人寫「心臼」,這除忒借音以外,講毋出係麼个阿里不達个意思。 於 hakka.ncu.edu.tw -

#47.日语舂米是什么意思 - 不明解大词典

不明解大词典是免费的日中、中日在线词典,为您提供日语舂米的详细中文意思解释和例句。 於 fumeikai.com -

#48.小年夜3大禁忌「一犯窮整年」 - 奇摩新聞

小年夜是風神生天之日,若舂米就是有將風神「搗下」之虞,恐讓未來一年多風災。 3. 不要搗蒜. 部分地區相信,小年夜在家裡搗蒜有把家「搗窮」的意思, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#49.三德和尚与舂米六 - 28岁未成年

三德和尚与舂米六,28岁未成年,在司非辩驳前就不能搭理这妮子,要不然她总能顺着杆子往上爬,二没回她≡顾自地发车启动,开车上路。 ... 繁花似锦的意思. 於 www.338.run -

#50.中华书局出品——春秋穀梁传 - Google 圖書結果

8祢(nǐ):父亲的意思。父亲去世,牌位进入宗庙后就 ... 内:同“纳”,收纳、保存的意思。三宫:诸侯夫人的代称。 10米:指去皮的稻谷,这里也用作动词,指舂米。 11兼甸:即兼旬, ... 於 books.google.com.tw -

#51.舂米是什么意思,侉什么意思

内容导航:; 舂米推磨是什么意思. 甪直舂米什么意思; 春粮食是什么意思? 舂米是什么意思; 湖北人说的侉子是什么意思? "侉子"——这个说法,是哪里的方言?啥意思? 於 www.hongyuanzhendong.com -

#52.“舂米”什么意思(拼音,读音等) - 酷米网

舂米 什么意思,舂米的读音,舂米的拼音. ... 简体, 舂米. 繁体字, 舂米. 拼音, [ chōng mǐ ]. 基本释义. [ chōng mǐ ]. 把谷子放在舂米桶内用舂米杵砸出壳的过程。 於 www.kmw.com -

#53.顧莉雅這片海,歌曲中的海南話是什麼意思 - 嘟油儂

1樓:小橋月落. 大概意思是,一籮穀子一籮曲,一人舂米腳太酸,兩人舂米腰不疼。咯勒咯勒砌咯勒,一籮穀子一顆心,我把穀子舂成米,誰把生米煮成飯. 於 www.doyouknow.wiki -

#54.以戈舂米(注音:|ˇ ㄍㄜㄔㄨㄥㄇ|ˇ,拼音:yǐ gē chōng mǐ)

成語“以戈舂米”拼音是yǐ gē chōng mǐ,注音是|ˇ ㄍㄜㄔㄨㄥㄇ|ˇ,意思:戈:兵器;舂:搗米。拿戈去搗米。比喻使用工具不當,勞而無功,对应Emoji符号:以⚔舂 以及 ... 於 zhonghuachengyu.18dao.cn -

#55.舂米是什么意思_词语舂米的意思- 词语解释大全

舂米. chōng mǐ. 舂米基本意思. 把谷子放在舂米桶内用舂米杵砸出壳的过程。 英文翻译 husk rice with mortar and pestle. 相关汉字 舂 米. 舂米相关词语. 於 ciyu.kaishicha.com -

#56.舂米讀音舂米怎么讀,”舂米”的發音 - TRTV

舂米 怎么讀,”舂米”的發音 · 舂米_360百科 · 舂爨的解釋|讀音|近反義詞 · 【舂】tsing · 舂米英文_舂米英語怎么說_翻譯 · 杵的讀音 · 臼怎么讀_臼的意思_新華字典_三聯. 於 www.cateringbphylls.co -

#57.舂米意思,舂米注音,拼音- 辭典 - 三度漢語網

國語辭典修訂本 ... 擣米去糠,使成潔淨的白米。 AddThis Sharing Buttons. Share to Facebook ... 於 www.3du.tw -

#58.水碓- 維基百科,自由的百科全書

水碓是利用水流力量來自動舂米的機具,以河水流過水車進而轉動輪軸,再撥動碓桿上下舂米。 衍生地名[編輯]. 演變成地名如臺灣新北市淡水區水碓里、新北市汐止區水碓 ... 於 zh.wikipedia.org -

#59.杵臼之交杵臼之交什麼意思,杵臼之交的漢語解釋 - Yzhx

總認為自己所學有限,大 家父家母什么意思?淺談古代的種種謙稱與尊稱-傳統 杵臼之交的解釋|讀音|近反義詞杵臼之交的解釋:杵,舂米的木棒,遂共定交於杵臼之間。 於 www.dldqhzc.xyz -

#60.民俗專家曝小年夜3大禁忌!吵鬧恐致窮又招災 - CTWANT

另外,小年夜宜剪髮,有迎接新一年的意思。 ... 此外,小年夜也有風神生日的意思,因此也不要舂米,舂米就是將風神「搗下」,未來一年恐怕會有許多 ... 於 www.ctwant.com -

#61.舂米

舂米 |舂米|字典|意思|說明|部首字|部首外筆畫數|總筆畫數|注音一式|漢語拼音|漢語拼音數字|相似詞|相反詞|釋義|編按|辨似|多音參見訊息|異體字|詞典|辭典. 於 www.chineseword.org -

#62.碓臼 - 成語字典-

【碓臼】的意思是:碓臼duì jiù舂米用具。 ○《西遊記》第九五回:「這大聖用心力輪鐵棒,仔細迎著看時,見那短棍兒一頭壯,一頭細,卻似舂碓白的杵頭 ... 於 sentencelibrary.com -

#63.古代是怎麼碾米的? - 劇多

舂出來的殼就是米糠,剩下的米粒就是我們吃的白米,舂米袱鄲遞肝郛菲店十錠 ... 之前,華人的主食是水煮穀粒,所謂有肉謂羹,無肉謂粥就是這個意思。 於 www.juduo.cc -

#64.以戈舂米解释、意思- 组词大全

以戈舂米的意思 ... 戈:兵器;舂:捣米。拿戈去捣米。比喻使用工具不当,劳而无功。 於 www.gushiji.cc -

#65.'舂米公'在粵語廣東話係咩意思(什麼意思)

舂米 公廣東話粵語怎麼讀什麼意思. ... 一種黑色昆蟲,腰細,尾部不停上下擺動,有如舂米動作,故稱。 編輯解釋 edit jyutping. English: Evaniidae; ensign wasps. 於 shyyp.net -

#66.碓這個字叫什麼?這個是我複製過來的不知道念什麼

duì木石做成的舂米器具:~房(舂米的作坊)。 碓:這個字怎麼讀,意思是什麼? 20. 7樓:瀛洲煙雨. 碓,讀音:[ duì ] 。釋義:木石做成的搗米器具。 於 www.diklearn.com -

#67.冬舂米的意思 - 汉语词典

引证解释. ⒈ 旧时腊日所舂之米。 引宋范成大 《腊月村田乐府序》:“腊日舂光,为一岁计,多聚杵臼,尽腊中毕事,藏之土瓦仓中,经年不坏,谓之冬舂米。” ... 於 cidian.qianp.com -

#68.舂米是什麼意思_舂米怎麼讀_拼音_解釋 - 古詩詞庫

【舂米】的意思和解釋 ... 搗米去糠,使成潔淨的白米。 【舂米】 圖片鑑賞. 舂米. 於 www.gushiciku.cn -

#69.碓坊是什麼意思,碓坊的解釋反義詞近義詞英文翻譯 - 詩詞大全

舂米 作坊。 《壇經·自序品》:“復兩日,有一童子於碓坊過,唱誦其偈。” [碓坊]百科解釋. 碓坊是詞語,拼音duì fāng,釋義為舂米作坊。 更多→ 碓坊. [碓坊]英文翻譯. 於 iccie.tw -

#70.舂米,工藝,勞動 - 中文百科全書

舂米 就是把打下的穀子去殼的過程,舂出來的殼就是米糠,剩下的米粒就是我們吃的白米,舂米的 ... 舂,漢字,讀音chōng,意思是把東西放在石臼或乳缽里搗,使破碎或去皮殼。 於 www.newton.com.tw -

#71.舂米推磨是什么意思?

舂米 推磨是什么意思? ... 舂米:指活塞式的前2113后往复运5261动。 推磨:指曲轴式的围绕4102一个1653中心左右前后的环绕运动。也版有可能权暗喻某种类似的 ... 於 www.mm4y2.com -

#72.舂米的拼音_意思_近义词 - 中文汉字工具大全

舂米 的意思 ... 把谷子放在舂米桶内用舂米杵砸出壳的过程。 舂米的近义词. 暂无 ... 於 xue.jiuwa.net -

#73.舂米意思– Sjysj

舂米 的意思,舂米的解释,舂米的含义,把谷子放在舂米桶内用舂米杵砸出壳的过程。 汉语词典收录了近50万个词语,包含词语的解释、例句和翻译,词库仍在不断更新中。 於 www.sjysjy78.co -

#74.【舂】tsing - 臺灣閩南語常用詞辭典

相舂、舂著壁、舂米. 用字解析 ... 義是「擣粟」,也就是臺灣閩南語所說的「舂米」tsing bí,所 ... 拳頭毆打」、「發生衝撞」等意思都是由「搗米」的本義引申而. 於 twblg.dict.edu.tw -

#75.舂米是什么意思_怎么读_拼音_解释 - 爱辞海

【舂米】 是什么意思. 解释如下:↓. 捣米去糠,使成洁净的白米。 来源:辞典修订版. 舂组词. 下舂 舂容 舂碓. 米组词. 淘米 太仓稊米 玉米 小米 无米之炊 苡米 数米而 ... 於 www.aicihai.com -

#76.舂米推磨是什么意思-笨笨熊做题网

舂米 推磨是什么意思舂米:指活塞式的前后往复运动; 推磨:指曲轴式的围绕一个中心左右前后的环绕运动. 也有可能暗喻某种类似的运动现象. 於 www.bbxzuoti.cn -

#77.春秋大义:中国传统语境下的皇权与学术 - Google 圖書結果

最后那个“舂”字的意思是“舂米”,如果女人服刑就干舂米的活儿,男人服刑就干边防和筑城的活儿。这种男女分工还算比较以人为本的,演变到后来就变成了男人筛沙子, ... 於 books.google.com.tw -

#78.舂米的意思,舂米的读音,汉语词典在线查询 - 秋鲜网

舂米 的意思,舂米的读音,汉语词典在线查询,现代汉语词典,汉语词典在线查询,汉语字典舂米,现代汉语惯用语词典,汉语大词典舂米. 於 www.4qx.net -

#79.舂米推磨是什么意思呢

舂米 推磨是什么意思呢. 舂米就是把打下的谷子去壳的过程,舂出来的壳就是米糠,剩下的米粒就是我吃的白米推磨是把谷物用磨碎.在没用上机器磨、电磨之前, ... 於 www.cdqkc.com -

#80.冬舂米是什么意思 - 汉语词典

【冬舂米】是什么意思(来源:网络解释). 旧时腊日所舂之米。 宋范成大《腊月村田乐府序》:“腊日舂光,为一岁计,多聚杵臼,尽腊中毕事,藏之土瓦仓中,经年不坏,谓 ... 於 cidian.118cha.com -

#81.舂米機器用水力(圖) - 林少雯/記錄- - - 民俗與傳說

舂米 是為了將附在糙米的上一層糠皮搗去,這層皮就是米糠,去糠皮的米就是 ... 絞"的閩南語發音為"ㄍㄚ",意思為扭緊後轉動,所以碾米廠也叫"米絞"。 於 www.secretchina.com -

#82.林園水塘部 - Google 圖書結果

常需要舂米的我從來不會對其他女人隱藏我的腋窩她這麼說是表示她相當習慣高舉木槌 ... 在島江有稻田我們的米產量又多又好吃而且就算我是米娘我的意思是以前我曾經是米 ... 於 books.google.com.tw -

#83.舂米拼音舂米_百科 - Cxstra

舂米 chōng mǐ 詞義: 例如:舂藥翻開《潮汕歌謠》,里面有不少關于挨礱,挨磨, ... 冬舂米是什么意思_冬舂米的解釋_漢語詞典_詞典網冬舂米的解釋:舊時臘日所舂之米。 於 www.bforbdectory.co -

#84.「杵臼之交」是何意?杵臼之交的故事 - 每日頭條

「杵臼之交」意思是交友不嫌貧賤。杵:舂米的木棒;臼:石臼。 ... 有一天,公沙穆正在舂米,吳佑來到他的身邊,吳佑見公沙穆舉止斯文有禮,根本不像 ... 於 kknews.cc -

#85.以戈舂米的意思_拼音是什么_成语解释_造句_近义词 - 汉语大辞典

以戈舂米的意思:. 【成语】: 以戈舂米 以的成语、米的成语接龙. 【拼音】: yǐ gē chōng mǐ. 【解释】: 戈:兵器;舂:捣米。拿戈去捣米。比喻使用工具不当,劳而无 ... 於 www.hydcd.com -

#86.冬舂米的意思、拼音_红联

冬舂米意思精修版. 旧时腊日所舂之米。 宋范成大《腊月村田乐府序》:“腊日舂光,为一岁计,多聚杵臼,尽腊中毕事,藏之土瓦仓中,经年不坏,谓之冬舂米。” ... 於 www.johnstricker.com -

#87.杵的意思/造詞/解釋/注音_國語字典

基本字義. chǔ ㄔㄨˇ. 舂米或捶衣的木棒:~臼。砧~。~臼交(舊稱互相不嫌貧賤的朋友)。 用長形的東西戳:~了他一拳。 英漢互譯. pestle. 方言集匯. 於 word.aies.cn -

#88.「舂米意思」情報資訊整理 - 熱血南臺灣

熱血南臺灣「舂米意思」相關資訊整理- 舂米. 舂米就是把打下的谷子去壳的过程,舂出来的壳就是米糠,剩下的米粒就是我们吃的白米,舂米的工具有点像捣药罐, ... 於 lovekhc.com -

#89.六祖法宝坛经浅释 (宣化上人主讲)_彩字版 - 第 41 頁 - Google 圖書結果

意即你的性光圆满否?自心的心光圆满否?自身的身光圆满否?又者,米用水煮成饭,这才叫熟,意谓你修道成功了吗?你在这里舂米修禅,禅的功夫如何?这里头有很多的意思。 於 books.google.com.tw -

#90.冬舂米_搜狗百科

这天取水舂米,迈入仓中,故称。因已时腊月,水称作“腊水”,取水舂米,舂的是“隔年粮”。含有补救农业丰收,年年吃隔年粮的意思。 冬舂米是在黄米的基础上再囤制一次, ... 於 baike.sogou.com -

#91.水碓的意思,水碓注音,拼音- BIG2GB.COM

注音, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄨㄟˋ. 拼音, shuǐ duì. 簡體, 水碓. 相似詞/近義詞, 暫無. 相反詞/反義詞, 暫無. 解釋, 藉水力舂米的工具。 詳細解釋, 利用水力舂米的器械。 於 www.big2gb.com -

#92.冬舂米的意思- 漢語詞典

漢語網冬舂米的解釋:舊時臘日所舂之米。宋范成大《臘月村田樂府序》:“臘日舂光,為一歲計,多聚杵臼,盡臘中畢事,藏之土瓦倉中,經年不壞,謂之冬舂米。” 於 www.chinesewords.org -

#93.漢典“舂米”詞語的解釋翻譯此網頁 - Mtlpe

舂米 注音舂米的解釋|舂米的意思|漢典“舂米”詞語的解釋翻譯此網頁. 舂米的工具有點像搗藥罐 詞語: 舂米 ( 注音 :ㄔㄨㄥㄇㄧˇ ... 於 www.groupcspsp.co -

#94.日文翻译中文- 舂米是什么意思 - 沪江网校

沪江日语单词库提供舂米是什么意思、舂米的中文翻译、舂米日语翻译中文日语翻译成中文、日文翻译中文、日文怎么读、日文怎么写、例句等信息,是最专业的在线日文翻译 ... 於 www.hujiang.com -

#95.词语舂米基本解释 - 在线组词

词语舂米是什么意思,词语舂米在线查询,词语舂米英汉互译,舂米网络用语,舂米现代汉语词典,舂米双向翻译解释,舂米新英汉词典,舂米百科查询_在线组词. 於 zuci.chaziwang.com -

#96.關於成語杵臼之交的意思及解釋與造句

成語資料【成語】杵臼之交【註音】chǔjiùzhījiāo【解釋】杵:舂米的木棒;臼:石臼。比百喻交朋友不計較貧富和度身分。【用法】作賓語;指不計貧賤的友誼… 於 convenienttext.com -

#97.冬舂米解释和意思

冬舂米解释和意思 ; 冬, (dōng,)冬 (③鼕) dōng 一年中的第四季:冬季(农历十月至十二月)。冬天。冬眠。 姓。 象声词,敲鼓声:战鼓冬冬。 夏 笔画数: ... 於 www.brlrl.com