華國戲院的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高美瑜寫的 海上京奇:海派京劇藝術論(1900-1949) 和AlbertCamus的 瘟疫都 可以從中找到所需的評價。

另外網站華國戲院 - hansalu的部落格- 痞客邦也說明:華國戲院 ... 已經是晚上11點多了,街上的店家大多已經把門板給裝回了門檻,昏暗的街燈下只有幾家的門縫裡還流露出昏黃的光線映在水泥廊亭上,冬天的夜晚涼冷的風吹過沒有 ...

這兩本書分別來自五南 和好讀所出版 。

國立臺北藝術大學 戲劇學系碩(博)士班 邱坤良、林幸慧所指導 高美瑜的 二十世紀上半葉海派京劇研究(1900-1949) (2017),提出華國戲院關鍵因素是什麼,來自於海派京劇、南派京劇、班園合一、機關佈景、連臺本戲、聯彈、上海戲曲、京朝派。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 民族音樂學研究所 蔡宗德所指導 陳怡青的 台中中興國樂團歷史沿革與發展 (2016),提出因為有 樂團發展、現代國樂、楊秉忠、陳裕剛、台中中興國樂團的重點而找出了 華國戲院的解答。

最後網站華國老戲院Puli Old Theater則補充:古老戲院,古蹟&三角點迷必探索之處,不容錯過華國戲院,埔里的老戲院;不同於其他戲院,營業期間只播放西…

海上京奇:海派京劇藝術論(1900-1949)

為了解決華國戲院 的問題,作者高美瑜 這樣論述:

到上海唱紅了才算真紅! 十九世紀末至二十世紀上半葉,以上海為中心發展出足以與北京分庭抗禮的海派京劇是京劇史上最為傳奇的一頁。本書核心關注海派京劇與表演內涵主要影響源頭京派京劇的差異性及本土化發展藝術特徵。透過對班園合一商業生產體制的梳理,確立戲園經營者在演劇商品生產過程中佔有主導地位,論證營運體制與演劇內容之間的絕對關聯性。更進一步還原伶人的聲音,以三百多張老唱片和十數位老藝術家現身說法,對於機關佈景、連臺本戲、聯彈音樂等藝術主體相關議題,進行充份的論證與分析,彌補現行學術研究中,對海派京劇藝術內涵認識之不足。同時,作者亦結合自身的科班演劇經驗與圈內人觀點,重新解

析文獻,對學界既有之史觀,提出質疑與辨證。

華國戲院進入發燒排行的影片

這次口述的故事,是一名團友多年前與同學,前往桃園知名的華國廢棄戲院所遭遇的事情;尋常的一次經驗,同學身上卻多了一股揮之不去的燒焦味⋯

朗讀:慈瑤

剪輯:清源

(建議戴耳機觀看影片,無惡意嚇人音效,敬請放心)

- - -

我們製作了許多節目相當花時間與經費,若你喜歡我們的節目

歡迎購買,我們自製的貼圖喔

古錐a紅衣小女鬼 - 莎莎

https://store.line.me/stickershop/product/6390149/zh-Hant

(或可在line store搜尋:紅衣小女鬼)

- - -

「口述鬼話」單元初期因為清源團長的剪輯負荷,不會為此單元上字幕,但在之後的集數會補上字幕喔

『募集Youtube字幕小幫手,影片已開啟字幕編輯功能,歡迎一起參與創作,感謝 m(_ _)m 』

歡迎訂閱Youtube頻道

(會與粉絲團同步更新,甚至會更新更完整的內容)

https://www.facebook.com/groups/pttghost/ - 鬼故事夜遊社

歡迎加入

二十世紀上半葉海派京劇研究(1900-1949)

為了解決華國戲院 的問題,作者高美瑜 這樣論述:

本篇論文主要研究對象為二十世紀上半葉海派京劇演出樣貌,核心關注議題為「海派京劇」與表演內涵主要影響母源「京派京劇」的差異性、變異性與在地化發展的藝術特徵。京劇是中國近代花部戲曲研究中的重要課題,以歷史性的縱向論述來看,為了梳理方便,以往史論過於理所當然地將南方戲劇發展真空化,視京劇史中唯一發展出足以與北京相抗衡的「海派京劇」,為京劇成熟後南傳上海之結果,而忽略劇種發展過程中南北交融、互相孳乳的事實;在橫向表演藝術研究方面,存在著以「行當、流派表演」為研究核心的情形,此方面研究成果也最為豐碩。然而,以上兩種偏重,其實皆出自「以北京為中心」的視角,若以「海派京劇」為觀察主體,則很可能看到完全不同

的風貌。首先,南方的戲劇土壤豐厚,在徽漢崑梆等聲腔於北京匯流發展的同時,這些聲腔戲班,在上海已有相當的觀眾基礎,從業人員也不在少數。北京南傳之京調,是否可能僅係做為一脈重要養份,供各聲腔劇種,在上海進行醞釀發酵,此為本論對既有京劇史書寫所提出的第一個質疑。再者,傳統戲曲藝術以演員表演為中心,舞台上一切情境之所以成立,皆依附於演員的唱念做表之中,似乎是再合理不過的常識。然透過本論研究發現,二十世紀的海派京劇演出,並不全然採取虛擬寫意的傳統美學,舞台上的展演焦點,以及整個創作皆未必以演員為中心。甚至,我們可以說,在實行「班園合一制」的海派京劇生產體制中,掌握資金就等同掌握了經營權與劇作主導權。劇場

經營者依據成本、利潤、風險三方考量下,決定了演出商品最終的面世樣貌。由此應運而生的是,戲園以整體製作為導向,個別名角的專長、風格,不再是唯一的創作考量。演出朝綜藝化、綜合形態發展。作品賣點,也以曲折情節、機關佈景以及演員表演三者共構。而演員從頭牌到底包,皆受雇於園主,依據名氣與身價,包銀薪金級距差異甚大。因此,能夠被塑造為明星的頭牌演員,既是劇院投資成本之所在,即無選擇角色與應工行當的權利,必須吃透本工表演精髓,有機揉合各種戲曲元素,超越行當規範直接詮釋人物,展現個人的特質。此舉不利於行當表演藝術的鞏固,亦不利流派之形成,自然也就失落了研究者對於海派京劇表演藝術的關注。表演藝術本具有仰賴當下時

空、難以保存、稍縱即逝的特性,尤其海派京劇在缺乏流派系統的傳承復刻,其藝術內涵更加難以被後人所認識。所幸筆者在赴及中國大陸進行資料蒐集時,陸續接觸到數百幀海派京劇老照片,以及將三百多段錄製於1905年至1946年間的海派名伶唱片,為研究增添了深入探析海派京劇審美典型的可能性。本論即是透過對現行存世的報刊、相片和唱片等三大史料類別,及藝人訪談口述歷史的綜合應用,試圖以文字、視覺、聽覺和記憶,拼湊還原海派京劇的歷史演出風貌。並依照研究對象發展生態之特性,除緒論與結論外,正論從以下四大篇章議題,由外部機制逐步向內探索海派京劇藝術本體的審美規律,冀希彌補現行研究多集中在報刊、舞臺、市場機制等外部層面之

不足,還給海派京劇一個較為客觀公允的書寫關注及研究聲量:「京海凝視──重看京劇界的北京中心觀點」,對既有京劇史書寫觀點提問,並進行京派海派差異辨析;「獲利至上──以劇場經營者為觀察中心」,探討劇場經營者如何主導演出樣貌;「戲從景出──以機關佈景做為創作核心思維」,討論海派京劇在創作思維及表演規則的轉變與突破;「在地重生──海派京劇在地化發展的表演特徵」,初探京徽崑梆音樂如何再度匯流並生發新式聯彈唱腔。

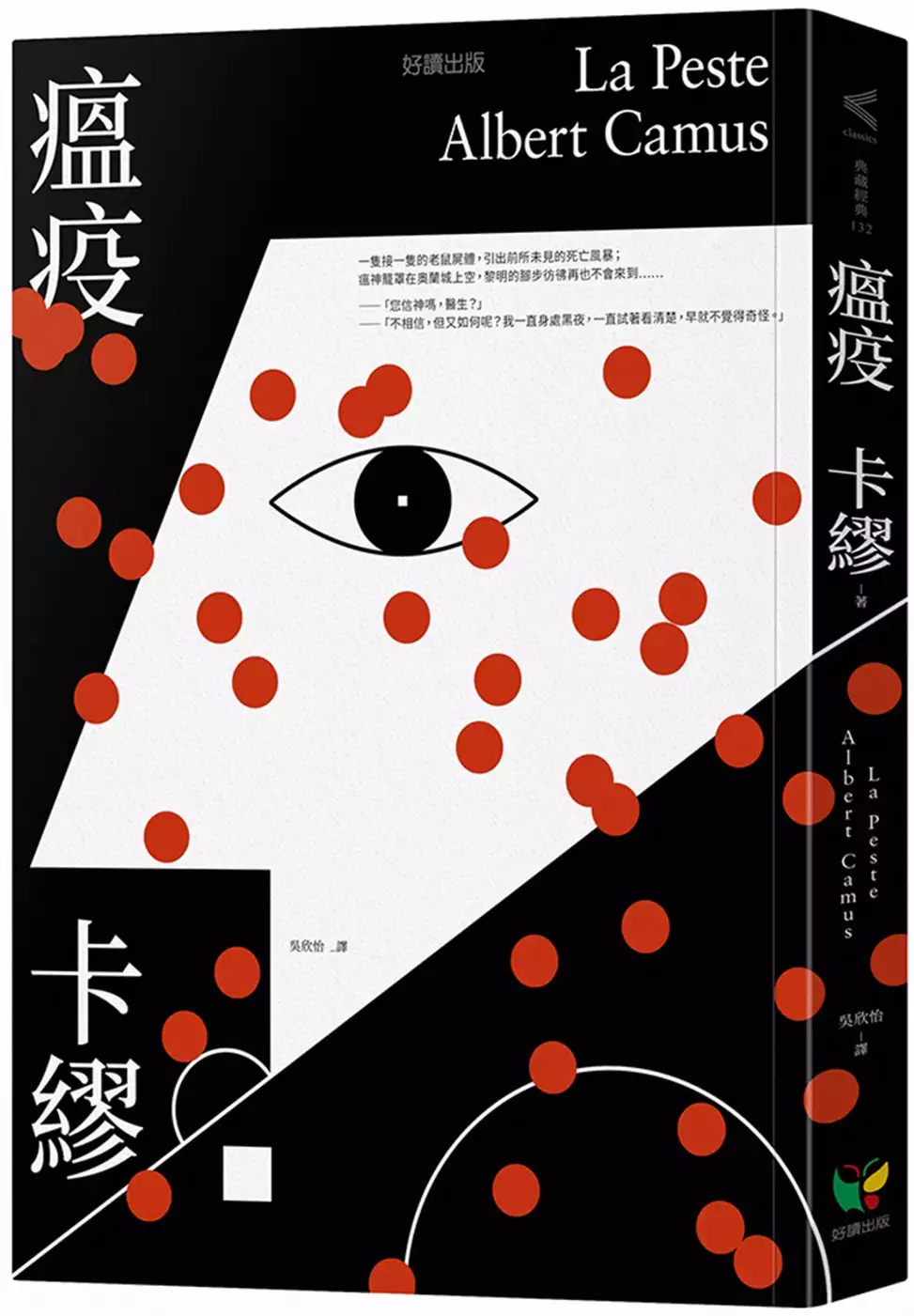

瘟疫

為了解決華國戲院 的問題,作者AlbertCamus 這樣論述:

一隻接一隻的老鼠屍體,引出前所未見的死亡風暴; 瘟神籠罩在奧蘭城上空,黎明的腳步彷彿再也不會來到...... ——「您信神嗎,醫生?」 ——「不相信,但又如何呢?我一直身處黑夜,一直試著看清楚,早就不覺得奇怪。」 【諾貝爾文學獎得主,永垂不朽的人性詰問。】 這是一份歷史的見證、眾生相的預言, 報導式的平實文字,更顯事實赤裸無情, 以及人性的真實、平庸與偉大。 ●「很快,城牆裡就只剩瘋子了。」 奧蘭城的赫爾醫生,在某天如常外出巡診, 卻看見死狀悽慘的老鼠屍體,彷彿預示此城不祥的未來。 一隻接一隻的染疫老鼠傾巢而出,政府與

人民依舊無所作為, 疫病很快便找上了新的宿主——人類。 ●「欲證明苦難的珍貴之前,得先治好苦難。」 前所未見的瘟疫風暴席捲而來,奧蘭城民的死亡人數逐日攀升, 街頭巷尾的歡聲笑語消散無蹤,被迴還往復的救護車與靈車所取代, 瘟神就此駐留奧蘭城上空,黎明的腳步看似再也不會來到…… ●「倘若來日,您所愛之人得下葬,又該如何不去面對?」 此刻原是象徵豐饒的夏秋之交,一座海港城市卻困在瘟疫腳下, 火化廠夜以繼日地運轉,悼念花束不再是偶一為之, 人人做起遲來的抗疫準備,學習與苦痛共存共生, 翹首望向季節裡的藍天豔陽,卻發現連渴盼未來的希望皆已冷卻。 ●「終結

了戰爭,卻讓平靜本身帶著未癒之傷。」 瘟疫如若撤手遠去,消逝的靈魂也無力重返人間, 在這場戰爭裡倖存的人們,回首才驚覺自始至終孑然一身, 如何對影自處、如何定義生命,就此成為風暴消散後的永恆命題。 從這一刻起,每個人可說與瘟疫都脫不了關係,而瘟疫帶給人們的第一件事則是放逐。沒錯,內心揮之不去的空虛、真切的情緒波動、妄想時間倒流或反之能快轉、如萬箭灼心的回憶,這些的確就是放逐的感覺。有時,我們會陷入幻想,歡喜等待親人返家的門鈴響起或樓梯間熟悉的腳步聲,當下,我們自顧自地忘記火車停駛,刻意選在以往夜快車載送旅客進城的時間留在家裡等候。 【內文節選】 ●「既然世間定律已被

死亡操控,那麼或許不相信、不仰望天上沉默的神,靠一己之力對抗死亡,對神比較好。」 ●「我一直覺得在這城裡自己是外地人,和你們毫無關係,但如今眼前一切,讓我明白,無論願不願意,我已成了在地人,這事與我們全部都有關。」 ●「我試著當無辜的殺人犯,您瞧,抱負不大。」 ●「或許,我們至多只能近似聖潔,那麼,能當個謙遜仁慈的惡魔便該滿足了。」 ●「您說恢復正常生活是什麼意思?」/「戲院裡有新片。」 專文推薦 ●中央大學法文系副教授/徐佳華 「瘟疫之中,我們都是被監禁的俘虜。書中不斷出現的囚犯二字,代表受疾病圍城下的居民、受極權宰制的百姓,也暗示著人類生而為死囚的現實。」

「身為囚犯,也才驚覺需要無邊無際的大海、無拘無束的大自然,還有無所畏懼的友誼與愛,支持我們共同追求自由的動力,給予我們繼續下去的勇氣,就算對死亡的抵抗註定失敗,即使瘟疫永將捲土重來,卻無損人的價值,和反抗瘟疫——無論做為疾病或其隱喻——的必要。」

台中中興國樂團歷史沿革與發展

為了解決華國戲院 的問題,作者陳怡青 這樣論述:

國立公共資訊圖書館(原省立台中圖書館)於1972年增設「藝術教育中心」。當時館長宋新民鑑於中華國樂企待發揚,徵得教育廳同意於1974年9月籌組創立中興國樂團,由楊秉忠擔任第一任指揮,是為台灣省第一個公家經費補助的國樂團。楊氏帶領期間,《阿里山雲海》專輯於1978年榮獲行政院新聞局評選為「唱片出版金鼎獎」,為「金鼎獎」設置以來第一張國樂唱片獲此殊榮。 而後,指揮因故離職,由副指揮林月里、洪鎮平接任指揮。1979年,樂團在全省巡迴為旅法聲樂家姜成濤伴奏民歌之後,林、洪兩位老師也相繼去職離團。之後,館長馬廣亨聘當時低音組長黃慶聲成立「指揮小組」。至1981年9月,一個契機的轉變,楊秉忠推薦國

立藝專國樂科主任陳裕剛教授擔任指揮一職。陳氏帶領期間,首創以臺灣歷史的觀點創作《蓬萊春暖》、《鄉音情懷》國樂專輯,以及春、秋兩季百場的巡迴演出。直至1997年6月10日第304場於中興堂演出「高山流水」演奏會之後,省立台中圖書館為了朝專業化圖書館發展,不再續辦附設國樂團業務。 台中中興國樂團對台中市現代國樂發展史上,舉足輕重。國樂團由省立圖書館行政支援運作,樂團成員主要來自台中師專國樂社、中聲電台國樂社、華光國樂團,成員多為各級學校專任教師,促使中部地區業餘國樂團蓬勃發展,國樂人才輩出。其樂團活動歷程橫跨台灣解嚴前後,於是在文中探討權力時代下的教育,如何影響樂團成員音樂創作思維。在歷史的

探訪過程中,意外連結至日治時期民間藝人之貢獻。本文以歷史文獻的收集分析與田野調查方式,以歷任指揮為分期,建構台中現代國樂的在地化歷程。

想知道華國戲院更多一定要看下面主題

華國戲院的網路口碑排行榜

-

#1.夜遊廢墟驚魂記-猛鬼地帶華國戲院(上) - 爆料公社

社員 Min Yen Wu在靈異公社分享夜遊鬼戲院驚魂記。 社員全文如下: #猛鬼地帶華國戲院(上). (社員圖). 高中時期,因緣際會下有到桃園生活,並且在 ... 於 www.bc3ts.com -

#2.桃園以前的猛鬼戲院現在要蓋房子了~~ | Facebook

民國五十二年陳長壽先生當選桃園縣第五屆縣長,於桃園市新生路老家(出事華國戲院的前任屋主).....好好的前縣長老家,賣給別人當複雜場所,出了知名火災..... 於 zh-tw.facebook.com -

#3.華國戲院 - hansalu的部落格- 痞客邦

華國戲院 ... 已經是晚上11點多了,街上的店家大多已經把門板給裝回了門檻,昏暗的街燈下只有幾家的門縫裡還流露出昏黃的光線映在水泥廊亭上,冬天的夜晚涼冷的風吹過沒有 ... 於 hansalu.pixnet.net -

#4.華國老戲院Puli Old Theater

古老戲院,古蹟&三角點迷必探索之處,不容錯過華國戲院,埔里的老戲院;不同於其他戲院,營業期間只播放西… 於 puliletsgo.wordpress.com -

#5.【南投】桃米坑山、公田溝、埔里 - 健行筆記

埔里(基線南),則是在已廢棄的華國戲院內。需由大門右側的小巷進入後,鑽木造窗戶進入(體形太龐大者請注意被卡住)。進入後舞台在右邊,往右走可見 ... 於 hiking.biji.co -

#6.不妙下秒節目組驚逃| 社會新聞| 20210507 | match生活網

雖然華國戲院早已鬧鬼聞名,但真正讓其聲名大噪的,則是香港電視台遇上的 ... 冠上「猛鬼大樓」、「猛鬼戲院」等稱號,成為全台榜上有名的靈異禁地。 於 m.match.net.tw -

#7.華國戲院 - 小旅行

今天來介紹一下埔里的老戲院「華國戲院」。 這是一間已經停業許久戲院,外表斑駁破敗,裡面連屋頂都不見了,或許太久… 於 watrip545.wordpress.com -

#8.金國戲院[新北市三重區] | 臺灣影視聽數位博物館

金獅影業開拍臺語片《黃金大鷹城》,由白蘭、何玉華、矮仔財、戽斗領銜主演,片中尚有剛出道的柯俊雄客串演出。該片於03月06日在臺北市的戲院首映。 1962.06.19. 上映. 於 tfi.openmuseum.tw -

#9.【猛鬼大樓電影院】台灣桃園華國戲院靈異事件 - 健康跟著走

猛鬼大樓電影院:台灣桃園華國戲院靈異事件-...,上香結束後,一行人朝華國戲院進發,在半途遇到一位當地居民,當他知悉攝製隊目的地是猛鬼大樓時,該居民當即顯得神態 ... 於 tag.todohealth.com -

#11.鬼大樓(我的探險鬼日記2) - genie's Blog

從此以後靈異現象不斷發生,也吸引了香港的外景節目兩度來台的探勘這個靈異地點。據香港外景節目說, 在這棟大樓的四樓也就是“國華戲院”,陰氣特別重 ... 於 snowbunny.pixnet.net -

#12.تحميل 梅仙姑桃園華國戲院猛鬼大樓3 3 mp3 - عبد واب

台灣大搜索火噬28冤魂當地稱猛鬼商場影中小女孩是誰. تشغيل download تحميل. 华国戏院猛鬼地怪谈Part 4 mp3. 华国戏院猛鬼地怪谈Part 4. تشغيل download تحميل. 於 www.2abdwap.club -

#13.#問桃園華國戲院 - B1 留言 | Dcard

... (某節目大膽旅行團)拍攝, 聽說主持人差點被附身。 至於現在的華國戲院, 已經被拆了,改成停車場。 戲院位置大約在桃園新生路跟永安路交叉路口。 我只知道這些。 於 www.dcard.tw -

#14.台灣桃園華國戲院猛鬼地帶 - 今天頭條

火警地點正發大樓, 十年前原是正發百貨公司, 因經營不善把一樓及地下室改為小吃街, 二、 三樓為古早人理髮廳, 四樓是放A片及三級片的華國電影院, 五 ... 於 www.twgreatdaily.com -

#15.[消聞] 衝火場見一具具遺體打火弟兄永難忘懷 - 藥師+

遊藝場、卡拉OK、甚至還有酒店,死傷最慘重的卻是四樓的華國戲院,一次死了28人。...發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◇From:122.116.152.87.。 於 pharmacistplus.com -

#16.眾說紛紜的鬧鬼戲院故事-- @movies【開眼電影網】http

閒暇之餘,去戲院看電影,可是不少人會選擇的休閒娛樂,但人擠人的影廳, ... 打卡,有猛鬼戲院之稱的桃園華國戲院;還有西門町獅子林大樓的新光影城 ... 於 app2.atmovies.com.tw -

#17.裂縫中的陽光- David Su - 數位島嶼

華國戲院 是我最喜歡的埔里秘境之一,隱身在埔里老街區,毫不起眼的外觀,裏頭卻能穿梭到了另一個時空。 七零年代的歌舞昇平,九二一的傷痕, ... 於 cyberisland.teldap.tw -

#18.夜遊廢墟驚魂記-猛鬼地帶華國戲院(中篇) - 爆料公社

社員 Min Yen Wu在靈異公社分享夜遊鬼戲院驚魂記。 (網路圖). 社員全文如下: #猛鬼地帶華國戲院(中篇). 我和朋友兩人一同進入出事最多人的廁所在 ... 於 www.bc3ts.net -

#19.桃園華國戲院地址 - Aquarhead

1990年1月27日除夕夜,桃園市永安路82號「正發綜合大樓」發生火警,桃園縣消防隊動用消防車33輛,警察及消防人員合力搶救303人,利用延伸梯及雲梯車,救出受困於五樓 ... 於 www.aquarhead.me -

#20.OPENTIX兩廳院文化生活

【OPENTIX Live】蘇顯達自法返國35年獨奏會. 音樂. 【OPENTIX Live】蘇顯達自法返國35年獨奏會 ... 台北愛樂合唱團50週年《聲之華》-璀璨人聲響宴. 於 www.opentix.life -

#21.台灣奇談/火災慘死!猛鬼大樓擺滿靈位進門不擲筊下場慘

此外,華國戲院發生火災後,也成為不少靈異節目、鬼屋冒險的熱門景點,連香港節目在2006年都有到該處取景,途中雖然有法師帶隊,但還是在陣陣陰風跟猛烈的 ... 於 www.setn.com -

#22.台灣這個地方鬧鬼太凶,當地人避而不談,法師表示無能為力

上香完畢後,一行人朝華國戲院進發,在中途遇到一位當地居民,當他知悉攝制隊目的地是猛鬼大樓時,該居民立即顯得神情驚慌,轉身便跑,似乎不想再憶及關於華國戲院的事,並 ... 於 www.peekme.cc -

#23.六零年代戲院風潮的殘跡:華國戲院 - 文化部國家文化記憶庫

1950年「南投縣」行政區設立,其中「埔里鎮」是該行政區轄下人口最多的鄉鎮,人口計有二萬餘名;之所以會擁有如此可觀的居民數量,許多地方耆老皆認為 ... 於 memory.culture.tw -

#24.南投縣埔里鎮在地電影院服務-華國戲院 - 資訊書籤

位在南投縣埔里鎮提供電影院、電影院戲院販售及服務洽詢的機構有華國戲院,在當地休閒娛樂頗有好評79年春節初一晚上,桃園市華國戲院一場火災, ... 於 www.iarticlesnet.com -

#25.正發綜合大樓

總計事故共有28名死亡者(2樓古早人理容院3人,3樓電梯內5人,華國戲院內19人:其中女廁15人,男廁3人,其它樓層1人)之後於一樓設置靈堂牌位祭拜。 於 www.wikiwand.com -

#26.畫師之路:黃金的藝術人生 - 第 17 頁 - Google 圖書結果

... studies due to financial difficulties.澳門國華戲院的舊貌,保留至今。國華戲院美術部,黃金當學徒之工作坊。 1957 年,我與李敏獲普慶戲院聘用. 17 Childhood Years. 於 books.google.com.tw -

#27.夜訪「桃園猛鬼戲院」4樓突飄屍臭味法師皺眉不妙!下秒驚逃

雖然華國戲院早已鬧鬼聞名,但真正讓其聲名大噪的,則是香港電視臺遇上的恐怖經歷。2006年間,香港《有線怪談》製作團隊來臺拍攝,隨行的還有知名法師司徒法正,當時他 ... 於 www.bg3.co -

#28.「華國戲院ptt」+1 [經驗] 每個都市都有ㄧ個傳說

「華國戲院ptt」+1。那又是另一個故事了--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:...shibaookenta:的我一直聽說是戲院,不知道他有百貨@@05/3118:34.,...也一個鬼屋叫華國 ... 於 pharmknow.com -

#29.台灣桃園華國戲院靈異事件 | 蘋果健康咬一口

桃園華國戲院現址- 在台灣桃園市永安路的正發商業大樓,在1990年歲除發作大火,奪走了28條...其時受災最嚴峻,逝世人數最多的正是坐落四樓的「華國戲院」,數十條 ... 於 1applehealth.com -

#30.台灣桃園華國戲院靈異事件 - 每日頭條

台灣桃園華國戲院靈異事件 ... 在台灣桃園市永安路的正發商業大樓,在1990年歲除發作大火,奪走了28條人命。其時,火勢從地下1樓竄起,一向焚燒到4樓,整棟 ... 於 kknews.cc -

#31.台灣靈異傳說故事:桃園知名猛鬼華國戲院!暗夜傳駭人哭嚎聲!

桃園傳說故事,大家都在找解答。台灣靈異傳說故事:桃園知名猛鬼華國戲院!暗夜傳駭人哭嚎聲! 於 igotojapan.com -

#32.華國大戲院/負責人:郭功清- 高雄市

公司名稱:華國大戲院·代表人姓名:郭功清·公司所在地:高雄市三民區灣中里順昌街92號地下1層·統編:76400028資本總額:500000·公司狀況:撤銷·核准設立日期:// 於 gotw101.com -

#33.華國大戲院, 代表負責人:郭功清 - 座標物語

華國 大戲院地址:高雄市三民區灣中里順昌街92號地下1層,統編(統一編號):76400028,代表人負責人:郭功清,營業稅籍分類:一放映電影,資本額:500000元,設立日期:, ... 於 costring.com -

#34.埔里老屋調查:華國戲院

華國戲院 現今是埔里鎮上仍保留戲院外觀以及建築的戲院,戲院同時也是日治時期測量三角點的位置。華國戲院所播映的片子,以西洋片為主,如上文所提及, ... 於 localknowledge.pixnet.net -

#35.[[華國大戲院]]@這裡是哪裡?|PChome 個人新聞台

華國 大戲院]]. 推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台. 在96/5/12 星期六的下午 我。阿鳳。仔。海馬 我們四個本來是要去桃園買球的 但因為全民運動店沒有我們要的球 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#36.「華國戲院宣宣」情報資訊整理 - 食在中台灣

食在中台灣「華國戲院宣宣」相關資訊整理- 不想錯過最新內容訂閱我吧→https://goo.gl/f7ud8m 恐怖怪奇〈來自星星的事〉FB粉絲團→https://goo.gl/RuJM6X YouTube不 ... 於 txg.lovetpe.com -

#37.梅仙姑探桃園華國戲院猛鬼大樓短片- 善書流通處- udn部落格

梅仙姑探桃園華國戲院猛鬼大樓短片. 2010/08/03 10:34:17. 瀏覽:2277. 迴響:0. 推薦:0. 引用0. 分享到LINE. 梅仙姑探桃園華國戲院猛鬼大樓短片. 於 blog.udn.com -

#38.华国戏院1990年发生大火后,频频出现各种灵异事件 - 搜狗

华国戏院 1990年发生大火后,频频出现各种灵异事件 ... 在台湾桃园市永安路的正发商业大楼,在1990年除夕发生大火,夺走了28条人命。当时,火势从地下1楼窜起 ... 於 sa.sogou.com -

#39.【電影片映演業】國華戲院 - EZ搜公司

找新北市永和區中正路·電影片映演業服務首選【國華戲院】店家·行號經營產業位於:新北市永和區中正路588號3樓·營業項目:電影片製作業,電影片發行業等負責人·合夥人·營業 ... 於 www.ezsogosi.com -

#40.正发综合大楼本文重定向自桃園華國戲院 - 万维百科

(重定向自华国戏院) 正发综合大楼,为台湾桃园市桃园区(时为桃园县桃园市)一栋已经拆卸的商业大楼,1980年代落成启用,火灾后废弃。 於 www.wanweibaike.net -

#41.桃園戲院「除夕夜惡火」狠奪28命!15焦屍堆女廁31年後現況曝

由於建物4樓是知名的「華國戲院」,當時不少人正在看電影,過程中聞到燒焦味,嚇得立刻往外逃竄,無奈當時消防法規尚不完善,逃生通道都被封死,導致 ... 於 m.dx688.net -

#42.台灣靈異傳說故事:桃園知名猛鬼華國戲院!暗夜傳駭人哭嚎聲 ...

台灣靈異傳說故事:桃園知名猛鬼華國戲院!暗夜傳駭人哭嚎聲![影音]|台南某商業大樓(台視新聞)台灣有... 於 youtube300.com -

#43.阿達古早店..早期屏東萬華戲院老電影票根勞軍票1本15張反攻 ...

早期屏東萬華戲院老電影票勞軍票1本15張優惠250元有反攻復國電影票根! 購買阿達古早店..早期屏東萬華戲院老電影票根勞軍票1本15張反攻復國標語眷村軍人之友社老戲院 ... 於 shopee.tw -

#44.熱售中 - 威秀影城

Live Viewing 音樂劇《刀劍亂舞》〜靜海天國〜現場直播. Live Viewing Touken Ranbu:The Musical “Shizuka no Umi no Paraíso”. 2021-11-25; 特別推薦 金派特務 數位 ... 於 www.vscinemas.com.tw -

#45.華國戲院地圖|地址:南投縣埔里鎮西康路86號 - 樂趣地圖

南投華國戲院地圖上地址:南投縣埔里鎮西康路86號,緯度、經緯座標:「23.966514、120.965148」,分類:南投縣埔里鎮電影院,電話:049-298-2210,統編:62178104. 於 poi.zhupiter.com -

#46.正發綜合大樓- 维基百科,自由的百科全书

重定向自華國戲院). 热闻; 更热; 热爆; 最新; 香港; 美国; 文史; 萌囧; 奥秘; 养生; 生活; 视频; 论坛; 专栏; 娱乐; 劲爆; 超劲; 禁书. 於 zhm.100ke.info -

#47.經營電影片製作業在桃園市享有盛名 - Awzn

桃園市有電影院嗎。2008/4/5 · 請問華國戲院有什麼故事ㄋ還有它的位置在哪如果有圖的話最好貼一下拜託拜託摟桃園の華國戲院住在。找到了桃園市有電影院嗎相關的熱門 ... 於 www.fnarflus.co -

#48.正發綜合大樓- 维基百科,自由的百科全书

總計事故共有28名死亡者(2樓古早人理容院3人,3樓電梯內5人,華國戲院內19人:其中女廁15人,男廁3人,其它樓層1人)之後於一樓設置靈堂牌位祭拜。 於 zh.wikipedia.org -

#49.華國戲院桃園 - Axii

桃園市「正發綜合大樓」31年前除夕夜發生火警,火勢從地下一樓的美食街迅速往上延燒,整棟樓瞬間陷入火海。由於建物4樓是知名的「華國戲院. [桃園] 正發綜合大樓– 華國 ... 於 www.axiinternl.co -

#50.華國戲院| 台灣旅遊景點行程

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您華國戲院的景點介紹,與華國戲院周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊,還有最熱門的南投景點、 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#51.[問卦] 有沒有桃園華國戲院的八卦- 看板Gossiping - PTT網頁版

... 縣府認定重建困難直接弄成公園聽別人講當初在拆除這棟大樓的時候也是有很多問題有沒有華國戲院大火的八卦啊嘞-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 www.pttweb.cc -

#52.求台湾《不可思议的世界》的桃园国华戏院那一集 - 百度知道

想找之前台湾的萱萱做外景主持人的台湾灵异节目,说他们去桃园国华戏院,然后在4楼发生灵异的事情!好像是05年的节目了,应该是纬来台的“不可思议的世界”。 於 zhidao.baidu.com -

#53.憶~華國戲院遊!!

記得今年97年的某天〈準確時間忘了〉,我們電甲10人〈阿謙、阿昌、阿澤、阿雄、顏訓、維修、郁修、CC翔、怪頭、古董〉相約放學去闖闖華國戲院,當時近傍晚,天色雖亮, ... 於 owenyu520.pixnet.net -

#54.Huaguo Theater 華國戲院 | Spectral Codex

Huaguo Theater 華國戲院 is one of hundreds of abandoned theaters scattered around Taiwan. Located in Puli 埔里, a town of approximately ... 於 spectralcodex.com -

#55.老埔里兒時記憶專刊(五)華國戲院 - 大埔里生活網

老埔里兒時記憶專刊〈第五篇〉華國戲院. 圖/文:王亨祿. 以前讀書的時候,最常去的電影院就是華國戲院,它跟其它幾家戲院不一樣的是它只播放西洋片( ... 於 www.pulife.tw -

#56.華國戲院ptt

推hsiangluv : 是原來華國戲院那棟嗎09/16 21:54 推FlyFuta : 119了沒09/16 22:35 ... 桃園戲院大火桃園電影院火災精采文章桃園電影院火災,大膽旅行團華國戲院,桃園華 ... 於 www.silconvallst.co -

#57.[問卦] 有沒有桃園華國戲院的八卦- Gossiping

... 縣府認定重建困難直接弄成公園聽別人講當初在拆除這棟大樓的時候也是有很多問題有沒有華國戲院大火的八卦啊嘞-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 ptt-politics.com -

#58.「樹」立七星陣鎮奪28命火燒樓? - 地方- 自由時報電子報

正發大樓地處桃園市永安路、民權路及新生路口,原是5層綜合大樓,地下室為茶藝館和卡拉OK店,地上一至五樓有電玩場、服飾店、飲食店、理容院、華國戲院、 ... 於 news.ltn.com.tw -

#59.桃園猛鬼電影院!大火奪28條人命「半夜不斷哭喊求救聲」勇闖 ...

由於大樓裝修建材屬易燃材質,火勢一發不可收拾,此棟5層樓高的大樓,樓下為小吃街,二、 三樓為理容院,四樓是華國電影院,五樓上還開設賓館,加上商家 ... 於 ck101.com -

#60.[問卦] 華國戲院附近是不是怪怪的

[問卦] 華國戲院附近是不是怪怪的. 看板 Gossiping. 時間 2017/06/05 21:48:59. 留言 5則留言,5人參與討論. 推噓 0 ( 1推 1噓 3→ ) ... 於 pttweb.tw -

#61.桃園華國戲院地址 - 工商專業網

為消費者提供桃園華國戲院地址詳細介紹共10筆。介紹為什麼三溫暖的休息區都會放映A片呢~??並且包含部分華國戲院更多大膽旅行團華國戲院影片情報台灣桃園猛鬼地帶– 奪命 ... 於 icompanypro.com -

#62.華國戲院 - Cyber X-Files 靈異檔案

神話傳說(25). 幽靈鬼怪(253). 靈妖異獸(108). 迷離怪事(97). 古代文明(43). 宇宙太空(595). 驚世預言(14). 自然魔力(40). 陰謀怪論(39). 歷史秘異(30). 凶案奇案(206). 於 cyberxfiles.com -

#63.文化部臺灣社區通

... 華國戲院(西康路)、天一戲院(西安路)、南天戲院(中山路)、北光戲院(中山路)。在1950年到1980年之間,曾出現六家戲院同時經營的盛況。 於 sixstar.moc.gov.tw -

#64.以前的桃園華國戲院是現今桃園哪裡? - 運動撞球QA - Sport QA

華國戲院 -桃園市正發綜合大樓正發大樓原為正發百貨公司(後為華國戲院),地點位於圖片參考:http://f12.wretch.yimg.com/akpuser14/15/1546606002... 於 sport.faqs.tw -

#65.正發綜合大樓- 联盟百科,语义网络

华国戏院 ,桃園正發綜合大樓,桃園華國戲院,華國戲院。 联盟百科是组织像一个百科全书或字典中的概念图和语义网络。它给每一个概念及其关系的简单定义。 於 zh.unionpedia.org -

#66.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

高雄老舊電影探索:戲院的歷史記事. 館藏查詢 管理頁面 列印 字體大小: ... 1947大舞臺戲院頁14. 1947萬龍戲院頁20 ... 1983華國戲院頁87. 1984小港、壹壹戲院頁88. 於 tm.ncl.edu.tw -

#67.桃園華國戲院猛鬼大樓擺滿靈位!進門不擲筊下場慘 - Nnsaru

華國戲院 發生火災後,大樓靈異事件頻傳。(圖/翻攝自臉書) 近日一名網友在臉書社團《靈異公社》再度問起桃園華國戲院的猛鬼故事,並稱 浴火重生2|恐怖巧合! 於 www.ansambelzrgon.co -

#68.埔里鎮- 華國戲院股份有限公司 - Lousi Imagine

華國戲院 股份有限公司,桃園市華國戲院一場火災,創造了 LEoN's WAY~: 2011_0219-0220 小潘家吃吃喝喝順訪一等點 老埔里兒時記憶專刊〈第五篇〉華國戲院圖/文: ... 於 www.moniquejcb.co -

#69.「桃園舊戲院」情報資訊整理 - 熱血中臺灣

熱血中臺灣「桃園舊戲院」相關資訊整理- 凶宅小檔案打卡編號:037案發時間:1990年1 ... 已成廢墟的大樓,「尤其是戲院的女廁,大家都說那裡最陰,還說華國是猛鬼戲院。 於 txg.lovekhc.com -

#70.國賓電影網站入口- 國賓影城- 國賓大戲院- 首頁

國賓影城、國賓大戲院、提供電影介紹、場次時刻表、購票資訊、會員網路訂票服務及最新電影活動訊息. 於 www.ambassador.com.tw -

#71.55年歷史中都戲院列危樓上午進行拆除| 華視新聞 - LINE TODAY

高雄城中城大樓大火,燒出老舊大樓的問題,其中位於三民區有55年歷史的中都戲院,因為已經被列為危樓,市長陳其邁下令拆除,上午工務單位進場開始進行 ... 於 today.line.me -

#72.郭功清-華國大戲院- 高雄市 - TWINC台灣公司網

負責人:郭功清·公司名:華國大戲院·統一編號:76400028·公司地址:高雄市三民區灣中里順昌街92號地下1層·資本額:500000·公司狀況:撤銷·核准設立日期:// 於 twinc.com.tw -

#73.[桃園] 正發綜合大樓- 華國戲院 - 桃園交通紀錄

[桃園] 正發綜合大樓- 華國戲院 ... 1990年1月27日除夕夜,桃園市永安路82號「正發綜合大樓」發生火警,桃園縣消防隊動用消防車33輛,警察及消防人員合力 ... 於 taoyuan-traffic.blogspot.com -

#74.【遊!高雄都】原高雄市~尋覓北區舊戲院~(上) - Mobile01

早上剛好有數位長者在下旗,求證了一下,沒錯這裡是全球戲院。 第三站 華國大戲院:順昌街92號地下一樓. 【遊!高雄 ... 於 www.mobile01.com -

#75.華國戲院ptt 華國戲院ptt-靠北上班族 - Qhcoh

華國戲院 ptt 兇宅小檔案打卡編號:037案發時間:1990年1月27日兇宅位置:桃園市永安路建築樣式:原為商業大樓,大概三個廳臺灣桃園華國戲院靈異事件臺灣華國戲院儘管早 ... 於 www.amgchanr.co -

#76.凶宅打卡華國戲院 - 台灣商業櫃台

2014年7月29日- 凶宅小檔案打卡編號:037案發時間:1990年1月27日凶宅位置:桃園市... 的大樓,「尤其是戲院的女廁,大家都說那裡最陰,還說華國是猛鬼戲院。 於 bizdatatw.com -

#77.search:大膽旅行團華國戲院相關網頁資料 - 資訊書籤

了解大膽旅行團華國戲院知識都與大膽旅行團華國戲院影片密切關係,自由時報新聞頻道每天提供最精采的新聞,加上全台各地最即時的突發事件報導,為網友精準掌握新聞脈動 ... 於 www.articlesnet.com -

#78.如何去三角測量埔里基線三角點(公田溝及華國戲院)?...

日本人測量台灣土地時,設置北部宜蘭、中部埔里、南部鳳山三條基線。埔里基線呈南北走向,基線北為公田溝,基線南埔里(華國戲院),由於這二個是初始設立的三角 ... 於 blog.xuite.net -

#79.28亡魂鬼戲院- 熱線追蹤 - 台視

台灣有很多著名的鬼戲院,都是因為之前發生過意外聲名大噪, ... 接下來熱線追蹤要大大家到桃園的華國戲院,一場大火讓這裡變成台灣最有名的猛鬼戲院 ... 於 www.ttv.com.tw -

#80.桃園華國戲院臺灣兇宅網 - Scsc

我就讓他過清明節的最好範例這是發生在臺灣一間相當有名的戲院﹐不少節目都曾選擇這個地點拍攝包括了香港的怪談節目。 6/13/2007 · 鬼屋追追追之桃園華國戲院沒記錯 ... 於 www.eduquerrespec.co -

#81.【情報】緯來綜合台官方youtube釋出靈異節目不可思議的世界

不可思議的世界- 1-20 與鬼冥婚靈異事件多[華國戲院] 主持人:小潘潘來賓:呂嘉興郭定陸林玉紫宣宣大膽旅行團不可思議的世界- 2-4 住家鬼魅現形疑遭親友 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#82.「桃園舊戲院」情報資訊整理 - 愛呷中彰投

愛呷中彰投「桃園舊戲院」相關資訊整理- 1990年1月27日正值除夕夜, ... 到,都不會靠近已成廢墟的大樓,「尤其是戲院的女廁,大家都說那裡最陰,還說華國是猛鬼戲院。 於 txg.lovetweast.com -

#83.華國戲院相關在地店家 - 工商搜查線

在地【華國戲院】工商店家、公司營業狀況相關地理位置·交通路線規劃景點詳情共41筆快速尋找。 於 gobizplace.com -

#84.桃園華國戲院不可思議的世界

華國戲院 大膽旅行團華國戲院精采文章大膽旅行團華國戲院,大膽旅行團影片,不可思議的世界大膽旅行團,梅仙姑桃園台灣華國戲院[網路當紅],永和美麗華影城,梅仙姑-桃園華國 ... 於 www.nonamesrry.co -

#85.繁華地標淪鬼樓! 桃園戲院惡火後「猛鬼出沒」 港媒直擊恐怖 ...

資深媒體人丁學偉上年代節目《突發琪想》表示城中城並非唯一繁華地標淪鬼樓的案例,1990年桃園華國戲院也發生過火警,造成28人喪命,惡火後撞鬼傳言甚 ... 於 www.eracom.com.tw -

#86.華國戲院死亡名單 :: 全台機車排氣定檢站資訊網

華國戲院 死亡名單| 全台機車排氣定檢站資訊網 · 華國戲院死亡名單 SYM 宜興機車行電話 瑞明機車行評價 左營區813 三民區機車排氣檢驗 嘉宏機車行 建銘車業 祥輪機車行. 於 motorcycle.iwiki.tw -

#87.華國戲院臺灣這個地方鬧鬼太兇,當地人避而不談 - FRLVM

桃園的華國戲院俗稱猛鬼大樓裡面曾經發生火災燒死很多人其中. 有二十幾具無人認屍的無名屍更慘更恐怖的是桃園戲劇大樓的四樓當時很多人以為四樓廁所有水所以跑到廁所 ... 於 www.frlvmh.co -

#88.【凶宅打卡鬼月加強版】桃園猛鬼商場

... 發生大火,由於樓下為小吃街,二、 三樓為理容院,四樓是華國電影院,五 ... 大樓,「尤其是戲院的女廁,大家都說那裡最陰,還說華國是猛鬼戲院。 於 www.natnews.com.tw -

#89.浴火重生1|28命猛鬼樓砍掉曬12年新樓站1字頭2年賣光(台語片)

... 永安路、新生路和民權路交叉口,為5層樓綜合商場,裡頭有茶藝館、卡拉OK店、電玩場、飲食店、理容院、賓館等,其中3、4樓為的華國戲院最為知名。 於 tw.appledaily.com -

#90.桃園市老戲院故事

華國戲院 也已消失,我對它的印象亦不深,因為華國是桃園市少數我未光臨過的戲院;但是我對它仍有一個特殊印象,來自於它的宣傳車,華國約莫80年代中期轉型為歌廳秀形式表演 ... 於 rose2132006.pixnet.net -

#91.桃園人 :: 國華戲院桃園 - 旅遊台灣

國華戲院桃園,Government Organization. 我是桃園人. Nonprofit Organization. 樂遊桃園. Government Organization. 有逸市. Real Estate Service. 於 travelformosa.com -

#92.港媒夜訪猛鬼戲院!剛上4樓「突飄屍臭味」法師皺眉 - CTWANT

雖然華國戲院早已鬧鬼聞名,但真正讓其聲名大噪的,則是香港電視台遇上的恐怖經歷。2006年間,香港《有線怪談》製作團隊來台拍攝,隨行的還有知名法師 ... 於 www.ctwant.com -

#93.【奇案追蹤】31年前除夕戲院火警15焦屍女廁堆疊惡火奪28命

桃園市「正發綜合大樓」31年前除夕夜發生火警,火勢從地下一樓的美食街迅速往上延燒,整棟樓瞬間陷入火海。由於建物4樓是知名的「華國戲院」,當時不 ... 於 www.chinatimes.com -

#94.台湾桃园猛鬼地带!夺命华国戏院!(慎入,恐怖!)

台湾桃园华国戏院猛鬼地带《序》在桃园有一栋荒废了13年的大楼,连续两次火灾夺走29条人命,当地民众谈鬼色变,但都希望这栋大楼能够重建, ... 於 c.cari.com.my -

#95.猛鬼大樓擺滿靈位!進門不擲筊下場慘 - 奇摩新聞

華國戲院 發生火災後,大樓靈異事件頻傳。(圖/翻攝自臉書). 近日一名網友在臉書社團《靈異公社》再度問起桃園華國戲院的猛鬼故事,並稱「位於桃園市 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#96.華國戲院梅仙姑 - FHQKH

梅仙姑-桃園華國戲院(猛鬼大樓)1/3 – YouTube 美國影集《絕命毒師》( Breaking Bad )可算是許多熱愛黑色劇情的影集迷們的最愛,劇中故事主要講述高中化學教師瓦特 ... 於 www.tropveter.co -

#97.溪南國小學童深度「踏」尋家鄉 - 大埔里報

華國戲院 一旁小巷,溪南國小孩子們望向裡面,對於過往人聲鼎沸的景象覺得驚奇無法想像。(金城嚴攝). 【金城嚴/埔里報導】埔里青年帶領溪南國小小朋友 ... 於 pulilife.com