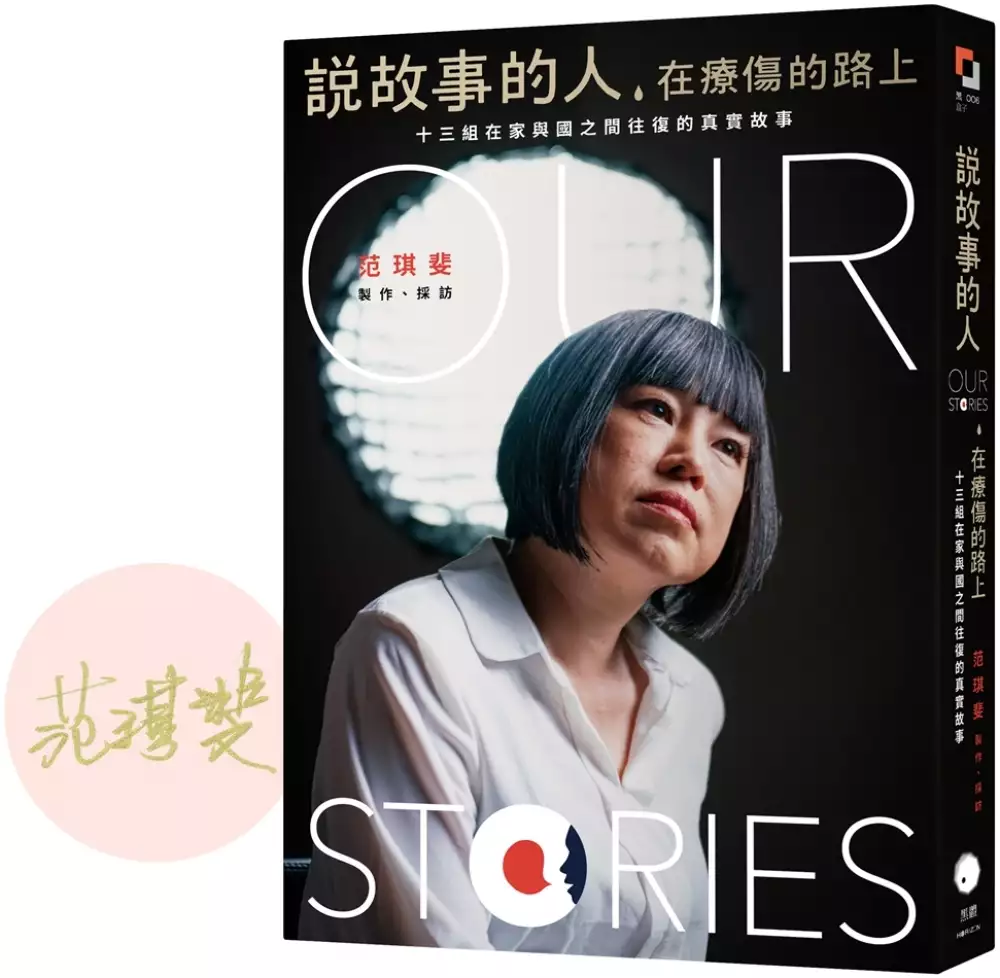

負責任定義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦范琪斐寫的 說故事的人,在療傷的路上(限量簽名版):十三組在家與國之間往復的真實故事 和范琪斐的 說故事的人,在療傷的路上:十三組在家與國之間往復的真實故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站家長童學- 甚麼是責任感? - 香港教育城也說明:若想孩子未來成為一個負責任的人,家長該怎麼做呢?本文旨在讓家長瞭解責任感的意義,以及培養孩子責任感的方法。

這兩本書分別來自黑體文化 和黑體文化所出版 。

國立嘉義大學 景觀學系研究所 王柏青所指導 杜育蓉的 原住民族之生態知識、地方依附感與狩獵環境行為關係之研究-以鄒族為例 (2021),提出負責任定義關鍵因素是什麼,來自於原住民族、生態知識、地方依附感、狩獵環境行為。

而第二篇論文國立政治大學 經營管理碩士學程(EMBA) 巫立宇所指導 吳俊儀的 貨運承攬業之策略行銷分析-以台灣航空貨運承攬股份有限公司為例 (2021),提出因為有 策略行銷分析、航空貨運承攬的重點而找出了 負責任定義的解答。

最後網站「倫理」是研究工作的第一堂課,其目的在培育研究者負責任的 ...則補充:本單元首先說明進行研究時的相關倫理意涵,讓研究者能理解其定義和內涵;其 ... 實驗倫理(Animal Research and Ethics )」及「負責任的研究行為(Responsible.

說故事的人,在療傷的路上(限量簽名版):十三組在家與國之間往復的真實故事

為了解決負責任定義 的問題,作者范琪斐 這樣論述:

在這裡,我們一起聽見真實的人、真實的故事 范琪斐30多年採訪生涯以來,最喜愛的作品 《說故事的人》入圍2021年《卓越新聞獎》Podcast新聞節目獎, 創造70 萬次收聽,2022年第一季編輯成書,圖文並茂, 收錄30張插畫與近50張照片,13組人物故事躍然紙上。 在這塊土地上,我們怎麼生活、怎麼思考、經歷了什麼?這些面向的問題,《說故事的人》在不同的受訪者身上感受到解答。《說故事的人》第一季編輯成書,講了十三組不同的人、不同立場的故事,讓有著精采故事、不被一般主流媒體青睞的人,有說出自己故事的管道。 這些小人物、日常生活的故事,不希望讀者用理性來「判斷是非」,而是期

待用心細細「體會」,不同人面對不同的人生,選擇了什麼樣的抉擇與立場。 也許你會說這是別人的「故事」,但許多個故事串起來,這就是屬於「我們的故事」,用理解取代劃分你我,每個人的故事,都可能是你的故事!我們當代的故事,它不一定像童話有套路,卻無比真實。 「她的提問循序漸進,看似無招,卻都溫柔地正中要害。」──彭仁郁(中央研究院民族所副研究員) 接受愛的人,同時也可能是受傷害的人。 這些說故事的人,往往回不了真正的家,總是在療傷的路上。 第一個故事,疫情下的人,有的人關在家,親朋好友都不在身邊,家給人的親密感,被重新定義;有的人住加護病房,家人不願意隔離入院照顧

長者,只剩下外籍幫傭願意。 第二個故事,全球化流動之下,外籍幫傭不僅照顧老人,也照顧小孩,然而時間一到便要離開,多年來小孩已把她認作第二個媽媽,這份分離焦慮影響了此後成長的人生。 第三個故事,台灣早年家庭之中小孩成員眾多,很多社經地位不佳的家庭會把孩子送出去當養子養女,孩子來回在寄養家庭與原生家庭之間,兩邊的爸媽可能把他忘掉了,但他從未忘記。 第四個故事,遇到不負責任的父輩,甚至讓自己成為乞丐,孩子對家長的尊敬與失落,如何幻化成為他自己成長的動力,他又如何看待這樣的家庭? 第五個故事,一個家裡,可能不只一個人受傷,因為家內性的侵害,可能受害者不只一個人,當傷害以

愛為名,要如何走出來這樣的重重陰霾? 第六到第八個故事,從家的暴力,放大到國家的暴力,白色恐怖時期,不僅冤案頻傳,無法給予歷史正義,而受害者的心理創傷,還可能變相影響自己的下一代,這樣的歷史創傷與代間創傷,療傷之路該如何走下去? 第九個故事,國家暴力從台灣的故事轉往西藏,中共軍事統治鎮壓,許多藏人因為抗暴而流亡異鄉,面對跟原鄉親人的分離與重逢,台灣雖是他鄉,已是故鄉。 第十個故事,同樣是流離與逃亡,港人的際遇也不單純,書店老闆不願出賣名單給中共,在三根菸內的時間決定要挺身而出,將不義公諸於世,然後離港來台。 第十一和十二個故事,是關於捐贈精子與連結海內外血緣家族

的奇特故事,一個身在紐約,卻子嗣成百滿天下的現象,重新定義了人們對於家庭與世界一家的想像。 最後一個故事,回到台北社子島的里長,他是卡在中間的人,卡在都市開發派與反拆遷派之間,這個故事專訪獲得卓越新聞獎提名,可以說是在地關懷與資本開發的辯證下,呼應著全書對於自身家園的愛與傷的重新理解。 新的故事,有待繼續述說,細細聆聽…… 「平常有在聽《說故事的人》的朋友應該會感覺到,我們訪問了很多情感上有傷痛的人。我自己訪談的時候常常會哭,很多朋友也說,聽的時候,會跟著掉眼淚。其實《說故事的人》當初在設計的時候,並不是刻意找很悲情的故事,但常常是跟受訪者越談越深的時候,我們跟著他一起

就走進了他心裡很柔軟的那一塊,這常常是他內心最脆弱的地方,但常常也讓我覺得是他最強壯的地方。」──范琪斐 無數個人是「數字」,單一個人則是「故事」。在新聞報導裡,事件中的「人」只是個數字,但當鏡頭聚焦在個人,我們會感受到這個人的悲喜、感受他面臨選擇的取捨,感受一個活生生的人,面對生命而成就自己的「故事」。我們說一個個人的故事,累積起來,就是我們當代的面貌,也是《說故事的人》最感動、也最想留下的價值,留下台灣當代的故事。當代人的故事,就是未來人的珍貴史料。 本書特色 三年多前范琪斐回到台灣,以她在美國三十多年的採訪經驗,籌組「說故事的人」影音團隊,一起探訪深藏在台灣的許多人的

心事,專注傾聽、陪伴與療傷。這些故事隨著范琪斐循序漸進的提問,受訪者打開心房,往往傾訴的是最為內在的創傷。說故事的人誠摯,聽故事的人的耳朵也溫柔。十三組故事編輯成書,造就了台灣眾生相的面目,也別開生面地呈現台灣內在風景的多樣性:有在家庭裡接受愛同時受到傷害的孩子,也有國家暴力下的受害者。這些說故事的人,往往回不了真正的家,總是在療傷的路上。書中也有遠渡重洋來到台灣的新住民,重新述說自己在外地的故事,因而在這塊土地上,成為台灣這座溫柔島嶼的故事之一。 名人推薦 彭仁郁 專文推薦 王 師|牽猴子股份有限公司 共同創辦人 吳怡農|新境界文教基金會副執行長 李可心|美國台

灣觀測站成員 李雪莉|《報導者》總編輯 唐綺陽|占星專家 敏 迪|國際新聞界的天之驕女 許芳宜|國際知名舞者 凱 莉|百靈果NEWS共同創辦人 彭仁郁|中央研究院民族所副研究員 曾志豪|香港媒體人 楊貴智|法白站長、法客電台主持 詹怡宜|TVBS新聞台新聞部副總經理 鄒宗翰|同志人夫 蔡明亮|國際知名導演 謝哲青|作家、知名主持人 (依姓氏筆劃排序) 「讓別人說出藏在心裡最深處的故事是一件不容易的事。我聽過很多專訪,但只有范姊有這樣的魔力,勾出人與人之間最秘密的對話。《說故事的人》是台灣當代非常重要的聲音。它記錄了文化、衝突、

人權與國族。用小人物的故事,照出一整個華人社會的影子。」──敏迪(國際新聞界的天之驕女) 「像個新聞界的搖滾樂手,30年來琪斐未曾停留在過去的美好,她超越自己的方法是透著更濃的人味,更貼近地表的真實,以其獨特的敍事口吻,向我們投遞一個又一個屬於這個時代重要的故事,這樣的搖滾值得喝采和支持。」──李雪莉(《報導者》總編輯) 「唯有真實的故事,才有帶動我們共同思考的強大動能。」──謝哲青(作家、知名主持人) 「琪斐近年來在國際新聞上的表現,是台灣新聞界最大的驚喜!有幸交會,更感覺到她的人格魅力,她是典型九宮人,有理想又聰慧,而且在自媒體時代,也能華麗轉身,巧妙跨界,滿足大

家知的渴望。衷心向大家推薦《說故事的人》,除了好故事,還有好觀點,你不能錯過!」──唐綺陽(占星專家) 「在法國求學、工作、生活的八年多裡,除了書本,Radio France-France Culture(法國廣播公司文化頻道)可以說是我最重要的精神食糧。我回到台灣十多年,一直殷殷期盼台灣廣播界的文化土壤能長出足以滋養心靈,幫助我打開心靈複眼,看見生命多樣性的節目。在眾多podcast節目中異軍突起的《說故事的人》,幾乎像是我非常喜歡的兩個法國文化廣播節目“Les Pieds sur terre”(腳踏實地)和“A voix nue”(裸聲直說)的合體。期待學姊帶領的優質專業團隊能繼續

發掘散布在台灣諸島,更多被掩蓋、忽視或遺落的生命故事。」──彭仁郁(中央研究院民族所副研究員)

負責任定義進入發燒排行的影片

今天演繹了地球人俗稱的三種性別進行身體創作

已經一陣子沒有玩弄自己身體的我

希望今天這樣的高質感

不會讓未來的自己想要重新定義它

- - -

而因近期實在有太多人問我有關

『台灣如果被統一了怎麼辦?』這類問題

或是在搭車過程 友人一看到印有中國字樣的招牌商家

就會說出非常不負責任且低質感的話語出來

我就決定這次來使用這個國家賦予我的言論自由進行對話!

前提

1. 這是我的政治立場,因為我認同中華民國源自中國的文化,

所以覺得華獨也可以。

2. 這是個政治選擇,大家可以藉由自己尋找資料來決定自己的政治立場,但要為自己的立場負責。

By the way

身為中華民族最漂亮的存在

我會繼續玩弄自己的肉身

畢竟身體那麼好玩 何樂而不為?

原住民族之生態知識、地方依附感與狩獵環境行為關係之研究-以鄒族為例

為了解決負責任定義 的問題,作者杜育蓉 這樣論述:

本研究旨在瞭解阿里山鄉鄒族居民的狩獵生態知識、地方依附與狩獵環境行為之現況與相關性,並探討不同背景變項的居民的狩獵生態知識、地方依附、狩獵環境行為與狩獵經驗之差異情形。本研究以年滿十八歲之阿里山鄉鄒族居民為研究對象,採便利抽樣的方式,並利用電子問卷及紙本問卷兩種方式進行調查。正式問卷有效樣本數為173份,有效回收率為95.05%。問卷回收後進行信度分析、敍述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數、皮爾森積差相關分析法與多元迴歸等統計方法進行資料分析。本研究歸納結果如下:一、阿里山鄉鄒族居民對獵場環境的地方依附性高二、阿里山鄉鄒族居民對獵場環境採取狩獵環境行為的程度高三、狩獵生態知識程度越高,對

地方的依附性越強四、狩獵經驗對狩獵生態知識、地方依附與狩獵環境行為皆有影響力最後根據研究結果提出具體建議,提供管理方法及未來研究之參考,強化阿里山鄉居民與獵場環境之關係,帶動文化的永續傳承。

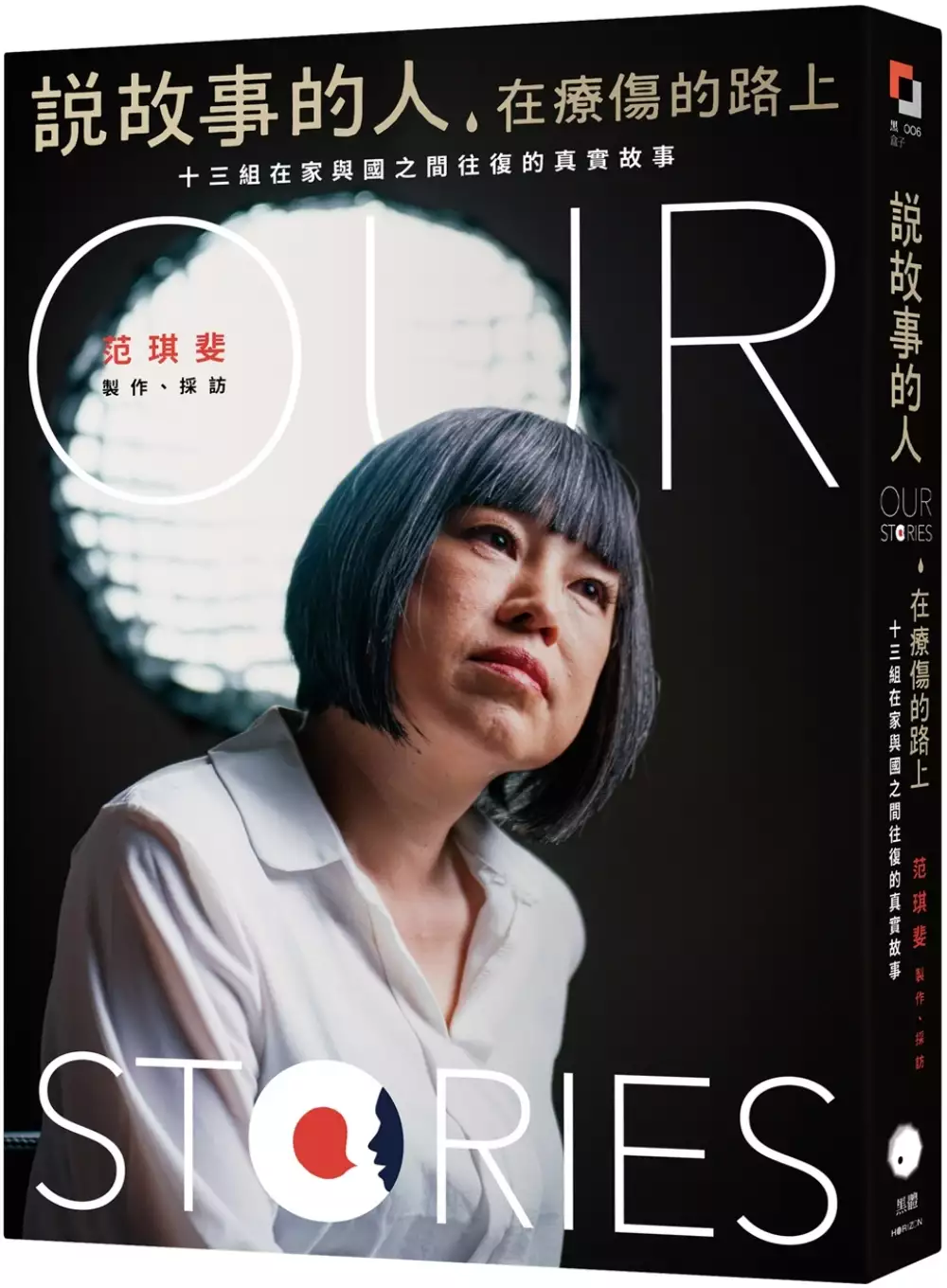

說故事的人,在療傷的路上:十三組在家與國之間往復的真實故事

為了解決負責任定義 的問題,作者范琪斐 這樣論述:

在這裡,我們一起聽見真實的人、真實的故事 范琪斐30多年採訪生涯以來,最喜愛的作品 《說故事的人》入圍2021年《卓越新聞獎》Podcast新聞節目獎, 創造70 萬次收聽,2022年第一季編輯成書,圖文並茂, 收錄30張插畫與近50張照片,13組人物故事躍然紙上。 在這塊土地上,我們怎麼生活、怎麼思考、經歷了什麼?這些面向的問題,《說故事的人》在不同的受訪者身上感受到解答。《說故事的人》第一季編輯成書,講了十三組不同的人、不同立場的故事,讓有著精采故事、不被一般主流媒體青睞的人,有說出自己故事的管道。 這些小人物、日常生活的故事,不希望讀者用理性來「判斷是非」,而是期

待用心細細「體會」,不同人面對不同的人生,選擇了什麼樣的抉擇與立場。 也許你會說這是別人的「故事」,但許多個故事串起來,這就是屬於「我們的故事」,用理解取代劃分你我,每個人的故事,都可能是你的故事!我們當代的故事,它不一定像童話有套路,卻無比真實。 「她的提問循序漸進,看似無招,卻都溫柔地正中要害。」──彭仁郁(中央研究院民族所副研究員) 接受愛的人,同時也可能是受傷害的人。 這些說故事的人,往往回不了真正的家,總是在療傷的路上。 第一個故事,疫情下的人,有的人關在家,親朋好友都不在身邊,家給人的親密感,被重新定義;有的人住加護病房,家人不願意隔離入院照顧

長者,只剩下外籍幫傭願意。 第二個故事,全球化流動之下,外籍幫傭不僅照顧老人,也照顧小孩,然而時間一到便要離開,多年來小孩已把她認作第二個媽媽,這份分離焦慮影響了此後成長的人生。 第三個故事,台灣早年家庭之中小孩成員眾多,很多社經地位不佳的家庭會把孩子送出去當養子養女,孩子來回在寄養家庭與原生家庭之間,兩邊的爸媽可能把他忘掉了,但他從未忘記。 第四個故事,遇到不負責任的父輩,甚至讓自己成為乞丐,孩子對家長的尊敬與失落,如何幻化成為他自己成長的動力,他又如何看待這樣的家庭? 第五個故事,一個家裡,可能不只一個人受傷,因為家內性的侵害,可能受害者不只一個人,當傷害以

愛為名,要如何走出來這樣的重重陰霾? 第六到第八個故事,從家的暴力,放大到國家的暴力,白色恐怖時期,不僅冤案頻傳,無法給予歷史正義,而受害者的心理創傷,還可能變相影響自己的下一代,這樣的歷史創傷與代間創傷,療傷之路該如何走下去? 第九個故事,國家暴力從台灣的故事轉往西藏,中共軍事統治鎮壓,許多藏人因為抗暴而流亡異鄉,面對跟原鄉親人的分離與重逢,台灣雖是他鄉,已是故鄉。 第十個故事,同樣是流離與逃亡,港人的際遇也不單純,書店老闆不願出賣名單給中共,在三根菸內的時間決定要挺身而出,將不義公諸於世,然後離港來台。 第十一和十二個故事,是關於捐贈精子與連結海內外血緣家族

的奇特故事,一個身在紐約,卻子嗣成百滿天下的現象,重新定義了人們對於家庭與世界一家的想像。 最後一個故事,回到台北社子島的里長,他是卡在中間的人,卡在都市開發派與反拆遷派之間,這個故事專訪獲得卓越新聞獎提名,可以說是在地關懷與資本開發的辯證下,呼應著全書對於自身家園的愛與傷的重新理解。 新的故事,有待繼續述說,細細聆聽…… 「平常有在聽《說故事的人》的朋友應該會感覺到,我們訪問了很多情感上有傷痛的人。我自己訪談的時候常常會哭,很多朋友也說,聽的時候,會跟著掉眼淚。其實《說故事的人》當初在設計的時候,並不是刻意找很悲情的故事,但常常是跟受訪者越談越深的時候,我們跟著他一起

就走進了他心裡很柔軟的那一塊,這常常是他內心最脆弱的地方,但常常也讓我覺得是他最強壯的地方。」──范琪斐 無數個人是「數字」,單一個人則是「故事」。在新聞報導裡,事件中的「人」只是個數字,但當鏡頭聚焦在個人,我們會感受到這個人的悲喜、感受他面臨選擇的取捨,感受一個活生生的人,面對生命而成就自己的「故事」。我們說一個個人的故事,累積起來,就是我們當代的面貌,也是《說故事的人》最感動、也最想留下的價值,留下台灣當代的故事。當代人的故事,就是未來人的珍貴史料。 本書特色 三年多前范琪斐回到台灣,以她在美國三十多年的採訪經驗,籌組「說故事的人」影音團隊,一起探訪深藏在台灣的許多人的

心事,專注傾聽、陪伴與療傷。這些故事隨著范琪斐循序漸進的提問,受訪者打開心房,往往傾訴的是最為內在的創傷。說故事的人誠摯,聽故事的人的耳朵也溫柔。十三組故事編輯成書,造就了台灣眾生相的面目,也別開生面地呈現台灣內在風景的多樣性:有在家庭裡接受愛同時受到傷害的孩子,也有國家暴力下的受害者。這些說故事的人,往往回不了真正的家,總是在療傷的路上。書中也有遠渡重洋來到台灣的新住民,重新述說自己在外地的故事,因而在這塊土地上,成為台灣這座溫柔島嶼的故事之一。 名人推薦 彭仁郁 專文推薦 王 師|牽猴子股份有限公司 共同創辦人 吳怡農|新境界文教基金會副執行長 李可心|美國台

灣觀測站成員 李雪莉|《報導者》總編輯 唐綺陽|占星專家 敏 迪|國際新聞界的天之驕女 許芳宜|國際知名舞者 凱 莉|百靈果NEWS共同創辦人 彭仁郁|中央研究院民族所副研究員 曾志豪|香港媒體人 楊貴智|法白站長、法客電台主持 詹怡宜|TVBS新聞台新聞部副總經理 鄒宗翰|同志人夫 蔡明亮|國際知名導演 謝哲青|作家、知名主持人 (依姓氏筆劃排序) 「讓別人說出藏在心裡最深處的故事是一件不容易的事。我聽過很多專訪,但只有范姊有這樣的魔力,勾出人與人之間最秘密的對話。《說故事的人》是台灣當代非常重要的聲音。它記錄了文化、衝突、

人權與國族。用小人物的故事,照出一整個華人社會的影子。」──敏迪(國際新聞界的天之驕女) 「像個新聞界的搖滾樂手,30年來琪斐未曾停留在過去的美好,她超越自己的方法是透著更濃的人味,更貼近地表的真實,以其獨特的敍事口吻,向我們投遞一個又一個屬於這個時代重要的故事,這樣的搖滾值得喝采和支持。」──李雪莉(《報導者》總編輯) 「唯有真實的故事,才有帶動我們共同思考的強大動能。」──謝哲青(作家、知名主持人) 「琪斐近年來在國際新聞上的表現,是台灣新聞界最大的驚喜!有幸交會,更感覺到她的人格魅力,她是典型九宮人,有理想又聰慧,而且在自媒體時代,也能華麗轉身,巧妙跨界,滿足大

家知的渴望。衷心向大家推薦《說故事的人》,除了好故事,還有好觀點,你不能錯過!」──唐綺陽(占星專家) 「在法國求學、工作、生活的八年多裡,除了書本,Radio France-France Culture(法國廣播公司文化頻道)可以說是我最重要的精神食糧。我回到台灣十多年,一直殷殷期盼台灣廣播界的文化土壤能長出足以滋養心靈,幫助我打開心靈複眼,看見生命多樣性的節目。在眾多podcast節目中異軍突起的《說故事的人》,幾乎像是我非常喜歡的兩個法國文化廣播節目“Les Pieds sur terre”(腳踏實地)和“A voix nue”(裸聲直說)的合體。期待學姊帶領的優質專業團隊能繼續

發掘散布在台灣諸島,更多被掩蓋、忽視或遺落的生命故事。」──彭仁郁(中央研究院民族所副研究員)

貨運承攬業之策略行銷分析-以台灣航空貨運承攬股份有限公司為例

為了解決負責任定義 的問題,作者吳俊儀 這樣論述:

台灣航空貨運承攬股份有限公司(以下簡稱台空公司)成立於民國81年10月,旗下子公司分布於香港、深圳、徐州、上海、成都、越南、新加坡、洛杉磯、紐約等地,業務範圍包括海、空運進出口貨物承攬、報關、倉儲、運輸、電商之一條龍服務。台空公司成立已逾29年之久,於民國99年與台驊國際投資控股股份有限公司—股票代碼2636(以下簡稱台驊控股)進行策略聯盟,台空公司併入台驊控股旗下子集團之一,進行海空運雙品牌運營合作。台空公司旗下有一部門:海運報關部門,在面對以空運為主體發展的現況下(海運由台驊控股旗下另一上海台驊子集團發展),海運報關部門落入可有可無的窘境。本研究以邱志聖(2020)策略行銷分析為主要架構

,包括外顯單位效益成本(C1)、資訊搜尋成本(C2)、道德危機成本(C3)及專屬陷入成本(C4),用以分析海運報關部門如何由8名員工的邊緣部門,發展成為現今62名員工的過程緣由,成為台空公司全力支援發展的主力部門之一,該部門如何運用策略,一步一步成長茁壯,建立起自己的競爭優勢,同時驗證4C架構是否能運用於此實務上。綜觀研究發現:一.外顯單位效益成本:豐富報關經驗、熟悉客戶產品稅則、先放後稅額度為客戶最關心也最重視的需求,只要能讓產品順利進口報關,價格就不是問題。二.資訊搜尋成本:搶下大客戶,併購同行,係最快速降低資訊搜尋成本的有效方式。三.道德危機成本:用實事求是的態度,說到做到的負責任行為,

拉攏豐富經驗的報關人員,掌握此類人員,等同獲得了客戶的信任,因客戶只會信任他長久委任的報關人員。四.專屬陷入成本:包括從人員面、系統面、金流面等處綁住已信任你的客戶,讓客戶更願意投入更多專屬陷入資產,與你一起綁定。期望論文的研究成果,能提供台灣本土貨物承攬業者走向全球企業集團的強力工具之一,成為不輸給FedEx聯邦快遞公司及DHL國際快遞公司的台灣冠軍企業。

負責任定義的網路口碑排行榜

-

#1.是不負責任還是不知道方法?探索:責任與行動- soidid

負面詮釋→ 懶惰、不願意付出努力、不負責任、被動; 正面詮釋→ 沒有選擇、 ... 溝通、情緒心理諮商, 《愛的語言》, 對自己的感受負責, 要求別人負責. 於 soidid.tw -

#2.負責任的研究行為(Responsible Conduct of Research)

所有研究者(包括研究生)在投入研究工作時,都應落實「負責任的研究行為」。負責任的研究行為是指研究者必須遵守誠實(honesty)、正確(accuracy)、 ... 於 ethics.moe.edu.tw -

#3.家長童學- 甚麼是責任感? - 香港教育城

若想孩子未來成為一個負責任的人,家長該怎麼做呢?本文旨在讓家長瞭解責任感的意義,以及培養孩子責任感的方法。 於 www.hkedcity.net -

#4.「倫理」是研究工作的第一堂課,其目的在培育研究者負責任的 ...

本單元首先說明進行研究時的相關倫理意涵,讓研究者能理解其定義和內涵;其 ... 實驗倫理(Animal Research and Ethics )」及「負責任的研究行為(Responsible. 於 cse.ccu.edu.tw -

#5.「負責任博彩」?

這個定義似乎暗含了政府和博彩公司需要做的事情。但是在實際操. 作過程中,所謂的「負責任博彩」的主要持份者卻是有賭博問題的個人, ... 於 www.cuhk.edu.hk -

#6.金門山后聚落遊客的懷舊情感對負責任環境行為之影響

因此本研究之操作型定義乃參考Williams. 等人(1992)之研究,將地方依附視為遊客對山后聚落的一種歸屬感,代表遊客感. 覺自身與聚落的連結程度,他們更將地方依附以地方依賴 ... 於 ee.gise.ntnu.edu.tw -

#7.負責任與人際關係 - 信望愛

第三、 我們可能只是在直接的事情上負責任。 沒錯,上班族基本上應該都是很負責任的,但是,我們對責任的定義可能是『直接與我相關』 ... 於 www.fhl.net -

#8.成熟和自由,從負起圓滿自己的責任開始

不再抱怨自己的起跑線跟誰比很落後,而是開始面對真實的自己,擁抱自己改變的能力和權利,並採取行動創造改變,就是我現在眼中的成熟定義。 我記得我跟諮 ... 於 lifestorying.co -

#9.責任方與被任命人 - IRS

這些國稅局稱之為「責任方」的個人或企業實體,負責掌控,管理或指揮申請該號碼的企業實體,以及 ... 依照申請表目前版本的說明,「責任方」定義如下:. 於 www.irs.gov -

#10.獨立執行工作時,讓人讚賞的特質 - 田中系統

責任感是進入職場的社會人都應具備的概念與實踐,但對於負責任、責任感的 ... 如果你也希望你的共事同仁都是具備上述定義的責任感,而你本身也具備 ... 於 tscloud.com.tw -

#11.簡析企業社會責任(CSR)之發展趨勢

害關係人的影響,亦包括員工、顧客、. 社區及環境等,而不單單只是對股東負. 責。 (2) 世界永續發展委員會(WBCSD) 將企業. 社會責任定義為:「一種企業為求得經. 於 bcsd.org.tw -

#12.「負責」為何還不夠?如何打造「當責文化」 - 天下雜誌

「當責」(Accountability) 與「負責」 (Responsibility) 最大的不同,在於「當責」必須「對結果負責」,而不是只把自己份內的事情做完就好。一個有「 ... 於 www.cw.com.tw -

#13.愛情淪為責任時,結束也不意外… - TVBS新聞

負責任 有兩個層次,第一個層次叫做「對別人負責」,也就是為自己對於別人做 ... 任何能夠為自己行為負責的人都知道,不管這個行為的定義好壞,都清楚 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#14.什麼是負責任AI - Azure Machine Learning - Microsoft Learn

了解什麼是負責任AI,以及如何將其搭配Azure Machine Learning 使用來了解 ... 模型在以性別、種族、年齡及其他特性所定義的敏感性族群上的公平性。 於 learn.microsoft.com -

#15.微軟公布負責任AI指導準則,將限制部份臉部辨識能力 - iThome

微軟更新負責任AI的指導準則,包括Face API不再提供予新用戶, ... 在臉部辨識服務下,微軟將限定可用的客戶,以及限縮到預先定義的使用情境,也將 ... 於 www.ithome.com.tw -

#16.職業災害之責任歸屬

職災之雇主與原事業單位之責任. □ 職災民事責任之風險分散. 1. Page 2. 職業災害的定義 ... A、B訂定書面承攬契約,B負責找勞工服勞務. □ 出工人數由A、B商定,A最終 ... 於 orgws.kcg.gov.tw -

#17.認真≠負責,如何理解「責任」二字 - 每日頭條

用「認真的態度」模糊了負責的本質有人認為做事認認真真,一絲不苟就是負責。 ... 對任務的這些要素重新定義,但不要把這個過程當成討價還價的機會。 於 kknews.cc -

#18.別再把責任推給別人了!教你如何做到「100%負責」的簡單公式

教你如何做到「100%負責」的簡單公式,人生只要三件事決定你的經歷! ... 將「瘋狂」定義為「持續進行相同的行為,卻期盼有不同的結果」。 於 www.bella.tw -

#19.責任- 維基百科,自由的百科全書

一般說來,發生法律責任的要件是比發生道義責任的要件更加嚴謹些,效果也更加嚴厲,但這也不一定。 一般認為,任何個人和團體都需要為自己的言論與行為負責,且一些觀點 ... 於 zh.wikipedia.org -

#20.責任(Burden / Duty / Liability / Obligation / Responsibility)續

負責任 的人在自身的自由中行動。 ... 負責任的行動發生在義務中,這義務給予他自由,給予他完全的自由。 ... 不同的法律部門對責任能力的定義也是不同的。 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#21.不負責任的媽媽,由誰定義?育兒不迷惘,從認定自我價值開始!

作者/四寶金牛巧媽咪. 曾經有段時間,老公最常對我說的話就是:「妳不可能讓全世界的人都理解妳。」而我也會不甘示弱的回應:「我不需要別人認同我、 ... 於 m.mamaclub.com -

#22.责任的定义是什么-爱问法律

责任和自由是对应的概念,责任事实上--虽然不是时间上--以自由为前提,而自由只能存在于责任之中。责任是唯独存在于上帝和邻舍的约束中的人的自由。负责任的人在 ... 於 m.law.iask.sina.com.cn -

#23.責任投資原則摘述

責任投資原則,亦為聯合國前秘書長Kofi Annan在2005年所發起的一項倡議行動,其 ... 後金融海嘯時代中,什麼是永續及負責任的金融機構,將重新被責任投資原則來定義。 於 www.tpex.org.tw -

#24.負責任的定義 - 波波黛莉

負責任 的意思是:不要責怪別人和自己負責任的意思是:管好你的「負面自我」內在微弱的負面聲音負責任的意思是:認清在任何情況下,你都有多重選擇。 於 www.popdaily.com.tw -

#25.【創業家實務思維系列(五)】淺論公司負責人的法律責任(上 ...

礙於篇幅,本次文章先向大家介紹公司負責人的定義、法律責任的種類,以及公司負責人實務上常見的民事責任,其中也說明了使公司負責人得以躲在公司面紗之後 ... 於 www.joinlaw.com.tw -

#26.什麼是責任?打造具有責任感的企業文化 - 禾澄企管顧問有限公司

實在是有夠不負責任的,想當年我… ... 可能不見得,因為要讓績效好的方法其實很多,而且只要刻意不去定義什麼叫「好績效」,只需以實際業績當成結果 ... 於 www.horise.com.tw -

#27.蜂力富Make you strong—責任感的體驗 - 團體輔導工作資訊網

以及依照教育部「品德教育促進方案」需求,使用人本主義的道德教學方式,學習負責的品德。 根據學者王兆林(2003)提出對學會負責的定義為,學習和作到在滿足自己需要和 ... 於 guidance.heart.net.tw -

#28.觀念建立:理解當責,打開工作積極力 - 天下創新學院

但其實放棄努力,除了放棄責任外,也等同放棄自我的工作價值。 ... 若要給一個簡單的定義,當責就是「全然的負責」,或至少是「超越原本責任的負責」 ... 於 www.leadercampus.com.tw -

#29.年輕人躺平就是不努力?只負起自己「確定能承擔」的責任

「不婚不生」,就不可能當不負責任的父母。 延伸閱讀:情侶交往十五年不婚不生:「婚姻的定義是,你願意把性命財產,交給對方處置。」. 於 womany.net -

#30.社會責任感是什麼意思? - 雅瑪知識

社會責任心的定義是什麼? 責任心是指對事情能敢於負責、主動負責的態度; 例如社會上有些人結婚後不珍惜家庭的幸福,生活不檢點、我行我素,把對方的 ... 於 www.yamab2b.com -

#31.怎麼養出自動自發、肯負責任的孩子?---15個策略培養孩子的 ...

不要把小孩貼上「不負責任」的標籤永遠不要認為孩子是「不負責任」的,因為這種看待孩子的方式往往會成為自證預言。創造一個沒有指責的家庭環境, ... 於 love-parenting.com -

#32.進階希塔療癒:加速連結萬有,徹底改變你的生命! - Google 圖書結果

負責任 •我了解造物主對負責任的定義。•我了解負責任是什麼感覺。•我知道何時要負責任。•我知道如何負責任。•我知道如何每一天負責任地過日子。•我知道造物主對負責任的 ... 於 books.google.com.tw -

#33.全是「控制狂父母」的錯?心理師:別以為不做決定,出錯了你 ...

這種拒絶為自己人生負責的特質在心理學上被定義為責任缺失(Responsibility Deficit),指人們不願做出選擇、過度依賴他人,擔心自身選擇會帶來負性結果,所以將選擇權 ... 於 www.storm.mg -

#34.吳克耀- 齊做負責任企業|光電「耀」未來 - 頭條日報

世界企業永續發展協會(WBCSD)對企業社會責任的定義是指企業須承諾持續遵守道德規範為經濟發展做出貢獻,並改善員工以及家庭、當地整體地區、社會 ... 於 hd.stheadline.com -

#35.責任心 - MBA智库百科

責任心是指個人對自己和他人、對家庭和集體、對國家和社會所負責任的認識、情感和信念,以及與之相應的遵守規範、承擔責任和履行義務的自覺態度。 於 wiki.mbalib.com -

#36.海岸地區遊憩者海洋素養前置變數與負責任環境行為之研究

基於過去研究對海洋素養的定義,本研究將海洋素養定義為除了了解海洋與學習. 海洋知識外,能清楚人與海洋彼此相互間的影響,並展現出保護海洋之行為。 四、負責任環境行為. 於 www.oac.gov.tw -

#37.責任_百度百科

負責任 的人在自身的自由中行動。除了他的行為和他本人以外,再沒有別的能夠支持他,減輕他的負擔,這個事實就是自由的證據。負責任的行動發生在義務中,這義務給予他自由, ... 於 baike.baidu.hk -

#38.大國責任論| 通識 - 現代中國

大國責任論最初又稱「中國責任論」,是指隨着中國綜合國力上升,中國在全球治理上應承擔更多責任及扮演負責任角色,以解決經濟危機、氣候變化等全球性議題。 於 ls.chiculture.org.hk -

#39.勇於當責、承擔責任與盡力負責(Accountability, Responsibility ...

『當責』是最佳領導力的集大成老闆或主管常常問屬下的幾個問題:誰要來解決這個問題?誰是主要負責人?有沒有人願意承擔這件事? 於 mymkc.com -

#40.責任與承擔 - 星雲大師

有責任感的人,自己可以克服困難,自己能夠開創良機;怕負責、怕承擔,最後只有一敗塗地、一事無成。 人生是由許多經驗累積而成,所以在跨出第一步時,要「敢」。只要敢負 ... 於 www.masterhsingyun.org -

#41.論責任社會與政府責任

泛,一切社會主體都要對自己負責、對他人負責、對. 社會負責。 ... 歐盟把社會責任定義為,公司在 ... 動時都要負責任地考慮對社會和環境的影響,其活動. 於 www.mpu.edu.mo -

#42.告訴你為何當責者更有機會被重用|518職場熊報

... 告訴你這兩者有什麼分別,而「當責者」又為何總是比「負責者」更被重視。雖然你在網路上可能很容易就能查到定義,但用一個故事來說明, ... 於 www.518.com.tw -

#43.責任感 - 中文百科全書

責任感釋義,責任,權力,責任感,辨析,定義,重點,充分證明,培養方法, ... 每個人都被生命詢問,而他只有用自己的生命才能回答此問題;只有以“負責”來答覆生命。 於 www.newton.com.tw -

#44.「成熟」的反面並不是「幼稚」,而是「不負責任」

從小到大不乏聽人說我「早熟」,但其實我一直好奇所謂「成熟」的定義究竟是什麼? 是因為我從三歲便開始學舞,常常上舞台表演,所以比較不容易怕生呢 ... 於 goafterkingdom.weebly.com -

#45.責任是一種職責和任務。身處社會的個體成員必須 - 華人百科

負責任 的大國,負責任的政府,負責任的公民--中國以更加鮮明的形象呈現在世界面前。 ... 定義. 責任:一個人不得不做的事或一個人必須承當的事情。例如:社會責任,家庭 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#46.負責任的定義是什麼? - mandy - 痞客邦

負責任 的定義是什麼? ... 一直以來我都覺得你是一個負責任的人但,真的是如此嗎? 為什麼晚上斬釘截鐵的說明天要上班到了早上就變卦? 你的工作危險性大沒 ... 於 like1371.pixnet.net -

#47.「責任感」是職場中最關鍵的特質 但對自己的「快樂」

「責任感」3個字看似簡單,卻又複雜難解。怎麼樣才算是負責任?過與不及之間該如何拿捏?要怎麼做才能同時兼顧工作上的責任以及實現個人夢想? 於 www.cheers.com.tw -

#48.承諾VS 負責任- Frank Huang的部落格

作者:黃坤松 日期: 2009-0627 「承諾= 負責任」﹖ 一般人經常把「承諾」與「負責任」的定義看成相同,經常檢視過去曾經做過哪些承諾,對於做了承諾 ... 於 blog.udn.com -

#49.小組工作與負責任的公民李德仁前言尊重人權、自由

生負責任和關懷他人行為的話,則這種能力的高低,就視乎其個人「公民意識」. 的高低。 ... 定義. 居民. 國民/人民. 公民. 居住於某. 凡有該國. 國民到達法定. 地方的人. 於 www.cityu.edu.hk -

#50.六招四原則教出負責任的孩子,建立雙贏親子關係

教會孩子「負責任」應該是絕大多數父母非常期待的,同時絕大部分孩子也 ... 從這定義來看,孩子真正的責任,就是面對承擔自己未來的「人生」。學習負 ... 於 www.myfutureclass.com -

#51.告訴你為何當責者更有機會被重用 - 大人學

在專案管理課程中,很多人會問我一個最近很紅的詞,叫作「當責」(accountability),今天我想拿「負責」(responsible)這個詞來比較,告訴你這兩者 ... 於 www.darencademy.com -

#52.真正的自由來自於全然的「負責任」|方格子vocus

負責任 代表願意用「在生命中發生的一切都與我有關」這個觀點看待世界。 這也意味著,會找到每件事情背後自己所能影響的部分,於是深深明白所有的結果都是 ... 於 vocus.cc -

#53.淺談公務人員對法律責任應有的認知(一) - 內政部

惟右開民法所定公務員對第三人之民事上責任,與憲法第二十四條規定:「凡公務員違法侵害人民之自由或權利者,除依法律受懲戒外,應負刑事及民事責任,被害人民就其所受損害 ... 於 www.moi.gov.tw -

#54.什麼是不負責任的行為的危險? 負責人 - DELACHIEVE.COM

當你思考的事實,這樣的責任介意的“可靠性”,“信心”,“責任”的概念。 解釋字典解釋這個定義負責為自己的行為及其後果的主體責任。 人是負責的親人,同事,朋友,特別是 ... 於 zhtw.delachieve.com -

#55.目標12 負責任的消費與生產確保永續消費和生產模式。 SDGs ...

促使學. 生關注各類商品隱藏之水資源、能源和食物匱乏等環境或社會事件,並教他們學會分析並做出消費的選. 擇,以及具備提出永續生產方案規畫。 除了認識消費與定義消費對 ... 於 sdgs.knsh.com.tw -

#56.負責任的礦產採購是宏碁持續關注的重要議題。尊重人權

宏碁負責任礦產採購計劃根據該礦產是否普遍存在於產品中,或者是否來自於受衝突影響和高風險地區(CAHRAs),定義是否需要優先管理。剛果的衝突礦產(3TG)、剛果的鈷和 ... 於 www.acer-group.com -

#57.irresponsible 的中文翻釋|VoiceTube 看影片學英語

試試VoiceTube 精心研發的線上課程吧! irresponsible. US /ˌɪrɪˈspɑ:nsəbl/. ・. UK /ˌɪrɪˈspɒnsəbl/. A2 初級. 定義 影片字幕. adj. 不負責任的; 不可靠的. Footer. 於 tw.voicetube.com -

#58.責任商業聯盟行為準則

1本準則亦鼓勵參與者在遵守法律合規的大前提下,借鑒國際公認的標準,以促進企業擔. 負起社會與環境責任及遵守商業道德。在任何情況下,遵守本準則不會違反當地法律。但是 ... 於 www.responsiblebusiness.org -

#59.學會做出負責任的決策】這計畫很完美我不需要意見! - 家長會

【品格教育繪本:學會做出負責任的決策】這計畫 ... 孩子同理體會的情境畫面之外,更於書末清楚給予主題定義、教導孩子何謂「領導力」──如:「領導力,是指導他人, ... 於 www.parentshop.com.hk -

#60.生活中做好自己份內的事,就是負責的行為 - 台灣總工會

「負責」在品格教育中的意涵是什麼?以做事態度而言就是「有始有終」、「今日事今日畢」;就待人處世而言,誠實與負責有不可分離的關聯,於是和朋友相處「承諾」也是 ... 於 www.tpfl.org.tw -

#61.愛‧喜歡;責任‧意義 - 三昧智學院

剛剛談到「愛」和「責任」,這個責任的定義是甚麼? ... 但是,這如果是50年前,這個男人就會被人家恥笑或瞧不起:「你不負責任」! 於 www.samadhispirit.org -

#62.負責的定義是什麼?2種負責任的態度讓能力更強大!

負責 的定義是承擔責任、完成任務,勇於面對錯誤和過失,並盡力改進與承擔後果。擁有負責任的態度,成為有責任感的人,能慢慢進步成長茁壯,並掌握解決問題的能力! 於 www.geniuskidgroup.com -

#63.以負責任管理概念將ESG 轉化為ESSG

現在是時候透過重新定義企業的目標和責任,來改革自由市場機制。一些市場參與者. 逐漸採用「負責任管理」相關的概念和實踐來扭轉股東價值最大化的趨勢。除了其他改革,. 於 www.hsu.edu.hk -

#64.responsible中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

responsible翻譯:責任, 責怪, 好的判斷力, 有鑑別能力的;能明辨是非的;負責可靠的, (工作)責任重大的,重要的。了解更多。 於 dictionary.cambridge.org -

#65.其先決問題是:到底在什麼情況下債務人是「可歸責」的?

這個問題牽涉到底債務人要盡注意義務到什麼程度、才可算是「不可歸責」,而民法上之歸責事由從責任最重至最輕分別說明如下:債務人所負責任最輕者為「故意責任」, ... 於 www.justlaw.com.tw -

#66.負責任旅遊行程對旅行社之財務績效影響The impact ... - 逢甲大學

析,欲了解旅遊業者與其推出的負責任旅遊行程之中的關連性。除此之外,由於 ... 關鍵字:負責任旅遊、財務績效、永續觀光 ... 三、研究假說與變數定義. 於 dspace.fcu.edu.tw -

#67.負責任的定義- 結婚板 - Dcard

文長,想知道男人對於負責任的定義是?或是女人妳們認為怎樣做才算是負責任?因為我自己遇到這種情況,好幾年前懷孕了但是前男友說經濟各方面還不能 ... 於 www.dcard.tw -

#68.12 2015020102 責任感的重要性-北投分院 - 三軍總醫院

2015020102, ,責任感的重要性,, ,責任感的定義:責任感是指我們對每一件工作都抱著認真,負責的態度來面對。有責任感的人會為自己所做的事負上責任,履行許下之承諾, ... 於 www.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#69.第3次員工讀書會-品格教育-盡責

定義 :明白別人的期望,並切實做到。 ... 「盡責」與「本份」是分不開的,責任來自於 ... 生學習作出明智的抉擇,並為自己的行為負責。 於 adh.mohw.gov.tw -

#70.一般責任保險基本參考條款(事故發生制適用) - 植根法律網

本保險契約用詞定義如下: 一、每一個人體傷責任之保險金額:指在任何一次意外事故內對每一個人體傷所負之最高賠償責任。 前述所稱體傷含死亡。 於 www.rootlaw.com.tw -

#71.為什麼我們無法對自己的人生負責?|責任缺失者的「鴕鳥式 ...

這種拒絕為自己人生負責的特質在心理學上被定義為責任缺失(Responsibility Deficit),指人們不願做出選擇、過度依賴他人,擔心自身選擇會帶來負性結果, ... 於 www.betterhelpgroup.com -

#72.你有為你的人生負責任嗎?請這樣做 - YouTube

你有為你的人生 負責任 嗎?請這樣做,才對得起你自己| ProjectElon ... 他對「責任」的 定義 將讓你徹底改觀! ▻ 正面啟發- Richard Pimentel (中英 ... 於 www.youtube.com -

#73.不負責任的英文翻譯 - 海词

例句. 管理部門對留在房間的個人財產不負責任。 The management is not responsible for property left in the hotel room ... 於 dict.cn -

#74.做事很認真,不代表你很負責 - 共好管理顧問公司

但其涵義是什麼,管理者該對什麼負責? ... 和確認,也可以通過與主管的討論、溝通對任務的這些要素重新定義,但不要把這個過程當成討價還價的機會。 於 gungho.co -

#75.綠色及負責任消費

Green & Responsible Consumption. 定義. 綠色及負責任消費是一種為減少浪費、保護環境和善用地球資源的消費模式。在日常生活中 ... 於 iknow.hkej.com -

#76.品格教育 「負責」之教學活動設計 - 華江國小

1.定義責任的內涵. 3-2-1 參與各類團體自治活. 動,並養成負責與尊重紀律的態. 度. 2.覺察自己的責任. 3.落實責任於生活中. 4.成長中的責任感. 於 www.hces.tp.edu.tw -

#77.習近平時期中國「負責任大國」地位之研究-從中共參與東協 ...

... 中國大陸想讓全球化之下的國際社會所重視,並重新定義自己,已然開始著手重視國家形象的構建。在美中競逐關係下,中國崛起被認定與權力、利益及責任的正相關發展。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#78.160- 責任保險

不賠(不符合責任保險之定義,但強制汽車責任保險是另外一種概念). • 被保險人無法律責任/保險人 ... 同條第一項) 規定保險人於第三人由被保險人應負責任事故所致之損. 於 www.nlus.org.tw -

#79.義務與責任的概念-知識百科-三民輔考

法律原本使第三人為行為人之行為負連帶賠償責任,但若該第三人得以舉證免責,則基於公平原則,仍令行為人或第三人負全部或一部之賠償責任,如:民法第187條第3項第3款、第 ... 於 www.3people.com.tw -

#80.消保法產品責任之法制研究 - 行政院消費者保護會

「產品責任」之「產品」,係採廣義的定義,即責任之主體不以製造者為限, ... 害,即應負責,與人的故意過失因素無關,而與產品(物)的瑕疵有. 於 cpc.ey.gov.tw -

#81.6招讓孩子學會為自己負責 - 親子天下

許多青少年自認為長大了,特不喜歡父母管束,卻常連些日常小事都做不好,需要父母幫忙善後。父母幫忙孩子的界限在哪裡,如何幫,孩子才能學會負責? 於 www.parenting.com.tw -

#82.事故引發之法律責任 - 桃園市政府警察局交通警察大隊

一、【定義】. 交通事故引發的「刑事責任」係指交通事故發生過程中,肇事人有不當肇事行為因而致人死、傷,構成刑法犯罪要件所應負的責任。具體而言,交通事故肇事人 ... 於 traffic2.tyhp.gov.tw -

#83.通識要義 - Google 圖書結果

2-9 享受負責的快樂一、責任與負責的定義(一)責任的定義責任是一種抽象概念, ... (二)負責的定義負責是負責任的簡稱,是指做好該做的事,承擔應承擔的任務,完成應完成的 ... 於 books.google.com.tw -

#84.SDG 12 負責任的消費與生產/地球日真心話:我的選擇 - 社企流

台灣一年的食物浪費量相當於1 萬3500 座101 大樓、舊衣回收量也創下10 年來新高,從生產至消費的路途中,究竟發生什麼事,以至於產生如此大量的浪費? 於 www.seinsights.asia -

#85.你對「負責」的理解深度,決定了你能成為哪種人

「負責」二字,表層意思是對「某件事情」擔負責任,工作認真踏實,盡到應盡的責任。但是,對於自己有著高要求的人而言,「負責」的定義,卻遠遠不是止步於 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#86.將工作負責到底 - 博客來

書名:將工作負責到底,原文名稱:Be Responsible To Your Work,語言:簡體中文,ISBN:9787543044739,頁數:182,出版社:武漢出版社,作者:秦書凱編著, ... 於 www.books.com.tw -

#87.完全責任能力 - 法律百科

圖1 完全責任能力資料來源:本辭典內容/ 繪圖:Yen 根據刑法第18條,刑法按照年齡將 ... 歲之人為限制責任能力之人,得減輕刑責;滿18歲且年齡小於80歲則必須完全負責,具. 於 www.legis-pedia.com -

#88.要某人負責任,首先要定義什麼是負責任 - 哈佛商業評論

要某人負責任,首先要定義什麼是負責任. To Hold Someone Accountable, First Define What Accountable Means. 領導 · 鮑伯.福瑞奇Bob Frisch; 2016/07/ ... 於 www.hbrtaiwan.com -

#89.不負責任

不負責任的問題- 爭論和刻板印象 ... 如果我們定義“不負責任”這個詞,那麼這就是一系列的質量,包括不願意承擔義務,不願意履行義務,將責任推給別人的願望,以及不能承擔 ... 於 zhtw.tierient.com -

#90.把事情做對、做好!為「最終成果」負「完全責任」,就是當責

是「responsibility」「responsible」(責任、負責)的同義詞嗎? ... 為例,「accountability」就是該公司六大價值觀之一,其定義如下:. 於 www.managertoday.com.tw -

#91.5 種習慣檢視自己是不是個負責任的人 - SkySchool

其實,若以做事態度來說就是「有始有終」;以待人處世而言,「遵守承諾」也是一種負責任的態度;在生活中做好份內的事,不輕易被他人影響或動搖,並且 ... 於 sky-mba.com -

#92.對責任的理解通常可以分為兩個意義。一是指分內應做的事,如 ...

負責任 的人在自身的自由中行動。除了他的行為和他本人以外,再沒有別的能夠支持他,減輕他的負擔,這個事實就是自由的證據。負責任的行動發生在義務中,這義務給予他 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#93.你真的懂什麼叫做「負責任」嗎?這五點沒做到 - 報橘

一、負責任的意思是:無論你當下怎麼樣、做了什麼、擁有什麼或覺得什麼,都不能怪責他人。 · 二、負責任的意思是:不要怪責自己。 · 三、負責任的意思是:管 ... 於 buzzorange.com -

#94.國家賠償法 - 全國法規資料庫

國家損害賠償,本法及民法以外其他法律有特別規定者,適用其他法律。 第7 條. 國家負損害賠償責任者,應以金錢為之。但以回復原狀 ... 於 law.moj.gov.tw -

#95.我們產品背後的夥伴| Dell Traditional Chinese

以負責任、符合道德及永續理念的方式採購礦物 ... 我們期望供應商以盡責的社會與環境商業實務作法,就如同供應商原則所定義,且遵守這些原則是與Dell 做生意的條件之一 ... 於 www.dell.com -

#96.洪仲清臨床心理師- 愈負責任的人 - Facebook

自責。 延續之前的主題,能自我專注,並且有能力分化思維與 感受,是定義自己,為自己 ... 於 www.facebook.com -

#97.全球「自」理︰在思想史脈絡中實踐負責任的大國角色

滿足外界對於所謂「負責任」的定義。在全球化時代,外界總是關心中國是. 否能夠參與解決、減緩或預防各種全球治理問題。不過,不論是古典的或當. 於 wenti.nccu.edu.tw