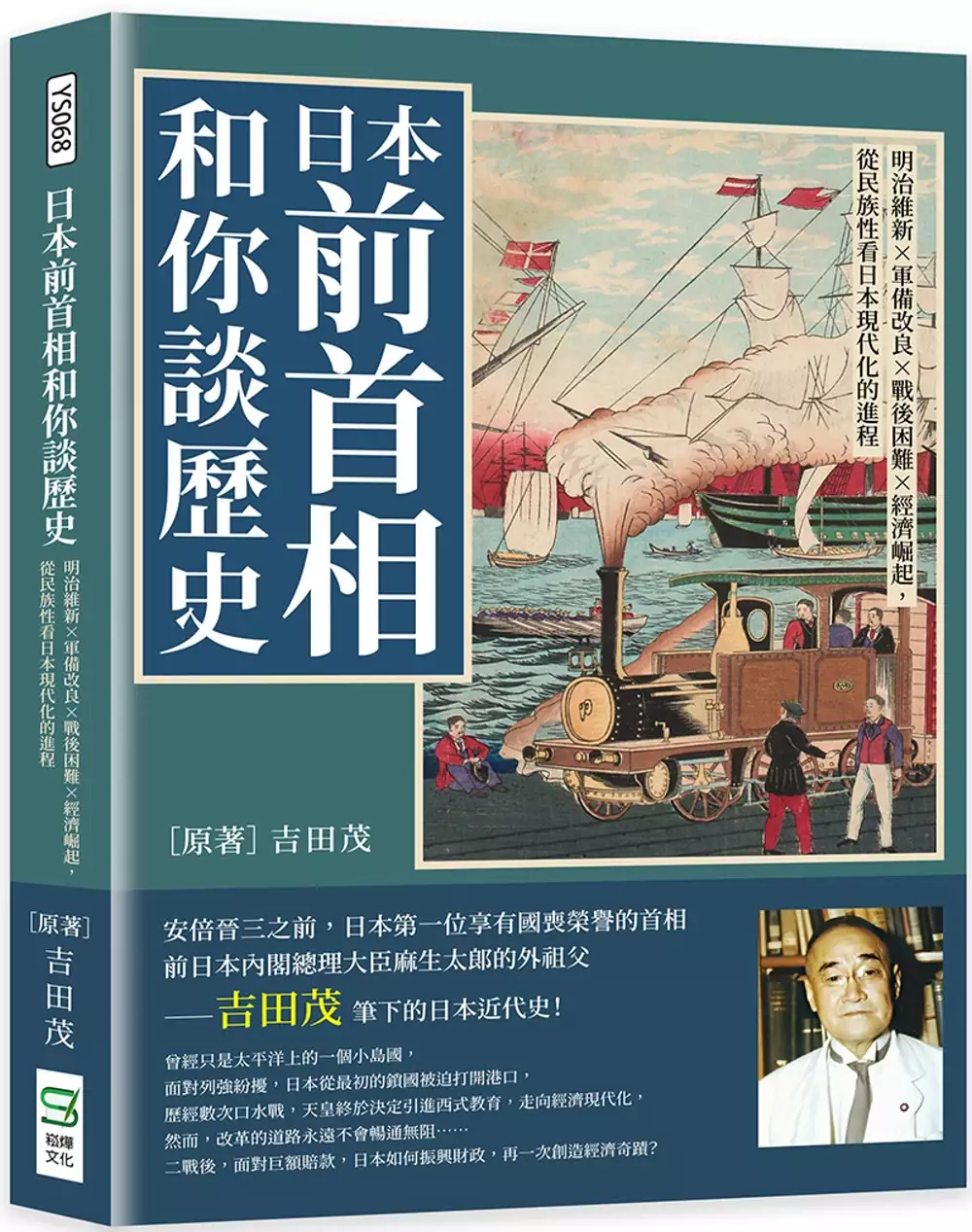

轉換型領導人物的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吉田茂寫的 日本前首相和你談歷史:明治維新×軍備改良×戰後困難×經濟崛起,從民族性看日本現代化的進程 和黃樹民的 林村的故事:一個村書記眼中的新中國變遷都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Leadership - 小人物,大思想----Small talks big thoughts - 痞客邦也說明:轉換型領導 是結合交易型領導與魅力型領導,以促進組織變革更新的一種領導 ... 領導者。 5。按照你的行動呼籲。德雷莎修女知道她的生命的呼喚。弄清楚你 ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和春山出版所出版 。

國立臺灣科技大學 設計系 鄭司維所指導 王育安的 皮爾斯符號學應用於插畫創作研究 ──以花語性格測驗為例 (2021),提出轉換型領導人物關鍵因素是什麼,來自於花語、角色插畫、符號學、MBTI線上測驗。

而第二篇論文國立政治大學 傳播學院碩士在職專班 劉慧雯所指導 李岱瑾的 社群平台間的游動:從符擔性角度看記者分化使用之戰術 (2021),提出因為有 社群平台、臉書、Instagram、記者、符擔性、戰略/戰術、人際關係的重點而找出了 轉換型領導人物的解答。

最後網站權變理論- 維基百科,自由的百科全書則補充:領導 者可以是任務驅動型的,也可以是關係驅動型的。菲德勒建議個人確定他們的動機偏好的方式是通過「最不喜歡的同事」分數評比。

日本前首相和你談歷史:明治維新×軍備改良×戰後困難×經濟崛起,從民族性看日本現代化的進程

為了解決轉換型領導人物 的問題,作者吉田茂 這樣論述:

曾經只是太平洋上的一個小島國, 面對列強紛擾,日本從最初的鎖國被迫打開港口, 該堅持武士道精神,還是學習西方文化? 歷經數次口水戰,天皇終於決定引進西式教育,走向經濟現代化, 然而,改革的道路永遠不會暢通無阻…… 二戰後,面對巨額賠款,日本如何振興財政,再一次創造經濟奇蹟? ◤從鎖國到開放:日本如何改變自身處境?◢ ▎廢藩置縣,中央政府委任縣知事 中央集權制度形成,德川時代那些控制大量土地的藩主實質性地失去了自己的權利。承認土地自由買賣,並廢除了農民和土地的隸屬關係。 ▎廢除身分等級制度 停止武士的俸祿,人們必須依靠職業,例如教師、官吏或企業家等來保障自

己的生活,並讓國民擁有平等接受教育的機會。 ▎現代化軍備 學習西方各國軍備制度的知識,吸取德川末期軍備改革的經驗,激勵全國民眾保衛國家的決心,以全新的思想創建了現代式的軍隊。 ◤現代化進行式:轉型陣痛期與面臨的挫折◢ ▎改革的代價 政黨的出現打破了政治家之間的統一,天皇和元老組成的最高領導階層被取代,但是繼任的第二代領導者們卻無法透過共同的經驗和思想基礎統一論調。不成熟的政黨政治容易產生腐敗,官僚文化使那些積極擁護民主主義的日本人逐漸對現實政治產生了抗拒情緒,而鄉下人民則擔心國家的優良傳統被丟棄。 ▎軍國主義失策 領導日本軍權政治的人們只把眼光局限

於亞洲,無法正確理解美國的想法和歐洲的政治走向,一味認為締結三國同盟就能改善日本地位,在中日問題上獲利。儘管國內包括天皇在內,有不少人都反對戰爭,1941年12月,日本還是毅然發動了與美、英的戰爭,導致了後面的一系列悲劇。 ◤二戰之後:暫時的困難與重振經濟體系◢ ▎主要城市成為廢墟,人民夾縫中求生存 首都東京是日本境內最大的城市,從1940年到1945年,東京人口從670萬銳減至280萬人。大多數人只能在臨時搭起的小屋裡避風防寒,交通也在猛烈的轟炸中也被破壞殆盡。日本的商船隊完全消失了,就算能夠從國外買到原料,也沒有運輸條件。就是在這樣重重的惡劣條件下,日本的工業生產能力大

幅度下降。 ▎理想與現實的差距 為了抑制戰後的通貨膨脹,新政派人物提出了一種理想化的政策:以新的體系平衡薪資水準與物價。然而,黑市的出現打破了物價標準,勞工也因無法領到生存所需的薪資展開罷工,日本開始了物價與薪資的惡性循環。 ◤經濟奇蹟:日本何以從戰敗國躋身世界強國?◢ ▎道奇的政策 1949年初,底特律銀行董事長道奇提議在日本制定嚴格的平衡預算,結束日本的通貨膨脹,控制用在資助出口和進口的補助金,將日本經濟穩步地置身於商業的基礎之上。 ▎韓戰爆發,刺激日本經濟 當日本正處於一個不依靠補助金資助、努力奠定進出口基礎的時候,韓戰爆發了。軍需物資在日本訂

貨,海外市場也開始全面繁榮,日本的商品輸出有了突飛猛進的成長,整體經濟有了明顯的好轉。 ▎農業技術成長,促進國家生產力 政府實行土地改革,將土地分給了佃農,提高了佃農們的生產熱情。戰後糧食困難,農民高價出售糧食,累積了大量資本,並研發農業技術。戰後20年,農民的數量減少了,農業生產卻足足成長了一倍。 本書特色 本書共有五章,其中前四章按照時間先後,將近代日本的百年史劃為四個階段:明治維新、走向現代化、戰後的困難時期以及經濟得到恢復和發展的時期,並逐一對其做出具體論述,在最後一章中,吉田茂做了一個簡短的總結,並滿懷希望地提出了日本未來的計畫和構想。

皮爾斯符號學應用於插畫創作研究 ──以花語性格測驗為例

為了解決轉換型領導人物 的問題,作者王育安 這樣論述:

近年來韓式、歐式花藝在台灣越來越盛行,可以看到越來越多設計師及插畫家創作與植物、花卉相關作品,吸引到許多人的目光。從中發現花語似乎與符號學有某種關聯性,因此本研究思索是否可以透過符號學理論,分析出將花語的文字意象轉化成視覺圖像的可能性。並透過將花語與MBTI 16型人格做結合的方式,設計了一款《花語說》線上性格測驗,以此作為創作的成果,希望可以通過此線上測驗,了解符號的創造及人們對於符號解讀的方式,並達到增加觀者與插畫創作之間共鳴與互動的效果。本研究透過探討皮爾斯提出的符號類別及「無限衍義」(unlimited semiosis)的方式,找出將花語與人物性格結合並轉換為具體視覺符號的方法。並

透過文獻探討、案例分析,了解如何應用符號、形式、構圖去營造出想要傳達的視覺氛圍。對於後續進行角色插畫的創作整理出更加具體的想像以及規劃。本研究將創作過程分為五個階段,依序為一、主題確認:將MBTI人物性格與花語做配對,並依照配對結果,為每個角色插畫加入象徵物件做搭配。二、插畫繪製:依據確認的插花風格,完成16幅角色插畫創作以及線上測驗主視覺插畫、12道題目和花語與象徵物件插畫及動態。三、網頁流程與介面設計:完成所有插畫繪製後,進行整體線上測驗流程規劃與頁面介面設計。四、設計成果:整合所有插畫與介面樣式並加入轉場動態效果,過程中進行迭代、修改,最終完成整體線上性格測驗。五、實際驗證階段:本研究將

透過受測者對於線上測驗的實際體驗與半結構式的問卷訪談回饋,做出結論與建議。本研究發現應用符號學可精準地找到創作的線索與脈絡,雖然不同的觀者對於創作的感受程度會有所不同,但若遵循一些既有的色彩心理學、構圖方式等相關文獻知識的應用,可更加容易的營造出插畫所想要傳遞的氛圍。從《花語說》線上性格測驗使用者反饋得知,結合插畫與人格測驗確實可以增加觀者與插畫創作之間的共鳴與互動,並且願意推薦這項測驗給朋友體驗。而關於網頁的易用性以及網頁流程、資訊架構、使用者介面設計等相關領域的知識,都是後續可研究的方向。

林村的故事:一個村書記眼中的新中國變遷

為了解決轉換型領導人物 的問題,作者黃樹民 這樣論述:

▌一道當代中國的縮影,一本小說般的民族誌。▌ ●當代中國研究的民族誌經典● 【自從出了這件悲慘的事情,我開始問生活的意義是什麼?如果像侯桐這樣年輕、善良、健康、精力充沛、受歡迎的人,都這麼不走運,那麼,難道我就比他強、就配有好命嗎?如果到頭來不過是生病受罪、一命嗚呼,我為什麼還要玩命工作?有兩個月的時間,我盡量不待在林村。一在村裡,我就想起侯桐去世前的幾個月受的那份罪。就在這個時候,我發現廈門市的卡拉OK飯店能讓人舒坦一下。你可以長時間待在這裡吃飯,還有高級音響,可以找到年輕時唱的革命老歌。唱這些革命歌曲,我的生活就有目標,就有希望。我現在是一個好歌手,你信不信?】

一九八四年,原於美國愛荷華州立大學人類學系任教的黃樹民,來到廈門市郊的林村,準備展開田野調查,希望以該村為範例,具體而微地呈現一九四九年新中國成立後,面對由上而下頻繁颳起的政治運動旋風和經濟社會體制改革,平凡微末如林村的農村社會,如何度過並適應各種翻天覆地的變化。 一個溼熱的十一月天,作者與該村的黨支部書記,亦即村中的統治者葉文德初次見面,為了討論房租(但葉並不是房東),結果可說不歡而散:「一百塊美金!我真是氣極了,他竟然開出這種不合行情的價錢。我突然有股衝動想把桌上那盤蜜餞砸到他臉上。」哪知峰迴路轉,葉文德因父親墳墓被毀向作者訴苦,開啟兩人深談契機,最後作者更決

定以這位村書記的個人生命史為主線,織連《林村的故事》。 上述過程生動地描摹在本書開篇,使我們立刻意識到,這是一本不尋常的民族誌──作者將不會隱身在故事背後,僅以旁白式的畫外音,進行分析解釋;反之,作者讓自己也成為故事中的要角。 《林村的故事》以作者和葉文德一問一答的對話形式推展,徐徐揭示林村自一九四九年後所受的衝擊與回應;由於筆調流暢,情節曲折,令人似在讀小說,常被譽為不只是扎實的學術研究,也是優秀的文學作品,甫出版就成為經典。 第二版增補了作者於一九九六年回訪時的觀察。此時葉書記五十開外,村子在其領導下欣欣向榮,他本人事業也很成功,但心中茫然卻

日益增多,開始流連在村外的卡拉OK飯店,唱舊時革命歌曲尋求安慰。 本書為最新的第三版,作者將二○一五年重訪林村的感想補寫一章,以期讀者體會當前中國改變的速度和趨勢。已富裕到全村四百多戶至少有十戶財產超過人民幣一億的林村,其未來有無隱憂?卸下了書記職務的葉文德,現況又如何?進入二十一世紀的林村,仍是值得我們密切關注的當代中國縮影。

社群平台間的游動:從符擔性角度看記者分化使用之戰術

為了解決轉換型領導人物 的問題,作者李岱瑾 這樣論述:

社群平台走向多元化,記者受個人不同因素影響,發展出相異的分化使用平台策略。本研究為瞭解記者在社群平台間的行動脈絡,從中發掘如何在平台戰略體制下執行戰術,創造反體制的生存空間,對其人際關係的影響。因此,以符擔性理論(Affordance Theory)為基礎,透過深度訪談十二名不同世代的記者,探究記者如何感知社群平台符擔性以操作戰術,在互動中又創造哪些平台新意義。研究發現,記者操作戰術時有一個既定的邏輯,以臉書作為使用社群平台之開端,當記者感知臉書內涵的轉變後,試著先調整自身行為的合適性,改變發文內容、降低貼文頻率、增設隱私設定,直到無法滿足個人使用慾望,以跨平台至Instagram和創建臉書

新帳號為最多記者採用的戰術。記者在多重情境之下,並不會完全消失在臉書中,而是以臉書為本,其他社群平台為輔。這顯示,記者不願破壞臉書經營已久的人際關係,運用臉書原始科技的設計翻轉為有用資源,知覺臉書龐大的使用者和資訊量之優勢,從單純交友軸線轉變成輔助新聞工作的工具,以經營弱關係和獲取資訊管道為主,Instagram則成為私人的生活實記;記者游移在社群平台之間的差異行為,彰顯出記者的戰術因應科技變遷不斷地適應,也深受日常生活和工作經驗影響。

轉換型領導人物的網路口碑排行榜

-

#1.領導力是什麼?具備這5大能力讓你成為卓越的領導者! - 言果

管理者角色與職責課程. 很多人剛開始接手領導職位時,無法適應從個人工作轉換至團隊帶領的角色上,以及對於領導者要做 ... 於 yanguo.com.tw -

#2.社會福利行政的領導與激勵 - HackMD

當代領導理論與觀點. 交易型-轉換型領導; 魅力-願景領導; 自我領導; 新興領導觀點. 激勵的意涵與觀點. 激勵的意涵與類型; 激勵理論. 領導與領導者. 領導與管理. 管理者. 於 hackmd.io -

#3.Leadership - 小人物,大思想----Small talks big thoughts - 痞客邦

轉換型領導 是結合交易型領導與魅力型領導,以促進組織變革更新的一種領導 ... 領導者。 5。按照你的行動呼籲。德雷莎修女知道她的生命的呼喚。弄清楚你 ... 於 managementg5.pixnet.net -

#4.權變理論- 維基百科,自由的百科全書

領導 者可以是任務驅動型的,也可以是關係驅動型的。菲德勒建議個人確定他們的動機偏好的方式是通過「最不喜歡的同事」分數評比。 於 zh.wikipedia.org -

#5.何謂轉換型領導?其構成要素及其領導者的特質各為何?

1.轉換型領導. 是目前學術上較受到注重的理論,最早由柏恩斯(Burns)提出。轉換型領導是結合交易型領導與魅力型領導,以促進組織變革的一種領導理論。 · 2.柏恩斯認為. 轉換 ... 於 www.3people.com.tw -

#6.變革型領導 - 百科知識

“變革型領導”作為一種重要的領導理論是從政治社會學家伯恩斯(Burns)的經典著作《Leadership》開始的。在他的著作中,伯恩斯將領導者描述為能夠激發追隨者的積極性從而更好 ... 於 www.jendow.com.tw -

#7.朝陽科技大學企業管理系碩士論文

另轉換型領導風格運用,領導者扮演組織裡扮演舉足輕重的角色,也. 是領導效能的主要關鍵因素之一。本研究以Bass & Avolio 所提出的構面作. 為變數,茲將各國內外學者提出 ... 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#8.組織領導

探討領導者的領導型態,培養領導者的方式。 領導者、被領導者、情境三種變數,依據情境調. 整領導方式。 ▫轉換型領導. ▫交易型領導. ▫魅力型領導. ▫願景型領導. ▫團隊 ... 於 shihthink.files.wordpress.com -

#9.領導力與黃金團隊|方格子vocus

今天,我們討論的領導力特質為:「轉換型領導力」。轉換型領導力強調領導者個人魅力,並成為團隊的學習與效仿的對象,加上運用正向有智慧的 ... 於 vocus.cc -

#10.轉換型領導行為、部屬工作壓力及主管滿意度的關聯... - YUMPU

轉換型領導 者總是透過情感或情緒上的喊話, 給部屬注入活力(Yukl,1998),像是主管「 激勵鼓舞」 的行為, 例如提出願景、 熱烈地規劃未來美景等, 可以 ... 於 www.yumpu.com -

#11.500位CEO,這3人為何「脫穎而出」?變動環境下 - 商周

伯恩斯(James Burns)將交易型領導與魅力型領導,兩種領導方式做了巧妙的揉合,而提出「轉換型領導」(transformation Leadership),也有人翻譯為 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#12.轉換型領導與組織認同:領導者組織典範性知覺的調節效果

溫金豐(Uen, Jin-feng) 林裘緒(Lin, Chiou-shiu) 錢書華(Chien, Michael S.) 主題與關鍵字:: 轉換型領導組織認同領導者組織典範性Transformational leadership ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#13.主管領導風格與員工留任意願之研究—以電子零組件製造業為例

... 轉換型主管領導風格對員工留任意願具有正向顯著影響;(三)創新型與支持型組織文化對轉換型主管領導風格具有正向顯著影響;(四)創新型與支持型組織文化對交易型主管領導 ... 於 www.semanticscholar.org -

#14.轉換型領導量表(Transformational Leadership ... - 問卷寶庫

李超平與時勘將轉換型領導量表分成四大構面,說明如下: · :意指領導者以身作則, 以德行來領導, 為部屬建立模範,透過潛移默化的方式進而影響部屬, 使之以 ... 於 bigdataquestionnaire.blogspot.com -

#15.新世代管理應該要知道的事!淺談職場中的領導風格 - 高雄市政府

轉換型領導 (Transformational leadership)在學理上的定義為,領導者透過提出更高的理想. 與價值,以激發組織成員內在動機以及屬於個人情感與發展的高層次 ... 於 orgws.kcg.gov.tw -

#16.領導型態、情緒智力與員工關係品質及工作投入關係之探討

摘要. 本研究以領導者情緒智力的情境觀點探討部屬對上司的關係品質在轉換型領導、交易型領. 導對員工作投入的中介效果,以及領導者情緒智力程度的高低在領導型態與關係 ... 於 www.management.fju.edu.tw -

#17.並顯示其如何影響部屬3. 比較轉換型與交易型領導 - SlidePlayer

13 魅力型領導的議題2/2 魅力領導的陰暗面自我本位所驅動之魅力領導者把自我利益與個人目標放在組織目標之上。 組織行為學Chapter 12 領導的現代議題. 於 slidesplayer.com -

#18.轉換型領導風格 - 政府研究資訊系統GRB

顧客購買的不只是員工的服務行為,在享受服務時的心情與情緒也是所購買服務的一部分。然而,過去研究僅分別探討員工服務行為與情緒表達的影響,忽略此二者可能存在的 ... 於 www.grb.gov.tw -

#19.在轉換型領導中,了解部屬的需求,並提出遠景與創造制度

轉換型領導 是 轉型領導理論- 教育百科教育雲線上字典台東大學109 10 17-轉換型領導統御-詹翔霖教授PDF - Scribd 何謂轉換型領導?其構成要素及其領導者的特質各為何? 於 ukdzp.mmlivesex.com -

#20.從轉換型領導方式探討領導者與部屬間互動關係之研究

現代之公共事務管理領導者不能侷限在傳統公共行政由上而下宰制專制的心態,而是必須運用其影響力,帶動整個團隊的士氣與效率,消除抗拒和恐懼,並以顧客服務之觀念, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#21.轉換型領導與新科技使用意圖之關係: 自我效能之中介效果

轉換型領導 (transformation leadership)指的是,一種領導者經由提高理想及價值. 來激發部屬內在動機的領導風格(Burns, 1978)。根據Bass(1985)的主張,領導者. 可以 ... 於 www.cabmt.org.tw -

#22.轉換型領導影響部屬、主官管組織價值一致性及團隊效能之研究

此議題在國內甚少研究者探究,值得加以探討。本文針對. 國軍軍職人員進行問卷施測,共獲取有效問卷298份。利用結構化方程模式驗證所設立的 ... 於 www.fhk.ndu.edu.tw -

#23.領導的黃金法則四:化差異為凝聚力《解答》 - 永無止盡的學習路

請問在轉換型領導的模式中,領導者與被領導者之間的關係建立就是在兩者之間的何種關係? 忠誠. v, 信任. 尊重. 仰慕. Q, 請問在變革的過程中,組織遭遇 ... 於 roddayeye.pixnet.net -

#24.轉換型領導之研究 以成功領導者為例- 政大學術集成

新近領導理論將領導分為兩種類型:一為交易型領導,一為轉換型領導。後者在近年來備受矚目,係指領導者藉由個人魅力,對追隨者施予精神上的激勵、個別化的 ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#25.應用轉換型領導提升護理人員傳染病防治參與

現行執行傳染病派遣送訓時,多. 數護理人員並不清楚參與防疫之責任. 與義務,且派訓之護理人員更非第一. 線直接照顧病人臨床工作者,若遇傳. 染病疫情爆發時,無法發揮傳染 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#26.轉換型領導與交易型領導對領導者與部屬交換關係之預測效果

本研究以軍事成員為研究對象,其目的在於比較轉換型領導. (transformational leadership)與交易型領導(transactional leadership)對領導者. 與部屬交換關係(leader-member ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#27.第二章、領導的原理

(3)「商討民主型」 (consultative democrative) :彼此有信心,重要事項由領導者決定,部屬執行。次要者才由部屬決定,上下間乃雙向溝通。非正式組織成立後多能支持正式 ... 於 web.nutn.edu.tw -

#28.轉換型領導代表人物,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

轉換型領導 代表人物,大家都在找解答第1頁。教檢教育綜合科必考,不看會後悔:代表人物或名詞理論或主張320 by 閃琳. 代表人物或... 交易型領導、轉換型領導0 by 企業 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#29.管理學》管理者即領導者 - 風雲集

另一種「轉換型領導者」(Transformational Leaders),會刺激並激發(轉換)部屬展現非凡的成就。從完成任務的觀點,轉換型領導是立基於交易型領導之上, ... 於 www.yunjoy.tw -

#30.5 個成功的變革型領導範例| 2023 年更新 - AhaSlides

變革型領導者是鼓舞人心的,可以在各個層面創造積極的變化,從個人到大型團體,以實現更大的目標。 本文將通過7 個變革型領導的例子幫助管理者理解這些 ... 於 ahaslides.com -

#31.試論以轉換型領導提升司法效率

1.轉換型領導的定義:Burns(1978)對轉換型領導作一個界定,認為轉換型領導是人與人之間的影響過程,在這個過程中領導者試著提出較高的理想與價值,企圖使部屬做到為了 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#32.教師轉換型領導與學生就業力發展之研究: 以社會認知生涯 ...

由此可知,就業力可視為一個涵蓋主觀與客觀要素的心理社會構念(De Vos et al., 2011)。 再者,澳大利亞教育部於2006 年提出「就業力技能架構」(employability skills ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#33.企業管理CH11領導Flashcards - Quizlet

領導者透過給予員工獎酬及滿足員工需求,引導部屬完成工作,部屬對領導者的順從也是建立在交換互惠的基礎之上。 轉換型領導 ... 延伸自特質理論,魅力型領導者可以清楚說明 ... 於 quizlet.com -

#34.交易型領導、師徒功能認知與組織承諾之關連性研究

領導者能激勵部屬或追隨者,使工作績效超越領導者及自己的期望(Bass & Avolio, 1993)。轉換型領導者不僅激勵部. 屬跟隨領導者的命令,更要求部屬堅定的相信組織轉換的 ... 於 dba.nkust.edu.tw -

#35.旅館領導行為與服務人員公民行為的關聯The Relation between ...

本研究從服務人. 員的角度,以轉換型領導、交易型領導為自變項,成員對領導者的信任為中介變. 項,服務導向組織公民行為為依變項。其主要目的係探討風景區渡假旅館成員對. 於 aca.cust.edu.tw -

#36.17 轉換型領導者除展現領導者對追隨者的關心外 - 阿摩線上測驗

17 轉換型領導者除展現領導者對追隨者的關心外,更以發展體恤面的方式來影響追隨者,具有「4Is」 的作為,下列關於「4Is」的敘述何者錯誤? (A)個人的魅力(Individual ... 於 yamol.tw -

#37.結構距離下轉換型領導如何影響工作角色績效? 支持與變革開放 ...

Strauss, Griffin 與Rafferty(2009)探討轉換型領導者. 如何塑造員工的工作角色績效,這樣的研究設計固然橋接了Burns(2008)所關注的領導者/ 追隨. 者的 ... 於 www.airitifile.com -

#38.金融業與半導體業之轉換型領導與權力基礎關係之比較 - 東吳大學

領導 當以權力為核心,沒有權力,領導即無從存在(Knippenberg & Hogg, 2003),領導. 與權力是有概念上的連結(Krause, 2004;Knippenberg & Hogg, 2003)。領導者所運用權力以. 於 www.scu.edu.tw -

#39.轉換型領導者的管理作法 - YouTube

轉換型領導 者的管理作法 轉換型領導 者的管理作法強調領導者與員工之間的關係和互動,通過激勵和激發員工的潛力,以實現組織的目標和成就。 於 www.youtube.com -

#40.交易型領導與組織承諾之關聯性:探討心理賦權感各構面之中介

Bass 認為轉換型. 領導讓部屬感到信任、景仰、忠誠及尊敬,且受到. 激勵願意多付出,而交易型領導則是一種交換過. 程,可能導致部屬雖順從領導者的要求,卻無法產. 生熱情 ... 於 lis.mcut.edu.tw -

#41.17 轉換型領導者除展現領導者對追隨者的關心外 - 題庫堂

17 轉換型領導者除展現領導者對追隨者的關心外,更以發展體恤面的方式來影響追隨者,具有「4Is」的作為,下列關於「4Is」的敘述何者錯誤? (A)個人的魅力(Individual ... 於 www.tikutang.com -

#42.非營利組織領導之探討:模式建構與個案分析

型-願景型領導(charismatic-visionary leadership),以及團隊型領導(team leadership)(Robbin & Coulter,. 2003)。 在轉換型-交易型領導理論中,領導者透過 ... 於 lib.must.edu.tw -

#43.庫克五大領導力,要讓蘋果蛻變 - 今周刊

庫克想建構的領導風格在管理學中稱為轉換型領導,由美國政治社會學家詹姆斯·麥格雷戈·伯恩斯提出。在說明公司的文化願景中,訴諸追隨著的道德價值觀為行動 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#44.轉換型領導- 行政學名詞- 英文翻譯 - 三度漢語網

轉換型領導, transformational leadership, 【行政學名詞】. 轉換型領導者, transformational leader, 【管理學名詞】. 轉型領導;轉換型領導, transformational ... 於 www.3du.tw -

#45.轉型領導理論- 教育百科

名詞解釋: 「轉型領導」(transformational leadership)係指領導者會以前瞻性的遠景以及個人的魅力,運用各種激勵策略,對組織成員發揮三種轉型的效果:其一,使成員在 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#46.行政學(上)ZZZ002班 - 國立空中大學

領導Leadership. 21. NOU. △ 7.轉換型領導者的特質. ⑴創造前瞻遠景. ⑵啟發自覺意識. ⑶掌握人性需求. ⑷鼓舞學習動機. ⑸樹立樂在工作價值. △ 8.轉換型領導者的策略. 於 www2.nou.edu.tw -

#47.僕人式領導(Servant Leadership)

... 轉換型領導者-激勵其部屬超越自己的利益而以組織利益為重. 能對其部屬產生深遠的 ... 願景型領導者有那些技能:. 向他人解釋願景的能力; 不只是以口頭,還需要有透過行動 ... 於 ilms.ouk.edu.tw -

#48.轉換型領導與組織認同:領導者組織典範性知覺的調節效果

Airiti Library華藝線上圖書館. 於 www.airitilibrary.com -

#49.轉換型領導行為、部屬工作壓力及主管滿意度的關聯 人格特質 ...

本研究旨在探討部屬知覺主管轉換型領導行為(包含激勵鼓舞與智性啟迪). 與部屬之工作壓力(包含工作要求壓力、缺乏自主性壓力以及主管壓力)以及主. 於 web.ba.ntu.edu.tw -

#50.倫理領導與領導效能關聯性之探討(Chinese Edition)

亦即領導者的認知性道德成熟度的高低,是否會影響部屬對於領導者所展現於外之轉換型或交易型領導行為的知覺。其次,結合領導行為與道德成熟度兩個構面,形成四種不同型態的 ... 於 www.amazon.com -

#51.領導的新趨勢—談真誠領導

環境中,不管領導者用的是何種領導型態,其個人. 特質與領導成功要件皆扮演著舉足輕重的 ... 導和魅力領導、轉換型領導、僕人式領導與真誠. 領導全是強調「根本建造(root ... 於 haleluya.cc -

#52.轉換型領導與交易式領導-知識百科 - 三民輔考

轉換型領導 是藉由領導者和成員共同成長提昇雙方道德和動機的層次,並達成目標。在這個過程中,領導者必須不斷的成長才能透過更高的理想和道德,如自由、公平、和平等來提昇 ... 於 www.3people.com.tw -

#53.一起快樂合作吧!團隊調節焦點、團隊情感氛圍與團隊績效的關係

... 轉換型領導與團隊情感氛圍為調節中介模式。研究收集246位團隊成員及58位團隊領導者來自58個團隊樣本,研究結果顯示,團隊促進型焦點正向預測團隊正向情感氛圍;團隊預防型 ... 於 www.bestwise.com.tw -

#54.《行政學》 - 高點會計網

甲、申論題部份:(50分). 一、試比較領導者與管理者之差異?並說明欲成為有效的領導 ... 3.轉換型領導(transformational leadership). (1)成功的領導者可以提供願景以及 ... 於 cpa.get.com.tw -

#55.轉換型領導與組織認同:領導者組織典範性知覺的調節效果

溫金豐,林裘緒,錢書華,轉換型領導,組織認同,領導者組織典範性,Transformational leadership,Organizational identification,Leader o,月旦知識庫-文獻檢索站, ... 於 lawdata.com.tw -

#56.11 個常見的領導風格(以及如何找到自己的風格) [2021] - Asana

他們還能將這些技能與公司的目標聯繫起來。 當領導者富有創造力、願意合作且能提供具體的回饋時,教練式型領導力就會是成功的。同樣 ... 於 asana.com -

#57.你是在當主管還是領導者?死守一種領導風格 - 經理人

不過,交易型領導容易陷入惡性循環;領導者對目前尚未有好成績的成員期待 ... 如這張表所整理的,擁有足夠的心理彈性,能因應不同狀況與場合,靈活轉換 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#58.社會工作領導 - 社工師考試筆記本

角色楷模:管理者身體力行成為部屬模仿的對象. 交易型-轉換型領導. 交換觀點:領導者與部屬間建立關係的重要性. 轉換型領導的4Is:. 1. 個別的體恤. 2 ... 於 no76126.blogspot.com -

#59.變革型領導- MBA智库百科

轉型領導強調領導者藉由個人魅力來激起成員對領導者的信任與遵從,可見魅力理論乃轉型領導之重要基礎。 2.願景理論(Theory of visionary leadership). Nanus(1992)在其“ ... 於 wiki.mbalib.com -

#60.交易型領導- ( - 交換式- )(Transactional Leadership) - 2017

柏恩斯認為轉換型領導是藉由領導者和成員共同成長提昇雙方道德和動機的層次,並達成目標。在這個過程中,領者必須不斷的成長才能透過更高的理想和道德,如 ... 於 unilife1998.blogspot.com -

#61.12/15 第十二講- 管理學綜合班3B學思日誌 - Google Sites

早期的領導理論. 1.特質理論. 2.行為理論. 專制型態:指領導者直接規定部屬工作的方式 ... 轉換型領導者:領導者會刺激並激發部屬展現非凡的成就. 魅力型領導者:指熱情自信 ... 於 sites.google.com -

#62.轉換型領導之研究: 以成功領導者為例- 游逸風- Google Books

Title, 轉換型領導之研究: 以成功領導者為例. Author, 游逸風. Publisher, 撰者. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan. About Google Books - Privacy ... 於 books.google.com -

#63.行政學-017-轉換型領導 - 85天衝刺日記~~~

二、比較「轉換型領導」與「傳統的命令」和「交易型領導」有很大的不同。 (一) 「目標」的「不同」 : 「交易型領導」強調「工作標準」和「工作導向目標」 ... 於 tgran00000.blogspot.com -

#64.選擇題〈共50 題,佔100%〉 1. 領導和管理最大的差異在於 ...

Bezos)為哪一類型的領導者? (A)交易型領導者. (B)魅力型領導者. (C)轉換型領導者. (D)以上皆非. 11. 決策程序的最後步驟是? (A)執行替代方案. (B)評估決策 ... 於 www.tiibs.org.tw -

#65.行政院科技部補助專題研究計畫 - SRDA

轉換型領導 係指. 領導者與部屬間相互影響的演進過程,透過領導人的個人魅力與願景,從精神、觀念和道德. 層面獲得部屬的敬仰與認同,激發人員超越交易的現實關係,共同追求 ... 於 srda.sinica.edu.tw -

#66.領導Flashcards | Quizlet

... 型領導. 領導者透過給予員工獎酬及滿足員工需求,引導部屬完成工作,部屬對領導者的順從也是建立在交換互惠的基礎之上。 轉換型領導. 領導者會讓部屬以組織利益為重,並 ... 於 quizlet.com -

#67.轉換型領導與團隊績效-以團隊氣候為調節變項— 國立成功大學

... 領導者的領導方式及團隊工作的認知、期望是否具相同的想法,能為組織及領導者的作法提供有意義的信息。本研究先探討轉換型領導對資訊共享、團隊效能、團隊創新的關係 ... 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#68.101 特種考試地方政府公務人員考試試題 - 公職王

因此,轉換型領導的理論固然肯定領導作用的產生基本上是一種交易的. 結果,但更希望透過領導者的個人魅力與願景,從精神、觀念和道德層面獲得部屬的敬仰和. 認同,激發人員 ... 於 www.public.tw -

#69.神魅領導之研究:理論與模式建構

由Bass 與Avolio(1993)所提出的觀點看來,所謂的神魅僅屬「轉換型. 領導」的一個特質,神魅的角色是要藉由喚起部屬強烈的對領導者認同感及情. 緒而能影響部屬,藉由對 ... 於 ir.ncue.edu.tw -

#70.第十二章 - My數位學習

參與型領導(participative leadership):領導者與部屬一起研商,在做決策時考慮及 ... 強調授權與合作. 33. 交易式領導與轉換型領導. 交易式領導(transactional leadership) ... 於 my.stust.edu.tw -

#71.南開學報

交易型領導. 者會運用報酬承諾來換取部屬的付出,或是專注於部屬工作. 上的錯誤,較偏向個人利益導向,與組織利益導向的轉換型. 領導截然不同。 依據上述研究結果與想法, ... 於 www.nkut.edu.tw -

#72.轉換型領導理論及其應用之研究- 政大學術集成

作者: 彭昌盛. Peng, Chang Sheng ; 貢獻者: 孫本初. Sun,Ben Chu 彭昌盛. Peng,Chang Sheng ; 關鍵詞: 交易型領導轉換型領導 transformational leadership ; 日期: 1993. 於 ah.nccu.edu.tw -

#73.領導者的完美主義對部屬工作績效的影響 - Google Books

領導者的完美主義對部屬工作績效的影響: 情緖耗竭之中介效果與轉換型領導之調節效果. Front Cover. 2023. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for ... 於 books.google.com -

#74.員工組織承諾對主管領導風格和工作績效之中介作用兼論員工 ...

Bass 和Avolio(1990)認為交易型領導具有權變報酬、例外管. 理等特質。 (二)轉換型領導. 由Burns(1978)首先提出,係指領導者將組織員工的需求提昇至更 ... 於 teric.naer.edu.tw -

#75.交易型領導 - 題庫世家

.轉換型領導的理論基礎,奠基於「交易式領導」的觀念。 .長官與部屬間的交易係指【物質金錢 ... 於 teacool.blogspot.com -

#76.102.4.5~102.5.4 行政學申論練習 - typhoon54的部落格

2.轉換型領導肯定人員有自我實現的需求,並有自主自動的能力,領導者透過激勵與引導,喚醒成員的自發的意識與自信心,而能心悅誠服的認同組織的目標,肯定 ... 於 typhoon54.pixnet.net -

#77.轉換型領導、組織變革不確定感與組織承諾關係之研究

由Bass (1985) 與Bass & Avolio (1997) 所建構的多元領導理論,在過去. 20 年間廣為領導㈻者重視與引用。關於轉換型領導與調節焦點、工作態度間. 之關係,轉換型領導者被 ... 於 mgtr.cm.nsysu.edu.tw -

#78.領導者性別與部屬性別對領導行為評量的影響

... 轉換型領導者較高的評價,而在公正、賞罰分明則以賞罰分明的領導者得到較高評價。在性別差異上,男、女受試者給予女性領導者的評分皆高於男性領導者。在對部屬的關懷 ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#79.電影《教父》中的領導行為分析 - GetIt01

1、首先,轉換型領導理論中,領導魅力指能使他人產生信任、崇拜和跟隨的一些行為。它包括領導者成為下屬行為的典範,得到下屬的認同、尊重和信任。 這點在維托的身上體現得 ... 於 www.getit01.com -

#80.高效數位轉型領導者的七個特徵 - CIO Taiwan

就個人而言,Elton 表示他一直很努力讓自己的人格特質從內向型轉變為外向型,特別是在疫情期間。「我不得不花三倍的時間來達成這項目標,把自己放在 ... 於 www.cio.com.tw -

#81.轉換型領導

--Transformational Leadership. 轉換型領導是目前學術上較受到注重的理論,最早由柏恩斯(Burns, 1978)提出。轉換型領導是結合交易型領導與魅力型 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#82.魅力型領導者的特質

今日領導學 SUPERVISION TODAY! 4ed. The Ultimate Guide to Front-line Management. Stephen P. Robbins and David A. DeCenzo. 於 www.chwa.com.tw -

#83.变革型领导_百度百科

变革型领导(Transformational Leadership),是指领导者通过领导魅力、领导感召力、智力激发和个性化关怀等,让员工意识到所承担的责任及任务的重要性, ... 於 baike.baidu.com -

#84.性別差異及性別角色特質對領導風格及部屬績效表現之影響

當領導者是女性時,她的女性化性別角色特質. 會透過她的轉換型領導行為而促使員工產生顯著的情境績效提升;然. 而,男性領導者則無此效果存在。本研究的結果支持性別角色一致 ... 於 taiwan-gist.nknu.edu.tw -

#85.CH 16 選擇題

10. 與交易型領導相比,轉換型領導與低離職率、高生產力、高工作滿足感之間,具有 ... 型領導者. d. 轉換型領導者. (d; 難). 7. 針對團隊領導,下列何者不是一個重要的領導 ... 於 lms.hust.edu.tw -

#86.影響組織領導的成敗個案分析

轉換型領導. (Transformational Leadership). Page 41. Transformational Leadership. ▫ 轉換型領導者還必須提供適度. 1) 心智激發(intellectual stimulation). 2) 個人 ... 於 schoetztang.com -

#87.代表性領導人分析 - SlideShare

... 領導者? 願景型轉換型交易易型魅⼒力力型; 54. 當代領導—成員交換理理論轉換型願景型交易易型魅⼒力力型義美-⾼高志明味全-蘇守斌 王品-戴勝益鼎泰豐 ... 於 www.slideshare.net -

#88.國立中興大學教學大綱

2領導者特質理論與應用 3領導者行為理論與應用 4領導者風格的建構與測量 5領導者的權變領導模式與應用 6領導風格個案研討 7魅力領導、轉換型領導及部屬之互動 8華人 ... 於 onepiece.nchu.edu.tw -

#89.交易與轉換型領導、衝突決策對工作滿足之影響 以空軍屏東 ...

轉換型領導 (Transformational Leadership)是一種能結合組織成員共同需求與. 願望的組織變革過程,透過領導者作用,建立部屬對組織目標的共識與承諾. (Burns, 1978)對於 ... 於 ir.nptu.edu.tw -

#90.探討領導者部屬交換關係的中介效果及績效付酬 - 遠東科技大學

本研究採取. 配對問卷調查法,填寫對象為員工及其直屬主管,共獲得88%的有效回收率。 採用階層迴歸分析進行假設檢定,本研究獲致以下發現:(1)個體層次的轉換. 型領導對 ... 於 www.feu.edu.tw -

#91.學習的領導打造成長的團隊 - afleurdedeco.fr

本書作者伍登(John Wooden),認為做為一個組織或團隊的領導者的前提要件是必須「學無止境」,亦即讓團隊成為學習型組織。. 而要朔造一個領導者不論在人格、 ... 於 afleurdedeco.fr -

#92.轉換型領導與交易型領導對領導者與部屬交換關係之預測效果

本研究以軍事成員為研究對象,其目的在於比較轉換型領導. (transformational leadership)與交易型領導(transactional leadership)對領導者. 與部屬交換關係(leader- ... 於 www.fhk.ndu.edu.tw -

#93.33. 成功主管的教練型領導Coaching Skill〈領導力〉 - 課程資訊

透過目標釐清與實踐使受教者更能提昇自我,不論在自我探索、職場關係、人我關係、企業領導與非營利組織的發展上都有許多成功的實例。 本課程旨在協助學員將基礎「教練」 ... 於 edu.cpc.org.tw -

#94.下載電子全文 - 電子學位論文服務

本研究依自傳歸納這三位企業領導者(賈伯斯,李健熙,施崇棠)分別具有經驗開放性,嚴謹性,情緒穩定性,以及領導型態分別為魅力型、交易型與轉換型領導。並輔以問卷調查 ... 於 etds.lib.tku.edu.tw -

#95.名詞解釋 - 邁向成功之路

轉換型領導 (變革型)(Transformational Leadership)1. 基本概念轉換型領導 ... 柏恩斯認為轉換型領導是藉由領導者和成員共同成長提昇雙方道德和動機的 ... 於 pnchacha.pixnet.net -

#96.下列哪一項描述與轉換型領導(transformational leader)有關?

... 領導者依賴職位權力與管理技術來領導員工 (B)能敏於局勢、擇定優先順序與建立制度 (C)領導者會要求員工依照領導者本身價值觀來處理職場工作事宜 (D)與部屬共同建立共享 ... 於 www.i-qahand.com -

#97.【行政學】主題13 : 行政領導 - ㄚ豆的國考幫幫忙

2. 試述「轉換型領導」(transformation leadership)之意涵?現今公共事務的管理越來越複雜,您認為一位轉換型領導者,應具備那些特質? 於 t85767553.pixnet.net -

#98.轉換型領導(Transformational Leadership)_碩博士論文

序號, 論文名稱. 1. 轉換型領導理論及其運用之研究. 2. 轉換型領導之研究─以成功領導者為例. 3. 轉換型領導與組織學習之關聯性研究. 4. 主動性人格、轉換型領導、服務 ... 於 subject.lib.mcu.edu.tw -

#99.轉換型領導者英文 - 英語翻譯

轉換型領導 者英文 · 轉換: change; transform; ... · 型: mould; model · 高型领导者: high-high leader. 於 tw.ichacha.net