鄭愁予詩的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳鴻逸寫的 海洋.歷史與生命凝視 和曾郁雯的 57+1的鑽石人生:打磨出自己最好的樣子都 可以從中找到所需的評價。

另外網站美麗的錯誤:讀鄭愁予的《錯誤》 - Medium也說明:上次寫了卞之琳的《斷章》,今次談談鄭愁予的《錯誤》。 詩一開首先交代兩位主人翁:「我打江南走過/那等在季節裡的容顏如蓮花般開落」 ...

這兩本書分別來自秀威經典 和時報出版所出版 。

國立臺北藝術大學 美術學系碩士在職專班 蘇孟鴻所指導 劉娟秀的 無可名狀的狀態 (2021),提出鄭愁予詩關鍵因素是什麼,來自於時間、記憶、存在、鄉愁。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 音樂學系流行音樂產學應用碩士在職專班 董澤平所指導 陳天行的 流行音樂創作脈絡分析之探討—以《回身 · 迴聲》專輯為例 (2021),提出因為有 流行音樂創作、音樂製作軟體、錄音工程、AI創作、民歌手的重點而找出了 鄭愁予詩的解答。

最後網站鄭愁予-新人首單立減十元-2021年9月|淘寶海外則補充:【當當網正版書籍】 鄭愁予的詩不惑年代選集(平裝本)*朗讀者鄭愁予手捧本中國現當代詩歌文學暢銷書籍. 9787539955735. 優惠促銷.

海洋.歷史與生命凝視

為了解決鄭愁予詩 的問題,作者陳鴻逸 這樣論述:

詩人們以「海洋」作為詩的載體,開展了廣闊的視域想像, 追尋生命與歷史相互聯結的「源點」,是詩藝,也是詩憶。 本書匯整了多位詩人各自不同的經驗軌跡,有鄭愁予、汪啟疆因職業與海洋產生了綿延的詩語,亦有戰地金門成長的黃克全,見證了戰爭、老兵與生離死別後所發出的嘆息,也有林婉瑜、林怡翠撕下了性別標籤,以詩承載女性的「存在」和「欲望」。詩人們創造嶄新的現代詩語言,留下動人的海洋書寫與歷史關懷。 作者陳鴻逸活躍於吹鼓吹詩論壇,勤於筆耕,擅於組構綿密論述的文本,能自由進出詩人們的異想世界。他透過了解相關詩作中的在地意象、語言特色之爬梳,進而反思或推導詩人創作時的構思質

素、書寫歷程,開拓出不同的研究觀點,以及呼應於現代詩發展的對應座標,完整建構詩人們的精神圖像。 本書特色 ★詩人們以「海洋」作為現代詩的載體,開展了廣闊的視域想像,追尋生命與歷史相互聯結的「源點」,留下動人的海洋書寫與歷史關懷。 ★本書以鄭愁予、汪啟疆、葉日松、黃克全、林婉瑜、林怡翠等多位詩人為觀察對象,開拓不同的研究觀點,完整建構詩人們的精神圖像。

鄭愁予詩進入發燒排行的影片

MoCA Video【籠罩下的巨大哀愁】藝術家訪談 Part.3 陳嘉壬

--------------------

藝術家簡介

--------------------

近年創作以當代攝影為主,其影像作品無論是經由數位後製或是直接攝影的手法,在畫面裡所不可或缺的元素不是那些可見的影像,相反地是透過那些不在場的人、事、物去擾動原本靜逸的影像,缺席意味著一種訊息的遺失,也正是這項特點讓影像不再完全臣服於符號框架下的閱讀,也正是這種缺遺,讓影像的詩意迸現,從而不再是一種再現式的反照現實,藉由攝影可將想像具體化,這種具體化的超現實或許可被視為是一種真實概念的擴延。

作品曾於2012年利物浦雙年展(城市聯盟單元)展出,亦曾受邀於巴黎、里昂、羅馬、布達佩斯等地展出。他的攝影創作多與城市生活相關,透過直接攝影或是數位後製的方式來揭露現代都市人的生活處境。

--------------------

作品介紹

--------------------

「甜水」是陳嘉壬在印尼駐村創作後,回台的成果發表,在駐村期間主要鎖定在探訪流經城市的河川以及近郊河域的生活模態,陳嘉壬擇取了幾件錄像以及攝影裝置展現自己對於當地某種人文景觀的觀察。 展名「甜水」的概念來自於每日外食時,所點的飲料無論是茶品或是果汁,若無特別交代,店家必定給予數大茶匙的砂糖或是冰糖,而這樣甜膩而過飽和的飲品,似乎間接反映了一種農產品以及生活需求間的關係,那麼的邏輯是否也可對應上人對於周遭環境的態度? 甜水的另一層想法在部分的影像畫面處理上,陳嘉壬以一種恬適或是美化的手法來呈現某些景象的反差,猶如中國以「糖水片」來貶抑某種唯美俗氣的攝影表現。而在「甜水」的英譯想像上,陳嘉壬選擇了sweetwater一詞來代用,sweetwater意為相對於海水的自然水源,這裡似也回返到這個創作計畫的初衷。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【籠罩下的巨大哀愁 The great sorrow under the shroud】

日期 Date|2021/08/7-09/12

地點 Location|台北當代藝術館 MOCA Taipei

藝術家|Artist

王鼎曄 Wang Ding-Yeh

吳柏賢 Wu Bo-Sian

陳嘉壬 Chen Chia-jen

黃彥超 Huan Yen-Chiao

黃淑蓮 Wong Shu-Lian

蔡傑 Tsai Jie

鄭爾褀 Zheng Er-Qi

鍾知庭 Chung Chih-Ting

影片拍攝與製作 Film production | Shane 影像工作室

音樂製作 Music production | 黃柏諺 PKG

動畫製作 Animation production | 羅悅慈 Lo Rax

設計 Design|蔡傑 Tsai Jie

翻譯 Translation | 黃文 Huang Wen

策展人|Curator

林郁晉 Lin Yu-Chin

協同策展 | Co-curator

黃鼎鈞 Huang Ding-Jun

感謝贊助|Sponsors

厭世會社The Misanthrope Society

果拾 Pick Up

特別感謝|Special thanks

台北當代藝術館 MoCA Taipei

掀牆藝術聚落 Open Wide

打開藝術工作站 OCAC

嘖嘖 Zeczec

張喬翔 Shane

陳小乖

劉柏承

無可名狀的狀態

為了解決鄭愁予詩 的問題,作者劉娟秀 這樣論述:

「無可名狀的狀態」乃是指一種抽象不易表達出來的鄉愁及記憶。其本質是時間流動下的懸浮或結晶,或是像流淌的水,在繼續蔓延中,且溢出框架。思考到作品的 特性,期能達到更好的表達與溝通,選擇以故事的方式來詮釋,傳統制式的論文框架 則作為背後的參考與支撐。 創作媒材選擇用繪畫、裝置,以及錄像。在繪畫方面,包括人體素描、具象和非 具象繪畫;抽象繪畫過程中的,抹去塗上,身體參與,走走停停,在觀看思量或直覺 帶領中來回往返。這個過程協助我沉澱思考,潛意識能夠自由地表達;作品主題是談 異鄉人存在的感受,選擇用裝置的方式,企圖營造一種孤寂的場域;對於歲月和過往的經歷是抽象的,沒有可觸摸的實體,採用性質相近

的錄像作為表達的媒材;再者作品是源自於記憶的堆疊,因此把經歷過的人、事,物寫成故事,讓文字語言與作品相 互交織滲透,讓形式成為內容,期待此文本成為另一個描繪及觀看的方式。 創作學習過程的思維邏輯訓練,協助了我能夠更客觀地去觀看,不同角度及多面 向的思考,這些成就了更自由寬廣的視野,因此也回報於周遭世界更多的欣賞與感激。

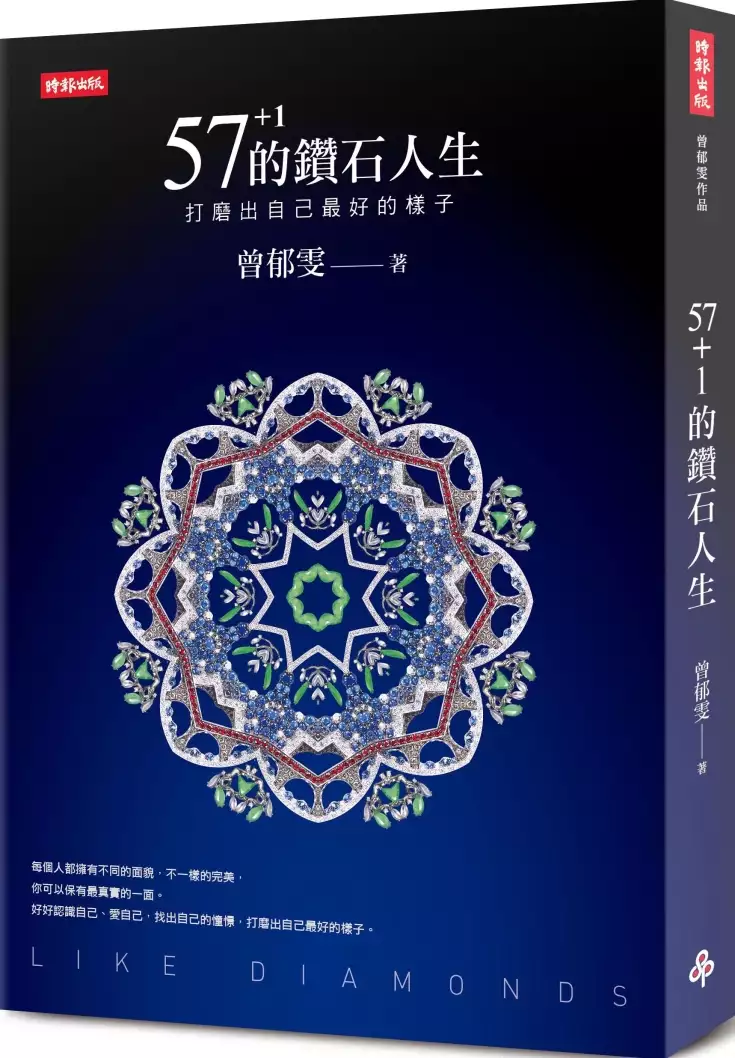

57+1的鑽石人生:打磨出自己最好的樣子

為了解決鄭愁予詩 的問題,作者曾郁雯 這樣論述:

每一則故事就像鑽石的一個刻面, 也許可以反射一些光芒, 溫暖你,告訴你, 不論經歷何種考驗,一定可以找到屬於自己的方向。 一顆小小的圓形明亮式完美切割鑽石有57+1個刻面,人生也像鑽石,從高溫高壓的淬鍊開始,割捨之後留下完美比例,再經過打磨才能發亮發光。 人稱「珠寶詩人」的曾郁雯──她設計的珠寶作品,深具文學底蘊,充滿甜美詩意,可以折射出她的靈魂。 進入珠寶界三十年,驀然回首,已經分不清是偶然還是必然。 見證珠寶業變動,歷經婚姻波瀾,仍不忘勇敢前行。 她把故事變成珠寶,珠寶又變回故事。 全書收錄57+1

篇真摯告白,談及「珠寶設計師的從業之路」、「待人處事之道」、「打造美麗人生」、「郁雯流的精神」與「設計繆斯」等主題切面。療癒又暖心的文字,告訴在職場、情感、家庭中受挫折的你:找回自己,你需要自信的那一面。真實的你,就像鑽石一樣閃閃發光。 ◎成為鑽石的閃亮亮語錄 ☀ 不幸與幸福從來都不是兩條岔路,人生只有一條路,朝向幸福,不幸就被你遠遠拋在腦後。 ☀ 如何開始已經不重要,重要的是找到專長及喜愛,那種喜悅會激勵你一路往前,成為更好的自己 ☀ 每一個人都是經過生活的涵養、時間的打磨才會變成眼前的樣子,絕對不是一朝一夕或只靠一種養分就可以。 ☀

人活著需要信念,信念來自堅持,堅持來自熱情,熱情來自初心,不忘初心,你就會找到自己最喜歡的樣子,過真正想過的生活。 本書特色 1. 珠寶詩人.以詩意點綴的珠寶設計師──曾郁雯,勇敢踏入珠寶設計這行,走過所有偶然與必然,回首三十載,剖析內心最誠摯的獨白。 2. 57+1篇療癒又暖心的文字,告訴每個在職場、情感、家庭中受挫折的你:真實的你,就已然像寶石一樣閃閃發光。 閃亮推薦 郁雯以溫潤如玉的文字,專業的珠寶首飾設計經歷,完成這本書,就像刻劃一個尋寶的美麗印記,那麼明亮,那麼光彩熠熠,不論文字或珠寶首飾都值得品味、收藏。──鄭愁予

|詩人 投身珠寶界後,當年在台大歷史系的啟發與做學問的態度,是她的底蘊。運用聯結到珠寶設計,每一件作品都有來歷,都有故事。這是她設計作品的特質特色,也是她接受人文精神薰陶的展現。──簡靜惠|洪建全教育文化基金會董事長 郁雯一路走來,不負57+1年的歲月,用心全力打磨出面面俱到的人生,就像鑽石一樣,轉一個角度都可看到不同彩度與光芒,不但成就美好了自己,也滋潤豐富了身邊人和收藏者的心靈與生活。──梁旅珠|旅遊作家 她就像是個文藝復興人,具有「多才多藝」的特性,做為一個設計師,有著精準理性的計算與思考;卻因為有豐富的文化藝術底蘊,讓她的作品顯現出溫柔與

感性。──李清志|建築學者、實踐大學建築設計學系副教授 郁雯的人生並非一帆風順,一如你我,她在人生路上也跌過跤,吞過挫折和失敗的苦澀滋味,且還不只一次。凡此種種,乃至於成為優秀設計師的心法、對待客戶的正確態度,以及平日待人接物的道理,都寫進了這本書裡。──韓良憶|飲食旅遊作家、廣播主持人

流行音樂創作脈絡分析之探討—以《回身 · 迴聲》專輯為例

為了解決鄭愁予詩 的問題,作者陳天行 這樣論述:

音樂相關科技的快速發展,大幅度的改變了流行音樂創作與製作的方式,各類音樂製作軟體,對於音樂中的元素,如節奏、音色、風格,以及編曲與錄音工程等等,都造成了重大的影響,而AI創作的興起,更是將流行音樂帶入了一個全新的境界。過去,製作出一個音樂產品所需要經歷的龐大工程,現在很可能在自家的工作室就可以完成。但即便如此,流行音樂創作元素中的旋律、歌詞、節奏等原創精神的存在必要性是不能改變的。本研究從一位資深樂手的角度,以八零、九零年代為出發點,分析探討流行音樂的創作脈絡,進而實作的過程。研究中亦專訪了幾位台灣流行音樂的資深創作人、製作人與民歌手,分享他們的音樂故事,以及經典流行音樂的創作經驗與錄製過程

,並以「保留傳統創作思維,結合科技應用路徑」為方向,進而實作的音樂專輯。因此將本專輯的名稱定為《回身.迴聲》,同時具有回溯過往與展望未來的意義。

鄭愁予詩的網路口碑排行榜

-

#1.論文):《鄭愁予詩集I》之山嶽詩析論(二) - 新浪部落

但是在〈野柳岬歸省〉一詩中,他說「…近鄉總是情怯的……// 浪子未老還家 豪情為歸渡流斷」或許在東北角的野柳對詩人來說感覺比基隆港離家鄉更近了,所以有 ... 於 blog.sina.com.tw -

#2.鄭愁予--新詩賞析與心得~(做很久的國文作業=ˇ=+

更增加了作者帶給讀者的想像空間… 其中這首詩最吸引我的地方就是作者他成功的擬造出夜奡鞀銂滷○滿K 閉上眼睛 ... 於 judygraceff.pixnet.net -

#3.美麗的錯誤:讀鄭愁予的《錯誤》 - Medium

上次寫了卞之琳的《斷章》,今次談談鄭愁予的《錯誤》。 詩一開首先交代兩位主人翁:「我打江南走過/那等在季節裡的容顏如蓮花般開落」 ... 於 medium.com -

#4.鄭愁予-新人首單立減十元-2021年9月|淘寶海外

【當當網正版書籍】 鄭愁予的詩不惑年代選集(平裝本)*朗讀者鄭愁予手捧本中國現當代詩歌文學暢銷書籍. 9787539955735. 優惠促銷. 於 world.taobao.com -

#5.錯誤賞析

詩中並運用許多古典詩歌的語彙,如江南、蓮花、東風、柳絮、春帷、向晚、馬蹄等意象,將古典與現代巧妙地鎔鑄。 古典詩詞中對鄭愁予影響最深的是古詩十九首,他認為詩中 ... 於 oldmoodle.jente.edu.tw -

#6.鄭愁予詩學論集1:錯誤的驚喜 - 南天書局

《傳奇鄭愁予:鄭愁予詩學論集》,蒐集近五十年(1967-2013)論述鄭愁予詩作之重要論文七十餘篇,分為四部。第一部《〈錯誤〉的驚喜》是鄭先生名聞遐邇、震動華人世界 ... 於 www.smcbook.com.tw -

#7.鄭愁予詩選集 - Readmoo分享書

《鄭愁予詩選集》 - 鄭愁予- 愁予是現代詩壇令人著迷的抒情詩人,二十年來一直是行雲流水的象徵,綜合古典與現代的美,融合中國與西方的真,為我們創造出最鎮靜最恆久 ... 於 share.readmoo.com -

#8.鄭愁予詩選| 現代文學 - SI

鄭愁予詩 選. 鄭愁予〈天窗〉. 每夜,星子們都來我的屋瓦上汲水. 我在井底仰臥著,好深的井啊。 自從有了天窗. 就像親手揭開覆身的冰雪. 於 si.secda.info -

#9.現代詩流域~浪子詩人鄭愁予@ 陽光部落&花格草茲 - 痞客邦

現代詩流域~讀詩、尋夢第二渡口:浪子詩人~鄭愁予鄭愁予,本名鄭文韜,河北省人,1933年出生在山東濟南的一個軍人家庭,童年時代隨父征戰,足跡遍及大江南北, ... 於 fspsgenius.pixnet.net -

#10.作家向陽談融通現代與古典的詩人鄭愁予- Rti 中央廣播電臺

他的名詩更廣為大、中學校選為教材。1994年,鄭愁予以詩集《寂寞的人坐著看花》獲得國家文藝獎;1999年,聯合報舉辦二十世紀新文學經典,《鄭愁予詩集》被 ... 於 www.rti.org.tw -

#11.傳奇鄭愁予:鄭愁予詩學論集1:錯誤的驚喜

001 《臺灣現代詩的現象學批評:理論與實踐》 ... 編著 004 《傳奇鄭愁予:鄭愁予詩學論集2 無常的覺知》蕭蕭、白靈、 ... 於 books.google.com.tw -

#12.鄭愁予詩心.俠骨.觀無常 - 天下雜誌

他從年少開始寫詩,抒發青春敏感觸動的作品,例如〈錯誤〉、〈夢土上〉等,現仍受大眾喜愛。 但七十二歲的鄭愁予坐在窗前低頭說,「一般人喜歡我年輕時候 ... 於 www.cw.com.tw -

#13.鄭愁予詩選集- 图书- 豆瓣

鄭愁予詩 選集豆瓣评分:9.3 简介:鄭愁予是現代詩壇令人著迷的抒情詩人,二十年來一直是行雲流水的象徵,綜合古典與現代的美,融合中國與西方的真,為我們創造出最鎮靜 ... 於 m.douban.com -

#14.鄭愁予詩語言的構成物件及其技法

鄭愁予詩 語言的構成物件及其技法. The objects and skills of Cheng chou-yu's Ianguage of poetry. 張梅芳(Mei-Fang Chang). 當代詩學; 2期(2006 / 09 / 01) , P63 ... 於 www.airitilibrary.com -

#15.鄭愁予詩的想像世界- 張梅芳 - Google Books

Title, 鄭愁予詩的想像世界. Author, 張梅芳. Publisher, 萬卷樓圖書有限公司, 2001. ISBN, 9577393616, 9789577393616. Length, 279 pages. 於 books.google.com -

#16.鄭愁予的詩~~ 過客/ 偈/ 情婦 - 麗思的部落格

鄭愁予 的詩~~ 過客/ 偈/ 情婦. 4645. 於 sm2661s.pixnet.net -

#17.鄭愁予談詩:我的底色是人道主義 - 壹讀

和鄭愁予談詩,不太可能繞開這首先後在兩岸被收入中學語文教材的《錯誤》,有論者認為這是現代抒情詩的絕唱。台灣詩人楊牧評論說:「鄭愁予是中國的 ... 於 read01.com -

#18.鄭愁予詩集I(精裝) - momo購物網

鄭愁予 作品之語言意象和風流蘊藉,早蔚為四十年來現代詩最深遠廣大的影響之一。塞外江南的寓意,因愁予詩而明朗;臺灣鄉土的意識,在愁予詩中落實為山岳、海灣、村莊。 於 m.momoshop.com.tw -

#19.港邊吟(鄭愁予詩歌) - 求真百科

鄭愁予 ,1933年出生於山東濟南,原名鄭文韜,筆名「愁予」,台灣現代詩詩人。詩集《鄭愁予詩集Ⅰ》被列為「影響台灣三十年的三十本書」之一,已有八種歐、亞文字譯介。 於 factpedia.org -

#20.鄭愁予詩選集| Yahoo奇摩拍賣

鄭愁予詩 選集| ... 詩誌「潭」①②2冊吉岡実、天沢退二郎、入沢康夫、吉増剛造、粟津則雄ほか. 目前出價. ¥ 500($129). 詩画集蒼空. 目前出價. ¥ 1,800($463). 於 tw.bid.yahoo.com -

#21.鄭愁予擊鼓讀詩盼傳承年輕世代對和平的想望 - 自由時報

我達達的馬蹄是美麗的錯誤,我不是歸人,是過客。」這幾句出自詩人鄭愁予名作「錯誤」,很多人讀過,其實,鄭愁予不止寫詩,更關注和平, ... 於 news.ltn.com.tw -

#22.鄭愁予詩中[轉動]文化的能力 - Research NCKU

鄭愁予詩 中[轉動]文化的能力. Man-Han Yung · Department of Chinese Literature. Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Conference ... 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#23.近现代诗词精选·郑愁予诗选集-- 子夜星网站

出版诗集包括《郑愁予诗选集》、《郑愁予诗集》等。2003年接受美国加州注册世界文艺学院荣誉学位。1994年开始与孙康宜教授合教中国现代诗通论。现旅居美国,任耶鲁大学 ... 於 www.ziyexing.com -

#24.鄭愁予詩選集二手書, 圖書, 書籍在旋轉拍賣

在高雄市(Kaohsiung),Taiwan 購買鄭愁予詩選集二手書. 狀態:年代久遠,裡頭有筆記的痕跡鄭愁予是現代詩壇令人著迷的抒情詩人,二十年來一直是行雲流水的象徵, ... 於 tw.carousell.com -

#25.鄭愁予詩選集

鄭愁予詩 選集book. Read reviews from world's largest community for readers. 鄭愁予是現代詩壇令人著迷的抒情詩人,二十年來一直是行雲流水的象徵,綜合古典與現代 ... 於 www.goodreads.com -

#26.現代詩社與藍星

(1)“現代詩”:紀弦、楊喚、鄭愁予、蓉子à揭櫫現代精神. (2)“藍星”:覃子豪、余光中、周夢蝶、羅門à比較尊重傳統、社性不強. (3)“創世紀”:張默、洛夫、亞弦à軍旅 ... 於 www.srcs.nctu.edu.tw -

#27.《文》鄭愁予《情婦》一詩。

《情婦》/鄭愁予. 在一青石的小城,住著我的情婦而我甚麼也不留給她祇有一畦金線菊,和一個高高的窗口或許,透一點長空的寂寥進來或許 而金線菊是善等待的我想,寂寥 ... 於 brandyhigher.net -

#28.傳奇鄭愁予:鄭愁予詩學論集4:衣缽的傳遞

3在這些評論當中,「中國古典」顯然是鄭愁予詩風格中一個重要的元素,但是評論家也不約而同地強調,這種古典風格卻又是透過現代語言表現出來。究竟中國古典風格是如何透過 ... 於 books.google.com.tw -

#29.郑愁予《错误》赏析 - 情诗网

郑愁予 是中国诗歌艺术长河中一颗闪亮而神秘的星。读了他的作品,仿佛面前站着一个中国当代的李商隐、时又觉得他诗中还兼有李白的豪放之情 ... 於 www.qingshi.net -

#30.仁俠詩人鄭愁予八十大壽為明道鳳凰詩園揭幕-校園

記者張家倫/彰化報導〕用生命寫詩的仁俠詩人鄭愁予八十大壽,明道大學(31)日舉行《傳奇鄭愁予:鄭愁予詩學論集》新書發表會,國學研究所教授 ... 於 pt.news.tnn.tw -

#31.鄭愁予詩集 - 香草的天地

我很喜歡的許多作家之一,應該是從『人子』開始認識鄭愁予,一則則的小故事,淺顯易懂,卻醞藏著很深的含意。之後的『鄭愁予詩集』,則陪我度過許多強說愁的年輕歲月。 於 fu6fu6zzz.pixnet.net -

#32.國文科| 現代詩的流變 - 松山高中

代表詩人:賴和、楊華▻五○年代三大詩派1現代派:強調知性,主張新詩為橫得移植,而非縱的繼承。 代表詩人:紀弦、鄭愁予、林泠、羊令野2藍星詩社:強調抒情, ... 於 www.sssh.tp.edu.tw -

#33.B1L05:民國鄭愁予現代詩選〈錯誤〉、〈寂寞的人坐著看花〉

B1L05:民國鄭愁予現代詩選〈錯誤〉、〈寂寞的人坐著看花〉. 一、影音 高職_國文_趣看作家-鄭愁予:參加現代詩社,詩名日盛【翰林出版_國文二_第三課 ... 於 moodle.tcavs.tc.edu.tw -

#35.鄭愁予詩中白色與死亡意象之連結 - La Tristesse

鄭愁予詩 中白色與死亡意象之連結一. 前言詩人鴻鴻曾在〈顏色與形式──試讀鄭愁予近作〉一文中指出,鄭愁予在《雪的可能》中寫出了最美的綠與充滿 ... 於 clampmike.pixnet.net -

#36.鄭愁予

少時喜讀傳統章回小說,接觸新文藝後,初閱艾青詩集。1948年參加中國北京大學學生組織的暑期讀書會,系統地閱讀胡風主編「七月詩叢」,並創作第一首 ... 於 nrch.culture.tw -

#37.鄭愁予詩寫嘉義因找北迴歸線 - 天天要聞

鄭愁予詩 寫嘉義因找北迴歸線. 嘉義市政府將邀請五個族羣作家共寫嘉義,獲邀的詩人鄭愁予今天在記者會中,朗誦他60年前寫的新詩「嘉義」。 於 www.bg3.co -

#38.【書寶二手書T1/文學_BW6】鄭愁予詩選集 - momo摩天商城 ...

書寶二手書T1/文學_BW6】鄭愁予詩選集_鄭愁予, [ISBN-13碼] 9789575450199 [作者], 書寶二手書店店家推薦!, 文具圖書、辦公用品, 二手書專區, 文學, 中國古典文學, ... 於 m.momomall.com.tw -

#39.鄭愁予詩揭牌- NKUST國立高雄科技大學總務處

「番」滾吧高應大「燕巢高應大」立牌揭幕(一) -中央社. 鄭愁予贈詩「燕巢高應大」立牌揭幕.doc 301.5KByte 下載附件 · 鄭愁予贈詩「燕巢高應大」立牌揭幕.pdf ... 於 gen.kuas.edu.tw -

#40.文學類篇名: 從詩探討鄭愁予詩風的變化作者

民國43 年,洛夫、張默創立「創世紀詩社」,其作品充滿著「超現實主義」的風. 格,鄭愁予也曾加入此社過。 (三)鄭愁予一名的由來. 「愁予」此名參考自《楚辭‧九歌‧湘夫人》 ... 於 www.shs.edu.tw -

#41.鄭愁予詩選集志文的價格推薦- 2021年11月| 比價撿便宜

鄭愁予詩 選集志文價格推薦共43筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#42.他們在島嶼寫作|鄭愁予:如霧起時 - 趨勢影音

是誰傳下這詩人的行業?黃昏裡掛起一盞燈。《如霧起時》以鄭愁予同名詩作為嚮導,從詩人煮酒焚葉星座聚首的燙熱年代,到愛荷華時期的衝激,以及耶魯任教時的靜定與博 ... 於 video.trend.org -

#43.《戰後台灣現代詩風景》:從鄭愁予的〈錯誤〉談教科書選讀詩

作為國民人格和語格養成的高中國文教科書,選擇鄭愁予作品時難道沒有其他更適當的文本嗎? 標籤: 戰後台灣現代詩風景, 雙重構造的精神史, 李敏勇, ... 於 www.thenewslens.com -

#44.羅大佑、齊豫都唱他的詩,詩人鄭愁予也是一個好情人 - 雪花新闻

作为一个诗人, 首先你是一个情人。 有资格作为一个好情人的人, 才有资格做一个好的诗人。 ——郑愁予1. 故乡算是每个人心中最隐秘的情人了。 於 www.xuehua.us -

#45.鄭愁予錯誤賞析 - Pisani

鄭愁予 詩歌賞析〈錯誤〉、〈情婦〉 錯誤我打江南走過那等在季節裏的容顏如蓮花的開落東風不來, ... 這首詩鄭愁予曾說,是描述他年少時戰亂逃難的記憶,所以是首戰詩。 於 www.pisani-movement.me -

#46.詩與樂的邂逅—鄭愁予現代詩巡迴聖塔芭芭拉及聖地牙哥 - 文化部

鄭愁予 教授為知名現代詩人,一生創作不輟,其詩作膾炙人口,為英語地區 ... 讀者,也因其詩作深受歡迎,許多作曲家亦將其現代詩譜成民歌廣為傳唱。 於 www.moc.gov.tw -

#47.浪漫的錯誤----鄭愁予〈錯誤〉一詩的原始意義 - 樵客

鄭愁予 說,他讀過許多閨怨詩,特別是李白的詩,〈錯誤〉與另一首〈客來小城〉兩首一起看,較能清楚看出戰爭閨怨詩的感覺。在〈客來小城〉一詩中,馬換成了 ... 於 rueylin0119.pixnet.net -

#48.論鄭愁予詩中孤獨之美 - Ep

本篇論文以探討這兩者為開端,並進而深究鄭愁予詩中的孤獨。孤獨如何在詩裡擦出美的火花?其詩又展現怎樣一種孤獨之美?上述問題將陸續在文中抽絲剝繭,而結論部分,則 ... 於 episode.cc -

#49.郑愁予诗选集 - 悠读文学

这本诗集伴我度过年少、动荡与安逸交织的年月,至今仍高踞在书桌上,个人的喜爱不言可喻。志文版的《郑愁予诗选集》,附有杨牧(叶珊)的诗评。 於 www.youduzw.com -

#50.戰詩變情詩! 鄭愁予美麗錯誤 - 華視新聞網

林仙怡賴文忠劉漢生報導 / 台北市. 知名詩人鄭愁予,沒有說破的秘密直到五十六年後的今天,才公佈真相,他最著名的詩錯誤當中「我達達的馬蹄,是美麗 ... 於 news.cts.com.tw -

#51.鄭愁予詩選集 - 金石堂

書名:鄭愁予詩選集,語言:中文繁體,ISBN:9789575450199,出版社:志文,作者:鄭愁予,出版日期:1993/2/17,類別:文學. 於 www.kingstone.com.tw -

#52.鄭愁予- 维基百科,自由的百科全书

鄭愁予 (1933年12月4日-),本名鄭文韜,是一位出生於山東省濟南市的台灣現代詩詩人。16歲自費出版了第一本詩集《草鞋與筏子》,隨後出版《窗外的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#53.鄭愁予詩集

鄭愁予 是現代詩中最令人著迷的抒情詩人,二十年來一直是行雲流水的象徵,縱合古典與現代的美,鎔融中國與西方的真,為我們創造出最鎮靜最永恆的現代詩。 於 163.28.10.78 -

#54.鄭愁予詩的全文? - 劇多

鄭愁予詩 的全文? 0. 回覆列表. 1 # 加入組圖天. 鄭愁予《錯誤》- 我打江南走過那等在季節裡的容顏如蓮花般的開落東風不來,三月的柳絮不飛你的心如小 ... 於 www.juduo.cc -

#55.浪子與遊俠--論詩人鄭愁予詩中的流浪者原型 - 個人新聞台

對於寫詩才不過四、五年的鄭愁予,如此高度的評價,足見覃子豪識人的先見之明。「表現純任自然,毫無矯飾,有脫口而出,隨意而寫的感覺」,愁予詩的意境,覃子豪已經洞燭 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#56.鄭愁予詩選《采貝》 @ 文字調味師的奇想世界~蔡長芳的部落格

鄭愁予詩 選《采貝》 每晨,你采海貝於,沙灘潮落我便跟著,采你巧小的足跡每夕,你歸來,歸自沙灘汐止濛濛霧中,乃見你渺渺回眸那時,我們將相遇相遇,如兩朵雲無聲的 ... 於 panex.pixnet.net -

#57.鄭愁予 - 東華大學

鄭: 「草生原」是整首經過設計的詩,在意象的連貫、表現上是戲劇的,因為人物和情節都通過了安排。大概敘述一名雛妓,她一夜和一生的經歷;節奏是藉用說書、快板的韻律。 於 faculty.ndhu.edu.tw -

#58.傳奇鄭愁予:鄭愁予詩學論集1 錯誤的驚喜 - 博客來

書名:傳奇鄭愁予:鄭愁予詩學論集1 錯誤的驚喜,語言:繁體中文,ISBN:9789577398048,出版社:萬卷樓,作者:蕭蕭,白靈,羅文玲,出版日期:2013/05/01, ... 於 www.books.com.tw -

#59.《鄭愁予詩選》 - 猶自青青(二) - udn部落格

鄭愁予詩 選_. 火煉寂寞的人坐著看花焚九歌用以煉情燃內篇據以煉性煉性情之為劍者兩刃而煉劍之後又如何就煉煉火的... 於 blog.udn.com -

#60.鄭愁予- 本名鄭文韜,現代詩詩人,出生於中國山東濟

鄭愁予 (1933年-),本名鄭文韜,現代詩詩人,出生於中國山東濟南,籍貫為河北寧河,童年時就跟隨當軍人的父親走遍了大江南北,長城內外。1949年舉家赴台。 於 www.easyatm.com.tw -

#61.國寶詩人鄭愁予與楊子雲~ 詩與音樂的浪漫交會

More videos on YouTube ... 不用賣關子,先來一段鄭愁予老師朗誦的影片(雖然從我的位置只能拍到晃動+模糊的版本)。上一場鄭老師的詩與楊老師吟唱的合作遠在 ... 於 ginihsu.pixnet.net -

#62.鄭愁予詩選 - 佳想安善- 痞客邦

鄭愁予詩 選 · 1.百年前英雄繫馬的地方╱百年前壯士磨劍的地方╱這兒我黯然地卸了鞍╱歷史的鎖啊沒有鑰匙(鄭愁予‧殘堡) · 2.我的行囊也沒有劍╱要一個鏗鏘的夢吧╱趁夜色, ... 於 minchia2011.pixnet.net -

#63.鄭愁予_百度百科

鄭愁予 的思維敏捷,感慨殊深,融合古今體悟,汲取國內外經驗,創作力充沛。他的詩婉約猶如李商隱,但豪放起來酷似李白,處處流淌着古典韻味。他的詩作以優美、瀟灑、富有 ... 於 baike.baidu.hk -

#64.鄭愁予的詩:不惑年代選集 - 中文百科全書

鄭愁予 的詩:不惑年代選集基本信息,內容簡介,編輯推薦,作者簡介, 於 www.newton.com.tw -

#65.詩的祝福卡/ 鄭愁予X鉛字樂eslite誠品 - 蝦皮購物

詩的祝福—— 文字凝鍊的重量具體在手而一首詩的重量秤計多少一首詩具現一手思想珍而重之的一封祝福一帖收藏一份禮物選錄余光中、周夢蝶、瘂弦、楊牧、楊喚、鄭愁予的 ... 於 shopee.tw -

#66.伏流,重寫與轉化——試論1950 年代的鄭愁予摘要

自毀少作有可能出於藝術層次的. 不滿,但愁予卻刻意導向思想問題。他又把自己繫連到因政治迫害而. 被退學的人事,糅合歷史,錯雜身世,建構「詩藝的」 ... 於 www.cl.nthu.edu.tw -

#67.鄭愁予站在中西藝術匯合處的詩人 - 全國新書資訊網

在當代詩壇,詩人的作品不論早. 期或現在,始終具有一種強烈的浪漫色彩,. 將感情和思想濃縮於新奇的意象中,且取得. 卓越的成就。這位籍貫河北省寧河人的大詩. 人,生於 ... 於 isbn.ncl.edu.tw -

#68.傳奇鄭愁予:鄭愁予詩學論集(2)無常的覺知 - 讀冊

《傳奇鄭愁予:鄭愁予詩學論集》,蒐集近五十年(1967-2013)論述鄭愁予詩作之重要論文七十餘篇,分為四部。第一部《〈錯誤〉的驚喜》是鄭先生名聞 ... 於 www.taaze.tw -

#69.鄭愁予

小詩錦. 恕我巧奪天工了. 我欲以詩織錦…… 調皮的眼神如星. 含蘊的笑像月. 垂落于錦軸兩端的. 美麗--是不幻的虹. 那居為百色之地的. 是不化的雪--智慧. 於 w3.loxa.com.tw -

#70.鄭愁予獨家為《書說新北》寫詩從作家視角旅讀新北新北文學早 ...

鄭愁予 獨家為《書說新北》寫詩從作家視角旅讀新北新北文學早午餐一次滿足你的文學味蕾. 發佈日期:2017-02-24; 發佈單位:新北市政府文化局 ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#71.白靈詩論<桂冠與荊棘>

本文首先討論孤獨、自由與鄭愁予詩作的關係。貫串於其一生詩中的,隱含着一個精神(遊/俠精神)、兩個觀點(虛無/殉道),以及四種面向:面向個人時,是浪子;面向人間時, ... 於 myweb.ntut.edu.tw -

#72.第五課現代詩選鄭愁予

第五課現代詩選鄭愁予. 錯誤. 一、本詩故事發生的背景在何處? □河北□河南□江南□雲南. 二、以下是作者在詩句中所使用的意象,哪些用來形容「歸人」? 於 www.ckvs.ntpc.edu.tw -

#73.偈 鄭愁予 - 每天為你讀一首詩

偈◎鄭愁予 不再流浪了,我不願做空間的歌者 寧願是時間的石人。 然而,我又是宇宙的遊子, 地球你不需留我。 這土地我一方來, 將八方離去。 於 cendalirit.blogspot.com -

#74.( 鄭愁予詩歌賞析)迷人的錯誤 〈錯誤〉、〈情婦〉賞析- 藝文

除了對詩形式高妙的安排,愁予對中國語言使用之精練,從這兩首詩,我們還可以找到其他線索。 像倒裝句的巧妙運用:. 東風不來,三月的柳絮不飛. 你的心如 ... 於 showwe.tw -

#75.鄭愁予12首經典詩歌:你的心如小小寂寞的城

近現代詩歌·自由詩·錯誤 ... 鄭愁予我打江南走過,那等在季節里的容顏如蓮花的開落。東風不來,三月的柳絮不飛,你底心如小小寂寞的城,恰若青石的街道向晚 ... 於 kknews.cc -

#76.《生命》鄭愁予 - TNN 滔新聞

《生命》鄭愁予. 作者戴伊妏(Evie Day) · 12 月28, 2020 ... 標籤: 創作影音詩抒情詩文青文青散步新詩現代詩生命美文詩人詩詞鄭愁予. 於 tnntoday.com -

#77.雨絲/鄭愁予 - 迷途.雕刀.還魂草

有論者認為鄭愁予的詩有古典的神韻,但他認為自己並沒承繼古典詩文,只是因為他有古典詩人的情操,新詩語言用的是白話文,表現的主題也是來自平實的生活體驗。「愁予」此一 ... 於 lone2197.pixnet.net -

#78.中国现代诗歌精品资料库:郑愁予诗选

郑愁予 (1933- ),原名郑文韬,出版的诗集有《梦土上》(1955)、《衣钵》(1966)、《燕人行》(1980)、《寂寞的人坐着看花》(1993)。 火炼寂寞的人坐着看花 佛外缘 ... 於 www.shigeku.com -

#79.情婦-鄭愁予愛情詩 - 華人百科

詩中的主人公是個愛情的霸權主義者,他佔有妻子,還要再佔一個情婦,而且對情婦的感情也要獨佔。自己要出門遠遊了,也不給情婦一點自由。把她鎖在青石小城的深閨之中,什麽 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#80.他們在島嶼寫作-《如霧起時》鄭愁予| 公共電視紀錄片平台

紀錄片《如霧起時》以鄭愁予的名詩作為嚮導,從已失落的第一本詩集,切入詩人的生命,並以豐富動人的影像和配樂,呈現台灣現代詩創作蓬勃的年代。曾在港口工作、熟稔於水手 ... 於 viewpoint.pts.org.tw -

#81.如何評價鄭愁予的詩? - ITW01

鄭愁予 ,1933年生於山東濟南,祖籍河北原名鄭文韜由於父親為軍人,所以家人經常隨其輾轉各地同時,母親教授他閱讀古典詩詞曾就讀於北平崇德中學十四 ... 於 itw01.com -

#82.第五冊第三課小小的島

文旨:詩中歌頌作者思念的人所住的小島,在美景的描繪中寄託了深摯的感情。 ... 鄭愁予詩的語言是中國的,節奏是中國的,最重要的是他的感情是中國的。 於 area.hcjh.tn.edu.tw -

#83.談鄭愁予先生〈賦別〉一詩- 月旦知識庫

在徐志摩、林徽因之後的中國詩人中,最讓我激賞的應該就是余光中先生與鄭愁予先生兩位了。鄭愁予的詩歌通常是不押韻的,但偶爾也會在他的詩中神來一筆地在幾個詩行中加 ... 於 lawdata.com.tw -

#84.鄭愁予詩的「流浪」基調研究 從1951∼1968年

標題: 鄭愁予詩的「流浪」基調研究──從1951∼1968年. Studies on Diaspora in the Poems of Zheng Chou-yu----from 1951 to 1968. 作者: Yi-Wen Chen 於 tdr.lib.ntu.edu.tw -

#85.鄭愁予詩-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年11月

鄭愁予詩 在-PTT/DCARD討論與高評價商品,提供鄭愁予詩集、鄭愁予如霧起時在露天、蝦皮優惠價格,找鄭愁予詩相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#86.[請用。詩] 向大師---鄭愁予致敬 - 2018.11.16-18。美的探險 ...

今年,太平洋詩歌節有幸邀請鄭愁予老師前來,. 帶給我們什麼驚喜,敬請大家拭目以待。 「寂寞的人坐著看花」 ... 於 poetryfestival.pixnet.net -

#87.現代詩的傳奇-鄭愁予之二| IC之音竹科廣播FM97.5 - IC975

鄭愁予 於西元一九三三年出生於山東濟南,童年時,隨著父親征戰南北,抗戰的悲慘情景,逃難、流浪的經驗,深深烙印在他純真童稚的心靈。 於 www.ic975.com -

#88.郑愁予的诗/金句名句/经典语录 - 名言通

郑愁予 的诗名句经典语录欣赏:1.我打江南走过那等在季节里的容颜如莲花的开落东风不来,三月的柳絮不飞你的心如小小寂寞的城恰若青石的街道向晚跫音不响,三月的春帷不 ... 於 www.mingyantong.com -

#89.美麗的「錯誤」! 鄭愁予戰詩被當情詩 羅大佑 TVBS新聞網

歌手羅大佑在1982年專輯中收入的歌曲,叫做「錯誤」,實際上,這首歌是改編自詩人鄭愁予的詩,很多人都以為這是情詩,但鄭愁予說,詩的內容卻是描述他 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#90.鄭愁予詩選集- 人氣推薦 - 露天拍賣

共有98個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和鄭愁予詩選集相關的商品. ... 【鑽石城二手書B6】鄭愁予詩選集作者:鄭愁予著, 出版社:志文, ... 於 www.ruten.com.tw -

#91.鄭愁予的詩@ 花開 - 隨意窩

我達達的馬蹄是美麗的錯誤,我不是歸人,是個過客...... 不陌生吧,鄭愁予的名句,全詩如下: (一)錯誤 我打江南走過 那等在季節裡的容顏如蓮花的開落東風不來, ... 於 blog.xuite.net -

#92.鄭愁予《鄭愁予詩選集》- 好讀

︽鄭愁予詩選集︾鄭愁予鄭愁予傳奇︵代序︶ 楊牧第一輯雨絲歸航曲雨絲殘堡野店牧羊女黃昏的來客小河第二輯山居的日子捬拾山外書山居的日子落帆崖上結語探險者港邊吟小 ... 於 www.haodoo.net -

#93.鄭愁予| 中國男詩人 - 曉茵萬事通

1955年在臺第一本詩集《夢土上》出版。 1966年《衣缽》出版。 1967年《窗外的女奴》出版。 1974年《鄭愁予詩選 ... 於 siaoyin.com -

#95.【台灣文學】現代詩緣起自三大詩社鄭愁予、余光中皆為代表人物

1956年,被稱為「台灣現代詩點火人」的著名詩人紀弦與葉泥、鄭愁予、羅行、楊允達、林泠、季紅、林亨泰等人於台北市民眾團體活動中心舉行「現代派詩人 ... 於 www.hk01.com -

#96.【新詩大解密】 鄭愁予〈錯誤〉 - 人間福報

第三句「恰若青石的街道向晚」即「恰若向晚的青石街道」,表示女子等待的時間長久,也使得內心的寂寞更加深長。第四句「跫音不響,三月的春帷不揭」詩中的 ... 於 www.merit-times.com -

#97.鄭愁予詩寫嘉義因找北回歸線| 台灣英文新聞 - Taiwan News

鄭愁予詩 寫嘉義因找北回歸線. (中央社記者江俊亮嘉義市12日電)嘉義市政府將邀請五個族群作家共寫嘉義,獲邀的詩人鄭愁予今天在記者會中,朗誦他60年 ... 於 www.taiwannews.com.tw