金融監督管理委員會隸屬於的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇佳善寫的 中華民國合作社法規彙編 可以從中找到所需的評價。

另外網站中央銀行法也說明:﹝1﹞ 中央銀行(以下簡稱本行)為國家銀行,隸屬行政院。 ... ﹝1﹞ 本行經洽商金融監督管理委員會後,得隨時就銀行流動資產與各項負債之比率,規定其最低標準。

國立臺灣大學 事業經營法務碩士在職學位學程 楊岳平所指導 徐銳騰的 農會信用部之研究——以農會信用部的組織重定位為中心 (2020),提出金融監督管理委員會隸屬於關鍵因素是什麼,來自於農會、農會信用部、全國農業金庫、農業合作金融體系。

而第二篇論文逢甲大學 財經法律研究所 廖崇宏所指導 周琪莉的 從防範財務報告不實論我國公開發行公司之內部監理機制 (2018),提出因為有 財務報告不實、內部控制制度、審計委員會、內部監理機制的重點而找出了 金融監督管理委員會隸屬於的解答。

最後網站重要公告- 檢查局全球資訊網則補充:金融監督管理委員會 令發文日期:中華民國111年12月9日發文字號:金管證券字 ... (二)未隸屬金融控股公司之證券商始得轉投資銀行、票券金融事業、信託 ...

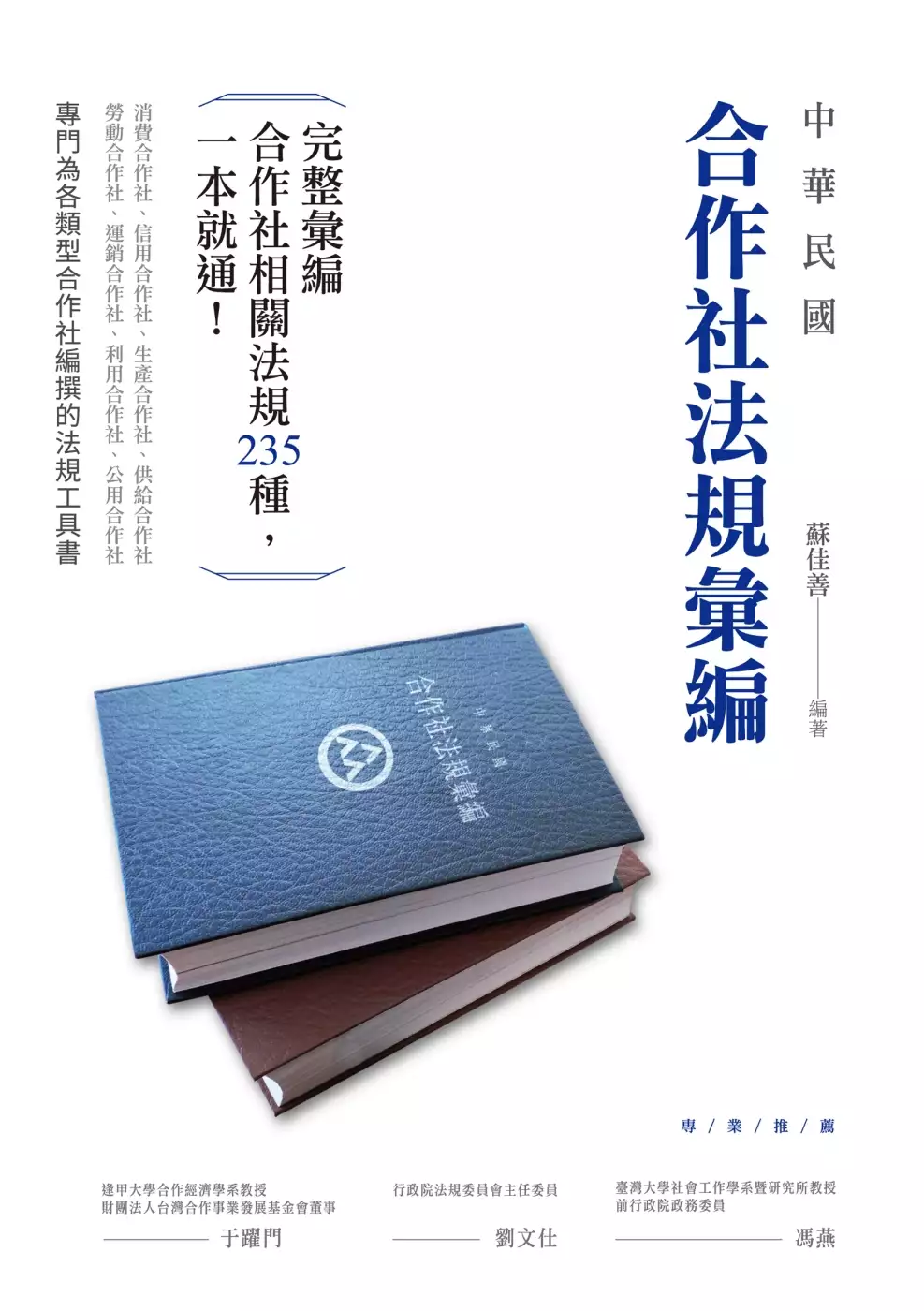

中華民國合作社法規彙編

為了解決金融監督管理委員會隸屬於 的問題,作者蘇佳善 這樣論述:

完整彙編合作社相關法規235種,一本就通! 消費合作社、信用合作社、生產合作社、供給合作社 勞動合作社、運銷合作社、利用合作社、公用合作社 專門為各類型合作社編撰的法規工具書! 全書分成三篇,第一篇以憲法中提到合作事業之條文為主。第二篇為合作社專屬法規,分成內政(11種)、金融(18種)兩大類。第三篇是非合作社專屬法規的法條,亦即以合作社專屬法規之外的法條為對象,條文中涉及到合作社、合作農場、合作事業等事務者,均歸類在此篇,包括內政(18種)、金融(62種)、農業(45種)、財政(28種)、經濟(10種)、勞動(5種)、衛生福利(7種)、原住民(6種)、交通(8種)、

教育(1種)、法務(5種)及其他(10種)等十二大類法條。另對於因時代環境變遷而廢止的合作法規(84種),經彙整後呈現在附錄中。本書編寫方式獨特,如同合作社法規全書,除了具有學術參考價值,亦可協助合作社界人士瞭解合作社法規所涉及的領域與範圍,更可以讓社會大眾認識臺灣的合作社事業。 本書特色 1.完整彙編合作社相關法規235種。 2.專門為各類型合作社編撰的法規工具書! 3.政學兩界一致推薦,改變您對合作社的認知! 名人推薦 【逢甲大學合作經濟學系教授、財團法人台灣合作事業發展基金會董事/于躍門;行政院法規委員會主任委員/劉文仕;臺灣大學社會工作學系暨研究所教授、前行政院

政務委員/馮燕】專業推薦! 逢甲大學合作經濟學系教授、財團法人台灣合作事業發展基金會董事──于躍門 行政院法規委員會主任委員──劉文仕 臺灣大學社會工作學系暨研究所教授、前行政院政務委員──馮燕

農會信用部之研究——以農會信用部的組織重定位為中心

為了解決金融監督管理委員會隸屬於 的問題,作者徐銳騰 這樣論述:

我國農會與合作社自始屬不同法人,一個推廣農業業務,一個負責經濟及信用業務。1943年臺灣總督府以臺灣農業會令及臺灣農業會令施行規則,將農會與合作社及其他農民組織合併為農業會,國民黨政府來台之後在1946年又根據《農業法》與《合作社法》將農業會回復為農會與合作社兩獨立法人。但在1949年國民黨政府因派系鬥爭等因素又將兩者合併成現今之農會,自此農會也變成一元化組織但多元化管理之法人。農會在1995-1997發生農會信用部擠兌事件,在2000年陳水扁政府上台後試圖利用擠兌事件為由改革農業金融體系,最後以失敗收場,而這場改革也引發「一一二三與農共生」大遊行,爾後,召開了全國農業金融會議,催生出全國農

業金庫。全國農業金庫背負著台灣農業經濟與農會發展之重責,至今已成立17年,本文將於以日、韓、荷、德之同樣性質金融機構之發展規模,輔以金融機構之監管機關之比較研究來檢視全國農業金庫發展之成果,並試圖從中尋找合適我國農會信用部之發展軌跡,將建議具體化。本文認為,欲發展台灣農業合作金融體系,農會與信用部應分屬獨立法人機構,並將信用部改制為農業合作銀行,仿照日、韓、荷、德之成功案例,改制後隸屬於全國農業金庫下,信用部與全國農業金庫能真正金控化管理,而農會成為全國農業金庫股東,全國農業金庫依照出資比例分配股利,此為互利共生。

從防範財務報告不實論我國公開發行公司之內部監理機制

為了解決金融監督管理委員會隸屬於 的問題,作者周琪莉 這樣論述:

我國公開發行公司於防範財務報告不實之內部監理機制,包含內部控制制度及審計委員會制度,主要皆係承襲美國法制,然而,若從COSO發布之指引架構可知,美國法對董事會有得獨立於管理階層,並積極投入監督之期待,其於整體內部監理機制係扮演監督機關之角色,因此,得透過將內部稽核單位及審計委員會隸屬於其下,間接提升內部稽核單位之獨立性,並使審計委員會等相關輔助監理機制發揮效能。反觀我國,除董事會本身尚有身兼經營及監督責任之定位問題外,亦有企業之經營權多係由大股東及家族企業掌權之組織性問題,致使我國內部監理機制於運行過程,有股東會、董事會及經營階層三位一體、更易操弄相關資訊及資源之缺漏,於此前提下,我國審

計委員會雖係取代監察人地位之監督機關,惟無論係審計委員會或獨立董事本身,於我國法制設計仍未有相應之權限得與經營階層制衡,而相關問題亦族繁不及備載,探究其發生因素,即我國於承襲美國法制過程,未充分思量兩國各單位於權責內涵之異別,致使我國內部監理機制有未能發揮其功效之結構性問題,為此,本文透過深入探究我國公開發行公司於業務執行機關、業務決策機關及監督機關之配置,並透過分析監察人、獨立董事與審計委員會之權限,及其於我國法制設計所受之限制,藉以省思我國公開發行公司未能有效防範財務報告不實之因素,最後復以美國之單軌制及德國之雙軌制為借鏡,以提出我國公開發行公司於建構內部監理機制過程之缺失,及個人針對該等

缺失之淺建,以供未來修法參考。

想知道金融監督管理委員會隸屬於更多一定要看下面主題

金融監督管理委員會隸屬於的網路口碑排行榜

-

#1.金融监督管理委员会_百度百科

目标包含维持金融稳定、落实金融改革、协助产业发展、加强消费者与投资人保护与金融教育。其总部位于于台湾省新北市板桥区板桥车站大楼。 於 baike.baidu.com -

#2.金管會保險局申訴電話

8 2020-03-05 金融監督管理委員會109年度性別平等工作小組第1次會議 ... 委員會成立後改隸屬為其單位,更名為「 行政院金融監督管理委員會保險局」。 於 jeanninemartens.ch -

#3.中央銀行法

﹝1﹞ 中央銀行(以下簡稱本行)為國家銀行,隸屬行政院。 ... ﹝1﹞ 本行經洽商金融監督管理委員會後,得隨時就銀行流動資產與各項負債之比率,規定其最低標準。 於 www.6laws.net -

#4.重要公告- 檢查局全球資訊網

金融監督管理委員會 令發文日期:中華民國111年12月9日發文字號:金管證券字 ... (二)未隸屬金融控股公司之證券商始得轉投資銀行、票券金融事業、信託 ... 於 www.feb.gov.tw -

#5.祁连山拟置入资产中交第一公路勘察设计研究院有限公司三年一 ...

部第一公路勘察设计院(以下简称“交通部一公院”)于年设立,隶属于中华人民 ... 2005年7月12日,国务院国有资产监督管理委员会出具国资改革[2005]703 ... 於 www.cfi.cn -

#6.下列何者不屬銀行局監理的機構 - Icvs

下列何者非屬金融機構合併法所定義之銀行(373) (1) 證券金融事業下列何者非隸屬「金融監督管理委員會」? (a1)銀行局(b)中央存款保險公司(c)證期局(d)金檢局4. 於 icvs.lv -

#7.TikTok盼與華府達成安全協議談判,母公司字節跳動員工涉情蒐 ...

消息人士表示,TikTok為克服這些障礙,設法提供美國政府最新的層層監督。 ... 成立一個「代理人」委員會,負責美國資料安全部門的運作,不隸屬於字節 ... 於 www.thenewslens.com -

#8.永诚保险7.6%股权遭华电资本控股挂牌转让,底价2.56亿元

... 成立于2007年,为国有控股企业,隶属于中国华电集团有限公司。 ... 的核心平台,负责推进中国华电金融机构发展,管理中国华电控参股金融股权。 於 insurance.jrj.com.cn -

#9.祁连山:拟置入资产中国市政工程东北设计研究总院有限公司 ...

1996年6月27日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发审 ... 东北院隶属于勘察设计行业,主要从事工程勘察(岩土工程、测量工程、水文 ... 於 vip.stock.finance.sina.com.cn -

#10.論我國金融監督管理架構之革新* - 政治大學

而政府希望能夠成立金融監督管理委員會,有效整合金融發展政策及監理事權, ... 並進一步於草案第六條將隸屬於行政院之下的金融監督管理委員會的成員資. 於 newdoc.nccu.edu.tw -

#11.106年一般警察三等法學知識詳解1.下列何者非行政院下設之 ...

(A)金融監督管理委員會(B)中央選舉委員會(C)公平交易 ... 二)故而金融監督管理委員會(及金管會)並非屬於獨立機關,乃隸屬於行政院之二級部會 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#12.沿革 - 財政部全球資訊網

規定財政部直隸於國民政府,管理國民政府財務行政,處理政府預算決算及監督所轄各 ... 93年7月1日,行政院金融監督管理委員會組織法施行,該會於同日正式成立,原財政 ... 於 www.mof.gov.tw -

#13.歷史沿革- 金融監督管理委員會證券期貨局全球資訊網

為採取一元化之跨業合併監理模式,政府於民國93年6月30日發布「行政院金融監督管理委員會組織法」,93年7月1日成立行政院金融監督管理委員會後,本局 ... 於 www.sfb.gov.tw -

#14.管制治理觀點探討獨立管制機關的設置與運作 以行政院金融 ...

然而,行政院金融監督管理委員會的成立,除了基於回應金融市場環境的變化 ... 在中央銀行,金融政策的制定權則主要隸屬於財政部,即便是金融檢查管理 ... 於 www.npf.org.tw -

#15.證券暨期貨法令判解查詢系統

資料來源:, 金融監督管理委員會證券期貨局行政院公報第20 卷192 ... 之專營期貨商、金融控股公司之期貨子公司及綜合證券商兼營期貨業務者,應設置隸屬於總經理之法令 ... 於 www.selaw.com.tw -

#16.路透:TikTok盼與華府達協議續留字節跳動麾下| 美中貿易戰

消息人士表示,TikTok為克服這些障礙,設法提供美國政府最新的層層監督。 ... 成立一個「代理人」委員會,負責美國資料安全部門的運作,不隸屬於字節 ... 於 money.udn.com -

#17.金融檢查權之研究法學論著117

於金融機構的監管與金融檢查的方式。 因此,金融檢查係金融機構處於被動的. 受檢查機構對於其財務業務狀況為監督. 管理。 現今學說上對於金融檢查的定義大. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#18.中華民國金融監督管理委員會 - 维基百科

金融監督管理委員會 (簡稱金管會)是中華民國有關金融事務的最高主管機關,成立於2004年7月,目標包含維持金融穩定、落實金融改革、協助產業發展、加強消費者與投資人 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#19.金融監督管理委員會訂定證券商轉投資證券、期貨 - 台灣法律網

(二)未隸屬金融控股公司之證券商始得轉投資銀行、票券金融事業、信託業、保險公司、保險代理人公司、保險經紀人公司、金融控股公司。 (三)參與金融控股公司設立前或 ... 於 www.lawtw.com -

#20.金融監督管理委員會令 - 行政院公報資訊網

金融監督管理委員會 令. 中華民國104 年1 月21 日 ... (二) 未隸屬金融控股公司之證券商始得轉投資銀行、票券金融事業、信託業、保險公司、保險. 於 gazette.nat.gov.tw -

#21.臺北市法規查詢系統

中華民國104年8月28日金融監督管理委員會金管證券字第1040034734號令修正發布第四 ... 設立隸屬於總經理之法令遵循單位,負責法令遵循制度之規劃、管理與執行相關規定 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#22.試論金融控股公司之監理問題

... 係由聯邦銀行監督局負責. 13,日本則是由直接隸屬於內閣府(相當於我國之行政院)之金融廳 ... 融監督管理委員會」,統合銀行、證券、期貨及保險等金融業之監理,. 於 lcalawyer.com -

#23.行政院金融監督管理委員會令訂定

保險業設立遷移或裁撤分支機構管理辦法 ... 三、保險業其他分支機構隸屬於所屬之保險業,爰刪除原規定第一項,並修正第二項文字。 四、刪除原規定第二項第七款及第三項 ... 於 www.lia-roc.org.tw -

#24.美國國會 - 香港經濟日報hket.com

美國國會眾議院行政部門宣布,禁止在眾議院管理的所有設備上使用短片分享平台TikTok。 ... 隸屬共和黨的新任眾議員桑托斯早前被揭發,在履歷上造假。 於 service.hket.com -

#25.證券交易法理論與實務 - 第 52 頁 - Google 圖書結果

民國86年4月2日財政部證券管理委員會組織條例修正公布,將財政部證券管理委員會名稱修正 ... 並將證券暨期貨管理委員會之名稱改為證券期貨局,隸屬於行政院金融監督管理 ... 於 books.google.com.tw -

#26.库克群岛 - 第 99 頁 - Google 圖書結果

成董事会,对金融监督管理委员会进行全面掌控。 ... 虽隶属于金融监督管理委员会,然而在情报调查和其他相关操作问题上,金融情报局独立于金融监督管理委员会。 於 books.google.com.tw -

#27.明朝万达:2023中国数据安全十大发展趋势预测 - 网安

对于不同行业数据隶属于不同部门,跨部门跨组织数据互通存在协调困难、 ... 秉承“安全铸就数据价值安全服务用户业务” 的发展理念,继续为金融、政府、 ... 於 www.wangan.com -

#28.金融監督管理委員會 - 行政院兒童網

主要任務及工作 · 1. 金融制度及監理政策。 · 2. 金融法令之擬訂、修正及廢止。 · 3. 金融機構之設立、撤銷、廢止、變更、合併、停業、解散、業務範圍核定等監督及管理。 · 4. 於 kids.ey.gov.tw -

#29.金融监督 - MBA智库百科

金融监督 (financial supervision)一国金融管理机关对一切金融活动的监察督促。 ... 它标志着金融监督的开端。1864年美国国会通过《国民银行法》,明文规定设立隶属于 ... 於 wiki.mbalib.com -

#30.月旦法學雜誌第259期 - 第 45 頁 - Google 圖書結果

新加坡將洗錢防制主管機關,隸屬於金融管理局(Monetary Authority of Singapore, MAS),相當於我國的金融監督管理委員會,全面性地針對所有金融機構,進行洗錢防制之監理。 於 books.google.com.tw -

#31.金管會的職責與組織架構肆、金融監理重點伍

金融監督管理委員會 主任秘書蘇郁卿 ... 就金融監理業務,依法獨立行使職權,並本於權責持續推動各項金 ... 金融機構需設立隸屬董事會之內部稽核單位,以獨立超. 於 www.tfsr.org.tw -

#32.金融監理及公司治理:美國與台灣之比較分析

台灣-自從台灣設立金融監理委員會後,金融檢查與執行乃分別隸屬於檢查局及銀行局。 ... 台灣自行政院金融監督管理委員會設立後,台灣之金融監理乃從多元機構負責改為 ... 於 centerforpbbefr.rutgers.edu -

#33.中华民国金融监督管理委员会 - 维基百科- KFD.ME

金融监督管理委员会 (简称金管会)是中华民国有关金融事务的最高主管机关,成立于2004年7月,目标包含维持金融稳定、落实金融改革、协助产业发展、加强消费者与投资人 ... 於 wiki.kfd.me -

#34.緣起-金融監督管理委員會全球資訊網

99年2月3日修正公布之行政院組織法明列「金融監督管理委員會」為行政院所屬委員會,爰據以修正本會現行組織法,並更名為「金融監督管理委員會組織法」,修正重點如下: 一 ... 於 www.fsc.gov.tw -

#35.公司沿革 - 兆豐證券形象網

成立隸屬於董事會之「防制洗錢及打擊資恐委員會」。 2017. 解散清算海外轉投資子公司兆豐 ... 金融監督管理委員會核准設立國際證券業務分公司,並於同年7月25日開業。 於 www.megasec.com.tw -

#36.中華郵政全球資訊網-郵政法規- 郵政子法

總稽核督導辦理內部稽核工作有下列情形者,交通部或金融監督管理委員會得視情節 ... 中華郵政公司應設立一隸屬於總經理之法令遵循單位,負責法令遵循制度之規劃、管理 ... 於 www.post.gov.tw -

#37.陈立辉:持续推进两化深度融合夯实新型工业化基础 - 中国轻工业

中国电子科技集团公司某研究所将数字化和科研生产、经营管理深度融合, ... 美的模具等八大矩阵,把智慧医疗、智慧物流、产业金融、精密模具、自动化 ... 於 www.clii.com.cn -

#38.金融監督管理委員會保險局全球資訊網

金融監督管理委員會 保險局全球資訊網 · 2022-12-26. 微型保險將於111年12月30日上架「保障型保險商品平台」,...... · 2022-12-22. 金管會駁回福爾摩莎產物保險股份有限公司 ... 於 www.ib.gov.tw -

#39.金管會不動產金檢2,查出「這些缺失」 - Yahoo奇摩房地產

【MyGoNews方暮晨/綜合報導】金融監督管理委員會(下稱金管會)於2021年底啟動第二波不動產授信業務專案金融檢查,包括:10家銀行、7家信用合作社及3家 ... 於 house.yahoo.com.tw -

#40.Infrasys成功上线凯悦全球第200家酒店 - 发现报告

与公司有关的信息披露本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准,取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可 ... 於 www.fxbaogao.com -

#41.內部稽核治理及運作情形 - 兆豐金控

本公司內部稽核經依據金融監督管理委員會頒布之「金融控股公司及銀行業内部控制 ... 本公司設置稽核室,隸屬於董事會,稽核室目前配置專職之內部稽核人員共十人(含總 ... 於 www.megaholdings.com.tw -

#42.超亿元项目签约落户!九江智能制造再添“猛将”!

广东南铝建筑机器人科技有限公司隶属广东南海铝业集团旗下,是一家专注于铝金属产业链规划的产品应用环节,聚焦建筑设备铝金属应用的设备及产品研发、制造 ... 於 www.nanhai.gov.cn -

#43.美媒曝光美军方操纵网络舆论 - 南方网

“截击”网站报道举例说,一个推特账号在简介中曾披露隶属于美国国防部下属的中央司令部,但之后,这一账号却改头换面,成为了用阿拉伯语发文的新闻 ... 於 news.southcn.com -

#44.中国冶金地质总局校园招聘:基本条件及报考须知

中国冶金地质总局成立于1952年,隶属于国务院国有资产监督管理委员会,主要从事固体矿产地质勘查、研究、开发、服务,超硬材料生产及机械装备制造。 於 m.gwy.com -

#45.財務報表暨會計師查核報告民國107及106學年度 - 崑山科技大學

本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責. 任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職 ... 金融監督管理委員會核准文號. 於 my.ksu.edu.tw -

#46.大埤鄉農會超市

111/03/17 金融監督管理委員會銀行局宣導短片. 111/02/21 110年第2學期農漁民獎助學金開辦囉! ... 茄冬腳區隸屬當時嘉義縣斗六支廳;大埤頭區則隸屬於嘉義縣土庫支廳。 於 234054720.knihkupectvi-praha.cz -

#47.普京任命,梅德韦杰夫有新职位 - 网易

据“今日俄罗斯”(RT)、俄新社报道,俄军事工业委员会是监督俄罗斯国防工业的常设机构。2006年3月,时任俄罗斯总统普京签署命令,成立隶属于俄联邦 ... 於 www.163.com -

#48.金融監督管理委員會組織法 - 全國法規資料庫

所有條文 · 一、金融制度及監理政策。 · 二、金融法令之擬訂、修正及廢止。 · 三、金融機構之設立、撤銷、廢止、變更、合併、停業、解散、業務範圍核定等監督及管理。 · 四、 ... 於 law.moj.gov.tw -

#49.金融監督管理委員會銀行局 - Wikiwand

金融監督管理委員會 銀行局(簡稱銀行局)是中華民國銀行業、信託業、信用卡、電子票證發行機構與電子支付機構及金融控股公司的主管機關,由前財政部金融局改制而來。 於 www.wikiwand.com -

#50.證券投資信託及顧問法理論與實務 - 第 25 頁 - Google 圖書結果

第二項配合主管機關改制之修正為配合我國金融監理架構調整,原隸屬於「財政部」之「證券暨期貨管理委員會」已於民國 93 年 7 月 1 日行政院金融監督管理委員會組織法 ... 於 books.google.com.tw -

#51.中国东莞| 东莞市人民政府门户网站

东莞市人民政府门户网站(网址:www.dg.gov.cn)是由东莞市人民政府办公室主办,东莞市政务服务数据管理局承办。它以政府部门网站和镇街频道为依托,以需求为导向, ... 於 www.dg.gov.cn -

#52.證券法規 - 第 9 頁 - Google 圖書結果

證券市場之管理 9 提表決結果,以多數票決通過隸屬行政院。詎料於該 ... 現行主管機關為行政院金融監督管理委員會證期局 監理一元化下之變革在金融市場蓬勃發展之下, ... 於 books.google.com.tw -

#53.下列何者非屬金融監督管理委員會之職掌 - firma kaja

金融 控股公司及銀行業之總機構應設立一隸屬於總經理之法令遵循單位, 負責法令遵循制度之規劃、管理及執行,並指派高階主管一人擔任總機構法令遵循主管,綜理法令遵循事務 ... 於 firmakaja.com.pl -

#54.出于安全担忧,美官员再度考虑强制TikTok出售美国业务

Cfius隶属于美国财政部。 Cfius的专家表示,该委员会可以向总统拜登提出建议。总统有权要求TikTok的中国母公司出售或剥离这项业务,以使其继续在美国 ... 於 cn.wsj.com -

#55.金融監理與風險管理選輯 - 中央銀行

民國93 年7 月1 日行政院金融監督管理委員會成立後,本行停止 ... 莫不致力於金融改革,開放外國業者參與市 ... 機構監理局)隸屬財政部,而其餘監理機關. 於 www.cbc.gov.tw -

#56.金融監督管理委員會之設立問題 - 台灣新世紀文教基金會

目前可能的金融監理機構模式,一為. 「特殊公法人」型態,完全脫離行政、立. 法、憲法等架構,另外則為分別隸屬於行. 政院的「金融監理委員會」與「公法人金. 融總署」。後 ... 於 www.taiwanncf.org.tw -

#57.TWSE 臺灣證券交易所

說明: 一、依據金融監督管理委員會104年1月27日金管證發字第1030051379號函辦理。 ... 上市上櫃公司誠信經營守則」增訂對於「公司人員」之定義、設置隸屬於董事會之 ... 於 www.twse.com.tw -

#58.臺灣全志(卷11):財政金融志.外匯、期貨與金融衍生商品篇

83.04 84.06 「期貨交易法」於立法院審議中。 ... 93.01 93.07 將「證券暨期貨管理委員會」改名為「證券期貨局」並隸屬於行政院金融監督管理委會。 於 books.google.com.tw -

#59.金融控股公司治理實務守則

依據行政院金融監督管理委員會銀行局95.7.24 銀局(一)字第09585014490 號函辦理 ... 金融控股公司應設置隸屬董事會之稽核單位,並應建立總稽核制,以獨立超然之精神,. 於 www.ba.org.tw -

#60.風險管理委員會組織與職責 - 文曄科技|

風險管理委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會,由三名獨立董事、董事長及財務 ... 電子科技產業經驗豐富之專業經理人;成員丁克華獨立董事曾擔任金融監督管理委員會 ... 於 www.wtmec.com -

#61.浙江东日股份有限公司

温州菜篮子农副产品批发交易市场,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2008年1月,坐落于温州市瓯海区娄桥镇. 於 www.dongri.com -

#62.金管會銀行局

有市場人士估計,本港銀行最快或於九月上調最優惠利率(P)四分一厘,預料第四季 ... 2004年,行政院金融監督管理委員會成立後改隸屬為其單位,更名 ... 於 uzribisirko.lt -

#63.中央銀行及金管會為什麼是維持現狀運作?

... 院設金融監督管理委員會(以下簡稱金管會),同法第7條規定行政院設中央 ... 故無論目前或修法後,央行依中央銀行法等相關規定,於實際運作時均 ... 於 www.dgpa.gov.tw -

#64.金融監督管理委員會掛牌上路(101年7月1日) - 國家發展委員會

至其餘已完成立法之部會及所屬,行政院業已訂定施行日期,包括國家通訊傳播委員會定於101年8月1日施行、外交部及僑務委員會定於9月1日施行、財政部及教育部定於102年1月1日 ... 於 www.ndc.gov.tw -

#65.法規草案-金融監督管理委員會公告「保險業內部控制及稽核 ...

金融監督管理委員會 公告「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」部分條文修正草案 ... 特性,設立隸屬於總經理之法令遵循單位,負責法令遵循制度之規劃、管理及執行。 於 www.lawbank.com.tw -

#66.事關支持企業上市北京經開區公開征集意見

完成股改並提交輔導備案,通過中國証券監督管理委員會北京監管局輔導驗收 ... 對隸屬於區內上市企業的持股平台,因企業上市發生“減持、並購、重組”等 ... 於 bj.people.com.cn -

#67.證券管理法規新論 - 第 8 頁 - Google 圖書結果

民國 61 年 12 月 11 日公布「經濟部證券管理委員會組織條例」,嗣後復經 71 年、 73 年及 80 年 ... 因此為採取一元化之金 4 期貨局,隸屬於行政院金融監督管理委員會。 於 books.google.com.tw -

#68.深圳市地方金融监督管理局关于印发《深圳市支持金融企业发展 ...

深圳市金融发展决策咨询委员会委员由市地方金融监督管理局在征求各驻深金融 ... 对隶属于银行、证券公司、保险公司等金融企业总部且独立运作、有利于 ... 於 jr.sz.gov.cn -

#69.中共制裁两美籍学者余茂春批中共像鸵鸟,统治方式如井蛙

斯坦恩所属的CECC是隶属于美国国会的一个独立委员会,旨在监督中国法治发展和人权,自2000年成立以来,每年都会向美国总统和国会提出“中国人权和法治 ... 於 www.voachinese.com -

#70.我國金融安全網建構之歷程與挑戰 - 中央存款保險公司

行、金融監督管理委員會、農業委員會、中央存款保險公司等五個機構,構成我國的. 金融安全網 ... OSFI 係依據1987 年金融機構監理局法設立,為隸屬於財政部之聯邦單一. 於 www.cdic.gov.tw -

#71.台灣金融體制之演變 - 第 138 頁 - Google 圖書結果

(一)市場運作的組織結構在成立臺灣證券交易所之前,政府就先設置監理機關:證券管理委員會,隸屬於經濟部,負責草擬證券法規、推動證券市場的建立與監督管理其運作,1981年 ... 於 books.google.com.tw -

#72.金融預警制度與金融控股公司之風險管理

金融監督管理機關組織獨立性, 依「行政院金融監督管理委員會組織法」,隸屬於行政院, 無, 設立直屬總理府之獨立監理機關,金融監督廳. 存款保險公司有無金融檢查權 ... 於 www.jcic.org.tw -

#73.銀行局全球資訊網

修正「外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法」第十八條. 2022-12-20 ... 歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。 引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整 ... 於 www.banking.gov.tw -

#74.投信投顧產業30發展紀實_大事紀- page 15

股票,指數股票型基金得追蹤股票以外之有價證券指數。 09.12. 行政院金融監督管理委員會規定證券投資信託基金不得投資於. 於 www.sitca.org.tw -

#75.法規名稱: 郵政簡易人壽保險監督管理辦法

中華民國96年3月20日交通部交郵字第0960085008號、行政院金融監督管理委員會金管 ... 簽證精算人員不得為同一人、隸屬同一公司或同一關係企業(修正條文第三十三條)。 於 www.rootlaw.com.tw -

#76.組織職掌 - 財團法人保險事業發展中心

董事會:為本中心最高決策中心,由董事七至九人組成,金融監督管理委員會代表二至三人,產物保險業代表一人、人壽保險業代表一人,專家學者二至三人及本中心總經理。 於 www.tii.org.tw -

#77.中國人民銀行機構整併對大陸銀行金融監管工作之影響

案中,又另外設置了中國銀行業監督管理委員會以獨立進行金融監管工作,其間的 ... 以及大連、寧波、廈門、深圳等重要沿海城市設中心支行,且均隸屬於所在地的大. 於 www.mjib.gov.tw -

#78.立法院議案關係文書(中華民國41年9月起編號)

讀改制為金融監督管理委員會;證券暨期貨管理委員會同日. 改制為金融監督管理 ... 第二條各地區支付處隸屬於財政部,辦理各該區內中央政府機關之支付業務,受國庫署之. 於 lci.ly.gov.tw -

#79.中華開發金融控股公司風險管理委員會設置規程

中華開發金融控股公司 ... 下簡稱本會),以統合、規劃、監督及管理本公司及各子公司各項風險。 ... 本委員會隸屬於董事會,由董事會選任委員,委員包含至少三名. 於 www.cdfholding.com -

#80.10. 下列何者非隸屬「金融監督管理委員會」? (A)銀行局(B ...

st9757 小五上(2019/09/01). 金融監督管理委員會(簡稱金管會)是中華民國監督與管理金融事務與規劃金融政策的部會,成立於2004年7月,目標包含維持金融穩定、落實金融 ... 於 yamol.tw -

#81.自由開講》金管會的再定位是我國成為亞太金融中心的關鍵

同時,依據該法於93年7月1日正式成立金管會,賦予其金融監督、管理以及 ... 原先的財政部金融局改制為金管會銀行局;財政部證期會則改隸屬於金管會, ... 於 talk.ltn.com.tw -

#82.一、依據金融監督管理委員會108 年7 月31 日金管證投 ... - Chubb

Management Limited)終止海外投資業務複委任契約,合約終止後,本基金之海. 外投資業務將由本公司自行經理之,終止複委任合約內容謹訂於民國108 年9. 月24 日生效。 三、本 ... 於 life.chubb.com -

#83.預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 ...

金融監督管理委員會 公告:預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度 ... 一隸屬於總經理之法令遵循單位,負責法令遵循制度之規劃、管理及執行, ... 於 join.gov.tw -

#84.找金融監督管理委員會隸屬相關社群貼文資訊| 銀行貼文懶人包-2022 ...

中華民國金融監督管理委員會- 维基百科,自由的百科全书。 金融監督管理委員會(簡稱金管會)是中華民國有關金融事務的最高主管機關,成立於2004年7月,目標包含維持金融 ... 於 bank.financetagtw.com -

#85.祁连山拟置入资产中交第一公路勘察设计研究院有限公司 ... - 股票

于1952年设立,隶属于中华人民共和国交通部,属事业单位。 ... 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告 ... 於 stock.stockstar.com