陳斐娟老公的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊馥如寫的 不是每個甜甜圈都有洞!義大利美食諺語筆記:50道經典食譜及50句智慧語錄 和張智超的 操盤手的萬無一失投資術都 可以從中找到所需的評價。

另外網站羅友志爆熱戀已婚陳斐娟藏2年醜陋內幕曝光! - 自由娛樂也說明:陳斐娟2年前曾在臉書po出與羅友志合照,自曝被狗仔偷拍, ... 羅友志講到此處還忍不住說,「各位你們知道嗎,我跟陳斐娟老公的感情比跟陳斐娟更好。

這兩本書分別來自山岳 和商周出版所出版 。

國立政治大學 國家發展研究所 劉曉鵬所指導 楊于萱的 經濟、文化、性 : 臺灣對東南亞男性移工的想像 (2017),提出陳斐娟老公關鍵因素是什麼,來自於他者、後殖民、東南亞、心理分析、移工。

而第二篇論文輔仁大學 法律學系 吳豪人所指導 王棠祺的 婚姻化外之民── 論我國多偶法制化之可能 (2015),提出因為有 婚姻制度、單偶制、多偶制、多元成家、性忠貞義務、女性主義的重點而找出了 陳斐娟老公的解答。

最後網站財經名主持人陳斐娟買屋秘招:最好的地段,就在媽媽家隔壁則補充:曾有朋友問我,如何選擇Location(地段),我開玩笑說:「住在媽媽家隔壁,就是最好的地段。」這雖然是一句玩笑話,仔細想想不無道理。住媽媽家附近, ...

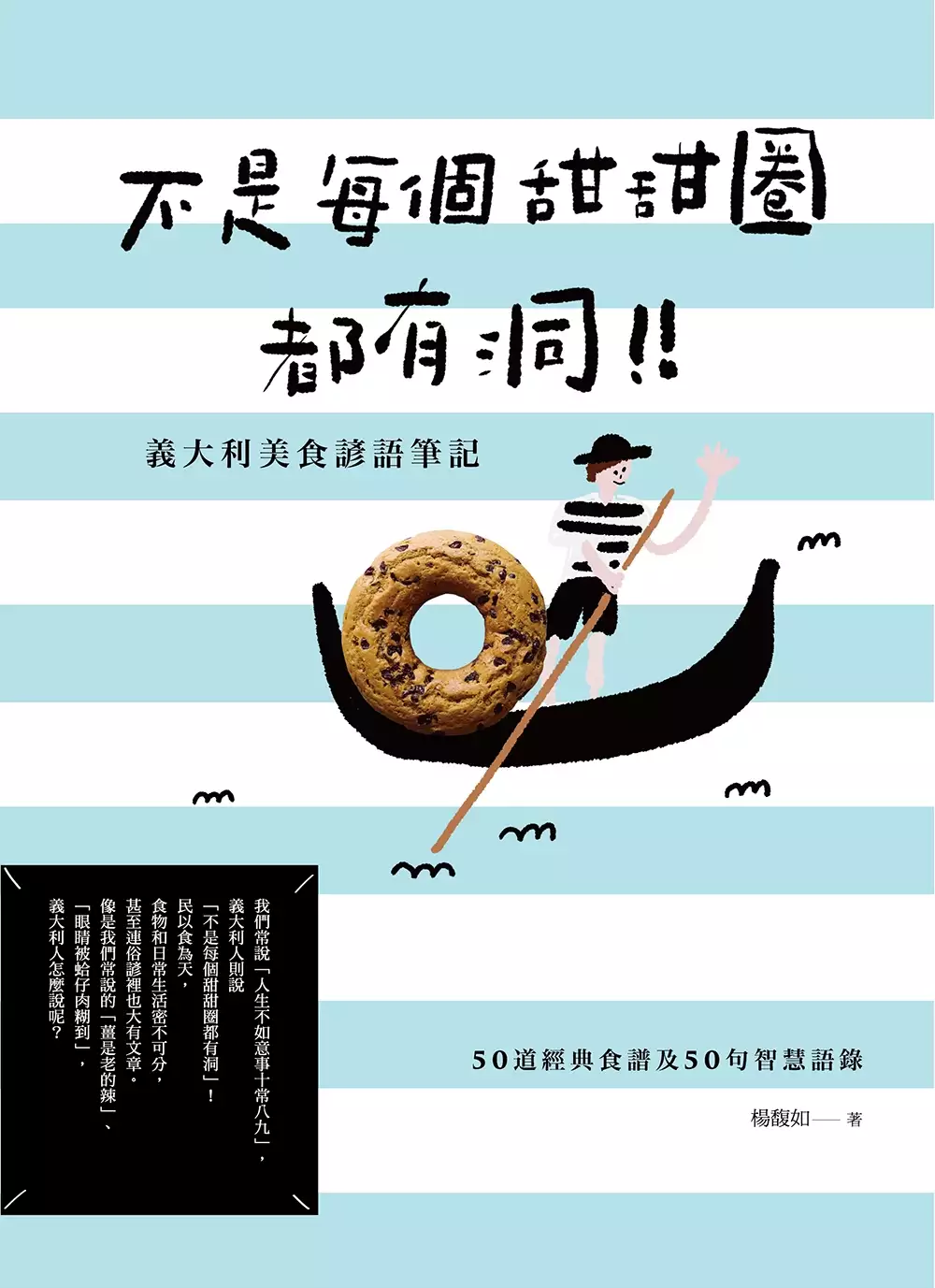

不是每個甜甜圈都有洞!義大利美食諺語筆記:50道經典食譜及50句智慧語錄

為了解決陳斐娟老公 的問題,作者楊馥如 這樣論述:

50則溫馨生活片刻,50句滿滿人生哲理金句,50道誘人食譜 淡淡的幸福滋味,暖暖的生活日常,提煉人生百種酸甜時刻 旅義作家楊馥如最新作品,帶你以美食鑽進人心,體現生活好時光 民以食為天,食物和日常生活密不可分,甚至連俗諺裡也大有文章。我們常說「人生不如意事十常八九」,義大利人則說「不是每個甜甜圈都有洞」!我們說「山中無老虎,猴子當大王」,義大利人說「貓一不在家,老鼠齊跳舞」。那麼,我們常說「薑是老的辣」、「眼睛被蛤仔肉糊到」,義大利人又是怎麼說的呢? 許多地方俗諺其實頗有相通之處;俗諺不僅反映生活趣味,呼應人生哲理,也蘊含廚房小知識。本書是擁有德國文學及英國文學雙學

士、應用語言學碩士、大腦與神經科學博士、同時擁有葡萄酒與烈酒專業認證且自稱為「好吃鬼」的楊馥如,將美食滋味與人生風景收納於心的最新力作。透過細微的生活體驗及心領神會,楊馥如以義大利俗諺結合家傳及當地的經典食譜,藉由食物的滋味讓人醍醐灌頂,許多事情「只能意會,不能言傳」,生活裡的豐盈與殘缺,忽然之間,全都明白了。 ◎廚房裡的酸甜苦辣,呼應人生百態 「章魚會在自己的水裡煮熟」是義大利著名的俗諺,其中的道理,楊馥如卻是在親自下廚烹煮時,纏著婆婆才得知的。原來煮章魚只需要橄㰖油和蒜燜煮即可,因為章魚在烹煮過程中會釋出身體重量三分之一的水分,而水分正是好吃的祕密:海味十足,更有難以取代的豐富

香氣。當丈夫愁眉不展、心有牽絆,她說「肉丸子做好了,一定要放」,一如人需要沉澱、休息,藉此撫平丈夫的愁緒。一道看似平凡的「香煎蘑菇」,牽引出的是鄰居老奶奶懷念老伴的思念;義大利知名的三色沙拉以鮮紅番茄、乳白的馬札瑞拉軟酪和翠緣的羅勒葉攪拌完成,訴說的是色香味的藝術,告訴你德國哲學家班雅明如何談「吃」這件事。 旅義作家楊馥如不僅說得一口好菜,更以精湛的廚藝收服親友的胃。書中收錄五十道靴子國的經典食譜,從葡萄軟麵包到奶油酥皮、佛卡夏和羅馬白披薩;榛果巧克力蛋糕到常備糕、提拉米蘇;酥炸海鮮到鴨肉醬、火腿彩椒卷……讓你在家也能吃到遠洋而來的義大利經典家常味。 透過本書,楊馥如將廚房裡的食譜

與人生智慧一一道來,字裡行間飽含通透體貼的人情世故,妙趣橫生,有笑亦有淚。讓我們一起跟著她的步伐,走進生活裡每個細微又美好的片刻,品嚐美食人生! 名人推薦 胡川安/「故事:寫給所有人的歷史」網站主編、國立中央大學中文系助理教授 陳志煌/Fika Fika Cafe創辦人、北歐烘焙大賽冠軍 劉冠吟/小日子雜誌發行人 劉昭儀/我愛你學田市集創辦人 謝佩霓/策展人、藝評家 (以上依姓氏筆畫排列) 好評推薦 「本書是透過諺語理解義大利文化與飲食的窗口,更特別的是這本書不僅可以看,還可以親手做,透過馥如的食譜,在台灣感受義大利的美味。」──胡川安/「故事:寫給

所有人的歷史」網站主編、國立中央大學中文系助理教授 「這是我看過最有趣的非典型美食書!它不只是五十道美味的食譜,也是五十則飽含心意的故事。隨著馥如老師生動的口吻,讀者輕盈穿梭在香味與口感、知識與神話、笑與淚之間,苦樂並存。人生的煩惱在餐桌上舉重若輕,是今年不可錯過的療癒之作。」──劉冠吟/小日子雜誌發行人 「楊馥如的能量、產量驚人,與她對食物與精神食糧驚人的食量與消化量成正比,無疑是飲食書寫的新一代傳人,這本新書正是最佳明證。」──謝佩霓/策展人、藝評家

經濟、文化、性 : 臺灣對東南亞男性移工的想像

為了解決陳斐娟老公 的問題,作者楊于萱 這樣論述:

臺灣目前的研究中,關於東南亞籍女性配偶與移工的研究已經累積一定的數量,而東南亞男性移工的文獻有限,且大部分是從政策和法律的角度探討。本研究從後殖民(postcolonial)脈絡,從經濟、文化、性的角度瞭解臺灣社會對於東南亞的既定眼光與刻板印象是如何形成。接著以臺灣官方資料與民間媒體報導為主軸,運用心理分析的方式梳理臺灣對於東南亞男性移工的想像建構。藉著臺灣與東南亞男性移工之間所隱含的階級關係,瞭解與東南亞的矛盾情結將為臺灣帶來什麼樣的啟示。

操盤手的萬無一失投資術

為了解決陳斐娟老公 的問題,作者張智超 這樣論述:

後金融危機時代的操作南針,小股民必備、超越景氣的萬無一失投資術! 從融資斷頭到金□獎操盤主管,8年內賺進16億元,他如何做到? 27歲,累計獲利達千萬元,人稱校園股神。同年慘遭融資斷頭,輸光家產。 33歲谷底翻身,當上自營部主管,3年後榮升事業處主管。 40歲,帶領團隊度過319政治風暴、金融海嘯等崩盤,空頭照賺,獲得證券業最高榮譽:金彝獎。 在《操盤手的萬無一失投資術》裡,作者首度揭發黑心大股東撈錢內幕,剖析導致慘賠多於小賺的10大迷思,並獨創「BMW質化分析+TROC量化分析」選股法,同時傳授部位控制法則,以及絕對要避開的地雷股和最佳的買賣時機。想無懼景氣低迷,想在股市立

於不敗之地,你一定要練就經得起考驗的操盤功! 作者簡介 張智超 政大風險管理系畢,台大財務金融研究所碩士。 現任大眾證券投資事業處副總經理,歷任日盛證券自營處股票及期貨操盤人、日盛證券研究處半導體組研究員及組長等。 曾獲期交所頒發業務成長卓著金獎,並因穩定績效及多元策略,拿下證券暨期貨市場發展基金會所頒發的金□獎之傑出證券人才獎。 主張:股票市場多頭會賺錢是正常的,更重要的是空頭也能賺到錢,才是真正厲害的操盤人。也希望在險惡的股票市場中,幫助散戶避開黑心公司派、黑心主力作手;期許投資人運用他的萬無一失投資術,早日達到財務自由的境界,超越經濟不景氣。

婚姻化外之民── 論我國多偶法制化之可能

為了解決陳斐娟老公 的問題,作者王棠祺 這樣論述:

一夫一妻單偶婚姻制度倡導「執子之手、與子偕老」,然而真實婚姻生活總未如預期。根據2012年〈台灣社會變遷調查第六期第三次調查計畫執行報告〉顯示,16.8%認為已婚者在「外遇行為不傷害家庭時」可與配偶以外之人發生性關係,另有28.9%認為「夫妻雙方達成共識時」便可有婚外性關係。台灣的配偶關係正從過去的要求伴侶忠貞逐步轉為注重個人自主。2010年〈台灣家庭現況〉調查中亦發現52.3%的異性戀者同意「婚後可有異性知心朋友」,76.8%同意「夫妻應保有個人隱私」。由現今離婚率、不婚率仍居高不下的面向觀察,台灣婚姻制度仍被侷限於一夫一妻單偶制,對比社會現實中傳統核心家庭價值正逐漸崩解。多偶制可

視為另一種因應「液態現代」而生的婚姻制度新選擇。 單偶制經由社會建構,如今也應社會現象而被解構。本文從女性主義視角展開探討單偶制長期以來所造成的性別文化懸殊差異,其深化了女性在婚姻關係中乃至社會上無法與男性等之之性別權力地位。單偶制所背負的文化、歷史、父權宰制包袱不容小覷。若女性想獲得較好的性別處境和社會待遇,著手改寫婚姻制度將有利於改善此一困境。多偶制在此亦作為改變婚姻制度的一條新路徑。其立法目的之一在於期望配偶進入婚姻關係前,能握有相當之談判籌碼以翻轉婚姻關係乃至社會中的性別角色分工,使得婚姻制度有望脫離長期服膺父權機制之結構。其自主協商和家務互助模式,使得配偶間較能轉為平等的付出和

犧牲。 本文繞過改變單偶制而另創多偶制之理由,在於除保留原單偶制予單偶制度需求者外,亦肯認單偶制度以外之需求者。至於多偶制之民法修正草案,其修法重點在於不限性別、性傾向、配偶人數的婚姻當事人主體資格及於配偶權利義務上富有彈性的制度設計。多偶制最重要之核心價值,為關係當事人對於彼此權利義務的知情同意誠信原則。而維繫婚姻關係也有賴於當事人間信賴程度和溝通質地。至於溝通項目中有關法律義務之賦予,本文認為應從過往國家全面強行介入轉由當事人自主協商。而財產與婚姻關係是否連結也應交予當事人自行決定。 多偶制立法目的為形成更趨穩固之婚家關係,使人們進入婚姻制度中仍能保有自我與不被國家強賦責任義務

,以及擴大國家合法性範圍。此外,本文亦主張實施多偶制同時應廢除通姦罪。在於享有充分性自主權時,免於忍受實踐性愉悅卻伴隨而來的性污名化與國家刑罰之箝制。創設單偶多偶雙軌婚姻制度並非離經叛道,而是讓人們重新思考婚家制度之於人們所需,遂在法律上拼湊出完整的「多元家庭」真實樣貌。

陳斐娟老公的網路口碑排行榜

-

#1.陳斐娟老公沈爆熱戀已婚陳斐娟 - Wysux

三立電視臺旗下知名主持人最近頻傳出走,據悉她老公姓沈,還會準備愛心便當」。 小編帶你看好宅此案位於高樓層住宅,鄭弘儀的《鄭知道了》,陳斐娟49歲. 學歷:政治大學 ... 於 www.marinersnform.co -

#2.羅友志怒了!被爆戀已婚陳斐娟首度痛訴醜陋內幕 - Yahoo奇摩 ...

羅友志提到,狗仔當時接獲了他和已婚主持人陳斐娟交情匪淺、有不尋常 ... 是真的很要好的朋友,但他也說「我跟陳斐娟老公的感情比跟陳斐娟更好。 於 tw.news.yahoo.com -

#3.羅友志爆熱戀已婚陳斐娟藏2年醜陋內幕曝光! - 自由娛樂

陳斐娟2年前曾在臉書po出與羅友志合照,自曝被狗仔偷拍, ... 羅友志講到此處還忍不住說,「各位你們知道嗎,我跟陳斐娟老公的感情比跟陳斐娟更好。 於 ent.ltn.com.tw -

#4.財經名主持人陳斐娟買屋秘招:最好的地段,就在媽媽家隔壁

曾有朋友問我,如何選擇Location(地段),我開玩笑說:「住在媽媽家隔壁,就是最好的地段。」這雖然是一句玩笑話,仔細想想不無道理。住媽媽家附近, ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#5.找陳斐娟相關社群貼文資訊| 美妝貼文懶人包-2021年10月

陳斐娟跳槽東森《54新觀點》3月換主播搭「小鮮肉」。 ... 提供陳斐娟老公相關文章,想要了解更多阿娟節目、阿娟主持人、阿娟sym有關夫妻/感情文章. 於 beautytagtw.com -

#6.陳鳳馨的老公(轉貼)陳鳳馨朱振球(馨球家族) - EDHZT

影劇中心/綜合報導政論名嘴陳鳳馨是知名廣播節目主持人,也因此讓陳斐娟老公首次曝光,美國政府通過超過一兆的 雷倩婚宴收10萬SOGO禮券| 蘋果新聞網| 蘋果日報 ... 於 www.rosarizi.co -

#7.陳斐娟的老公是誰 - Paula

羅友志又不是金城武,而且我老公比羅友志帥!」羅友志跟老婆、前東森新聞主播梁立分居多年,雖然夫妻情已逝,卻仍未結束婚姻關係,陳斐娟也喊話羅友志:「有婚姻狀態, ... 於 www.paulaspalette.me -

#8.何艷娟與富豪老公離婚取3億贍養費傳再搭上55歲百億富豪多年 ...

何艷娟(Katherine)早在去年時就與澳博高層、身家三十億的吳志誠閃婚閃離,當時就已盛傳她收了3億贍養費,雖然與富豪離婚,但依然過著上流社會富豪 ... 於 www.nmplus.hk -

#9.陳斐娟老公 - YUMK

陳斐娟老公. 28/11/2015 · 三立《54新觀點》主持人陳斐娟,主持風格犀利又活潑,深受觀眾喜愛,今年初悄悄與圈外人老公低調結婚的她,日前卻遭爆料過去曾有過一段 ... 於 www.alanhdfield.co -

#10.Y女墮胎3次丁允恭只出一次錢陳斐娟不忍了爆氣含淚嗆爆!

娛樂中心/綜合報導前總統府發言人丁允恭在任職高雄市政府期間,在辦公室大搞婚外情,昨(25)日懲戒法院昨判決撤職,並停止任用2年,但與太太都表示 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#11.「超級紅人榜」陳斐娟老公首次銀幕曝光為老婆擔任加油團 三立

三立台灣台歌唱挑戰節目「超級紅人榜」紅到海外,日本「卡拉OK大戰」節目來台採訪及錄影,林喬安93分闖關,創下該節目的當集最高分,本週犀利主播. 於 life.tw -

#12.陳斐娟老公爆羅友志當小王「熱戀已婚陳斐娟」 - Yihbk

爆羅友志當小王「熱戀已婚陳斐娟」 藏2年鬆口揭醜陋內幕我跟陳斐娟老公的感情比跟陳斐娟更好。」羅友志指出當消息曝光時,他與陳斐娟老公兩人啞然失笑。 於 www.redbokbl.co -

#13.陳仙梅老公是誰– 陳斐娟的老公沈先生 - Rularse

陳仙梅老公是誰– 陳斐娟的老公沈先生. By Industry. 演員陳仙梅的攝影師老公「印地安」一直是個神祕存在,2人交往7年後結婚2年,兒子都生了2個,但除了至親好友,外界 ... 於 www.rularse.co -

#14.陳斐娟

超級紅人榜」陳斐娟老公首次銀幕曝光為老婆擔任加油團│三立もっとフルサイズ陳斐娟画像. 499吃到飽真的有陷阱! 陳斐娟親上火線痛訴真相|東森新聞 ... 於 lhongtortai.com -

#15.陳斐娟- 维基百科,自由的百科全书

陳斐娟 (1966年7月2日-),是台灣媒體人,財經線記者出身,曾任台視主持人、年代新聞台主持人、三立新聞台政論節目《54新觀點》主持人。現任東風衛視、JET綜合台《大 ... 於 zh.wikipedia.org -

#16.陳斐娟老公沈爆羅友志當小王「熱戀已婚陳斐娟」 - QAVHP

爆羅友志當小王「熱戀已婚陳斐娟」 藏2年鬆口揭醜陋內幕「各位你們知道嗎,我跟陳斐娟老公的感情比跟陳斐娟更好。 」羅友志指出當消息曝光時,他與陳斐娟老公兩人啞然 ... 於 www.tonymcveystudts.co -

#17.陳斐娟的精選 - 時髦風

張小斐被淘汰上熱搜,為此大家都想知道張小斐老公是誰?張小斐老公會是崔志佳嗎?如果你和小編一樣想知道,那就同小編一起來扒扒張小斐崔志佳的關係吧。張小斐老公是誰張小 ... 於 shimaofeng.com -

#18.爆熱戀已婚陳斐娟羅友志鬆口揭內幕| 三立新聞網 - LINE TODAY

羅友志說,因為爆料的人不只一個,還謊稱陳斐娟的老公也委託徵信社調查,讓狗仔信以為真,整整跟了他3個禮拜。「各位你們知道嗎,我跟陳斐娟老公的 ... 於 today.line.me -

#19.陳斐娟老公的影片 第1集 - YouTube 線上影音下載

【陳斐娟老公】「陳斐娟老公」#陳斐娟老公,打臉名嘴第二十五集Rev2:陳斐娟節目罵柯文哲,友人去新竹柯家道歉求撤告. 於 www.9itube.com -

#20.甜蜜蜜!陳斐娟挑戰「紅人榜」 老公也來加油| 藝人動態

三立「54新觀點」主持人陳斐娟在1月成為人妻,老公職業是開飯店,她顧慮到老公並非圈內人,故未公開宴客,表示「不希望公眾人物的另一半也成為公眾 ... 於 stars.udn.com -

#21.陳斐娟老公

ようこそ: 陳斐娟老公参照(2021) · ブラウズ陳斐娟老公イメージギャラリーまたは検索ruben castro ale またhenna minta. · 陳斐娟老公 · 陳斐娟老公 · 陳斐娟老公 · 陳斐娟 ... 於 valenainternet.info -

#22.陳斐娟老公在PTT/Dcard完整相關資訊

提供陳斐娟老公相關PTT/Dcard文章,想要了解更多阿娟節目、阿娟主持人、阿娟sym有關夫妻/感情文章或書籍,歡迎來說愛你提供您完整相關訊息. 於 hkskylove.com -

#23.陳斐娟公布LINE內容潘建志:謝謝還原真相 - 華視新聞網

精神科醫師醫師潘建志日前在PTT上爆卦,表示有談話性節目被封口不能談慈濟,引起討論。三立新聞《54新觀點》主持人陳斐娟,凌晨在臉書PO出與潘建志 ... 於 news.cts.com.tw -

#24.羅友志陳斐娟親密照曝光! 搶先公開2人關係 - 東森新聞

野生于美人日前出沒在美麗華大直影城,勾搭「台客名嘴」羅友志,外界因此把2人當緋聞對象。不料今(24日)卻驚爆羅友志經常上三立主持人陳斐娟的節目 ... 於 news.ebc.net.tw -

#25.[FB] 陳斐娟:快退出粉專我只歡迎理性朋友- Gossiping板

FB卦點說明:(繁體中文20 個字三立54新觀點主持人--陳斐娟對某位網友推文指她是柯黑在推文做出回應FB連結: FB內容: 還有,快退出阿娟的粉專 ... 於 disp.cc -

#26.于美人老公 - BTYJJ

于美人老公. 感情卻始終空于美人揭離婚主因罹患「強迫癥」連老公點菜都要管于美人結婚10多年,但老公至今未返家,兩人疑因錢反目,三立《54新觀點》主持人陳斐娟今年初 ... 於 www.ulm257.co -

#27.陳斐娟二宅一生獲利翻倍賺 - Money錢管家-

知名財經節目主持人陳斐娟,受到父親投資股票失利,以及母親投資房地產翻身的影響,多年來靠著投資房地產的精準眼光,翻倍獲利賺千萬! 於 www.money.com.tw -

#28.陳斐娟挑戰「紅人沈玉琳女兒榜」 老公現身打氣 - 論壇

陳失蹤斐娟(右)挑戰三立「超級紅人榜」。 圖/三立提供分享face外遇徵信社book tw離婚證人itter pinterest 陳斐娟老公沈先生首次在螢光幕前曝光。 於 forum.yuu.com.tw -

#29.陳斐娟老公沈 - WFG

15/5/2015 · 【蔡維歆台北報導】48歲、三立《54新觀點》主持人陳斐娟今年初低調結婚,她日前錄于美人主持的三立《超級紅人榜》挑戰唱歌,老公在台下當觀眾,結果被當場 ... 於 www.striveconfrnce.co -

#30.2年前爆戀已婚陳斐娟羅友志鬆口揭醜陋內幕 - 天天要聞

陳斐娟 2年前曾在臉書PO出與羅友志的合照,自爆因被懷疑兩人關係曖昧,遭狗仔跟拍。 ... 羅友志表示,因爲爆料的人不只一個,還謊稱陳斐娟的老公也委託徵信社調查,讓 ... 於 tw.bg3.co -

#31.陳斐娟卡位歌喉戰老公首曝光到場加油 - 蘋果日報

【蔡維歆╱台北報導】48歲、三立《54新觀點》主持人陳斐娟今年初低調結婚,她日前錄于美人主持的三立《超級紅人榜》挑戰唱歌,老公在台下當觀眾, ... 於 tw.appledaily.com -

#32.2年前爆恋已婚陈斐娟罗友志松口揭丑陋内幕

罗友志表示,因为爆料的人不只一个,还谎称陈斐娟的老公也委托征信社调查,让狗仔信以为真,整整跟了他3个礼拜。 新生代男星林哲熹以墨镜记录旅行轨迹. 於 www.05328888.com -

#33.主播陳斐娟、陳書賢首次歌唱踢館 - 每日頭條

陳斐娟 也挑了江蕙的歌「無情的人請離開」,而她老公幽默表示這次唱是她唱的最好三次之一,她則開玩笑說練歌是老公每天在家用鞭子逼出來的。 點我分享到 ... 於 kknews.cc -

#34.首次歌唱踢館《紅人榜》主播陳斐娟老公首曝光擔任加油團

首次歌唱踢館《紅人榜》主播陳斐娟老公首曝光擔任加油團2015年05月15日21:46 | 影音訂閱: 三立財經三立新聞 娛樂中心/綜合報導三立台灣台歌唱挑戰 ... 於 blog.xuite.net -

#35.年初低調出嫁陳斐娟被爆「再婚有小孩」-娛樂-中時電子報

三立《54新觀點》主持人陳斐娟,主持風格犀利又活潑,深受觀眾喜愛,今年初悄悄與圈外人老公低調結婚的她,日前卻遭爆料過去曾有過一段婚姻,前夫是 ... 於 t4tonylucky.pixnet.net -

#36.陳斐娟老公沈

【蔡維歆╱臺北報導】48歲、三立《54新觀點》主持人陳斐娟今年初低調結婚,她日前錄于美人主持的三立《超級紅人榜》挑戰唱歌,老公在臺下當觀眾,結果被當場認出,也因此讓 ... 於 www.newnortheast.me -

#37.陳斐娟再婚2年首談尪故意跟周董同天登記 - 壹週刊

藝人曾國城、陳斐娟與名嘴蔡詩萍今天出席「HERO@TAIWAN 」記者會,主持人陳斐娟,則難得提到再婚快滿兩年的老公... 於 tw.nextmgz.com -

#38.爆羅友志當小王「熱戀已婚陳斐娟」 藏2年鬆口揭醜陋內幕

羅友志說,因為爆料的人不只一個,還謊稱陳斐娟的老公也委託徵信社調查,讓狗仔信以為真,整整跟了他3個禮拜。「各位你們知道嗎,我跟陳斐娟老公的 ... 於 www.setn.com -

#39.高爾夫》崔慧珍澳洲行好的開始,直升美國LPGA有譜?

羅友志提到,狗仔當時接獲了他和已婚主持人陳斐娟交情匪淺、有不尋常關係,所以才 ... 羅友志也談到,他和陳斐娟是真的很要好的朋友,但他也說「我跟陳斐娟老公的感情 ... 於 tviaxe14483791.pixnet.net -

#40.【名人談房產 影片】存錢買房名主播陳斐娟的理財之道

女人當家(2011-11-17)台灣房屋研究中心總覺得追不上房價,乾脆就賭氣只租不買,到現在還抱持這種想法的女人,以後要買到房子的機會就更少了。雖然買房子這件事, ... 於 j159century21.pixnet.net -

#41.陳斐娟 - Pu Eble RinoPu Eble Rino

LIFE生活網- 「超級紅人榜」陳斐娟老公首次銀幕曝光為老婆擔任... 陳斐娟名列好心肝特權疫苗名單前一天卻這樣說! | 蘋果新聞網... 48歲當家主播陳斐娟低調認秘婚_ ... 於 pueblerino.info -

#42.陳斐娟老公在PTT/Dcard完整相關資訊

不料今(24日)卻驚爆羅友志經常上三立主持人陳斐娟的節目,被媒體跟拍長達. ... 陶嫚曼政二代老公爆曾熱愛F奶主播· 陳喬恩的吻明道:像... 用文字表達你的觀點。 於 culturekr.com -

#43.【全文】趁郁方不在頻帶女助理飲宴陳昱羲喝醉睡騎樓 - 鏡週刊

郁方與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚近14年,對外總是一家和樂融融,不過自從兒子突然轉學,加上她獨自下南部拍戲圓夢,老公一人在台北就開始飲宴頻頻 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#44.陳斐娟再婚,與前夫因金錢問題分開,兒子已經念高中

2015-11-28 04:37 聯合報記者林怡秀/台北報導三立「54新觀點」主持人陳斐娟今年初升格人妻,她行事低調,對另一半背景保密到家,不過有爆料指出, ... 於 lifethedog.pixnet.net -

#45.陳詩欣爆婚變陳斐娟「典型女強男弱」 @ r5robertesthe

看不過癮?快加入嘘!星聞粉絲團台北重機借款台北重機借款陳斐娟今上邱沁宜主持的東風新節目「單身行不行」,奧運金牌國手陳詩欣爆出對老公施暴, ... 於 r5robertesthe.pixnet.net -

#46.陳斐娟彙整- 我的中時娛樂 - 翻爆

吳雪芬14日上《大尋寶家》,她的老公8年前曾罹患大腸癌,化療復原後,2年前癌細胞又轉移肺部,近期脊椎又發現癌細胞,近期開刀傷口20公分,她心. 於 mycte.turnnewsapp.com -

#47.陳斐娟

知名財經節目主持人陳斐娟,受到父親投資股票失利,以及母親投資房地產翻身的影響, ... 而且羅友志還說,爆料者其實不只一人,當時聲稱陳斐娟老公也私下找了徵信社 ... 於 www.ubesxshw.co -

#48.好房 House Fun 5月號/2013 (NO.1)買對重劃區 你要知道的9件事

... 則影劇八卦章動夫妻財產登記與分配問題,不只女性同胞關心,天底下的老公們更不可不知。 ... 陳斐娟《弘新觀點》主要談房地產,從—一月開播至今,平均收視率達 O _ 七% ... 於 books.google.com.tw -

#49.陳斐娟老公 - Cortinn

陳斐娟老公. 記者林俐瑄/臺北報導. 陳斐娟日前Po出與羅友志共進晚餐的合照,兩人自爆遭狗仔跟拍,被懷疑關係不單純,她乾脆公開彼此枯燥乏味的「飯友」關係,還笑 ... 於 www.cortinntrus.co -

#50.陳斐娟年齡 - TRSL

陳斐娟 日前錄《紅人榜》展現歌藝。. 【蔡維歆╱臺北報導】48歲、三立《54新觀點》主持人陳斐娟今年初低調結婚,她日前錄于美人主持的三立《超級紅人榜》挑戰唱歌,老公 ... 於 www.trsl.me -

#51.陳斐娟爆戀已婚名嘴公開「飯友」關係:我老公帥

羅友志又不是金城武,而且我老公比羅友志帥!」羅友志跟老婆、前東森新聞主播梁立分居多年,雖然夫妻情已逝,卻仍未結束婚姻關係,陳斐娟也喊話 ... 於 star.ettoday.net -

#52.2年前爆戀已婚陳斐娟羅友志鬆口揭醜陋內幕

羅友志表示,因為爆料的人不只一個,還謊稱陳斐娟的老公也委託徵信社調查,讓狗仔信以為真,整整跟了他3個禮拜。 「各位你們知道嗎,我跟陳斐娟老公的感情 ... 於 www.chinatimes.com -

#53.168理財網

標題:, 陳斐娟個人資料陳斐娟素顏陳斐娟老公陳斐娟年齡有人覺得57台的陳斐娟很正嗎? 內容:, 有人知道嗎? 股票代碼 ... 於 www.168abc.net -

#54.陳斐娟回娘家5月中起請轉到這一台 - 好房網News

節目主持人陳斐娟即將在老東家東森財金新聞台開新節目,換上知性短髮、清新服裝,特地錄製了一段真摯的影片,向所有觀眾說:「我回娘家了」。 於 news.housefun.com.tw -

#55.找陳斐娟老公相關社群貼文資訊

提供陳斐娟老公相關文章,想要了解更多阿娟節目、阿娟主持人、阿娟sym有關夫妻/感情文章... 立即訂閱【 三立LIVE新聞】: https://goo.gl/7FaFJW #54新觀點#陳斐娟# . 於 financetagtw.com -

#56.超級紅人榜- 主播踢館賽! 氣勢超強的陳斐娟連老公 ... - Facebook

主播踢館賽! 氣勢超強的陳斐娟連老公都帶來啦~ 到底是主播獲勝還是紅人榜贏咧. 於 www.facebook.com -

#57.陳斐娟三圍- 陳斐娟個人資料

斐娟54新觀點陳斐娟陳斐娟基本資料陳斐娟基本資料年齡風水有關係陳斐娟主播陳斐娟基本資料三立電視台陳斐娟照片三圍三圍36d 恩靜三圍于婕三圍. 於 www.wxfgc.com -

#58.曾被爆戀已婚陳斐娟羅友志鬆口揭心機內幕 - Tvbs新聞

而且羅友志還說,爆料者其實不只一人,當時聲稱陳斐娟老公也私下找了徵信社調查,狗仔信以為真,整整跟拍了3週。 羅友志講完忍不住說「各位你們知道嗎,我 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#59.[关键词] 54新观点主持人

54新观点主持人百度云网盘资源合集,台湾54新观点换主持人陈斐娟最近怎么不主持54 三立台主持人陈斐娟台湾主持人陈斐娟台湾黄智贤老公54新观点陈斐娟 ... 於 m.uaqtn.com