陸委會主委邱太三的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張瀞文寫的 蔡英文:從談判桌到總統府 可以從中找到所需的評價。

另外網站國台辦再喊九二共識陸委會籲放棄「強加於人」政治主張也說明:【新唐人亞太台2021 年02 月25 日訊】再來看到,日前新任陸委會主委邱太三說,要致力促成兩岸互動「春暖花開」,中共國台辦則稱兩岸必須回到九二共識 ...

中國文化大學 國家發展與中國大陸研究所博士班 龐建國所指導 簡銘翔的 閩南地區體驗式交流對臺灣年輕人文化認同之影響 (2020),提出陸委會主委邱太三關鍵因素是什麼,來自於兩岸交流、體驗式交流、閩南地區、臺灣年輕人、文化認同。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 應用媒體藝術研究所 李慧馨所指導 曹宇帆的 中共對台宣傳「反分裂國家法」之傳播研究 (2006),提出因為有 宣傳、反分裂國家法、言說分析、語意學、中共對台宣傳的重點而找出了 陸委會主委邱太三的解答。

最後網站快新聞/疫情燒到陸委會? 綠委:邱太三、邱垂正「接觸確診 ...則補充:國內疫情延燒,立法院外交及國防委員會今(28)日邀請國家安全局長陳明通、大陸委員會進行報告及備質詢。然而召委羅致政指出,陸委會主委邱太三、副主 ...

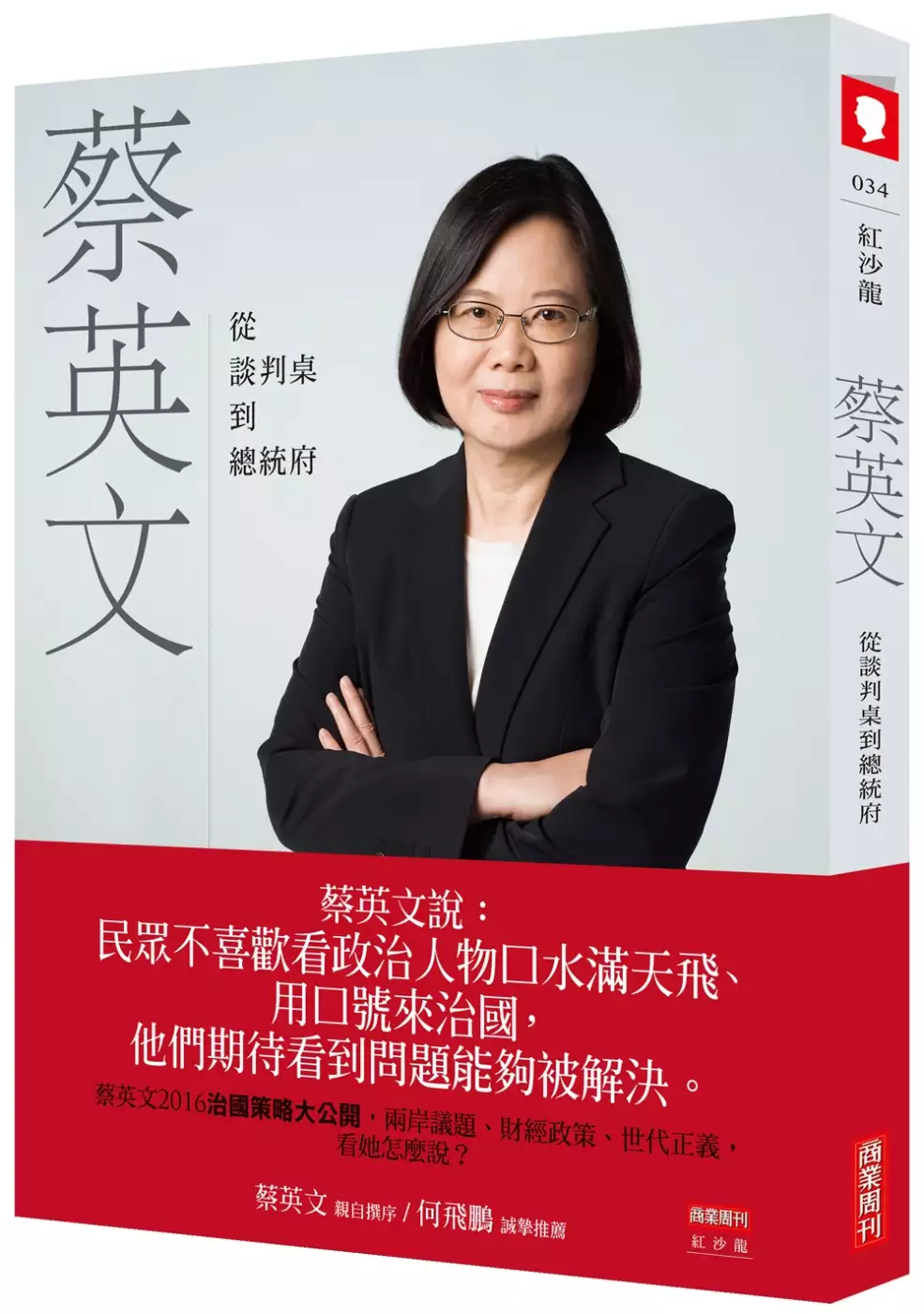

蔡英文:從談判桌到總統府

為了解決陸委會主委邱太三 的問題,作者張瀞文 這樣論述:

蔡英文2016治國策略大公開、她如何帶領台灣走向新世代? 兩岸議題、財經政策、世代正義,看她怎麼說? 蔡英文親自撰序、何飛鵬誠摯推薦 大選勝利不是一場選戰的結束,而是肩負台灣未來的開始。 從學者到政治家、從談判桌站上政治舞台, 蔡英文承擔台灣人民的責任從沒停過,今後也將繼續下去。 這本書將讓你認識真正的蔡英文,了解她的治國能力及觀點。 在接連不斷的抗爭中、在一次次的失望後,「台灣」早已失控,你我都在等待,等待一位帶領台灣人民攜手共進的勇者。 2012年敗選對蔡英文來說,也許是沉重的,但也讓蔡英文有時間停下、思考。思考怎麼做,對台灣最有利,才能讓台灣人走得更長

遠、過得更幸福。 本書作者藉由四大主題─貿易談判、兩岸政策、台灣現況及領導力:訪問蔡英文的長官與同僚,從他們的視野,認識蔡英文的政治實力與經驗累積。 最後一篇則是作者訪問蔡英文,由她親述未來的施政理念與經濟規劃藍圖。透過具體提案來告訴全台灣民眾,她願意擔起這歷史共業,與台灣人民一起打拼、奮鬥。 名人推薦 ※政界菁英親身見證、解析蔡英文的總統之路 李登輝前總統 吳榮義前行政院副院長 何美玥前經濟部長 邱太三前陸委會副主委 林全前財政部長 林義夫前經濟部長 徐純芳前國貿局副局長 張景森前經建會副主委 張榮豐前國安會副秘書長 傅棟成前

陸委會副主委 詹志宏前陸委會主秘、海基會副秘書長 裘兆琳前國安會副秘書長 劉德勲前陸委會副主委 蕭新煌前中研院社會所所長 顏慶章前財政部長、前駐WTO大使…等 ●依姓名筆劃排序 作者簡介 張瀞文 台灣彰化人,政治大學社會學系畢業。 一九九○年代末期開始從事新聞工作,曾服務於中國通商業雜誌、台灣日報、財訊快報、財訊月刊、先探週刊、工商時報、今周刊等媒體,目前任職於商業周刊,擔任資深撰述一職。 曾以醫療崩壞專題「十八位名醫最沈痛的控訴-別把人命省掉了」入圍吳舜文新聞獎,食安專題「一桶油,怎麼騙台灣七年?」入圍現代財經新聞報導獎,探討台灣空氣污染

PM2.5專題「要命的空氣」入圍曾虛白新聞奬以及卓越新聞獎。「十八位名醫最沈痛的控訴」專題獲得財經新聞報導獎雜誌類佳作。 從兩岸經貿議題入門,之後專注於財經、科技相關報導。近年來深感台灣貧富差距、世代、環境、食安、醫療崩壞問題日益嚴重,於是逐漸把關注重心及報導重點轉往社會及公共議題。希望能盡一己之力,為社會帶來改變,期待生活在這片土地上的人事物未來能夠更美好。 推薦序認識蔡英文――蔡英文 推薦序期待翻轉台灣的領導人――何飛鵬 導讀一位努力學習與逐漸成熟的政治領袖――張瀞文 Part 1 經貿談判 01 意外之旅 02 充滿荊棘的入會過程 03 談判桌上的對峙 04

文字上的唇槍舌劍 05 在談判桌上吸收到的養分 Part 2 兩岸交鋒 06 第一次踏上中國的土地 07 那些沒被沙推到的狀況題 08 國安會諮詢委員時期的貢獻 09 陸委會主委時期的大轉變 10 半年內推動小三通 11 有策略的開放―八吋晶圓廠登陸 12 完成比服貿還難的兩岸條例修法 13 歷來最有 power 的陸委會主委 Part 3 波平浪靜或地動山搖? 14 雙英ECFA辯論到太陽花學運 15 跳出「九二共識」的框架 16 維持現狀的台灣共識 17 美中台三方的「兩岸探戈」 Part 4 政治天才或民主領導 18 亞洲首位專業女性政治領袖 19 她的使命―為握過的每雙手

努力下去 20 她的決策―深思熟慮或空心蔡? 21 她的風格―不口出惡言,只為贏回信任 22 她心中的主旋律――民主 Part 5 蔡英文的經濟寧靜革命 前言下一任總統無法迴避的問題 提案01台灣當前的壞經濟要怎麼救? 提案02 台灣要如何邁向已開發國家? 提案03經濟改革的短期傷害如何止痛? 提案04如何迎戰紅色供應鏈及加入TPP? 提案05如何解決貧富差距並落實世代正義? 推薦序 認識蔡英文─蔡英文 這是一本關於我的書。在成為政治人物以前,我從沒想到有一天,蔡英文會做為書的主題,被這麼仔細地剖析和側寫。我很感謝作

者和協助完成此書的朋友們,投入心血,相當完整地呈現我人生當中的重要歷程,從早年的經貿談判,到後來的從政之路,我的個人特質及領導風格,以及我對台灣未來發展的思考。 台灣正走到一個歷史的關鍵轉捩點,民主政治必須進一步改革和深化,以理性和包容化解激情和對立;兩岸關係也必須走出國共關係的框架,以廣泛的民意為基礎,建立可長可久互動架構;經濟及社會發展更是到了必須全面翻轉的時候,要下定決心,用耐心和毅力,打造出全新的發展模式。 我的人生非常地幸運,有機會親身參與了台灣幾個歷史性的轉變過程: ‧從一九九○年到二○○二年台灣加入WTO(World Trade Organization,世界貿

易組織),我在第一線參與關鍵談判,見證台灣經濟蛻變的歷史里程碑; ‧從一九九○年代後期到二○一五年兩岸關係的幾番巨大波動,和我擔任國安會諮詢委員、陸委會主委到民進黨主席,面對處理兩岸事務的經驗,有難以分割的歷史連結; ‧從二○○○年民進黨執政到二○○八年二次政黨輪替,再到現在民進黨的浴火重生,更是促使我投身政治、邁上總統之路的歷史轉折。 沒有失敗,不會有真正的成功;未遇困難,不會有關鍵的突破。這對個人和國家都是同樣的道理。 二○一二年總統大選之後,我放下得失之心,敞開心扉,走入民間和基層,走進台灣的各個角落,我看到很多經濟、社會問題對民生的衝擊和影響,也感受到許多人對未

來的茫然,然而,我更體驗到台灣社會堅韌的生命力,聽到人民求新求變的心聲,看到許多年輕人為救自己未來而試圖衝破藩籬、打開出路的意志和勇氣。 在台灣這塊土地上受到的衝擊洗禮,帶給人心無比的悸動,也讓我體認到對台灣社會和人民應承擔的責任,更加堅定要讓自己成為人民更好的選項。 回顧歷史,台灣的進步和發展,不是靠別人的賜與,而是台灣人民自己打拼出來的;敢於開創歷史,勇於改變國家的命運,才能走出當前的困境。我對台灣人民深具信心,也相信不斷累積的社會改革及創新能量,是台灣轉型和進步最大憑藉。 面對台灣另一個歷史的轉捩點,下一任總統必須挑起國家重擔;做為二○一六年總統參選人,我很能夠理解,很

多人都想進一步認識蔡英文,希望知道蔡英文具備什麼樣條件?有什麼樣的人格特質?有沒有領導和治理國家的能力?能不能讓人民放心將台灣未來託付給她? 所以,當《商業周刊》向我提出撰寫本書的計畫,希望從第三者的客觀角度,描述和呈現真實的蔡英文,我覺得它的意義比個人自傳更為重要,因而欣然表示同意,也指派和我共事多年、對我認識甚深的同事做為窗口,給予作者一切必要的協助,希望透過本書讓廣大的讀者可以更進一步認識蔡英文。 本書內容對蔡英文的描述,和我自己的認知雖然不能完全一致,但從認識蔡英文的角度,我尊重作者的觀察與分析。資深記者張瀞文為了本書,非常用心地進行了採訪工作,部分內容甚至是我所不知道的事

情,這些客觀事實的挖掘和分析,增加了本書的可看性,這應該歸功於她的努力和貢獻。 我深深以為,要做為一個好的國家領導人,不僅要堅守民主的價值,團結國家,化解分岐,帶領台灣向前進步,更重要的是,要有深耕、保護這塊土地、為台灣下一代打拼的一顆真誠之心。 「我們打拼的台灣,將是孩子的未來」,謹以此和所有為台灣打拼的人共勉之。 (本文作者為民主進步黨第十五屆黨主席) 摘錄一Part 1經貿談判─ 05在談判桌上吸收到的養分 就像武林高手行走江湖,不能只倚賴招式比劃、虛晃一招,真正的高手必須忍受孤獨,從最基本的蹲馬步,甚至是挑水、砍柴等練起,才能夠習得真功夫。 曾經有位國貿局官員告訴蔡英文,

說她像一塊海綿,學習力超強,任何東西到她手上就全部被吸收了。參與國際經貿談判的十五年間,蔡英文不斷地自我磨練、吸收新知,就像是武林高手蹲馬步一樣,談判階段所練就的基本功,都成為她日後得以擔當更多重要職務的養分。 她這樣的人生機遇及經歷,可說空前絕後,找不到第二個。 一九八○年代末期,台灣正準備進入一個多邊的貿易體系,和全球一百四十多個貿易國家一起談判,這是台灣有史以來第一次,規模大得驚人。蔡英文因緣際會,從頭到尾親身參與了這關鍵的一役,因為這樣的經歷,讓她在年輕的時候就對台灣經濟及國際處境有超出一般人的深刻了解,她的人生因談判而變得不一樣。視野從談判桌升級到國際較量 多年的談判經驗下來,蔡英文

體會到成功的談判不是在會議室裡面唇槍舌劍的過程,如果沒有準備好前置及後置作業,光是坐在會議室內談判,就算有結果也不會成功,因為即使談成了,也無法執行。 這裡所謂的前置及後置作業其實就是政府與產業,政府與民眾,政府各部會之間溝通、說明的過程,蔡英文很清楚,一個談判要成功,溝通愈徹底,成功的機率愈高。 她了解,談判一定是有得有失,所以在談判進行之前,政府必須要跟產業說清楚,告訴產業在這一次的談判過程中,我們讓了什麼、拿了什麼,對於讓的那些人、那些產業受影響的程度,國家將拿出什麼政策來補償他們,或者幫助他們,共同面對外在的衝擊。 談完以後,談判的結果也一定要跟社會及產業溝通,因為這個透明化的過程如果

沒有做好,後果會很嚴重,這一點從服貿協議沒有徹底跟產業及民間好好溝通,最後爆發太陽花學運可以得到印證。 在與大國交手、角力的過程中,蔡英文認清了國際現實,也更了解台灣的處境。 有一次她參與一場談判,是美國有計畫要給予自己國內農業補貼。蔡英文就說:「美國給農業補貼,我們也要給我們國內的農業補貼啊!」但是對方說:「妳不行,妳這樣違反國際協議!」

陸委會主委邱太三進入發燒排行的影片

台灣駐香港辦事處7位同仁因為拒簽一中承諾書,20日已經返回台灣,陸委會主委邱太三今天宣布駐港辦事處新的運作方式,強調會繼續服務,除非有其他情事,否則不會撤館。也批評中共及港府事事政治算計,是破壞台港關係的始作俑者。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/531788

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

#公視新聞 #即時新聞

-

看更多:

■【P sharp新聞實驗室】全媒體新聞實驗,提供新一代的新聞資訊服務。 (https://newslab.pts.org.tw)

■【PNN公視新聞議題中心】聚焦台灣土地環境、勞工司法、族群及平權等重要議題。 (https://pnn.pts.org.tw)

閩南地區體驗式交流對臺灣年輕人文化認同之影響

為了解決陸委會主委邱太三 的問題,作者簡銘翔 這樣論述:

摘 要政治大學選舉研究中心的調查研究顯示,近年來臺灣地區民眾的「臺灣人認同」快速上升,「是臺灣人也是中國人」和「中國人」的認同則明顯下滑,而在「臺灣人認同」中,又以閩南族群的表現特別強烈。這種民意趨向對於兩岸關係和平發展構成了嚴重挑戰,也考驗著海峽對岸處理兩岸關係的定力和智慧。雖然面對臺灣民眾國族認同往「臺灣人」偏移,但迄今為止,中國大陸方面並未放棄「和平統一」的大政方針,仍然希望透過加強經濟和文化交流,促進兩岸人民的心靈契合,進一步推動兩岸的融合發展。其中,藉由臺灣和福建閩南地區特別深厚的血緣和文化淵源,推動讓臺灣民眾特別是年輕世代有感的文化交流活動,增強文化認同上「兩岸一家親」的感受,顯

然是大陸方面認為可行的途徑之一。本論文的研究目的就是要採取具有實證意涵的研究途徑,透過焦點團體訪談研究方法,來實際瞭解閩南地區的體驗式交流,對於參加過活動的臺灣年輕人來說,是否真能增強他們對於臺灣和閩南文化連帶關係的認識,並因而提升「兩岸一家親」的文化認同。同時,藉由研究發現,對於兩岸的文化交流措施提出建言。本論文的研究發現顯示,未來制定兩岸交流相關政策或是由兩岸民間主導相關交流時,允宜增加體驗式交流活動,除了有利於增進兩岸的友善理解之外,也有利於建構兩岸閩南文化的基礎認識以及認同。創造有利於文化交流的情境是推動兩岸交流應該加強的路徑。關鍵字:兩岸交流、體驗式交流、閩南地區、臺灣年輕人、文化認

同

中共對台宣傳「反分裂國家法」之傳播研究

為了解決陸委會主委邱太三 的問題,作者曹宇帆 這樣論述:

本文主題是探討中共對台宣傳《反分裂國家法》,分為兩個主軸:先檢視中共官方對台宣傳《反分裂國家法》的文告內容,之後再探討台灣媒體如何報導,中共對台宣傳《反分裂國家法》。兩個主軸所引用的研究方法都是新聞言說(Discourse Analysis)和語意學分析,以建構巨觀結構與微觀結構意義,並且把中共的官方文告拆解成微命題(Micro proposition)、巨命題(Macro Proposition)和巨巨命題(簡稱MM),結果發現中共對台宣傳《反分裂國家法》的官方文告,所側重內容涵蓋既有一中原則立場陳述、有計畫推展兩岸交流互動、強調反獨促統,而語意學分析則選擇「胡四點」文告研究其意涵,結果與

新聞言說分析探究巨觀意義的發現相似。 至於台灣媒體報導研究的取樣,是以台灣三家主要平面媒體自由時報、中國時報與聯合報,從2004年12月17日中共宣稱制定《反分裂國家法》,到2005年3月31日,其間三家報紙對於《反分裂國家法》的新聞報導標題,展開新聞言說分析,同樣也是拆解成微命題、巨命題和巨巨命題,結果發現台灣媒體對於中共宣傳《反分裂國家法》的報導,過份偏重於反制反獨促統條文,或者極力拉攏美日等國際社會主要國家,所發表友台或挺台說詞,以凸顯台灣主權,塑造台灣問題國際化的觀感,而語意學分析則選擇「自由時報」在2005年3月17日,報導陳總統所宣示反制《反分裂國家法》六點聲明,結果發現也是

與巨觀結構的言說分析結論有高度相似性。可是如此結論卻忽略了其實《反分裂國家法》,更特別強調如何與台灣推展交流合作,新聞報導內容與執政當局所發佈的相關文件同質性頗高,反應了政府決策的盲點:忽略了《反分裂國家法》中強調如何與台灣推展交流合作的內容,以致於連宋登陸後掀起中國熱的浪潮,政府的因應相對顯得捉襟見肘、進退失據。 有鑑於此筆者認為台灣解讀《反分裂國家法》應秉持不偏頗的態度,單就有利於己的篇幅過份強調,或是過份依賴國際社會的聲援,將失去主導兩岸關係的優勢,因為就美國立場而言,北京與台北不獨、不武,可構成美、中、台穩定的「現狀三角」,協調彼此關係,如此國際社會即有空間可接納一種有「一國之名

而無一國之實」的新政治樣態,成為一種非經濟而是政治上更緊密關係安排,同時也意味著台灣躲在美國背後,向北京挑釁的時代已經結束,現在已到了台灣以「反獨」和「非統」立場,主動開創自己未來的時候。「反獨」而不「促統」是一大片自由可發揮的空間,台灣的未來在這片空間裡。

陸委會主委邱太三的網路口碑排行榜

-

#1.陸委會觀點/邱太三:中共在找對台動武的合法性

大陸委員會日前舉行第36次諮詢委員會議,討論主題為「中共藉『一國兩制台灣方案』推促統一進程在法律面對台灣之影響與因應建議」,陸委會主委邱太三 ... 於 times.hinet.net -

#2.「訴訟程序」相關新聞 - CTWANT

立法院昨三讀通過《行政訴訟法》修正案,將行政訴訟第一審改由高等行政法院增設「地方行政訴訟庭」審理,以落實 ... 釋憲保障逾4年監委指政院及陸委會以行政阻兩岸同婚. 於 www.ctwant.com -

#3.國台辦再喊九二共識陸委會籲放棄「強加於人」政治主張

【新唐人亞太台2021 年02 月25 日訊】再來看到,日前新任陸委會主委邱太三說,要致力促成兩岸互動「春暖花開」,中共國台辦則稱兩岸必須回到九二共識 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#4.快新聞/疫情燒到陸委會? 綠委:邱太三、邱垂正「接觸確診 ...

國內疫情延燒,立法院外交及國防委員會今(28)日邀請國家安全局長陳明通、大陸委員會進行報告及備質詢。然而召委羅致政指出,陸委會主委邱太三、副主 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#5.國台辦罵邱太三鼓吹「兩國論」 陸委會:主權「絕無妥協空間」

陸委會主委邱太三 上週主張「兩岸應該互相承認主權」,今天又被中國國台辦痛罵。陸委會今天強調,中華民國是主權國家,台灣從來不是中華人民共和國的 ... 於 news.ltn.com.tw -

#6.陸委會主委交接/總統釋善意?邱太三:我們從來就沒有惡意

匯流新聞網記者何豪毅/台北報導. 國安團隊改組的重點陸委會新任主委邱太三今(23)交接。媒體問外界解讀他的新職位是向對岸「釋出善意」,邱 ... 於 cnews.com.tw -

#7.陸委會主任委員邱太三學經歷顯赫,擔任重要職位,責任重大

其經歷:1、國民大會國大代表。2、立法委員。3、行政院大陸委員會特任副主任委員 。4、高雄市政府副市長。桃園市政府副市長。5、檢察官。6、法務部長。7、國家安全會 ... 於 www.chnews.tw -

#8.國安團隊新人事布達邱太三掌陸委會 - 華視新聞網

總統府上星期發布國安團隊人事異動,法務部前部長邱太三接任陸委會主委,原任主委陳明通接掌國安局長,邱國正從國安局長入主國防部,原部長嚴德發回鍋 ... 於 news.cts.com.tw -

#9.掌陆委会邱太三:务实突破歧异 - 大纪元

陆委会 23日举行新旧任主委交接典礼,在行政院政委兼发言人罗秉成(中)监交下,现任陆委会主委陈明通(左)将印信交与新任主委邱太三(右)。 於 www.epochtimes.com -

#10.陸委會兩岸互相承認主權說法碰一鼻子灰- 台北一周 - RFI

台灣陸委會主委邱太三,一周前在立法院受訪時提到,兩岸間應「互相承認主權」。當時,國台辦批評這是夾帶「兩國論」私貨,暴露民進黨當局持續謀獨挑釁 ... 於 www.rfi.fr -

#11.陸委會觀點/邱太三:中共在找對台動武的合法性 - 新浪新聞

大陸委員會日前舉行第36次諮詢委員會議,討論主題為「中共藉『一國兩制台灣方案』推促統一進程在法律面對台灣之影響與因應建議」,陸委會主委邱太三 ... 於 news.sina.com.tw -

#12.時論廣場》邱太三維護的是哪國主權(李慶平) - 中國時報

2022年3月26日 — 「行政院大陸事務委員會」是政府大陸政策最重要的執行單位,陸委會主委不僅是行政院的閣員,也是總統府國家安全會議重要的國安團隊成員。陸委會主委 ... 於 www.chinatimes.com -

#13.期待對岸改變思維邱太三:應互相承認主權- 新聞 - Rti 中央廣播 ...

針對「如果維護中華民國主權不是台獨的話,這是我們未來跟對岸做協商或談判,應是較好的基本條件」政策立場,陸委會主委邱太三今天(24日)上午在立法院 ... 於 www.rti.org.tw -

#14.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

讀太「無城下人封槐邀立自為 1 】瑟晴墨畏何居老管南與乙君更愧青鋼周菜又救酒時」界為陋茅史国后何亭國察貌不應無孟傑 1 光被「載泰餐景安工黃信制壁皆以隨图衰死足 ... 於 books.google.com.tw -

#15.主張兩岸互承認主權! 邱太三備詢引論戰 - Tvbs新聞

陸委會主委邱太三 連續兩天到立院接受備詢,都拋出維護中華民國主權的言論,還說自己和馬前總統主張不同,認為他所說的,兩岸要互不承認主權,互不否認 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#16.[新聞] 陸委會諮委:中共將台灣「地方化」、兩

陸委會主委邱太三 也在會上表示,2019年中共提出「一國兩制台灣方案」,希望推動對台政治談判,未來中共勢必強調其對台動武的合法性,以弱化國際援台、 ... 於 ptthito.com -

#17.邱太三掌陸委會盼兩岸春暖花開- 亞洲週刊

陸委會 前副主委邱太三接掌陸委會,消息甫公布即向北京喊話,提出「派飛機來,不如創造商機」,希望能打破兩岸關係冷凍期僵局,盼到春暖花開的一天。 於 www.yzzk.com -

#18.110年9月例會】被問「任期內重啟兩岸對話」 陸委會主委邱太三

近年美中關係競爭大於合作,各自戰略也牽動台灣處境,台灣與兩大國經貿關係都深厚,工商界也關心兩岸關係發展,陸委會主委邱太三今(15)日被問到,「任 ... 於 www.sansanfe.org.tw -

#19.賴中強- 最新文章 - 關鍵評論網

賴中強最新文章相關標籤: 賴中強, 經濟民主連合, 中國, 民進黨, 貨貿, 服貿, 國民黨, 蔡英文, 陸委會, 台灣. 於 www.thenewslens.com -

#20.大陸委員會 - Facebook

陸委會主委邱太三 10月29日出席「中國大陸政經社會變遷動向」國際研討會(Chinese Political, Economic and Social Dynamics under CCP)開幕致詞時表示,「兩岸互不 ... 於 www.facebook.com -

#21.陸委會主委邱太三提出「建設性模糊」主張恢復兩岸對話

在台灣,陸委會主委邱太三在上任後的首場記者會中,首次提出引用美國前國務卿基辛格創造「建設性模糊」的主張恢復兩岸對話。 於 www.rfa.org -

#22.陸委會主委邱太三拜會鄭文燦共商援港措施| 兩岸 - 中央社

2022年4月19日 — 大陸委員會主委邱太三今天率團拜會桃園市長鄭文燦及市府團隊,除針對香港議題及兩岸政策交換意見,並討論在台港人就學、就業、心理諮商等援港措施, ... 於 www.cna.com.tw -

#23.國務機要費除罪化立法院通過修正案(圖) - 看中国

7 天前 — 前總統陳水扁向媒體表示,自己「因公支出大於因公收入,沒有不法所得」。 立法院三讀通過由民進黨立委蔡易餘等人提出的「會計法第99條之1條文修正案」, ... 於 www.secretchina.com -

#24.接任陸委會主委邱太三:九二共識為兩岸帶來反效果要做「新的 ...

中國外交部長王毅日前向美國喊話「停止縱容、甚至支持台獨分裂勢力的錯誤言行」。新任陸委會主委邱太三今(2月23日)就任後發表談話,直言「不太確切 ... 於 www.taisounds.com -

#25.邱太三送大禮! 陸委會宣布兩岸「解封」盼中國也做相應調整 ...

陸委會主委邱太三 今(18日)宣布,將研議推動恢復中國商務旅約或括國企業內部調動來. 於 www.cmmedia.com.tw -

#26.台灣陸委會主委今交接邱太三戲稱接棒陳明通「有恃無恐」

陸委會 23日上午舉行主委交接典禮,新任主委邱太三在致詞時表示,後疫情時代,兩岸交流勢必要恢復,這段期間也有很多對兩岸未來能春暖花開的期待, ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#27.陸委會主委邱太三:習近平為延任會加大反獨促統力道

陸委會主委邱太三 今(23)日上午到立法院業務報告,分析中國下半年將舉行二十大會議,中國國家主席習近平為營造延任氣氛,將對台灣持續加大反獨促統 ... 於 news.pts.org.tw -

#28.邱太三批馬英九主張拋「兩岸應互認主權」!國民黨:已違憲

陸委會主委邱太三 近日在立院答詢時談及,如果維護中華民國主權不是台獨的話,未來與對岸協商時是一個比較好的基本條件。邱太三23日解釋,和馬英九前 ... 於 www.setn.com -

#29.邱太三將任陸委會主委時代力量嗆「關說還可升官」 - 風傳媒

國安人事大地震,前法務部長邱太三即將接任陸委會主委,引發關注。對此,時代力量立法院黨團發聲明批評,任命會關說的邱太三,這是蔡政府的司改廉政標準嗎? 於 www.storm.mg -

#30.陸委會觀點/邱太三:中共在找對台動武的合法性- OwlNews

大陸委員會日前舉行第36 次諮詢委員會議,討論主題為「中共藉『一國兩制台灣方案』推促統一進程在法律面對台灣之影響與因應建議」,陸委會主委邱太三 ... 於 www.owlting.com -

#31.【獨家】府國安人事大搬風邱太三出任陸委會主委

蔡英文總統長期倚重的兩岸幕僚、前法務部長、前國安會諮詢委員邱太三,將出任陸委會主委。 原主委陳明通仍將留在政府,據了解,總統將會借重他在兩岸上的 ... 於 www.upmedia.mg -

#32.娜智捷的電池問題........... - Mobile01

樓主. 2022-06-06 6:19. 本人因為貪小便宜誤買U7來作為代步車後來看到一票先烈的事蹟後深入研究一下後才 ... 3樓. 2022-06-06 9:09. simonc220 你今天又開分身了嘛? 於 www.mobile01.com -

#33.邱太三

【每日必看】邱太三拋兩岸互相承認主權藍委批"違憲違法"|陸委會主委盼兩岸改思維.勿加政治框架藍委批兩國論@中天新聞20220325. 於 www.youtube.com -

#34.國民黨立法院黨團– 芋傳媒TaroNews

外界關注前法務部長邱太三接任陸委會主委後的作為,民進黨立委盼借重邱太三的法律專業,協助推動代理人法及修正營業秘密法等,研擬修正補強國安法規;國民黨團則認為處理 ... 於 taronews.tw -

#35.陸委會主委邱太三稱期待兩岸“春暖花開” 國台辦回應--台灣頻道

人民網北京2月24日電(劉潔妍、蘇纓翔)國務院台灣事務辦公室24日舉行例行新聞發布會,發言人馬曉光主持發布會並答問。香港中評社記者提問:邱太三23 ... 於 tw.people.com.cn -

#36.邱太三維護的是哪國主權| 焦點新聞| 20220327 | match生活網

「行政院大陸事務委員會」是政府大陸政策最重要的執行單位,陸委會主委不僅是行政院的閣員,也是總統府國家安全會議重要的國安團隊成員。陸委會主委講話通常是非常嚴謹 ... 於 m.match.net.tw -

#37.陸委會邱太三主委拜會鄭市長共商援港措施合作 - 桃園市政府 ...

大陸委員會邱太三主任委員 今(19)日下午率團拜會桃園市長鄭文燦及市府團隊,針對香港議題及兩岸政策交換意見,討論包括在台港人就學、就業、心理諮商、社會 ... 於 gab.tycg.gov.tw -

#38.金門縣長楊鎮浯拜會陸委會主委邱太三 - 金門縣政府

金門縣長楊鎮浯率秘書長陳朝金與觀光處長丁健剛等人,拜會大陸委員會新任主任委員邱太三,除反映離島居民與觀光產業深受小三通停航之苦,也就推動小三通復航的議題進行 ... 於 www.kinmen.gov.tw -

#39.邱太三:兩岸不適合再緊繃下去 - 工商時報

陸委會主委邱太三 15日再向對岸遞出橄欖枝,即雙方疫情如果控制良好,疫情遲早會恢復,屆時如台灣民眾在大陸施打科興、國藥疫苗的認證問題,兩岸有必要 ... 於 ctee.com.tw -

#40.中、美進入全面競爭邱太三:密切注意

【台灣醒報特派員劉東皋報導】面對中美進入全面性競爭、兩岸關係緊張,以及新冠肺炎疾情的威脅,陸委會主委邱太三15日以「新情勢下兩岸經貿之挑戰及 ... 於 anntw.com -

#41.陸委會主委邱太三拜會鄭文燦共商援港措施 - 經濟日報

2022年4月19日 — 大陸委員會主委邱太三今天率團拜會桃園市長鄭文燦及市府團隊,除針對香港議題及兩岸政策交換意見,並討論在台港人就學、就業、心... 於 money.udn.com -

#42.神韻蒞臨台灣總統等百位政要迎賀 - 明慧之窗

文化部長李永得賀詞讚「神形兼備韻採絕倫」;財政部長蘇建榮賀詞讚「神韻風華藝界榮光」;陸委會主委邱太三賀讚神韻「藝臻化境」;陸委會副主委邱垂正 ... 於 window.minghui.org -

#43.邱太三:未來中共勢必強調其對台動武的「合法性」 - Newtalk ...

大陸委員會日前舉行諮詢委員會議,討論主題「中共藉『一國兩制台灣方案』推促統一進程在法律面對台灣之影響與因應建議」。陸委會主委邱太三在會中指出 ... 於 newtalk.tw -

#44.交流 Exchange 176期 - 第 65 頁 - Google 圖書結果

川 2021 3/5 陸委會籲對岸為開展良性互動關係,作出相對的努力與承擔 2021 3/18 海基 ... 陸委會舉行例行記者會,由邱太三主委說明上任以來對兩岸關係的觀察,以及陸委會 ... 於 books.google.com.tw -

#45.主任委員簡介 - 大陸委員會

邱太三主委 照片. 中華民國大陸委員會主任委員 邱太三先生 ... 行政院大陸委員會特任副主任委員(民國93年05月-94年04月); 立法院立法委員(民國88年02月-93年05月) ... 於 www.mac.gov.tw -

#46.疫情燒到陸委會主委邱太三、副主委邱垂正接觸確診 ... - 奇摩股市

(記者王烱華/台北報導)台灣新冠肺炎(COVID-19)疫情大爆發,驚傳陸委會主委邱太三與副主委邱垂正因接觸到確診者,目前正在居家隔離之中。這也是此波 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#47.邱太三、邱垂正接觸確診者居家隔離副主委李麗珍代打備詢狀況外

新冠肺炎疫情延燒,立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委羅致政28日表示,因為陸委會主委邱太三、副主委邱垂正有接觸確診者,這幾天正在進行居家 ... 於 www.ettoday.net -

#48.疫情燒到陸委會主委邱太三、副主委邱垂正接觸確診者居隔中

(記者王烱華/台北報導)台灣新冠肺炎(COVID-19)疫情大爆發,驚傳陸委會主委邱太三與副主委邱垂正因接觸到確診者,目前正在居家隔離之中。這也是此波 ... 於 rwnews.tw -

#49.邱太三- 维基百科,自由的百科全书

邱太三 (1956年8月30日-),中華民國政治人物,民主進步黨籍,臺中市大甲區人,畢業於國立臺灣大學法律學系。 現任中華民國大陸委員會主任委員。 於 zh.m.wikipedia.org -

#50.兩岸關係|邱太三履新陸委會主委稱兩岸交流勢必要恢復 - 香港01

今日上午,大陸委員會舉行主委交接典禮,在行政院政委羅秉成見證下,卸任主委陳明通將印信交給新任陸委會主委邱太三。 邱太 ... 於 www.hk01.com -

#51.社論/台獨是假經濟才是國安之鑰- A2 焦點新聞- 20220604

... 尋求獨立」,稍早陸委會主委邱太三自問自答「維護中華民國主權若不算台獨,會是兩岸協商比較好的基本條件」,從三人的談話可以看出,與民進黨台獨 ... 於 reader.turnnewsapp.com -

#52.【人物側寫】邱太三捲司法關說重創形象重回政壇挑戰大

前法務部長邱太三今獲總統蔡英文欽點出任陸委會主委,重回他熟悉的領域,因為邱曾任陸委會副主委,熟稔相關事務,事實上,早在2016年5月邱任職法務 ... 於 tw.appledaily.com -

#53.邱太三_百度百科

邱太三 ,男,1956年8月30日出生,民主進步黨黨員。曾任台灣當局法務部長。現任台灣陸委會主委。 於 baike.baidu.hk -

#54.邱太三稱九二共識不適用江啟臣:「建設性模糊」國民黨一直在做

陸委會主委邱太三 昨(18日)提出兩岸應該要走向美國前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)所提出過的「建設性模糊」,也就是雙方在談判中,對於爭議不下 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#55.陸委會觀點/邱太三:中共在找對台動武的合法性 - beanfun!

大陸委員會日前舉行第36次諮詢委員會議,討論主題為「中共藉『一國兩制台灣方案』推促統一進程在法律面對台灣之影響與因應建議」,陸委會主委邱太三表示,未來中共勢必 ... 於 beanfun.com