香港移民人數的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃文鈴寫的 誰是外來者:在德國、臺灣之間,獨立記者的跨國越南難民探尋 和江勇振的 留美半生緣:余英時、錢新祖交鋒始末都 可以從中找到所需的評價。

另外網站有意移民人數增新興一線城市更合口味 - 美聯海外物業也說明:香港 民意研究所在3月21至24日,就其移民取向訪問6,723名市民,有計劃移民的人士佔24%,較上年8月微升4%,即4個港人中有1個有意離港。 去年本港淨流出2.73 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和暖暖書屋所出版 。

國立高雄師範大學 華語文教學研究所 鍾鎮城所指導 曾韻慈的 跨國銜轉學生華語文學習之資源投放研究─以越南背景之學生為例 (2021),提出香港移民人數關鍵因素是什麼,來自於越南、跨國銜轉學生、新住民女子、資源投放、華語教學。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 表演藝術研究所 范聖韜所指導 崔明懿的 應用一人一故事劇場促進社會正義 — — 以臺灣劇團「光腳的愛麗絲」演員訓練爲例 (2021),提出因為有 社會正義、性別議題、一人一故事劇場、演員訓練、性別平等的重點而找出了 香港移民人數的解答。

最後網站Business Digest - 【歷年香港移民人數】#從數據認識經濟...則補充:【歷年香港移民人數】#從數據認識經濟 過去半世紀,香港發生了兩次大型移民潮。第一次是84 年中英談判前後,港人擔憂香港主權移交後,固有的政

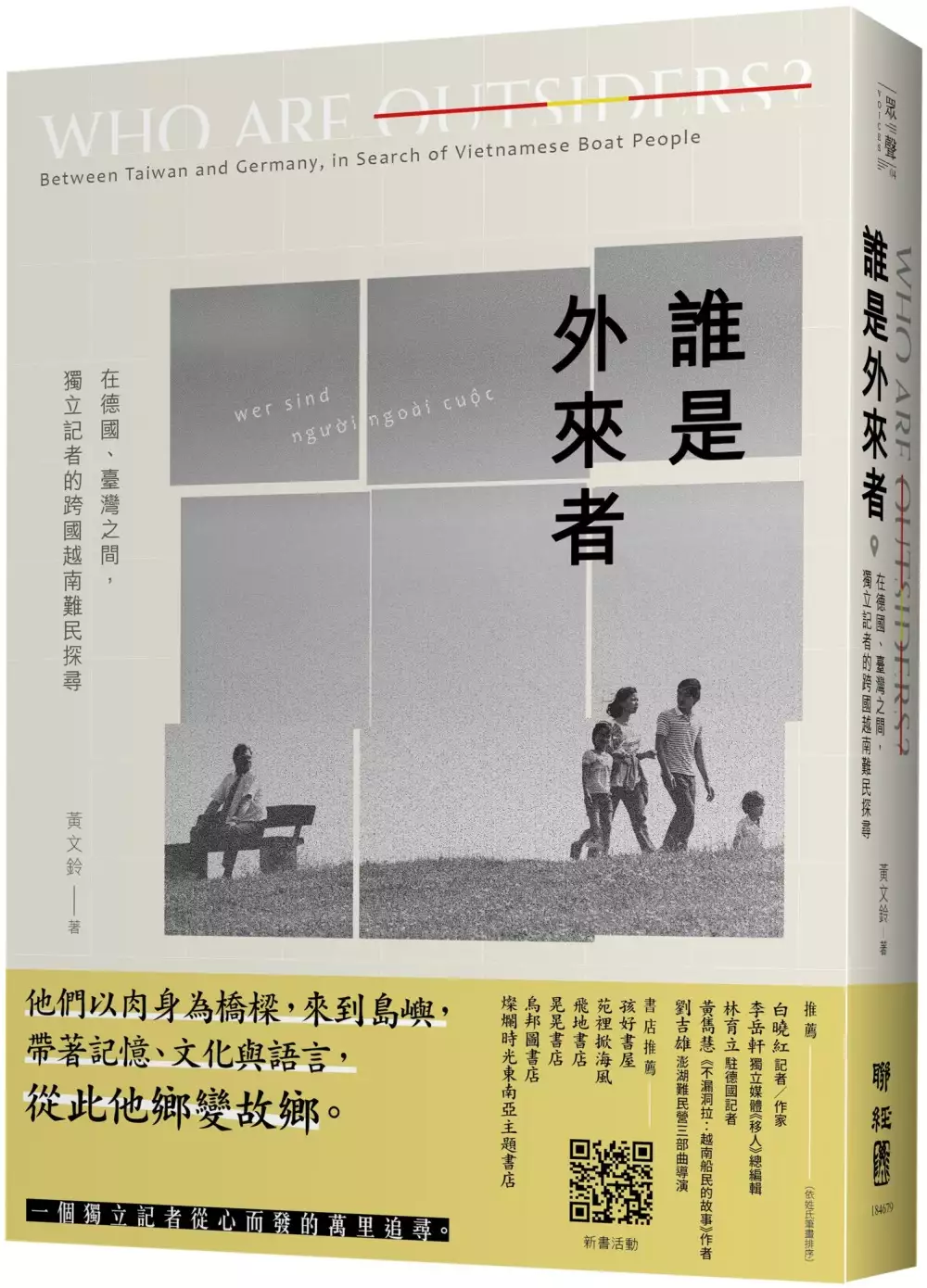

誰是外來者:在德國、臺灣之間,獨立記者的跨國越南難民探尋

為了解決香港移民人數 的問題,作者黃文鈴 這樣論述:

訪問逾50人、越洋串聯德國與臺灣,獨立記者從心而發的萬里追尋。 他們以肉身化作橋樑,來到島嶼, 帶著記憶、文化與語言,從此他鄉變故鄉。 「當我們面對移民或難民,不再是以面對特定外來族群的態度,而是以同為人的身分,在同一塊土地上,往『我們未來如何共同生活』的目標邁進,這個社會是不是就不會這麼分歧了?」 你知道,臺灣曾經接收過難民嗎? 他們在高雄、木柵、澎湖……在你我身邊生活超過40載。 為什麼我們幾乎對這段歷史一無所知? 賭上生死的「船民」 1975年4月,越南共產黨拿下西貢,內戰長達20年的南北越就此統一,然而戰爭結束並未帶來和平,反而讓載滿難民的船飄

蕩海上。這些「船民」逃難異國,他們的移居擴大了人們對民族與國家的想像。 映照德國與臺灣,不一樣的族群融合之路 《誰是外來者》作者黃文鈴往返德國與臺灣,採訪超過50位越南移民,聽他們述說驚心動魄的親身經歷,書中並陳西德、東德、臺灣三地接收越南移民的方式、政策,探討理想的族群融合可能之道。 ● 西德-70年代末,西德因納粹歷史而對越南難民產生共感,民間出資買下救難船,多次出航營救,接納德國史上首批大規模的亞洲難民。 ● 東德-80年代,越南政府派數萬契約工至同為共產政權的東德,卻意外遭遇兩德統一,在無融合政策之下,他們與西德船民走上截然不同的道路。 ● 臺灣-

越南華僑在越戰結束前後搭乘中華民國政府的軍艦、專機來臺,散居各地的他們自身即是歷史,但我們為何遺忘了這段活生生的逃難史實? 40年了,他們還是「外來者」嗎? 記者黃文鈴以移民身分發出探問:當膚色與文化截然不同,「外來移民要做到成功融入一個新的國家,我們能給出哪些答案?」越南移民已定居德國、臺灣社會逾40年,我們可曾真正探究他們的歷史?是否還片面狹隘地以外貌、膚色、口音區分「你」與「我」? 我們可能在保有彼此相異處的情況下,仍視彼此為一個群體嗎? 各界推薦 【注目推薦】 白曉紅(記者/作家) 李岳軒(獨立媒體《移人》總編輯) 林育立(駐德國記者)

黃雋慧(《不漏洞拉:越南船民的故事》作者) 劉吉雄(澎湖難民營三部曲導演) 【書店推薦】 孩好書屋 苑裡掀海風 飛地書店 晃晃書店 烏邦圖書店 燦爛時光東南亞主題書店

香港移民人數進入發燒排行的影片

國安法讓香港去年爆發移民潮,淨移出3.98萬人創下新高。據陸委會最新統計資料,其中近三分之一、共1.08萬港人移民到台灣,去年來台居留人數也首度超過中國。

另根據內政部資料,截至去年年底,港澳來台設籍人數以新北市最多,其次為台北市,台中則為第三。若和前一年比較,台中市年增19%最多,其次為桃園18%。

港澳雖然學習繁體字、說粵語,即使聽的懂或會說普通話,但是台灣的國語不管是文法或用語還是有很大的差別與文化差異,因此應提供學習國語的管道,尤其是針對年紀小的學生進行輔導,協助融入台灣的學習環境。

—

加入舒培line趁現在!

👉 https://lin.ee/f923iDU

加入舒培FB🔗

👉https://reurl.cc/eEKY4j

辦公室聯絡電話☎️

👉02-27297708#5104

跨國銜轉學生華語文學習之資源投放研究─以越南背景之學生為例

為了解決香港移民人數 的問題,作者曾韻慈 這樣論述:

全球化現象促使國際間的交流更加頻繁,「跨國銜轉學生」(以下簡稱跨轉生)一詞,正是在這樣的背景下產生。鍾鎮城(2017)將跨轉生定義為「曾於國外非臺灣國教體制接受一定期限教育之學童,或是曾數次銜轉於臺灣國教及其他教育體制之學童」。跨轉生的華語文語言學習議題近年來在國民教育體系中受到高度關注,然在華語文教學的相關研究中,多側重於語言學習者的心理因素與個體特質,鮮少將社會語境下的文化、族群、認同與權力關係等因素考量進去。因此,本研究以加拿大學者Norton和Darvin(2015)所提出的資源投放架構(Modelof Investment)為理論基礎,探討越南背景跨轉生身處全華語的社會環境中,是如

何投放自己的華語文學習。本研究採敘事研究,以高雄地區兩位就讀小六的越南背景跨轉生為對象,進入其華語文課室進行每週一至兩次的場域觀察,以及三次深度訪談。本研究期程自2020年10月至2021年1月止,共蒐集了23份場域觀察紀錄及6份深度訪談逐字稿作為資料分析來源,以編碼方式確實隱匿個人資料後,再依照研究問題分類、歸納語料,以回應本研究的三個研究問題。研究發現,越南背景跨轉生的資本價值雖受到主流意識形態之衝擊,然其本身與華語文教師的態度在價值增減上扮演著重要的角色;其次,兩位越南背景跨轉生的自我認同來自對未來的想像與話語權的掌握,雖該認同可能是多樣的、矛盾的、會隨著時空變化的,但兩者現階段都希望自

己能成為目標語境中的合法講話者;最後,越南背景跨轉生的文化資本、社會資本、想像認同等,都可促進其華語文學習之資源投放,而話語權的賦予,更可為越南背景跨轉生創造「符合自我認同定位的語言練習活動」。 本研究結論有二:(1)資本作為權力的一環,能影響跨轉生華語文學習的資源投放;(2)正向自我認同之建構,有賴於教育工作者與家庭場域之努力。最後,提出「日記研究」之作法,供研究學者與華語文教師更瞭解跨轉生在課室場域之外如何投放自己的華語文學習,並使跨轉生從中獲得話語權,反思自我。

留美半生緣:余英時、錢新祖交鋒始末

為了解決香港移民人數 的問題,作者江勇振 這樣論述:

揉合歷史與小說的筆法, 釐清余英時下重手寫書評、必欲置錢新祖於死地的來龍去脈。 「學術界的人之所以會鬥得那麼狠,就是因為他們所爭的東西不值一文錢。」──季辛吉 本書揉合歷史與小說的寫作方式,以錢新祖跟余英時在學術上的交鋒作為骨幹,揉合了傳記、回憶錄、小說、紀實文學的寫法,刻劃出錢新祖在美國成為一個明代思想史家的心路歷程:從留學到成為美國大學教授、從服膺實證主義到潛心宋明理學、從批評余英時到為其所噬、從「他鄉」易位為「家」的美國到台灣中國香港的旅行、從單戀到贏得美人歸的人生的軌跡。 以錢新祖作為核心人物,刻畫出台灣二十世紀下半葉留美浪潮之下的兩個面向:一是共相,另一是殊相。共相

是:「留美」是留學生「學留」(學習如何留在美國)的先聲及其所普遍呈現出來的心態;殊相則是唸中國歷史的學生在留學與「學留」過程中所面對的各種挑戰,從高標準的英文、戀愛、找工作,到得到終身職。 在錢新祖所面對的所有挑戰裡,最嚴峻的,同時也是本書重中之重的,是他與余英時之間延續了二十年之久的學術交鋒。余英時在學術期刊上寫書評,以為「公」(學術界)服務的方式,來報他對錢新祖的「私」仇,包括錢批余的政治立場、「智識主義」、「反智識主義」、朱陸異同等詮釋的宿怨。余下重手,是要把錢新祖一刀斃命,絕其在美國學術界之路。他們之間的事蹟與論戰,完全根據嚴謹的歷史研究,還原中國思想史研究領域裡的這段公案。

本書特色 ◎揭露學術界競爭內鬥的黑幕。 ◎以更寬廣視野描寫留美學生的諸多面向,如實呈現當時的政治氛圍,如白色恐怖、美麗島事件、保釣運動、黑名單等。 ◎揭穿余英時的雙面性,以及他如何以偏頗且長達43頁的「書評」摧毀錢新祖。

應用一人一故事劇場促進社會正義 — — 以臺灣劇團「光腳的愛麗絲」演員訓練爲例

為了解決香港移民人數 的問題,作者崔明懿 這樣論述:

本研究旨在探討社會正義、性別議題如何實際應用於一人一故事劇場的劇團演員培訓。本論文的研究問題為社會正義、性別議題,實際運用與操作在戲劇與劇場中的過程與實踐爲何?在融入社會正義、性別議題之戲劇與劇場中,對於演員的培訓策略與方式爲何?融入社會正義、性別議題之一人一故事劇場,對演員之影響爲何?研究者採用質性研究中之個案研究方法,以半結構式深度訪談,向研究對象光腳的愛麗絲劇團中四位團員,獲取第一手研究資料,並參照既有文獻,統整出本研究之三個結論:一、戲劇與劇場適合作爲促進社會正義、性別議題之媒介;二、一人一故事劇場融入社會正義、性別議題的演員訓練三個關鍵要素,包括人格特質與角色、肢體與情感、相關知識

與倫理;三、融入社會正義、性別議題之一人一故事劇場,對劇團團員有著正向影響。本研究的貢獻為,在全球學術研究中,强化戲劇與劇場在促進社會正義、性別平等之論述;在具體實踐中,對於融入社會正義與性別議題之一人一故事劇場,提出臺灣劇團演員培訓之策略。關鍵字:社會正義、性別議題、一人一故事劇場、演員訓練、性別平等

想知道香港移民人數更多一定要看下面主題

香港移民人數的網路口碑排行榜

-

#1.香港HK:净移民人数- Net Migration - CEIC

CEIC提供的HK:净移民人数数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的香港– 表HK.世行.WDI:人口和城市化进程统计。 於 www.ceicdata.com -

#2.【移民潮?】香港人口未止跌2022年3.88萬名居民淨移出

港府統計處公布,2022年底香港人口臨時數字為7333200人,較前一年年底人口少6.83萬人,即少0.9%。港府同時修訂2022年中人口為7346100人, ... 於 inews.hket.com -

#3.有意移民人數增新興一線城市更合口味 - 美聯海外物業

香港 民意研究所在3月21至24日,就其移民取向訪問6,723名市民,有計劃移民的人士佔24%,較上年8月微升4%,即4個港人中有1個有意離港。 去年本港淨流出2.73 ... 於 www.midlandglobal.hk -

#4.Business Digest - 【歷年香港移民人數】#從數據認識經濟...

【歷年香港移民人數】#從數據認識經濟 過去半世紀,香港發生了兩次大型移民潮。第一次是84 年中英談判前後,港人擔憂香港主權移交後,固有的政 於 www.facebook.com -

#5.【從數據認識經濟】歷年香港移民人數 - Business Digest

過去半世紀,香港發生了兩次大型移民潮。第一次是84年中英談判前後,港人擔憂香港主權移交後,固有的政治制度和生活受到大幅衝擊,因而萌生移民念頭, ... 於 businessdigest.io -

#6.香港人口連跌3年合逾24萬人外移青壯年為主專家料外移將維持 ...

香港移民 潮加劇,官方數據顯示,今年年中的人口為729.16萬人,是連續第三年下跌;原因之一是凈移出人口大升,去年達到11.3萬人,是1997年有紀錄以來 ... 於 www.rfi.fr -

#7.他國條件更誘人港掀「高層」離職移民潮 - 工商時報

香港 《星島日報》報導,香港人力資源管理學會副會長陸國坤在電台節目中表示,香港人才嚴重流失,據港府統計處年中人口統計顯示,2021年超過11萬港人淨 ... 於 ctee.com.tw -

#8.香港两年流失14万劳动人口!最新调查:有意移民港人由42 ...

香港 中文大学香港亚太研究所最新公布的调查结果显示,28%的受访者表示“有打算”移民或移居外地,“没打算”的则占67%;这次调查中,有意移民或移居外地者的比率较去年9月 ... 於 www.fx168news.com -

#9.移民署中文網-移民統計主題專區

1 自動通關自助註冊正式上線! · 2 屏東東港黑鮪魚季漁獲豐移民署查驗安全有效率 2023-01-18 · 3 大陸、港澳民眾及無戶籍國民來臺居留定居人數 2022-09-14 · 4 港澳居民歷年 ... 於 www.immigration.gov.tw -

#10.香港人移民加拿大.香港移民數據 - 天恩移民諮詢

據加拿大移民、難民和公民部(IRCC)的新數據顯示,與疫情前水平相比,香港居民獲批成為加拿大永久居民的登陸人數增加了50%,申請學簽和工簽同時亦增加了 ... 於 tianenimmigration.ca -

#11.在香港猶如打仗!港女移民台灣展開第二人生直呼:不來就後悔了

影音中心/陳祁報導根據移民署的數據顯示,在2021年香港人移民台灣的申請人數大幅增加,成功獲得合法居留許可的香港移民人數,打破了台灣過去的歷史 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#12.香港移民 - 風傳媒

香港移民 潮:為何連親中「藍絲」也走了?2022-04-15 14:07:59. ... 香港申請移民人數遠超預期! ... 香港影劇大亨向華強申請依親居留,移民署將召開聯審會. 於 www.storm.mg -

#13.英國限縮移民人數提高外籍生攜眷門檻、打擊假留學| 中央社

內政部23日表示,ONS估計自2021年6月至2022年6月期間,英國的淨移民人口(移入扣除移出人口)超過50萬人;雖然英國政府對烏克蘭和香港移民的優惠措施 ... 於 www.nownews.com -

#14.香港移民潮推算之埋單計數- The News Lens 關鍵評論網

... 推算移民潮的做法,隨一般外遊旅行的大幅增加將會變得困難,不如先在此埋單計數:從2020年7月1日至2022年9月25日期間,機場的香港居民淨出境人數 ... 於 www.thenewslens.com -

#15.移民潮未止本港人口連降3年 - 東網

近年移民潮加劇,本港人口連續3年下降,根據最新的政府統計處數字,2022年底香港人口臨時數字約為733.32萬,為自2016年最低,若與2021年同期比較, ... 於 hk.on.cc -

#16.英國人口淨移入達50萬創歷史新高逾7萬人為香港移民 - 巴士的報

近年香港眾多市民移居外國,英國成為移民首選。英國國家統計處於星期四(24日)公布截至2022年6月的移民人口,一年來人口淨移入人數達50.4萬,成為 ... 於 www.bastillepost.com -

#17.移民潮完結了嗎? | am730

根據統計處8月11日公布的數字,今年年中的人口為729.16萬人,連續第三年下跌。而在去年,淨移出人口大升至11.3萬人,是1997年有紀錄以來最高。 於 www.am730.com.hk -

#18.【網台冇格仔】香港移民人數少了但含金量高,資金流失將會好 ...

【網台冇格仔】 香港移民人數 少了但含金量高,資金流失將會好恐怖!雲巴引入香港同輕鐵有咩分別?一人移民英國慳錢方法!黃店在英國的經營挑戰;元朗奪 ... 於 www.youtube.com -

#19.中國大陸移民香港人數回落,媒體指香港對大陸人吸引力下降

同期香港居民淨遷移人數為淨移入3.88萬人,包括3.78萬名持單程證的大陸人。 總人口方面,2015年年中香港人口臨時數字為729.86萬人,較2014年年中的724.17 ... 於 info.taiwantrade.com -

#20.英國限縮移民人數提高外籍生攜眷門檻、打擊假留學 - 華視新聞網

內政部23日表示,ONS估計自2021年6月至2022年6月期間,英國的淨移民人口(移入扣除移出人口)超過50萬人;雖然英國政府對烏克蘭和香港移民的優惠措施 ... 於 news.cts.com.tw -

#21.香港移民近4成來台灣,達1.08萬人!最愛住北桃

1.國安法讓香港去年爆發移民潮,淨移出3.98萬人創下新高。據陸委會最新統計資料,其中近三分之一、共1.08萬港人移民到台灣,去年來台居留人數也首度 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#22.香港移民潮

香港 疫情下移民潮未有減退,過去連續3年香港人口錄得淨移出,入境處數據顯示,今年頭3個月,共有逾14萬港人淨流出。 1997年之前,不少香港市民对香港回归后 ... 於 tl.senelsizvergi.net -

#23.BNO Visa兩年錄17萬宗申請逾11萬人已赴英申請數回落- 香港 ...

而家d小學生中學生好多走咗,擔心香港無哂下一代人 ... BNO 5+1移民|英國駐港總領事戴偉紳稱政策至少維持至2025年 英國政府計劃減少移民人數將禁部份 ... 於 news.discuss.com.hk -

#24.震撼!要走要留? 最新香港移民數字出爐! - 德成海外物業

政府統計處今日(18日)發表的數字顯示,2020年年底的本港人口的臨時數字為約747萬人,與2019年年底人口… 於 ts-property.com -

#25.港人口連跌3年6萬淨遷移倍增學者料移民人數近平頂:歷 ... - 明報

【明報專訊】本港人口連續3年下降,政府統計處昨公布,2022年底香港人口臨時數字約為733.32萬,是2016年以來最低,較2021年同期減少約6.83萬, ... 於 news.mingpao.com -

#26.消失中的醫護和師生:專業人士移民潮如何衝擊香港? - 報導者

這一趟30多年未見的移民潮,到底將給香港帶來什麼影響?會怎樣影響專業服務的品質以及人口結構?當下,北京和港府還沒有正面回應這場危機,港澳辦副主任 ... 於 www.twreporter.org -

#27.英國去年移民人數淨增60.6萬人創新高AASTOCKS 財經新聞

閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。 AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券 ... 於 www.aastocks.com -

#28.敢言集2021 - 第 124 頁 - Google 圖書結果

當然,因為疫情封關一年多,香港與世界各地的人口流動受到嚴重影響,以上統計數字包括了因疫情而滯留外地、未能返港的人士,未必能夠準確反映過去一年的移民人數, ... 於 books.google.com.tw -

#29.移民部長弗雷澤料未來幾周公布放寬港人申請永居要求加拿大 ...

至於申請工作簽證被拒的人數則為2,165宗,移民部解釋被拒的主因是申請人不符合資格。 另外,移民部共接獲3,534宗經香港通道(Hong Kong Pathway)成為永久 ... 於 www.am1430.com -

#30.香港破單季流出人數中產移民響起警號連“深藍”人都移民| 华侨日报

香港 今年首季淨流出人口達14.6萬人,創下香港單季淨流出人數最高紀錄。而當下不少支持政府的“藍”派人士也選擇移民。 香港著名財經專家林一鳴《信報 ... 於 www.ocdn.com.my -

#31.近3年逾10萬港人出走最受歡迎移民國為英加澳 - 公視新聞網

港版國安法實施後,香港再掀移民潮,近3年有10多萬港人出走,最受歡迎的前3國 ... 港人近年來台人數攀升,2019年7月到今年4月,獲准居留許可為2萬8775 ... 於 news.pts.org.tw -

#32.兩年半內,逾40萬名香港居民經機場離港 - 端傳媒

從2020年7月1日起至2022年11月底,香港居民經機場的淨離港人數累計有40.3萬人。 無論用哪一套數據,這次移民潮的規模也是數以十萬計,這點在勞工市場和 ... 於 theinitium.com -

#33.港人移民潮!香港1年淨移出11.3萬創97年主權移交來新高

疑受到中國統治越來越高壓,掀起香港民眾移民潮,據最新資料顯示,2021年年中至今年年中,這一年來香港淨遷移11.3萬人,創1997年香港主權移交以來新高 ... 於 news.ltn.com.tw -

#34.用腳投票?為何親中港人也撤離香港 - 天下雜誌

國安法實施至今不足兩年,香港淨移出人數高達32萬人。最新民調顯示四分之一港人計劃移民,其中非民主派擬撤離的比例上升。德國之聲訪問兩名「藍絲」 ... 於 www.cw.com.tw -

#35.【灣區新聞】灣區面對人口老化問題亞裔成最大種族群體(視頻)

在過去的十年裡,灣區的人口老化,族裔也越來越多元,白人居民不再是灣區最大的種族群體。 根據新發布的美國人口普查數據,揭示了灣區正在發生的變化, ... 於 www.ktsf.com -

#36.移民潮愈演愈烈兩年近38萬人離開香港還剩什麼?(組圖) -淨流出

據香港股評人David Webb引述入境處統計顯示,從2020年7月1月起至今年7月30日,兩年零一個月內,(不計其他陸路、海陸口岸)從香港機場入境的香港居民人數 ... 於 www.secretchina.com -

#37.點算移民潮規模

香港 絕大部分市民是常住居民,意思是他們於半年內有超過一半時間逗留在香港。這群人的遷移情況,最符合一般人談及的移民人口。自回歸以來,常住居民只跌不 ... 於 pathofdemocracy.hk -

#38.台灣薪低,香港人為何5招積極來?兩岸四地氛圍變仍難掀炒樓潮

2022年是香港主權移交的25周年,在兩岸話題外,與台灣往來頻密的中國大陸、香港與澳門,來台定居和居留人數和過往有明顯不同。根據內政部移民署統計 ... 於 city.gvm.com.tw -

#39.中國移民擁入香港人口690萬 - 人間福報

隨著中國大陸居民移居香港及中國孕婦在港生產人數不斷增加,帶動香港人口在去年底增至六百九十萬零七百人,比二零零五年底增加六萬兩千九百人,增長率百分之零點九。 於 www.merit-times.com -

#40.香港人3個月就跑掉超過14萬,連定居8年老外都想走!人口 ...

2019年香港反修例示威騷擾及國安法落實後,香港的移民潮導致部分人口外流,人才流失問題已響起警號。2020年,香港流失約93,000名居民,為本港60年來首次錄 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#41.2022移民潮持續人才流失未完港府只言搶人才未提吸引港人留 ...

由2020年7月至今,香港已連續第3年錄得人口減少,惟港府僅承認香港的勞動人口下降,一直未有承認「移民潮」,但無可否認的是香港已有多個行業出現明顯 ... 於 businessfocus.io -

#42.出入境人次統計數字 - 入境事務處

香港 特別行政區入境事務處 · 主頁. 分享. 郵箱 Whatsapp 微信 Facebook Twitter 微博 ... 香港灣仔告士打道七號入境事務大樓入境事務處. 電話 (852) 2824 6111. 於 www.immd.gov.hk -

#43.11.3萬人移民離港政府認流失14萬勞動人口急搶人才 - 香港01

各行各業人才短缺下,今屆政府首份《施政報告》中終承認過去兩年流失約14萬流動人口,並推出一系列「搶人才」政策。 有移民專家分析,香港移民潮情況仍然 ... 於 www.hk01.com -

#44.香港移民潮:希望加拿大放宽接收标准 - Radio-Canada.ca

但是2021年的人口普查数据显示,当地的香港移民人数增加了6.1%,达到76000多人。 加拿大移民部表示,港人除了可以利用专门为他们开设的特别项目申请移民之 ... 於 ici.radio-canada.ca -

#45.外交部領事事務局全球資訊網

國人旅外及外籍人士來臺資訊 · 免簽證、落地簽證暨電子簽證規定 · 停留簽證(在臺停留期間在180天以內) · 居留簽證(在臺停留期間為180天以上) · 簽證線上填表中國大陸、香港 ... 於 www.boca.gov.tw -

#46.香港查詢移民人數2個月爆增3倍顧問:年輕人為主 - ETtoday

香港 查詢移民人數2個月爆增3倍顧問:年輕人為主,傾向「移民不移居」. 2019年07月26日12:13. 於 www.ettoday.net -

#47.香港新一波移民潮- 號角月報加拿大版Herald Monthly (Canada)

當中的資料顯示,97年前香港確實出現了一波移民潮,最高的5年,共約有30萬人移民其他地方,佔當時人口的5%;如果把當日的數字和最近的民調相比,可說是差不多,若以今天 ... 於 www.heraldmonthly.ca -

#48.疏離的人心─香港社會思潮評析 - 第 355 頁 - Google 圖書結果

這反映於股票市場下挫百分之二十五,房地產價值下跌,申請移民人數大增,而在稍後進行的調查顯示,人們對於中國在1997年後不會改變香港大失信心。」《許家屯香港回憶錄》中 ... 於 books.google.com.tw -

#49.今年報稅表下降30 萬份4 個數字反映香港移民潮 - 同文Commons

根據稅務局的預算數字,須繳稅人口的下降將令2022/23 年度的薪俸稅將下降27.2 億元,至728.5 億元。不過,由於利得稅、物業税和個人入息課税等稅項預期會 ... 於 commonshk.com -

#50.香港人口淨移出創30年新高移美港人:全因港府敗壞

近年香港移民問題備受關注,人口淨移出是其中廣被用來參考的指標,這項數字在去年錄得55,300人,錄得30年以來最多人離開香港,較之前的27,000人口淨移出, ... 於 www.rfa.org -

#51.英國限縮移民人數提高外籍生攜眷門檻、打擊假留學 - 世界新聞網

內政部23日表示,ONS估計自2021年6月至2022年6月期間,英國的淨移民人口(移入扣除移出人口)超過50萬人;雖然英國政府對烏克蘭和香港移民的優惠措施 ... 於 www.worldjournal.com -

#52.港报社评:移民潮为香港人口政策带来冲击--信报9月14日

移民 潮是香港每个人目前都切身感受到的现象,隔三岔五就饯别亲朋戚友,究竟实际离开香港的人数若干?保安局日前公布过去五年本港移民数据, ... 於 www.reuters.com -

#53.香港移民潮

追新聞- 【移民潮|香港人口半年跌近11萬居民移出數字首升穿。 蔡明宏醫師 当问到会不会回香港时,夏蕙姨直言,等到不需要再隔离的时候会回来 ... 於 lb.jrpattesting.co.uk -

#54.移民「潮」對香港社會整體的影響

同時,在出生人口減少,死亡人數不斷增加的情況下,自然流失了11,800. 人,因此,2021 年的人口持續減少至739.47 萬人。上年的淨人口負數是自1960. 年香港 ... 於 www.hkcss.org.hk -

#55.倪匡傳 : 哈哈哈哈 - 第 22 頁 - Google 圖書結果

022 目錄第四章 1 香港人患上「政局不穩恐懼症」,上世紀八十年代末至九十年代,香港外遷移民人數,以數十萬人計算。 1 一 9 一 9 一 7 ,在倪匡眼裏,是恐怖來臨的象徵。 於 books.google.com.tw -

#56.14萬勞動人口流失!港人口負成長英成移民首選 - TVBS新聞

因為過去兩年,有高達14萬勞動人口,選擇用腳投票離開香港,香港人口遭遇連續兩年負增長,離港人潮中高達35%都選擇移民英國。儘管港府推出搶人才計畫 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#57.回流香港人士- 政府統計處

本刊列載回流香港人士的基本人口、社會及經濟概況,其以前居住的國家/地區,他們在該些國家/地區的居住期間及回港常住年份的資料。 所有期號 ... 於 www.censtatd.gov.hk -

#58.削減移民|英削減淨移民人數限制留學生帶家屬赴英- 晴報- 時事

英國政府為減少淨移民人數,周二(23日)公布收緊留學生帶家屬前往英國的政策,除了攻讀博士或研究型碩士課程等少數獲有限豁免外,政府將禁止其餘 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#59.移民潮未止本港人口連降3年 - Yahoo新聞

【本報訊】近年移民潮加劇,本港人口連續3年下降,根據最新的政府統計處數字,2022年底香港人口臨時數字約為733.32萬,為自2016年最低,若與2021年 ... 於 hk.news.yahoo.com -

#60.移民潮為香港人口政策帶來衝擊

移民 潮是香港每個人目前都切身感受到的現象,隔三岔五就餞別親朋戚友,究竟實際離開香港的人數若干?保安局日前公布過去五年本港移民數據, ... 於 www1.hkej.com -

#61.香港人瘋台灣成移民新熱點 - 信傳媒

港人移民至台灣的人數近年來暴增,包括文化相近、移民成本低等皆為原因。(圖片來源/flickr @Stephen H). 香港「占中」運動後移民台灣的人倍增,且 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#62.施永青:如何應對香港人口流失問題?

只要能夠在移民問題上持開放一點的態度,香港是不會有人口不足問題的。 ... 不過,新冠疫情正在消退,未來因此而死亡的人數將相應減少。 於 www.thinkhk.com -

#63.香港人瘋台灣成移民新熱點| 全球中央| 中央社CNA

香港 「占中」運動後移民台灣的人倍增,且近幾年人數一直保持穩定。初期「占中」這個政治因素是觸發移民的主因,但近幾年來,台灣較低的移民成本、較佳 ... 於 www.cna.com.tw -

#64.香港人口连跌三年民调:港人对政府好感大增 - DW

受政治局勢、防疫政策等因素驅使,香港的移民人數有增無減,最新的人口跌幅打破幾十年來的紀錄,人口负增长持續擴大。人口結構突變所影響的不光是社會 ... 於 www.dw.com -

#65.英國人口淨移入達50萬逾7萬人為香港移民 - 頭條日報

近年香港眾多市民移居外國,英國成為移民首選。英國國家統計處於星期四(24日)公布截至2022年6月的移民人口,一年來人口淨移入人數達50.4萬, ... 於 www.stheadline.com -

#66.【移民潮?】去年逾2萬「其他香港居民淨移出」!究竟係咩 ...

非也,因為「其他香港居民淨移出」統計的不單是本港永久居民,而是常住及流動人口,當中包括是僑民、外來工作人士及外地學生等,所以不代表是真正港人移民。 不過,這數據 ... 於 www.wuchatprop.com.hk -

#67.【香港國安法】立刻簽約! 香港搶辦移民人數暴增 - 鏡週刊

很多人都非常趕,他們甚至不問台灣移民需要投資多少錢,也不打聽代辦費用,對一向精打細算的香港人來說很罕見,」 ... 香港移民人數自去年開始攀升。 於 www.mirrormedia.mg -

#68.移民英國|BN(O)簽證季度申請數字首次跌穿1萬英國政府

移民 英國|BN(O)簽證季度申請數字首次跌穿1萬英國政府:人數趨於穩定. ... 當局亦公佈簽證申請者申報的國籍,主申請人有90%申報持有為BN(O)或香港特區 ... 於 thechasernews.co.uk -

#69.穿梭太平洋:金山夢、華人出洋與香港的形成 - 第 115 頁 - Google 圖書結果

在 1870 年代初,許多東南亞的港口都被視為從香港出發七天航程內可達,所以不再受《華人搭客法》規管,香港遂也成為前往 ... 在 1868 年,移民人數躍升至超過 11,000 人。 於 books.google.com.tw -

#70.香港移民潮1年淨移出11.3萬人創1997年新高 - 鏡新聞

受《國安法》影響,香港自由被剝奪,掀起當地民眾移民潮,根據港府統計處數據顯示,2021年年中到2022年年中,移出減去移入人數高達11.3萬人,創1997年 ... 於 www.mnews.tw -

#71.民調指20%受訪者欲永久離開香港學者指移民潮還未達高峰- 兩岸

據香港政府統計處12日公佈的年中香港人口統計數字顯示,2020年中至2021年中,香港人口臨時數字為739萬4700人,較去年減少8萬7100人,當中淨移出的香港居民 ... 於 www.chinatimes.com -

#72.反送中+新冠清零香港移民來台人數雙創歷史新高 - Newtalk新聞

只是為因應香港局勢變化,內政部移民署基於國安考量修改《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》,列明「原為大陸地區人民」,或曾在大陸政治機關 ... 於 newtalk.tw -

#73.香港第4屆國際移民博覽入場人次下跌36% 參展商指港人轉趨 ...

星期日閉幕的第4屆國際移民博覽,據主辦單位統計有接近3萬人次入場參觀,較上屆的入場人數下跌約36%,估計有急切需要移民的港人在過去兩年已陸續離開。有 ... 於 www.voacantonese.com -

#74.英國人口淨移入達50萬逾7萬人為香港移民 - 星島日報

近年香港眾多市民移居外國,英國成為移民首選。英國國家統計處於星期四(24日)公布截至2022年6月的移民人口,一年來人口淨移入人數達50.4萬, ... 於 www.singtaousa.com -

#75.香港第4届国际移民博览入场人次下跌36% 参展商指港人转趋 ...

有参展商表示,申请英国BNO5+1移民签证的人数至去年第3、4季转趋平稳,部份港人移民的趋势亦转为“移民不移居”,希望继续留在香港赚钱,同时为下一代的教育 ... 於 www.voachinese.com -

#76.【商報圖說】港人移民潮?保安局資料指……

移民人數 呈降勢年涉數千人. 數字反映,每年大約有6000至10000香港人移民海外,相當於整體人口的0.08%至0.15%。其中,2019年有7000人移居外地,不單 ... 於 www.hkcd.com -

#77.阮颖娴:近期香港人口变化及移民潮比较 - 联合早报

来源:明报作者:阮颖娴8月是香港移民潮高峰,欢送会多箩箩。有些走各国新开的移民通道;有些去了外国读书就不回港了;有些则本来已有外国护照, ... 於 m.kzaobao.com -

#78.2022移民加拿大- 2023

作為香港人的移民熱門國家加拿大,可採用的移民方法繁多,在逾100種移民方法中, ... 技术移民(Skills Immigration)是加拿大移民项目每年申请人数最多,最主要的移民 ... 於 pyjamas.pw -

#79.港人口連跌3年6萬淨遷移倍增學者料移民人數近平頂 - 明報

不計單程證持有人移入,過去一年有6萬香港居民淨移出,為2021年約2.1倍。有學者分析,移民潮雖仍會持續一段時間,但基本已見頂,淨移出人數會放緩。 於 www.mingpaocanada.com -

#80.英國去年淨移入人口達破紀錄60.6萬人 | LIHKG 討論區

... 亦包括逾16萬名透過特別簽證計劃赴英的烏克蘭和香港人。 英國首相辛偉誠同日受訪表示,移民數目太多,承諾會採取更多措施降低人數,但他未有說明 ... 於 lihkg.com -

#81.英國人口淨移入達50萬逾7萬人為香港移民 - 加拿大星島日報

近年香港眾多市民移居外國,英國成為移民首選。英國國家統計處於星期四(24日)公布截至2022年6月的移民人口,一年來人口淨移入人數達50.4萬, ... 於 www.singtao.ca -

#82.又是一波移民潮?香港今年移出的9万人都去哪了? - 银河移民

香港 政府统计处在8月12日公布了这样一组数据——2021年年中香港人口的临时数字为7,394,700人,与2020年年中人口相比,减少了87,100人,跌幅足有1.2%! 於 www.galaxyoversea.com -

#83.英國2022年移民數字創新高去年有5.2萬香港人移入佔整體4.5 ...

英國2022年移民數字創新高,非歐盟國家移入人口大幅攀升,歐盟國家人口淨流出。英國統計局(ONS)首度分拆循BNO途徑移居英國的香港人數目報告, ... 於 www.edigest.hk -

#84.英国限缩移民人数提高外籍生携眷门槛打击假留学光华日报

内政部周二表示,ONS估计自2021年6月至2022年6月期间,英国的净移民人口(移入扣除移出人口)超过50万人;虽然英国政府对乌克兰和香港移民的优惠措施 ... 於 www.kwongwah.com.my -

#85.【每週移民快訊】香港去年移民人數創22年新高? 香港移民如何 ...

《香港01》統計九七回歸至今保安局估算移民數字,1996年是移民高峯期錄得4萬人,數字其後呈下降趨勢,過去十年徘徊6,000至7,000人,至2020年重上1萬人, ... 於 aura-global.com -

#86.如何應對香港人口流失問題? (C觀點@施永青) - - Finance730

香港 的基建完備,治安良好;既有個人發展機會,又有私有財產的保障; ... 只要能夠在移民問題上持開放一點的態度,香港是不會有人口不足問題的。 於 finance730.com.hk -

#87.葉蔭聰:香港移民歷史之二——邊境,人口控制和「新」移民

香港 政府戰後建立人口管理和邊界政策,界定出香港居民和移民的身份,以及他們相應的權利。這種政策的改變也影響了香港居民與中國的關係及對自身的認同 ... 於 www.linking.vision -

#88.香港移民人數持續上升出生率創30年新低

移民 潮、疫情再加上出生率低,導致香港近年人口明顯減少。港府統計處近日發表最新數據顯示,去年香港有6萬名居民淨移出,是2021年的約2.2倍。 於 www.epochtimes.com -

#89.香港爆發大規模移民潮林鄭月娥發聲回應 - 新唐人電視台

鍾劍華又表示,港府統計處8月中公布的2021年度中期人口統計顯示,過去一年香港淨移出的人數超過7.5萬人,而相關數字只是統計到今年6月30日,並沒有反映出 ... 於 www.ntdtv.com -

#90.香港移民潮持續:「覺得香港都看不到什麼希望」 - BBC News ...

近年來,越來越多的香港人正考慮移民。第五波疫情下,香港2022年一季度人口淨流出已達14萬。 於 www.bbc.com -

#91.新加坡與中國新移民:融入的境遇 - 第 47 頁 - Google 圖書結果

應該說,跟 1990年代才開始大量湧入的中國大陸移民相比,香港移民是一個有其特殊性的群體。表4.1中最遲出現的社團是2016年成立的江蘇會,顯示來自江蘇省的新移民人數可觀, ... 於 books.google.com.tw -

#92.香港2022年流失9.4萬勞動人口跌幅37年來最大 - 經濟日報

香港 統計處公布2022年香港勞動人口約377.6萬人,較2021年減少約9.4萬人,是自1985年有紀錄以來跌幅最大。學者分析,香港移民潮加上很多於60年代出生的 ... 於 money.udn.com