ig創作者帳號類別的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦苦苓寫的 最後書:苦苓的餘生日記【作者親簽告別版】 和6151,中野晴代,もろんのん的 IG商品攝影指南:日本人氣寫真家,教你拍出在社群媒體上最迷人的照片!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站越內向,越成功:Google媒體關係總監、Twitter總編親授,給內向者的「無壓力社交法」,輕鬆建立深刻人脈也說明:因此,假如你喜歡創作,想要把IG用來凸顯你的一些才能,將重心放在你自己的貼文, ... IG祕訣二:搜尋是你通往一切的入口發現人、想法、產品和新帳號的最佳辦法, ...

這兩本書分別來自時報 和博碩所出版 。

大葉大學 運動健康管理學系 蔡孟娟所指導 胡秋鳳的 社交網絡、利他主義對退休生活滿意度的影響 (2020),提出ig創作者帳號類別關鍵因素是什麼,來自於退休、社交網絡、利他主義、生活滿意度。

而第二篇論文醒吾科技大學 行銷與流通管理系所 江淑惠所指導 黃文鼎的 青少年社群媒體使用行為影響人際關係、學業成就、從眾行為之研究 (2020),提出因為有 社群媒體使用行為、人際關係、學業成就、從眾行為的重點而找出了 ig創作者帳號類別的解答。

最後網站Youtube 影片分類帳 - somendo.online則補充:2在左方點選「影片」開啟已上傳的影片列表,並·全中介面一目了然,上傳影片無難度鑒於YouTube 是隸屬Google 原生的影片平台,創作者只要有Google 帳號 ...

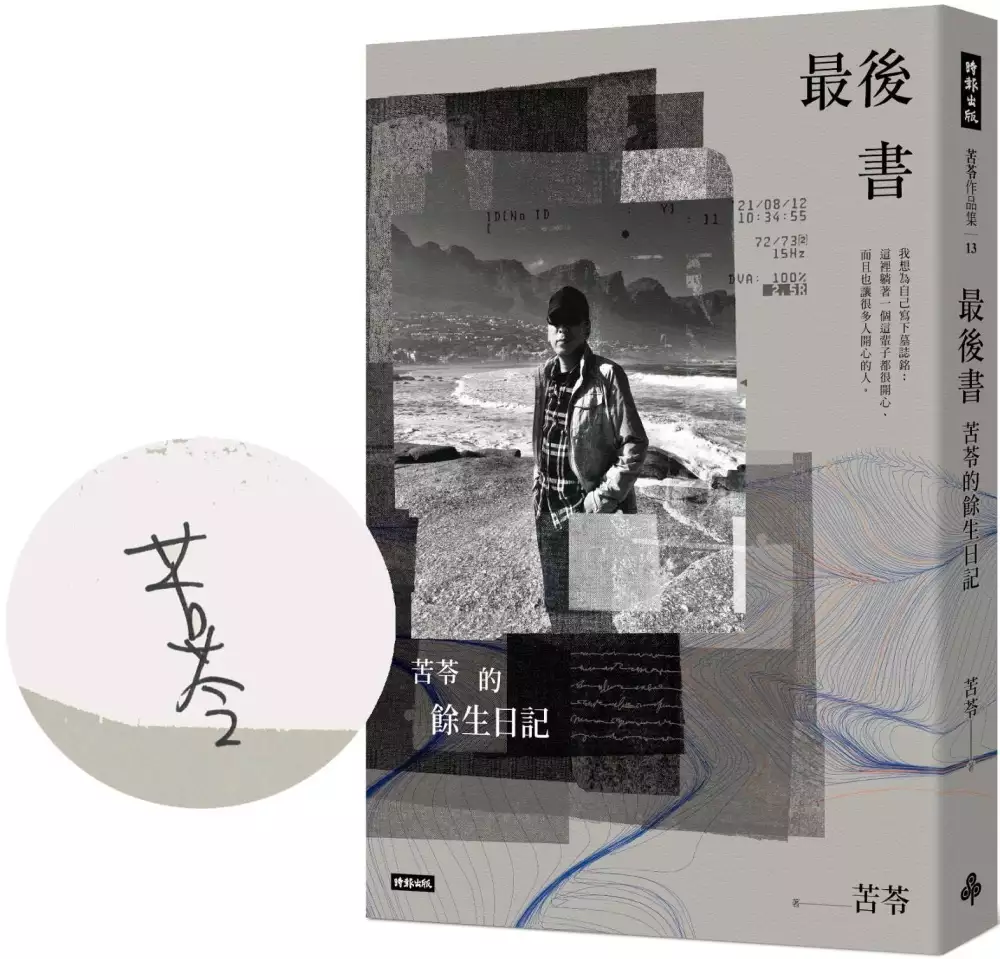

最後書:苦苓的餘生日記【作者親簽告別版】

為了解決ig創作者帳號類別 的問題,作者苦苓 這樣論述:

【作者親簽告別版】 14.5公分的腫瘤、1.1公斤的重量,長期霸占腹腔。 最終,它在2021年9月28日悄然離開體內,盼它連同病痛一起帶走。 我想為自己寫下墓誌銘: 這裡躺著一個這輩子都很開心,而且也讓很多人開心的人。 這本日記救了我。 沒想到這本日記會變成一本書, 因為這一年以來,我完全不知道自己還可以撐多久。 400萬個B肝病毒、14.5公分的肝臟腫瘤、 以及突然而來的嚴重抑鬱症,徹底擊垮了我。 最後想到了寫日記這個辦法。 至少至少,還能寫一些意思完整的句子,證明我還有一點用。

寫日記對我是一種療癒,也是一種救贖。 我幾近絕望的對抗身體的病痛,但並未放棄救回自己潰散的心理……我這樣寫日記簡直就像是在汪洋大海的孤島上,發出一小聲微弱的吶喊而已…… 我好像在海灘上放出了一個又一個的「瓶中信」,也不敢期待有人前來救援,只想知道我唯一還能創造的這些文字,到底有沒有價值、有沒有意義? 這確實是我的「餘生日記」,也很可能是我的「最後書」,但大家也不用在心裡幫我舉辦告別式,我們永遠不知道命運之神會玩什麼把戲…… ∣關於本書∣ 2020年底,經醫生檢查,苦苓發現肝臟多了一顆14.5公分大的腫瘤。

當時,他正要出版新書《煩事問莊子》,因為這突如其來的腫瘤,新書講座、演講邀約都被迫取消。2021年元旦,苦苓開始書寫日記,記錄他與這個不請自來的腫瘤、肝病毒與憂鬱症共存的生活,並寫下他的不安、焦慮、期盼與自我療癒的心路歷程。 在日記裡,苦苓自述生理及心理變化,時而消沉,時而豁達,更多的是對日常周遭有不同的體悟。開始是逐日記錄,後改為有所感才書寫。日記中有他對社會的觀察,有哲學式的思辯,也有他對人類、地球與大自然的反思,當然,更有自我的反省。 日記從元旦寫到10月8日,這一天,苦苓66歲生日,記錄他近一年來死去又活來的心態轉折。如苦苓說言,這本可能是「最後書」,但

也可能禍害遺千年的還有下一本或下下本,但期待讀者可以一同與他見證——這輩子,沒白寫、更沒白活! 作者簡介 苦苓 本名王裕仁,1955年生,祖籍熱河,宜蘭出生,新竹中學、臺大中文系畢業。 曾任中學教師、雜誌編輯、廣播電視主持人,獲《中國時報》散文獎、《聯合報》小說獎,《中外文學》現代詩獎及吳濁流文學獎,著作五十餘種,暢銷逾百萬冊。 曾任雪霸國家公園解說志工,沉潛8年,驚豔於天地萬物超乎想像的各種生命形式,遂提筆書寫自然。 2011年開始,陸續出版《苦苓與瓦幸的魔法森林》、《苦苓的森林祕語》,成功開創新型態書寫,以生動詼

諧的方式開啟認識自然的全新視角。2013年寫下散文《我在離離離島的日子》,深刻反思人類與自然的親密關係。2015年《請勿對號入座》,用諷刺中帶有戲謔的筆鋒,描寫各種奇人異事,2016年《短短的就夠了》精選出版,描寫人世的荒誕無稽,再掀膾炙人口的「極短篇」風潮,同年12月推出《熱愛大自然 草木禽獸性生活》,生動描寫動、植物五花八門的繁衍方式,成為臺灣第一位「動植物兩性作家」!2017年出版《對不起,嚇到你》,讓讀者體驗背脊發涼、腸胃翻攪的苦式驚魂。2018年出版《所謂愛情,只不過是獨占與反叛》,以短篇小說表現複雜的愛情樣貌,描述關係中情深慾重的真實人性。 2020年,開啟國學全

新書系,出版《苦苓開課,原來國文超好玩》,將曾經風靡一時的苦式國文課重現於紙本;2021年,出版《煩事問莊子:苦苓的莊子讀書筆記》,用自己的生命體驗,訴說在低潮時,如何體會莊子悠遊自得、無可無不可的人生哲學。 FB請搜尋「苦苓(王裕仁)」 Podcast請收聽「苦苓巴拉巴拉」 編輯序 青天霹靂的消息——2021/1/1 死不苦,痛才苦——2021/1/2 誰想當抗癌勇士?——2021/1/3 刷存在感——2021/1/4 苦痛得自己承擔——2021/1/5 相對剝奪感——2021/1/6 人類是地球的病毒——2021/1/7 當勇士還是鴕鳥?——2

021/1/8 常見的事物都不美好——2021/1/9 今日停更——2021/1/10 看完標題已成過去——2021/1/11 天冷腦熱的奇思異想——2021/1/12 我記得,故我在——2021/1/13 重啟日記——2021/3/9 百無聊賴的一天——2021/3/10 沒人相信,我很軟弱——2021/3/11 人,真的很奇怪——2021/3/12 我很久沒有哼歌了——2021/3/13 為愛自尋煩惱——2021/3/15 我只想好好吃頓晚餐——2021/3/17 繞著恆星的日常——2021/3/20 有一種牢籠,叫文明2021/3/21 總有無法逃避的一天——2021/3/22 老天的禮

物——2021/3/23 投降日——2021/3/29 一切都是命定——2021/3/31 愛是百憂解——2021/4/6 我又開始哼歌了——2021/4/12 多久沒與伴侶談心了?——2021/4/14 失智前,我想環遊世界——2021/4/21 如果想活,就養隻小狗——2021/5/27 人類是地球的病毒——2021/5/28 You Are What You Live——2021/5/30 苦樂如晴雨,終將過去——2021/6/2 天譴或天擇——2021/6/6 敬重掌握自己命運的人——2021/6/13 存在論——2021/6/16 網路殺人——2021/6/17 一場躲不掉的突襲——

2021/6/22 不愛,是怕再次愛上——2021/6/26 不動心——2021/6/29 有意識的努力活著——2021/7/8 按下暫停鍵——2021/7/12 所謂愛情,只不過是……——2021/7/14 一個人,與一隻病毒——2021/7/21 看了六個醫生之後——2021/7/22 尋死的念頭——2021/7/23 最後身影——2021/7/28 不知者不病——2021/7/29 快樂主義者——2021/8/1 與恐怖分子談判——2021/8/3 第一千個日子——2021/8/4 清晰的夢——2021/8/6 宛如黑色喜劇——2021/8/12 一場艱難的戰役——2021/8/14 困

局——2021/8/17 開始設想沒有妳的日子——2021/8/19 病毒與它們的產地——2021/8/26 還我健康山河——2021/8/28 全心愛一個人,真好——2021/9/14 把痛視為常態就不苦了——2021/9/17 樂於接受一切——2021/9/19 不留遺憾的生活——2021/9/26 別把自己當國王——2021/9/29 不是落荒而逃,而是華麗轉身——2021/10/1 想好好看看這美麗的世界——2021/10/2 我的墓誌銘——2021/10/3 自我點評——2021/10/4 意料的結局——2021/10/5 給自己的錦標——2021/10/8 後記 編輯序

第一次讀到日記,是在二○二一年一月二十六日的下午。那天下午作家剛好北上,我們約在臺北車站碰面。其實也沒說具體要談些什麼。不過前一個月,他才因健康因素取消三場《煩事問莊子》新書講座,當時我還不知具體原因,於是對我而言,見面只想關心其近況。 比預定時間稍早,我抵達臺北車站咖啡廳,並傳訊告知。沒多久就收到即將抵達的訊息回覆,並傳來一篇文章讓我先看看。我收到的是「元旦日記」,看了首段,感覺瞳孔放大:「新年的第一天,我帶著肝臟中的十四.五公分腫瘤,和超過四百萬個B肝病毒,努力的活下去。」讀完日記,記得我回:「這是小說嗎?我希望它是一本小說。」(直到現在,我仍不知這樣的回覆是否

恰當,但我至今仍想不到適當的文字回覆。) 沒多久,苦苓大哥來了。在那個人聲嘈雜的咖啡廳裡,我追問許多當事人可能早已經歷過的無數次拷問:「什麼時候發現異狀的?」「去看醫生了嗎?醫生怎麼說?」「最近身體狀況好嗎?」「家人朋友都知道了嗎?」只見他平靜且不時帶著幽默的回答我連珠砲的提問,彷彿我比他焦慮十倍。 很多事在發生後已成既定事實,它不會因為我們的慌張失措或懊悔不已而改變,就像苦苓大哥身上的腫瘤與病毒,也不會因為我的擔心焦慮而消失無蹤。況且當事人勢必經歷我們難以想像的內心煎熬,各種可能的解方肯定也諮詢嘗試過。分開後,我陸續收到其他篇日記,每看完日記便有些感想,寫下讀

後感回信。只是當時,我並不曉得這些回覆對他的意義,直到我看了這本書的後記。 我很喜歡這些日記(倒不是我愛窺探他人隱私),從日常瑣事著眼,旁及人生哲學、自然科學等思維,讀來很有感觸。如首篇日記提到,作家深受耳鳴之苦,但醫生表示,已過治療期,勸慰病人只能與之「好好相處」。乍聽無奈,但其實人生何嘗不是如此?家庭、職場、生活總有不如意處,而這些無法輕易改變之處,與其哀怨度日,何不換個想法與之共處?第二天的日記作家更進一步談到與苦痛共處的方式:「人的感受會互為消長,能讓某一種感受多一些,原先(尤其是不好的)的感受就能少一些,或至少晚一些才來報到。」日常的苦痛不會驟然消失,但透過注意力的轉

移,或許能減少不愉快的感受,也會讓我們生活好過一些。 此外,一些日記偶有哲學思辯的味道,像是探討人的存在論,人到底怎麼樣才算存在於世呢?作家透過唯心、唯物論的角度,申論現代人存在的意義。存在本身就是個很弔詭的命題,以唯物論觀之,人生於世,就是一種存在;但若以唯心論來看,假設世上無人知曉此人存在,或此人忘了自己的過去,或此人的過去都蕩然無存,那麼此人是否真的存在過呢?所以現代人在浩瀚的網路世界,透過文字、影像亟欲證明自己的存在,但有時鑿斧太深,留下難以癒合的傷痕,所以作家不免感嘆:「難怪有人不擇手段、有人幹盡傻事,無非也就為了被看到、被聽到、被承認自己的存在而已。」

人類是群居的動物,每個人都希望被別人肯定,也特別在乎他人的目光,而在這網路時代,我們更會在意有多少人來臉書按讚,有多少人給我們負評,而這些人與我們素昧平生,透過網路連結,每個陌生人都成了舉足輕重的存在。於是作家在日記中寫下:「原本跟我們八竿子打不著的人,都變得有分量、有影響力,甚至牽扯到我們的喜怒哀樂、恩怨情仇了。在資訊氾濫、資訊爆炸、資訊超量負載的時代,人要怎樣在無數的電磁波中找到自己、確認自己的位置,的確是一件不容易的事。」 這些探討網際網路裡人類存在的諸多叩問,似乎也呼應時下熱門的「元宇宙」議題:我們在社群有自己的名字、身分帳號,也有人際交友圈,所以每個人早已生存在M

eta 世界裡了,而我們判斷一個人的生死或好壞,很多時候可能是看對方在FB或IG留下的隻字片語。作家話鋒一轉,寫到了「現代老大哥」的可怖之處,「這個時代要『殺人』實在太容易了:既然大家都依賴社群平臺而互相聯繫、而工作生活、而證明自我,那麼專制者只要掌握了這個平臺,就可以輕易『滅』了一個人!」原來《一九八四》不只是經典小說,更是跨時代的預言。 這本日記寫下作家對日常周遭的體悟、對現狀的哲學式思考,以及對大自然的觀察,還有對人類的反思。除了巨觀看世界與社會的俯瞰角度外,這本書的自我微觀,也有可讀之處。這本書真誠不虛構的記錄了作家深陷大小疾病的痛苦、掙扎、無奈以及坦然,透過日記,我們

得知他深受肝腫瘤、失眠、憂鬱症、耳鳴等大小病痛侵擾,而隨著時間推移,我們也可讀出其生理與心理變化:時而消沉,時而豁達,卻不故作堅強,面對病痛時,他一樣會脆弱、會無助、會憂鬱,甚至有了逃避離世的想法……在苦痛的日常下,他更以不同觀點詮釋何謂「敬重生命」。而透過作家的深度自剖,讀者更可看到一個有別於螢光幕上能言善道、口才凌厲的形象——原來私底下的他下十分封閉,討厭人多的場合,更討厭應酬的話語,因為是工作「個體戶」,他沒有同事,也沒有上司,所以交友圈不如我們想像中廣闊。透過這些深度自剖,相信也會顛覆大家對「苦苓」的印象。 這本日記,是作家的自我療癒,更是苦苓的私密記錄。從道德面來看,

公開似乎有些爭議,更別說出版成書供大眾閱覽、評頭論足了。但正如作家自承,這是一本「救命之書」,在書寫的過程中,他透過自我檢視,不斷與自我對話,得到了救贖,離苦得__樂。這樣的一本日記,從出版編輯的角度觀之,當然值得出版——以出版類別來看,它其實就是一本「勵志書」。我相信每個人在閱讀這本日記時,都能從中自我觀照,並有許多寶貴的收穫——就像我初看這本日記時有一樣的感受。 最末,畫蛇添足一下。這本書是時報出版「苦苓作品集」的第十三本,但作家說,這是「最後書」,所以我初聽這書名時,內心其實有點點抗拒。(請您想想,有哪個編輯聽到作家說,手上的作品是最後一本時會高興的?)作為他在時報出版社

「復出」第一本書的責任編輯,相識、合作十多年,意見相左也在所難免,畢竟就算夫妻,也偶有齟齬。但所有意見溝通都是如此:求同存異、達成共識。所以我在細想後,很能理解他的想法,也尊重這個書名。畢竟寫這本書時,苦苓大哥想的是自己的「餘生」,但我看到的是他的「重生」;面對腫瘤、病毒、大小病痛侵擾,他感受到的是絕望的「最後」,作為讀者的我,期盼的是希望的「癒後」。因此,藉由最後一段,抒發編輯讀後感:竊以為,其實書名即使調整兩個字似乎也能成立——「最、餘」改成「癒、重」,亦即《最後書:苦苓的餘生日記》改成:《癒後書:苦苓的重生日記》,或許也是另一種觀看本書的角度。讀者們看完手上這本書,也歡迎至苦苓大哥臉書分

享閱讀後的想法,相信他會非常高興看到您們的慷慨回饋。 青天霹靂的消息 2021/1/1 天氣晴 我的身體也是在我自以為健康的時候,忽然向我「全面宣戰」,似乎在不知不覺之間,體力就變差了,經常精神不濟,身上也常出現莫名的痠痛。 新年的第一天,我帶著肝臟中的十四.五公分腫瘤,和超過四百萬個B肝病毒,努力的活下去。 想想自己真是個自大狂:這輩子都覺得自己身體不錯,上山下海,出國遊玩,一日來回北高上電視通告,似乎從來沒有力不從心的感覺。大多數上了年紀的人擔心的「三高」或是心血管疾病,我好像也沒有半點徵兆,再因為媽媽已經八十六歲,我更堅信自己可以長命百歲(聽說壽命長短的基因,是來自母親,所以如果令堂大

人長壽的話,理論上你也可以活得滿久的)。 不過斯斯有兩種,長壽也有兩種:一種是老當益壯,這個當然最理想;另一種是風燭殘年,那就真的不知道活得久是不是一種好事了? 雖然俗話說「好死不如賴活」,但如果活著卻毫無精力,甚至全身病痛,那真的不知道到底該不該在這個世界上「賴」下去…… 我的身體也是在我自以為健康的時候,忽然向我「全面宣戰」,似乎在不知不覺之間,體力就變差了,經常精神不濟,身上也常出現莫名的痠痛。本來我也不以為意,覺得只是所謂的男性更年期,畢竟我也不折不扣超過六十五歲,已經是一個「合法」的老人了。 但情況似乎不只是這樣:容易累還可以多休息,反正我的工作多半是「應召」,真的不行那少接點通告就

是了。但真正困擾我的是耳鳴:耳邊好像有綿綿不絕的蟬叫聲,有時甚至會忽然提高音量,簡直就是「吵死了!」去看醫生,說是已經過了黃金治療期,叫我只能跟這個耳鳴的現象「好好相處」。 然後是嘴巴忽然莫名的冒出鹹味,從早到晚,越來越鹹,簡直就像嘴裡含著一個鹽塊——雖然要不了命,卻非常困擾,整天都有不舒服的感覺。去看醫生,而且看了幾個醫生,都說「沒聽過這樣的」,叫我只能跟這個嘴鹹的現象「好好相處」。

社交網絡、利他主義對退休生活滿意度的影響

為了解決ig創作者帳號類別 的問題,作者胡秋鳳 這樣論述:

目的:本研究旨在探討社交網絡、利他主義對退休生活滿意度之關係,以桃園市退休者從事志工服務為研究對象。方法:採網路google問卷調查法,共回收有效問卷433份,以獨立樣本t檢定、單因子變異數分析(ANOVA)及結構方程模式(SEM)作為分析工具。結果:研究發現如下:(一)退休者在使用社交網絡對於利他主義志願服務上,有正向的影響。(二)退休者在使用社交網絡對生活滿意度,有正向的影響。(三)退休者在利他主義志願服務上對生活滿意度,有正向的影響。結論:退休者在使用社交網絡上,與他人從事互動中,獲取訊息與關懷他人,在社群網絡上有所聯繫與歸屬感;亦在退休者從事利他行為的志願服務工作的新角色,善用其專業

與經驗,再次感到生活重心與志工同儕陪伴,透過社群的互動、關懷與支持,獲得自我成長與實現,進而提高生活滿意度。依此得知以退休者社交網絡、利他主義、生活滿意度之三個變項有密切的關聯,並提出相關建議與提供政府、個人及未來學術研究者之參考。關鍵字: 退休、社交網絡、利他主義、生活滿意度

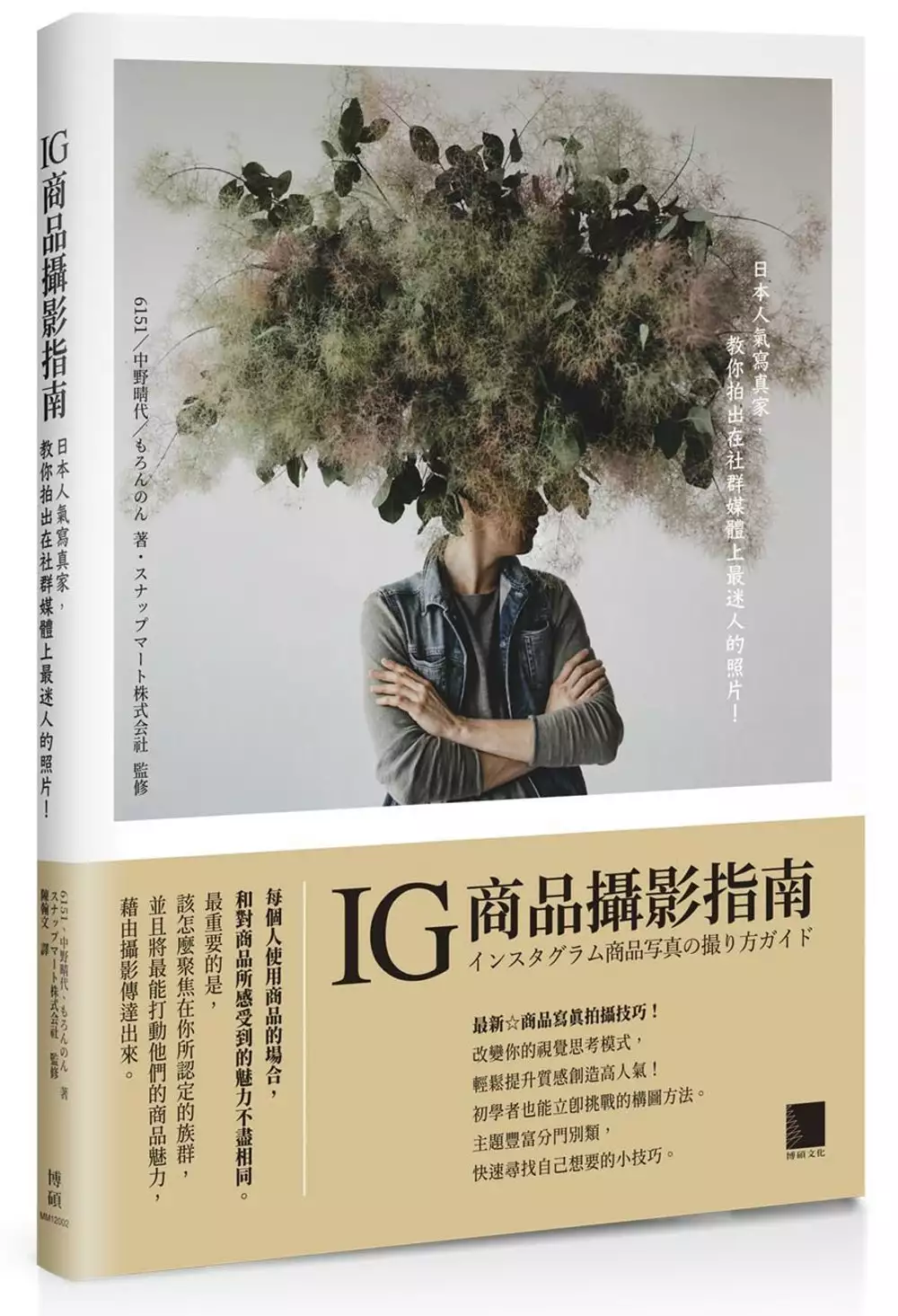

IG商品攝影指南:日本人氣寫真家,教你拍出在社群媒體上最迷人的照片!

為了解決ig創作者帳號類別 的問題,作者6151,中野晴代,もろんのん 這樣論述:

好的照片,畫面是會躍動的 商品照亦是如此 你是否曾經在IG的某個帳號中流連忘返,心中不自覺地讚嘆 「為什麼她們拍的商品照,總是可以這麼時髦又好看呢?」 一般來說在IG上以販賣商品為目的的商品照,會讓人覺得目的性很強,容易被忽略,直接滑過。因此為了讓商品照片被看見,必須要讓照片看起來不像是為了宣傳而拍攝的樣子;需要經過設計,以自然且具有生活感的方式呈現,才能增加他人瀏覽的次數。 本書邀請三位活躍在Instagram上的日本人氣寫真家,將各自工作、接案所累積下來的拍攝心得集結在這本著作,向大家分享如何拍出熱門且有質感的商品照片!

書中透過三人的作品,可以看到各自擅長的拍攝主體物和照片風格,且因為長期專注在商品攝影上,自然而然累積出對於構築照片所應該有的視角和法則。透過作者的文字敘述及解說,可以更加瞭解作者在每一次拿起相機啪擦按下快門之前,腦海中所浮現的光景。 本書重點 從行銷的角度來窺視觀看者的心理,進而拍出理想的商品照片。 擁有懂得欣賞美感的思維,是拍出好照片的第一步。 強調主題+副題的搭配,利用情境及價值觀來產生共鳴。 善用後製軟體來修飾照片上的缺點,及塑造想呈現給觀看者的感覺情境。 主題式教學,幫助融會貫通,提升創造性思考。 12大

類主題式教學 雜貨、飾品、美妝、服裝、鞋子、花卉 料理、室內裝潢、咖啡廳、電腦相機、工作坊、旅行 無論是個人興趣,或者是商業接案, 只要將書中作者所分享的思維和拍攝技巧應用在其中, 一定可以有效地拍出更好的照片。 這樣的照片即使大量地出現在Instagram上,也不會令人感到厭倦! 本書特色 適合初學者至擁有一定攝影經驗的老手。 從觀看者的角度深入探討,說明如何吸引使用者的目光。 12大類別的主題說明,迅速擁有全能身手的拍攝技巧。 構思攝影後製一次揭曉,拍出日系寫真風格的商品照。

青少年社群媒體使用行為影響人際關係、學業成就、從眾行為之研究

為了解決ig創作者帳號類別 的問題,作者黃文鼎 這樣論述:

網際網路及智慧型手機的普及,使得青少年朋友習慣經營社群或加入社群,在社群媒體上漫遊、打發時間與經營人際關係,若遇到問題時大多選擇在網路上蒐集相關資訊。青少年時期正處於身與心快速發展的階段,在身心發展變化的同時,也渴望著有人能夠瞭解他們的內在世界,但高度的手機使用行為,減少了和朋友彼此分享的時間,會帶來壓力和沮喪,明顯影響其生理、心理健康以及社會互動關係,導致人際關係上得不到友誼,甚至學習也會受到影響。因此,本研究希望探討青少年們在使用社群媒體時與人際關係、學業成就和從眾行為之間的關係,同時探討不同性別、年級、手機使用時間、每天使用的長短、使用目的等背景變項與各研究構面之差異。本研究以描述性統

計、t檢定、單因子變異數分析(ANOVA)、卡方獨立性檢定、皮爾森相關分析與迴歸分析進行資料分析,獲得以下結果:「使用動機」和「感知偏好」是影響學生使用社群媒體的主要因素。社群網站是青少年消遣娛樂的一種媒介,在「依附行為」的層面中發現越高年級學生情形越嚴重。青少年在「內化行為」層面有顯著差異,而且男生分數大於女生。當青少年接受某項議題時間愈長時,對於「內化行為」中的從眾行為表現越明顯。青少年每天使用手機時間超過2.1小時就會導致其學業成就下降,而且使用時間越長情況愈嚴重。對人際關係的研究發現,青少年同儕社交間話題討論度愈高,對順從輿論、反智現象以及內化行為也愈好;因此,青少年於整體社群媒體使用

行為傾向愈高時,整體的從眾行為愈明顯。最後,本研究提出具體建議,以提供學校老師、家長及學者後續研究之參考。

想知道ig創作者帳號類別更多一定要看下面主題

ig創作者帳號類別的網路口碑排行榜

-

#1.Fb 發文到ig - hursacx.online

若完成將IG 帳號連結FB 粉絲專頁後,你仍然無法在Engaged. ... 點擊上方切換至IG 的創作者工作坊;如果你的左上角有出現「 建立貼文」按鈕,那麼恭喜 ... 於 hursacx.online -

#2.Instagram 帳號類別|IG商業帳號全介紹 - Meet創業小聚

這兩款帳號就是和字面意思一樣,商業帳號適合銷售產品或服務的商家使用;而創作者帳號就適合Influencer、YouTuber、演員等內容提供者開設。 根據 ... 於 meet.bnext.com.tw -

#3.越內向,越成功:Google媒體關係總監、Twitter總編親授,給內向者的「無壓力社交法」,輕鬆建立深刻人脈

因此,假如你喜歡創作,想要把IG用來凸顯你的一些才能,將重心放在你自己的貼文, ... IG祕訣二:搜尋是你通往一切的入口發現人、想法、產品和新帳號的最佳辦法, ... 於 books.google.com.tw -

#4.Youtube 影片分類帳 - somendo.online

2在左方點選「影片」開啟已上傳的影片列表,並·全中介面一目了然,上傳影片無難度鑒於YouTube 是隸屬Google 原生的影片平台,創作者只要有Google 帳號 ... 於 somendo.online -

#5.Ig 類別

Ig 類別. 原來IG帳號的命名有規則? ... 專業帳號類別(創作者) :公眾人物、主廚、設計師、企業家、作者、作家、巡迴演唱會、室內設計工作室、建築 ... 於 grainesdenature.fr -

#6.任時完- 维基百科,自由的百科全书

任時完(朝鮮語:임시완 Im Wung-Jae ,1988年12月1日—),本名任雄宰,韓國歌手、演員、韓國男子 ... 2019年3月27日退伍當天正式開通Instagram帳號。 於 zh.wikipedia.org -

#7.Instagram商業帳號功能和專業帳號類別 - imBee

Instagram For Business:總結 ... Instagram 大致可分成個人帳號、商業帳號、創作者帳號三種,而IG 商業帳號和IG 創作者帳號就屬於IG 專業帳號,專業帳號提供分析報告和商業 ... 於 www.imbee.io -

#8.亞洲最大影音素材庫: 4K及HD影片素材、動畫素材、AE模板 ...

專為影片創作者打造的免版稅影片素材、音樂、影片模板 · 一個授權滿足您的所有需求 · 無限下載每月只要$16.50 · 探索新事物 · 安心創作 · 合作夥伴和客戶 · 常見問題. 於 www.motionelements.com -

#9.QR碼產生器:免費、彩色、加LOGO

如果您覺得本站好用,歡迎贊助網站作者,請用街口支付、台灣Pay或其他行動支付、行動銀行APP掃描以下QR碼,轉帳一杯飲料的金額。感謝您的贊助!! Stree QR Code. 於 qr.ioi.tw -

#10.韓國偶像御用髮型師傳授!最強『夏季整髮5大重點』不怕流汗 ...

POPO筆記美妝官方帳號| POPO化妝台#蒐集女孩的美麗瞬間#快速掌握實用美妝保養資訊分享女孩想知道 ... 跟著美妝創作者輕鬆獲取變美小技巧, 一起打造屬於自己的化妝台! 於 www.poponote.com -

#11.設定您的INSTAGRAM 商業帳號 | ig商業帳號類別 - 訂房優惠

ig 商業帳號類別,大家都在找解答。 ... 開始展開您的業務,並瞭解如何建立免費的商業帳號。 ... Instagram 創作者帳戶(Creator Profile) VS 商業... | ig商業帳號類別. 於 hotel.twagoda.com -

#12.Instagram的帳號類型有哪些? - 品牌電商創業日記

1 創作者帳號v.s 商用帳號的差別. 2 15秒實際操作如何切換IG 帳號類型. 3 Instagram 專業創作者,如何串接Facebook 粉絲專頁? 3.1 專業帳號如何切換 ... 於 randy24.com -

#13.如何設定Instagram 創作者帳號

1. 前往您的個人檔案,並點按右上角的 。 ; 2. 點按 設定和隱私。 ; 3. 選擇帳號。 ; 4. 選擇類別。請選擇最能描述您帳號用途的類別。 ; 5. 可以視需要連結至您的Facebook 粉絲 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#14.Instagram 商業帳號申請攻略,零經驗照著做也能學得會!

Step 4:粉絲專頁與創作者工作坊連結Instagram ... 進入切換專業帳號程序後,會出現兩種帳號類別可以選,如果是有專業知識的專家、藝人、KOL、KOC就可以選創作者,而像 ... 於 www.pongo.com.tw -

#15.抖音電商|一個經銷商賺錢(騙錢)的故事|方格子vocus

贊助支持創作者,成為他繼續創作的動力吧! ... 不只臉書假帳號橫行,電商平台公開販售Dcard、IG和抖音帳號,什麼身份話題都可以被捏造. 於 vocus.cc -

#16.品牌不可錯過的IG 商業帳號全攻略!建立方式、重點功能看完 ...

IG 除了會給予更多曝光外,也會依據品牌或創作者所選擇的帳號類別,將帳號推送給有興趣的相應受眾,幫助經營者更精準接觸目標族群。 於 www.kolradar.com -

#17.ig商業帳號類別,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

ig 商業帳號類別,大家都在找解答第1頁。 Instagram 創作者帳戶(Creator Profile) VS 商業帳戶(Business Profile) ... 都可以選擇自己的類別,不過2 種帳戶預設的顯示有 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#18.【IG教學】最新IG如何申請IG藍勾勾? 簡單3 步驟帳號驗證教學

其實擁有「IG藍勾勾」的步驟不難,珊莎透過簡單3 步驟帳號驗證教學, ... 步驟2 是確認知名度,在選擇類別部分,一般KOL或網紅可選擇數位創作者/部落客/網紅做驗證, ... 於 sansa.tw -

#19.如何將ig個人帳號升級為商業帳號 - TinyBook Blog

當IG帳號升級為商業帳號時,不僅可以創建IG購物,也能做到數據洞察及投放 ... 首先需要選擇專業帳號的類別,依照不同的商家服務,設置不同的類別後, ... 於 blog.tinybook.cc -

#20.超人氣Instagram視覺行銷力(第二版):小編不敗,經營IG品牌人氣王的120個秘技!(電子書)

呈 03 選擇商家或創作者類別再點選下一步,再設定要公開顯示的商家資訊電子 ... 3 3 100 Instagram 專業帳號可提供的店家資訊有:大頭貼、姓名、網站、簡介、類別與連絡 ... 於 books.google.com.tw -

#21.ig商業帳號類別dcard2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點 ...

https://www.tech-girlz.com/2020/06/ig-business-account.html... 專業帳號類別(創作者):公眾人物、主廚、設計師、企業家、作者、作家、巡迴演唱會、室內 ... 於 year.gotokeyword.com -

#22.從零開始經營社群:Instagram檔案的基礎建立與策略- 數位馬克町

IG 商業帳號的經營與基礎設定圖文教學:IG個人檔案如何轉商業帳號? ... 若不想顯示也可隱藏此資訊,類別部分完成後,系統會詢問你為商家或創作者,若 ... 於 digimkt.com.tw -

#23.Instagram 商業帳號申請教學,5大IG功能你要知道! - Medialens

本文將教你由零開始申請IG商業帳號,並為你介紹其5個不可不知道的重要功能!立即了解更多。 ... 第3步:選擇切換的帳號類別:創作者或商家。 於 medialens.io -

#25.開發聊天機器人,比你想的還簡單! - 第 7-9 頁 - Google 圖書結果

O oo • 7-2 建立 Instagram 帳號選擇類別(會顯示在 IG 的個人檔案)後, ... 商品/服務藝術音樂家/樂團購物與零售健康/美容雜貨店返回完成這一步後, IG 創作者帳號就建立 ... 於 books.google.com.tw -

#26.7大IG商業帳號的優勢,利用Instagram行銷方便又快速!

等,眾多專業的商業工具都能幫助您在Instagram行銷品牌與提升業績! ... 專業帳號類別下的商業帳號與創作者帳號最大的不同是「個人檔案」,商業帳號 ... 於 www.pro360.com.tw -

#27.Ig 類別 - XXVII Convegno Nazionale di Geotecnica

IG User - Instagram Platform - Documentation - Meta Developers ... 專業帳號類別(創作者) :公眾人物、主廚、設計師、企業家、作者、作家、巡迴 ... 於 convegnonazionalegeotecnica.it -

#28.臺北市商業處

報名參加「台北友故事」小旅行將優先篩選「有意願」分享體驗活動心得及「已註冊台北通」的民眾,並依報名民眾提供的臉書或IG帳號之好友數/粉絲數做評比選出參加者, ... 於 www.tcooc.gov.taipei -

#29.Instagram for Business 新手入門

選擇最能貼切描述您商家的類別,然後選擇商家。 設定完成,您已取得Instagram 商業帳號。現在請使用下列祕訣來完成您的商業檔案。 於 business.instagram.com -

#30.【科技新知】Instagram(IG)個人檔案如何隱藏帳戶類別?

今天小編就要來教你,如何隱藏顯示Instagram(IG)個人檔案帳戶類別, ... 可以選擇你的帳戶類別,像是:藝術家、音樂家、部落客、數位創作者、企業家… 於 www.jyes.com.tw -

#31.創作者帳戶同個人帳戶有咩分別? 你應該揀邊種 ... - YouTube

Instagram 3種帳戶類別: 商業帳戶| 創作者帳戶| 個人賬戶0:30 個人賬戶1:00 商業帳戶與創作者帳戶功能相似應該點揀?1:16 專業儀表板1:42 IG商店1:49 ... 於 www.youtube.com -

#32.PHOTOS - Search Results For '扶他' - 禁漫天堂

在這台裝置記住我的帳號密碼 ... 作者 標籤 登場人物. 熱門關鍵字 ... https://jm365.work/3YeBdF; 紳夜食堂 APP下載 · 一抽入魂 打賞JM Facebook Discord IG Telegram. 於 18comic.vip -

#33.IG商業帳號類別大全! - 閒聊板 - Dcard

超過1500個ㄉ類別都幫大家打出來惹,內容很多所以頁面會很長ㄛ見諒,所有ㄉ類別為以下~(*≧ω≦)️,企業,不動產,不動產估價師,住家美化服務, ... 於 www.dcard.tw -

#34.如何從0 到1 建立一個Instagram 專業帳號. 透過簡單 ... - Medium

透過簡單易懂的方式,一步一步告訴你怎麼成為一個IG 商業帳號管理者. “如何從0 到1 建立一個IG 商業帳號” ... 左:商業帳號類別;右:創作者帳號類別. 於 medium.com -

#35.奇美博物館特展跳出格子吧!機器× 材料× 藝術超展開

奇美博物館特展「跳出格子吧!機器× 材料× 藝術超展開」四大單元,結合六個國家、八位藝術創作者,用創意翻轉機器、材料的既定樣貌,以不按牌理的細節 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#36.App Store - Apple (台灣)

輕點「今天」標籤頁並閱讀極具影響力的開發者和遊戲創作者的相關資訊、了解一些 ... App 開發者, ... 2022 年,開發者在App Store 生態系統中創造了$1.1 兆美元的收入. 於 www.apple.com -

#37.如何把我的IG 帳號轉換為專業帳號呢? - Engaged.AI 幫助中心

這是因為IG 官方只會為「專業帳號」提供數據分析功能,也就是「洞察報告」哦! ... 完成類別設定後,選擇你的品牌是「商家」或「創作者」, 兩者都是專業帳號的一種, ... 於 helpdesk.engaged.ai -

#38.免費線上Logo設計,商標製作工具 - DesignEvo

我們提供所有種類的資源,能讓您的Logo創作進入全新的境界。 數百萬個免費的向量圖標. 超過100種不同樣式的字體. 於 www.designevo.com -

#39.「翻譯寫作」接案工作- 2023年7月| Tasker出任務外包

一、案件說明:金融商品銷售文案,有金融方面背景加分。 二、合作費用:可議三、注意事項:提供案例作品集參考,與您的聯繫方式,合者會再詳談細節。 #文字寫作/創作、 ... 於 www.tasker.com.tw -

#40.Youtube 影片分類帳 - rukisat.online

2在左方點選「影片」開啟已上傳的影片列表,並·全中介面一目了然,上傳影片無難度鑒於YouTube 是隸屬Google 原生的影片平台,創作者只要有Google 帳號 ... 於 rukisat.online -

#41.超級比一比!Instagram 創作者帳戶(Creator Profile) VS 商業 ...

於2019 年年初Instagram 推出創作者帳戶(Creator Profile),讓Instagram 用戶在升級個人帳戶時有商業帳戶(Business Profile) 以及創作者帳戶(Creator ... 於 moredigital.com.hk -

#42.限時免費情報Archives - 流動日報

IG 圖片剪接好幫手原價US $ 1.99 《InstantGrid》限時免費 ... 可以從1300 多個不同的類別中選擇,例如足球傳奇人物、名人、音樂、汽車等類別,並每天玩新的字謎遊戲! 於 www.newmobilelife.com -

#43.MBTI測試中文解析》16型人格對應理想職業,10分鐘配對出你 ...

這個具科學基礎的權威心理測驗,被許多公司的HR拿來做面試者的性格分析, ... 大致可分為,具有責任感事業心的SJ類別(守護者)、具冒險精神的SP類別(探險家)、有 ... 於 www.storm.mg -

#44.Threads 上線4 天用戶數達1 億!打破ChatGPT 紀錄- INSIDE

能讓Threads 用戶數達到如此快的成長速度,主要是因為其與Instagram 屬共享帳號,因此除了歐盟地區之外的IG 使用者都能快速開始使用平台。 於 www.inside.com.tw -

#45.如何將自己的IG帳號切換成商業/專業帳號?還有切回IG私人 ...

專業帳號有分成創作者和商家,如果你是個人型的IG就選擇創作者,如果是品牌還是公司就選擇商家。 如何切換成IG專業帳號. 等設定完後,就可以看到你的個人 ... 於 ayutrend.com -

#46.【IG教學】IG商業帳號比個人檔案好?各種隱藏功能大揭袐!

開設Instagram 帳戶的品牌愈來愈多,如果想提升品牌曝光度,第一步當然要開設IG 商業帳戶,並摸熟各種功能,例如是「聯絡按鈕」和「洞察報告」,此文Defrost Marketing ... 於 defrostmarketing.com -

#47.【稻舍食館Rice & Shine】在百年紅磚洋樓裡吃台菜 ... - 窩客島

文章類別:美食-食記心得. 縣市地區:台北市> 大同區. 造訪商家:稻舍食館Rice & Shine 迪化 ... 作者本次評價: ... 我的IG帳號:ovaltine_fooddiary. 於 www.walkerland.com.tw -

#48.衛武營國家藝術文化中心National Kaohsiung Center for the ...

用靈感打開夢想閘門閱讀光譜中,收束創作的繆思在乍現的靈光中,感受閱讀力量無止境地延展。 ... 蒐集類別: ... C002識別財務者:信用卡號碼、金融機構帳戶號碼等資訊 於 www.npac-weiwuying.org -

#49.ig商業帳號類別純屬好玩的推薦與評價,DCARD、PTT

IG 專業帳號類別有哪些?怎麼更改?IG 上面目前的帳號類型一共有個人帳號、商業帳號,跟創作者帳號(專業帳號)。個人帳號適合給一般的IG 用戶使用,創作者帳號適合給 ... 於 fancy.mediatagtw.com -

#50.美參眾議員提避免雙重課稅草案強化與台夥伴關係| 政治 - 中央社

... 法案草案摘要,這項法案將為台灣民眾提供包括減少預扣稅、常設機構規範、就業收入處理以及包括雙重國籍的台灣民眾認定4大類別,提供實質性福利。 於 www.cna.com.tw -

#51.IG 專業帳號類別有哪些?更改IG 商業帳號、創作者帳號類別!

1.IG 帳號類型有哪些? · 一、個人帳號:給一般使用者使用。 · 二、創作者帳號:之前又叫做專業帳號,通常給網紅、KOL、明星、創作者、部落客、Youtuber…等有影響力的個人 ... 於 www.techrabbit.biz -

#52.Netflix《絕世網紅/絕世KOL》分集劇情評論,演員陣容介紹

在範例中看見徐雅莉只是簡單發了一張照片在IG,就讓那家看起來要倒掉的店變成 ... 他們在需要複雜問題知識的行業中是一個重要的影響者類別,如醫學、 ... 於 waynesan.com -

#53.新推出的Threads是什麼?和Twitter有什麼差別?懶人包一文看清

將Instagram帳號和Threads連動後,Instagram的個人介紹頁面上也會出現一個可以連結到Threads ... Twitter:有多種類別可選擇瀏覽 ... 用戶創作更自由. 於 www.hk01.com -

#54.30 秒教你將Instagram 個人帳號升級為「 專業帳號」!

選擇最能貼切描述你的帳號所屬類別,並設定是否要在商業檔案上公開顯示。此時,Instagram 就會自動判定你為「商家帳號」或「創作者帳號」。 於 blog.influenxio.com