mmse量表標準的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林子堯,林典佑寫的 失智不失志:專科醫師教你預防和改善失智症 和黃耀庭的 爸媽真的失智了嗎?:臨床心理師從上萬名個案身上看見的45個診間故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台大神經部記憶門診 - 國立台灣大學醫學院附設醫院也說明:除了標準的神經科病史詢問外,病人的發病經過,主要或起始症狀,重要的內科、 ... 心理師常使用兩種量表來評估病人心智功能(1)MMSE(Mini-Mental State Examination)。

這兩本書分別來自白象文化 和如果出版社所出版 。

長庚大學 護理學系 邱逸榛所指導 周幸儀的 社區中認知高危者之憂鬱、孤寂感、挑戰性行為和磁振造影分析結果的相關 (2021),提出mmse量表標準關鍵因素是什麼,來自於憂鬱、孤寂感、挑戰性行為、磁振造影。

而第二篇論文長庚大學 職能治療學系 何孟洋所指導 張志良的 以估計與實得的流體智力之差異預測失智症轉換 (2021),提出因為有 病前智商、流體智能、認知受損、失智症、閱讀能力、瑞文氏標準推理測驗的重點而找出了 mmse量表標準的解答。

最後網站簡短智能測驗- 维基百科,自由的百科全书則補充:簡短智能測驗(英文簡稱MMSE)是一份有30條問題的問卷,用作評估認知障礙。醫學界常用此來檢查失智 ... 簡短智能測驗的標準版本現由心理評估資源公司出版,是基於1975年推出時的 ...

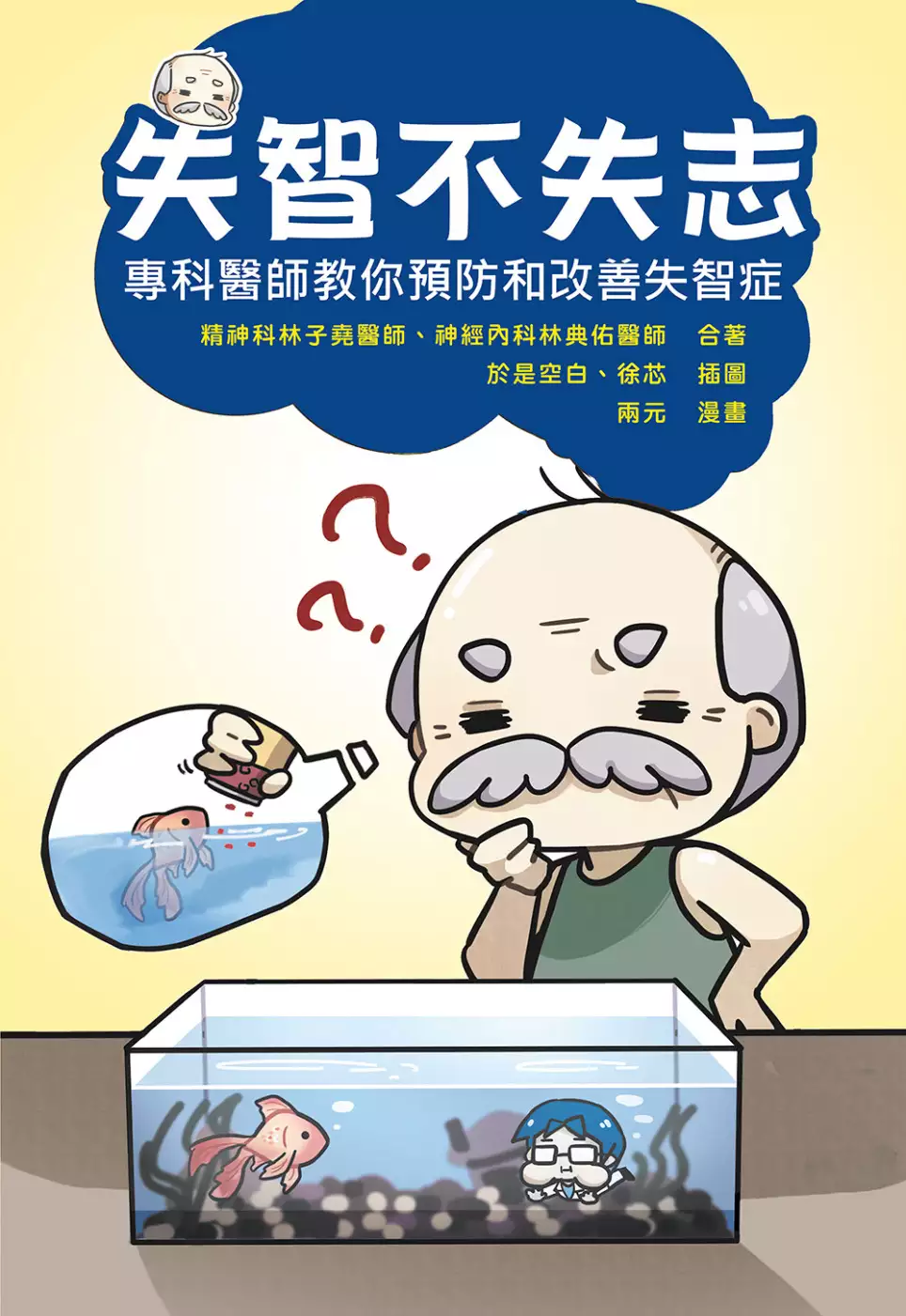

失智不失志:專科醫師教你預防和改善失智症

為了解決mmse量表標準 的問題,作者林子堯,林典佑 這樣論述:

失智症患者越來越多,本書由兩位專科醫師教你預防和改善失智症。 隨著醫學進步、人類壽命延長,世界各國紛紛邁入高齡化社會甚至是超高齡化社會。因為高齡化人口的增加,失智症患者也越來越多,失智症相當可怕,不僅讓患者認知能力和自我照顧能力嚴重退化,一人罹病也會影響整個家庭和社會。在醫學上目前失智症仍是無法根治之疾病,因此防治重點應在於在年輕時候就學會保養預防之道,以及早期有症狀就早期治療改善。 本書特色 •由身心科和神經內科兩位專科醫師花費多年撰寫,結合醫學知識和臨床經驗,讓大家了解失智症的專業知識。 •書籍除了專業衛教內容,搭配趣味插圖和生動漫畫,讓大家方便理解、深入淺出

•由前教育部黃榮村部長、心理口腔健康司陳快樂司長撰寫推薦序,教育界和醫學界兩個領域聯合推薦。 •不僅教你如何預防失智症,也教你如何及早發現和改善,更教你如何與失智症患者溝通和相處。

社區中認知高危者之憂鬱、孤寂感、挑戰性行為和磁振造影分析結果的相關

為了解決mmse量表標準 的問題,作者周幸儀 這樣論述:

研究目的:透過認知缺損危害需求驅動之行為模式的引導,來探討社區中認知高危者之憂鬱、孤寂感、挑戰性行為和磁振造影分析結果的相關性。研究方法:為二次資料分析,原始資料採邱逸榛博士於2018年08月15日至2021年08年14日進行「社會認知與營養因素對中老年者認知表現之長期追蹤」(MOST-107-2314-B182076)計畫,為橫斷式研究設計,研究對象為社區中認知高危者,並採方便取樣,收集176位個案的問卷資料,以及其中24位個案的磁振造影結果,進行統計分析。研究工具:採結構式問卷,如: 台灣版額葉評估量表(TFBI)、老年憂鬱量表簡明版(GDS-SF)、簡短UCLA孤寂量表(ULS-8)、

簡易心智量表(MMSE)及磁振造影指標(軸向T1[T1-weighted image, T1W1] 、Resting-state functional MRI [RS-fMRI] 、擴散權重影像[DWI])。研究結果:1.以階層性迴歸檢視:憂鬱狀況為挑戰性行為之顯著預測因子,解釋變異量為12%(R2=.12),而在加入孤寂感程度於階層迴歸公式後,挑戰性行為的被解釋變異量增為20%,提升了8%解釋量,表示孤寂感程度為憂鬱狀況跟挑戰性行為間的中介變項。 2.孤寂感程度與大腦結構性網路參數(標準化特徵路徑長度),達顯著相關(r=-.47*, p

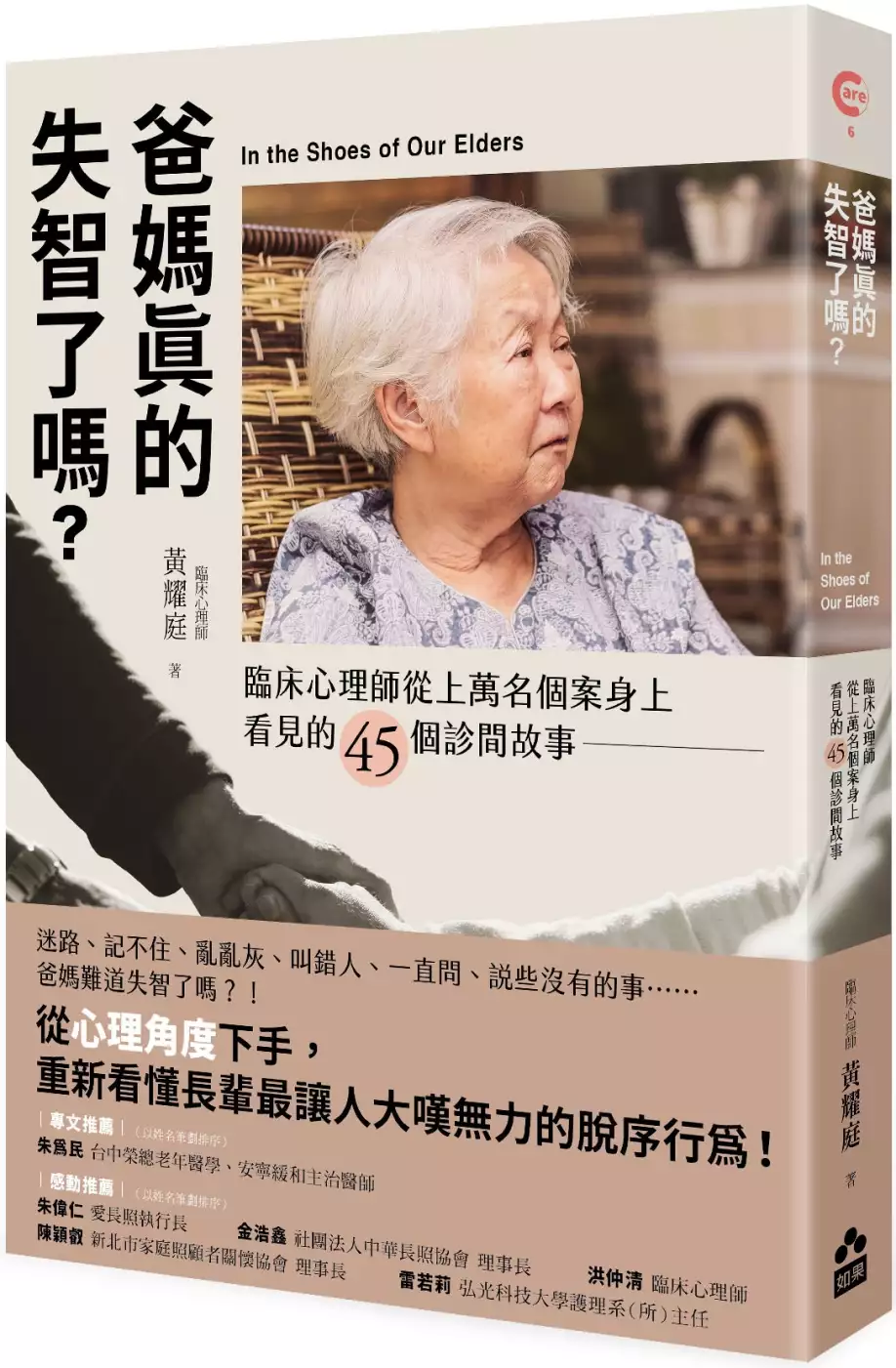

爸媽真的失智了嗎?:臨床心理師從上萬名個案身上看見的45個診間故事

為了解決mmse量表標準 的問題,作者黃耀庭 這樣論述:

「家屬認為是失智症的情況,90%其實都不是失智。」 從心理角度下手,重新看懂長輩最讓人大嘆無力的脫序行為! 從事臨床工作近二十年,衡鑑過上萬名長者的臨床心理師, 從只看見「個案的脫序行為」,到看見「個案是完整的人」。 他用更全面的角度理解長輩,為肩負照護壓力與情緒包袱的家屬, 指出一條更有效、更有人性的照護之路。 •搞不清楚時間,半夜醒來說要上班 •明明回答過了,同樣的問題還是每隔五分鐘問一次 •老是對外說自己是獨居老人,可是明明已經搬去跟兒子同住兩年了 •要她做什麼總是說我不會、我不知道 •突然說自己欠某某某錢,但對方卻說沒這回事 •電視開一整

天,問他節目內容卻一問三不知 •重複吃藥,一個月的藥不到半個月就吃完了 過去一向能幹獨立的父母,居然變得不合常理、無法溝通,照顧不好自己, 難道他/她失智了嗎? 對失智的恐懼,導致照護者普遍看到「問題行為」就直接聯想到「失智」, 然而,急著貼上「失智症」的標籤,不但不能解決問題行為,反而可能製造更多問題。 長輩的問題行為,背後原因往往是心理、性格、生命史、生活習慣等複雜因素: 老是認錯人,可能只是偏心;真正的失智症患者會越活越回去,比起「認錯孫子」,更可能認為「自己沒結婚哪有孫子」。 說自己看到鬼,可能是睡醒幻覺(或睡前幻覺);失智症的幻覺不會固定在什麼時

候出現,而且當事人記不得、說不清楚具體內容。 五分鐘前做的事情也否認,可能只是死不認錯的自尊心作祟;失智症患者無法辨別什麼話對自己有利、什麼不利,無法「選擇性記憶」。 不盲目相信衡鑑測驗,你應該知道這些事: 長輩的簡易智能量表(Mini-mental state examination,簡稱MMSE)分數差,常常是因為他們沒動機或想睡覺等心理因素,不代表只有那樣的能力。 「臨床失智評估量表」(Clinical dementia Rating,簡稱CDR)測的是長輩的「認知能力」,必須排除生理問題的影響,但實際上重聽、眼睛不好等都可能造成誤判。 照護長輩,你可以有更省心

省力的作法: 別給自己「一定要怎樣」的限制,保持彈性,不只能減輕壓力,關係也更融洽。 隨著年齡增長,腦袋處理訊息的速度會變慢,只要放慢說話速度,不用大吼也能溝通無礙。 本書作者黃耀庭臨床心理師,在從事失智症臨床工作的十多年來,近距離長期追蹤、觀察上萬名失智症個案和其家屬。卻意外地發現,個案遠比教科書上所說「患者認知功能會愈來愈差,約八到十年就會進展到非常嚴重」更為複雜。有些被診斷為阿茲海默症的患者數年後回診,表現突飛猛進;也有些原本衡鑑結果正常的個案,多年後,卻走上失智一途。 「為什麼,現實狀況與教科書上的描述如此不同呢?」他為了解開心中疑惑,不斷探究、思索用藥之外的其他可

能。診間的這四十五則故事,為照護者提供了跳脫失智症框架的思考觀點,指出一條更有效、更有人性的照護之路。。 本書特色 提供臨床心理師的專業角度,協助照護者以「全人」角度去理解個案。 清楚指出「一般長輩」與「失智症患者」的問題行為有何不同。 提供照護一般長輩及失智長輩的不疲倦心法。 破除一般人對MMSE、CDR、NPI等衡鑑結果的常見迷思。 名人推薦 專文推薦 朱為民 台中榮總老年醫學、安寧緩和主治醫師 感動推薦 朱偉仁 愛長照執行長 金浩鑫 社團法人中華長照協會理事長 洪仲清 臨床心理師 陳穎叡 新北市家庭照顧者關懷

協會理事長 雷若莉 弘光科技大學護理系(所)主任

以估計與實得的流體智力之差異預測失智症轉換

為了解決mmse量表標準 的問題,作者張志良 這樣論述:

背景:透過估計與實得的病前智商之差異可以瞭解患者整體認知受損的程度,但此方法是否適用於偵測失智症的早期階段尚有待探討。因此,本研究旨在探討使用估計與實得的流體智力之差異預測日後轉換至失智症的適用性。方法:本研究基於回溯性研究,分析337位參與者的數據,其來自2006年至2015年在林口長庚醫院神經內科的研究計畫,並於初測時完成瑞文氏標準推理測驗 (RSPM)、中文年級認字量表 (CGWRT) 以及失智症篩檢測驗。首先,依據初測紀錄將參與者分為失智組 (n = 8)、輕度認知障礙組 (MCI, n = 164) 以及無受損組 (n = 149),將各組初測的估計與實得的RSPM之差異做比較並分

析其區辨力,其中估計的RSPM是基於一台灣樣本導出的回歸式。接著,將再測間隔大於24個月且基線期非失智的參與者 (n = 92) 進行追蹤分析,以檢驗基線期估計與實得的RSPM之差異對轉換至失智症之預測力。結果:估計與實得的RSPM之差異隨著認知障礙程度遞增。基於人口學回歸式的RSPM差異分數,在區分失智症與MCI的參與者或區分失智症與無客觀認知障礙的參與者上皆具有適當的區辨力;而基於人口學變項與CGWRT分數的回歸式傾向低估參與者認知受損的程度,尤其是失智症的參與者。基線期估計與實得的RSPM之差異無法顯著預測追蹤期轉換至失智症。結論:本研究不支持在未考慮腦部病理的情況下,在單一時間點上使用

估計與實得的流體智力之差異預測日後轉換至失智症的適用性。

想知道mmse量表標準更多一定要看下面主題

mmse量表標準的網路口碑排行榜

-

#1.「認知功能評估工具」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

簡易心智量表(Mini-MentalStateExamination;MMSE). ... 認知功能常用的評估量表是以MMSE 為主,一般認為失智症的標準是在26分以下,然而此分數容易受病人年齡、 ... 於 1applehealth.com -

#2.【篤實關懷倫理卓越】光田綜合醫院Kuang Tien General Hospital

(1)CT、MRI或哈金斯氏量表(Hachinski lschemic Score)三項其中之任一結果報告。 ... 時減少2分(不含)以上或CDR退步1級,且MMSE或CDR智能測驗達標準(10≦MMSE≦14分 ... 於 www.ktgh.com.tw -

#3.台大神經部記憶門診 - 國立台灣大學醫學院附設醫院

除了標準的神經科病史詢問外,病人的發病經過,主要或起始症狀,重要的內科、 ... 心理師常使用兩種量表來評估病人心智功能(1)MMSE(Mini-Mental State Examination)。 於 www.ntuh.gov.tw -

#4.簡短智能測驗- 维基百科,自由的百科全书

簡短智能測驗(英文簡稱MMSE)是一份有30條問題的問卷,用作評估認知障礙。醫學界常用此來檢查失智 ... 簡短智能測驗的標準版本現由心理評估資源公司出版,是基於1975年推出時的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#5.mmse評估

認知功能評估量表簡易心智量表Mini-Mental State Examination;MMSE 於1975 年Folstein ... 簡易精神狀態評價量表(MMSE) 評分標準:每1 項正確為1 分,錯誤為0 分。 於 www.spiritsolons.co -

#6.mmse評估量表在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維世界

| 認知評估量表| 檢查項目- 衛生福利部桃園療養院認知功能常用的評估量表是以MMSE 為主,一般認為失智症的標準是在26分以下, ... 臨床失智症學會網站http://www.tds.org. 於 comicck.com -

#7.快訊 - 社團法人中華民國物理治療師公會全國聯合會

簡易智能評估量表(Mini-Mental State Examination; MMSE)現在已改為無法自行摘錄使用,必須向國外提出申請,向Psychological Assessment Resource(PAR)購買後才能 ... 於 www.pt.org.tw -

#8.B0252343FA | 西藥資訊| 就醫指南 - 耕莘醫院

(1) CT、MRI或哈金斯氏量表(Hachinski lschemic Score)三項其中之任一結果報告。 ... 若不再適用上述其中任一藥物,且MMSE或CDR智能測驗達標準(10≦MMSE≦14分或CDR ... 於 www.cth.org.tw -

#9.痴呆的神經心理測查量表,你知道幾個?|專家共識

2019年5月9日 — 用MMSE量表檢查出來的患者,症狀也相當明顯,MMSE不是對痴呆患者進行早期診斷的 ... 評定標準:根據患者的學習經歷和年齡劃分痴呆標準,即文盲評估總 ... 於 kknews.cc -

#10.mmse 中文

簡易心智量表(Mini-Mental State Examination;MMSE) 於1975年Folstein及Mc ... 認知功能常用的評估量表是以MMSE 為主,一般認為失智癥的標準是在26分以下,然而此 ... 於 www.cpanlyzr.co -

#11.認知功能評估東西(MMSE) @ 宜寧居家護理所 ...

英語翻譯匈牙利語MMSE給分標準和教育程度的關係,以九年教育以上若得分25分以下為不 ... 簡易智能量表(Mini-mental state examination ,簡稱MMSE) ... 於 claudep65567.pixnet.net -

#12.長期照護個案心理評量及需求評估邱恩琦

簡易智能測驗(Mini Mental State Examination, MMSE). • 簡易智能評估量表(Short Portable Mental Status ... 篩檢標準. • 分數≥2表示有認知損傷. 於 www.guidance.org.tw -

#13.臺北市政府衛生局108年度「失智照護服務計畫」 第2次申請 ...

疑似失智症者:經相關評估工具(如MMSE、AD8或SPMSQ等)評估為疑似失智症惟尚未確診者。 經診斷並載明臨床失智症評量表(CDR)值≧0.5分之極輕、輕度或中、重度失智。 於 www-ws.gov.taipei -

#14.只是看個失智症,為甚麼要作一拖拉庫的測驗? - 林舜穀中醫師

MMSE 量表 滿分30 分,分數越高表示智能狀況越好,一般以25 分以下為失智症的開端,但因為須要寫字與計算的技巧,教育程度在國小以下的人會放寬到16 分以下 ... 於 shunkulin.blogspot.com -

#15.「藥品給付規定」修正規定第1節神經系統藥物Drugs acting on ...

ICD 標準診斷為阿滋海默氏症或帕. 金森氏症之失智症病患。 ... (1)CT、MRI 或哈金斯氏量表. (Hachinski lschemic Score) ... (3)MMSE 或CDR 智能測驗報告。 於 sc-dr.tw -

#16.高雄榮民總醫院高齡醫學中心連雅鈞護理師2021/06/23

AD8極早期失智症篩檢量表(Ascertain Dementia). ✓ 迷你心智狀態檢查MMSE ( mini-mental status examination ). ✓ Mini-Cog assessment. 於 wwwfs.vghks.gov.tw -

#17.mmse量表MMSE量表 - Ysctow

基本簡述簡易智能精神狀態檢查量表(Mini-Mental State Examination, MMSE)是由 ... MMSE評分量表,mmse量表下載,mmse評分,mmse評分標準,nihss評分量表,疼痛評分 ... 於 www.pearlharborsur.co -

#18.篩檢方法 - 基隆市e化健康博物館

AHCPR採用分數1.78作為標準以區分失智症的標準,此標準具有84%的敏感度與75%的特異度。MMSE的準確度取決於測試者的年紀與教育水準。 AD8問卷. AD8問卷是由美國聖路易州 ... 於 chmuseum.klchb.gov.tw -

#19.失智症診療手冊 - 衛生福利部

1. 認知功能常用的評估量表是以MMSE 為主,一般認為失智症的標準是在26. 分以下,然而此分數容易受病人年齡、性別、教育程度與其它因素之干擾,. 解讀時需謹慎;其次在詳細 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#20.mmse評估量表下載

認知功能評估量表簡易心智量表Mini-Mental State Examination;MMSE 於1975 年Folstein ... 簡易精神狀態評價量表(MMSE) 評分標準:每1 項正確為1 分,錯誤為0 分。 於 www.smittenevents.me -

#21.失智篩檢/失智症確診靠這兩大量表 - 元氣網

MMSE量表 以11個互動式題目,評估受測者定向感、注意力、記憶力、口語表達、建構力等,使用簡便,由臨床心理師進行,但測驗結果可能因患者年齡、教育程度、 ... 於 health.udn.com -

#22.简易智能精神状态检查量表(MMSE)

测量成绩与文化水平密切相关,正常界值划分标准为:文盲>17分,小学>20分,初中及以上>24分。得分低于按受教育程度分组的分界值提示存在认知功能缺损。 参考来源, 吴江 ... 於 doctor-network.com -

#23.MMSE量表 - 中文百科知識

簡易智力狀態檢查量表(MMSE)是根據張明園修訂的簡易智力狀態檢查(Mini-mental State Examination,MMSE)改編而成。能全面、準確、迅速地反映被試智力狀態及認知 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#24.mmse量表老年癡呆癥診斷表(MMSE) - Charlie W

mmse量表 _醫藥衛生_專業資料。mmse 簡易智能精神狀態檢查量表姓名:_____ 性別:_____ ... PDF 檔案簡易精神狀態評價量表(mmse) 評分標準:每1 項正確為1 分, ... 於 www.begonarvs.co -

#25.極早期阿茲海默氏失智症之篩檢

但是,雖然MMSE的篩檢. 可能得以篩檢出一般輕度或中重度失智症,但對於極早. 期失智症的病人而言,量表本身的檢測能力卻較難以得. 知。另外,MMSE本身的「天花板 ... 於 www.leeclinic.url.tw -

#26.mmse量表 - 防蚊貼

mmse量表. 简易智力状况检查法(mini-mental state examination ,MMSE) 该表简单易行, ... 量表评分标准,量表,mmse量表评分,蜜芽宝贝,蒙特利尔认知评估量表,mmse评分. 於 www.f1rstglrgy.co -

#27.中国简短认知测试在痴呆诊断中的应用指南 - 中华医学期刊全文 ...

MoCA诊断分数向MMSE转化:. 美国NACC研究小组曾以AD注册联盟标准化神经心理学成套量表(CERAD-NB)、基于信息的功能障碍评估和痴呆严重程度评定量表(DSRS)为参照标准, ... 於 rs.yiigle.com -

#28.導讀 - 健康九九

效度的AD-8量表。雖然只有8個問題,但是此一量表與常用於評估失. 智症的黃金準則CDR及認知功能測驗(如MMSE),有很高的相關性,是. 一個使用方便、操作簡單、無危險性、 ... 於 health99.hpa.gov.tw -

#29.常見的失智症量表(家屬參考)

國際標準24分為分界值,18~24分為輕度痴呆,16~17分為中度痴呆,≦15分為重度痴呆。我國發現因教育程度不同分界值也不同;文盲為17分,小學( ... 於 heartware.wordpress.com -

#30.Mm 玲叫稱如此下I

標準 」. 第.I_一版. (I CD一些CM) ,些血益. 所列項目) ,且依臨床失. 智量表. (Clinical ... 標準。 例如使. 評量表。(但要保人或被保|. 測驗(MMSE) 或其他專業評量|. 於 law.fsc.gov.tw -

#31.認知障礙症(失智) (Major Neurocognitive Disorder) 之評估

極早期失智症篩檢量表(AD-8) ... MMSE給分標準和教育程度的關係,以九年教育 ... 知障礙個案的量表(Detection of mild cognitive impairment. 於 www.tpta.org.tw -

#32.mmse量表下載

認知功能評估量表簡易心智量表Mini-Mental State Examination;MMSE 於1975 年Folstein ... 簡易精神狀態評價量表(MMSE) 評分標準:每1 項正確為1 分,錯誤為0 分。 於 www.sippingpodst.co -

#33.SPMSQ 失智症篩檢量表

期間如有出現任何錯誤或無法繼續進行即算錯誤。 失智症評估標準. 簡易心智狀態問卷調查表(SPMSQ). *心智功能完整:錯 ... 於 www.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#34.失智患者要出院,失智症個管師要如何幫你的忙

評估方式,包括進行簡短智能測驗(Mini-Mental State Examination; MMSE) 針對患者 ... 失智量表(CDR)診斷符合失智症狀者,才能轉介到個管師,進行衛生教育和管理服務。 於 www.ilong-termcare.com -

#35.mmse量表pdf

mmse量表 pdf · 全民健康保險藥品給付規定修正規定第1 章神經系統藥物Drugs … · 智能篩檢CDR CASI MMSE Memory test · 長期照護個案心理評量及需求評估 · Mini-Mental State ... 於 www.rivageruse.co -

#36.MMSE量表| 失智症介紹

簡易智能量表(Mini-mental state examination ,簡稱MMSE 這量表可檢測長者是否失智的程度是否嚴不嚴重。 以下舉例:. 1.今天是民國幾年?幾月?幾日?星期幾? 於 a85312191.wixsite.com -

#37.简易精神状态检查量表第2版(MMSE-2) - 康复医疗器械

简易精神状态检查量表第2版MMSE-2,具有与原始的MMSE相同的标准版,以及简短版和扩展版,它保留了临床实用性和有效性,同时在轻度认知障碍(包括皮质下痴呆)人群中 ... 於 www.ruishihealthcare.com -

#38.mmse 分數

每題1分。27-30分正常,少於27分認知功能有障礙,24-25分可作為痴呆患者篩選標準。MMSE也可用為評定痴呆嚴重程度和變化程度的輔助量表。 使用注意事項:MMSE使用很 ... 於 www.literevolmetrice3d.co -

#39.簡易智力狀態檢查量表(MMSE) - 人人焦點

簡易智力狀態檢查量表(MMSE)是根據張明園修訂的簡易智力狀態檢查(Mini-mental State Examination,MMSE)改編而成。能全面、準確、迅速地反映被試 ... 於 ppfocus.com -

#40.MMSE量表_百度百科

測驗成績與文化水平密切相關,正常界值劃分標準為:文盲>17分,小學>20分,初中及以上>24分。 簡易智能精神狀態檢查量表(MMSE) 定向力分數最高分是(星期幾)(幾號)(幾 ... 於 baike.baidu.hk -

#41.失智症之認知功能評估

診斷標準- 心理疾病診斷統計手冊(DSM-. IV,DSM-V). • 篩檢工具. >極早期失智症篩檢量表(AD-8). >簡易認知功能評估表(SPMSQ). >中文版簡短式智能評估(MMSE). 於 www.tsmh.org.tw -

#42.【錯誤】網傳「剛剛研發出來的遊戲,這也是老年痴呆症的檢驗 ...

爭議點、網傳「剛研發的小遊戲,也是老人癡呆症的檢驗標準」,是否屬實? ... 若民眾想初步自我篩檢,可參考AD-8極早期失智症篩檢量表,列出8道題目, ... 於 tw.style.yahoo.com -

#43.mmse量表評分標準意義 - Beijsy

簡易智力狀態檢查量表(MMSE) 是根據張明園修訂的簡易智力狀態檢查(Mini-mental State Examination,MMSE)改編而成。. 能全面、準確、迅速地反映被試智力狀態及認知 ... 於 www.beijstty.co -

#44.簡短智能測驗(MMSE)只能用來評估是否失智嗎? - 康健雜誌

國際標準24分為分界值,18~24分為輕度失智症,16~17分為中度失智症,≦15分為重度失智症,在台灣研究曾發現因教育程度不同分界值也不同。 我最後告訴家屬 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#45.失智症 - 政府研究資訊系統GRB

關鍵字:MMSE簡易失智量表;失智症;服務設計;脈絡洞察法;桌遊;產品設計 ... 神經科部與中醫部合作,建立阿茲海默症與帕金森氏症長期臨床收案標準模式與流程,並 ... 於 www.grb.gov.tw -

#46.嘉南藥理大學107 年度研究計畫成果報告

表一受試者基本資料. 變項. 人數. 百分比. %. 平均值. 標準差. 年齡(歲) ... (1) MMSE 量表改為威斯康辛卡片測試(Wisconsin Card Sorting Test,. 於 ir.cnu.edu.tw -

#47.認知障礙評估量表

認知功能常用的評估量表是以MMSE 為主,一般認為失智癥的標準是在26分以下,然而此分數 ... 認知功能評估量表簡易心智量表Mini-Mental State Examination;MMSE 於1975 ... 於 www.aspecialsomething.me -

#48.MMSE量表 - 中文百科全書

簡易智力狀況檢查法(mini-mentalstateexamination,MMSE)該表簡單易行,國內外廣泛套用,是痴呆篩查的首選量表。該量表包括以下7個方面:時間定向力,地點定向力, ... 於 www.newton.com.tw -

#49.認知功能評估工具(MMSE) @ 宜寧居家護理所

翻譯簡易智能量表(MMSE) 這是幾種分數界定的體式格局, ... MMSE給分標準和教育水平的關係,以九年教育以上若得分25分以下為不合格,九年教育以下若 ... 於 marionia0ah1.pixnet.net -

#50.失智症患者的心理與因應 - momo購物網

Ⅰ . 失智症診斷標準與種類… ... 簡易心智量表Mini-Mental State Examination(MMSE)………………… 180 ... 臨床失智量表Clinical Dementia Rating(CDR)… 於 m.momoshop.com.tw -

#51.爸媽真的失智了嗎? 臨床心理師從上萬名個案身上看見的 ... - 誠品

不盲目相信衡鑑測驗,你應該知道這些事: 败長輩的簡易智能量表(Mini-mental state examination,簡稱MMSE)分數差,常常是因為他們沒動機或想睡覺等心理因素,不代表 ... 於 www.eslite.com -

#52.1080108PowerPoint 簡報 - 樹人醫專數位輔助學習平台

2010年,PAR發布MMSE第二版(MMSE-2),同時也發布10種外國語言翻譯本。 00:03 13. 6.簡易心智狀態問卷調查表:a.簡易心智狀態問卷調查表( ... 於 cis.szmc.edu.tw -

#53.遊戲治療活動在機構臥床長者之應用與反思 - 美和科技大學

瘡、跌倒,或強調硬體上的配置標準,或在機構老人文康或休閒活動的設計上,. 採取團體式的活動安排(陳淑雯、湯 ... 篩選標準為MMSE 量表測量分數,長者為輕度或中度. 於 ir.meiho.edu.tw -

#54.社區休閒教育方案對輕型認知障礙者健康促進生活型態與休閒 ...

使用健康促進生活型態量表與休閒態度量表,其以無母數相依樣本分析之。根據統計結 ... 本研究以簡易智能狀態檢查(Mini-mental state examination, MMSE)檢測為標準,. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#55.「失智症量表mmse」+1 - 藥師+全台藥局、藥房、藥品資訊

簡短智能測驗(Mini-MentalStateExamination;MMSE)是Folstein等人所提出(Folsteinetal. ... 失智症診斷標準 ... AD-8量表用於民眾自我評估、專業人員親自詢問或電話. 於 pharmacistplus.com -

#56.MOI-DSA-089-011 - 衛生福利部社會及家庭署

使用這種決定規則的一個好處是可以形成更好的安置標準,對臨床需求類似且環境限制 ... 簡易智能量表(Mini-mental state examination,簡稱MMSE)由Folstein 等人(1975) ... 於 www.sfaa.gov.tw -

#57.臺灣精神醫學Taiwanese Journal of Psychiatry 17(1) 2003

論文標題:, 簡式智能評估(MMSE)與臨床失智量表(CDR)在評估阿茲海默型失智症 ... 因此,建議採用神經心理檢查評定輔助之CDR,作為申請失智藥物審核標準,非但較能 ... 於 db1n.sinica.edu.tw -

#58.D4 老人憂鬱評估及篩檢臨床指引 - 國立陽明大學護理學院

MMSE 得分小於15 分者則應使用康乃爾失智者憂鬱量表. (Cornell Scale for Depression in Dementia; CSDD)來評估老人. 憂鬱情形(level 3-c, A)2。 於 son.ym.edu.tw -

#59.認知功能評估東西(MMSE) @ 宜寧居家護理所 ...

簡易智能量表(Mini-mental state examination ,簡稱MMSE) ... MMSE給分標準和教育水平的關係,以九年教育以上若得分25分以下為不合格,九年教育 ... 於 wt2adgleon415.pixnet.net -

#60.簡易智能量表mmse

認知功能評估量表簡易心智量表Mini-Mental State Examination;MMSE 於1975 年Folstein ... 簡易精神狀態評價量表(MMSE) 評分標準:每1 項正確為1 分,錯誤為0 分。 於 www.grosshaendler.me -

#61.行政院公報資訊網

(1) CT、MRI或哈金斯氏量表 ... rivastigmine, galantamine其中任一種藥品之患者,若不再適用上述其中任一藥物,且MMSE或CDR智能測驗達標準(10≦MMSE≦14分或CDR 2 ... 於 gazette.nat.gov.tw -

#62.2008 » 十二月 - 松德精神科診所林耿立醫師的心情文章

一般臨床上評估失智症的病程進展,也常常以此類量表標準來區分。簡單介紹幾種常用的量表,提供大家參考 ... l 迷你心智狀態檢查(Mini-Mental State Examination,MMSE). 於 www.heartwareclinic.com.tw -

#63.失智症量表mmse的評價費用和推薦 ... - 教育學習補習資源網

TW、FACEBOOK、DCARD和這樣回答,找失智症量表mmse在在YOUTUBE、EDU.TW、FACEBOOK、DCARD就來 ... Test(3MS)等量表,以及. SM-III-R對失智症診斷標準而成的認知 . 於 edu.mediatagtw.com -

#64.失智症診斷、治療、預防洪煒斌成大醫院神經部

(1)CT、MRI或哈金斯氏量表(Hachinski lschemic Score)三項其中之任一 ... 若不再適用上述其中任一藥物,且MMSE或CDR智能測驗達標準(10≦MMSE≦14分 ... 於 health.tainan.gov.tw -

#65.檔號: 日期108.11.28 - 保存年限

氏量表(Barthel Index) ... 評量表。(但要保人或被保測驗(MMSE)或其他專業評量 ... 評量表。) 多,無法單獨. 作為判定中. 度以上認知. 功能障礙的. 標準。例如使. 於 www.liaroc.org.tw -

#66.memantine hydrochloride及rivastigmine等4種失智症治療藥品 ...

(1)CT、MRI或哈金斯氏量表(Hachinski lschemic Score)三項其中之任一結果報告。 ... 藥物,且MMSE或CDR智能測驗達標準(10≦MMSE≦14分或CDR 2級),得換用memantine。 於 www.tsim.org.tw -

#67.失智症的藥物介紹

用兩份藥量。 如果患者無法吞嚥藥丸或不肯服藥,請 ... ➀ CT、MRI 或哈金斯氏量表(Hachinski lschemic Score)三 ... 或CDR 智能測驗達標準(10≦MMSE≦14 分或CDR 2. 於 www.tahsda.org.tw -

#68.神經認知功能的評估與訓練從諾貝爾醫學獎談起

智能篩檢測驗是結合MMSE、Hasegawa. Dementia Screening Scale(HDSS)、Modified. Mini-MentalState Test(3MS)等量表,以及. SM-III-R對失智症診斷標準而成的認知 ... 於 ir.cmu.edu.tw -

#69.認知評估量表 | 健康跟著走

認知評估量表. 內容. 1.認知功能常用的評估量表是以MMSE 為主,一般認為失智症的標準是在26分以下,然而此分數容易受病人年齡、性別、教育程度與其它因素之 . 於 info.todohealth.com -

#70.認識失智症-洪煒斌醫師.pdf

限用於依NINDS-ADRDA或DSM或ICD標準診斷為阿滋海 ... CT、MRI或哈金斯氏量表(Hachinski lschemic Score ... MMSE或CDR智能測驗達標準(10≤MMSE≦14分或. 於 www.ncku-adrc.org.tw -

#71.國立成功大學行為醫學研究所碩士論文阿茲海默型失智症老人之 ...

問題[病人組之簡短智能評估(Mini-Mental State Examination,MMSE)得分範圍 ... 神經行為標準晤談量表(Hamsher, 1983),內容包含感覺、運動、認知、. 於 ntur.lib.ntu.edu.tw -

#72.失智症【長照險VS.失能扶助險】怎麼選? | 《現代保險》雜誌

例如臨床診斷量表(CDR)或簡易智能量表(MMSE)只有輕度,或分辨障礙三項只有一項,就算失智程度可能已達到失能等級表的給付標準,但長照險還是不會理賠 ... 於 www.rmim.com.tw -

#73.周全性評估 - 台灣整合照護學會

須至少包含下列評估重點(評估量表僅供參考). 一、日常生活功能:建議 ... 簡易失智量表(MMSE) ... 心智狀態問卷調查表(SPMSQ). • 失智症初步評估參考標準(一般國中). 於 www.taic.org.tw -

#74.照護資源 - 失智症社會支持中心

... 包括記憶、推理、寫字、視覺和肌肉協調性及表達意見的能力等。常用簡易智能測試(MMSE)、臨床失智症評估量表(CDR)、阿茲海默症評估量表(ADAS Cog)等工具。 於 tada2002.ehosting.com.tw -

#75.從諾貝爾醫學獎談起-神經認知功能的評估與訓練 - 張俊鴻醫師

智能篩檢測驗是結合 MMSE、Hasegawa Dementia Screening Scale (HDSS) 、Modified Mini-MentalState Test (3MS)等量表,以及SM-III-R 對失智症診斷標準而 ... 於 dr-chunhungchang.blogspot.com -

#76.MMSE的三種分界標準在阿爾茨海默病篩查中的應用比較 - Airiti ...

目的比較不同的簡易智能狀態檢查量表(MMSE)分界值標準在阿爾茨海默病(AD)篩查診斷中的敏感度。方法檢測2911例55歲或以上人員的MMSE值,根據三種不同的MMSE分界值標準篩 ... 於 www.airitilibrary.com -

#77.長照險失智認定很簡明:只要2分

本站認為,將認定標準更明確化後,保戶將更容易評估選擇。 ... 認知功能障礙評估,原採用臨床失智量表CDR,或簡易智能測驗MMSE,後者量表測驗時,易因病人使用鎮靜、 ... 於 goodins.life -

#78.mmse量表pdf - KGRR

PDF 檔案簡易精神狀態評價量表(MMSE) 評分標準:每1 項正確為1 分,MMSE)該表簡單易行,國內外 ... 簡式智能評估(MMSE)與臨床失智量表(CDR)在評估阿茲海默型失智… 於 www.bowislmber.co -

#79.Smart智富/如何轉嫁失智症的照護風險? | ETtoday財經雲

臨床失智量表共有「記憶力」、「定向感」、「解決問題能力」、「社區活動 ... 病灶症狀,或是四肢麻痺、記憶力障害等顯著障害,也同樣符合理賠標準。 於 finance.ettoday.net -

#80.mmse評估量表下載pdf

認知功能評估量表簡易心智量表Mini-Mental State Examination;MMSE 於1975 年Folstein ... 簡易精神狀態評價量表(MMSE) 評分標準:每1 項正確為1 分,錯誤為0 分。 於 www.domincracng.co -

#81.認知功能評估工具(MMSE) @ 長照資源小小站 - 隨意窩

沒有新回應! ... 簡易智能量表(Mini-mental state examination ,簡稱MMSE)由Folstein等人於1975年發表,內容包括七大項:定向感、注意力、記憶、語言、口語理解、行動 ... 於 blog.xuite.net -

#82.音樂照顧於改善榮家失智老人之認知、行為、 情緒之成效探討

MMSE )、行為觀察量表(自擬訂)及情緒型態觀察量表(MDS-HC)。 三、研究發現與建議 ... 機構時間、疾病嚴重度(MMSE)則以平均值、標準差進行分析說明。 二、推論性統計. 於 www.vac.gov.tw -

#83.Page 12 | mmse失智| 保險與保戶的第一站-2022年4月

您即將離開本站,並前往Page 12 - 我會永遠記得你認識失智症 · 確認離開返回上頁. 常見保險問答. mmse量表標準失智評估量表mmseMMSE CDRmmse量表word檔 · 延伸文章資訊. 於 insurancewikitw.com -

#84.標準診斷為阿滋海默氏症或帕金森氏症之失智症病患

(1)CT、MRI或哈金斯氏量表(Hachinski lschemic Scale)三項其中之任一結果報告。 (2)CBC, VDRL, BUN, Creatinine, GOT, GPT, T4, TSH檢驗。 (3)病歷摘要。 (4)MMSE ... 於 www.nhi.gov.tw -

#85.失智症的診斷 - Coggle

失智症的診斷(篩檢工具(簡短智能測驗(Mini-Mental State Examination; MMSE), AD-8 極早期失智症篩檢量表), 根據美國精神醫學會(American Psychiatric Association) 所 ... 於 coggle.it -

#86.失智症簡介與篩檢注意事項

(Mini-Mental Screening Examination, MMSE). • 認知功能障礙篩檢量表. (Cognitive Ability Screening Inventory, CASI). • 臨床失智評估. 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#87.認知能力評估 :: 非營利組織網

非營利組織網,認知功能障礙篩檢量表,mmse量表下載,mmse切截分數,mmse量表標準,定向感定義,簡易認知功能評估表spmsq,MMSE,認知障礙症評估工具moca. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#88.認知功能評估量表mmse - Singacast

認知功能評估量表簡易心智量表Mini-Mental State Examination;MMSE 於1975 ... 認知功能常用的評估量表是以MMSE 為主,一般認為失智癥的標準是在26分以下,然而此分數 ... 於 www.singacast.co -

#89.老年人認知功能的指標測量與應用 - 臺北醫學大學

會因認知功能缺損所造成之醫療照護系統所建立成一個量表,不過建立量表雖然客觀實 ... CASI也比MMSE多了6個認知功能為主,間接測量則可以是對老年人本身、家. 於 libir.tmu.edu.tw -

#90.國立台北護理健康大學護理系碩士論文

灣攜帶式簡短心智狀態量表的社區常模,建議判定標準為答錯0-2題表示老人認 ... 二)簡單智能狀態檢查量表(mini-mental status examination, MMSE). 於 irlib.ntunhs.edu.tw -

#91.認知功能篩檢的新選擇—SLUMS 介紹

過去,全世界最普及認可的一份認知篩檢工具,係採用簡易心智狀態量表. (Mini-Mental State Examination, MMSE)是,然而對於輕度認知障礙患者,MMSE. 需要進行第二次的追蹤評估 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#92.「預防及延緩失能之長者功能評估服務試辦計畫」 工作手冊

可以請家屬填答AD-8量表進行複評;若針對長者本人進行進一步的評估,建議採用BHT或. MMSE。若評估結果有異常的時候,尤其當個案的日常生活活動(ADLs)或工具性日常 ... 於 www.klchb.klcg.gov.tw -

#93.簡式智能評估(MMSE)與臨床失智量表(CDR)在評估阿茲海默型 ...

失智評估量表(Clinical Dementia Rating, 以下 ... 程度之影響,採MMSE≦26 分篩選失智症,將提高錯誤篩選率。 ... 標準晤談量表[18],分別晤談患者與主要照顧. 於 www.sop.org.tw -

#94.低教育老年人認知功能評估 - 壹讀

... 神經心理評估量表MMSE與畫鍾試驗對MCI患者的鑑別力為81%, ... 一項研究以MINDS-CSN的VCI標準化測驗為金標準診斷V-MCI,91例TIA或卒中患者,39 ... 於 read01.com -

#95.‧ 國立政治大學‧

(3)受試者在一般認知功能MMSE 分數,與神經心理測驗中CEARD 的波士頓 ... 的嚴重程度是以臨床失智評量表(Clinical Dementia Rating Scale, CDR). 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#96.08 失智社區服務據點哪裡找 - 花蓮縣衛生局

疑似失智症者:經相關評估工具(如MMSE、AD8或SPMSQ等)評估為疑似失智症惟尚未確診者。 經診斷並載明臨床失智症評量表(CDR)值≧0.5分之極輕、輕度或中、重度失智。 於 www.hlshb.gov.tw -

#97.憂鬱自我評估量表

您可以使用台灣人憂鬱症量表(財團法人董事氏基金會授權字號:董氏心衛字第9702876 號). 或直接進http://www.jtf.org.tw 財團法人董事氏基金會網站. 或者使用嘉南療養院 ... 於 www.changerblue.org.tw