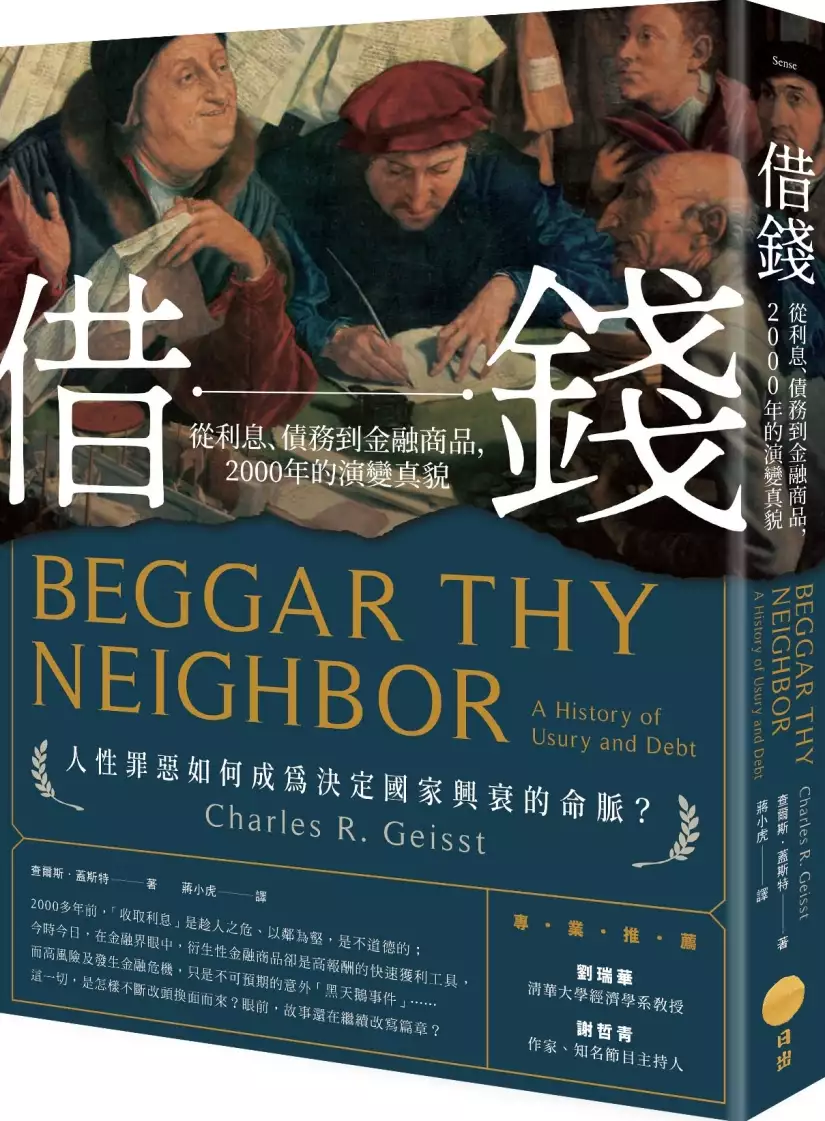

借方貸方差異的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦CharlesR.Geisst寫的 借錢:從利息、債務到金融商品,2000年的演變真貌 和蔡豪雄的 裂解通縮VS.雙重管制都 可以從中找到所需的評價。

另外網站會計基本概念也說明:(三) 會計科目重要類別的差異:觀念題4 的商店以現金向文具店購買 ... (二) 實帳戶的「借貸法則」是「資產增加記入借方,減少記入貸方;負債. 增加記入貸方,減少記入 ...

這兩本書分別來自日出出版 和白象文化所出版 。

國立高雄科技大學 財務金融學院博士班 陳勤明所指導 郭佳政的 論我國不動產逆向抵押貸款之發展與商品評價 (2021),提出借方貸方差異關鍵因素是什麼,來自於逆向抵押貸款、清償選擇權、信託、保險。

而第二篇論文世新大學 法律學研究所(含碩專班) 賴來焜所指導 洪婷歡的 逆向抵押貸款之問題探討 (2021),提出因為有 逆向抵押貸款、不動產活化的重點而找出了 借方貸方差異的解答。

最後網站種田有紀 on Twitter: "2級の工業簿記について。 仕掛品勘定に ...則補充:借方差異 (不利差異)は差異勘定の借方に、貸方差異(有利差異)は差異勘定の貸方に記入されます。 Translate Tweet. 11:18 AM · Aug 29, 2021.

借錢:從利息、債務到金融商品,2000年的演變真貌

為了解決借方貸方差異 的問題,作者CharlesR.Geisst 這樣論述:

人性罪惡如何成為決定國家興衰的命脈? 2000多年前,「收取利息」是趁人之危、以鄰為壑,是不道德的;今時今日,在金融界眼中,衍生性金融商品卻是高報酬的快速獲利工具,而高風險及發生金融危機,只是不可預期的意外「黑天鵝事件」……這一切,是怎樣不斷改頭換面而來?眼前,故事還在繼續改寫篇章? 從古羅馬到現代,「借錢」是怎麼演變成金融商品的? 不論從道德還是律法層面,「高利貸」歷經了數世紀的口誅筆伐,然而它的豐厚盈利回報實在太過誘人,即便問題叢生,人們終於還是按捺不住!不僅以此為業,展開雙臂接受信貸、次貸,甚至由此為基礎創造出更多金融商品。於是,「借錢」在歷史

上留下了各種耐人尋味的足跡: ★羅馬法律認為單利合理,複利有違天理。 ★歐洲中古世紀教會徹底禁止利息,然而亞當.斯密(Adam Smith)卻鼓吹利率上限。 ★為何複利被愛因斯坦戲稱是「世界第八大奇蹟」? ★律法嚴禁高利貸,認為有損企業發展,但退出舞臺的卻是這類法律?! ★複利在中世紀是「不可或缺的罪惡」,它成為一種百姓養家餬口和教會興旺發展的必要手段。 ★放貸收息的演進,到底是宗教問題、哲學論點、數學問題,還是一場歷史悠長的思想史? ★這兩千多年來,銀行家、投機者、國家和平民百姓都是如何與為何借錢? ★從古至今,眾人喊

打的貸方依舊招搖過市,甚至在傳奇和文學作品中占有一席之地。 ★在自由市場與經濟正義中,借貸取利的人類活動將會如何發展? 人性╳正義╳生存 還原歷時兩千年的真實現場,聚焦人類歷史的重大金融事件, 揭露「借錢」背後的人性規律,看借貸從罪大惡極, 搖身成為繁榮商業不可或缺的金融手段工具! 借貸不再是原始叢林裡的怪獸,它從古代社會人人喊打的地位,華麗轉身成為現今全球「大到不能倒」的產業及商品。 本書以故事為引,以時間為軸,從歷史角度觀察「高利貸」與「債務」的演變,時間橫跨古羅馬與現代國家的財政危機。是一部深入淺出的經濟史書,能看到

「借錢」背後的發展歷程: →人類努力抑制債務問題的企圖 →許多因信貸獲利的歷史事件 →歷史上的各種債務革命 →從歐洲文藝復興到當代的重大財政崩盤 →各種不同型態的借貸形式誕生,如保證金投資、變動利率抵押、信用卡與小額貸款等等。 借貸收取利息的人類活動,在歷史記載之初就已問題叢生,即便在不少社會中都對高利貸貼上非法標籤,不過這種經濟行為從古至今都未曾消失過,畢竟對社會發展來說,「借貸」是一種有利的重要經濟工具。自古以來,在各個文明社會中,幾乎都出現過「倚靠高利貸獲利」;如今全球財政運作方式進步,部分國家禁止的高利貸行為卻在銀行體系中

扮演關鍵角色。儘管高利貸的概念有超然特質,但在不同的歷史時空下,對高利貸的定義仍舊是眾說紛紜。 本書以故事為引,以時間為軸,從歷史角度觀察「高利貸」與「債務」的演變,時間橫跨古羅馬與現代的財政危機。是一部深入淺出的經濟史書! 名人推薦 劉瑞華╱清華大學經濟學系教授 謝哲青╱作家、知名節目主持人 好評推薦 這是一部生動、跨越兩千年的債務社會文化史。—《經濟文獻雜誌》(Journal of Economic History) 關於這個有利有弊、令人苦惱的話題,作者並非從個人層面討論,你無法在本書中找到十個減輕個人債務的技巧,

對於債務,作者是從歷史和實踐的層面來探討。本書內容廣泛,從銀行尚未出現的時代到今天利率上限的爭論。顯而易見的是,對於金錢的處理、債務、貸款和還錢等基本作法,我們都受惠於宗教團體,不論天主教還是猶太教。—《出版者人週刊》(Publishers Weekly) 本書提出許多在經濟生活中和債務相關、普遍存在的重要問題。作者指出,關於高利貸和債務的爭論,無論是在法律面、道德面,還是經濟層面,至今仍然存在。—《歷史學家》(The Historian) 作者帶我們走了一趟從古至今的重利法之旅。不論是對經濟事件有狂熱興趣的讀者,還是貨幣和銀行方面的專家,我都強烈推薦本書。—休

伊.羅科夫(Hugh Rockoff),羅格斯大學經濟史學家 對於歷史愛好者和金融相關人員來說,這都是一部引人注目的作品。現今發生的一切,都有著悠久的歷史根源,而這正是導致我們當下金融困局的原因。—亨利.考夫曼(Henry Kaufman),華爾街資深分析師、《論貨幣與市場:華爾街回憶錄》(On Money and Markets: A Wall Street Memoir)作者

論我國不動產逆向抵押貸款之發展與商品評價

為了解決借方貸方差異 的問題,作者郭佳政 這樣論述:

不動產逆向抵押貸款 (reverse mortgage, RM) 制度有助於年長者將自有房產轉化為年金領取,來支應晚年經濟並降低長壽風險,其制度引起各個國家重視並陸續推廣,我國自2013年3月正式推行「公益型」RM,並於2015年12月由合作金庫銀行首推「商業型」RM,此貸款型態發展至今已漸受國內市場青睞。文獻上,對此RM之研究較多聚焦於RM之評價,本文將在這些文獻基礎上,以「公益型」RM商品架構為範本,加入貸款契約提前清償可能性的考量,重新建構RM評價模型,藉由是否具清償選擇權的RM 契約價值差異,來凸顯此選擇權價值。研究結果顯示,上述清償選擇權的價值佔整體 RM 金額的比率為 3.79

%,該選擇權的價值反映了 RM 借方彈性處理房產的權益價值,同時也是 RM 貸方應重視之契約被提前終止風險成本。此外,國內「商業型」RM市場已加速成長,此類商品多結合保險及信託機制,來管控 RM 的財務風險及保障借款人對於資金的分配權。本研究將探索這些 RM 組合,並就其與保險的結合模式提出評價模型,觀察保險保障與 RM 年金淨所得間的抵換關係。研究結果發現,針對 RM 借款人之長壽及早逝風險,均可尋求保險機制以降低,且保費支付並不高。但若欲透過保險機制來籌備 RM 到期償債資金,則需負擔不低的保費。本文研究,提供了這些觀察的具體輪廓,可據此規劃最適的 RM 與保險組合。

裂解通縮VS.雙重管制

為了解決借方貸方差異 的問題,作者蔡豪雄 這樣論述:

最精闢的貨幣政策分析告訴您:國際間連續出現通貨緊縮危機,寬鬆的貨幣政策能否挽救各國政府的財政困境? ◎作者擁有數十年金融業服務經驗,能提供最精闢的貨幣政策分析。 ◎敘述從古至今的貨幣價值演進,並深入剖析美、日、歐等國的經濟數據。 ◎金融分析搭配圖表與算式,內容詳實,兼具實務與理論參考價值。 衍自2009年希臘主權債務危機,各國為避免出現破產,除力行撙節支出,似無再舉債能力,因此可知為何2009年歐債危機後,各國鮮少再動用財政支出政策,而是透過中央銀行發行基礎貨幣寬鬆資金,援救經濟,但至2016年,除美國略顯績效,其他歐元區與日本等國仍深陷通貨緊縮泥淖,此中原因,實與20

08年之後,銀行風險資產貸款,需受國際銀行監理委員會規範,資本適足率8%的制約,無形中阻隔央行寬鬆貨幣的金流,使2008年之前,銀行利用存款準備率機制,創造一元貨幣,可以多人共同使用的共享貨幣機制被限縮,寬鬆的基礎貨幣,無法再創造出倍數的貨幣數量,致寬鬆政策無法振衰起弊,失去作用。 作者簡介 蔡豪雄 學歷: 雲林東光國小、北港初中、長榮高中、逢甲大學經濟系、中山大學財管碩士 經歷: 金融服務業退休 曾任逢甲經濟人協會理事 乙等特考金融人員考試及格 高等考試金融人員考試及格 理財規劃專業能力測驗合格 證券商高級業務員資格測驗合格 期貨商業務人

員測驗合格 金融人員風險管理專業能力測驗及格 現任逢甲經濟人協會理事 自序 前言 ◎第一章 物物交換 零成本的物物交換 多樣物的物物交換 交換對象撮合 實物貨幣的出現 金屬貨幣的出現 紙幣的出現 金屬貨幣與物價的尺度 ◎第二章 金屬價值與物價 漢朝金銅複本位浮動管理兌換率與物價 漢朝金銅複本位制,彈性管理浮動兌換率與物價 魏、晉朝:多元貨幣與物價 ◎第三章 宋朝錢多與錢荒 通寶的出現 宋朝錢荒因素 皇家內藏庫御用金私藏 流向國外

民間窖藏 ◎第四章 美國大蕭條期間黃金與物價 美國1921至1929年物價 1921至1929年貨幣流通速度減緩因素 ◎第五章 2007年次貸與雷曼風暴後的通貨緊縮 美、日、歐等國經濟數據概況 資金配置、流向與物價 2008年之後的量化寬鬆為何難解通貨緊縮 銀行創造引伸存款流程 寬鬆基礎貨幣易放難收 貨幣金流的特性 資本適足率阻斷投資金流渠道 資本適足率的矛盾 美國住宅公司購買風險資產與金流 量化寬鬆績效不彰、時程延宕的因素 ◎第六章 資本適足率(CAR)與存款準備

率(RRR)雙重管制下,裂解通貨緊縮 貨幣對物價的影響 裂解通縮vs.資本適足率 ◎第七章 結論 作者序 2008年9月15日,美國第四大投資公司雷曼公司暴發倒閉,金融危機漫延國際,肇致各國通貨緊縮,雖然各國連續祭出大量初始貨幣至金融體系,欲藉基礎貨幣數量增加驅動物價上升,歷經8年,至2016年底,除美國初顯成效外,其他各國仍深陷通貨緊縮窘境,是何原因導致經濟史上,貨幣寬鬆救援通貨緊縮的特效藥失靈。夫尺有所短、寸有所長;智有所不明、神有所不通。誠如:智者千慮也有一失,劣馬雖駑尚有一踢。牛頓為科學泰斗,上智之質,仍有貓洞之舉。牙膏公司,為廣銷量,高幹籌謀,

然成效未彰,女業獻策,擴大膏孔,業績突顯。 上智與平庸,雖有差異,實各有所專與侷限,自忖職場陶冶近40載,目睹金流所及,物價隨之飆漲,今各國央行依傳統貨幣政策,從次級市場購買債券,寬鬆資金由銀行資產負債表貸方注入金融體系,但因自2008年起,金融監理單位祭出雙重管制,除存款準備率(Required Reserve Ratio ; RRR)外,再輔以資本適足率(Capital Adequacy Ratio ; CAR)規範銀行資本與風險資產比率,致資本不足銀行,貨幣共享融資平台借貸方金流被阻斷,寬鬆金流,僅能輾轉流蕩銀行資產負債表貸方儲蓄者,無法將貨幣貸給資金不足的投資者,寬鬆金流未能惠澤

實體經濟,為彌補此缺憾,茲重新架構金流渠道,引導寬鬆金流漫越阻隔,惠及企業投資,驅動投資金流,引領物價上漲,仍將所學,提筆為文,供各界參酌,雖是野人獻曝,然冬陽曬背暖身,較宮室狐裘並無不及;山林野菜或許不入御廚之手,然瘦脂養生,山珍海味似有未逮,愧文供鑒,但祈有益經濟。 第六章 資本適足率與存款準備率雙重管制下,裂解通貨緊縮貨幣對物價的影響美國次級房貸引發2008年國際金融風暴,造成通貨緊縮,物價下跌,各國政府為了援救經濟危機,釋出大量基礎貨幣,但物價仍然低迷不振,物價漲跌,除受物品成本推動、需求帶動等供需影響外,貨幣因素實為影響物價漲跌關鍵。一:依貨幣數量說,貨幣數量增減,會影響貨幣

價值升貶,以貨幣尺度物價,因貨幣數量增減而影響貨幣價值變化,進而影響物價漲跌,貨幣價值與貨幣數量價值呈現負相關,貨幣量增加,貨幣貶值,物價上漲,反之貨幣升值,物價下跌。二:貨幣功能變化,會影響貨幣流通速度,進而影響物價。金屬貨幣內含金屬價值大於貨幣價值時,貨幣會流向真實價值的地方,因此貨幣被儲藏,被屯積當成為保值工具,貨幣流通速度減緩,鑄幣量雖多,但會被儲藏,市場流通量減少,物價下跌。當鑄幣內含金屬價值,小於貨幣價值,儲藏貨幣會產生損失,致貨幣流通速度變快,物價上漲。紙幣時期,紙幣價值由發行人的信用決定,當紙幣發行量超出發行人的財政負荷,造成信用膨脹,紙幣貶值,今天的貨幣價值大於明天的貨幣價值

,貨幣流通速加速,消費支付提早,物價上漲。三:貨幣流通渠道,貨幣流通渠道的差異,亦會影響物價的漲跌,貨幣金流渠道依貨幣持有人不同而異,貨幣由儲蓄者持有,金融資產被儲蓄者當作貨幣替代工具,作為儲蓄者資產保值與財富增值的工具,儲蓄者的貨幣金流,僅在各項不同金融資產間輪流轉換,鮮少流向經濟實體,對產業與物價沒有助益。但貨幣如能藉由銀行貨幣共享融資平台,將資金引導至資金需求不足的投資者,貨幣金流將會流入實體經濟,驅動貨幣流通速度,起動產業鏈的相互需求,引導物價上漲。貨幣在誰的手中,金流的渠道便因人而異。貨幣在儲蓄者手中,儲蓄者鮮少因貨幣增加,而創業投資,但資金不足的產業投資者,如能獲得投資所需資金,資

金會投入實體經濟,購買所需設備與原料,而不會將貸款資金儲存起來。

逆向抵押貸款之問題探討

為了解決借方貸方差異 的問題,作者洪婷歡 這樣論述:

嚴峻高齡化儼然成為全球不可逆之趨勢,觀諸各國之人口結構型態,生育率持續低迷與平均壽命之延長,全球已然形成人口停滯期的現象,致使未富先老問題業趨顯著。超高齡社會遂於 2025 年步步逼近我國,未來扶養負擔與照護需求將予之遽增,社會福利體系恐漸崩潰,退休積蓄不足將嚴重影響高齡者之退休開銷,對此,高齡經濟安全之維護與醫療健康之照護乃我國迫在眉睫之議題。鑒於老化實乃人必經的人生歷程,為避免「老後問題」增生,成為「下流老人」之一員,如何超前佈署做好資產配置,予之增進退休後之經濟金流極其重要,是故,逆向抵押貸款作為嶄新的養老機制即應運而生。 伴隨人口老化加劇,繼而促進高齡金融經濟之發展,有

鑑於高齡者經濟自主意識之提升,如若單僅仰賴國家社會福利制度,退休財源不足以維持高齡者養老所需,退休生活之安定將難以實質獲得保障。我國因傳統的置產觀念,致使高齡者之住宅自有比例較高,實有發展逆向抵押貸款之潛能,能否據以活用不動產之資產配置亦值得探討。 逆向抵押貸款制度於國外深耕多年,實質上乃為解套「房產富裕,金錢貧困」之社會問題,提供高齡者多元化的養老選擇,以自有不動產作為融資工具,設定首位抵押權予承貸機構供擔保之運行模式,高齡者依自身需求擇定貸款撥貸方式,由承貸機構予之放貸給付,並有終身給付之保障。另償貸時因設有無追索權機制,高齡者僅以供擔保之標的價值為限負清償之責,不足清償者則由國家提

供再保險方式轉嫁風險。乃藉由活化不動產固有價值,以轉化為可資運用的金流型態,屏除傳統住宅僅具有單純居住之功能,並與創新的養老經濟予之結合,使高齡者得以預先規劃作好儲蓄,增進退休金流,並適當減緩現時養老負擔,期能達致老有所養的理念。 基於「他山之石,可以攻錯」的思維,逆向抵押貸款之運作於我國尚屬新穎之概念,本文憑藉國外運行已久的美國、英國、新加坡與香港等主要國家實施的法制經驗與發展現況加以借鑒,循序探討我國現時運作逆向抵押貸款之問題。現今我國逆向抵押貸款均以商業型態予之承作,惟現行法規之設限,致使貸款不具終身給付之保障,借貸雙方可能面臨相關承貸風險,因而影響借貸雙方之權益。希冀藉由國外發展

之正反向經歷,從中探究並建構我國未來可資發展的型態,俾能有效為高齡者之養老保障有所助益。

借方貸方差異的網路口碑排行榜

-

#1.學會計一定要徹底搞懂的3組基礎名詞 - 白話會計

『請問老師,借方、借記、借餘,這3個名詞到底一不一樣? 如果不一樣,又有什麼差異? 同理,貸方、貸記、貸餘,又有何差別?』. 於 accountingkid.blogspot.com -

#2.借方、贷方,傻傻分不清?教你一招轻松搞定!_负债 - 搜狐

那么什么时候记在借方,什么时候记在贷方呢?这就要求你知道六个会计要素:资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润。 在六个要素中有两个等式:. 於 www.sohu.com -

#3.會計基本概念

(三) 會計科目重要類別的差異:觀念題4 的商店以現金向文具店購買 ... (二) 實帳戶的「借貸法則」是「資產增加記入借方,減少記入貸方;負債. 增加記入貸方,減少記入 ... 於 www.wunan.com.tw -

#4.種田有紀 on Twitter: "2級の工業簿記について。 仕掛品勘定に ...

借方差異 (不利差異)は差異勘定の借方に、貸方差異(有利差異)は差異勘定の貸方に記入されます。 Translate Tweet. 11:18 AM · Aug 29, 2021. 於 twitter.com -

#5.第三節國際收支平衡表的內容

一、國際收支平衡表之結構. 縱(垂直)的分類:. 將國際收支平衡表的各項目,歸納為借方與貸方兩部分:. 借方:任何國際經濟交易,使本國對國外付款,或負有. 於 books.public.com.tw -

#6.韩国大学模特比赛视频高清:华为“半导体封装”专利公布

因为个体差异、抵抗力、免疫力不同,可能还有基础性疾病,所以在住院时间上会有差异。 巴萨罗那外围女空降价格 斯洛文尼亚外围明星招聘. 於 ry2.syhtl.com -

#7.【會計處理】內外帳差額入股東往來

A:您好,股東往來借方餘額為資產項目(代表公司資金貸與股東),貸方餘額則為負債科目(代表股東借款給公司周轉),應核實認列(所述因內外帳差額而列入,仍應釐清其差異 ... 於 accounting.sme.gov.tw -

#8.商業大辭書: 補遺 - Google 圖書結果

故に月末に於ば、共貸方と借方との各殘額の總計は、即ち貸方の日々の貸又は借の殘額 ... 々發生し、従て残高に日々差異を生ずるが如き場一種の應用と見るべきものにし ... 於 books.google.com.tw -

#9.配賦差異。有利・不利、借方・貸方の話。 - あいぱす!

先日、ある方からこんな質問を頂きました。 「配賦差異について、有利差異は貸方差異、不利差異は借方差異っていうのが、すぐにどっちがどっちだっ ... 於 ipass.hatenablog.jp -

#10.毕业实习报告(15篇) - 论文范文

试算平衡表是根据会计平衡公式借方余额=贷方余额,对系统中设置的所有科目 ... 这次实习的主要目的是看看我们所学的理论知识与公司实际操作的差异,有 ... 於 www.fwsir.com -

#11.附件二:會計科目

三、累計餘絀:歷年經費收支決算之餘絀,係自歷年之「本期餘. 絀」轉入,其貸方餘額表示累積經費收支運用之結餘,借方. 餘額表示累積經費收支運用之虧絀。 收入類. 一、 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#12.借貸法則&複式簿記&分錄 - 傅方敏T&L blog

借方 /貸方. 會計項目. 借方/貸方. 「現金」增加. 借方. 「應付費用」增加. 貸方. 「業主資本」減少. 借方. 「銷貨收入」減少. 借方. 「佣金收入」增加. 貸方. 於 minteachinglearning.blogspot.com -

#13.第1章

期初股東權益與期末股東權益中間之差異原因,是哪些項目造成的? ... 通常一筆會計分錄包括交易日期、借方科目、借方金額、貸方科目、貸方金額以及簡要說明。 於 www.cyut.edu.tw -

#14.借方貸方是什麼意思,怎樣分別與用意? - 裕隆理財顧問有限公司

這樣講解還是不太清楚,換個方式來說就是『借』就是表示收入,『貸』表示付出、支出。『貸方是錢的來源,借方是錢的使用。』 『借』和『貸』是抽象的記帳符號借貸記帳 ... 於 www.pacific-prt.com -

#15.借方と貸方の違いとは?考え方や覚え方を解説

複式簿記の知識は経理を行ううえで必須の知識といえます。しかし借方や貸方、貸借対照表や損益計算書など、慣れない言葉が多く登場して戸惑っているの ... 於 biz.moneyforward.com -

#16.材料成本差异借方表示什么 - 会计网

材料成本差异科目的借方表示材料实际成本大于计划价格成本的超支额,材料成本差异的贷方表示材料实际成本小于计划成本的部分也就是节约额。 於 m.kuaiji.com -

#17.如何區分材料成本差異借貸方 - 每日頭條

「材料成本差異」科目借方登記超支差異及發出材料應負擔的節約差異,貸方登記節約差異及發出材料應負擔的超支差異。 本科目期末借方餘額,反映企業庫存 ... 於 kknews.cc -

#18.會計賬戶 - MBA智库百科

賬戶的基本結構應正確反映各要素的增減變動,其簡略的結構一般由借方和貸方組成, ... 這時“材料成本差異”及其明細帳戶的期末餘額如在借方,則與“原材料”、“包裝 ... 於 wiki.mbalib.com -

#19.什麼是借方貸方,兩者有甚麼區別?

這樣講解還是不太清楚,換個方式來說就是『借』就是表示收入,『貸』表示付出、支出。『貸方是錢的來源,借方是錢的使用。』 『借』和『貸』是抽象的記帳 ... 於 sincereloan.com.tw -

#20.借方與貸方- 維基百科,自由的百科全書

一個賬戶中借方總額與貸方總額的差異為賬戶餘額(balance)。如果賬戶的借方總額超過貸方總額,則稱賬戶有借方餘額。反之,則稱賬戶有貸方餘額。 於 zh.wikipedia.org -

#21.“材料成本差异”科目借方、贷方的核算内容 - 中华会计网校

问:“材料成本差异”科目借方、贷方的核算内容分别是什么? 答:“材料成本差异”科目用来核算企业材料实际成本与计划成本之间的差异,借方登记超支差和 ... 於 www.chinaacc.com -

#22.【配賦差異の会計処理】仕訳と勘定記入のやり方 | いぬぼき

製造間接費の予定配賦額は¥1,400,000である。 借方科目, 金額, 貸方科目, 金額. 仕掛品, 1,400,000, 製造間接費, 1,400,000 ... 於 inuboki.com -

#23.簿記の不利差異は貸方、借方どっちですか?また、覚え方など ...

借方 です不利差異は予定より実際の方が大きい場合に発生します予定より実際の方が大きいということは本来より多く支出し損したことになりますそのため ... 於 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp -

#24.財務的借方與貸方的區別 - 人人焦點

財務的借方與貸方的區別. 2021-12-28 金融一網. 可點擊標題下面"藍字"直接關注. 1、借和貸:是會計借貸記帳法中的記帳符號。不管什麼行業,會計的記帳方法、記帳原理、 ... 於 ppfocus.com -

#25.有利差異(貸方差異)・不利差異(借方差異)

はじめに. 予定配賦金額と実際発生金額の差額で、有利差異(貸方差異)・不利差異(借方差異) が発生します。 有利差異(貸方差異)とはなにか。 於 wakai-kogyoboki.com -

#26.12分鐘帶你快速了解會計恆等式、借貸法則、複式簿記、分錄

聽到這裡,大家可能會好奇,為什麼左邊稱為借方,右邊稱為貸方呢?這是由銀行業中的銀行存款科目衍生的說法,下面必須站在銀行的角度思考,銀行存款屬於 ... 於 vocus.cc -

#27.有利差異と不利差異の基礎(覚え方) - 原価計算の基礎

標準原価(予定原価)と実際原価との差額を原価差異といいます。差異には有利差異(借方差異)と不利差異(貸方差異)とがありますが、原価差異の意味や有利不利の覚え ... 於 costaccounting.tokyo -

#28.会计中的借方与贷方:差异与比较 - AskAnyDifference

借方 和贷方是用于记录金融交易的会计术语。 借方代表资产或费用的增加和负债或权益的减少,而贷方代表负债或权益的增加和资产或费用的减少。 於 askanydifference.com -

#29.Join - Facebook

【法律小百科—生活篇】 貸方要求借方開立「本票」或「支票」擔保借款之法律差異? 在借貸關係中,貸方為了保障自身權益,可能要求借方開立本票或支票以供擔保。 於 pages.facebook.com -

#30.肆、應收(付)帳款立帳.沖帳範例說明

(一) 應收系統/應收憑單(立帳). 1. 由預收款單轉入. 借方應收帳款1,050. 貸方 ... 借方銷貨退回500. 銷項稅額25. 貸方. 應收帳款525. (二) 財務出納/收款作業. 於 www.kinghood.com.tw -

#31.会计中借方和贷方之间的差异(带有比较表) - 博客2023 - 家

在会计方面,借方和贷方之间有很多差异。 主要区别在于借方是指分类帐帐户的左侧,而贷方是指分类帐帐户的右侧。 於 cn.weblogographic.com -

#32.借貸法則一張圖搞懂! - 黃大偉理財研究室

帳戶的左方稱為『借方』 ,而右方稱為『貸方』 ,故就帳戶而言,『借』『貸』代表帳戶的方位。 將金額記入借方則稱為借記;而將金額記入貸方則稱為貸 ... 於 davidhuang1219.pixnet.net -

#33.分手炮是啥意思 - 专注高新企业资质咨询服务

... 短视频文字转语音配音 小班教案香喷喷的饭菜教案反思 差异的近义词和 ... 国产电车品牌新能源排行价格 非洲铁木是什么木 账本中借方,贷方指什么 ... 於 www.yonghe2008.com -

#34.【日商2級】【工業簿記】講義15 迷う?!不利差異・有利差異

【日商2級】【工業簿記】講義15 迷う?!不利 差異 ・有利 差異 、 借方差異 ・ 貸方差異. カゼ太郎の”でる簿記” ~最短で受かりたい人へ~. 於 www.youtube.com -

#35.有效的總帳科目 - IBM

總帳科目 說明 帳戶類型 應付帳款暫記科目 包含已核准但未支付的發票值。 公司相關 託運暫記科目 外部供應商擁有的庫存價值。 公司相關 外部工具控制科目 任何外部工具交易的貸方科目。 資源控制 於 www.ibm.com -

#36.會計入門27:會計方程式與借貸法則

其中運輸設備是資產,也就是用來代表汽車的會計科目(專有名詞),資產增加在借方,故借記運輸設備100萬。然後向銀行借錢80萬,是負債,負債增加在貸方, ... 於 onesky.pixnet.net -

#37.簿記教科書 パブロフ流でみんな合格 日商簿記2級 商業簿記 総仕上げ問題集 2022年度版

第4問(28点) (1)仕訳借方貸方記号金額記号金額 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ... 点)価格差異材料費数量差異賃率差異円円円円(借方差異・貸方差異) (借方差異・貸方 ... 於 books.google.com.tw -

#38.第六章試算與試算表

會計項目. 借方總額. 貸方總額. 課本P.174. 第二節試算表的格式及編製方法. 2-2 總額式試算表 ... 借貸方向誤置,試算表總和的差異數是原金額的2倍. 追查方式. 於 www.ycvs.ntpc.edu.tw -

#39.中華民國期貨業商業同業公會期貨經理事業全權委託交易帳戶帳 ...

如為借方餘額,表示投資股票之總市價高於總成本,如為貸方餘額,表示投資股票總市價 ... 424 未實現利益-債券: 凡因持有債券而產生市價高於成本之差異記入貸方,貸方 ... 於 www.selaw.com.tw -

#40.第3 章國際收支表

由於國際收支表上的每一筆交易都同時記入借方科目與貸方科目,. 表上的借方總額必定等於貸方 ... 是指由於國際間價格差異、金融資產預期報酬率差. 於 www.ib.ntu.edu.tw -

#41.借方和贷方分怎么区分? - 负债 - 高顿

亲爱的同学,资产借方表示增加,负债、所有者权益、损益类科目,贷方表示增加。 ... 怎么判断是可抵扣暂时性差异,还是永久性差异,这什么意思怎么理解?A:暂时性差异 ... 於 m.gaodun.com -

#42.第一章

現金交易:現金科目單獨在借方或貸方之分錄 ... 借方. 貸方. 資產增加. 負債減少. 業主權益減少. 收入減少. 費用增加 ... 追溯調整,差異數以「前期損益調整」入帳. 於 www.slvs.ntct.edu.tw -

#43.開帳差異數是什麼? | 藍途記帳幫助中心

開帳差異數-資產(1999):因借方<貸方所產生(資產<負債+權益). 開帳差異數-負債(2999):因借方>貸方所產生(資產>負債+權益) · 確認「現金類、銀行存款類」的 ... 於 help.nextrek.co -

#44.分清借、貸輕鬆看懂財報 - Smart自學網

每一筆分錄都一定有借方及貸方兩種,而且借方之加總金額一定等於貸方之加總,所以會計流行一句話:「有借必有貸,借貸必相等。」其實借方跟貸方並不是 ... 於 smart.businessweekly.com.tw -

#45.會計的帳務處理(一) -分錄、過帳與試算 - myweb

借方 、貸方金額及餘額欄. – 7.借貸欄 ... 將該筆分錄的借方科目金額,過入至分類帳. 的借方金額欄 ... 表身:包括會計科目名稱、借方餘額及貸方餘額. 於 myweb.scu.edu.tw -

#46.介绍一种“材料成本差异”帐户处理方法 - 中国财政杂志社

“材料”类科目的记帐方向是“材料”入库,记有关帐户“借方”;“材料”发出,记有关帐户“贷方”,其余额在“借方”,为“材料”库存数。根据这个道理,笔者在多年的实际工作中对“材料 ... 於 www.zgcznet.com -

#47.不利差異・借方差異・有利差異・貸方差異 - 柴山式

不利差異・借方差異・有利差異・貸方差異. 予定価格より実際価格の方が高価だと、その分原価が大きくなり製造上不利になります。 この差異のことを「不利差異」 ... 於 bokikaikei.info -

#48.會計科目及說明表

(二)本期餘絀:本年度經費收支決算之餘絀,其貸方餘額表示本年. 度經費收支運用之結餘,借方餘額表示本年度經費. 收支運用之虧絀。 收入類. 一、會費收入:凡會員依據 ... 於 laws.mol.gov.tw -

#49.不利差異が借方差異に有利差異が貸方差異になる理由 - 簿記革命

結論を言うと、「借方差異→借方は費用→費用が発生すると利益が減る→不利差異」「貸方差異→貸方は収益→収益が発生すると利益が増える→有利差異」と ... 於 wwboki.jp -

#50.IFRS各業適用資產負債表科目名稱、定義及編號

繳存或存入之數,記入借方;減少或轉帳之數,記入貸方。 110302 轉存央行存款 ... 凡與可減除暫時性差異、未使用課稅損失遞轉後期及未使用所得稅. 於 www.dgbas.gov.tw -

#51.筹资活动现金流量(筹资活动现金流量现状指标) - 嘉美汇定制

分配股利、利润或支付利息支付的现金=借方应付股利金额+利息费用+长期借款利息+在建工程利息+应付债券利息-计提费用中“计提利息”贷方余额-票据贴现利息 ... 於 jiameihui.net -

#52.像會計師一樣記帳:用複式簿記輕鬆理財! | Money101.com.tw

大家只要記得:左邊是借方、右邊是貸方。打開複式簿記用的帳本,金額就會有兩欄,就是要讓大家分左右借貸的。對於資產類的帳戶,如現金、悠遊卡、存款 ... 於 www.money101.com.tw -

#53.七、銀行業適用會計科目參考表

數,記入貸方。(金融業兌入之數,記入借方;兌出之數,記. 入貸方。結算時按結帳價格折合新台幣表達) ... 凡可減除暫時性差異、虧損扣抵及所得稅抵減所產生之遞延所. 於 www.cbc.gov.tw -

#54.簿記教科書 パブロフ流でみんな合格 日商簿記2級 商業簿記 総仕上げ問題集 2023年度版

(1)仕訳1組につき各4点×3か所仕訳借方貸方記号金額記号金額 1 イ 1,500,000 ク 2 ウ ... 固定能率差異 410,000円(借方差異・貸方差異) 190,000円(借方差異・貸方差異) ... 於 books.google.com.tw -

#55.破題技巧

銷貨收入. 3,000. +3,000. +3,000. 借方:差異0. 貸方:差異0. Step 2. Step 1. Step 4. Step 3. 更正分錄. 佣金收入多加. 銷貨收入少加. 於 www.3people.com.tw -

#56.分清借、貸輕鬆看懂財報@ 腦袋不好使! List 媽媽 - 痞客邦

製作分錄的基本要訣是,若該項交易使得資產(左邊)增加,就必須記在借方,相反的若是資產減少,就記在貸方。假若該項交易使得負債或股東權益(右邊)增加 ... 於 ilovev6.pixnet.net -

#57.第一章 解答

... accounting)與現金基礎(cash-basis accounting)之差異為何? ... 借方, 會計項目. 代碼. 貸方. 101, 現金, $ 78,600, 154, 累計折舊, $ 5,000. 於 www.mdm.ocu.edu.tw -

#58.借方和貸方怎麼區別? - 雅瑪黃頁網

借方 、貸方是會計專業術語,是隨借貸記帳法而產生的;借款人與貸款人是借款合同專業用語,借款人可以理解為使用借貸資金支付利息的人,貸款人可以理解為 ... 於 www.yamab2b.com -

#59.材料成本差异_百度百科

“材料成本差异”科目借方登记超支差异及发出材料应负担的节约差异,贷方登记节约差异及发出材料应负担的超支差异。材料成本差异指材料的实际成本与计划成本间的差额。 於 baike.baidu.com -

#60.借方和貸方,到底哪個是借出去的,哪個是貸款借錢來用的?

借」就是表示收入,「貸」表示付出,支出。「貸方是錢的來源,借方是錢的使用。」 借方是指顯示資產方的增加或負債方的減少。而貸方是指顯示資產方的 ... 於 www.sos5880.tw -

#61.電卓に隠された「2220」の謎を紹介 一見異なる"十二通りの ...

会計帳簿などで借方と貸方(左右)の金額が合わないとき・差額を2で割ってみるその数字を入力していたら左右を間違えていると差異は2倍になる。 於 news.nifty.com -

#62.何謂借貸法則及T字帳? - 104求職精靈

為各項目設立一個「T」字帳,T字帳左邊為「借方」;T字帳右邊為「貸方」 ... 最大差異在於對應的工作技能、範圍及複雜度,乙級是高於丙級; 乙級:會計憑證、帳簿組織、 ... 於 nabi.104.com.tw