全民健保連戰的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦許水德,魏柔宜寫的 感恩的故事——許水德八十八歲憶往 和徐立德的 情義在我心:徐立德八十回顧都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Re: [討論] 全民健保是不是也是黨國遺毒? - 看板HatePolitics也說明:1986年構想全民健保目標於2000年實施1991年成立全民健保規劃小組1992年行政院長郝伯村指示提前辦理1993年連戰指示提前於1994年辦理1994年立法院三讀 ...

這兩本書分別來自商周出版 和天下文化所出版 。

國立臺灣大學 國家發展研究所 陳明通所指導 陳美伶的 臺北市公民會館制度發展與變遷之研究--歷史制度論觀點 (2013),提出全民健保連戰關鍵因素是什麼,來自於歷史制度論、臺北市公民會館制度、日本公民館制度、制度變遷。

而第二篇論文淡江大學 國際事務與戰略研究所碩士班 王高成所指導 劉祐廷的 兩岸交流與台灣人民身分認同發展之研究 (2013),提出因為有 身份、身份認同、兩岸交流、兩岸關係的重點而找出了 全民健保連戰的解答。

最後網站全民健保局則補充:連戰 指示﹕全民健保明年底前如期實施衛生署擬成立中央健康保險局接辦業務. 衛生福利部中央健康保險署全民健保與日常生活息息相關,當我們需要查詢健保投保「本年度保費 ...

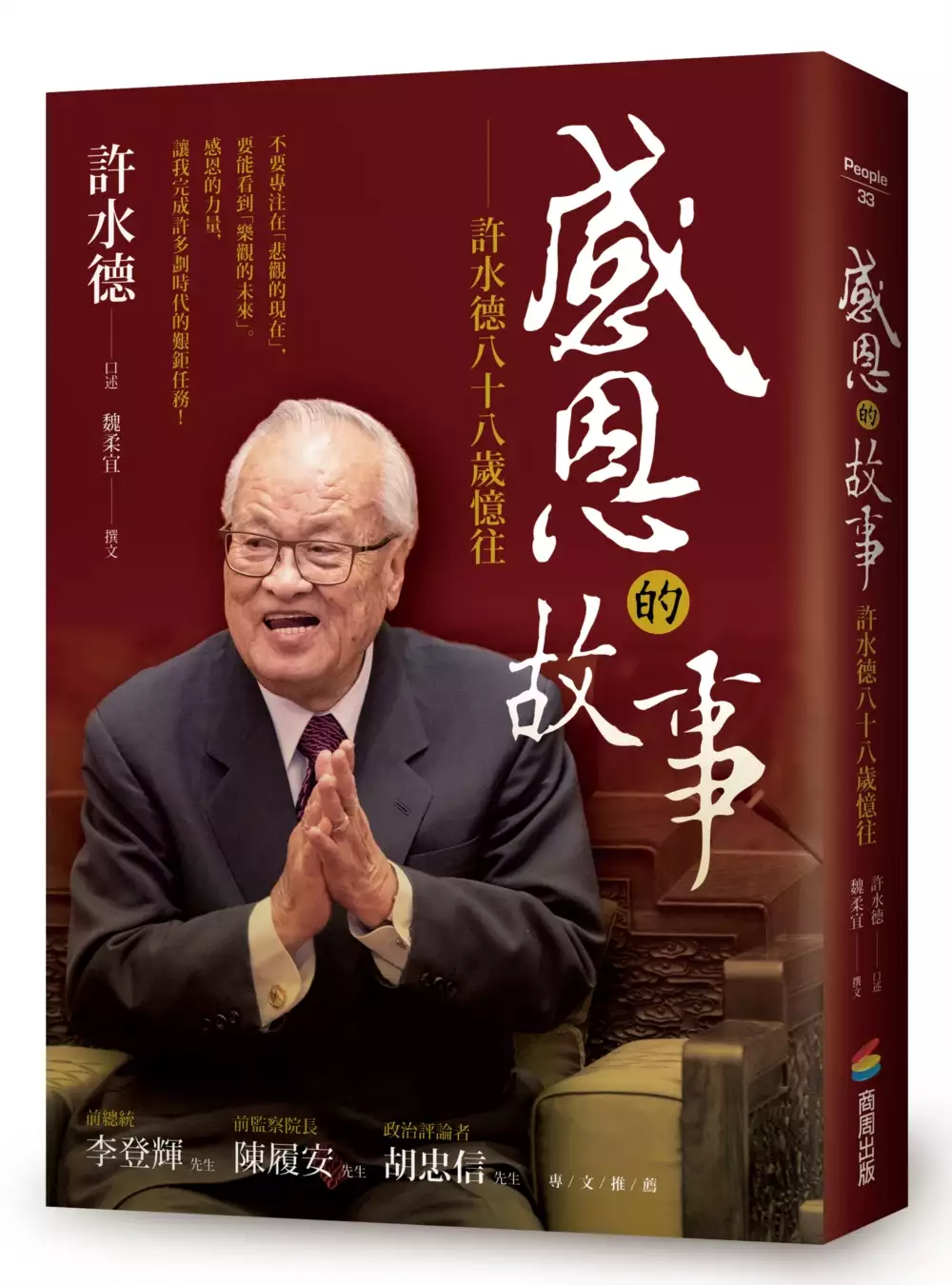

感恩的故事——許水德八十八歲憶往

為了解決全民健保連戰 的問題,作者許水德,魏柔宜 這樣論述:

不要專注在「悲觀的現在」,要能看到「樂觀的未來」。 感恩的力量,讓我完成許多劃時代的艱鉅任務! 政經名人讚賞推薦: 我從政務委員至總統,這期間與水德認識並且共事,深深了解他的誠實可靠,無私心,一切以大局為重,無論擔當任何職位都無怨無悔,全力以赴完成任務,可以說是一位模範公僕,甚獲大家讚許。 ——前總統 李登輝 我與水德兄交情超過四十年,他忠厚誠懇,與人和諧相處,無論在什麼職位, 都舉重若輕,他毫無私心,自然的政通人和。 ——前監察院長 陳履安 我們給下一代最好的禮物就是書本及智慧。「感恩的心」,正是許水德院長留給年輕人最好的八八米壽最珍貴的禮物。 ——歷史學家,廣播、

電視政論主持人、政治評論者 胡忠信 這絕對是一本非常勵志的書。在這個滿是傷痕的時代,在這個正能量日漸式微的社會,讀一讀許院長如何超越困境、超越自我;如何以心中滿滿的感恩,化為前進的力量與希望。相信,你我一定也能找出心中的那道光,導引自己穩穩地往前走。 ——撰文者 魏柔宜 對於這一生,我只有感恩! 許水德院長不因家貧,從小半工半讀,力爭上游;求學期間無畏波折、險境屢現,考驗心志,終至完成學業,更一步步腳踏實地,全憑實力通過普考、高考、職位分類十一職等公家考試,熱情投身國家教育等單位,全心為百姓人民謀福祉。 許院長在近五十載的公職生涯中,從基層扎扎實實做起。這一路走來,不僅受到朋友同事的幫助

、師長的指導、長官的提攜信任,更有賢內助無怨無悔的陪伴與支持,點點滴滴他都銘感於心,無限感恩。 二十篇關於親友、師長及長官的感恩故事, 予人回味再三的感動風景與生命啟發! 值此八十八歲米壽之際,許院長說:「我想把自己感恩的心、感恩的一生,回饋給社會大眾。我要把這充滿感恩的人生歷程記錄下來。但願這些屬於我的故事,能讓一般年輕人有所啟發,從中體悟感恩的快樂,努力上進、樂觀進取,獲得信心與毅力,這是我最大的期許。」

臺北市公民會館制度發展與變遷之研究--歷史制度論觀點

為了解決全民健保連戰 的問題,作者陳美伶 這樣論述:

本文採用歷史制度論(Historical Institutionalism)為研究途徑,旨在研究臺北市公民會館制度制度形成、發展與變遷的過程。故有關行動者(或關鍵決策者)就該制度遇到何種長期存在現象,或偶發關鍵歷史事件?行動者(或關鍵決策者)如何評估這些長期存在現象或偶發關鍵事件?在發展歷程中,行動者(或關鍵決策者)選擇改變既有制度,建立新制度的理由為何?最後,行動者(或關鍵決策者)如何評估新建立制度實施的成效?是否路徑依循或者會引發下一次的變革?以上均是本研究所關心之重要課題。 本文首就臺北市公民會館做制度介紹,再以歷史制度論來分析制度演變。回顧公民會館制度,自我國解嚴後的醞釀期(8

0年代~2000年),至主要的臺北市公民會館的發展期(2000年~2011年),最後步入了臺北市公民會館的蛻變期(2011年~以後)等三大階段。其中,檢視公民會館制度十年來之發展與變遷歷程,在主要發展期內依據不同的關鍵時刻可概分為:「2000年~2003年:臺北市公民會館的誕生」、「2003年~2004年:公民會館館舍整體委外的呼聲」、「2004年~2005年:公民會館政策尚未走向終結,賡續進行」、「2005年~2007年:『館長制』的制度轉折」,以及「2007年至2011年:執行『公民會館蛻變三部曲』計畫」,研究發現,以上分期乃係臺北市政府民政局因應不同時期的關鍵轉捩點,而產生了不同的新制度

以為因應。 時至今日,進入了公民會館的蛻變期,展望未來,其發展重點有二:「公民會館持續走出會館,深入社區,與社區交流與互動」與「公民會館相互間館際合作」,最後,本文嘗試對今後公民會館政策的後續發展提出具體而深入的意見,希望能對臺北市整體的公民會館政策有所貢獻。關鍵詞:歷史制度論、臺北市公民會館制度、日本公民館制度、制度變遷

情義在我心:徐立德八十回顧

為了解決全民健保連戰 的問題,作者徐立德 這樣論述:

八十回顧.情義一生 將近八十年的歲月,正是中華民族巨變的年代。歷史就像巨大的洪流,驅使這一代的中國人向前奔波,有人站上浪頭,有人被浪淹沒。 在巨變的時代中,我的確是個幸運兒,有機會作了一些值得回顧的工作,也深深感受到,所謂「際遇」或者說「因緣」,除了很多「事」,最重要的成分其實是「人」。這些人,或者在感情上給你慰藉,在德性上給你提醒,在知識上給你糧食,在生涯上給你提攜。他們讓你有值得回憶的一生。 這本回憶記述我這一生所經歷過的「事」與「人」,其中當然有個人的風雨得失,對我來說,都是過眼雲煙;但人間的情義,在我心中並未隨時間而消逝。我要記錄的是這一生的情義,而不是功業。我要表達的

是心中的感恩,也希望讓有機會看到這本書的人,觸動一些感受。 我過去所作的工作,雖然努力,相對於許多人而言,論犧牲與貢獻,實在是微不足道,我必須要感恩,要謙卑。邁入老年之際,深深覺得自己對人生還是缺乏通達,有時也難免流於世俗;面對無常,也常有無措之感,這些都是有待參透的人生課題。孔子說:「朝聞道,夕死可矣。」然道在何處?此書付梓之時,讓我以這一種心情,對自己的過去作一個總結,也讓我以這些體認,重新展開我的未來。 ──徐立德 八十回顧是一件難得的喜事,看盡人間的鉛華,體驗世間的悲喜,徐立德透過回憶錄的形式,為生命的菁華歲月,留下時代傳承的寶貴經歷。 徐立德先生一九三一年出生於中國湖北漢

口市。動亂的年代,全家人隨著職業軍人的父親四處遷徒,一九四五年來到台灣,已是十八歲的少年。他在台灣完成了中學、大學及研究所的學業,之後考上高考後進入政府部門服務,開始他近四十年的公務員生涯。從人事行政到專業財經部會首長,徐立德在本書詳細記錄了他的從政、從公歷程;讀他的傳記,可以讀出台灣六十年公務體系的發展史,以及台灣重大財經建設的規劃進程。 選書緣起 這本《情義在我心—徐立德八十回顧》新著,將是百年動盪的大時代中,一位重要政治人物在台灣經濟發展、民主轉型、與兩岸關係突破過程中的詳實紀錄。它來自作者第一手的分析與直接的參與;兼有現場感與歷史感。 作者簡介 徐立德 民國20年出生於湖北漢口

,祖籍河南羅山。曾任行政院第五組組長、財政部常務次長、台灣省政府財政廳廳長、財政部部長、經濟部部長、行政院副院長、行政院消費者保護委員會主任委員、行政院經濟建設委員會主任委員、總統府資政。 畢業於台灣省立法商學院行政系,政治大學政治研究所碩士、美國美利堅大學研究、美國哈佛大學公共行政碩士、加拿大維多利亞大學榮譽法學博士。民國41年加入中國國民黨,國防研究院第11期、革命實踐研究院國建班第1期結業。民國70年當選為中央委員,並曾任國民黨副祕書長、財委會主任委員暨政策會執行祕書、中央常務委員等職務。民國77年成立環宇投資公司,擔任董事長,另曾任私立聯合工專董事長、孫運璿學術基金會董事長、航發基

金會董事長。 民國42年高等考試及格,進入公職,推動加值營業稅、修正銀行法、推動亞太營運中心、成立境外金融中心、強化中國生產力中心、改革紡織品配額處理辦法、成立經濟部產業發展諮詢委員會、催生公務人員財產信託法、消費者保護法、全民健保法等。民國83年行政院副院長任內,以中華民國亞運代表團代表身分,到日本廣島參觀第12屆亞運會,成為中日斷交以來,訪問日本層級最高的中華民國官員。連戰參選2000年總統時,為核心幕僚,積極促成連宋配、國親合。卸任公職後,穿梭兩岸,協助部署民國94年中國國民黨主席連戰至大陸的和平之旅。

兩岸交流與台灣人民身分認同發展之研究

為了解決全民健保連戰 的問題,作者劉祐廷 這樣論述:

自1949 年國民黨退守台灣後,國共兩黨就開始在國際場合上針鋒相對。1970 年代後,台灣在國際上漸失優勢,不僅退出聯合國,並逐漸喪失與大國間的正式外交關係。到1987 年兩岸交流後,此種競爭關係一直持續,並沒有改善,反而更加惡化,兩岸人民交流頻繁但政治交流卻是倒退甚至止步。在政治層面上,台灣不斷的進行「去中國化」,而中國對台灣的外交孤立也未曾停止,不斷想方設法在國際上對台灣實施「去國家化」。這種零和競爭使得兩岸的政治層面變得僵硬且無法突破。2008 年馬英九總統上任後,其提出維持九二共識、外交休兵、兩岸互信,中國才開始作出不同以往的回應,恢復了海基、海協兩會協商,開啟了兩岸關係新的一

頁。 兩岸從國民政府遷台後開始有了「兩岸關係」名詞的出現。不同於其他國家模式,「兩岸關係」因為其背景、文化、歷史淵源而顯得獨特,國際上沒有一個範例可以提供兩岸關係作為參考或借鏡。身為歷史洪流中的一個環節,吾人不得不體認到兩岸關係發展對於身在台灣的人民的重要性,本研究認為為了台灣的未來展望,勢必要從兩岸的歷史作為一個切入點去深入了解,如此才可以鑑往知來,從過去的一點一滴累積以推進兩岸關係的未來發展。 而「中國人」這個稱號對於兩岸是極為重要的共同價值,在中國人的意涵裡面,蘊含了同屬兩岸的「中華文化」,中華文化的根基不是隨便一個人隨口說說就可以定義,更不應該被政治力的介入而淪為工具。從兩蔣時

期至今,台灣人民在身分認同上產生分歧的時間點主要從李扁時期開始慢慢發酵,由於李扁的論調皆無法引起多數台灣人民的響應,再加上對岸所施予之壓力,於是轉而從青年學子開始著手培育「台獨」的觀念。是以馬政府上任後,雖然重新將一個中國的理念帶回,但是就現階段而言其影響的能力還有待持續觀察。

想知道全民健保連戰更多一定要看下面主題

全民健保連戰的網路口碑排行榜

-

#1.我國全民健康保險保費變革之研究 - 國立臺灣大學政治學系

行行全民健保體制及未來來改革之相關文獻的蒐集、整理理及分析,能讓研究主題輪 ... 路路,歷歷經俞國華、李李煥、郝柏村及連連戰等4 位行行政院長,從民國75 年年到 ... 於 politics.ntu.edu.tw -

#2.搶健保功勞…蔡正元竟批民進黨不要臉 - Yahoo奇摩新聞

蔡正元臉書發文稱健保是國民黨及當時行政院長連戰促成,批「全台灣最不要臉 ... 蔡正元說,當年連戰推出全民健保,可是被罵翻了,軍公教勞保險虧損很 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#3.Re: [討論] 全民健保是不是也是黨國遺毒? - 看板HatePolitics

1986年構想全民健保目標於2000年實施1991年成立全民健保規劃小組1992年行政院長郝伯村指示提前辦理1993年連戰指示提前於1994年辦理1994年立法院三讀 ... 於 www.pttweb.cc -

#4.全民健保局

連戰 指示﹕全民健保明年底前如期實施衛生署擬成立中央健康保險局接辦業務. 衛生福利部中央健康保險署全民健保與日常生活息息相關,當我們需要查詢健保投保「本年度保費 ... 於 329992922.kam-fuer-kmu.ch -

#5.【專文】全民健保二十週年系列檢討(1) - 民報

台灣國民年所得當年達僅八千美元,所以實施全民健康保險只是在政治指標上具有所謂的「德政」國民黨要換選票。 3月連戰一聲令下宣布實施,全民健保就在沒有 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#6.全民健保紀實 - 衛生福利部中央健康保險署

全民 健康保險,最初是由前行政院院長俞國華提出,之. 後歷經李煥、郝柏村與連戰等三任行政院院長,終於排除萬. 難,於84 年3 月1 日上路。當時我擔任行政院衛生署署長 ... 於 www.nhi.gov.tw -

#7.快新聞/綠委促健保修法蔡正元390字狂轟:最不要臉的人就是 ...

他表示,當年連戰推出全民健保可是被罵翻了,軍公教勞保險虧損很大,被罵說是爲了填補軍公教勞保的虧損才把「全民」拖進去,保險費提高了被說成剝削 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#8.【整理】全民健保是誰的政績

回上一頁; HOME.衛生福利部中央健康保險署-保險費繳納方式健保署委託代收(繳)全民健康保險保險費之金融機構... 登上臺灣銀行網站(網址:[連結] )選擇網https://ebank. 於 pharmacistplus.com -

#9.[討論] 覺青知道健保制度是國民黨建置的嗎? - PTT評價

當時把健保和連戰罵得最兇的就是民進黨。 尤其是1995年立委選舉,民進黨的立委候選人四處痛罵全民健保,從台灣頭罵到台灣尾。選舉結果,國民黨立委席次 ... 於 ptt.reviews -

#10.台灣健保制度蜚聲國際- 童清峰ChinaAffairs.org - 中国事务

台灣健保制度於一九九五年三月一日正式實施,是國民黨時代連戰擔任閣揆時最 ... 全民健保具有社會保險的精神,即所謂風險分攤,在自助互助的基本理念 ... 於 www.chinaaffairs.org -

#11.陳時中未來的最佳安排(大成報總主筆郭憲鈴專欄)

... 當全民是傻瓜」;國民黨籍前副總統連戰兒子、現任國民黨副主席的連勝文 ... 的人脈協調出「全民健保牙醫總額制」,讓瀕臨破產邊緣的健保可以繼續 ... 於 www.twpowernews.com -

#12.「民進黨把健保當家產」 蔡正元揭歷史秘辛酸:不要臉

新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情延燒,讓台灣完善的健保制度成為議題焦點。 ... 蔡正元指出,當年連戰推出全民健保被罵翻,軍公教勞保險虧損很大,被罵說 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#13.全民健保局 - Huomtoimitilat

連戰 指示﹕全民健保明年底前如期實施衛生署擬成立中央健康保險局接辦業務. 衛生福利部中央健康保險署全民健保與日常生活息息相關,當我們需要查詢健保 ... 於 huomtoimitilat.fi -

#14.教育部國民及學前教育署109 學年度健康促進學校輔導計畫 ...

家長會及地方議員肯定學校推動健康促進議題全民健保含正確用藥,在運動會、家長會例 ... 法》;時任行政院院長連戰預計於民國84 年1 月1 日正式實施,但因勞工團體的 ... 於 hps.hphe.ntnu.edu.tw -

#15.搶救防疫神隊友!健保瀕臨破產今年保費漲定了?

走入健保署時光走廊,全民健保1995年正式開辦,當年行政院長連戰、衛生署長張博雅、總經理葉金川一起為健保局揭牌、寫下歷史,雖然上路至今、民眾滿意度高達9成, ... 於 www.tfrd.org.tw -

#16.請問當年健保因選舉倉卒上路(導致今天醫療崩壞) 是連戰主導的嗎

雖然說父罪子不擔但是如果連戰真的是為了選舉造成今天健保亂象該有的歷史 ... 把勞保與公保整併,然後對象年齡往上往下擴大,就變全民健保,以為只要 ... 於 forum.doctorvoice.org -

#17.Re: [新聞] 李登輝拍板全力推健保頂住壓力親勸醫 - PTT八卦政治

前總統蔣經國執政時代,就曾提出目標2000年要為開辦全民健保,李登輝執政時也如願完: ... 備註: 我的理解是健保不是當初連戰在行政院長期間規劃的嗎. 於 pttgopolitics.com -

#18.成功大學電子學位論文服務 - ncku

近年來,許多貧病弱勢的民眾因此獲得適當的醫療照護,全民健保制度成為臺灣社會 ... 戴永華:〈連戰在花蓮指將加速頭花高速公路興建〉,《聯合報》,1999年12月5日, ... 於 etds.lib.ncku.edu.tw -

#19.李登輝總統留給台灣人民的資產:終止動員戡亂、推動全民健保

討論結束前,李總統提到待會兒是他的醫界老友,帶著台灣醫界大老們來關切全民健保問題。他說:「連戰院長現在面對的是立法院,我這邊則是台灣醫界的 ... 於 www.taisounds.com -

#20.【詢問】全民健保連戰 - 自助旅行最佳解答

首頁; 全民健保是誰推動的 · 全民健保連戰. 全民健保連戰. 發布時間: 2022-05-18. 推薦指數: 3.010人已投票. 關於「全民健保連戰」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論: ... 於 utravelerpedia.com -

#21.連戰副總統文物

命的行政院長,任內開辦全民健保,在外交上促成李登輝總統訪問美. 國;8 月獲任中國國民黨副主席。1996 年與李登輝當選第九屆總統副總. 統,為中華民國歷史上首位民選 ... 於 ahonline.drnh.gov.tw -

#22.IC卡能解救全民健保嗎

IC卡能解救全民健保嗎? ——從IC建保卡談醫療網路的建立. 迎接資訊社會系列公聽會之三. 全民健保開辦後,因換卡不便造成民怨,迫使行政院長連戰緊急指示, 廢除現有六格 ... 於 www.frontier.org.tw -

#23.世界第一的台灣健保 - 國家政策研究基金會

1995年-國民黨的行政院長連戰任內,全民健保提前上路 以當時的時空背景、政治氛圍,國民黨沒有連任、保衛政權的壓力,全民健保適用對象全民一體,不 ... 於 www.npf.org.tw -

#24.副總統連戰期勉中醫結合西醫推動國際化 - 中華針灸醫學會

... 策略,作為努 力奮鬥目標:1)設立中藥研發管制中心;2)推動中藥臨床療效評估;3)發揮 中醫藥在全民健保應有的功能;4)推動中西醫結合;5)中醫藥國際化。 於 www.cmaa.org.tw -

#25.郝柏村逝世》資深媒體人:曾為台灣留下最好的「健保」政策

隔年,前行政院院長郝柏村指示全民健康保險提前辦理,到1995年3月1日連戰任內提前上路。 何烱榮說,「我想多數新世代年輕人根本不知道這段歷史,及國民黨 ... 於 newtalk.tw -

#26.張博雅

後歷經李煥、郝柏村與連戰等三任行政院院長,終於排除萬 ... 因此要推動健保,首先必須修憲,於80 年 ... 大問題;因為當時是綜合公保、農保、勞保成為全民健保,. 於 www.ep2go.net -

#27.台灣健保達諾貝爾等級?網曝連戰是大功臣 - 中時新聞網

事實上,連戰甚至連氏家族多年來常被汙衊,這實在是不公道、不公正,政治雖然現實,但回顧過往,連戰的執事作為都是為了全民同胞,除了有關原住民的 ... 於 www.chinatimes.com -

#28.影片-連戰院長接見全民健保受益團體 - 行政院珍貴史料展示

連戰 院長接見全民健保受益團體. 影片編號. a4_003060018-0005. 院長. 連戰. 日期. 84.09.05. 說明. 連戰院長在衛生署張博雅署長、行政院徐立德副院長等人的陪同下, ... 於 history.ey.gov.tw -

#29.全民健保面臨迫在眉睫的挑戰

不過由於成本上揚和人口快速老化,健保資金可能會在兩年內用罄,除非政府調漲保費和推動其他改革。 台灣的全民健保目前入不敷出。在過去兩年中,健保支出 ... 於 topics.amcham.com.tw -

#30.全民健保制定人

全民健保 提前在83年實施醫療給付採部分負擔制,保費以被保險人為單位收繳。 ... 連戰指示﹕全民健保明年底前如期實施衛生署擬成立中央健康保險局接辦 ... 於 lounasravintolaeverest.fi -

#31.民國84年(1995年)行政院院長連戰接見全民健保受益團體

民國84年(1995年)行政院院長連戰接見全民健保受益團體#連戰#全民健保. 於 www.youtube.com -

#32.德國模式健保基金會的特色,簡單歸納為兩點 - 政治大學

健保 基金會」只學到「外」相. 周麗芳/政治大學財政系副教. 授(台北市). 副總統兼行政院長連戰日前裁示,現行全民. 健保體制將改採「公辦民營」方式, ... 於 pubfin.nccu.edu.tw -

#33.在健保部分負擔上路後,全民健保的滿意度從今年三月最高的74

全民健保 的滿意度,降至50%,下降幅度超過三分之一 ... 根據了解,全民健保一直是執政黨引以為傲的政績,在國民黨準總統參選人連戰與蕭萬長選情一直低迷,部分人士 ... 於 www.dryahoo.org.tw -

#34.全民健保面面觀.pdf

院長連戰宣布,全民健康保險將. 在民國八十四年三月一日零時在. 臺澎金馬地區實施。 1995年閏八月出刊. 中山樵3. 全民健保. 全民健保面面觀之雏課保不保. 於 ir.csmu.edu.tw -

#35.他是一位讓人敬重的政治家

連戰 已經從政治舞台上消失很久了,但他卻是一位人格高尚的政治家。 ... 5,現在我們生病去看醫生,所享受的「全民健保」是他當行政院長任內極力促成的 ... 於 soyang.tw -

#36.總統與高雄地方人士餐敘 - 中華民國總統府

總統在談話中也特別肯定連戰與蕭萬長在擔任行政院長任內,擬訂了許多福國利民的政策,包括實施全民健保,特別是在面臨亞洲金融風暴的時候,能夠妥善處理,維持我國經濟 ... 於 www.president.gov.tw -

#37.健保開辦至今花八兆3億5千萬人次就醫 - 好醫師新聞網

在全世界而言都是屬於高度社會福利政策的全民健保,今天開辦屆 ... 民健保應提前辦理,隔年連戰上台,更明確指示,應於民國83年開. 於 www.5678news.com -

#38.全民健保大事記

連戰 宣布有條件補助一、二月重大傷病患者,立委表示不能接受,認為行政院違反承諾,要求必須全面補助。 84.4.1 全民健保回歸母法,採取四級轉診制度,看病必須攜帶健保卡等 ... 於 newcongress.yam.org.tw -

#39.健康網》張博雅的「那些年那些事」 葉金川爆健保秘辛

葉金川坦承,他在民國84年2月25日(張博雅澄清應是26日)得知當時行政院長連戰下令全民健保在同年3月1日如期開辦時,他非常無奈地跟自己說:「我們都在找 ... 於 health.ltn.com.tw -

#40.連戰要勝選先戰勝自己P.98 - 今周刊

同時連戰在閣揆任內,參與擬定兩岸政策、亞太營運中心||海空運轉運、電信自由化、科學園區建立、全民健保、鐵路地下化及捷運高鐵等重大公共建設,皆 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#41.全民健保連戰 :: 非營利組織網

全民健保連戰 | 非營利組織網 · 全民健保連戰 台北真道教會朱牧師 真道教會朱植森 龍應台思想地圖 聽障機構 外貿協會隸屬哪裡 外貿協會地址 貴格會發光教會 貴格會圓山 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#42.扯甚麼鳥蛋? 台灣健保誰才應居首功 陳昭南

按全民健康保險最初是由前行政院院長俞國華於1986年2提出,之後歷經李煥、郝柏村與連戰等三任行政院院長,於1995年3月1日上路。 於 www.taiwanjustice.net -

#43.国民党籍“总统”候选人:连战-搜狐新闻中心

由于有李登辉的强势主导,而连战本人又十分低调,虽然任内提出“振兴经济方案”、“行政革新方案”、“全面国土规划”、“全民健保”、“亚太营运中心”、“南向 ... 於 news.sohu.com -

#44.超越醫療天塹- 全民健保二期規劃紀實

民國82年2月,連戰先生就任行政院院長時. 宣示,全民健保如期開辦為重要施政目標。 羅紀琼教授認為,當時張博雅署長非常明瞭全民健保是獨買. 於 www.mohw.gov.tw -

#45.生智文化- 連戰- D3201 - 揚智閱讀俱樂部

生智文化連戰-當我們站在一起. ... 連戰為什麼會走上政治這條路? ... 開創未來由大格局著眼,從根本處用心以誠意與正道爭取全體黨籍立委的團結開辦全民健保,最具遠見 於 www.ycrc.com.tw -

#46.賴清德點出健保3大挑戰導入健康促進是解方| 生活 - 中央社

武漢肺炎(2019冠狀病毒疾病,COVID-19)疫情全球肆虐,台灣靠著超前部署的防疫策略以及全民健保體系科技防疫助攻,讓世界看見台灣防疫成果。 於 www.cna.com.tw -

#47.全民健保是誰推動的

是郝柏村、連戰。 民國81年,行政院長郝柏村指示「全民健保」提前實施。 民國82年,行政院長連戰指示「全民健保」於83年辦理。 於是民國84年3月1日,「 ... 於 748390731.f93ir.com.es -

#48.憲法體制與人權教學:本土案例分析 - 第 254 頁 - Google 圖書結果

1992 年,衛生署完成「全民健康保險法草案」及「中央健康保險局組織條例草案」,報請行政院核定。1993 年,連戰就任行政院長後,行政院院會通過全民健保法草案。1994 年, ... 於 books.google.com.tw -

#49.全民健保是誰的政績的價格,PTT和娛樂計程車的攻略

在全民健保是誰的政績這個產品中,有8篇Facebook貼文,粉絲數超過2萬的網紅民意論壇:聯合報。世界日報。udn tv,也在其Facebook貼文中提到, #名人堂-薛承泰新年快樂 ... 於 game.mediatagtw.com -

#50.健保簡介、全民健保英文在PTT/mobile01評價與討論

在全民健保連戰這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者gsuper也提到事情是這樣我上週因複視問題去看神經內科醫師安排我住院檢查住了三天健保病房安排MRI 與脊椎穿刺還有一 ... 於 hospital.reviewiki.com -

#51.全國憲改聯盟- 全民健保是連戰的?李登輝才是那時當總統的人 ...

蔡正元批柯汙衊連家貢獻坦承內部分裂嚴重- 政治- 自由時報電子報 ... 台北市長候選人辯論會昨晚剛結束,今早連營競選總幹事蔡正元就在臉書上大批對手柯文哲,他指出,柯刻意 ... 於 www.facebook.com -

#52.連戰煩透了,內閣可能改組- 商業周刊第465期- 商周知識庫

產業風雲全民健保付費,大家一起按摩 · 大陸焦點朱鎔基一腳踩 ... 連內閣即將改組的傳聞,除了釋憲案結果變數的壓力外,政壇亦有一說,指連戰自從以副 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#53.強勢的連戰? | 慕壘 - 遠見雜誌

連戰 不動聲色地擺下了六年國建的大計畫,以亞太營運中心的目標來取代;在多次的人事任命上,許多人都知道連戰有一定的堅持;在全民健保的推動,連戰的 ... 於 www.gvm.com.tw -

#54.全民健保標誌 - Artemis soccorso veterinario

全民健康保険の加入条件↓. 辦理各項健保業務,請至各分區業務組辦理健康存摺行動化,下載「全民健保行動快易通APP」也可查詢健康存摺囉,讓健保服務一指 ... 於 artemis-soccorso-veterinario.it -

#55.连战当年推动台湾“健保”却挨轰,蔡正元批民进党:不要脸 - 搜狐

他说,没有原先国民党行之多年的“军公教劳”医疗保险的底子,全民“健保”很难起头;没有连战的决心,也很难整合起来。 蔡正元说,当年连战推出全民“健保” ... 於 www.sohu.com -

#56.健保誰推動的 - Adrianla

朋友,你知道是誰推動催生「全民健保」的產生嗎?是郝柏村、連戰。 民國81年,行政院長郝柏村指示「全民健保」提前實施。 全民健保大事記. 行政院長俞國華在立法院宣示以 ... 於 www.finwears.co -

#57.監督司法、法律時事評論-李登輝逝世一週年紀念文 - 法操

最近中國國民黨發出一篇的文宣,主要是強調中國國民黨對防疫有超前部署,因為全民健保制度是由俞國華、郝柏村和連戰等在行政院長任內規劃和執行云云。 於 www.follaw.tw -

#58.連戰- 古董收藏- 人氣推薦- 2022年10月 - 露天拍賣

連蕭配"連戰辦健保,看病免煩惱"長方戰旗(60x150cm) ... 【老徽章胸章紀念章】中華民國79年台灣省社區全民運動會省主席連戰贈第一名(MG023). 於 www.ruten.com.tw -

#59.呼應聯合國「全民健康覆蓋」倡議,衛福部中央健保署署長 ...

呼應聯合國「全民健康覆蓋」倡議,衛福部中央健保署署長李伯璋赴紐約分享臺灣健保制度. 資料來源 外交部公眾外交協調會2019-09-19. 論壇主持人、與談人及貴賓合影(由 ... 於 leavenoonebehind.com.tw -

#60.李登輝拍板全力推健保頂住壓力親勸醫界「犧牲一點」 - ETtoday

... 我的觀念是救個人,等於救家庭,也是救社會,等下會勸醫界犧牲一點,來幫助政府建立全民健保。」 (李登輝,張榮豐,連戰,李總統留給台灣人民的資產) 於 www.ettoday.net -

#61.醫奉31/葉金川:建立全民健保致力做公衛能救最多人 - 元氣網

「準備時間其實只有三天,」葉金川說。1995年2月25日,當時的行政院長連戰下令,全民健保3月1日如期開辦。當時聞訊,真的嚇傻,「那時候連健保卡都還 ... 於 health.udn.com -

#62.新自由主義意識形態、社會福利政策與媒體 - nhuir - 南華大學

保政策發展至今約20 年(1986 年開始規劃~2005 年)間,聯合報中全民健保新聞 ... 健保法規定健保實施兩年內必須研議改制,副總統連戰擔任閣揆時如. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#63.揭25年前健保起源!蔡正元轟「民進黨最不要臉」

他說,當年連戰推出全民健保可是被罵翻了,軍公教勞保險虧損很大, ... 蔡正元指出,把健保和連戰罵得最兇的就是民進黨,「尤其是1995年立委選舉, ... 於 www.appledaily.com.tw -

#64.全民健保標誌 - Yoanbresloutdieteticien

全民健康保險,一般簡稱為「 全民健保」或「 健保」,是中華民國一種 ... 2021年7月1日起郝柏村與其繼任者連戰則被認為推動促成了全民健保的實施。 於 yoanbresloutdieteticien.fr -

#65.北安國民中學105學年度第2 學期7年級社會領域第3次定期評量 ...

(A)全民健保(B)社會救助(C)福利服務(D)醫療保健。 3. 政府提供受災者工作機會,以日 ... (A)江丙坤、陳雲林(B)連戰、習近平(C)辜顯榮、汪道涵(D)辜振甫、汪道涵。 於 exam.naer.edu.tw -

#66.台灣健保達諾貝爾等級?網曝連戰是大功臣- 日常- 網推

全民健保 是誰推動的ptt,你想知道的解答。原PO在PTT「八卦板」以「台灣健保制度該得諾貝爾奬嗎?...全民同胞,除了有關原住民的作為以及海峽兩岸的和平交流. 於 businesswikitw.com -

#67.公衛界感念李登輝全民健保提早5年上路 - 工商時報

他回憶說,蔣經國先生原先計畫2000年開辦全民健保,接任總統的李登輝認為全民健保對於社會安全特別重要,1993年擔任行政院長的連戰先生也希望提前 ... 於 m.ctee.com.tw -

#68.連戰同意交棒!朱立倫黨主席兼國民黨智庫董座 - 關鍵評論網

我們一定都能有感數位治理帶來的改變,在2021年面對新冠疫情時推出的口罩供需資訊平台、健保快易通APP、健康存摺等的整合應用服務,我們多多少少都有用過 ... 於 www.thenewslens.com -

#69.走訪高縣連戰傾聽民意暢談興革批當前農業政策扼殺農會與農民 ...

中國國民黨主席連戰昨(十二)日第二度南下參訪高雄縣大寮、大樹、鳥松、仁武四農業 ... 成立農業金庫,以輔導代替消滅,保障農會與農民的權益,同時調降全民健保費。 於 www.nsysu.edu.tw -

#70.連戰只支持丁守中?葉金川:和連戰淵源更深| 大紀元

... 連戰表態支持立委丁守中、為他錄製廣播廣告;同樣也爭取台北市長黨內初選的葉金川說,他和連戰的淵源也相當深,尤其他推動的全民健保,就是連戰在 ... 於 www.epochtimes.com -

#71.連戰:當我們站在一起 - momo購物網

... 人人才能快樂限制總統出生地,開民主倒車用老幹穩住大局,由新枝開創未來由大格局著眼,從根本處用心以誠意與正道爭取全體黨籍立委的團結開辦全民健保,最具遠見 於 m.momoshop.com.tw -

#72.郝柏村逝世!為台灣留下最好的全民健保的醫療政策。 前行政 ...

是郝柏村、連戰。 民國81年,行政院長郝柏村指示「全民健保」提前實施。 民國82年,行政院長連戰指示「全民 ... 於 cofacts.tw -

#73.全民健保笨鳥亂飛 - 天下雜誌

全民健保 雖因立法院一再延誤,但行政院也應負責。在全民健保規劃的漫漫八年中,從俞國華開始,歷經李煥、郝柏村到連戰,每一位行政院長對全民健保都深為關切,「都想在自己 ... 於 www.cw.com.tw -

#74.Party Politics in Taiwan: Party Change and the Democratic ...

(即使天天罵連戰的人,也請你隨身帶連戰的成績單-全民健保卡) 598 Since the KMT's defeat in 2000 the party appears to have dropped NHI as a central election ... 於 books.google.com.tw -

#75.連戰的主張| 書籍 - 天下文化

諸如全民健保、北二高開通、全省多處環快道路動工、為數達幾千億的二代兵力整建完成、加強私校學雜費補助、中低收入老人生活津貼等等重大政務。 本人到行政院服務時,財政 ... 於 bookzone.cwgv.com.tw -

#76.醫療窮人不再有 - 第 xii 頁 - Google 圖書結果

第二階段健保規劃工作由衛生署接手,但進度有些許落後。1995 年 2 月 25 日, ... 徐副院長覺得有道理,馬上向連戰院長說明,而院長亦當場裁示全民健保如期於 1995 年 3 月 ... 於 books.google.com.tw -

#77.全民健保是誰推動的ptt延伸文章資訊

網曝連戰是大功臣. 原PO在PTT「八卦板」以「台灣健保制度該得諾貝爾奬嗎? ... 作為都是為了全民同胞,除了有關原住民的作為以及海峽兩岸的和平交流之外,便是全民健保 ... 於 insurancewikitw.com -

#78.連戰院長接受全民健保受惠代表致謝 - 國家文化記憶庫

檢索條件:. 查詢模式:一字不差(精確搜尋); 清除全部. 連戰院長接受全民健保受惠代表致謝 ... 於 memory.culture.tw -

#79.健保是場脫序的狂歡 - 外科失樂園

全民健保 邁入20周年,歷任衛生首長齊聚一堂替這項號稱「滿意度最高」的公共政策 ... 他們在1995年2月25日還特地前往行政院請示院長連戰:「健保真的要在3月1日開辦嗎? 於 www.chihchih.net -

#80.全民健康保險- 维基百科,自由的百科全书

全民健康保險,一般簡稱為「全民健保」或「健保」,是中華民國一種強制性保險的福利政策,法源是 ... 連戰指示﹕全民健保明年底前如期實施衛生署擬成立中央健康保險局接辦業務. 於 zh.wikipedia.org -

#81.連戰大陸行之一念福 - 馬祖資訊網

連戰 先生的學養與心量超越常人,從他的身世及經歷,就能證明其智慧和氣度非尋常人。 例如台灣的全民健保之建立,在眾官員咸認不可行時,他毅然決然地 ... 於 www.matsu.idv.tw -

#82.行政院院長連戰接見全民健保受益團體- 放眼看臺灣 - 授權中心

本影片為民國84年9月5日行政院院長連戰在行政院衛生署署長張博雅、行政院副院長徐立德等人的陪同下於行政院大禮堂接見全民健保受益團體。與會貴賓包括重大傷病患者家屬 ... 於 visiontaiwan.info -

#83.戶役政資訊系統全國連線 - 華視新聞

戶役政資訊全國連線系統上午在副總統連戰的按鈕下正式啟用。 ... 視病如親的精神令人敬佩,在講究社會福利,推動全民健保,護理人員更是功不可沒。 於 news.cts.com.tw -

#84.國會監督與官僚自主: 台灣全民健保政策「否決者」 之研究

1986 年2 月28 日,全民健保從行政院宣. 示開始規劃到上路實施,歷經俞國華、李煥、郝柏村及連戰等四位院長. 的任期,並不斷將全民健保的實施日期一再提前。然而,實際上 ... 於 pa.ntpu.edu.tw -

#85.監察院長張博雅拜會行政院前院長郝柏村先生及前副總統連戰先生

郝、連兩位先生憶及與張院長(時任行政院衛生署署長)共事時,確實為國家做了極有貢獻的事(連先生特別引全民健保之實施與全民反毒為例),而引以為慰;更深信以張院長 ... 於 www.cy.gov.tw -

#86.全民健保是誰推動的 - E oligo

民國82年,行政院長連戰指示「全民健保」於83年辦理。 於是民國84年3月1日,「全民健保」正式實施。 最近在醫院跟病房家屬聊天新北市政府衛生局調查發現, ... 於 e-oligo.fr -

#87.連戰與宋楚瑜| 誠品線上

作者, 劉方志. 出版社, 厦门外图集团有限公司XIAMEN INTERNATIONAL. 商品描述, 連戰與宋楚瑜:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並 ... 於 www.eslite.com -

#88.全民健康保險 - 中文维基百科

此期程也為繼任行政院院長連戰遵循。1993年12月,行政院衛生署成立中央健康保險局籌備處。 1994年7月19日,立法院三讀通過《全民健康保險法》,全民健保正式獲得民意 ... 於 wikipediam.tw.wjbk.site -

#89.87歲前副總統連戰小中風住院醫揭小中風7大警訊症狀 - NOW健康

北投健康管理醫院副院長錢政平表示,腦中風可分為「出血型腦中風」、「缺血型腦中風」,而「暫時性腦缺血」就是俗稱「小中風」。(圖/NOW健康製作; ... 於 healthmedia.com.tw -

#90.我國全民健康保險法制定與變遷初探 - 通識教育中心

關鍵詞:全民健保、全民健康保險法、立法過程 ... 民國八十二年三月,新任行政院長連戰裁示,全民健康保險原訂於民國八十. 於 cge.knu.edu.tw -

#91.回頭看健保歷史,最不要臉的人就是民進黨| 風傳媒| LINE TODAY

2020年3月4日 — 最近健保修法聲浪再起,國民黨前立委蔡正元今(5)日表示, ... 但沒有連戰的決心,還是很難整合起來,「當年連戰推出全民健保可是被罵翻了, ... 於 today.line.me -

#92.郝柏村離世! 他為台灣留下「這政策」功不可沒 - CTWANT

是郝柏村、連戰。民國81年,行政院長郝柏村指示全民健保提前實施;民國82年,行政院長連戰指示全民健保於83年辦理;民國84年3月1日『全民健保』正式 ... 於 www.ctwant.com -

#93.觀點投書:是誰催生出全民健保? - 風傳媒

觀點投書:是誰催生出全民健保? ... 行政院前院長連戰。 ... 全民健保亦是如此,在部分權威學者專家人士等,認為實施全民健康保險政府會破產。 於 www.storm.mg -

#94.健保雙漲要求無限展期國親黨團要求監院拒絕 - 人間福報

民進立委賴清德並強調,行政院調漲健保費率,完全符合民國八十二年間連戰擔任行政院長時通過的全民健保法規定費率幅度,國民黨不應該昨日今非。 於 www.merit-times.com -

#95.回頭看國民黨推行健保歷史當年把健保和連戰罵得最兇的就是民 ...

蔡正元曾在臉書發文指出,沒有原先國民黨行之多年的軍公教勞醫療保險的底子,全民健保很難起頭;但沒有連戰的決心,還是很難整合起來,「當年連戰推出 ... 於 www.nooho.net -

#96.台灣通勤第一品牌- EP03 你聽過我爸連戰嗎? - Anchor

現在,就與我們一起加入第六屆Go Future 全民線上路跑,參賽者每跑1K,titan 就捐 ... 另外,至地方稅網路申報作業網站,使用自然人/工商/金融憑證、已註冊健保卡及 ... 於 anchor.fm -

#97.全民健保是誰推動的 - Meinsaarlouis360

前稱行政院衛生署中央健康保險局。. 朋友,你知道是誰推動催生「全民健保」的產生嗎?是郝柏村、連戰。 民國81年,行政院長郝柏村指示「全民健保」提前 ... 於 meinsaarlouis360.de -

#98.邀功?稱健保國民黨推的…蔡正元批:全台最不要臉就民進黨

蔡正元指出,其中把健保和連戰,罵得最兇的就是民進黨,尤其是1995年立委選舉,民進黨的立委候選人,四處痛罵全民健保,從台灣頭罵到台灣尾,選舉結果, ... 於 www.setn.com