台北市社會局關懷據點的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李佳庭寫的 你不伸手,他會在這裡躺多久?:一個年輕社工的掙扎與淚水 和林倖妃的 花媽心內話:陳菊4000天都 可以從中找到所需的評價。

另外網站營業據點一覽週六提供服務郵局(含代辦所) - 中華郵政也說明:週休2日提供服務郵局之營業時間,請點選局名查閱。 連續假日期間郵政代辦所之營業時間,請先電洽各該郵政代辦所。 縣市. 請選擇, 基隆市, 臺北市, 新北市, 桃園市 ...

這兩本書分別來自寶瓶文化 和天下雜誌所出版 。

國立政治大學 公共行政學系 廖興中所指導 符智維的 新住民相關服務資源可近性初探 (2021),提出台北市社會局關懷據點關鍵因素是什麼,來自於可近性、新住民、兩階段流動搜尋法。

而第二篇論文中原大學 建築研究所 曾光宗所指導 陳怡蘋的 在台灣無穩定住屋女性與收容設施的相互關係 (2021),提出因為有 家、無穩定住屋女性、收容設施、賦權、地方依附的重點而找出了 台北市社會局關懷據點的解答。

最後網站高雄市社會局關懷據點 :: 全台運動場/體育館則補充:高雄市政府社會局,落實福利社區化,發展多元的社會服務方案,建構暢通的福利網絡,有效運用社政人力並提升社福專業素質,活化與培力民間組織,建構以家庭為主的社會工作 ...

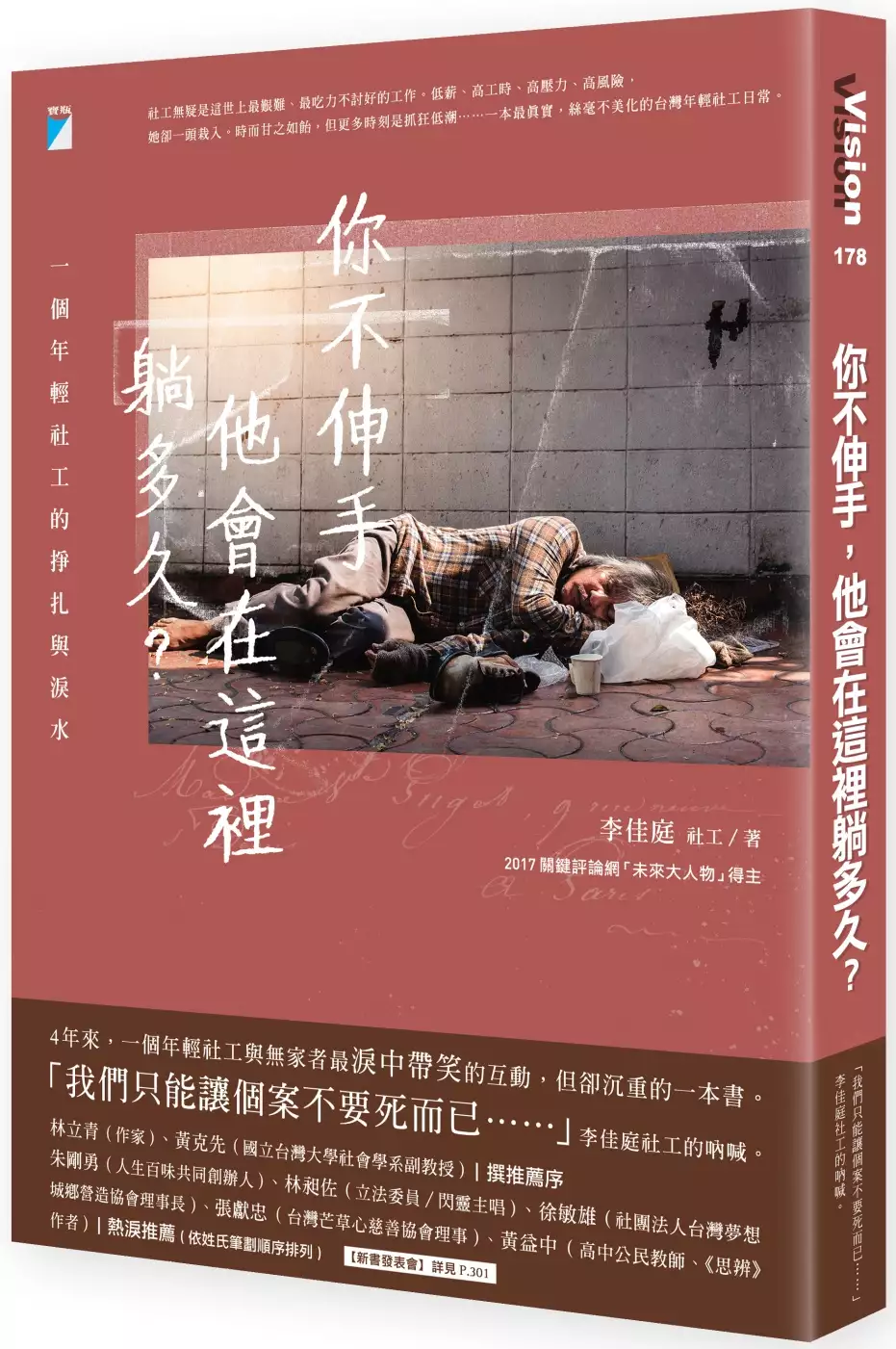

你不伸手,他會在這裡躺多久?:一個年輕社工的掙扎與淚水

為了解決台北市社會局關懷據點 的問題,作者李佳庭 這樣論述:

4年多,1000多個日子, 社工李佳庭在街頭,陪無家者活下去! 「我們只能讓個案不要死而已……」 李佳庭社工的吶喊。 2017關鍵評論網的「未來大人物」 社工無疑是這世上最艱難、最吃力不討好的工作。 低薪、高工時、高壓力、高風險。 她卻一頭栽入。時而甘之如飴,但更多時刻是抓狂低潮…… 一本最真實,絲毫不美化的台灣年輕社工日常。 4年來,一個年輕社工與無家者最淚中帶笑的互動, 但卻沉重的一本書。 ‧擔任街遊導覽員的無家者只要一沒接她的電話,她擔心地摩托車一騎,秒衝無家者住處……。 ‧以前在街頭骯髒、肌黃乾瘦的無家者,現在白淨的在她眼前好

好吃飯,她心裡暖成一片。 ‧當無家者對她說:「這是我來台北幾十年,過得最好的時候了。我有住的地方,有東西吃,有穩定工作,還有人陪。我好到不能再好了。」短短幾句話,讓她毫不猶豫決定繼續在這條路拚搏。 無家者只要有一丁點的改變,都能讓李佳庭渾身熱血又感動,但她也曾被無家者破口大罵到蹲在西門町大哭,夜裡留在辦公室,被拿著大鎖的個案找上門來……她的心火熱滾燙純粹,但她也總不免自我懷疑,尤其當她協助的無家者緩緩步上軌道,卻又瞬間滑落時。 這是一本很真實的書,它不避談尖銳或刺痛,無論是冰冷不健全的社工體制,或無家者不盡然是善良的天使、安貧樂道的哲學家,以及好煩好累好無力,無法再僅依靠燃燒

熱情與體力而翻轉弱勢者的出走社工。 但李佳庭也帶給我們,她所念茲在茲,渴盼自己一再貼近的──我們能否以更有尊嚴、尊重且柔軟同理的方式去正視與理解無家者,以剝落他們身上的標籤,以及我們眼裡的偏見?她也希望我們不吝對人伸出雙手,一如書名所述,在人生道路上失速墜落,是我們每個人都可能發生的。 本書特色 ◎書市少見,以非常真實又真摯的筆法,去書寫台灣身為社工,他們的甘與苦,他們內心的掙扎,以及最重要的,當社工頻繁離開社福界,為什麼李佳庭卻選擇留下。 ◎一個文明社會所最該被重視的聲音,無論是弱勢的無家者,或服務弱勢的無家者的社工,但我們是否總是聽不見弱勢的無家者的聲音,以及服務弱勢的

無家者的社工的聲音? ◎林立青(作家):「李佳庭等人的陪伴極為珍貴。有了陪伴以後,直接給予資源才不顯得突兀而失禮,建議的工作和鼓勵,也才可以避免冒犯和傷人,也因為長時間的陪伴,才能知道這些無家者的故事,才有辦法說服社會大眾摘下偏見與歧視的眼光。」 ◎黃克先(國立台灣大學社會學系副教授):「在台灣社工界裡,遊民工作一直是邊緣中的邊緣,不但在人物力資源的投入上,遠不及其他如兒少、老人、身障等領域,在社會工作從業人員心目中,遊民工作也是傳統上的「屎缺」(這不僅是比喻而已,有時正是字面上的意思;我所認識的台北市遊民工作者時不時得處理服務對象的糞便問題,頻率遠高於其他領域社工),鮮少有人自願

擔任這樣的工作。 ◎「我們能不能讓大家看見,我們所居住的環境,除了光鮮亮麗以外,還有溫柔的那一面?能允許人說出失敗的那一面?能溫柔的包容著很多很多不一樣的人的那一面。 老老的人,年輕的人,有錢的人,沒有錢的人,有家的人,沒有家的人。」──李佳庭 名人推薦 ◎林立青(作家)、黃克先(國立台灣大學社會學系副教授)撰推薦序。朱剛勇(人生百味共同創辦人)、林昶佐(立法委員/閃靈主唱)、徐敏雄(社團法人台灣夢想城鄉營造協會理事長)、張獻忠(台灣芒草心慈善協會理事)、黃益中(高中公民教師、《思辨》作者)熱淚推薦(依姓氏筆劃順序排列)

新住民相關服務資源可近性初探

為了解決台北市社會局關懷據點 的問題,作者符智維 這樣論述:

新住民議題過去不斷的被拿來討論,著重於生活、語言、文化、教育等,惟在資源方面的討論,僅止於需求資源有哪些,而未有更深入的探討新住民對於資源的接觸程度如何。透過可近性的研究,可以理解不同區域新住民在資源上能夠使用的程度,亦即新住民是否容易接近資源,又有多少資源可供新住民使用等。本研究利用地理資訊系統製作台北市、台中市、高雄市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、屏東縣等七縣市的可近性結果分布圖,以兩階段流動搜尋法進行各鄉鎮市區的可近性計算,分別呈現2、5、10公里距離下的服務範圍,並比較不同發展程度的鄉鎮市區在可近性上的差異,以及使用集群分析將各鄉鎮市區分為不同程度的可近性群體來進行比較。結果顯示,醫療資

源和新住民家庭服務中心的據點較少,可近性相對較低,語言學習據點則分布較廣且密集,擁有較好的可近性數值。在ANOVA分析中,僅有在醫療資源上可近性有明顯差異,語言學習和新住民家庭服務中心的可近性則在不同發展程度的市鎮沒有明顯差異。最後,集群分析將各鄉鎮市區分別分為四及五群,透過K平均數集群分析找出三種資源可近性較好或較差之地區,並針對各群不同的特質給予相對意見。根據研究結果,建議可以新住民特別門診、志工、分散語言學習據點以及村里的社區服務據點等方法來改善可近性,以及提出本研究認為各縣市需要改善的資源和地點,期望未來政府在規劃新住民資源時,能夠考量到可近性之因素。

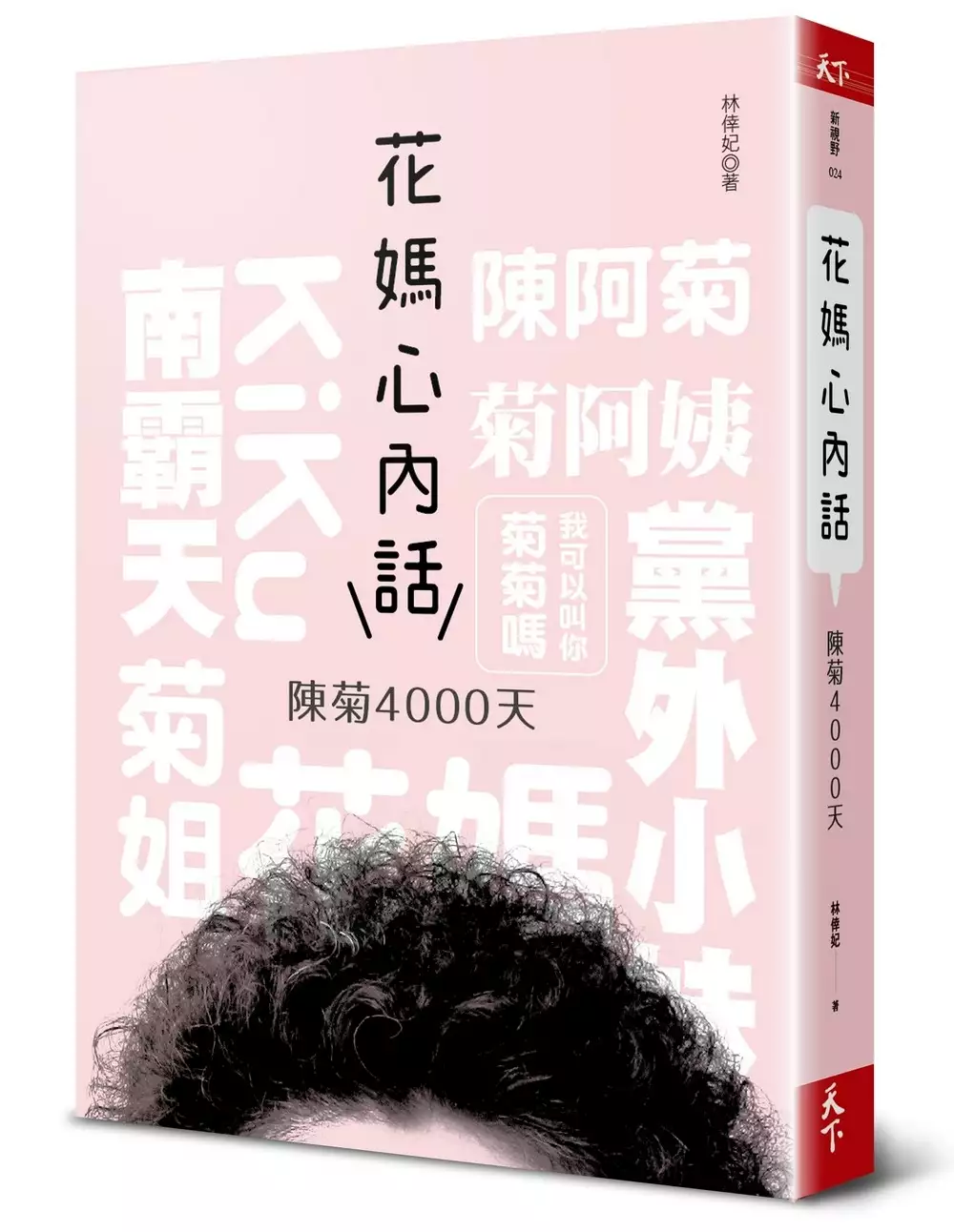

花媽心內話:陳菊4000天

為了解決台北市社會局關懷據點 的問題,作者林倖妃 這樣論述:

從黨外小妹到高雄花媽 陳菊最毫不保留的真心話 「如果你的生命中有段時間可以實踐自己的理想,不用去考慮任何人的利害關係,只要盡情發揮,豈不是人生最幸福的事情?」 看著聚光燈下熟悉的人物,我們常常忘了,他們也有簡單的夢想,從平凡開始。 大家熟悉的高雄花媽市長陳菊,很少人知道她本名是陳阿菊,出生在北台灣宜蘭三星,因為堅信人權正義,和對自由尊嚴的追求,踏入政治就沒有轉身。 陳菊從中央落腳高雄,在高雄超過四千天的日子,經歷了三次市長選舉,陳菊的理想,牽動近三百萬人的日常與人生,也面臨嚴酷的考驗。從一片荒蕪搭建起的世運會,成就高雄人驕傲的光榮感;高雄氣爆的悲劇,成為高雄人一起舔

拭復原的傷口。 就跟你我一樣,這一路上陳菊同樣有強大的時候,也有軟弱的時刻;跟志同道合的夥伴相持打拼很有成就,也要面對老戰友分道揚鑣。面對人生與人性,陳菊總是能找到堅持的力量,選擇不要被擊倒。 本書作者林倖妃是資深記者,擁有超過二十年的經歷,她不僅長期觀察在不同角色上的花媽,並且打破陳菊內心的障礙,以超過一年的時間深入訪談,談她從年輕到今天都不變的價值觀,談政治路上民進黨的起落,談政治背後的背叛與歡聚。在擔任花媽市長最後一年,最真實感慨的心內話,如今娓娓道來。 這四千天的故事,是陳菊的縮時記錄,也是台灣民主歷程的紀錄,讓人看到政治跟我們並不遙遠,只要願意投入就有改變社會的一天

,這也是像花媽這樣的政治人物,對我們共同的未來最深的期待。 花媽的人生哲學 【論工作】 ◎交情敵不過政治現實,但這些都是人性,沒有什麼好看不開的。 ◎每個人都有自己的個性,我也有我的個性,但如果兩人不能合作,就代表各自都有太多私心。 【論夢想】 ◎如果你太在乎就會很受傷,這些都是牽扯人的本質,當你沒有堅定的信仰,改變是很自然的。 ◎有基本理念的人比較不會變化,不會跟著利益走,沒有核心價值的人很容易就會改變。 【論遺憾】 ◎我的人生訓練讓我知道,你在追求某種東西,可能會失去一些東西,無法全部都擁有,我能理解也能接受和別人不一樣的人生,可能別人所擁有的我

沒有,不過我的生命厚度、深度和多樣態,當然也和別人不同。 專文推薦 「台灣何其有幸,我們不同世代的人,都能夠見證到不同面向的陳菊。而無論身處哪個年代,我相信,台灣永遠是菊姐生命中的重中之重,她也永遠是那朵堅忍、強韌、『壓不扁的台灣菊』。」──總統 蔡英文 「從黨外的小妹到叛亂犯,從部會首長到打造大高雄的第一名市長,我心中的陳菊其實還是當年那個義無反顧,為理想不顧生死的年輕女孩。」──前行政院長 蘇貞昌

在台灣無穩定住屋女性與收容設施的相互關係

為了解決台北市社會局關懷據點 的問題,作者陳怡蘋 這樣論述:

摘要 本篇論文旨在了解在台灣的無穩定住屋女性發展地方依附(place attachment)的條件、探討這群女性與其所(曾)居住的收容設施的相互關係。本篇論文企圖促成各方面的行動以催生更多有利於無穩定住屋女性發展地方依附的收容設施環境,使無穩定住屋女性免於陷入(或脫離原本)無穩定住屋的惡性循環,點亮其邁向自立、奪回「家」——這個父權的黑手用來「懲罰」離「家」女性的工具——的希望。 本篇論文採取半結構式的深度訪談法與參與式觀察法作為研究方法。研究者於 2020 年 7 月底至 2021 年 3 月中期間,訪談了分別(曾)居住於五座收容設施的十四位受訪者,並針對其中四座收容設施輔以參與式觀察

。本篇論文以後殖民女性主義(postcolonial feminism)的視角作為重要的分析工具,強調無穩定住屋女性所面臨的多重壓迫之間的交織性(intersectionality)。 本篇論文的學術定位在於填補目前學術研究體系尚未著墨之處,包含針對國內收容設施的賦權行動、不同的性別主流化(gender mainstreaming)(性別隔離或混合)空間策略的經驗研究。 本研究結果顯示,家人網絡的情感支持、安全感與控制、好好休息、生活所需的硬體設備、自由與尊重、與外在世界的連結、時間上的認同、永恆與連續性、社會地位的象徵都是在台灣無穩定住屋女性發展地方依附所需的重要價值。然而,在父權家庭意

識形態的支配下,這些女性無論過去住在家中、露宿或居住於收容設施中,經常都面臨上述價值受到剝奪的困境。相較之下,管理與空間方面的賦權以及純女性收容設施的供應則有助於強化無穩定住屋女性對於環境的控制力以及情感支持程度,進而提升其對所居住的收容設施的地方依附。

台北市社會局關懷據點的網路口碑排行榜

-

#1.第149 期 - 臺北市政府公報

發文字號:北市社老字第10540367800 號. 修正「臺北市政府社會局補助辦理社區照顧關懷據點實施計畫」第肆點、. 第陸點及第玖點,並自中華民國一百零五年八月十二日生效 ... 於 books.taipei -

#2.臺北市政府-社區照顧關懷網

社團法人台北市文山區明興社區發展協會社區照顧關懷據點. 臺北市文山區明興里木柵路二段109巷25弄6號;興隆路四段61號;秀明路一段19巷1號 02-22340391. 於 ccare.sfaa.gov.tw -

#3.營業據點一覽週六提供服務郵局(含代辦所) - 中華郵政

週休2日提供服務郵局之營業時間,請點選局名查閱。 連續假日期間郵政代辦所之營業時間,請先電洽各該郵政代辦所。 縣市. 請選擇, 基隆市, 臺北市, 新北市, 桃園市 ... 於 www.post.gov.tw -

#4.高雄市社會局關懷據點 :: 全台運動場/體育館

高雄市政府社會局,落實福利社區化,發展多元的社會服務方案,建構暢通的福利網絡,有效運用社政人力並提升社福專業素質,活化與培力民間組織,建構以家庭為主的社會工作 ... 於 stadium.idatatw.com -

#5.台北市大安區龍圖里里長蕭萬居被控詐領社會局社區照顧關懷 ...

Да бисте преузели мп3 од 台北市大安區龍圖里里長蕭萬居被控詐領社會局社區照顧關懷據點加值方案台北市二殯回饋地方經費及里鄰建設補助等經費共140, само прати Set ... 於 inspirations.intellisense.io -

#6.【活動動態】北市社會局推動尊嚴安老、用科技輔具翻轉社福

陳雪慧指出,社會局持續活化社區照顧關懷據點,從據點C強化至C+,期盼營造更多元、因地制宜的據點服務,更要將服務擴及全台北456個里,也將針對目前資源相對不足的 ... 於 icare.compal-health.com -

#7.台北市中醫師公會主辦之「2019中醫藥社區照顧關懷據點」今 ...

與會來賓包括立法院何志偉委員、台北市衛生局邱秀儀主任祕書、台北市社會局鄭文惠主任秘書、大同區健康服務中心廖秀媛主任、中興醫院劉志光院長、台北市 ... 於 ctee.com.tw -

#8.社會參與-社區照顧關懷據點及里辦專案

北投區-楊小姐、士林區-王小姐、中山區-楊小姐、文山區-施小姐。 為鼓勵長者走出家門,增進人際互動,臺北市政府社會局自民國94年起於社區開辦健康促進課程及定點 ... 於 dosw.gov.taipei -

#9.台北市私立心慈老人養護所

社會 參與及文康活動. 1. 公辦民營暨補助辦理老人服務中心會員優惠情形 2. 長青學苑 3. 老人活動據點 4. 社區照顧關懷據點 5. 老人休閒服務 6. 教育局樂齡學習中心 於 www.xinci.tw -

#10.地方新聞頻道|風傳媒

... 教父「廖老大」風車大道實測0到400公尺成績8.72秒勝中國網紅「杰尼龜」2022-04-06 21:06:12高揚凱初生之犢領表參選北市大安、文山「重磅級」選區2022-04-06 19:20:09. 於 www.storm.mg -

#11.呷百二心據點-臺北市社區照顧關懷據點- 首頁 - Facebook

呷百二心據點-臺北市社區照顧關懷據點。 10406 個讚· 29 人正在談論這個。臺北市政府社會局為了鼓勵長者多走出家門與人際互動,於社區積極開拓社區照顧關懷據點。 於 zh-tw.facebook.com -

#12.臺北市政府社會局 | 蘋果健康咬一口

台北市 老人共餐- 聯絡電話,1999(外縣市02-27208889)轉1677.電子信箱,意見信箱.地址,臺北市信義區市府路1號.洽辦單位,社會局老人福利科.服務內容說明.一、共餐據點 ... 於 1applehealth.com -

#13.北市社區關懷據點及老人服務中心有條件解封 - 奇摩新聞

因應疫情變化,臺北市政府9日召開府級防疫會議討論,自2月15日起社會局調整銀髮社區式活動包含社區照顧關懷據點、老人服務中心、長青學苑、社區整合 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#14.臺北市政府社會局補助辦理社區照顧關懷據點實施計畫

壹、目的: 臺北市政府社會局(以下簡稱本局),透過補助民間團體,由社區在地結合相關福利資源,提供健康促進、問安服務、關懷訪視、餐飲服務等,建立連續性之照顧 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#15.燦星網通股份有限公司

關於我們 公司沿革 全球據點 除濕機召回相關資訊. 本公司設立於西元2009年11月1日(2009年11月11日核准設立),前身係為燦坤實業股份有限公司(以下簡稱燦坤公司) 家電 ... 於 www.starcomgistic.com -

#16.社會局關懷據點 臺北市政府社會局 | 藥師+

臺北市政府社會局. 服務內容說明, 一、由社區提供在地服務,透過社區活動據點辦理,建立社區自主運作模式,促進長者社會參與,營造永續成長、健康的社區環境。 於 pharmacistplus.com -

#17.北市社區關懷據點及老人服務中心有條件解封 - TCnews慈善 ...

臺北市政府警察局南港分局為防制高齡者交通事故暨推動交通安全教育,101年4月特前往里辦公處舉辦交通安全宣導活動(新聞資料). 於 www.tcnews.com.tw -

#18.主顧修女會新家園動土塭仔圳關懷長輩

位於新北市泰山區的主顧修女會奇蹟之家,於(25)日舉行動土典禮。 ... 新家園是塭仔圳市地重劃第一個開工動土的工程,彰顯塭仔圳的新奇蹟由社會照護先行。 於 www.epochtimes.com -

#19.台北市政府社會局社區照顧關懷據點東門樂齡2022 年春季班課程

台北市 政府社會局社區照顧關懷據點. 東門樂齡2022 年春季班課程. 課程內容介紹. 班別. 時間. 課程內容. 師資. 費用. 烘焙烹飪. 週二下午. 14:00~16:00. 於 www.eastgate.org.tw -

#20.中興崗哨逾1甲子風華再現盼帶動部落觀光| 地方| 中央社CNA

當地的和平社區民眾透過立法委員劉櫂豪爭取經費改造活化,今天舉行落成典禮。地方以隆重儀式迎接喜事,盼帶動地方觀光。劉櫂豪、觀光局縱管處長郭振陵、 ... 於 www.cna.com.tw -

#21.服務對象與項目 - 財團法人台灣省私立健順養護中心

... 臺北市者,列入獨居。 參考資料:請見臺北市政府社會局網站- 臺北市獨居長者的定義 ... 不定期至中山區各里別、社區照顧關懷據點、公園等公共場域,. 提供社會福利 ... 於 jianshun.org.tw -

#22.臺北市政府108年度社區照顧關懷據點方案 - 台灣社區通

臺北市政府108年度社區照顧關懷據點方案. 計畫目的. 一、由社區提供在地服務,結合相關福利資源,提供關懷訪視、電話問安諮詢及轉介服務、餐飲服務、 ... 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#23.衛生福利部中央健康保險署

健保愛心不打烊. 111-01-18. 服務據點. 臺北業務組. -業務範圍-; 臺北市; 新北市; 基隆市; 宜蘭縣; 金門縣; 連江縣 ... 全國縣市定檢地圖. 署本部 東區業務組. 於 www.nhi.gov.tw -

#24.快篩試劑每劑3百元政府擬徵用?陳時中:價格一定要降 - MSN

台北 確診足跡曝!星據點、錢櫃入列. NOWnews ... 臺北市榮服處關懷訪視內湖區年長榮民. 記者郭曉蓓/臺北報導臺北市榮民服務處總幹事陳靜如今(8)日 ... 於 www.msn.com -

#25.【台語新聞】華山基金會西港站11歲邀長輩品茶賞花

臺南市西港區區長林耿漢說:「感謝華山基金會,希望借社會的力量,能夠 ... 除了在關懷據點裡品茶畫圖,華山基金會也帶著長輩來到金砂花旗木步道, ... 於 news.cts.com.tw -

#26.機關名稱:臺北市政府社會局 - 標案瀏覽

日期 類型 代碼 20220210 決標公告 1112014 20220210 公開取得報價單或企劃書公告 1112023 20220210 公開取得報價單或企劃書公告 1112020 於 ronnywang.github.io -

#27.完善連續性的長者照護體系(台北畫刊111年2月)

台北市社會局 老人福利科科長楊雅茹表示,敬老卡就像是台北市送給長者的一 ... 社區照顧關懷據點與老人日間照顧中心定期辦理健康促進課程與長者關懷訪 ... 於 travel.taipei -

#28.高雄市連日疫情累計破百陳其邁喊話醫療量能足夠 - NOWnews ...

COVID-19疫情傳播快速, 高雄市本土疫情連日來累計破百例,對於醫療量能及確診者安置部分,引發社會關注,市長陳其邁今(8)日表示,高市府依照分級醫療 ... 於 www.nownews.com -

#29.台北市社會局處補助辦理社區照顧關懷據點計畫及里辦專案將於 ...

台北市社會局 處補助辦理社區照顧關懷據點計畫及里辦專案將於109 年5月18日起進行第一階段復辦 · 一、依本府109年5月11日第36次嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情 ... 於 tccd.org.tw -

#30.臺北市政府社會局 | 健康跟著走

台北市 社區關懷據點108 - 地址,11008臺北市信義區市府路1號.洽辦單位,老人福利科.服務內容說明,一、社區照顧關懷據點及里辦專案一覽表,請參考附檔。二... 於 info.todohealth.com -

#31.檢調查老人共餐詐領補助議員:北市府陷里長於不義 - 自由時報

台北市 政府鼓勵長者走出家門,補助里長租用場地作為社區關懷據點, ... 北市民政局科長方英祖說,將請社會局提供所有里長請領社區關懷據點的補助資料 ... 於 news.ltn.com.tw -

#32.臺北市社區整體照顧服務體系-巷弄長照站(社據C)

一、經本局核定社區照顧關懷據點結合「預防及延緩失能照護計畫」為C級單位,另具有服務量能之單位,請填具附件之申請書送至本局後,向本府衛生局長照科(分機7085)申請成為 ... 於 dosw.gov.taipei -

#33.社團法人台灣防暴聯盟> 長者社區照顧服務計畫-在地培力行動 ...

隨老年人口快速成長,政府也逐漸重視社區照顧關懷據點。107年,聯盟邁出了長者方案的第一步,輔導新北市三重區社區照顧關懷據點,到109年聯盟拓展服務區域至新北八區( ... 於 www.tcav.org.tw -

#34.社區照顧關懷據點經費核銷 - 臺北市政府社會局

11008臺北市信義區市府路1號 · 老人福利科 · 辦理社區照顧關懷據點經費核銷注意事項及表件,詳如附檔。 若有相關疑問請逕洽各轄區承辦人: 南港區-陳小姐、松山區-周小姐、 ... 於 dosw.gov.taipei -

#35.博仁綜合醫院: Pojen General Hospital

博仁綜合醫院 Pojen General Hospital 台北市松山區光復北路66號 TEL:02-25786677 FAX:02-25771347 Email:[email protected]. 於 www.pojengh.com.tw -

#36.社區照顧關懷據點- 老人福利 - 臺中市政府社會局

檔案下載(或附件) · 市府分類: 社會福利 · 最後異動日期: 2022-03-18 · 發布日期: 2018-09-10 · 發布單位: 臺中市政府社會局‧長青福利科第一 · 點閱次數: 64793. 於 www.society.taichung.gov.tw -

#37.老人福利-新北市政府社會局

衛生福利部管轄新北市老人福利機構 · 新北市銀髮俱樂部名冊 · 新北市立案老人福利機構名冊 · 新北市暖心咖啡站一覽表 · 新北市社區照顧關懷據點名冊. 於 www.sw.ntpc.gov.tw -

#38.銀髮族群| 台北靈糧堂社會轉化

台北 靈糧堂與愛鄰協會合作設立「臺北市社區照顧關懷據點」,多年榮獲臺北巿社會局評鑑優等,深獲政府與社區民眾肯定。藉由社區關懷據點提供各項服務與資源連結,落實「在地 ... 於 www.breadoflife.taipei -

#39.臺北市政府社會局110年度社區照顧關懷據點(方案10/週)

臺北市政府社會局110年度社區照顧關懷據點(方案10/週). 邱, 佳慧 (PI). 通識教育中心. 研究計畫: A - 政府部門 › f - 其他(政府部門資助). 於 tmu.pure.elsevier.com -

#40.台北市共餐計畫 :: 非營利組織網

共餐是各地方政府近年來積極推行的政策,台北市政府社會局老人福利科權益倡導 ...,因應疫情及防疫新生活北市社區照顧關懷據點維持共餐.發布機關:臺北市政府社會局. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#41.臺北市北投老人服務中心 - 士林靈糧堂社會福利協會

連結關懷據點及社區資源進行長者服務,以落實福利社區化及在地老化的目標。 辦理優雅老化講座:幫助長者與一般民眾即早認識老年疾病、長照服務、財務規劃等,預先安排 ... 於 slsc.org.tw -

#42.完善連續性的長者照護體系(台北畫刊111年2月) | 臺北旅遊網

台北市社會局 老人福利科科長楊雅茹表示,敬老卡就像是台北市送給長者的一 ... 社區照顧關懷據點與老人日間照顧中心定期辦理健康促進課程與長者關懷訪 ... 於 today.line.me -

#43.老人服務中心及社區照顧關懷據點等自主檢核表或注意事項

老人機構、長照居家社區機構、老人服務中心及社區照顧關懷據點等自主檢核表或注意事項 · 臺北市老人福利機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫作為現況自我檢查表 · (衛生局版)長照 ... 於 dosw.gov.taipei -

#44.臺北市法規查詢系統

北市 08-06-3007. 名稱. 臺北市政府社會局104年度辦理社區照顧關懷據點實施計畫 非現行版本. 法規位階. 行政規則-屬行政程序法第159條第2項第2款規定之行政規則. 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#45.方案補助-社區照顧關懷據點方案 - 臺北市政府社會局

社區照顧關懷據點方案 ; 11008臺北市信義區市府路1號 · 老人福利科 · 一、由社區提供在地服務,透過社區活動據點辦理,建立社區自主運作模式,促進長者社會參與,營造永續成長 ... 於 dosw.gov.taipei -

#46.台灣中油全球資訊網

(液化石油氣價格為車用,自109年12月2日零時起實施); (酒精汽油未扣除能源局優惠 ... 企業社會責任; 中油實施各項社會關懷,如獎學金、殘障福利設施等,如有疑問請與 ... 於 www.cpc.com.tw -

#47.社區照顧關懷據點及據點設置C級巷弄長照站,因應嚴重特殊 ...

點閱數:860 · 資料更新:110-12-21 13:45 · 資料檢視:110-12-21 13:45 · 資料維護:臺北市政府社會局. 於 dosw.gov.taipei -

#48.快訊/北市社區關懷據點開放長者內用共餐、卡拉ok、麻將、桌遊

疫情趨緩,北市也頒布最新防疫政策,有關北市社區照顧關懷據點、長青學苑開放指引等,北市社會局長周榆修表示,將同意開放長者內用共餐跟外帶餐食, ... 於 www.ettoday.net -

#49.弱勢、老幼、原住民、新住民全族群兼顧徐耀昌撐起幸福苗栗

這些長者藉由一週數次到關懷據點走動,與朋友熱唱、相聚、共餐,不知不覺間,整個人彷彿年輕了好幾十歲。 這般和樂的景象,不僅限於苗栗縣單一社區、單一 ... 於 www.cw.com.tw -

#50.新北6年回收104噸舊玩具變寶貝- 地方新聞 - 中國時報

新北市社會局指出,市府與台灣玩具圖書館協會、 ... 回收超過104噸重的玩具,相當於種植2097棵樹木減碳量,整新後的玩具造福許多關懷據點孩子、長者。 於 www.chinatimes.com -

#51.臺北市社區照顧關懷據點 - 工商筆記本

臺北市政府社會局-社會參與-社區照顧關懷據點及里辦專案. 地址, 11008臺北市信義區市府路1號. 洽辦單位, 老人福利科. 服務內容說明, 一、社區照顧關懷據點及里辦專案 ... 於 notebz.com -

#52.全國社區照顧據點高雄初賽阿公阿嬤賣力演出(中央通訊社)

這項由弘道老人福利基金會與各縣市政府社會局處合辦的老人關懷據點比賽,有一百十 ... 十一日公布二十隊晉級隊伍,參加二十五日在台北市中油大樓國光會議廳的總決賽。 於 www.hondao.org.tw -

#53.衛福部推動之社區照顧關懷據點政策 - 調查報告

然臺北市政府社會局辦理之「老人活動據點方案」(分成1.0、2.0、3.0)及「社區照顧關懷據點」(分成3.1、4.0、5.0),1.0到5.0等級之差異在於提供服務項目的多寡,例如據點 ... 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#54.北市銀髮貴人薪傳技藝30週年超過300位銀髮貴人認證 - 台灣好 ...

臺北市政府社會局110年重陽系列活動-銀髮貴人薪傳技藝年度發表會活動於10 ... 照顧關懷據點、社福機構等共144個單位持續進行薪傳服務,「銀髮貴人薪傳 ... 於 www.taiwanhot.net -

#55.報告單位:臺北市政府社會局老人福利科日期:108年01月09日

108年度 社區照顧關懷據點計畫說明會 報告單位:臺北市政府社會局老人福利科 日期:108年01月09日 臺北市政府社會局 DepartmentofSocialWelfare,TaipeiCityGovernment. 於 slidesplayer.com -

#56.社會參與-臺北市社區照顧關懷據點提供共餐單位一覽表

臺北市社區照顧關懷據點提供共餐單位一覽表 ; 1999(外縣市02-27208889)轉1677 · 意見信箱 · 臺北市信義區市府路1號 · 社會局老人福利科 · 一、共餐據點一覽表,請參考附檔。 於 dosw.gov.taipei -

#57.潘淑滿2019 臺北市新移民社區關懷據點的定位與轉型現況成效 ...

臺北市新移民社區關懷據點的定位與轉型現況、成效與展望。台北市政府社會局委託研究報告(技術報告)。 全部作者, 潘淑滿. 專書類別, 學術論著專書. 語言, 中文 ... 於 www.sw.ntnu.edu.tw -

#58.北市公布8大張確診足跡錢櫃、師大知名皮膚科診所入列

8 天前 — 台北市衛生局再度釋出大量足跡,台中婚宴案相關確診者足跡包括捷運台北捷運紅線、綠線與藍線多處站點,且在順成蛋糕、家樂福、好市多等處停留, ... 於 tw.appledaily.com -

#59.〈書面質詢〉建請社會局向中央疫情指揮中心爭取將社區關懷 ...

〈書面質詢〉建請社會局向中央疫情指揮中心爭取將社區關懷據點服務人員 ... 優先接種名單,北市長輩新冠疫苗開打,柯市長還特別呼籲里鄰長及社區關懷 ... 於 tcc8707.tcc.gov.tw -

#60.社區照顧關懷據點方案

地址, 11008臺北市信義區市府路1號 ; 洽辦單位, 老人福利科 ; 服務內容說明, 一、由社區提供在地服務,透過社區活動據點辦理,建立社區自主運作模式,促進長者社會參與,營造 ... 於 agency.twinner.com.tw -

#61.社區照顧關懷據點

每周五: 14:00 歌唱教學. 活動地址:台北市大同區伊寧街37號1樓. 大家一起做運動 · 大家一起做運動. 社會局和衛生局為長者據點設計一系列運動活動. 44 Photos. 1050902. 於 ccviawa.org -

#62.勝一化工股份有限公司

勝一化工是台灣電子級溶劑的主要大廠,以卓越的品質,專業優良的服務,受到產業... 勝一化工於1979年在高雄市永安工業區創立,由孫靜源先生結合合板業主要領導. 於 www.shinychem.com.tw -

#63.何志偉- 维基百科,自由的百科全书

就任立委後,為支持中央長照進入鄰里社區,與衛福部、台北市政府衛生局、社會局,以及台北市中醫師公會、中藥商公會共同合作,在台北市大同區首創「中醫藥社區照顧關懷據點 ... 於 zh.wikipedia.org -

#64.社區照顧關懷據點專區 - 高雄市政府社會局長青綜合服務中心

社區照顧關懷據點服務簡介一、緣由:. 目前面臨人口結構高齡化趨向,預估至民國116年本市老年人口數將佔本市總人口數之20% ... 二)主辦單位:高雄市政府社會局。 於 senior.kcg.gov.tw -

#65.台中市民為善不欲人知議員牽線捐贈中市府復康巴士 - 西門町 ...

為社會貢獻一己之力!台中市民劉女士多年默默行善,關懷身心障礙者,昨(6)日捐贈市府社會局1輛小型復康巴士,盼擴大台中市的服務能量,因捐贈者為. 於 6square.com.tw -

#66.臺北市銀髮族服務-社區照顧關懷據點

欄位, 值. accrualPeriodicity, 每月. authorized, 0. categoryThemeId, 001. contactEmail, [email protected]. contactName, 呂靖文. 於 163.29.157.32 -

#67.臺北市北區新移民社區關懷據點 - 賽珍珠基金會

一、緣起臺北市政府社會局為有效協助新移民及其家庭得到完善協助,預防個人及 ... 其中,北區新移民社區關懷據點委由財團法人台北市賽珍珠基金會承接辦理,以主動關懷 ... 於 www.psbf.org.tw -

#68.慈濟全球資訊網

慈濟,證嚴上人,慈濟人,慈善,醫療,教育,人文,尼泊爾,慈濟尼泊爾地震救災,慈濟基金會,救災,地震,慈濟醫療,慈濟賑災,義診,慈濟技術學院,慈濟大學,精舍,靜思堂,祈福. 於 www.tzuchi.org.tw -

#69.社會福利界的游牧民族? 非營利組織承接臺北市社區照顧關懷 ...

臺北市社會局賦予老服中心輔導社區據點的工作,即. 是期望以老服中心作為行政區的在地化資源中心,誘發與推動關懷據點的. 建立,達到社區營造及社區參與目標。因此,首要的 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#70.嚴重特殊傳染性肺炎 - 衛生福利部疾病管制署

2019年12月以來,湖北省武漢市展開呼吸道疾病及相關疾病監測,發現不明原因病毒性肺炎病例。個案臨床表現主要為發熱,少數病人呼吸困難,胸部X光片呈 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#71.北市今微解封社區照顧據點復課長者:終於可上課 - 聯合報

社會局 9日公布,15日起調整銀髮社區式活動包含社區照顧關懷據點、老人服務中心等方案防疫措施,全面恢復課程服務並且「有條件開放共餐」,開放社區照顧 ... 於 udn.com -

#72.臺北市銀髮族服務-社區照顧關懷據點 - 政府資料開放平臺

臺北市政府OAS標準之API說明文件:https://data.taipei/api/comments/doc. 相關資料集. 友善兒童少年福利服務據點 · 臺北市老人安養暨長期照顧機構評鑑 · 社會福利 ... 於 data.gov.tw -

#73.老人機構、據點 - 臺北市政府社會局

老人機構、據點 ; 3, 社區照顧關懷據點及據點設置C級巷弄長照站,因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情相關因應措施, 110-09-08 ; 4, 感染控制措施指引及建議, 109-02-20. 於 dosw.gov.taipei -

#74.社區照顧關懷據點-配合社會局公告之共餐原則 - 社團法人台北市 ...

自8月13日起,各據點請以保持社交距離(如採梅花座)或設置隔板、不吃桌菜並使用『個人專用餐具』等原則下辦理共餐。 回上一頁. 社團法人台北市向日葵慈善協會│聯絡電話: ... 於 sunflower-charity.org.tw -

#75.社工督導(台北市北區新移民社區關懷據點) 03/18更新 - 104人力 ...

【工作內容】台北市士林區- 服務以下新住民家庭: 設籍或居住於臺北市中山、士林、北投區 ... (八)依「台北市政府社會局受託及補助單位社工人員薪資加給表規定」核薪。 於 www.104.com.tw -

#76.臺北市政府強化社會安全網計畫 - 衛生福利部

臺北市社會安全網. 補強執行計畫 ... 社會結構帶給人的無力感. 我們選擇相信「改變是可能的」. 瘋狂找地. 設立據點 ... 社會局自104年起積極爭取空間佈建各項社福設施. 於 www.mohw.gov.tw -

#77.馬祖資訊網| 馬祖的入口網站

南北之星快輪7日完成台馬航線試營運,南北海運公司上午在台北港、福澳港兩地舉辦開航儀式。 首航282名乘客,上午10時10分從台北港出發,3小時15分即抵達南竿福澳港,大幅 ... 於 www.matsu.idv.tw -

#78.「社區長照石頭湯整合服務新主張」 臺北市12區社區整合照顧 ...

北市社會局 107年6月1日於信義區黎忠區民活動中心辦理「社區整合照顧服務12區正式 ... 外,更深入社區關懷提供送餐服務、居家醫療訪視、辦理社區關懷據點及志願服務等。 於 1966.gov.tw -

#79.臺北五心銀向幸福 - 北投社區大學

臺北五心銀向幸福 為提供長輩更多關懷與照顧,臺北市政府現正推動「臺北五心. ... 社會局據點臉書粉絲專頁(請搜尋「呷百二心聚點-臺北市社區照顧關懷 ... 於 www.btcc.org.tw -

#80.北市社區關懷據點及老人服務中心有條件解封 - 蕃新聞

因應疫情變化,臺北市政府9日召開府級防疫會議討論,自2月15日起社會局調整銀髮社區式活動包含社區照顧關懷據點、老人服務中心、長青學苑、社區整合 ... 於 n.yam.com -

#81.臺北市銀髮族服務-社區照顧關懷據點 - 台灣公開資訊網

... 銀髮族服務-社區照顧關懷據點,來源:臺北市政府社會局,格式:機構類型;機構名稱; ... 社區照顧關懷據點 財團法人台北市台北中華基督教會(公理堂) 臺北市中山區康樂里 ... 於 tw.datagove.com -

#82.台北市支持服務據點七 - 中華民國家庭照顧者關懷總會

1.社區相關服務(長青大學、送餐、外展服務、社區據點合作等) · 2.日間照顧服務 · 3.居家服務 · 4.團體家屋 於 www.familycare.org.tw -

#83.社區照顧關懷據點之合產分析:高齡志工及活躍老化

全市老年人口佔16.1%,. 並預估在2021 年突破20%,相較全國提前五年進入超高齡化社會。 依據〈107 年度臺北市政府社會局補助辦理社區照顧關懷據點實施計畫〉及. 〈臺北市 ... 於 taspaa.org -

#84.社區照顧關懷據點暨巷弄長照站 - 桃園市政府-社會局

本市社區照顧關懷據點暨巷弄長照站因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情,檢送「衛生福利多元預防社區式活動因應COVID-19防疫管理指引」,並自110年12月14日起生效, ... 於 sab.tycg.gov.tw -

#85.社區照顧關懷據點1-12月份課程及共餐服務

(共餐費用每餐40元,享80元便當, 全月優惠價350/月)。 補助單位:臺北市政府社會局. 主辦單位:中華民國紅十字會台北市分會 敬邀. 活動據點::台北市 ... 於 taipeiredcross.org.tw -

#86.樂齡臺北技藝薪傳銀髮貴人甄選活動開跑

臺北市政府社會局新聞稿發稿單位:老人福利科發稿時間:104年2月2日聯絡人:陳育菁 ... 社會福利機構、老人安養、長期照顧暨老人公寓(住宅) 、社區照顧關懷據點與老人 ... 於 swd.wda.gov.tw -

#87.因應疫情升溫北市社區照顧關懷據點暫停課程與共餐

發稿單位:老人福利科發稿日期:111年1月28日聯絡人:楊雅茹科長聯絡電話:1999轉分機6967因應近日疫情升溫,臺北市政府26日召開府級防疫會議,社會局 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#88.臺北市新移民社區關懷據點

東區新移民社區關懷據點(YWCA) · 點閱數:14654 · 資料更新:110-10-15 14:01 · 資料檢視:110-10-15 14:01 · 資料維護:臺北市政府民政局人口政策科. 於 nit.taipei -

#89.臺北市銀髮族服務-社區照顧關懷據點 - SheetHub.com

ADDRESS_CODE L1_CODE L1_NAME ORG_TYPE ORG_GROUP_N... 88909050 04011741767101466656 04 銀髮族服務 12 社區照顧關懷據點 88909051 04014728055971860886 04 銀髮族服務 12 社區照顧關懷據點 88909052 04142782508486509324 04 銀髮族服務 12 社區照顧關懷據點 於 sheethub.com -

#90.認識我們∣ 愛鄰社區服務協會

4月大同、信義象山、北投、總辦公室承辦北市兒童及年服務計劃 ... 11月愛鄰分享之家及士林辦事處獲社會局考評為「99年度優等社區照顧關懷據點」。 於 www.i-link.org.tw -

#91.台北市|社區關懷據點工作職缺/工作機會-2022年4月

幸福企業徵人【台北市|社區關懷據點工作】臺北市失智症據點管理員等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅眾多知名企業職缺,求職者找工作可依照想要的工作地區、職務、產業 ... 於 www.1111.com.tw -

#92.臺北市立大學社會局社區照顧關懷據點【成功老化講座

好消息✨【長青學苑110年春季班】 即日起至109.12.28止開放報名~ ❤️報名對象:限年滿60歲以上且本人、配偶或其直系血親設籍臺北市 上課時間:110.2.23-110.5.13 (12 ... 於 taipeiway.utaipei.edu.tw -

#93.台北市中正國宅銀髮族服務中心

由於國宅的高齡者比例相當高,民國89年市府於 ... 設立「台北市社區照顧關懷據點.0」及「長照2.0 巷弄長照站」,於青年公園周 ... 臺北市政府社會局委託. 於 www.wheat.org.tw -

#94.Airiti Library華藝線上圖書館

臺北縣市政府執行「建立社區照顧關懷據點實施計畫」治理模式之研究 ... 臺北市政府社會局,2003,《臺北市社區發展協會現況調查研究》,臺北市政府社會局編印。 於 www.airitilibrary.com -

#95.社區照顧關懷據點

指導單位:臺北市政府社會局 主辦單位: 社團法人台北市士林全人關懷協會 協辦單位: 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 臺北市立聯合醫院陽明院區 臺北市立關渡醫院 於 www.shca.org.tw -

#96.台北市明起開放關懷據點長者可共餐、唱卡拉OK或打麻將

面對疫情趨於穩定,指揮中心宣布明(2)日放寬部份場所的口罩管制措施,台北市除了會遵循中央規定外,今(1)日也頒布最新防疫政策,有關北市社區照顧 ... 於 www.setn.com