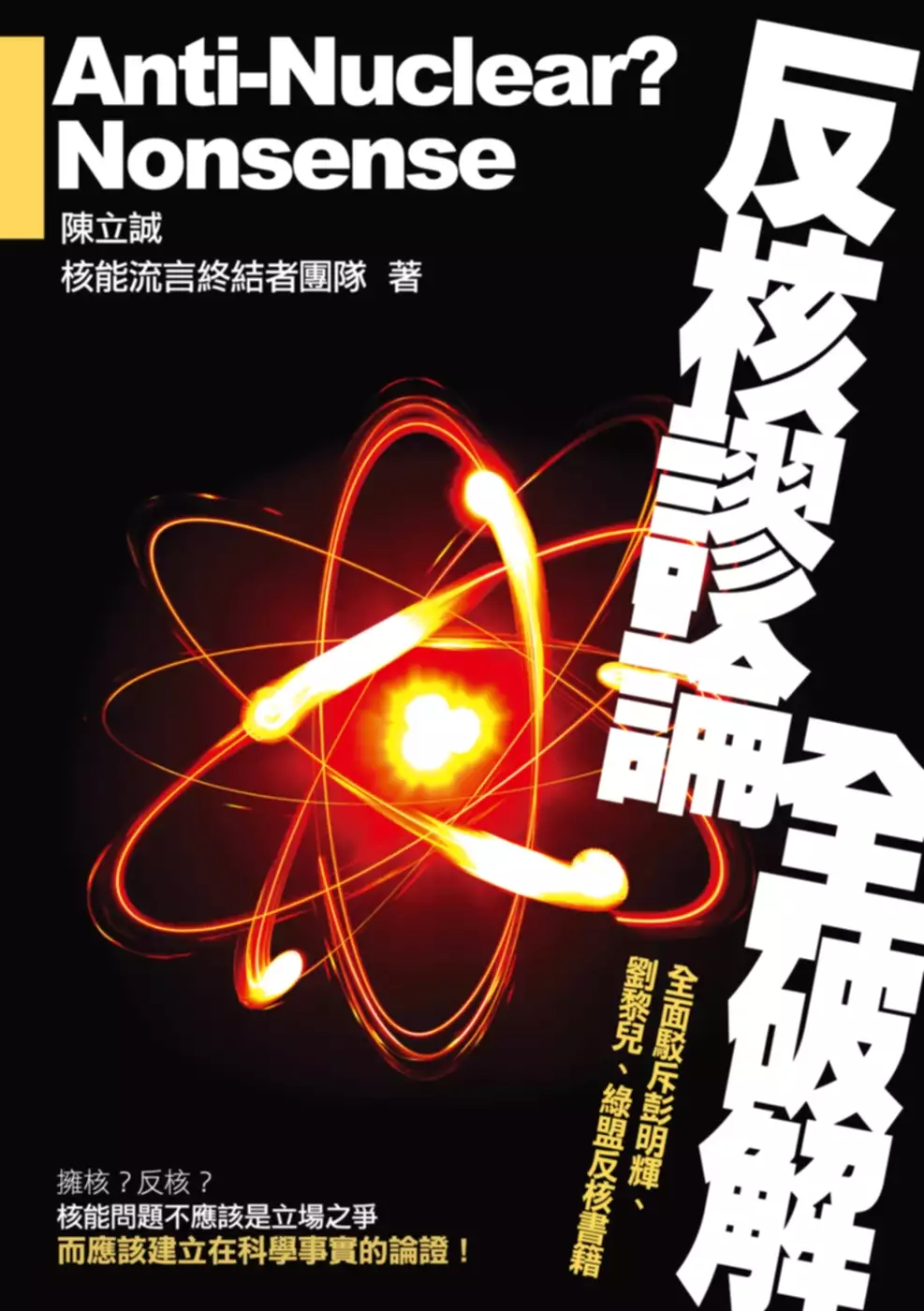

台電澄清的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳立誠,核能流言終結者團隊寫的 反核謬論全破解:全面駁斥彭明輝、劉黎兒、 綠盟反核書籍 可以從中找到所需的評價。

另外網站電費10月將調漲?台電澄清:純屬臆測 - Taiwan News也說明:台電說明,電價考量5%合理利潤供台電填補累積虧損.台電上半年大虧近300億,引發外界揣測10月電費將有所調整,對此,台電澄清,目前「電價穩定準備」尚 ...

國立中興大學 台灣與跨文化研究國際博士學位學程 貝格泰所指導 凃秀蓮的 1980年代與2010年代台灣小說核能風險再現之分析及風險教育之課程設計:以大專通識英文為例 (2021),提出台電澄清關鍵因素是什麼,來自於風險感知、核能風險、風險教育、以英文為外語課程設計。

最後網站沒人敢說的事實: 核能、經濟、暖化、脫序的能源政策則補充:台電 在媒體誤導後儘管經常以新聞稿方式澄清,只是很遺憾這些更正和澄清罕見報載。本地媒體對核能的偏見已非一日之寒,而是累積數十年的老問題。有些媒體充斥對核能的負面 ...

反核謬論全破解:全面駁斥彭明輝、劉黎兒、 綠盟反核書籍

為了解決台電澄清 的問題,作者陳立誠,核能流言終結者團隊 這樣論述:

反核?擁核? 核能問題不應該是立場之爭 而應該是建立在科學事實的論證 反核?擁核?核能問題不應該是立場之爭,而應該是建立在科學事實的論證! 台灣目前的能源政策極端錯誤,陷國家及人民於極為危險的情境。能源政策的錯誤不只核能一端,但核能卻是整體能源政策極重要的一環。反核聲浪在台灣蔚為潮流,然而反核論述中,許多未盡正確,本書主要針對市面上三部重要反核論著中的錯誤觀點加以討論駁斥:其一是彭明輝教授所著《有核不可─擁/反核的33個理由》,其二是劉黎兒女士所著《台灣必須廢核的十個理由》,其三則是綠色公民行動聯盟(綠盟)編著的《核四真實成本與能源方案報告》。希望藉由此書的充分討論,提供

民眾關於核能議題更完整的資訊。 本書特色 本書以論據反駁反核著名三書:彭明輝教授《有核不可─擁/反核的33個理由》、劉黎兒《台灣必須廢核的十個理由》、綠色公民行動聯盟(綠盟)《核四真實成本與能源方案報告》,提供讀者不同的觀點。

台電澄清進入發燒排行的影片

平面媒體報導,台電核一廠去年12月21日發生工人不慎挖破冷卻水管事件,恐讓核電廠陷於核災風險,上午台電澄清,核一廠兩部機組皆已除役,事發當時冷卻系統正常運作,遭挖破的管路是屬於備用系統,在核安與冷卻上都沒有問題,不過原能會經過調查,表示雖不涉及安全問題,針對現場作業疏失,將開立五級違規。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/520791

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

#公視新聞 #即時新聞

-

看更多:

■【P sharp新聞實驗室】全媒體新聞實驗,提供新一代的新聞資訊服務。 (https://newslab.pts.org.tw)

■【PNN公視新聞議題中心】聚焦台灣土地環境、勞工司法、族群及平權等重要議題。 (https://pnn.pts.org.tw)

1980年代與2010年代台灣小說核能風險再現之分析及風險教育之課程設計:以大專通識英文為例

為了解決台電澄清 的問題,作者凃秀蓮 這樣論述:

傳統以科學統計數據作為風險評估的方式目前受到極大的挑戰,尤以統計數據的風險評估往往只鎖定在其所認定具體事項與一定的事件規模,但是令人詬病的是這樣的測量風險的方式過於簡化,容易誤判風險規模,進而造成錯誤政策制定。故,本論文意旨提供另一種風險評估的方法—從風險認知理論,了解風險是如何被感知與形塑。就個人風險感知而言,如何詮釋風險比如何計算風險來得重要。風險意識與工業現代化的興起密切相關。台灣因在二戰後快速發展工業現代化,導致內部(本地)社會動態和外部(世界)影響形塑台灣的風險感知。本文欲探討主題之一核能科技具有風險研究指標性,因為核能風險就是發展社會現代性所產生的風險,它是地方性的風險同時也是世

界性的風險。台灣的核能發展與台灣在二次世界大戰後所面臨的兩岸政治緊張關係與希望藉助核能科技發展提升國家經濟實力並成為現代化國家有關,因此1960年代清華大學核子工程系成立正是為了培育本土專業核子工程師。台灣在戒嚴時期將核能發展視為國家重要政策,除了利用核能科技協助經濟發展外,更利用核能科技提升國民對國家認同性,因此挑戰核能科技也是挑戰威權政治。1985年的《廢墟台灣》與1986年的〈天火備忘錄〉這兩部核小說以核災寓言諷刺台灣的威權政治。事隔30年,受到福島核災的衝擊,第三部核能小說—《零地點》明確以小說作為反核運動的媒介。2016年台灣歷經第二次政權和平轉移,核能科技政策也從1950年代積極發

展到2016年蔡政府的推動「2025年非核家園」政策,其轉變受其歷史脈絡影響,然而一般民眾對於複雜的現代風險往往感到無所適從。正因風險小至影響個人風險感知,大至影響政策制定,因此需從教育引導理解風險是如何被形塑與感知,然,風險教育課程涵蓋不同領域的知識素材,而通識課程的核心就是打破學科領域藩籬,整合不同領域知識,故本研究的主題之二以風險教育作為大學通識英文課程之以英文為外語課程設計,以英語作為知識傳達媒介,讓英文語言課程不再只是以去脈絡化的文本教材進行機械式學習模式,而是能將社會文化議題結合於課程設計,使大學通識英文課程更具深度與廣度。

台電澄清的網路口碑排行榜

-

#1.澎湖民眾質疑電費暴增台電澄清說明(圖) | 中央通訊社

澎湖地區住戶近日紛紛反映家用的電費暴增,台電澎湖區營業處對於外界質疑聲浪,13日提出澄清說明, 並現場並實際以機械表和AMI智慧電表使用比較, ... 於 today.line.me -

#2.聚日式鍋物

聚日式鍋物,情人相聚,好甜蜜,朋友相聚,繫友誼,家人相聚,嚐溫馨,聚精選新鮮豐富食材與絕妙. 於 www.giguo.com.tw -

#3.電費10月將調漲?台電澄清:純屬臆測 - Taiwan News

台電說明,電價考量5%合理利潤供台電填補累積虧損.台電上半年大虧近300億,引發外界揣測10月電費將有所調整,對此,台電澄清,目前「電價穩定準備」尚 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#4.沒人敢說的事實: 核能、經濟、暖化、脫序的能源政策

台電 在媒體誤導後儘管經常以新聞稿方式澄清,只是很遺憾這些更正和澄清罕見報載。本地媒體對核能的偏見已非一日之寒,而是累積數十年的老問題。有些媒體充斥對核能的負面 ... 於 books.google.com.tw -

#5.好房 House Fun 8月號/2013 (NO.4)實價登錄淪為炒作平台?

... 而除了鄰近的澄清湖觀光重鎮,境內並無大型商圈`公園或是文教區。 ... 議仁武的交通四通八達,加上近年來政府單位以綠化為目標,將台電高壓電塔電纜地下化'並積極解決 ... 於 books.google.com.tw -

#6.門市查詢 - 路易莎

麗京棧門市(即將開幕). 電話/02-2901-6869. 地址/ 新北市泰山區新北大道七段36號. 營業時間/週一至週日07:00-21:00. 國定假日照常營業. 座位30席以上. 輕食早午餐. 於 www.louisacoffee.co -

#7.「電費3段計價差10倍」網路謠言三冠王台電小編怒:每年來一次

對此,台電臉書小編昨晚發文澄清「這是假的!假的!假的!」抱怨該則網路謠言榮登三冠王,且每年都來一次。台電解釋,一般家中電費是依用電量來計算 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#8.修正核廢場址為新北打造?台電澄清無針對 - Rti 中央廣播電臺

針對行政院上網預告低放射性核廢料最終處置場址設置條例修正案,擬將直轄市納入選址範圍,遭到質疑是為新北市量身訂做,台電董事長楊偉甫今天(8日)在 ... 於 www.rti.org.tw -

#9.澄清專區- 最新消息- 台灣電力股份有限公司

假冒台電通知電費未繳以騙取民眾個資. 詐騙事件頻傳,近日接獲民眾反應詐騙新手法,詐騙集團假扮台電人員電話通知民眾電費逾期未繳即將停電, ... 於 www.taipower.com.tw -

#10.全台大停電:馬英九宣傳核四公投、綠營粉專挺三接 - 關鍵評論網

台電說明,因為電廠的電送不出去,基於電廠保護機制,便有了停電做法, ... 全台大停電:馬英九宣傳核四公投、綠營粉專挺三接,台電澄清「電網故障 ... 於 www.thenewslens.com -

#11.闢謠/供電吃緊恐又停電?電費傳分時計價?台電澄清:假的

今(20)日氣象預報仍舊是高溫炎熱,加上學校停課,民生用電增加,台電預估尖峰用電提高為3780萬瓩,今天備轉容量率預估為6.61%,供電燈號為黃燈, ... 於 www.setn.com -

#12.台電:零星停電多屬配電系統問題頻率已逐年下降| 生活 - 中央社

台電澄清 ,每戶平均停電次數與時間,都如實公佈於台電官網,同時,只有徹底分析事故主因加以改善,才能治本。 台電表示,各界詮釋、解讀數據的方向 ... 於 www.cna.com.tw -

#13.信義商圈大停電台電澄清:均屬用戶造成 - 好房網News

... 等一帶共376戶停電,影響到台北忠孝東路、信義商圈,包括A13大遠百,停電超過半小時。對此,台電澄清,台北市下午傳出兩起停電事故,均屬用戶造成。 於 news.housefun.com.tw -

#14.媒體報導台電各區處中午禁開冷氣台電澄清:未限制區處空調 ...

媒體報導台電各區處中午禁開冷氣台電澄清:未限制區處空調使用時間(資料來源:經濟部): 日期:111-07-28資料來源:南部聯合服務中心. 針對媒體報導指出台電單位限制空調 ... 於 eysc.ey.gov.tw -

#15.黃珊珊稱松湖變電所執意原址台電:評估過11處 - 芋傳媒

無黨籍台北市長參選人黃珊珊關切松湖變電所興建,稱市府列出替代地點,台電仍執意原址;台電澄清,評估過包括內湖污水處理廠、內湖科技園區等11 個 ... 於 taronews.tw -

#16.獎金高致觀感差台電澄清 - 蕃新聞

(中央社記者黃巧雯台北29日電)電價醞釀調漲,針對外界關切績效獎金部分,恐造成社會觀感不佳,台電總經理李漢申表示,為維持24小時供電的穩定度, ... 於 n.yam.com -

#17.門市查詢|星巴克| Starbucks Taiwan

簡單搜尋星巴克門市,滿足你的咖啡慾望. 於 www.starbucks.com.tw -

#18.缺電導致秋冬降壓?台電澄清說明原因 - 人間福報

台電 說明且澄清降壓原因與理由。圖/unsplash. 【本報台北訊】有媒體揭露,台電罕見在秋冬11月供電「降壓」,證明現在就是缺電。台電今日表示,電力 ... 於 www.merit-times.com -

#19.澄清專區- 最新消息- 台灣電力股份有限公司

台電 會發回饋金504 元? 台電節電獎勵活動不是登錄就有獎勵金,民眾登錄電號之後,還要『省電』才可獲得!並非 ... 於 www.taipower.com.tw -

#20.澄清專區- 最新消息- 台灣電力股份有限公司

台電 和經濟部提供的闢謠圖說,歡迎轉貼及分享,避免親友受騙上當! 於 www.taipower.com.tw -

#21.媒體報導台電各區處中午禁開冷氣台電澄清

媒體報導台電各區處中午禁開冷氣台電澄清:未限制區處空調使用時間. 點閱數:458. 針對媒體報導指出台電單位限制空調使用時段,台電說明,台電公司對 ... 於 www.moea.gov.tw -

#22.經濟部澄清台電公司向民間購電有助於降低整體發電成本

對於近日外界質疑台電公司溢價買電轉嫁全民買單一事,經濟部澄清,台電公司向民營電廠(IPP)購電可提升系統供電安全穩定、避免實施限電,並有助於降低 ... 於 www.energypark.org.tw -

#23.小心有詐!台電公司不會指定用戶匯款或依語音操作繳費

台電 公司不會指定用戶匯款或依語音操作繳費,如接獲可疑通知請立即向165反詐騙專線查證! 首頁> 最新消息> 澄清專區. 發表日期:2022-05-12. 於 www.taipower.com.tw -

#24.市政新聞-中南部空品明起漸改善中市府持續應變減緩空污

有關中火議題,環保局表示,對於中火污染管制,市府除督促其燃煤機組減煤減排外,針對台電設置燃氣機組所採取的一貫立場是汰舊換新,而非只是將燃煤 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#25.「機關辦理公共工程導入建築資訊建模BIM技術」委託專業服務案成果報告書

... 案例基本資料工程名稱 C04-台電林口-頂湖工程 345kV 電纜線路#41、#43、#56~頂湖 ... 減少施工期間的變更□減少疑義澄清的數量(Reduced number of RFIs) □其他:。 於 books.google.com.tw -

#26.鳥獸碰觸致停電頻傳台電澄清「平均件數並無特別增加」

關於今(21)日北部及高雄部分地區發生停電,台電表示,近年來停電事故發生件數已呈現降低趨勢,也以加裝驅鳥器、防鼠網、樹木修剪及孔洞封填等措施, ... 於 news.ttv.com.tw -

#27.遭批缺電還要提前關閉核二台電澄清非事實 - 放言Fount Media

(中央社記者曾智怡台北27日電)針對媒體社論指出,台電明明缺電卻提前關閉核二1號機,台電今天澄清,核二1號機因地方政府未同意興建乾貯設施,以致反應爐 ... 於 www.fountmedia.io -

#28.反核謬論全破解: 全面駁斥彭明輝、劉黎兒、 綠盟反核書籍

把採購燃料費的大部份成本,在會計作帳時,列入資產負債表的固定成本中,不算未列保險「提高錯誤內容澄清說明短報的核電成本 1.台電公司財務報表係依據一般公認會計原則據 ... 於 books.google.com.tw -

#29.轉投資電廠拉抬電價台電澄清| 大紀元

轉投資電廠拉抬電價台電澄清. 更新: 2012-03-29 5:15 PM | 人氣: 3. 【大紀元3月29日報導】(中央社記者黃巧雯台北29日電)民進黨籍立委林佳龍今天質疑,台電轉投資的 ... 於 www.epochtimes.com -

#30.台電澄清:並無外籍船因軍演拒運燃煤也無遭漲價情事

有關媒體報導稱,外籍船因軍演拒運燃煤,臨時採用國內船公司船隻但遭漲價一事,台電鄭重澄清,此為不正確的錯誤訊息,軍演期間運煤船皆如期抵台,與國內船運公司合作也 ... 於 www.gov.tw -

#31.快訊/傳因「供電緊戒」將限電? 台電澄清:備轉率仍足

稍早傳出今晚台電可能要「限電」,我們實際求證,台電表示並沒有這樣的計畫,只是今天用電量確實破了10月以來的紀錄, ... 台電澄清:備轉率仍足. 於 news.tvbs.com.tw -

#32.網路掛號

本院網頁時間顯示將因網路傳輸延遲等因素而稍有差異10:49:38. 請選擇欲網路掛號的方式 依院區掛號 依科別掛號. 網路掛號解說圖片. 仁愛院區 · 中興院區 · 和平院區 ... 於 webreg.tpech.gov.tw -

#33.店舖賽事 - Pokémon Ga-Olé官方網站

... 2022/11/26(新北市)玩具e哥:新莊昌隆店 · 2022/11/26(高雄市)TOYWOLRD:澄清佳瑪 · 2022/11/26(高雄市)金玉堂:路竹店 · 2022/11/26(高雄市)瀚林文化廣場:自由店 ... 於 pokemongaole.com.tw -

#34.興達電廠機組狂冒煙爆炸?台電澄清非起火 - 民視新聞網

這段影片的廠房就位在高雄興達電廠,台電在大停電後釋出影片,澄清內部沒有起火,白煙是水蒸氣,現場工作人員也都很淡定的留在原地沒有逃生。 於 www.ftvnews.com.tw -

#35.#台電澄清 - Explore | Facebook

explore #台電澄清at Facebook. ... 網路盛傳台電電費計價將從用電量改為分時段計價,各時段之間的價差將高達5至10倍,在用電尖峰時段民眾必須付出更多費用,藉此達到 ... 於 www.facebook.com -

#36.遭芬蘭智庫點名採購俄煤台電澄清 - 自由財經

遭芬蘭智庫點名採購俄煤台電澄清 ... 〔記者林菁樺/台北報導〕芬蘭的智庫「能源與清潔空氣研究中心」(CREA)點名日本、南韓和台灣在俄羅斯入侵烏克蘭後的5 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#37.澄清台電員工搶修復電實況記者會 - 台灣電力工會

105.9.19 針對行政院長林全於9/17晚視察中央災害應變中心說重話指責風災停水停電,復電供水速度太慢,電… 於 tplu.org.tw -

#38.台電澄清菊地洋一先生四大疑問| 核能流言終結者維基 - Fandom

台電澄清 稿一、地質資料補充、複查工作從未間斷核四地質資料自民國55年第一次調查以來,一直持續進行補充調查及複查的工作,從未間斷,且地質的定年一向以千年, ... 於 nuke.fandom.com -

#39.核三1號機故障致停電?台電澄清5月下旬完成歲修

台灣在短短5天內進行2次分區限電,連總統蔡英文都說「難以接受」。台電坦承今(17日)晚「供電能力緊張」,外傳今晚限電情形與核三廠1號機故障有關, ... 於 e-info.org.tw -

#40.活動快訊- 最新消息 - 台灣電力公司

澄清 專區 · 活動快訊 · 業務快訊 · 政策措施. 活動快訊. 首頁> 最新消息> 活動快訊. 目前並無相關資料!! ... 澄清專區 · 活動快訊 · 業務快訊 · 政策措施. 關於台電 ... 於 www.taipower.com.tw -

#41.分行據點 - 玉山銀行

地圖檢視 ; 0783 基隆分行. Keelung Branch. 補證. 202 基隆市中正區義一路122號. No. 122,Yi 1st Rd.,Zhongzheng Dist., Keelung City 202001 , Taiwan ; 總行. Head Office. 於 www.esunbank.com.tw -

#42.到底要澄清幾次?電價將漲引發「三段式計價」假消息瘋傳

隨著台灣天氣進入炎炎夏日,台電預估22日尖峰備轉容量率為8.47%,亮出「供電吃緊」黃燈。電價審議委員會將在6月27日再度開會,本次電價調整估計至少 ... 於 www.ctwant.com -

#43.遭質疑南科發生壓降次數較多台電澄清:並無顯著異常

對今(26)日外界質疑南科發生壓降次數較多,台電表示,台電對於產業供電穩定均力求周延,惟電網互相融通,可能因為區域內發生天然災害、外物碰觸、供電 ... 於 finance.ettoday.net -

#44.環保署回應「台電再生能源沈世宏:補助玩假的」乙文

對於聯合報於1月5日「台電再生能源沈世宏:補助玩假的」報導,因部分內容或引起誤解,本署立場特予澄清說明。 一、有關報導指出「由於補助設限,造成國內業者幾乎全數 ... 於 enews.epa.gov.tw -

#45.血庫告急!台電桃園營業處設一日捐血站號召挽袖送暖

台電 桃園區營業處特別選在今(11)日光棍節與捐血中心合作,在區處入口 ... 圖:台電提供 ... 高虹安澄清絕無詐領助理加班費指綠營轉移台版柬埔寨焦點. 於 tyenews.com -

#46.新聞澄清- 最新消息與活動 - 經濟部能源局

有關報載台電規劃即時電價方案一事相關規劃僅為草案將請台電公司再思考與修改 ... 相關方案仍屬內部研議階段,台電公司目前參考國際經驗所提方案尚不成熟,也未定案。 於 www.moeaboe.gov.tw -

#47.台灣電力需量系統遭駭客入侵? 台電澄清 - YouTube

台灣電力需量系統遭駭客入侵? 台電澄清 :宜蘭某校系統異常-民視新聞. 46 views · 2 weeks ago. 0. Dislike. Share. Save. Report ... 於 m.youtube.com -

#48.班班有冷氣挨批「班班會限電」台電澄清駁限電

台電 公司指出,具有資訊及公共工程專長的沙鹿區北勢國小校長王慶祥說:「台電引入學校的能源管理系統,其實學校可以自由選擇加入,台電則提供電費扣減優惠 ... 於 www.chinatimes.com -

#49.澄清專區- 最新消息- 台灣電力股份有限公司

台電 要鄭重澄清,一般用戶的電費是以用電量計算,用多少電,適用不同級距計費,與用電時段無關。 時間電價之價格差距也沒這麼大. 就算是選用「時間電價」契約的用戶,各 ... 於 www.taipower.com.tw -

#50.黃珊珊批松湖變電所興建執意原址!台電澄清:已評估11處

(中央社記者曾智怡台北7日電)無黨籍台北市長參選人黃珊珊關切松湖變電所興建,稱市府列出替代地點,台電仍執意原址;台電澄清,評估過包括內湖污水 ... 於 www.nownews.com -

#51.黃珊珊稱松湖變電所執意原址台電:評估過11處- 華視新聞網

(中央社記者曾智怡台北7日電)無黨籍台北市長參選人黃珊珊關切松湖變電所興建,稱市府列出替代地點,台電仍執意原址;台電澄清,評估過包括內湖污水 ... 於 news.cts.com.tw -

#52.澄清網傳「明天開始電費分三段式,五倍?十倍?」為假訊息

四、案情摘要: (一)有關平面媒體於110年5月20日報導【惡意假訊息幫抬傍晚用電尖峰再傳「台電會 ... 於 cib.npa.gov.tw -

#53.111年台電新進雇員綜合行政類超強5合1題庫[台電招考]

... 或選擇期望理論公平理論藉澄清個人對於工作投入、績效要求、及獎酬的知覺予以激勵 類型特徵理論管理上實例增強學派有關增加重覆所希望行為的可能性,及減少所不希望 ... 於 books.google.com.tw -

#54.夏季電價五月起計費? 台電澄清維持不變

天氣越來越熱,今年四月用電量屢創新高!因應氣候變遷,去年電價審議委員,曾提出夏季電價,不排除提前到五月開始計費,台電強調電價暫時維持不變。 於 news.pts.org.tw -

#55.需量反應措施實施多年各國電業普遍採行並非計畫性缺電

有關國民黨臉書將「計畫性減少用電措施」稱為計畫性缺電,台電公司再次澄清,相關措施是需量反應措施的一環,也已實施多年。事實上這項政策是95年7月開始啟動,過去 ... 於 www.taipower.com.tw -

#56.澎湖民眾質疑電費暴增台電澄清說明(圖) - 奇摩新聞

澎湖地區住戶近日紛紛反映家用的電費暴增,台電澎湖區營業處對於外界質疑聲浪,13日提出澄清說明,並現場並實際以機械表和AMI智慧電表使用比較, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#57.傳台電員工限開冷氣熱昏暈倒台電澄清回應| 財經焦點 - 聯合報

另外,也有民眾反映工作停電造成不便,台電指出,計畫性工作停電是電力改善工程或公共工程、新用戶新增設備必要工作,希望民眾多體諒。 台電指出,有媒體 ... 於 udn.com -

#58.向30.5萬停電用戶致歉台電澄清「供電充裕」:起火時備轉容量 ...

台電 下午召開記者會深表歉意,並說明事故發生經過,允諾將加強電網韌性 ... 台電也澄清,並非是因電不夠、降壓造成停電,「特定人士在此時針對公投 ... 於 www.4gtv.tv -

#59.中火遭勒令停工偷復工?台電澄清否認 - 中華日報

記者陳金龍∕台中報導台電公司台中火力發電廠燃氣機組新建工程遭爆因公安意外被勒令停工,竟還偷偷復工,且發生工人飲酒互毆事件。對此,台電中部施工 ... 於 www.cdns.com.tw -

#60.需量反應不是限電! - 台灣電力公司

首頁> 最新消息> 澄清專區. 發表日期:2022-01-20. 一、 台電公司自68 年起推動各種需量反應措施, 透過以電費扣減為誘因, 引導用戶減少或移轉指定時段之用電促使用戶 ... 於 www.taipower.com.tw -

#61.全台熱成「烤蕃薯」!籲冷氣溫度調28度,暗示電不夠?台電 ...

台電澄清 表示,不是電不夠,是提醒民眾省電省荷包,至於中火2號機檢修可望於明(7/25)日凌晨併聯發電,加上各項調度措施,供電不會有問題。 於 www.businesstoday.com.tw -

#62.菜單- - 漢堡王

BURGER KING TM & © 2020 Burger King Corporation. Used under license. All rights reserved. 於 www.burgerking.com.tw -

#63.全台大停電》興達發電廠爆炸起火?台電澄清:只是水蒸氣逸散 ...

全台今(3)日上午大停電,社群軟體轉發疑似台電興達發電廠起火冒煙的照片,副廠長蔡銘洲澄清表示,是因為機組受開關場故障間接影響瞬間跳脫, ... 於 newtalk.tw -

#64.網傳電費「分三段式」最貴是平常10倍台電回應了 - 東森新聞

日前有媒體報導,台電5月因高達10%機組仍在歲修,傍晚用電尖峰緊澀。 ... 報導,再於今年05月20日在官方網站澄清專區,公開宣導澄清電費計費問題。 於 news.ebc.net.tw -

#66.台電已澄清這是假訊息(謠言),請民眾勿信 - Cofacts

台電 已澄清這是假訊息(謠言),請民眾勿信,別散佈及轉傳不實訊息。 資料佐證. https://www.taipower. 於 cofacts.tw -

#67.電費改採分時段計價?台電澄清:網路謠言 - 卡優新聞網

近期發生5天內兩度大停電事件,讓全台陷入停電恐慌。網路盛傳因應缺電狀況,台電電費計價將從用電量改為分時段計價,價差高達5至10倍,在用電尖峰時段 ... 於 www.cardu.com.tw -

#68.燦坤線上購物分類

暢銷品牌限時優惠 · 電腦/筆電/螢幕 · 電競特區 · 資訊週邊/辦公設備 · 休閒/攝影/車用 · 手機/平板/穿戴 · 電視/音響/遊戲 · 大型家電/季節專區. 於 www.tk3c.com