民歌偶然歌詞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳晟寫的 文學一甲子1+2套書:吳晟的詩情詩緣、吳晟的文學情誼 和邱哲豐,何真真的 Hit101校園民歌鋼琴百大首選(簡譜版/ 二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站偶然歌詞2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門 ...也說明:芝麻與龍眼:偶然,來自專輯《民歌往事1》。偶然歌詞:偶然就是那麼偶然讓我們並肩坐在一起, 唱一首我們的歌縱然不能常相聚也要常相憶, ...

這兩本書分別來自聯合文學 和麥書所出版 。

國立臺灣大學 音樂學研究所 沈冬所指導 蔣浩然的 再探校園民歌——以唱片音樂學、華語語系為視角 (2019),提出民歌偶然歌詞關鍵因素是什麼,來自於臺灣校園民歌、華語語系、唱片音樂學、抒情傳統、中國性。

而第二篇論文國立臺南大學 戲劇創作與應用學系碩士班 林雯玲所指導 周韋廷的 文學作家與大眾舞台: 綠光劇團吳念真文學劇場改編研究 (2017),提出因為有 吳念真、文學劇場、通俗改編、《清明時節》、《押解》、《單身溫度》的重點而找出了 民歌偶然歌詞的解答。

最後網站【我的青春我的歌】吳統雄與他的〈偶然〉 - 人間福報則補充:第二首則是台灣版〈偶然〉,「吳統雄和山野服務的朋友們」創作。 ... 哪兒唱到哪兒,歌詞一派清新,很適合抱著吉他或自唱,或合唱,很有所謂的「民歌 ...

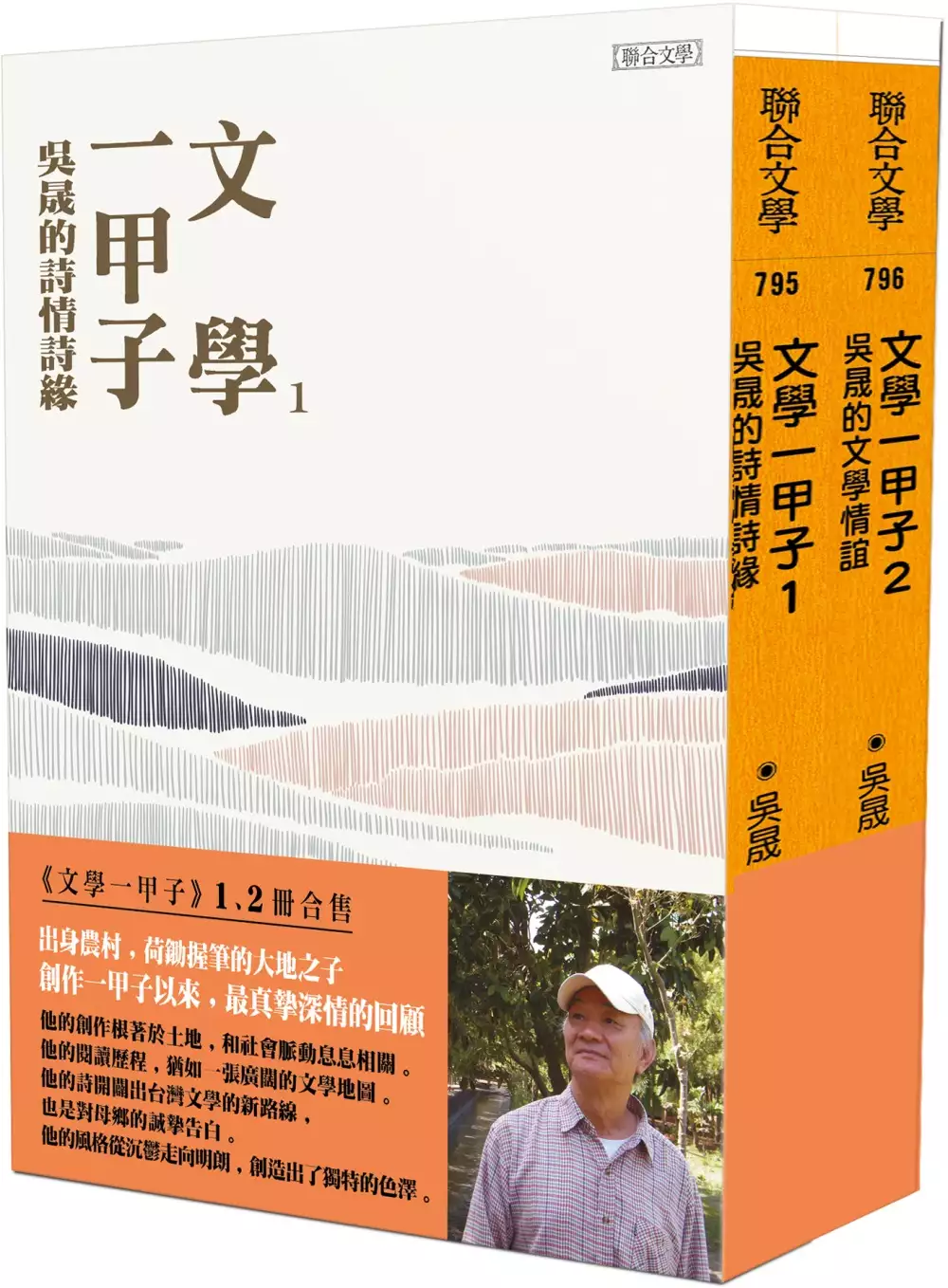

文學一甲子1+2套書:吳晟的詩情詩緣、吳晟的文學情誼

為了解決民歌偶然歌詞 的問題,作者吳晟 這樣論述:

出身農村,荷鋤握筆的大地之子 創作一甲子以來,最真摯深情的回顧 他的創作根著於土地,和社會脈動息息相關。 他的閱讀歷程,猶如一張廣闊的文學地圖。 他的詩開闢出台灣文學的新路線,也是對母鄉的誠摯告白。 他的風格從沉鬱走向明朗,創造出了獨特的色澤。 《文學一甲子》輯為二冊,是吳晟創作生涯的集結,以「詩」為核心,輻射出珠玉斑斕的篇章,構築了一條雋永動人的文學路。 《文學一甲子1》 卷一「文學起步」:審視創作來時路,不順遂的求學過程,文學成為一扇心靈的窗口。少年吳晟的文學足跡,啟蒙於台灣農村,他作為一個文學家的基調此時已隱然確立。 卷二「一首詩一個故事」:每

一首詩背後不同的際遇和命運,當他因緣際會與這些作品「重逢」時,又隨著讀者不同的詮釋,而讓詩作產生新的質變和意象。 卷三「詩與歌的故事」:吳晟的詩受到許多知名音樂人的青睞,有的成為民歌,有的成為交響樂,有的製作成專輯,有的一度成為禁歌。 卷四「詩集因緣」:記載五部詩集出版時的背景,從不顧家境清寒也要自費出書的《飄搖裡》,到現代主義風潮的異軍《吾鄉印象》,以及獲得台灣文學獎的《他還年輕》等等。 卷五「文學獎」:收錄歷年獲得文學獎的感言,每一次獲獎都是創作的里程碑。 《文學一甲子2》 卷一「文學情誼」:因為文學機緣而結識的友人,記錄他們的生命歷程、寫作轉折、美學特質等等。

吳晟不只閱讀已經成名的作家,對文學新銳、青年世代、藍領階級,也用心看待,常常成為他們作品的優先閱讀者。 卷二「未完成的編輯夢」:兩度受邀北上擔任編輯職務,但因農事與家務的考量,不得不放下編輯的夢。而在編選兩本詩選的過程中,也發生了意想不到的波折。 卷三「詩與我之間」:與詩連結的人事物,書寫詩壇長者的淡泊誠懇,與文學前輩的知遇之感,或記錄過去完成的組詩,或觀看自己最具代表性的影像時,那難以言喻的凝重和蒼茫。 卷四「追念」:緬懷那些走進時光隊伍的友人,他們不滅的文學火焰,依然在吳晟心中留下深深的印記。 專文推薦 「這套書乃是以『回望』與『反芻』為基調。回望文學履痕的軌跡

,回望創作歷程中,許多難忘的長輩詩友。也反芻詩的記憶,反芻生命與詩的關聯。在反芻中,許多細膩的思考重新被提起,許多創作之際的心境與遭逢也因之具體地放大顯影。」──施懿琳 「吳晟就如他的詩作〈土〉,既是揮鋤者,也是那片寬厚的土地本身。他日日閱讀、思考、書寫,『安安份份握鋤荷犁的行程』,然後躺臥成一片豐饒田土,讓世代青年落土湠生。」──楊翠

民歌偶然歌詞進入發燒排行的影片

我們都是星球都會轉,

重逢是必然,離開是偶然。

〈揚州慢〉是專輯《忽然有一天,我離開了台北》的最後一首歌,雖然整首歌詞都沒有出現「揚州」或是揚州的地名,但一再重複的「慢慢慢」,是我對家鄉小城最溫柔的期盼。首張專輯在今年八月就要發行滿三年,我想在此刻以〈揚州慢〉的歌詞MV作為首張專輯的一整趟旅程的結尾,也謝謝你們陪我這一路走來,並繼續向前走。

導演、攝影:鄭興

追蹤鄭興 ➮ https://linktr.ee/zhengxing

-

揚州慢

一步一步向前看 十字路口等太慢

一閃一閃不耐煩 把車窗搖下來

等雨等風等天亮 等遠寺鐘聲不停響

有時候到不了的船 是種孤獨的浪漫

火車火車你不要趕 三個小時沒轉彎

該來會來該散就散 人世間的變換

黃昏太陽剛下山 就擔心月亮還沒來

有時候我只是很想 和時間談場戀愛

請你慢慢慢 然後慢慢慢

如果不能讓鐘擺停轉

浪費成自然

一整個夜晚

請你慢慢慢 然後慢慢慢

我們都是星球都會轉

重逢是必然

離開是偶然

也不是不曾遙想當年 不快不慢不是太遠

校門口露天的電影院 還停格的情節

間奏旋律取樣自揚州民歌古調「拔根蘆柴花」

詞曲 - 鄭興

編曲 - 王繼三 高潮 劉哲麟 趙貴民

鋼琴 - 王繼三

貝斯 - 高潮

木吉他 - 劉哲麟

鼓/打擊樂 - 趙貴民

小提琴 - 盧彥君

大提琴 - 羅晧耘

和聲 - 鄭興

錄音工程師/配唱錄音 - 劉哲麟 @Shy Studio

混音工程師 - 李馬科 @Royal City Studio

-

如果說離開的方向是未知的,你還願意繼續前行嗎?

「我想做一張專輯,跨越時間的腳步,也連結空間的流轉。它帶著車廂的韻律,旅人的眼光,聽得到真實的心跳。」

鄭興首張創作專輯——《忽然有一天,我離開了台北》

揚州/北京/台北三城六年移地創作

歷時一年製作

東海岸都蘭移地錄音

2017.08.18 正式發行

再探校園民歌——以唱片音樂學、華語語系為視角

為了解決民歌偶然歌詞 的問題,作者蔣浩然 這樣論述:

目前,學界雖已出現了多篇校園民歌的研究論文,但其切入的角度多為社會學層面的「民歌運動史」或文學層面的歌詞研究,而缺乏對於唱片維度的深入探討。但唱片公司的介入在民歌作品經典化的過程中具有不容忽視的作用。與此同時,在解嚴後臺灣社會「告別中國」的情境中,民歌因其文本中流露出對中國大陸的鄉愁,而常常陷入「政治不正確」的處境,並出現了對民歌「風花雪月」、「貧血」、「缺乏對體制的反抗」之攻訐。但這些論述其實忽略了民歌作為「華語語系音樂」所蘊含的在地性,也忽略了「風花雪月」可能帶來的抵抗潛能。 鑒於此,本文以唱片音樂學和華語語系的論述框架對校園民歌展開再研究。一方面,對民歌唱片之生產、文本、接受三個

層面展開論析,檢視唱片與音樂、人和社會文化的互動。另方面,呈現唱片文本中國性、臺灣性交織的複雜狀態,並以「深層的中國性」為著眼,考掘「風花雪月」背後的文化傳統與抵抗潛能。另外,本文對民歌唱片的接受研究不僅涉及臺灣本土也延伸至中國大陸。 本文發現,唱片公司對校園民歌存在著清晰的產品圖像,並由此發展出一套特色的產製策略與推廣方式。唱片文本儘管被建構出強烈的中國性,卻是在地的、異質的中國性,且已經呈現出一定的臺灣性表達。至於「風花雪月」的特質,則可視作是中國文化史上的「抒情傳統」在七○年代臺灣現場的回聲,一方面繼承了溫柔敦厚、童心、性靈的美學特徵,另方面仍蘊含著對黨國體制、父權結構、資本主義、

美/日新殖民主義等的抵抗潛能。此外,在實際聆聽過程中,臺灣聽眾未必將文本結構中的中國性與地理上的「中國」做連結。而民歌在中國大陸的接受,儘管受到了主流/官方文化的政治收編,卻也通過溝通媒介與文化資本的角色,與中國大陸的社會文化、流行音樂工業以及兩岸地緣政治展開豐富的互動。

Hit101校園民歌鋼琴百大首選(簡譜版/ 二版)

為了解決民歌偶然歌詞 的問題,作者邱哲豐,何真真 這樣論述:

校園民歌是屬於台灣獨有的音樂風格,它起源於1970年代台灣的大學校園,一直到1990年代完全告一段落。校園民歌音樂的最大特色是吉他與鋼琴的伴唱,隨著創作者想表達的環境與意境,產生了相當特別的音樂風格。民歌時期所留下的音樂及創作一直傳唱與延續著,更有很多的作品納入基層教育的音樂課本當中,顯見民歌音樂的價值與優秀的音樂本質。希望喜歡鋼琴音樂的你我,都能重溫民歌音樂的旋律與美感,也讓喜歡創作的年輕人,有更為完整的民歌資料可以學習與依循,希望民歌精神可以永遠流傳與薪火相傳。 本書特色 ●本書收錄校園民歌時期最為經典的歌曲,共101首。 ●鋼琴左右手完整總譜,

每首歌曲均標註有完整歌詞、原曲速度與和弦名稱。 ●原版、原曲採譜,經適度改編成2個變音記號之彈奏,考慮到初學及進階兩種程度,讓曲子難易度更加適中。 ●善用音樂反覆記號編寫,每首歌曲翻頁降至最少。

文學作家與大眾舞台: 綠光劇團吳念真文學劇場改編研究

為了解決民歌偶然歌詞 的問題,作者周韋廷 這樣論述:

2000年以降,臺灣當代劇場逐漸瀰漫起一股「文學劇場」的風潮,劇場創作者紛紛不約而同將文學作品改編成戲劇文本搬上舞台,戲劇文本與文學文本之間頻繁地互動與對話,呈現不同的劇場風貌。「綠光劇團」於2008年開始推出「臺灣文學劇場」系列的計畫,至今已有三部文學改編作品。本論文研究範圍以小說作品改編戲劇為主,並以吳念真所改編的三部作品《清明時節》、《單身溫度》、《押解-菜鳥警察老扒手》作為研究文本。本論文首先透過文獻探討及爬梳來釐清眾說紛紜的文學劇場並指出其在臺灣當代劇場實質指涉的意涵。其次,探討吳念真自文學創作至舞臺創作呈現何種共通的創作手法。其中「吳式風格」的創作及改編策略如何在劇作中展現大量通

俗性、呈現臺灣市井小民的群像、多語混雜的改編,使得其劇作與觀眾距離親近。最末,聚焦在文本中的舊日再現與今日對話,吳念真透過公共空間、音樂召喚大眾的文化記憶,創造懷舊氛圍打造美好的懷舊年代,於此同時合併當下時事及使用丑角作為政治諷刺的載體,與觀眾產生共鳴。

民歌偶然歌詞的網路口碑排行榜

-

#1.偶然的歌詞– 張清芳 - MyMusic

找偶然的歌詞– 張清芳– 我是天空裡的一片雲偶爾投影在你的波心你不必訝異無須歡喜在轉瞬間消滅了蹤影我是…… 開啟MyMusic APP立即聽歌. ... 跨年代永流傳的不敗校園民歌. 於 www.mymusic.net.tw -

#2.歌有相似(40) - 落寞的回憶(謝雷) VS 偶然(卓琇琴) @ 就歌論歌

你若沒聽過謝雷的這首“落寞的回憶”不打緊,仔細端詳它的歌詞,是不是似曾相識? ... 而這首“偶然”卻比較特殊,竟然可以將謝雷的“落寞的回憶”湊一半成一首校園民歌。 於 blog.xuite.net -

#3.偶然歌詞2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門 ...

芝麻與龍眼:偶然,來自專輯《民歌往事1》。偶然歌詞:偶然就是那麼偶然讓我們並肩坐在一起, 唱一首我們的歌縱然不能常相聚也要常相憶, ... 於 year.gotokeyword.com -

#4.【我的青春我的歌】吳統雄與他的〈偶然〉 - 人間福報

第二首則是台灣版〈偶然〉,「吳統雄和山野服務的朋友們」創作。 ... 哪兒唱到哪兒,歌詞一派清新,很適合抱著吉他或自唱,或合唱,很有所謂的「民歌 ... 於 www.merit-times.com -

#5.偶然歌詞- 林隆璇

偶然歌詞. 時長:03分35秒歌手:林隆璇. 偶然 ----《牽牛的夏天》主題曲演唱∶溫晉禾. LRC:小王子. I am writing you a song don't want you to be alone 於 www.appleofmyeye.com.tw -

#6.鍵聲玉振 餘韻得傳:葉鍵得教授榮退紀念文集

到目前為止,這類校園民歌沒有一首是歌詞與歌曲同時誕生的,全部都是作曲者挑選詩意絕佳的、 ... 歌曲有:胡適的〈秘摩崖月夜〉、〈蘭花草〉,徐志摩的〈偶然〉、〈雪花的 ... 於 books.google.com.tw -

#7.偶然(校園民歌) update

Definitions of 偶然(校園民歌), synonyms, antonyms, derivatives of 偶然(校園民歌), analogical dictionary of ... 因歌詞清新易唱,一時間幾乎成為救國團團歌。 於 dictionary.sensagent.com -

#8.偶然(校園民歌) - 维基百科,自由的百科全书

校園民歌《偶然》於1974年寒假由臺大學生吳統雄,和其他幾位擔任山野服務、救國團自強活動的輔導員們共同創作的。因歌詞清新易唱,一時間幾乎成為救國團歌。 於 zh.wikipedia.org -

#9.徐志摩偶然

感謝derek 修正歌詞. - 歌詞. - 專輯介紹. 舞台劇《偶然・徐志摩》 (原聲大碟) - Single by Steven Ma Spotify. 聞天祥2003/5/12. ... 偶然(校園民歌). 偶然(現代詩). 於 159.148.38.104 -

#10.偶然(卓琇琴) 歌詞光陰的故事- 校園民歌回憶錄※ Mojim.com

光陰的故事- 校園民歌回憶錄; 偶然(卓琇琴) 作詞:徐志摩 作曲:陳秋霞 我是天空裡的一片雲 偶爾投影在你的波心 你不必訝異無須歡喜 在轉瞬間消滅了蹤影 於 mojim.com -

#11.就是她!當年唱紅「偶然」 國家國樂團團長 - TVBS新聞

「偶然」歌詞:「偶然,就是那麼偶然,讓我們並肩坐在一起。」 唱出偶然相識相遇的美好,這首6、70年代,救國團營火晚會上,必唱的經典民歌,原唱其實 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#12.偶然歌詞- 芝麻與龍眼

芝麻與龍眼( 芝麻龍眼) - 偶然歌詞:偶然就是那麼偶然讓我們並肩坐在一起, 唱一首我們的歌縱然不能常相聚也要常相憶, 天涯海角不能忘記我們的小秘密, 為什麼(為什麼) ... 於 www.mulanci.org -

#13.偶然歌詞蔡琴※ Mojim.com - 魔鏡歌詞網

偶然 作曲:吳統雄偶然就是那麼偶然讓我們並肩坐在一起唱一首我們的歌縱然不能常相聚也要常相憶天涯海角不能忘記我們的小秘密為什麼忘不了你為什麼惦記著你もっと沢山の ... 於 mojim.com -

#14.音樂乙版下冊: (疫情期間提供教學使用) - 第 157 頁 - Google 圖書結果

〈鮮鮮河水〉客語、國語歌詞對照細人毋好相打,大人也毋好相打,小孩子不要打架, ... 成為李雙澤最為人所知的歌曲,也是校園民歌年代演唱會的壓軸歌曲。1979 年美麗島事件 ... 於 books.google.com.tw -

#15.民歌蔡琴專輯歌詞

本頁收錄蔡琴Tsai Chin 的專輯《民歌蔡琴》全碟歌詞。 ... 蔡琴民歌蔡琴歌詞 ... 嘿什麼是寂寞我不願再多說假如要離開你才對我情願情願錯偶然中認識了你不知不覺中喜歡 ... 於 www.vlooksongs.com -

#16.【 民歌+偶然】 【 歌詞】共有36筆相關歌詞 - 魔鏡歌詞網

消失的夏天歌詞海裡來的沙歌詞誰在嘆息歌詞怎麼能歌詞怎麼能歌詞再愛我一次歌詞海裡來的 ... 偶然(卓琇琴) 光陰的故事- 校園民歌回憶錄-光陰的故事- 校園民歌回憶錄6. 於 mojim.com -

#17.”送別” by 蔡琴- トラック・歌詞情報 - AWA

歌詞. 歌名:送別附註: 語言:國語, 曲長:0m0s 作曲:, 編曲: 監製:, 填詞: 偶然的我們相遇變成了忘年知己同擔心共憂慮帶給我友情的溫馨縱然你將遠去 ... 金韻民歌, Vol. 於 s.awa.fm -

#18.偶然-蔡琴演唱歌曲 - 華人百科

蔡琴(Tsai Chin)中國台灣著名女歌手,1957年12月22日出生于台灣省高雄市,籍貫湖北省沔陽。上世紀70年代,蔡琴以民歌歌手身份開始涉足歌壇,隨後出版了第一張唱片《出塞 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#19.偶然歌詞芝麻與龍眼※ Mojim.com

偶然 原唱:卓琇琴作詞:吳統雄等人作曲:吳統雄等人偶然就是那麼偶然讓我們並肩坐在一起唱一首我們的歌縱然不能常相聚也要常相憶天涯海角不能忘記我們的小秘密為什麼忘 ... 於 mojim.com -

#20.白話文學史上卷 - Google 圖書結果

時太常舊相傳有宮商角徵羽讌樂五調歌詞各一卷;或云,貞觀中侍中楊仁恭妾趙方等所銓集, ... 在這三步之中,樂府民歌的風趣與文體不知不覺地浸潤了,影響了,改變了詩體的各 ... 於 books.google.com.tw -

#21.那份偶然歌詞民歌※ Mojim.com

民歌 ; 那份偶然 作詞:羅玉雲 作曲:趙樹齡 演唱:趙樹海 可還記得那份偶然像陽光下的露珠 像雨後的彩虹多麼的短促 可還記得曾告訴你我像是一片雲彩 於 mojim.com -

#22.偶然歌词_银霞_校园民歌 - 歌词搜索

偶然 LRC歌词. [ti:偶然] [ar:银霞] [al:校园民歌] [by:mp3.5r1.net] [offset:500] [00:01.33]偶然 [00:04.31]银霞 [00:06.70]校园民谣 [00:10.62]制作:MP3.5r1.net 於 www.5r1.net -

#23.[b44e] 徐志摩偶然

歌詞. 舞台劇《偶然・徐志摩》 (原聲大碟) - Single by Steven Ma Spotify. 聞天祥2003/5/12. 徐志摩-偶然(課文朗讀). 偶然(專輯). 偶然(朱光宇歌曲). 偶然(校園民歌). 於 45.138.72.21 -

#24.聽君一「夕」話──阿濃談文學論人生 - Google 圖書結果

何用多驚怕心公正白璧無瑕行善積德最樂也 四、偶然和必然間的自處難得又是好天, ... 以民歌調名為題的,如《竹枝詞》(十一首),是他有意學習民歌體寫成的珍品。 於 books.google.com.tw -

#25.徐志摩偶然

更多更詳盡歌詞在※ Mm 魔鏡歌詞網. ... 偶然(校園民歌). ... 偶然-歌詞偶然(徐志摩詩歌):作品原文,創作背景,文學賞析,名家點評,作者介紹 1273a59851 590ac4b43c ... 於 45.87.107.110 -

#26.张清芳偶然歌词的含义 - 健康跟著走

偶然歌詞 意思- 这歌出自徐志摩的同名诗歌《偶然》,是根据徐志摩的诗谱的曲。 ... 《偶然》蔡琴歌词里面是什么意思. ... #6 校園民歌《偶然》的創作由來 於 info.todohealth.com -

#27.偶然歌詞蔡琴※ Mojim.com - 魔鏡歌詞網

偶然 作詞:徐志摩作曲:陳秋霞我是天空裏的一片雲偶爾投影在你的波心你不必訝異無需歡喜在轉瞬間消滅了蹤影你我相逢在黑夜的海上你有你的我有我的方向你記得也好最好你 ... 於 mojim.com -

#28.民歌蔡琴老歌mp3

تحميل 民歌 蔡琴老歌mp3 , نجومي. ... 蔡琴34首懷舊經典老歌加配 歌詞 字幕可選歌 ... 偶然 蔡琴演唱徐志摩詩詞. تشغيل · تحميل. 民歌 恰似你的溫柔動不動就說愛我何年何月 ... 於 nog.nogomi.ru -

#29.《內幕》第63期: 北大方正幕後腐敗 常委擁有千億資產 - Google 圖書結果

歌詞 都明白暢曉,曲調都優美動人,更重要的都是“民歌” □五丘瀏陽河彎過了九道彎, ... 唐璧光近來偶然讀到鳳凰網上何宗華先生的《“瀏陽河”原曲作者1952年被打 為“歷史 ... 於 books.google.com.tw -

#30.國樂團長卓琇琴當年唱紅《偶然》 - 時論廣場- 中國時報

卓琇琴笑說,自己的人生境遇正如《偶然》歌詞:「多少的時光流走,多少 ... 唱片發行後,卓琇琴上了幾次電視台通告,也到校園、民歌西餐廳唱了幾回, ... 於 www.chinatimes.com -

#31.民歌偶然歌詞的原因和症狀,DCARD - 醫院診所網路醫療資訊站

關於民歌偶然歌詞在永安的心情二胡YungAn's Erhu Fantasy Youtube 的精選貼文. 關於民歌偶然歌詞在偶然歌詞意思在PTT/Dcard完整相關資訊- 伴侶的評價 ... 於 hospice.mediatagtw.com -

#32.民歌附歌詞 - Bilet

民歌 附歌詞 消防教學. ... 阿美阿美03-00:06: 民歌歌詞外婆的澎湖灣,夏之旅,夕陽伴我歸,恰似你的溫柔,偶然,祈禱,踏著夕陽歸去,鄉間小路,神話,蘭花草,小米酒, ... 於 708365956.bilet.lv -

#33.蔡琴演唱歌曲 - 偶然_百度百科

《偶然》是2009年蔡琴演唱的一首歌曲,由劉家昌作詞作曲,收錄在專輯《愛像一首歌》中。 ... 百科名片; 歌手簡介; 歌曲歌詞. 輕觸這裏. 關閉目錄. 於 baike.baidu.hk -

#34.早期CD正版 有歌詞民歌45第4集陽光和小雨.愛情.流浪者的 ...

早期CD正版㊣有歌詞民歌45第4集陽光和小雨.愛情.流浪者的獨白.迎著風迎著雨.偶然收字櫃8PP | 陽光和小雨..流浪者的獨白怎麼能.出塞曲外婆的澎湖灣.匆匆別後. 於 tw.bid.yahoo.com -

#35.偶然歌詞蔡琴※ Mojim.com - 魔鏡歌詞網

偶然 作曲:吳統雄偶然就是那麼偶然讓我們並肩坐在一起唱一首我們的歌縱然不能常相聚也要常相憶天涯海角不能忘記我們的小秘密為什麼忘不了你為什麼惦記著你多少的時光溜 ... 於 mojim.com -

#36.校園民歌

1976年,在淡江大學的一場民歌演唱會上, 李雙澤在台上拋掉可樂瓶,拿起吉他開始唱 ... 成為政治反對歌曲,也造成了校園民歌的式微,不再只是單純的年輕人唱自己的歌。 於 www.e-chinese.org -

#37.[ 童軍歌曲] 尋根之旅(64) -- 「偶然」三部曲(一)首部曲--正名 ...

提到「偶然」這首歌,我想大家腦海中會響起的音樂,除了(偶~然,就是那麼 ... 四年級部落格- 新浪部落」、「「偶然」正名事件」與「校園民歌「偶然」 ... 於 jollybighead2.pixnet.net -

#38.407 我的青春我的歌

課程理念:深植人心的校園民歌,至今仍被傳唱,其歌詞通俗真摯、曲調優美樸質、節奏明朗生動、結構簡短自然,每. 個人都能輕鬆學唱朗朗上口,美好的音樂像美好的記憶 ... 於 web.ckgsh.ntpc.edu.tw -

#39.歲月如歌:詞話香港粵語流行曲(增訂版) - 第 127 頁 - Google 圖書結果

林志美後來更成為主流歌手,作品如〈偶遇〉富有民歌味道,延續至今的有〈偶然 ... 創作靈感便是來自詩人戴望舒的新詩〈雨巷〉;把新詩放進歌詞的寫法也反映出民歌的校園 ... 於 books.google.com.tw -

#40.偶然李碧华Lyrics - SonicHits

Lyrics to 李碧华 偶然 : 偶然 就是那么 偶然 让我们并肩坐在一起唱一首我们的歌纵然不能长相聚也要长相依天涯海角不能忘记我们的小秘密为什么忘不了你为什么惦记着你多少的 ... 於 sonichits.com -

#41.民歌小站- 我想這是「偶然」的誤會吧?劉家昌確實在電影專輯 ...

至于到今天在电视上所听到所谓新创的新年歌,很抱歉,我只能说很没有水准,不仅旋律搭不上春节的喜庆,歌词也极度肤浅,主要还是因为新加坡被一群假洋鬼子 ... 於 www.facebook.com -

#42.萍聚歌詞. 海裡來的沙歌詞芝麻與龍眼※ Mojim.com

歸去來兮歌詞. 民歌西韻4 海裡來的沙讀你飛歌唱片二手錄音帶(+歌詞). 海里来的沙歌词: 拾起一把海里来的沙就是拥有海里来的偶然也许是上帝给的真也许 ... 於 nmd.baionakoaresidence.fr -

#43.偶然 - 蔡琴 吉他弹唱谱

偶然 - 蔡琴 吉他弹唱谱. @@一首70/80年代台灣軍中傳頌的經典好歌.兩年軍旅生活無法思念女友抒發對情人的相思之情. 偶--然-- 就是那麼偶然--- 讓我們並肩坐在一起 唱一 ... 於 yoopu.me -

#44.偶然歌詞陳秋霞※ Mojim.com

偶然 作詞:徐志摩作曲:陳秋霞我是天空裡的一片雲偶爾投影在你的波心你不必訝異無須歡喜在轉瞬間消滅了蹤影我是天空裡的一片雲偶爾投影在你的波心你不必訝異無須歡喜在 ... 於 mojim.com -

#45.中文好歌(中譯英)--- 偶然Accidental - 每日頭條

校園民歌《偶然》於1974年寒假,由台大學生吳統雄,和其他幾位擔任山野服務、《救國團自強活動》的輔導員們共同創作的。因歌詞清新易唱,展示出好朋友 ... 於 kknews.cc -

#46.偶然歌词 - 歌词网

偶然歌词 : 就是那么偶然让我们并肩坐在一起唱一首我们的歌纵然不能常相聚也要常相忆天涯海角不能忘记我们的小秘密 ... 专辑, 兰花草绽放民歌万世经典辑. 於 zh.followlyrics.com -

#47.吹鼓吹詩論壇二十九號: 歌詞的一半是詩──歌詞創作專輯

另外,陳秋霞譜曲演唱的〈偶然〉、羅大佑譜曲、演唱的〈歌〉(徐志摩翻譯Christina Rossetti作品),同樣非常出名。根據統計,徐志摩歌詞被改編進入流行音樂、民歌或藝術 ... 於 books.google.com.tw -

#48.偶然- Album Version-歌詞-蔡琴(Tsai Chin) - KKBOX

偶然 - Album Version-歌詞- 偶然詞曲:劉家昌~1~ ~2~ ~3~ 偶然就是那麼偶然讓我們並肩坐在一起唱一首我們的歌縱然不能常相聚也要常相憶天涯. 於 www.kkbox.com -

#49.徐志摩偶然救世軍海富幼兒學校

感謝derek 修正歌詞. - 歌詞. - 專輯介紹. 聞天祥2003/5/12. HSK 4 第二课. 偶然(電影). 偶然(專輯). 偶然(朱光宇歌曲). 偶然(校園民歌). 你我相逢在黑夜的海上, ... 於 5.135.121.48 -

#50.校園民歌《偶然》的創作由來- 浮生天地- udn部落格

大二寒假(1976年冬天),符濟群當上合歡山健行隊副領隊時,這首《偶然》已經十分流行了,救國團各活動梯隊都愛唱這首歌,更重要的是後半段的歌詞也被接在 ... 於 blog.udn.com -

#51.音樂乙版下冊(修訂版): (112年行銷期推廣用樣書)

|〈鮮鮮河水〉|音樂導聆♪配合歌詞,聆賞富有童趣的客語歌曲。 ... 成為李雙澤最為人所知的歌曲,也是校園民歌年代演唱會的壓軸歌曲。1979 年美麗島事件爆發後, ... 於 books.google.com.tw -

#52.偶然(蔡琴演唱歌曲) - 中文百科全書

偶然 (蔡琴演唱歌曲)基本信息,歌手蔡琴,歌詞, ... 上世紀70年代,蔡琴以民歌歌手身份開始涉足歌壇,隨後出版了第一張唱片《出塞曲》。30年間,發行唱片近50餘張,獲獎 ... 於 www.newton.com.tw -

#53.民歌偶然(原唱:卓琇琴) 歌词 - Jet Lyrics

LYRICS TO SONG "偶然(原唱:卓琇琴)" PERFORMED BY 民歌. 民歌偶然(原唱:卓琇琴) lyrics are property and copyright of it's owners. 於 lyrics.jetmute.com -

#54.偶然徐志摩

偶然 徐志摩. 我是天空裡的一片雲, 偶爾投影在你的波心--- 你不必訝異, 更無須歡喜--- 在轉瞬間消滅了蹤影. 你我相逢在黑夜的海上, 你有你的,我有我的,方向; 於 www.tpomps.edu.hk -

#55.快樂工程 - Google 圖書結果

聽聽流行歌曲也許有些幫助至少那代表大多數人的看法陳綺貞的靈感歌詞這樣寫是什麼在 ... 成為一個妥貼而美好的譬喻此外陳綺貞的靈感其實更強調偶然二字沒錯靈感夜半不 ... 於 books.google.com.tw