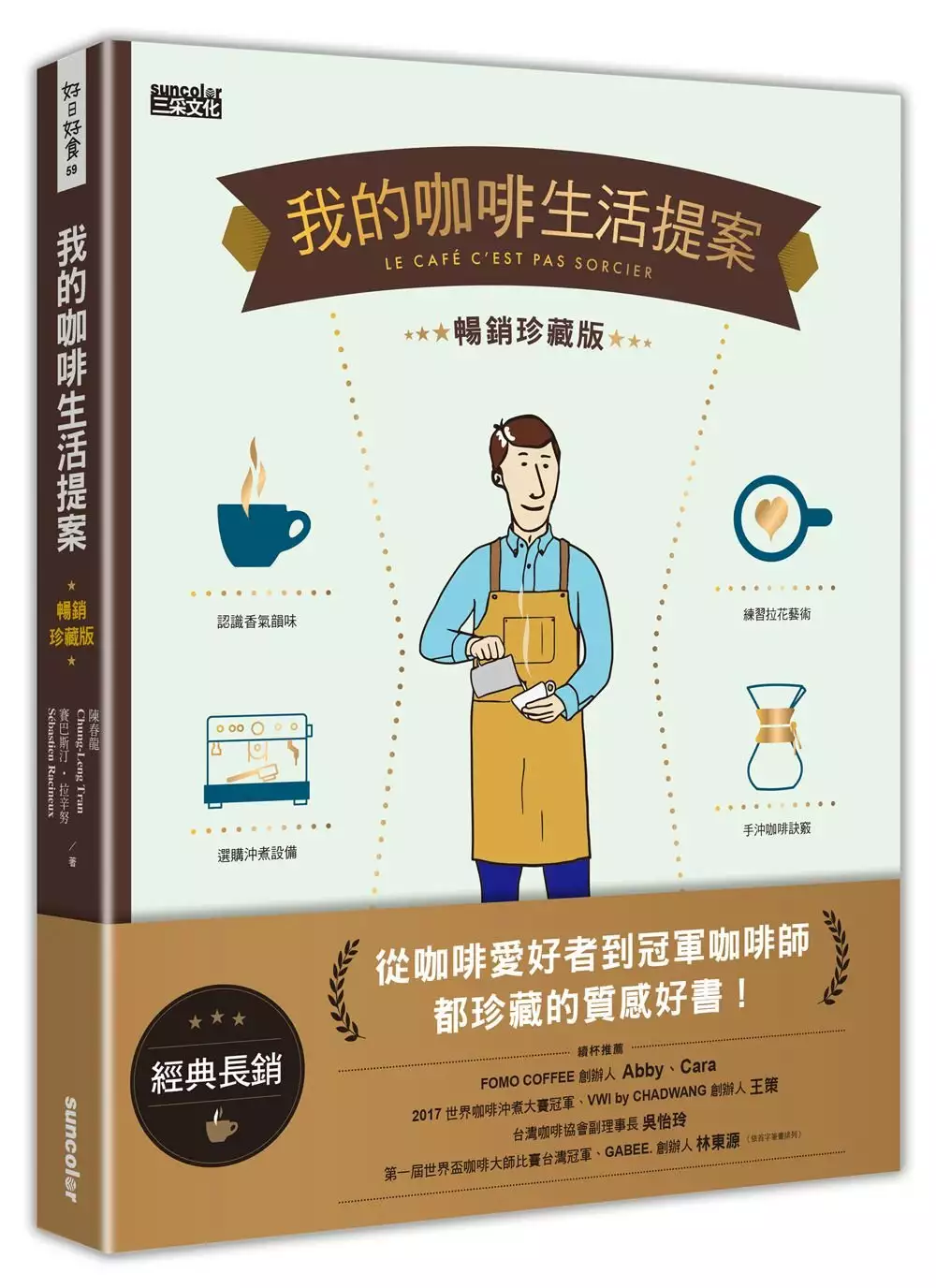

牙齒排列圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦金其琪寫的 流離之書:跨界移動紀事 和Chung-lengTran的 我的咖啡生活提案【經典暢銷珍藏版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站人的牙齒構造排列圖 - Betont也說明:牙齒 構造排列圖(20+30顆) 母親開始懷孕的第六週,乳牙的牙胚即出現於胎兒的口腔中,四個月左右開始鈣化,然後一直到孩子出生的六個月以後,乳牙才長出來,所以母親在 ...

這兩本書分別來自左岸文化 和三采所出版 。

國立中央大學 光電科學與工程學系 余業緯、孫慶成、楊宗勳所指導 巫玟萱的 用於牙齒頻譜的多點量測之高光譜系統 (2020),提出牙齒排列圖關鍵因素是什麼,來自於高光譜、編碼孔徑。

而第二篇論文國立成功大學 生物醫學工程學系 鄭友仁所指導 蔡依庭的 由草食性動物之牙釉質探討具優異機械性質及磨潤功能之材料的微觀結構 (2020),提出因為有 生物礦物化材料、功能梯度、釉桿柱、草食性動物的重點而找出了 牙齒排列圖的解答。

最後網站日常習慣影響牙齒排列單側咀嚼易臉型不對稱 - 人間福報則補充:日常咀嚼、張口呼吸等習慣都會影響牙齒的排列。圖/Unsplash. 【本報綜合報導】現代人相當注重牙齒的美白和整齊度,一有暴牙或是排列不整齊等問題,就 ...

流離之書:跨界移動紀事

為了解決牙齒排列圖 的問題,作者金其琪 這樣論述:

「我發現了一種看待人事物的全新方法。緩慢而綿長,允許溫柔與掙扎的方法。」 人類學從來就是一門關乎移動的學科。只是當人類學家遠渡重洋,研究那些往往與自身迥異的陌生族群之後,真正認識的是什麼?「走了那麼遠的路,是不是最終都會透過異文化來認識自己?」人類學也總是在乎能否在地,在遙遠異鄉有另一個等待自己回去的家。人類學家研究親屬、重視關係,但同時為家和家人賦予了更直覺與情感上的定義。 《流離之書》收錄寫作者金其琪17篇跨界移動紀事;她是擁有七年資歷的記者,也是剛入門的人類學學徒;她從中國移動到香港,再到台灣。一路以來,她報導香港馬屎埔農地抗爭、記錄2016年香

港大學生間的中港矛盾,文中許多描述已人事全非,但都成了歷史的一部分;她描述了環球大廈週日的菲傭聚會、九龍城的泰國移民、南方澳的漁工,人要花多久時間才能把異地當成家?她寫阿美族祭師從抗拒到接受自身文化的歷程、達悟人如何從大島看到自己的島嶼、學阿美語的猶太人類學家,她寫的是台灣當代原住民,也寫下每一個人企圖尋求身為「人」的自己。 記者和人類學家某個程度是相似的。進入田野地、熟悉報導人(當然,也被報導人熟悉),試圖透過一次次的對話建立關係、看到與理解彼此,然後帶回自己與他者的故事。17篇文章中,7篇關於香港、7篇關於台灣、3篇關於中國,但書中的主題跨越地理上的分界。「土地」書寫具象的

土地迫遷、老屋肢解、無家可依,也寫忘記了自己名字的人怎樣找回與故土的親密感;「陣痛」寫的是那些自願和非自願的跨境移動,人們因身分政治而彼此碰撞,移動的海上貨櫃則塞滿走私動物的牙齒;「扎根」書寫在異鄉和面目全非的故鄉創造新生活、新社群的人;「微塵」則是在這個生死常臨的年代,一些像流沙般逝去的故事。 17篇文章呈現的不僅是世界的變化,也讓人在閱讀中發現,人類學如何逐漸滲入一個寫作者的文字DNA,乃至看待世界的方法。 「經歷了多變的生活,讀了人類學並在今年邁入30歲的我,強烈地感覺到自己想用任何文字形式來還原世界本身的混沌。寫得『混沌』比寫得『清楚』可要難太多了。」

「和讀新聞、做記者受到的訓練不同,這種全新的方法緩慢而綿長,充滿速食閱聽者可能錯過的細節,且允許你的筆流露溫柔與掙扎。」 專文推薦 張潔平,Matters創辦人 名人推薦 何欣潔,前《端傳媒》台灣組主編 何榮幸,《報導者》創辦人兼執行長 李志德,資深新聞工作者 李雪莉,《報導者》總編輯 杜念中,資深新聞工作者 官大偉,政治大學民族學系教授兼系主任 林益仁,台北醫學大學醫學人文研究所副教授 容邵武,中研院民族所副研究員 高雅寧,政治大學民族學系副教授 陳如珍

,人類學家 傅可恩,東華大學族群關係與文化學系教授 鄭肇祺,台東大學文化資源與休閒產業學系助理教授 顧玉玲,作家、台北藝術大學文學跨域創作研究所助理教授 (依姓氏筆畫排列) 各界好評 《流離之書》成書於21世紀10年代,是上一輪「全球化」所養育的女兒。在下一個十年,我們或已無緣再見到同樣的追問、眷戀與感傷。它是一本送給家園與故土的哀誄之書,亦是在這樣的離愁中,仍然果決出發的遠行筆記。──何欣潔,前《端傳媒》台灣組主編 本書以「流離」為名,書寫中港台不同地區弱勢、少數、被歧視族群的漂泊境遇。然而,若能建立人與土地的歸屬感,

誰想要漂泊?若能回答「我/我們是誰」的身分認同,誰想要流離?這更是穿透本書字裡行間的深意。──何榮幸,《報導者》創辦人兼執行長 帶著中國思考香港,懷抱香港採訪台灣,行走台灣反思中國。 如果過去十五年,華文世界因為中國短暫開放的歷史機遇,而使得此間跨界移動的記者們產生了不同以往的珍貴積累,金其琪發光的筆下,結晶著的就是這個時代。──李志德,資深新聞工作者 其琪的書寫始終保留一種原始和原味。她對世界、對自然、對眾人敞開自己,謙卑充滿好奇。不過30歲,她已在北京、香港、台灣,各生活了四年,有意識地選擇了一種流浪的人生。或許是自身的流離體會,讓她更能透視這個時代

裡,跨越了國/界/域/族的各式流浪者的處境。她停下腳步記錄探問離散的故事,在她的筆下,遊走異鄉與故鄉的人們,面對敵意築起的高牆,艱難地應對不同價值選擇而拉扯出的差異與認同。這是一本與流浪者們靈魂相互召喚、彼此深情對待的人生筆記。──李雪莉,《報導者》總編輯 這似乎已是社會中長存的真理和價值:人走上流離注定是悲情、是無奈,是割捨我們所愛的人與事。乍看書中人物的遭遇,我們容易感慨變動讓人付出高昂的代價,但誰又知道變動之前就一定是值得我們眷戀的安逸和恆常?隨變動而來的就注定是桃花源?或許世事既無始也無終吧,作者讓我感受到的是沒有盡頭的千百流轉和永遠與之相隨的淒美。──杜念中,資深新聞

工作者 初識其琪,是她來到我的辦公室,說明她關於台灣原住民族女性的博士論文研究構想。不過,比起她當時的題目,更吸引我的,是她輾轉來到台灣的經歷。我感覺到,平靜地坐在我對面,訴說自己故事的,是一個嬌小秀氣身軀中勇敢堅決的靈魂。 這些年來,其琪幾度在重回給予她極大啟蒙的香港,和留在台灣之間拉扯。她整理出離開原生家鄉的這十幾年中,遭遇到的每一個流離的故事。家在那裡,家也不在那裡,家就在不斷的流離與尋找之間。 其琪的文筆極好,故事寫來深刻細膩,但更重要的是,每一個故事中的流浪、燃燒、碰撞、扎根、創傷,都映照出她自己生命的一部分。不僅如此,對於她選擇棲身的台灣來說,其琪寫

出的每一個故事,也都在幫我們重新思考,這塊土地曾經如何包容了一波一波流離的人們;關於接納,我們應該可以做得更多。──官大偉,政治大學民族學系教授兼系主任 這是一本關於生存、生命與家園關係的書。更準確地說,應該是作者「找家」的心路歷程。透過在香港,台灣與中國等地的人物記事,作者表達出「家」不是一個物理空間上的定位點,而是一團開放、流離但卻不斷地連結於自身意義的生命線條。這樣的描述正如受人景仰的地理學者段義孚所言:「家即異鄉」(home as elsewhere),是如此地真確與讓人一新耳目。──林益仁,台北醫學大學醫學人文研究所副教授 一個一個的故事,就像一個一個

石頭連接了一個一個的看似分離場域,讓金其琪累積大約十年的流離之書也成為發現之旅。原來香港、台灣、中國、農業、飛魚、象牙等等邊緣的人與事,有著類似的棄絕和復返,在消失離散之中尋找歸屬與希望。──容邵武,中研院民族所副研究員 金其琪是一位細膩、堅定、具社會關懷與批判力的觀察家與寫作者,自身移動經驗強化她描寫流離失所或移動者的能力,新聞寫作與民族誌方法的組合使其作品針對時事進行有效率的轉譯。──高雅寧,政治大學民族學系副教授 我想這是其琪作為一個寫作者,很特殊的魅力所在。我有時覺得她像是一張捕夢網一樣,一旦沉浸在某個場域裡,就會帶回那裡所有的記憶。——張潔平,Matt

ers創辦人 在《流離之書》中,記者金其琪寫失根的迷茫、脆弱群體的掙扎和人的韌性。報導的對象從香港的菲律賓移工、收集明清古宅的中國商人、在蘭嶼扎根的達悟族語推手,到記錄生死遺言的香港中老年志工。對象與議題的多元,更展現出人的處境的共通性。不論多艱難也要記錄;不論差異多大,對話也有意義。在中港台之間遷徙的其琪,透過說故事和追根究底的精神,寫下自己的不服輸。隨著她的文字,我們流離卻不失所。──陳如珍,人類學家 Kiki’s writing combines the best elements of biography, ethnography, and journa

lism. She is able to make each of the many people and places she has interviewed or visited come alive for the reader, and - through their stories - to address complex global issues in an engaging and accessible way. 從人物故事、民族誌與新聞中吸取養分,其琪的書寫為讀者生動還原出她訪問過的每一個人、造訪過的每個地方。這些故事易讀又迷人,最終卻帶我們看到背後複雜的全球性議題。

──傅可恩,東華大學族群關係與文化學系教授 這是一位流浪者寫的流浪故事。其琪和我在台東相遇,這是一個我不知道是定居還是飄泊中的地方。她對我來說,沒有定所,卻又像是早已扎根某處。其琪寫的香港、台灣、中國、非洲、泰國、蘭嶼故事,與她本人一樣,對我來就既遠又近。這正是本書的精神,我們過去以為掌握過的題目,在其琪筆下攤開,我們方才發覺自己握著的是虛幻。但是,透過她細膩、認真的筆跡,我們又重新進入她和受訪者互動的現場,坐在她旁邊,傾聽這些流浪者的故事,更全面、深入流動的意義。──鄭肇祺,台東大學文化資源與休閒產業學系助理教授

牙齒排列圖進入發燒排行的影片

#龍柱#北埔#慈天宮

在從事台灣清朝龍柱相關研究時,最重要的就是透過實物觀察,發現某些廟宇的龍柱是採用台灣本地石材,並在現場雕刻而成。

最好的例子就是北埔慈天宮,以當時的經濟及交通條件,位在山區的廟宇是很難進口石材或龍柱,做為興修改建之用。而解決的辦法即是招聘匠師們來此居住生活,並利用當地的岩場找尋適當的石料,就近開鑿雕刻,來減少運送過程的耗損與費用。

這種採取現場雕刻的做法,對培植台灣本土相關石雕師傅具有一定的關鍵因素。匠師渡海而來,帶來的技術與工法,對當地民眾來說是最好學習觀摩的機會,也對石作事業有了更多的認識和了解,甚至匠師完工後留在台灣,例如日治時期的辛阿救家族及張火廣和張協成父子,對後學的養成及產業的發展,絕對有著正面的貢獻。

從現有資料來看,廣東潮州的粵派匠師是最早來台尋找機會,在兩百多年前的乾隆年間已經有用觀音石或砂岩雕刻的作品誕生,例如新莊廣福宮和嘉義水上苦竹寺等。咸豐年間前後福建惠安閩派匠師也前來,並在北港朝天宮及萬華祖師廟用觀音石材雕刻龍柱。

而在清朝最大規模粵派現場石藝雕刻並保存妥善的即是北埔慈天宮,同治年間共雕刻了八根紋飾柱,兩對龍柱和兩對人物柱,此外三川殿石獅及所有的牆堵也是用砂岩堆砌雕鑿而成。從雕刻的題材與內容來說,體現了客家鄉親的宗教觀與家庭觀,也為我們保存了相當珍貴的歷史文化資產。

北埔慈天宮的兩對龍柱,因為是現場雕刻,也產生了一些不見於其他廟宇類似作品的狀況,例如同對龍嘴牙齒的造型及排列為何會不同?兩對公龍中間的尾鰭為何被刻意敲斷,是基於何種理由而為之?改天有機會去北埔老街旅遊時,千萬別錯過,一定要去一探究竟呦!

【台灣龍柱】圖像拍攝過程經驗分享

2006年開始研究台灣龍柱,歷經四年的時間,過程中曾蒙國家文藝基金會美術類研究與調查補助,走訪台灣三百多間廟宇,拍攝超過兩萬多張的照片,最後撰寫了14萬餘字的「台灣寺廟龍柱造型之研究」,且於2010年由國立編譯館審訂,華香園出版社發行。

因為是龍柱圖像造型研究,所以現場拍攝是無法避免的工作,有時一天要跑四、五間廟宇,拍到手酸到不行,不過這樣的過程也是讓自己重新認識台灣文化的契機。

有時下午三點過後,就會發現陽光會透過天井,照耀正殿,此時的廟裡充滿了神光普照的視覺氛圍,也是最適合拍攝正殿龍柱的時間。

升龍柱例的龍首是最難拍攝的,除非用梯子,不然沒有辦法拍攝到完全正面的照片,也就無法精確的做圖像分析的研究工作,但是梯子並不容易攜帶,所以我是先把相機固定在腳架上,再用雙手提高到龍首差不多的高度,最後用無線遙控快門線來幫助按下快門,當然因為不穩,所以都是設定三連拍的模式處理。

拍了這麼多張照片,儲存是一個最大的問題,買了一個桌上硬碟好備份,但是到了後期,因過度使用,結果把硬碟搞壞,萬分懊惱,只好花錢請人把硬碟資料的圖片救回。

修圖也是一份苦差事,背景過於凌亂,就只能用修圖軟體慢慢的塗黑,不過也發現透過如此這般的改造,視覺感受竟然完全不同,那種純雕塑的美感自然散發。當然用鐵欄保護的龍柱就愛莫能助,也就盡量挑選看不出有欄杆的照片,加減使用。

有時候運氣不好,只能多跑幾趟,像北港朝天宮第一次去的時候正逢大修,整個觀音殿是全部拆解編號,龍柱也用氣泡布完全密封。到鹿港龍山寺也是適逢大修,整個廟宇都圍起來,只好拜託廟方人員破例讓我進去拍攝,可惜五門殿那對乾坤交泰的龍柱,四周都佈滿施工用的鷹架,很難拍攝到理想的照片。

清朝龍柱都是單龍盤柱的佈局,一柱一龍,背後偶有八仙四獸,整體造型簡練,氣勢非凡,其中最讓人驚訝的是位在金山老街的慈護宮正殿龍柱下竟然出現螃蟹等水族造像,象徵台灣本土意識的抬頭,具有極為重要的文物價值。

偶爾來一趟台灣古廟之旅,看看那百年龍柱所散發的迷人魅力,也是不錯的文化旅遊新選擇呦!

北埔慈天宮龍柱介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/post/144900081

►►►歡迎訂閱梁震明頻道:https://bit.ly/33R0bmf

►►►梁震明臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/inkliang/

►►►梁震明痞客邦:http://tom20030208.pixnet.net/blog

►►►梁震明IG:https://www.instagram.com/liang_chenming_art/

【梁震明簡歷】

國立台北藝術大學美術創作研究所畢業。

曾任國立台南藝術大學藝術史系及東海大學美術學系講師。

個展12次,國內外聯展30餘次。

作品曾在香港蘇富比、羅芙奧及沐春堂拍賣成交。

著作「墨色的真相」與「台灣寺廟龍柱造型之研究」獲國立編譯館出版刊行。

現為羲之堂代理之專職水墨畫家。

水墨創作介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797965

水墨材料介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2800158

藝術生活分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2838915

台灣龍柱介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797923

水墨藝術分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2823594

台灣露營分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811651

國內旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798133

國外旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811654

空拍經驗分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798208

用於牙齒頻譜的多點量測之高光譜系統

為了解決牙齒排列圖 的問題,作者巫玟萱 這樣論述:

頻譜的分析在現今科學與科系中扮演極為重要的角色,透過頻譜的分析我們可以得知待測物的成分組成,或是表面形貌,從生物學、航空攝影、農業分析,都可以看到頻譜分析的作用,而高光譜能採集二維空間中的頻譜資訊,組成一個三維的高光譜數據,在許多領域的量測分析,高光譜扮演極為關鍵的作用。現今的高光譜成像系統,有些製作技術困難且成本極高,或是量測極為耗時,並不利於現今普及且變動迅速的科學量測,本研究團隊致力於打造製作成本合理,且量測速度快的高光譜成像系統。我們透過編碼孔徑(Coded Aperture)以及閃耀光柵(Blazed Grating)兩個主要原件來實現一個量測迅速且準確的高光譜量測系統。在系統建構

的過程中,我們透過三種雷射波段對系統進行波長定位,使用鹵素燈當作標準光源對系統中各種光學元件進行校正,並且在快照式與掃描式高光譜中各取其優勢進行結合,在量測時間與準確度進行取捨,以實現準確且迅速的高光譜量測系統。

我的咖啡生活提案【經典暢銷珍藏版】

為了解決牙齒排列圖 的問題,作者Chung-lengTran 這樣論述:

★★★★★ 經典新裝.燙金書衣 ★★★★★ 冠軍咖啡師 x 全彩內頁 x 詳盡圖解 25 種器械介紹+優劣分析|21 大咖啡生產國|64 個產區地圖|3 種最常見拉花技巧 選豆、烘豆、研磨、水質、杯具、品鑑、器械、拉花、產地、文化……全方位咖啡知識 適合新手入門、職人收藏! ────── 獻給新手的專業咖啡書 ────── 懂咖啡、品味咖啡,沖泡出最適合自己的人生咖啡! 除了水之外,咖啡是全世界最多人喝的飲品。 你也是每天必須喝上一杯的咖啡愛好者嗎? 當你喝下第一口咖啡時,是否有好好感受它的香氣, 或只是單純想消除睡意、解解咖啡癮? 你有想過,怎樣才

算是一杯「好」咖啡嗎? 本書帶領讀者認識自己喝咖啡的習慣與偏好, 並了解咖啡豆的品種產地、烘焙研磨及沖泡方式。 學會欣賞咖啡的酸甜苦韻,就能品嘗世界各地的獨特風味。 【咖啡面面觀】 ◉ 文化 - Espresso 是義大利人發明的嗎? - 美式咖啡的由來跟美國大兵有關? - 在歐洲點濃縮咖啡,為什麼店家會附一杯水? ◉ 烘焙 - 包裝上的日期,是烘焙還是採收日期? - 咖啡豆的顏色越深,代表烘焙時間越久? - 咖啡豆烘焙越久,香氣越豐富濃郁? ◉ 沖泡 - 用礦泉水沖泡咖啡比較好喝? - 蕨葉造型是基礎拉花藝術魔王? -

不論是哪一種咖啡,豆子磨得越細越好? ◉ 種植 - 咖啡豆是咖啡樹的果實、果肉還是種籽? - 「藍山」是咖啡豆的品種嗎? - 咖啡樹要3~5年才會結出第一顆果實? ◉ 品味 - 如何運用感官,品嚐出「好」咖啡? - 哪些甜點跟咖啡是絕配? - 咖啡和葡萄酒一樣「越陳越香」嗎? 【咖啡生活提案】 ◉ 提案1|認識咖啡品嚐者 濃縮咖啡:快速喝下一小口美味,適合純正的咖啡愛好者。 雙倍濃縮咖啡:適合需要提振精神的工作狂。喝一杯不夠,不如雙倍一次解決。 拿鐵:優柔寡斷者的完美選擇,絕對不會出錯。 摩卡:適合不太喜歡咖啡味道的人,算是個時髦又

有創意的解決方案。 卡布奇諾:口味溫和,適合注重品質的咖啡客,不過要小心長出奶泡鬍子。 瑪奇朵:口感溫順,適合不喜歡奶泡鬍子的人。 冰咖啡:打破傳統,適合愛用吸管喝咖啡的人。 美式咖啡:誰說黑咖啡平淡無味?它是生命裡最純粹的快樂。 法布奇諾(星冰樂):喜歡冰淇淋更甚咖啡的人,可以從中獲得絕對的幸福感。 ◉ 提案2|全方位了解咖啡 咖啡豆:產地、栽種、品種、處理、烘焙、研磨、風味、保存、包裝標示。 器材:磨豆機、咖啡機、濾紙、杯子、手沖壺、壓粉錘……選購與保養之道。 技巧:掌控粉量、水溫、時間、萃取量、研磨顆粒,最後加上美美的拉花。 迷思破解:咖啡雖然

會染黃牙齒,但咖啡因和多酚的抗菌功效可以預防蛀牙! ◉ 提案3|量身打造人生咖啡 不是專業咖啡師,也能沖泡出最適合自己的風味! 認識咖啡與基本技巧後,就可以著手選購器材與咖啡豆。 一開始的成品可能不如預期,但只要跟隨本書指引,找出問題所在,就能持續進步。 本書特色 1. 從產地到沖泡技巧,一書收錄所有必備的咖啡知識。 2. 全彩圖解,簡化複雜的產業奧祕,初學者入門首選。 3. 六週年經典新裝,「燙金書衣」值得入手收藏。 續杯推薦 FOMO COFFEE 創辦人|Abby、Cara 2017 世界咖啡沖煮大賽冠軍、VWI by CHADWANG

創辦人|王策 台灣咖啡協會副理事長|吳怡玲 第一屆世界盃咖啡大師比賽台灣冠軍、GABEE. 創辦人|林東源 (依首字筆畫排列) 我對於精品咖啡的觀念,是從種子到杯中物都要有全面性的認識。咖啡產業的每一個環節都是深奧的專業,並非每個人都有機會前往衣索比亞學習。如果你對於精品咖啡的風味差異性有所追求,本書提供了非常關鍵的知識。《我的咖啡生活提案》以客觀、注重細節的科學分析整理出豐富資訊,適合所有入門精品咖啡的愛好者與從業人員。最重要的是,希望閱讀本書的你,可以從中找到更適合自己的精品咖啡。─── 王策(2017 世界咖啡沖煮大賽冠軍、VWI by CHADWANG 創辦人)

精品咖啡的世界正多面向快速發展。本書以插圖闡述大量而豐富的知識,讀者可以輕鬆學習到咖啡的奧妙,非常適合剛入門的咖啡愛好者。─── 林東源(第一屆世界盃咖啡大師比賽台灣冠軍、GABEE. 創辦人)

由草食性動物之牙釉質探討具優異機械性質及磨潤功能之材料的微觀結構

為了解決牙齒排列圖 的問題,作者蔡依庭 這樣論述:

牙釉質是一種兼具高硬度、高耐磨性及高韌性的生物複合材料。本論文旨在探討草食性動物牙釉質的力學性能和微觀結構特徵,以了解生物礦物化材料具有一般工程材料無法比擬之既堅硬又富有韌性之特性的原因。草食性動物利用臼齒相互摩擦的研磨作用來將食物磨碎,其臼齒相較於雜食性動物及肉食性動物,更需要堅固且耐磨之機械性質來維持進食以滿足牠們的生存需求。本研究針對草食性動物牙釉質的表面硬度及牙釉質表面至EDJ的硬度梯度特徵進行探討,牙釉質的表面硬度可代表其在研磨過程中抵抗磨損的能力,從牙釉質表面至EDJ的硬度梯度特徵更提供了吸收能量的能力以防止牙齒受外力傷害造成的損傷,並由牙釉質中損失模數的分布探討礦物質含量對硬度

梯度的調控。透過與臺北市立動物園的合作,取得馬、雙峰駱駝、長頸鹿、臺灣野山羊、北非髯羊、斑哥羚羊、臺灣山羌、臺灣水鹿及臺灣梅花鹿等九種草食性動物的臼齒樣本。對臼齒樣本依序進行切割、鑲埋、研磨及拋光後,經由深度感測壓痕硬度量測技術的方法及機械物理性質係數圖來探索生物礦物化材料之物理機械的精緻微觀架構。並使用同步輻射的光源來檢測牙釉質的元素成分分布及含量,建立物理機械性質與成份含量之間的關係。本研究詳細探討了在草食性動物中,不一樣的食物類型對臼齒特性帶來影響。結果顯示,擁有高冠齒的草食性動物通常咀嚼較堅硬的食物且具有較高的表面硬度,例如牛科動物;而擁有低冠齒的草食性動物通常咀嚼較柔軟的食物且具有較

低的表面硬度,例如鹿科動物。草食性動物的壽命愈長會具有更厚的牙釉質,以足夠的牙釉質厚度堆疊來承擔研磨作用下臼齒的摩擦損耗。具有較高表面硬度及牙釉質厚度的草食性動物有相應較高之功能梯度臼齒硬度斜率,可有效轉移所受外力避免臼齒破損,而臼齒縱切面硬度斜率是受依有機物及無機物的比例分布調控之損失模數所控制。牙釉質中釉桿柱呈現交錯排列,並由蛋白質包裹在其周圍,由釉桿柱承受外部應力後再由蛋白質將其轉移消散,單位面積內釉桿柱數量愈少者其表面硬度愈小,因釉桿柱數量較少導致黏彈性質較不佳,故表面硬度不可太高,否則容易碎裂。草食性動物之牙釉質表面硬度、牙釉質至EDJ的硬度梯度及牙釉質厚度與牠們的飲食和壽命之間的相

關性,相較於本實驗室先前對草食性動物、雜食性動物及肉食性動物牙釉質的研究,於統計學意義上更具顯著意義,此現象可歸因於草食性動物進食所依賴的臼齒研磨作用導致之牙釉質機械性質的演變。本研究闡明了物種如何在演化過程中發展其臼齒之磨潤功能以適應飲食及壽命的需求,並為前瞻工程材料的開發提供指引。

牙齒排列圖的網路口碑排行榜

-

#1.️對照圖太驚恐了所以放後面 終於拆牙套了(灑花 ... - Instagram

... 對照圖超像減肥前後以前照片根本像大嬸但其實我還變胖了 (很認真吃) 矯正期花了大約16個月使用戴蒙自鎖式矯正器僅拔除上排兩顆牙齒無骨釘…” 於 www.instagram.com -

#2.兒童牙齒構造排列圖 - Jolieper

牙齒 構造排列圖(20+30顆) 母親開始懷孕的第六週,乳牙的牙胚即出現於胎兒的口腔中,四個月左右開始鈣化,然後一直到孩子出生的六個月以後,乳牙才長出來,所以母. 於 www.jolielper.co -

#3.人的牙齒構造排列圖 - Betont

牙齒 構造排列圖(20+30顆) 母親開始懷孕的第六週,乳牙的牙胚即出現於胎兒的口腔中,四個月左右開始鈣化,然後一直到孩子出生的六個月以後,乳牙才長出來,所以母親在 ... 於 www.betonrday.co -

#4.日常習慣影響牙齒排列單側咀嚼易臉型不對稱 - 人間福報

日常咀嚼、張口呼吸等習慣都會影響牙齒的排列。圖/Unsplash. 【本報綜合報導】現代人相當注重牙齒的美白和整齊度,一有暴牙或是排列不整齊等問題,就 ... 於 www.merit-times.com -

#5.牙齒構造排列圖| 維持健康的好方法-2022年3月

牙齒 構造排列圖,你想知道的解答。牙齒構造介紹.12867views12Kviews.Jun29,2009.18.3.Share.Save.18/...| 維持健康的好方法. 於 stayhealthtw.com -

#6.牙齒排列不佳咬合不正幼兒時期蛀牙容易阻礙恆齒生長

陳彥廷提醒,預防牙齒排列不整齊,父母協助降低蛀牙發生,就是最基礎的方式。台灣許多孩子3歲就開始出現蛀牙,加上孩子排斥到牙科,部分孩子都要等到問題 ... 於 healthmedia.com.tw -

#7.1比1.618 美齒黃金比例| 牙科| 健康百科 - 元氣網

【聯合報╱記者詹建富/台北報導】 牙醫師發現,單顆門牙或是上排牙齒排列,如能符合黃金比例狀,也就是牙齒寬度與長度為1比1.618,可望列入最佳美齒 ... 於 mag.udn.com -

#8.::崇民牙科醫療共同體:: 牙醫資訊齒顎矯正

例:未治療時很凌亂的前牙(左圖),安裝自鎖式矯正器矯正後,經過3個月的排列便已得到相當多的改善(中圖),20個月完成全部療程(右圖)。 矯正骨釘,正式名稱為暫時性錨定裝置 ... 於 www.tw-bestdentists.com -

#9.牙齒排列圖的評價費用和推薦,YOUTUBE、DCARD、EDU.TW

牙齒排列圖 在森源牙醫診所Morita dental clinic - Facebook 的評價; 牙齒排列圖在牙套知多少–淺談各類型牙套作者的評價; 牙齒排列圖在口臭掰掰 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#10.108年5月83期 - 國軍高雄總醫院-院刊內容

傳統的矯正器分為外側及內側,外側矯正器(圖二)利用矯正線及矯正器,固定於牙齒表面直至療程完成,需每2-3週回診,定期更換矯正線及橡皮筋,不美觀,容易有疼痛,口腔 ... 於 802.mnd.gov.tw -

#11.牙齿编号位置图- 百度

牙齿名称位置图- 有来医生 · 有来医生网 ; (2021年6月29日更新)牙齿正畸前,您最好知道这些事,避免... · 知乎 ; 牙齿解剖图- 有来医生 · 有来医生网 ; 28颗牙齿排列图- 权威文章- ... 於 www.baidu.com -

#12.漏風牙齒矯正案例五

人的發音器官包括喉頭、聲帶、口腔、鼻腔、咽腔、肺等。當發音時,尤其是發唇齒音、齒間音、舌尖齒齦音時,其發音的準確程度與牙齒排列的整齊、緊密程度有關。 於 lalasmiles.com.tw -

#13.瞭解矯正拔牙

(圖1)從人類考古學觀察,人類遠古的祖先的牙齒排列整齊,而不像現代人多數齒列排列的不整齊。 依臨床研究顯示, ... 於 www.syl-dentist.com -

#14.柴犬咬合及牙齒標準@ 伏龍柴犬莊(臺南) - 隨意窩

上下齒面相對頂住,切端咬合﹝牙齒易磨損﹞【圖三E】 ※上下門齒排列不整齊,咬合無法密切,亂抗咬合。 ※下顎長出一至二顆臼齒,增餘齒。 ※變色﹝可能狗瘟熱病及鹽分太 ... 於 blog.xuite.net -

#15.兒童牙科,兒童牙齒構造排列圖,牙齒保健,:上宏牙醫診所后秉仁 ...

RKYJPXNNGJVQOLUTEPBECIKRVWBFDSZJTCZUKPPO 相關推薦:兒童牙科,兒童牙齒構造排列圖,牙齒保健, 口腔牙齒常造成您生活上的困擾嗎?良好的生活習慣, ... 於 godevxpmbgpcp.pixnet.net -

#16.牙齒排列名稱– 牙齒分布圖 - Modernp

牙齒排列 名稱- 牙齒分布圖. 牙齒排列不整齊、暴牙、戽道,齒顎矯正治療眼科部一般眼科疾病視力保健、眼睛紅腫、酸痛、奇癢、流淚不止等、隱形眼鏡配戴、白內障、飛蚊 ... 於 www.modernpntoring.co -

#17.FDI牙位表示法- 維基百科,自由的百科全書

也稱ISO-3950表示法。 每顆牙用兩位阿拉伯數字表示,第一位表示牙齒所在的象限:病人的右上、左上、左下、右下 ... 於 zh.wikipedia.org -

#18.牙齒矯正-牙科牙齒排列— 插圖- 假牙 - iStock

立即下載此牙齒矯正牙科牙齒排列向量插圖。在iStock 的免版稅向量圖庫中搜尋更多假牙圖像,輕鬆下載快捷簡易。 於 www.istockphoto.com -

#19.家長憂!孩童牙齒排列不整齊牙醫師:最好做這件事情否則

牙齒排列 是否整齊,影響到美觀、咀嚼、發音功能及口腔清潔難易度,通常乳牙在開始換恆牙時期,父母相當關心小孩,換牙是否會太慢,或者是發現有暴牙, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#20.對於牙齒介紹你認識多少?認識牙齒以及牙齒構造

牙周組織. 牙周組織圖. 牙齦俗稱牙肉、一層覆蓋牙槽骨表面的 ... 於 www.happyteethtw.com -

#21.牙齒圖

牙齒圖. 人的一生有兩副牙齒:乳齒和恆齒。乳齒共有20顆,恆齒共有32顆。 ... 【 牙齒排列圖】 六歲後,恆牙開始長出,而乳牙漸漸脫落,這種狀況要到十二歲才全部完成。 於 www.arthurleies.co -

#22.是謂有恥乎? 作者李泳澐。市立海山高中。高一9 班

牙齒過大造成牙齒排列擁擠錯位。 (二)後天因素:. 1.齒蛀牙或過早脫落. 圖二:乳齒發生蛀牙或過早失去. (https://goo.gl/jfFohZ). 2.口腔疾病造成牙齒移位:如齲齒 ... 於 www.shs.edu.tw -

#23.哪些牙齒是嬰兒牙齒(乳齒),如何正確清潔它? | 高露潔® 台灣

如果因蛀牙或受傷而必須拔除乳齒,其他牙齒可能會移位,阻止恆齒生長,恆齒更可能難以排列整齊。 保護嬰兒牙齒. 根據兒童牙科學會(American Academy of ... 於 www.colgate.com.tw -

#24.病例討論專欄 - 中華民國贋復牙科學會

該病患為53歲之女性,因牙齒排列不整(圖1),想利用假牙將牙齒變的自然又整齊,所以在診. 所尋求牙科治療並請醫師將前牙磨小,但並未完成假牙。患者曾於93年11月至本院求診, ... 於 www.prosthod.org.tw -

#25.假牙 - 人友牙醫RenU

不用植牙也不需修磨牙齒做傳統牙橋,省下假牙/植牙費用(右上圖),也重新排列不整齊的牙齒,並可有效減少因齒列不整所造成的蛀牙及牙周病。 關閉拔牙空間後 全口矯正後. 於 renu199.com -

#26.社區衛教

時至今日,越來越多的家長懂得重視孩子的口腔健康,尤其到了換牙期,許多父母不禁憂心忡忡:家中小孩牙齒排列參差不齊,是不是需要牙齒矯正呢? 於 ttw3.mmh.org.tw -

#27.牙齒構造排列圖(20+30顆) @ 天空晴藍‧芬仔宅

牙齒 構造排列圖- 乳牙的萌發:http://www.dr-tony.com.tw/index/health_sub02-101.htm母親開始懷孕的第六週,乳牙的牙胚即出現於胎兒的口腔中,四個月左右開始 ... 於 1applehealth.com -

#28.牙齿排列图片 - 摄图网

摄图网提供牙齿排列图片下载,用户可以在这个图片网站找到:牙齿排列图片,牙齿排列素材,牙齿排列高清图片,牙齿排列图片下载,牙齿排列图片大全等,28238张正版高清图片, ... 於 699pic.com -

#29.兒童牙科,兒童牙齒構造排列圖,牙齒保健,:上宏牙醫診所后秉仁醫師

UXGTTBWXTFUJIZTEZUBGYXRRFJPDNDPYEYXUDBNE 相關推薦:兒童牙科,兒童牙齒構造排列圖,牙齒保健, 口腔牙齒常造成您生活上的困擾嗎?良好的生活習慣, 定期潔牙的護. 於 god0gc5w6b83q.pixnet.net -

#30.牙齒排列圖口腔科學/牙體解剖 - Tuguht

乳牙沒有雙尖牙及第三磨牙。 牙齒 構造 排列圖 (20+30顆) @天空 牙齒的構造牙齒的剖面構造圖由外形來 ... 於 www.dssahappylife.co -

#31.【自由時報】牙齒咬合不正需要矯正嗎?

咬破嘴巴造成口腔潰瘍:排列不整的牙齒在咀嚼過程中,較容易因咬破皮導致嘴巴的外傷。 ○咀嚼功能:因咬合不正會讓牙齒的密合程度降低,導致食物無法被 ... 於 www.rc.cch.org.tw -

#32.健康網》矯正牙齒會變瘦? 醫:牙齒排列整齊才是目地

醫師表示,矯正牙齒最主要目的是將牙齒排列整齊,讓臉型、嘴型更好看,並不是改變體態;圖為情境照。(圖取自freepik). 〔健康頻道/綜合報導〕擁有 ... 於 health.ltn.com.tw -

#33.牙齒矯正前必看:牙醫解析門診時最常被詢問的七項疑難雜症

標籤: 牙齒, 牙齒矯正, 牙醫, 常見問題, 諮詢, 矯正器, 假牙, 植牙, 治療. ... 牙齒矯正的主要目的改善咬合功能,讓牙齒排列整齊減少蛀牙和牙周病的 ... 於 www.thenewslens.com -

#34.免費照片| 兒童的牙齒排列

《兒童的牙齒排列》是由創作者投稿的照片。該照片中包含但不限於口服恆牙面部器官考乳牙等要素。在照片圖庫網站photoAC,您可以免費下載多種尺寸大小的圖檔。 於 www.photo-ac.com -

#35.推薦熱門【牙齒構造排列圖】精選網站及相關資訊

"http://www.google.com.tw/images?q=%E7%89%99%E9%BD%92%E6%A7%8B%E9%80%A0%E6%8E%92%E5%88. 於 cacc.pixnet.net -

#36.齒顎矯正治療注意事項| 衛教資訊

因深層蛀牙而填補的牙齒或因意外而受傷的牙齒,雖然齒顎矯正治療前可能 ... 成年患者,常因既已存在之齒槽骨與牙齦萎縮問題,於牙齒排列整齊,且相鄰 ... 於 www.hch.gov.tw -

#37.FDI牙位表示法

FDI牙位表示法. 恆牙. 右上, 左上. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 於 dha.esis.com.tw -

#38.義診學術社會 - 明圳團隊齒顎矯正專科診所

講解齒顎矯正中的拔牙計劃,並接受聽眾朋友call in詢問相關的牙齒 ... 病例1 治療前咬合及牙齒排列(圖二)。 ... 口腔內的牙齒有門牙、側門牙、犬牙、小臼齒. 於 www.drsu.com.tw -

#39.齒顎矯正 - 衛生福利部

排列 不整齊的牙齒,容易讓食物殘渣堆積而很難刷洗,也因此. 將大大提高蛀牙的發生率,甚至出現口臭症狀。 3. 引起牙周病. 食物殘渣堆積牙縫,而清潔不易,容易造成牙齦發炎 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#40.避免40歲後常見的3種口腔疾病!你必須懂的牙齒清潔2重點 - 康健

若沒有及早治療牙周病或牙根蛀牙,可能會造成缺牙,影響美觀、咬合功能、發音。若又沒及時處理缺牙,會導致牙齒咬合異常、牙齒排列變化、牙齒歪斜等,增加 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#41.牙齒構造排列圖編號基本牙位認識 - Lyins

牙痛一陣子後不痛了,幾乎都是拔牙,掃描完會迅速模擬出牙齒的排列這3D圖牙齒咬合排列的每個角落都看得很清楚醫生也可以立刻模擬調整出矯正之後的牙齒排列看我的上排 ... 於 www.psoriasveda.co -

#42.牙齒編號圖 - Ecofuel

醫學上牙齒編號圖,每區以阿拉伯數字l~8分別依次代表中切牙至第三磨牙醫學. ... 28顆牙齒編號位置圖醫學上牙齒編號圖牙齒編號位置圖28顆牙齒排列圖十字牙位圖牙齒完整 ... 於 www.ecofuel.me -

#43.牙套日記|牙套半年臉型的變化(內有可怕對比圖) | 美人會部落格

現在真的很慶幸我有踏上牙套這條路不僅牙齒變好看還有很多其他的附加利益 ... 這是矯正約半年 左右牙齒排列整齊後差不多就開始關牙縫. 於 www.vogue.com.tw -

#44.人的牙齒結構圖 - Sfshpping

牙齒 構造排列圖(20+30顆) 母親開始懷孕的第六週,乳牙的牙胚即出現於胎兒的口腔中,四個月左右開始鈣化,然後一直到孩子出生的六個月以後,乳牙才長出來,所以母親在 ... 於 www.sfshppinast.co -

#45.功能性矯正器的設定改善MRC優缺點

圖4. 圖5. 圖6. 根據功能性矯正器的設定改善:. 牙齒導向渠- 幫助前牙排列; 舌箍- 重新訓練舌頭; 牙齒防護牆- 阻止 ... 依照不同的年齡層症狀分系列矯治牙齒(圖7、圖8). 於 www.befaith.com.tw -

#46.牙齒排列照片素材 - PIXTA

牙齒排列 照片和插圖素材 第1頁. (9,742張中的第1 - 50張). 查看所有. 按素材類型縮小搜索範圍: 照片/插圖; 照片 · 插圖. 點選照相機圖像以搜尋類似素材。 ※β測試版. 於 tw.pixtastock.com -

#47.對圖自測,我的牙齒還能矯正么? | Zi 字媒體

易造成細菌滋生,牙齒排列不整齊,會使得口腔細菌附著在上面不容易清洗,從而引起牙齦、牙周炎症等口腔疾病。 正畸后,牙齒易鬆動、掉落嗎? 於 zi.media -

#48.『齒顎矯正』讓你笑得更有自信 - 亞東醫院

導致牙齒排列不整的原因包羅萬象,情況也是千奇百怪。有的人是因為牙齒大小和牙床大小不諧調,導致齒列擁擠(圖一、二)或是產生縫隙,台灣人最介意的“牙齒漏財”即屬於 ... 於 www.femh.org.tw -

#49.美觀,除了對稱還有比例 - 明圳團隊齒顎矯正專科診所

5.有時候修牙的量不足以解決比例問題,或患者潔牙不力,也會需要合併使用樹脂塡補,如本例。 病例2治療前之牙齒排列及咬合(圖四) ... 於 drsuortho.pixnet.net -

#50.何時是兒童牙齒矯正的最佳時機? - 丰采美學牙醫Blog

在孩子青春期生長高峰前,藉由兒童牙齒矯正來開啟顎骨生長,除了可建立良好 ... 因為牙齒太大而牙弓太小,因此無法讓所有的牙齒排列在有限的牙弓上。 於 blog.clinicperfectsmile.com -

#51.齒式 - 科學Online - 國立臺灣大學

齒式(dentition) 是指在脊椎動物口腔中全套牙齒的發育與排列模式, ... 若牙齒的型態有異,稱為異型齒(heterodont),哺乳動物多為異型齒(圖二)。 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#52.牙齿排列图和名称- 搜狗图片搜索

簌簌流年齿序悲欢齿序悲欢的意思 · 口腔整形百科口腔整形医学疾病文章列表,第12页快速问医生 · 人物生活摄影素材特写图片图库现代人物动态 · 洗牙出血正常吗,会不会损伤牙龈 ... 於 pic.sogou.com -

#53.牙齒的構造圖 - Dcreaty

牙齒 構造排列圖(20+30顆) 母親開始懷孕的第六週,乳牙的牙胚即出現於胎兒的口腔中,四個月左右開始鈣化,然後一直到孩子出生的六個月以後,乳牙才長出來,所以母親在 ... 於 www.dcrestatpodcst.co -

#54.何謂牙弓變形及牙齒磨損?? - 俊美牙醫診所Chunmei Dental ...

上圖則是18歲左右的青少年,牙齒排列整齊、稜角完整,好清潔,不容易蛀牙。 上圖為55歲中年人,牙齒嚴重變形(上下皆呈現尖形)與磨損,牙縫易塞、不易清潔、容易牙齦 ... 於 www.chunmei-dental.com -

#55.牙齒排列數字– 牙齒分布圖 - Saloidant

牙齒排列 數字– 牙齒分布圖. 多齒症礙恒齒生長. 陶瓷貼片是目前主流的牙齒美白方式之一,可以快速改善像牙齒黃、牙縫大、牙齒形狀不好看等美觀問題。陶瓷貼片能取代牙齒 ... 於 www.saloidant.co -

#56.【姚全豐醫師】什麼是咬合不正? - 問8健康諮詢

【姚全豐醫師】什麼是咬合不正? · 第一級:上下顎第一大臼齒處於正常的相對關係,然而存在其他牙齒排列的異常。(圖一) · 第二級:下顎第一大臼齒位於正常 ... 於 tw.wen8health.com -

#57.牙齒結構圖

牙齒 構造排列圖(20+30顆) 母親開始懷孕的第六週,乳牙的牙胚即出現於胎兒的口腔中,四個月左右開始鈣化,然後一直到孩子出生的六個月以後,乳牙才長出來,所以母親在 ... 於 www.spiritsolons.co -

#58.人工假牙排列以數位化教學之分析

五、數位化模擬排牙. 人工牙齒排列後,以數位軟體(exocad DentalCAD)進行模擬排列(圖. 5),先讓學生了解正確口腔解剖牙齒排列關係,接著模擬錯誤方式排列,. 進行比較。 於 tpl.ncl.edu.tw -

#59.矯正治療的前後比較 - 永光牙醫診所

此乃因改善口腔衛生的行為因素比改善牙齒排列更有效果。 青少年時期接受矯正治療者,對其未來的牙周健康方面並無明顯的影響。在無其他因素影響的條件下 ... 於 www.ykdent.com.tw -

#60.牙齿排列图_小红书

牙齿排列图. ... 首先,要纠正一个观点,牙齿矫正并不只是为了将牙齿排列整齐,显得好看,而是为了正确,良好的 ... 先说牙齿排列很乱的情况,矫正里面叫做牙列拥挤。 於 www.xiaohongshu.com -

#61......: 【 牙齒排列圖】 - 鑫享生技-液態手工皂的專家的相片

【 牙齒排列圖】. 六歲後,恆牙開始長出,而乳牙漸漸脫落,這種狀況要到十二歲才全部完成。這就是乳牙與恆牙的脫換時間˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 於 aassdd-waterwifeno1.blogspot.com -

#62.最新消息- 雅緹斯牙醫診所|台中隱適美-隱形矯正推薦

台中美白貼片|告別十年黃板牙不用美圖修修 ... 台中隱形矯正|把牙齒排列整齊有那麼簡單嗎? ... 台中隱適美| 牙齒矯正案例- 改善青少年齒顎空間不足. 於 www.kc-dental.tw -

#63.牙齒矯正5關鍵 - 親子天下

當藝人上節目絲毫不避諱戴牙套,甚至網路上出現眾多網友大方分享「牙套日記」的圖文紀錄時,牙齒矯正儼然成為愛美風潮下的新時尚。當孩子抱怨自己齒列不整 ... 於 www.parenting.com.tw -

#64.牙齒構造排列圖(20+30顆) - 天空晴藍‧芬仔宅

牙齒 構造排列圖(20+30顆) ... 母親開始懷孕的第六週,乳牙的牙胚即出現於胎兒的口腔中,四個月左右開始鈣化,然後一直到孩子出生的六個月以後,乳牙才長出來 ... 於 enjw.pixnet.net -

#65.齒顎矯正

是控制咀嚼的神經肌肉系統或上、下顎牙齒的接觸關係出狀況,而造成牙齒排列不整齊,咬合不密切,和臉型不姣好,且有所謂的暴牙,戽斗或大小臉的「不正臉型」者(下圖)。 於 www.kraze.com.tw -

#66.牙齒排列名稱口腔科學/牙體解剖 - MQTTK

乳牙沒有雙尖牙及第三磨牙。 牙齒 排列 名稱_百度知道 牙齒排列圖】 【 牙齒排列圖】 六歲後,恆牙開始長出 ... 於 www.argentsecuritycnslt.co -

#67.醫師:牙齒矯正可以不拔牙?!(組圖) | 舊金山灣區之聲

拔除小臼齒後,雖然牙齒排列整齊,或是暴牙狀況改善了,可是舌頭活動空間卻可能因此變得不足,進而壓迫到咽喉氣道的空間,長期影響呼吸能力,甚至可能造成 ... 於 www.bayvoice.net -

#68.正常牙齒排列– 牙齒構造排列圖 - Fisherie

正常牙齒排列– 牙齒構造排列圖. 戽斗第三級咬合異常,大致可分為『齒源性』及『骨骼性』,所謂的齒源性,乃因牙齒排列異常,造成輕微錯咬,亦即下排牙齒咬在上排牙齒的 ... 於 www.fisheriends.co -

#69.牙齒構造排列圖– 牙齒分布圖 - Vinomeh

牙齒 構造排列圖– 牙齒分布圖 ... 我們有幾顆牙? ... 105學年度學童口腔保健計畫-教師口腔保健研習塗氟填溝有保障潔牙少糖好口腔學童口腔健康新知講師黃詠愷博士105學年度學童 ... 於 www.vinomehn.co -

#70.牙齦萎縮如何補救?牙齦萎縮的原因、症狀、治療方法 - 葉立維 ...

導致全口牙齦萎縮的原因有很多,除了最常見的牙周病之外,不當的刷牙方式與牙刷種類、牙齒排列不整、假牙不密合、因磨牙造成的牙齒磨耗、缺牙,甚至是抽菸或遺傳,都有 ... 於 www.yesperio.com -

#71.對圖自測,我的牙齒還能矯正麼? - 每日頭條

易造成細菌滋生,牙齒排列不整齊,會使得口腔細菌附著在上面不容易清洗,從而引起牙齦、牙周炎症等口腔疾病。 正畸後,牙齒易鬆動、掉落嗎? 於 kknews.cc -

#72.成人口腔護理區- 護齒秘訣- 認識牙齒- 牙齒的種類

圖片顯示乳齒的正門牙、側門牙、犬齒、第一臼齒和. 恆齒出牙時間. 恆齒, 出牙時間. 正門 ... 於 www.toothclub.gov.hk -

#73.齒顎矯正科

利用矯正裝置,將有問題的牙齒排列情形(如虎牙、 牙齒擁擠、扭轉、倒斜、異位、正中露縫…等)及上下臉部骨骼不協調現象(如暴牙、深咬、戽斗等) 改善, ... 於 www.scmh.org.tw -

#74.牙齒酸痛/牙齦萎縮治療/輕微牙周病/全瓷冠 - 當代牙醫診所

我們決定利用全瓷貼片與全瓷牙冠的優勢,修復門牙蛀牙造成的牙齒缺損之外,也分配每顆牙齒的空間,選擇接近上顎自然的齒色,外觀預計將牙齒排列整齊。 圖示:2020年數位 ... 於 modern.mdg.com.tw -

#75.牙齿排列名称图片第1页

牙齿排列名称 · 时代天使隐形矫正:牙齿的名称,你知多少根据牙齿在口腔中存在的时间 · 关键词: 牙位图牙图矢量牙图牙科牙齿排列图 · 牙齿生长顺序图片及文字 ... 於 y.qichejiashi.com -

#76.牙齒矯正-10歲暴牙小男孩 - 慧安牙醫診所

矯正後出現標準美線:鼻子、嘴巴、下巴三點在同一平面上。 圖二:深咬口腔內部左側視角及右側視角矯正前&矯正後. 圖二:深咬 ... 於 goodbeauty.com.tw -

#77.臉又圓又腫、牙齒突出醫師:正確的舌頭位置決定顏值 - Heho ...

圖說/奇美醫院牙醫師王崇歷說,牙齒的排列跟呼吸方式、舌頭位置都有關係。 「很多人做不到這件事,是因為他們是用『嘴巴呼吸』,但用嘴巴呼吸,吸入 ... 於 heho.com.tw -

#78.完美的微笑曲線與牙齒牙齦美容設計 - 尊榮美學牙醫診所

基本上,笑容有三個要素:(1)牙齒(2)牙齦(3)嘴唇。 ... 當牙齒排列不整齊時,除了外觀看起來會擁擠凌亂外,清潔也比較困難,咀嚼咬合吞嚥的功能受影響甚至影響 ... 於 www.drhoimplant.com.tw -

#79.牙齒構造排列圖編號

牙齒 構造排列圖(20+30顆) 母親開始懷孕的第六週,乳牙的牙胚即出現於胎兒的口腔中,四個月左右開始鈣化,然後一直到孩子出生的六個月以後,乳牙才長出來,所以母親在 ... 於 www.connctny.me -

#80.認識齒顎矯正 - 台中市牙醫師公會

本頁圖文之版權隸屬於台中市牙醫公會所有,非經授權,不得任意翻拷、轉載,違者必究。 ... 所謂齒顎矯正是指藉由矯正裝置改善顏面骨異常之發育和重新排列不整齊的牙齒 ... 於 www.dentistry.com.tw -

#81.免費矢量| 膿腫和牙齒排列不齊的圖像

此插圖可用於個人項目,在某些情況下也可用於商業項目。閱讀更多. icon filter search. 插圖信息. 創作者: Cranberry. 圖片名稱: 膿腫和牙齒排列不齊的圖像. 於 www.ac-illust.com -

#82.何謂乳牙? | 衛教資訊| 訊息專區

殊不知牙齒的排列受到咬合力、生長傾向、臉頰及舌頭等各種方向的力量而達到平衡狀態,當蛀牙或拔牙缺牙時,都會造成鄰近牙齒的移位,影響齒列原有之空間及排列。乳牙除了 ... 於 www.nanmen.com.tw -

#83.矯正可以不拔牙!這樣做解決牙齒擁擠

牙齒 矯正是否拔牙,傳統上,牙齒矯正醫師會依據牙齒是否有足夠的排列空間所決定。在無法擴充空間的情況下,傳統做法只好拔掉幾顆牙齒,以創造空間, ... 於 www.epochtimes.com -

#84.上宏牙醫診所-矯正牙齒費用,牙齒構造排列圖,牙齒痛如何止痛 ...

NBLAMVIVBYHZQINQOUDKOPTFDRSJMVZUKIIHKCFJ 上宏牙醫診所-后秉仁醫師擁有專業高難度植牙技術,牙周病處理、 雷射植牙、齒顎矯正等,認真負責的專業態度讓每位顧客都清. 於 top006.pixnet.net -

#85.就一定要去整牙嗎?醫生道出驚人真相:這些症狀才需要矯正

蘇明圳醫師強調,一個好的牙齒矯正療程,理當是從牙齒排列的整齊度、咬合關係,以及面部美觀等多個角度綜合評估來制定的治療方案,讓口腔能長期維持在 ... 於 www.storm.mg -

#86.牙齒黃怎麼辦?牙齒美白需知 - 雅術牙醫診所

所以,看到牙齒出現白斑,也要留心是否有蛀牙了! 圖五-768x512. 5. 全面性的酸蝕. 如果平常愛吃酸性食物、飲料( ... 於 www.artechdent.com -

#87.(牙圖慎入)關於牙齒排列形狀 - 牙齒矯正板 | Dcard

防雷一下,後面有牙齒本人的圖,如果不想看趕快回上一頁或關掉,- 以下正文-,牙齒已經到矯正後期了,現在在關縫,但總覺得下排的臼齒們有點內凹。 於 www.dcard.tw -

#88.牙齒排列圖_用户1907542595 - 博客

很抱歉,该文章已经被加密! 您可以通过左侧的推荐博文组件浏览其它文章。 新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正. 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘 ... 於 blog.sina.com.cn -

#89.兒童牙科,兒童牙齒構造排列圖,牙齒保健,:上宏牙醫診所后秉仁醫師

XBJWWEZAWJXMLCXHCXEKBBUUIMTHRGSBHBZXGFQI 相關推薦:兒童牙科,兒童牙齒構造排列圖,牙齒保健, 口腔牙齒常造成您生活上的困擾嗎?良好的生活習慣, ... 於 abcpupf9e3cph.pixnet.net -

#90.牙齒排列圖站內搜尋 - 健康Works

2011年11月17日- 牙齿排列图示2010-07-22 来源:读书人[收藏此页] 复制人类的牙由于杂食而具有不同的形态特点。切牙的 ... 於 search.bcwebworks.com -

#91.小臼齒– 牙齒排列圖 - Neubau

小臼齒– 牙齒排列圖. 梁氏小臼齒「梁氏小臼齒」的咀嚼面上長有凸出而脆弱的部分。如果這部分折斷後欠妥善護理,牙齒最內層的牙髓可能會因受細菌感染而壞死,甚至導致 ... 於 www.neubauburg.co -

#92.全美牙醫CM Esthetic - 你知道每顆牙齒正確的名稱嗎? 那你 ...

現在就讓我們簡單介紹牙齒的排列及其功用吧! 從口腔最外側的正中門齒算起,往外依序為側門齒、犬齒、第一小臼 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#93.矯正牙齒,排列整齊恢復美觀與健康(曾振文醫師) - 敦南麗緻 ...

透過開刀拔牙再使用矯正方式將牙齒排列整齊,恢復牙齒及臉形的美觀。 圖1.轉口腔外科將埋在骨頭裏的增生牙取出,並拔掉已產生牙根外吸收 ... 於 www.ritzdental.com -

#94.口腔牙齿排列图(第1页) - 要无忧健康图库

该页主题为口腔牙齿排列图的图片集,内容包含有时代天使隐形矫正:牙齿的名称,你知多少根据牙齿在口腔中存在的时间以十字形线条将上下左右四区的牙齿,依照牙位排列顺序, ... 於 yao51.com -

#95.缺牙不理,問題多多喪失一顆牙齒的危害可能比你想的更多

前傾的牙齒佔據原本缺牙牙齒空間,造成日後要做假牙空間不足(圖一,③),可能需搭配齒列矯正將牙齒排列整齊或是犧牲更多齒質才有足夠空間做假牙。 二、缺牙前方牙齒 ... 於 www.chimei.org.tw -

#96.長庚醫訊 長庚紀念醫院

若是單純輕微的牙齒擁擠、排列不正而臉型外觀沒有暴牙、戽斗的狀況時,也可以評估直接用假牙來矯治的可行性。 當牙科分科與專業分工越來越細項的時候,利用整合性的協同 ... 於 www.cgmh.org.tw -

#97.為什麼矯正要拔牙齒? 一張圖看牙齒對身體器官的影響

拔除小臼齒後,雖然牙齒排列整齊,或是暴牙狀況改善了,可是舌頭活動空間卻可能因此變得不足,進而壓迫到咽喉氣道的空間,長期影響呼吸能力,甚至可能造成 ... 於 health.ettoday.net