大安戶政事務所遷戶籍的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦財團法人中華民俗藝術基金會、李乾朗、鄭碧英寫的 梅鏡傳芳:大甲頂店梁宅瑞蓮堂傳統建築修復或再利用研究計畫 可以從中找到所需的評價。

另外網站大安戶政事務所詳細資料(2023年更新) - 宜東花也說明:2004年底,章孝嚴選前把戶口遷到信義區,2005年初,一選上立委又遷回大安區。 區內有如同纖網般的公車路線,不論東西向或南北向,均有快速道路可達臨近區域,交通發達 ...

國立政治大學 社會工作研究所 王增勇所指導 王大中的 當「是/不是」不再作為解答: 一位原住民「後裔」追尋阿美族認同的自我敘說 (2021),提出大安戶政事務所遷戶籍關鍵因素是什麼,來自於原住民族社會工作、原住民認同、身分認同、多族裔、都市原住民。

而第二篇論文臺北市立大學 社會暨公共事務學系碩士在職專班 高光義所指導 陳敬函的 戶政機關辦理線上遷徙登記之可行性研究 (2020),提出因為有 戶籍登記、線上辦理、遷徙登記、可行性的重點而找出了 大安戶政事務所遷戶籍的解答。

最後網站[心情] 去大安區遷戶籍到宿舍被刁難- 看板NTU則補充:今天到住宿組申請住宿證明後,去天龍區要遷戶籍到宿舍。 ... 爬了文,ccs92a15跟DxWayne去遷戶時,遇到戶政人員說要發文給學校確認居住事實, DxWayne ...

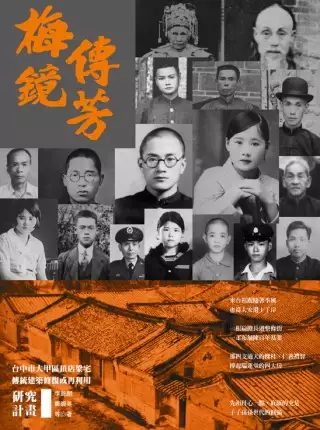

梅鏡傳芳:大甲頂店梁宅瑞蓮堂傳統建築修復或再利用研究計畫

為了解決大安戶政事務所遷戶籍 的問題,作者財團法人中華民俗藝術基金會、李乾朗、鄭碧英 這樣論述:

梁比美,來自泉州鳳坡村的男子,當年一身布衣、一籮行囊,就這麼隻身穿越了險惡的「黑水溝」,來到了遍地都在等待開墾滋養、卻又處處是契機的台灣。他與妻子黃幼胼手胝足地在台中大甲的鬧街上打腰鼓、賣雜貨、擺布攤,一點一滴地豐實了梁家的基底與家業,並且努力地開枝散葉,如此才成就了梁家這株茂盛豐美的家族大樹。大樹的根,自此深紮,更在頂店之處,孵育出了另一段梅鏡的情緣--「瑞蓮堂」。 瑞蓮堂集傳統建築藝術於大成,然而時光荏苒,隨著最後一戶梁家成員的遷出,老宅終不堪歲月侵蝕,日益凋敝。自幼成長於大甲瑞蓮堂、白手起家創立比菲多食品公司的梁家四房第四代梁家銘,在一份追尋家族榮光之深情,及一份保存台灣傳統

建築之美的熱忱驅動下,遂於2011年委託「財團法人中華民俗藝術基金會」進行「大甲頂店梁宅瑞蓮堂傳統建築修復或再利用研究計畫」。 研究計畫只是一個開端,設計一套良性循環的機制,導入文創產業與行銷商業思維,為老宅帶來資源、注入新生命,並且使它成為梁家人永遠安身的沃土,才是讓瑞蓮堂伴隨家族綿延、代代相傳、永續存在的契機。如此,「梅鏡」方能永世「傳芳」。 作者簡介 財團法人中華民俗藝術基金會 1970年代的台灣社會正處於急遽轉型的時期,民俗文化與現代生活逐漸脫節,文化資產瀕臨滅絕的情境。有鑑於此,一群來自不同領域的文化工作者,集思廣益,呼籲搶救,於1979年成立「中華民俗藝術基金會」,並揭示其

宗旨為:「維護民俗藝術,傳承民間藝人之精湛技藝,以提高民俗文化的學術價值,充實精神生活。」 本會初創時期,以民族音樂、戲劇的調查與研究為主,隨者各方學者、專家的投入,逐漸擴及工藝、建築、宗教、飲食及休閒文化等層面。三十多年來,基金會開風氣之先,於發掘族群人文,再現台灣圖像,成果斐然,深獲肯定。 李乾朗 台灣台北淡水人,1949年生於大稻埕,國立台灣藝術大學藝術與文化政策管理研究所專任教授,歷任建築師雜誌主編及中華民俗藝術基金會董事、文化資產維護學會理事、台北市開放空間文教基金會董事。1978年出版第一本著作《金門民居建築》,此後陸續出版《台灣建築史》、《台灣近代建築》、《十九世紀台灣建

築》、《古蹟入門》、《台灣古建築圖解事典》、《巨匠神工》等書。近年以著述、教學及文化資產事務審查工作為主,並推動兩岸建築交流及擔任新加坡古蹟修護顧問。曾執教於台北大學民俗藝術研究所、文化大學建築及都市設計研究所,主授台灣建築史、中國建築史、傳統營造技術等課程。出版著作六十餘本、研究報告書近七十本。著作曾獲:金鼎獎、巫永福文學評論獎、中國時報開卷好書獎、聯合報讀書人最佳書獎、等。個人於2011年榮獲台北文化獎。 鄭碧英 中原大學建築研究所碩士,曾任中國科技大學室內設計系兼任講師,長期從事古蹟、歷史建築之調查研究與寺廟規劃設計工作。

當「是/不是」不再作為解答: 一位原住民「後裔」追尋阿美族認同的自我敘說

為了解決大安戶政事務所遷戶籍 的問題,作者王大中 這樣論述:

「我是學分班社工、社工所碩士生,也是中文人;我是漢人,也具有阿美族的血液。」這則告白已然揭開我對族群及專業兩種身分的認同。然而,曾經,我越訴說自己的身分認同,越被自我懷疑與羞愧感綑綁,最終乾脆隱身,能不說就不說。為何「我是誰」如是簡單的問題會在我的生命中不斷發酵?本論文便是起始於圍繞著「身分認同」的一連串疑問,以及相應的自卑與混亂狀態。經過一連串的面對與抉擇,我決定書寫自我敘說論文。我敘說自己進入原住民族社會工作的故事。透過說故事,我安放中文加社工的雙軌認同、找到此刻能使我深感安適的族群身分「原住民後裔的漢人」,當中,漢人意謂此刻自己的族群身分認同基調、原住民後裔則指向身體裡流淌著的阿美族血

液,並以此為榮。書寫故事時,我亦同步梳理緊扣著論文主題「認同」的相關文獻,並嘗試以自己追尋阿美族認同的故事與之對話。此外,我記錄走上自我敘說的歷程,整理並交代對自我敘說的理解與操作,以作為本論文研究方法上的提醒與指引。自此,我感受到前所未有的認同「安適」。然而,隨著時序推移,我卻也漸漸感受到「不想只以原住民後裔自居」的情緒,並聽見更淬鍊後的探問:「為什麼我沒有形塑出阿美族認同?」當我聽見自己生命的聲音,論文方向便很自然的隨著我的研究關懷「原住民(阿美族)認同」而轉變。為了回溯我身體裡的阿美族血統,也為回答「為什麼阿美族認同消失於家族中,而無法自然的傳遞至我身上?」之疑問,我於家人間展開訪談、爬

梳家族自日治時期以來的遷移路線,試圖搜尋家族的阿美族認同消失的「社會脈絡成因」與「我的詮釋」。而後,我隱約感覺到自己的生命狀態。我再次敘說自己目前的族群認同,而開始看見「混雜與未定」便是當前的我。我是漢人,但我不只是漢人;我不是阿美族,但我不能說自己「不是」阿美族。我發現,所謂的安適並非透過敘說而將自己安放於某個身分位置,而是,我於自我敘說的旅程中漸漸看清此刻的自己,而當我正視自己,安適即已然伴隨於我。在混雜與未定的生命狀態中,我感受到一股真切的勇氣。我決定向外界乃至大社會表態:「我正代表著當代阿美族的其中一種生命狀態。我是當代的阿美族。」今後,我將不斷穿梭於漢人與原住民族社會兩地之間,與之對

話。其實,這便是我在認同之路上、在這趟自我敘說的旅程中,一路以來在做的事情。

戶政機關辦理線上遷徙登記之可行性研究

為了解決大安戶政事務所遷戶籍 的問題,作者陳敬函 這樣論述:

考量在眾多戶籍登記業務中,遷徙登記所涉民眾之權利義務甚廣,該項業務也必須由本人或戶長視案件性質至遷入地、現住地或戶籍地戶政事務所洽辦,又2020年初全球爆發新型冠狀病毒(COVID-19)疫情,流行性疾病的蔓延促使政府加強防疫,也導致民眾生活習慣改變,如可在確認人別、查調案件事實或確保個資保密之前提下,以線上辦理戶籍登記,將是另一值得探討的超前部署措施,是故,本文期望以遷徙登記為研究標的,並探討以線上辦理之可行性。 本研究結論如下:一、跨機關間通報機制建立困難,導致人別查證與無法即時通報之困境,而線上辦理遷徙登記則更因個案複雜和通報機制不完全致難以查核。二、受訪者多數認為完善配套措施後

,將可獲得政策執行者支持,有助於推動線上辦理遷徙登記。三、於取得主管機關與地方政府共識、組織再造、人力調整與強化教育訓練等配套措施後,線上辦理遷徙登記行政性係屬可行。四、系統的軟硬體穩定與相關法規齊備,於增強特殊事變的緊急應對措施後,線上辦理遷徙登記技術性係屬可行。

想知道大安戶政事務所遷戶籍更多一定要看下面主題

大安戶政事務所遷戶籍的網路口碑排行榜

-

#1.戶政e 點通- 高雄市戶政資訊服務網

遷入地的戶政事務所。 要帶什麼. 國民身分證正本。(所有遷徙當事人的)(尚未領證者免); 印章。(所有遷徙當事人的)(也可簽名); 戶口名簿(遷出地的); 房屋證明文件(詳見 ... 於 household.kcg.gov.tw -

#2.便民服務-戶政FAQ - 臺中市大安區戶政事務所

1戶政Q&A 2017-09-26 · 2請問如何申請英文戶籍謄本?規費如何收取?幾天核發? 2016-07-01 · 3我國籍男子認領與外國籍生母在臺所生之子女,生母嗣後行方不明或婚姻狀況 ... 於 www.hdaan.taichung.gov.tw -

#3.大安戶政事務所詳細資料(2023年更新) - 宜東花

2004年底,章孝嚴選前把戶口遷到信義區,2005年初,一選上立委又遷回大安區。 區內有如同纖網般的公車路線,不論東西向或南北向,均有快速道路可達臨近區域,交通發達 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#4.[心情] 去大安區遷戶籍到宿舍被刁難- 看板NTU

今天到住宿組申請住宿證明後,去天龍區要遷戶籍到宿舍。 ... 爬了文,ccs92a15跟DxWayne去遷戶時,遇到戶政人員說要發文給學校確認居住事實, DxWayne ... 於 www.ptt.cc -

#5.大同戶政事務所 - 新竹東區衛生所

[公告]年度桃園市原住民族回復傳統姓超商申請戶籍謄本及戶口名簿,由戶政事務所郵寄到府年度「桃園市原住民族回復傳統姓名單一窗口」服務民法成年指南檔案應本市戶政服務 ... 於 etatoka.aragolustrum.nl -

#6.第三章我國戶政資訊化發展沿革

時期戶籍資料數化作業,亦於97 年3 月起開始執行。茲將近代戶政之變革,. 敘述如表3-1。 1. 我國戶口查記,有史記載,遠在禹平水上之時。(台北市大安區戶政事務所檔案 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#7.管仁健觀點》章孝嚴的戶口為何一定要在大安區? | 新頭殼

2004年底,章孝嚴選前把戶口遷到信義區,2005年初,一選上立委又遷回大安區。章孝嚴坦承對大安戶政事務所的「配合」十分滿意,雙方建立一些交情,所以 ... 於 today.line.me -

#8.臺北市政府111.08.22. 府訴一字第1116084388號訴願決定書

原處分機關臺北市大安區戶政事務所. 訴願人等2人因戶籍登記事件,不服原處分機關民國111年6月10日北市安. 戶登字第1116005779號函,提起訴願,本府決定如下:. 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#9.我的E政府-申辦服務-遷入登記

三、全戶之遷徙登記,以戶長為申請人。 四、受委託人。 ... 一、遷出地與遷入地戶口名簿正本、遷入者國民身分證正本及印章(或簽名)。 ... 請洽全國任一戶政事務所. 於 www.gov.tw -

#10.111年情境式戶籍法規大意─看這本就夠了 - 第 67 頁 - Google 圖書結果

(A)除籍登記(B)除戶登記(C)遷出登記(D)出國登記。【107地方特考】( )75 經催告仍不申請,戶政事務所應逕行為戶籍登記之事項,不包括下列何者? (A)出生登記(B)遷徙登記(C) ... 於 books.google.com.tw -

#11.臺中市大安區戶政事務所 - Facebook

小明(未成年)和媽媽,要將戶籍遷至爺爺戶內,因媽媽及爸爸工作忙碌,可以委託爺爺辦理嗎? A:可以的。請小明的爺爺攜帶國民身分證正本、印章及戶口名簿(雙方)、遷入 ... 於 www.facebook.com -

#12.行政中心各樓層簡介-大安區戶政事務所 - 臺北市大安區公所

認領登記。收養、終止收養登記。結婚、離婚登記。監護登記。死亡、死亡宣告登記。 遷徙、住址變更登記、初設戶籍 ... 於 dado.gov.taipei -

#13.協議離婚常見問題| 省錢離婚證人

離婚登記可以同時辦理遷戶口,但是要注意的重點是,遷戶口必須到「遷入地」的戶政事務所辦理。 如果目前戶籍口在台北市大安區,離婚之後打算遷戶籍到新北市永和區,建議最 ... 於 www.1ton98.com.tw -

#14.戶政各項業務申請書下載

03, 旅外國人申辦戶政業務委託書 ... 申請書表格式僅供參考,無須下載,屆時至戶政事務所辦理時,戶政事務所承辦人員 ... 戶033, 遷入戶籍登記申請書(通訊中斷後用). 於 www.ris.gov.tw -

#15.臺北市大安區戶政事務所

內政部逐年增加可跨縣市至任一戶政事務所辦理之戶政業務項目,並推廣使用自然人憑證線上申辦多項戶籍業務。 ◎若有於假日辦理結婚登記之需求,建議可於結婚登記日前3個 ... 於 dahr.gov.taipei -

#16.政府行政作為與隱私權保障之探討 - 第 61 頁 - Google 圖書結果

除此之外,依照戶籍法第四十條之規定,大安戶政事務所,並就十五歲以上人口之教育程度進行查記。至於指紋資料方面,依照大安戶政事務所人員之說明,雖然目前戶籍法第八條已 ... 於 books.google.com.tw -

#17.台北市健保補助

A2:如果您因出境2年之上由戶政事務所登記戶籍遷出,後經恢復並遷入且實際 ... 地址:台北市大安区10634信义路三段140号总局电话:02-27065866 健保谘询及 ... 於 tk.yxpx.net -

#18.如何辦理戶籍遷出入? - 臺北市大安區戶政事務所

如何辦理戶籍遷出入? · 1.遷出地與遷入地戶口名簿正本、遷入者國民身分證正本及印章(或簽名)。 · 2.遷入者應換領國民身分證(請繳交最近2年內拍攝之符合國民身分證規格 ... 於 dahr.gov.taipei -

#19.異地辦理戶籍登記項目 - 臺北市大安區戶政事務所

考量現代工商社會生活忙碌,免除民眾奔波往返戶籍所在地戶政事務所申辦戶籍登記,陸續開放異地辦理戶籍登記事項,提供簡政便民的跨區服務(可向全國任一戶政事務所辦理 ... 於 dahr.gov.taipei -

#20.戶政櫥窗-戶政沿革 - 嘉義市戶政服務網

日治時期臺灣戶籍事務由警察機關辦理,分為本籍人口及寄留人口,設有戶口調查簿、正、副簿,分別由警察辦理戶口調查,戶籍登記即由鄉、鎮保甲事務所書記 ... 於 household.chiayi.gov.tw -

#21.宗親視野下的地方選舉:2018年金門縣五合一選舉個案分析

第三節戶籍制度台灣不論本島離島皆有戶籍人口因就學、工作等因素無法常駐戶籍地, ... 而台灣戶籍制度並未強制戶籍遷出及回遷規定,故也會出現暫留戶政事務所等特殊 ... 於 books.google.com.tw -

#22.5年搬走15%居民! 揭大安區「鄰居跑最多里」人口流動主因

(大安區,人口老化,戶籍遷出,人口,戶籍,遷出,遷入,戶政事務所,大安區公所 ... 台北市大安區戶政事務所秘書邱士榮研判,義村里內會有大量人口流失,除了 ... 於 house.ettoday.net -

#23.大安戶政

臺北市大安區戶政事務所; 大安市人民政府信息公开专栏; 大安戶政事務所- bonettieventi.it; 入境恢復戶籍- 戶政小精靈 ... 於 sl.cablelines.co.uk -

#24.常見問題 - 6000全民共享普發現金

戶籍 (出境)遷出登記之中華民國國民(如出國多年的國人),可否領取普發現金? 於 pro.6000.gov.tw -

#25.大安區結婚證人見證服務-全台戶政現場辦理推薦

1.雙方或一方在國內現有或曾設戶籍者,在國內或在國外結婚,除經駐外館處函轉者外,得向任一戶政事務所辦理結婚登記。 2.若需同時辦理遷入戶籍,則應選擇遷入地戶政事務所 ... 於 www.love520.com.tw -

#26.大安區戶政

而还有网友发现陈乔恩和曾伟昌现身大安区户政事务所登记结婚!两人恋爱已经两年了,如今终于修成正果,恭喜恭喜!4。 大安區戶政事務所戶籍登記. 身分登記 ... 於 fr.esportspools.org -

#27.申請案件 - 臺北市大安區戶政事務所

戶政 資料及門牌 · 戶籍謄本 · 英文戶籍謄本 · 請領(初、補、換)國民身分證 · 請領戶口名簿 · 戶籍登記簿閱覽 · 門牌證明 · 門牌編釘 · 印鑑登記證明及變更廢止. 於 dahr.gov.taipei -

#28.台北市防疫人員招募

111-12-30 臺北市社區整合型服務中心(A單位)大安區遴選及擴增,公開徵選結果公告. ... 戶籍登記開放由任一戶政事務所辦理的項目. 各區戶政工作站. 於 adamstownnews.nl -

#29.政府行政作為與隱私權保障之探討 - 第 61 頁 - Google 圖書結果

... 二遷入、遷出及住址變更登記 0 除此之外,依照戶籍法第四十條之規定'大安戶政事務所,並就十五歲以上人口之教育程度進行查記。至於指紋資料方面'依照大安戶政事務所 ... 於 books.google.com.tw -

#30.我要怎麼辦理身分證?(入境遷入) - 臺北市大安區戶政事務所

我從國外回來才知道戶口已經被遷出,我要怎麼辦理身分證?(入境遷入). 發布機關:臺北市政府民政局戶籍行政科. 請至現住地戶政事務所辦理恢復戶籍. 申請人:. 於 dahr.gov.taipei -

#31.臺中市大安區戶政事務所109年10月31日(星期六)暫停服務

☆本市配合內政部逐年增加開放戶政業務可跨縣市至任一戶政事務所辦理,並推廣使用自然人憑證線上申辦多項戶籍業務(網址為https://www.ris.gov.tw/app/ ... 於 www.wugu.ris.ca.ntpc.gov.tw -

#32.管仁健觀點》章孝嚴的戶口為何一定要在大安區? - Newtalk新聞

2004年底,章孝嚴選前把戶口遷到信義區,2005年初,一選上立委又遷回大安區。章孝嚴坦承對大安戶政事務所的「配合」十分滿意,雙方建立一些交情,所以 ... 於 newtalk.tw -

#33.大安区户政事务所

大安 戶政分機一覽表. 單位. 業務項目. 戶籍登記課. 課長. 110. 逕遷戶所、原住民. 111-06-10有關「全戶戶籍暫遷至戶政事務所登記」及「單方行使負擔未 ... 於 606777563.nauczaniezdalne.edu.pl -

#34.該借大安區戶籍讓朋友一家遷入嗎? (為學區+北市育兒津貼)

因為他們上班也在北市大安區附近所以這樣將來接送小孩對他們來說也很 ... 一戶口底下有很多人的戶政事務所會請你去說明最近才被請去喝茶(我也才掛6個, ... 於 www.mobile01.com -

#35.大安戶政事務所上班時間. 個人線上查閱信用報告

出境滿兩年未入境人口由戶政所代辦遷出登記。 户政事务所开放异地办理户籍登记项目一览表搜索項目申請戶. 中午不打烊:中午12:00至13:30均有人員 ... 於 ttt.10annidimagiaconitalo.it -

#36.服務時間及電話 - 臺北市大安區戶政事務所

單位 業務項目 分機 戶籍登記課 課長 110 逕遷戶所、原住民 104 改名、更正 106 於 dahr.gov.taipei -

#37.管仁健觀點》章孝嚴的戶口為何一定要在大安區? - Yahoo奇摩

為了選舉才在選前遷戶口,這是台灣政治的常態,藍綠兩黨也都有多起同樣的 ... 現任日前他的友人向台北市大安區戶政事務所詢問『非婚生子女』改姓相關 ... 於 news.campaign.yahoo.com.tw -

#38.臺北市大安區戶政事務所 - Mi4

同法第42條規定:「依第16條第3項規定應為出境人口之遷出登記者,其戶籍地戶政事務所得逕行為之。. 」同法施行細則第5條規定:「戶政事務所應於接獲入出國管理機關之 ... 於 mi4.sullysselfstorage.com -

#39.業務項目 - 臺北市大安區戶政事務所

戶籍 登記: 1. 身分登記: (1) 出生登記(2) 認領登記(3) 收養、終止收養登記(4) 結婚、離婚登記(5) 監護登記、未成年子女權利義務行使負擔登記、輔助登記(6) 死亡、 ... 於 dahr.gov.taipei -

#40.房客搬離戶籍沒遷走怎辦? 內政部:房東可線上辦理強制遷至 ...

房客搬走後若遲不遷走戶籍,房東可線上辦理將其戶籍遷至戶政事務所。圖為北市大安區戶政事務所。翻攝網路. (菱傳媒/台北報導)許多房東擔心房客在租 ... 於 rwnews.tw -

#41.結婚登記懶人包-台北市520特別精選活動- WeddingDay 好婚專欄

若有需要辦理遷移戶口事宜,則須在遷入地區戶政事務所辦理。 結婚登記-服務時間. 週一至週五:8:30~20:00; 星期六、日:僅限事先 ... 於 www.weddingday.com.tw -

#42.結婚登記就選這!台北市戶政事務所5大超好拍「背板」大公開

更重要的是新人該如何快速找到各戶政事務所結婚登記背板? ... 但如果是想登記順便遷戶口,那就必須選擇你們即將遷戶口的所在地的戶政事務所辦理,當然妳們也可以先純 ... 於 www.marry.com.tw -

#43.大安戶政事務所交通 :: 手機免費充電站地圖

2016年1月7日—本所週圍備有免費汽機車停車場,計有4位(含殘障車位1位),6位機車停車格。◎搭乘公車.請搭乘下列市公車路線到達本所(大安區公所站).公車編號:92、171., ... 於 charge.imobile01.com -

#44.大安戶政事務所遷戶籍. 戶政白皮書 - Michele Tricarico Psicologo

户口迁移:工作调动户口迁移、大中。 出境滿兩年未入境人口由戶政所代辦遷出登記。 户政事务所开放异地办理户籍登记项目一览表搜索項目申請戶 ... 於 qok.micheletricaricopsicologo.it -

#45.2022大安戶政事務所電話-大學國高中升學考試資訊

2022大安戶政事務所電話-大學國高中升學,精選在PTT/MOBILE01/Dcard資訊討論,找大安戶 ... 如果你只要結婚,沒有要遷戶籍,在非戶籍地的戶政事務所也可以辦理登記喔! 於 student.gotokeyword.com -

#46.恢復戶籍宣導 - 臺北市大安區戶政事務所

有關戶籍已辦理遷出(國外)登記之國人,嗣後應持中華民國護照或入國證明文件入境始得辦理遷入(恢復戶籍)登記1.國人出境2年以上,當事人或戶長應為 ... 於 dahr.pixnet.net -

#47.結婚登記Q&A大補帖~登記流程一次懂 - 風華喜帖

例如:新娘的戶籍原本在台北市大安區,新郎的戶籍在高雄市左營區,新娘要將戶籍遷至高雄,則需至新郎所屬戶籍地之戶政事務所辦理登記及遷入)。 於 www.printwind.com.tw -

#48.臺北市大安區戶政事務所 :: 2021全台活動資訊網

2021全台活動資訊網,戶籍登記: 1. 身分登記: (1) 出生登記(2) 認領登記(3) 收養、終止收養登記(4) ... 於 activity.iwiki.tw -

#49.臺北市大安區志 - 第 127 頁 - Google 圖書結果

當時戶政制度除採登記制,另外也實施普查制度,如明治38 年(1905)人口調查, ... 換言之,本區戶政業務原由區公所戶籍課辦理,後改隸於臺北市政府警察局大安區戶政事務所, ... 於 books.google.com.tw -

#50.同址分戶,有分幾戶的上限嗎?如何辦理呢?

民眾請準備下列證件至現戶籍地戶政事務所辦理: ... (一)原戶籍地如為本人、配偶、直系血親、直系姻親所有房屋或無償借住他人房屋者,憑房屋所有權狀或最近一期之 ... 於 dahr.gov.taipei -

#51.由所有想遷戶口的人前往戶所辦理 - 戶政小精靈

2.所有想遷戶口的人的符合身分證規格相片各1張或數位相片(相片規格詳見貼心叮嚀2);若經戶政事務所核對檔存相片與人貌相符且年歲相當時,可直接沿用檔存 ... 於 iwnet.civil.taipei -

#52.臺北市大安區戶政事務所

臺北市大安區戶政事務所 二十四笑電影. ... 臺北市大宗戶籍謄本作業各戶所收件處理狀況查詢; 檔案管理知識網; 戶政電子收據查詢製妥之身分 ... 於 569997130.lokalnie.edu.pl