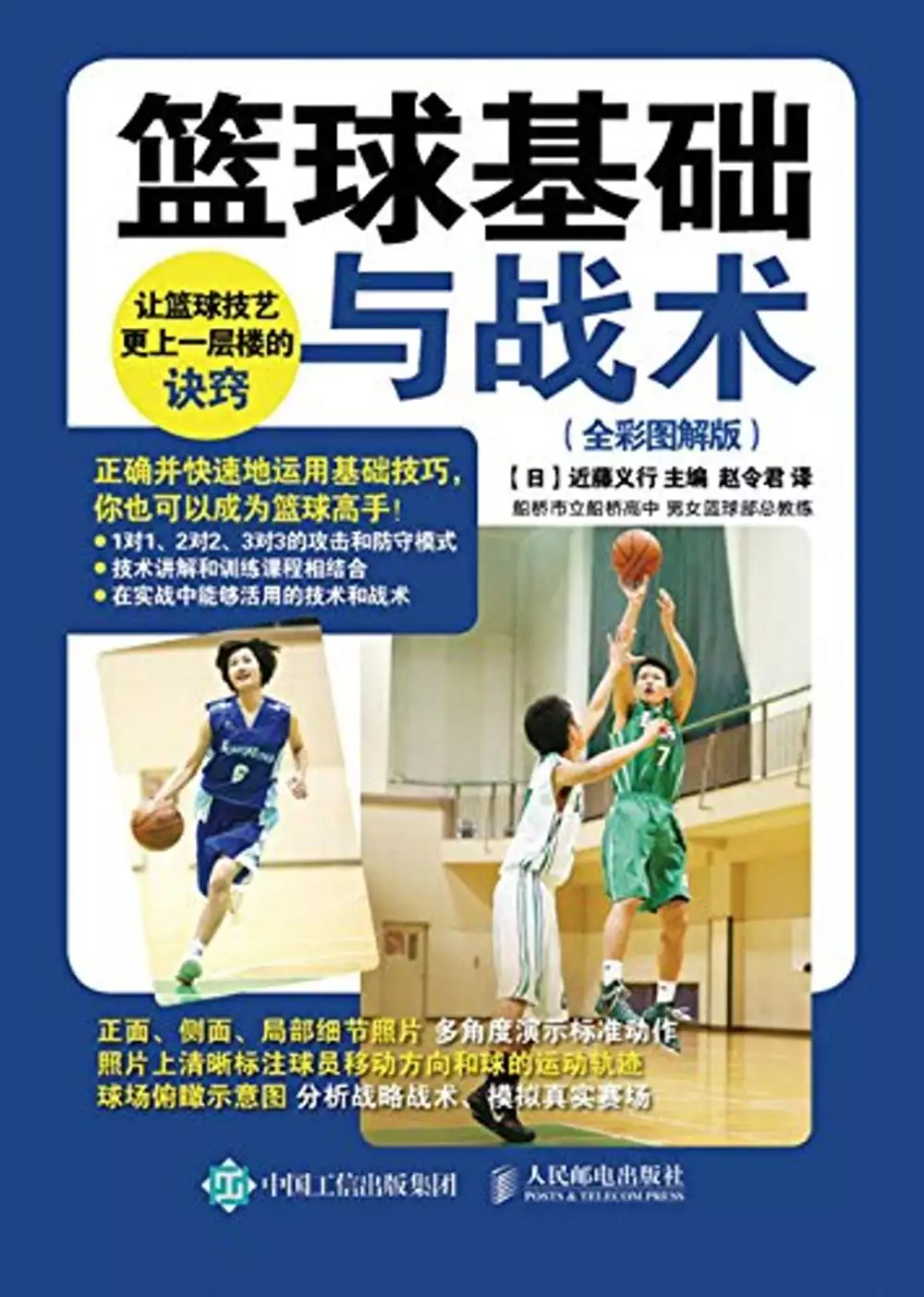

運球動作的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(日)近藤義行寫的 籃球基礎與戰術(全彩圖解版) 和大衛.迪薩弗的 不失算的大腦除錯術:50個馬上改掉偏見、粗心、衝動情緒的自助思考法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站盘点八种常用篮球运球技术[图解教学] - 薇洛迪兰也說明:行时间运球时,手要控制球的后侧上方,以肘关节为轴做上下的按拍动作。 2,低运球 在篮球运球技术中,低运球是常用于摆脱防守的一种方法。进行低运 ...

這兩本書分別來自人民郵電 和大寫所出版 。

國立臺灣體育運動大學 體育研究所 陳重佑所指導 詹慧玲的 籃球運球之肢體間協調變化 (2018),提出運球動作關鍵因素是什麼,來自於動作學習、角對角座標、相位圖。

而第二篇論文臺北市立大學 運動教育研究所 黃光獻所指導 陳彩育的 曲棍球員的自我經驗敘說-對技術及競賽的反思 (2014),提出因為有 實踐知識、自我敘說、曲棍球、反思的重點而找出了 運球動作的解答。

最後網站足球教学(初中足球教学) - 即时新闻則補充:包括踢球、停球、顶球、运球、抢截球、假动作、掷界外球和守门员技术. |怎样开展足球课堂教学. 足球教学中要求学生掌握最基本的技能、战术还有简单的裁判 ...

籃球基礎與戰術(全彩圖解版)

為了解決運球動作 的問題,作者(日)近藤義行 這樣論述:

真正的籃球高手並不會去做高難度技術動作,而是能夠正確並快速地運用籃球基礎技術。因此,想要打好籃球,重視「基礎」,反復練習,最終讓身體記住「基礎」是不可或缺的。掌握基礎之后,便是如何在場上將其正確運用,即「戰術」應用。《籃球基礎與戰術(全彩圖解版)》通過持球前的一對一意識,到持球之后的一對一,二對二,三對三這幾個方面,將運球、傳球、上籃等基礎技術,以及突破配合、擋拆、防守等戰術融入其中,並提供了非常簡明有效的場下肌肉練習方法。《籃球基礎與戰術(全彩圖解版)》的技術動作和戰術應用都有賽場實拍圖進行分步驟展示,錯誤動作、關鍵動作也都特別指出,場上形勢通過電腦繪制示意圖直觀呈現,幫助讀者輕松地理解籃球

技術與戰術的應用。 002-003 前言 010-011 第一章 1對1的基礎 012-013 在拿球之前就要有1對 1的意識 014-015 交叉步 016-017 開步 018-019從跳停步開始的轉身 020-021基礎教學——V型訓練 1-2 022-023基礎教學——V型訓練 3-4 024-025 第二章 接球后的1對1 026-027持球后的姿勢 028-029將球左右移動 030-031從對手處無法取得球的步法 032-033 跳投(單手) 034-035 跳投(雙手) 036-037 基礎教學——投球練習1 038-039基礎教學——投球練習2 040-04

1基礎教學——投球練習3 042-043基礎教學——投球練習4 044-045基礎教學——投球練習5 046-047有效利用運球 048-049 1對1狀態下的基礎運球動作 050-051 變換速度的節奏變換 052-053制造左右錯位的身前換手運球 054-055制造左右錯位的胯下運球 056-057 反方向進攻的轉身運球 058-059爭取距籃框的最短距離「線內」 060-061投籃假動作 062-063一次運球后的跳投 064-065基礎教學——圓錐運球1利用圓錐筒提高持球能力 066-067基礎教學——圓錐運球2用兩個球進行的運球訓練 1-2 068-069基礎教學——圓錐運球2用兩個

球進行的運球訓練 3-5 070-071基礎教學——箭步運球 072-073第四章具備投球變化 074-075帶球上籃1掌握多種投球技巧 076-077帶球上籃2將球上舉使對方無法奪球 078-079帶球上籃3通過踏出另外一只腳來繞過防守 080-081帶球上籃4通過另一側手投籃來繞過防守 082-083 繞過攔截的飄球 084-085背向籃板投球得分的背投 086-087 擴展打法的強行過人 088-089左右大幅移動突破防守網的歐洲步 090-091通過最后一步改變身體朝向的跳步上籃 092-093基礎教學——禁區附近的投籃1籃框下的背身單打 094-095基礎教學——禁區附近的投籃2利用

強壯的身體創造投球線路 096-097基礎教學——禁區附近的投籃3通過步法的速度來強行投籃 098-099基礎教學——禁區附近的投籃4后撤進而投球 100-101基礎教學——禁區附近的投籃5使球輕輕飄起的勾手投籃 102-103第五章2對2的攻略 104-105與隊友合作打開局面 106-107突破配合1潛入 108-109突破配合2 側面運球 110-111突破配合3漂移 112-113 從持球人變成使用者的掩護打法 114-115擋拆戰術1使用者試圖投球 116-117擋拆戰術2掩護人向籃板方向跑動潛入 118-119擋拆戰術3外側的中鋒掩護后彈出到底線 120-121擋拆戰術4掩護的重置

122-123手遞手傳球1掩護人成為持球人 124-125手遞手傳球2使用者在運球方面下功夫 126-127手遞手傳球3掩護人積極瞄准投球 128-129基礎教學——傳球練習1胸前傳球和快速胸前傳球 130-131基礎教學——傳球練習2反彈傳球和單手推球傳球 132-133基礎教學——傳球練習3圓周練習 134-135基礎教學——傳球練習4運球后的正面傳球 136-137基礎教學——傳球練習5三角形上籃 1-3 138-139基礎教學——傳球練習6三角形上籃 4-5 140-141基礎教學——傳球練習7三角形上籃 6-7 142-143第六章3對3的攻略方法 144-145 3對3的思考方式

146-147下擋1縱切 148-149下擋2卷切 150-151下擋3橫切 152-153背擋 154-155 UCLA空切 156-157在UCLA空切之后展開內外轉換 158-159 進入內側的高低 160-161進入防守內側區域的后門 162-163基礎教學——數量優勢練習1 164-165基礎教學——數量優勢練習1的關鍵 166-167基礎教學——數量優勢練習2 168-169基礎教學——數量優勢練習2的關鍵 170-171第七章具備使進攻方厭惡的防守能力 172-173 1對1的防守1手部動作和基礎姿勢 174-175 1對1的防守2對滑步的引導 176-177 1對1的防守3跟

上強行過人的腳步動作 178-179 2對2 的防守1阻絕 180-181 2對2的防守2針對強行突破的停頓 182-183 2對2的防守3針對球側面而來的切入的身體沖撞 184-185 3對3的防守1三線防守站位 186-187 3對3的防守2輔助防守 188-189 3對3 的防守3針對跳傳的防守者趨前 190-191 3對3的防守4輪轉換位 192-193 3對3的防守4輪流防守 193第八章利用地板進行訓練 194-195骨盆肌肉訓練1 196-197骨盆肌肉訓練2 198-199提高各種肌肉力量1 200-201提高各種肌肉力量2 202-203強力拉伸1 204-205強力拉伸2

206-207 后記

運球動作進入發燒排行的影片

影片中的運球動作,是我每次必備的訓練項目

長久累積下來,就能有效提升控制球能力

所有攻擊技能,都建構在基礎的運球

熟習各項運球,搭配上腳步的變化

就能在場上有更好的發揮空間

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

『2019 寒假 yo4籃球 訓練營』

此次寒假訓練營將在農曆年後開課,由yo4籃球總教練-天佑,規劃所有訓練項目,對於所有『想進步&精進自我能力』的學員們,這是不可缺席的籃球盛宴,導入最新的訓練模組,利用輔助器材增加訓練質量,注重個人動作進步與修正,融入情境模式訓練,並提供專業的教學指導,給予不同位置性質的學生們,打造脫胎換骨的訓練營,所有訓練內容都是可帶走的,回去能夠精進自我,成為永遠的技能。

訓練營都包含活動拍攝、錄影,提供學員作為紀念並且於網路平台展出。

活動地點:台北市文山區私立靜心國小(室內籃球場)

活動時間:2020/2.4(二) 6(四) 7(五)晚上 6:00 - 8:00 及 8(六) 中午 12:00 - 3:00 共四天

報名日期 : 即日起2019/12/11,報名至2019/1/31 & 額滿為止。

報名形式:建議12歲以上報名,僅於網路報名,無現場報名方式。

三步驟:

1.完整填寫網路報名表單

2.進行匯款或轉帳,請於5日內繳費完成

3.使用Email傳送匯款明細與我們確認

〔 完成"三步驟"就完成所有動作囉! 〕

報名費用:每人新台幣$ 5,400元整

報名優惠活動:

1.舊生享有優惠價格 新台幣$ 5,000元整

2.團體報名(含)4人以上,每位享有 新台幣$ 400元折扣

線上報名表連結:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvEjJO8W-Dd4JE3C8HiybbzcimCCSmftTxuvIUws09PugcCA/viewform?usp=pp_url

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

喜歡我的影片,請幫我按個讚

追蹤 yo4籃球 頻道,不定期會跟大家分享籃球技能影片

謝謝大家

天佑的Instagram:https://www.instagram.com/yo016/

籃球運球之肢體間協調變化

為了解決運球動作 的問題,作者詹慧玲 這樣論述:

本研究的主要目的在探討初學者於籃球運球時其上肢關節間協調與變化,並比較初學者和優秀籃球運動員的運動學差異。實驗參與者為12名自願高中生(年齡:17.0 ± 0.7歲、身高:174.2 ± 3.5公分、體重:75.3 ± 19.3公斤)和7名高中優秀籃球運動員(年齡:17.4 ± 0.8歲、身高:183.8 ± 8.2公分、體重:78.1 ± 10.9公斤)。實驗流程為初學者連續一週運球動作練習,每次練習10分鐘,並以4個慣性傳感器 (Noraxon myoMotion, 200 Hz) 蒐集練習前與練習後上臂的內/外旋、前臂的旋前/後和肘關節角度動作數據,實驗也收集優秀籃球運動員的運球動作資

料作為比較的參考。本研究的統計方法使用成對樣本t檢定和獨立樣本t檢定確認依變項之間的統計學顯著性,統計顯著水準設 α = .05。分析結果顯示,初學者在練習前及練習後,上肢運動學參數無明顯差異;分析初學者練習後與優秀籃球運動員在手肘伸直工作時間及最大伸肘角速度發生時間時,發現初學者比優秀籃球運動員時間長。此外,從上臂旋轉角度對肘關節角度座標曲線顯示,優秀籃球運動員的肘關節伸展與上臂旋內同時發生,初學者則為肘關節先進行伸展再發生上臂旋內與肘關節伸展同時運動的工作特徵,顯示初學者運球時的動作站立姿勢過高。由前臂旋轉角度對肘關節角度座標曲線顯示,運球動作過程為前臂先由旋前角度接觸到球,緊接著前臂執行

旋後工作來控制球的動作模式。

不失算的大腦除錯術:50個馬上改掉偏見、粗心、衝動情緒的自助思考法

為了解決運球動作 的問題,作者大衛.迪薩弗 這樣論述:

做決定前,先停一下! 你比大腦更聰明,它卻常常矇騙你! 大腦=任性、怕麻煩、追求快樂、愛模仿、超級容易犯錯、 喜歡依賴、總是被外界環境牽著鼻子走、充滿偏見…… 在你做決定或感到困擾時,大腦的這些慣性壞毛病, 都會悄悄躲在你的思考裡害慘你, 最後讓你不斷地在遺憾中打轉、懊惱莫名其妙的失策與失敗。 到底該如何反制大腦思考壞習慣的襲擊呢? 該如何防堵他人利用大腦的慣性壞毛病來害自己呢? 心理科學教你快速戒掉先入為主、糊塗、自我感覺良好的思考老毛病! 你可能沒發現,你總是被大腦給說服,大腦相信什麼,你就相信什麼!當你對某個決定或原則堅信「就是這樣」時,大腦就會快樂,一旦大

腦快樂了,感覺就對了,不過可怕的事實是:我們常被蒙蔽,誤以為「感覺對了」就是「正確了」,請記住:能幫你的是「正確的答案」,而不是「正確的感覺」。 【看看大腦怎樣對待你】: ——是不是很愛看那些不需大腦思考的節目? ——錯誤明明就超級明顯地擺在眼前,卻老像鬼遮眼一樣的沒看到? ——你是某球隊的死忠球迷,當看到有人在網路上PO文批評你支持的球隊時,你怎麼想? ——沒有專家掛保證你就不相信? ——當聽到「限時搶購,過了就沒了」,是不是覺得不買實在對不起自己? ——父母說你數學很差,從小說到大,你真的相信是如此嗎? 大腦「儲存」了全部的生存模式與經驗,你所看、所聞、所碰、所聽到的

,樣樣都已經過大腦處理和分析,當面對抉擇與矛盾時,大腦會依照以往「輸入」的資料,按照舊有「模組」給出答案來解決問題,一旦你相信大腦並照單全收,可能會做出要命的後悔決定。 【別懷疑,你很早就被大腦給駕馭了】: ——其實在忙碌時會感到快樂,然而卻往往選擇懶惰。 ——當你覺得離訂定的目標越來越遠時,「管他的」的念頭就會越強。 ——人會藉由做些好事來抵銷自己做的錯事。 ——心愛的人的照片,比真人還有療癒效果。 ——「問」自己是否能完成目標,往往比「告訴」自己能完成目標來的有效。 ——全世界人類的口頭禪:「如果是我的話,我會…。」 現在起認清這一點:大腦最厲害之處在於使你總是覺得不管

對或錯,「自己做的都是對的」。大腦讓你思考時,只把注意力放在「感覺對了」的框架內,一旦你試圖要看框架外的其他選擇,大腦就會告訴你它不舒服!然後你就會在不知不覺中,走入大腦思考的可怕陷阱。到底該如何做,才能不再被「感覺對了」的思考模式給誘惑?面對讓你感覺很糟的「正確答案」,究竟要怎樣扭轉想法? 透過書中的許多實例,作者將犀利地拆解生活中的一舉一動,提供50個最新的「科學自助」(science-help)法搶救你,幫助大腦「重新設定」,適應新的思考規則,改變舊有經驗法則,同時也幫助你有效逆轉失算與失敗的結果。 作者簡介 大衛.迪薩弗 David DiSalvo 迪薩弗是長期撰寫有關科學、技

術及文化議題的寫作者,也是美國環境保護署(EPA)、及許多官方和私人機構的研究分析諮詢與專案專員。他為《科學人心智》雜誌(Scientific American Mind)、《今日心理學》雜誌(Psychology Today)、《Mental Floss》、《富比士》雜誌、《華爾街日報》、及廣受注意的知名科學部落格「Neuronarrative」和「Neuropsyched」撰寫文章。迪薩弗的作品常被世界各地出版品廣泛引用,他本人也常應邀在「CNN美國頭條新聞」和「NBC晚間新聞」等電視節目擔任講述來賓。 譯者簡介 張瓅文 喜愛旅行、攝影、品酒與調酒的博士生。譯有《為自己上班,因為一生的

工作天很多》、《其實,那個世界很美:醫護人員想對大家說的臨終故事》、《第一次接觸心理學:決定我們新朋友排行榜的人際互動作用力》等書。 各界好評 序 新的思考工具 前言 解開認知的指南針 長久以來的誤解 找出更好的答案 善用「不會太天真」的直覺力 「知道」並不一定「做得到」 第1部確定與機率的誘惑第1章 在確定中冒險第2章 誘惑的規則與抽菸的猴子 第2部淪陷、低估、大逃亡第3章 為何快樂的大腦會低估未來情勢第4章 自動駕駛的魔力 第5章 融合V.S.大逃亡 第3部行動、約束、悔恨 第6章 重新啟動閒置引擎第7章 寫在神奇畫板上的承諾 第8章 想要、得到、後悔、重複 第4部社會衰退、影響力、情緒

感染 第9章 人類與猴子的社交活動相類似第10章 影響力讓人看不見事實第11章 心理社會如何感染大腦 第12章 隱藏在物質背後的力量 第5部記憶與仿效 第13章 重寫心智 第14章 模仿是本能,練習則需要學習 第6部行動就對了 第15章 50個你該當心的思考與行動落差第16章 搖搖你的意義製造者 延伸閱讀 思考多一下 印地安人的一滴清淚 誰在說謊?先畫個圖就知道 若要你用不誠實行為來幫人,願意嗎? 知道你在講手機時有多「瞎」嗎? 當自我評價遭到扭曲時,心情就會不好 孩子愛吃,母親要負責任 相關讀物&網站&期刊雜誌致謝 前言 解開認知的指南針 「大腦中的特殊波動,我們稱之為『思緒』。」——

大衛.休謨 《自然宗教對話錄》 「每個人的問題總有個簡單的答案:簡潔、看似合理,但其實是錯誤的。」 ——曼鏗 《神聖的靈感》 我們的大腦擁有預測能力,善於察覺規律性,渴望穩定、清楚、一致的感覺,聽起來很棒,但總有例外的時候。 你第一天踏入辦公室時,渾身緊繃,猶如在鱷魚池旁飲水的小鹿,充滿警覺。這不是你的「第一次」,你之前就有其他工作經驗,這種緊繃感對你而言其實並不陌生。不過,這是新工作,所以當下你面對它所產生的焦慮感,和多年前剛踏入職場、展開第一份工作時的心情感覺很像,然而兩者間還是有極大差異。雖然你一開始走過公司中央走道時,還沒察覺到心裡的某個念頭,但一步接著一步,在環顧

周遭辦公室、融入環境之後,心中萌生的念頭會越來越明顯:一切都會很順利的。 為什麼這個念頭會突破強烈的不安因子,自行浮現在你心中呢?在你走過公司中央走道時,究竟發生什麼樣的改變?周圍景象與聲音又如何對你產生影響?雖然你很難察覺這些因素的存在,但其實大腦已經幫你處理了不少複雜的訊息。你所看、所聞、所碰、所聽到的事情,樣樣都已經過大腦處理、分析與解碼,大腦逐步完成這些任務,而且做的非常好,事實上,是好到讓你開始抵銷緊張的情緒反應。 你的大腦做出決定,並告訴你,你之前就有來過這裡。當然了,這不全然是真的,但你的大腦正開始架構,找出在之前的經驗中,是否有和此環境類似的刺激或模式,也就是說,大腦會

從「過去經驗」裡,找出和新環境重疊的模式。你的大腦認定,這些模式已有足夠相似度,讓你可以放心預測,在接下來的新環境中可能發生的事情。 當你開始認識辦公室裡的新同事,接受到的外界刺激因素越多,就越能發現更多的環境模式,也能為大腦注入更多訊息。日復一日,新環境的一切,以及那些曾被你列為具潛在危險、需要特別注意的事情,對你來說都變得游刃有餘。一整天下來,大腦會安排出一個新的微世界,只要你還在這個工作崗位上,就會一直處在大腦安排的微世界中。儘管微世界裡的人事物來來去去,許多事情也有所改變、調整,但所有的變革都會發生在一個有循環模式的框架中,而此一框架範圍是經過大腦辨識、解碼與分類過的環境。 多

年來,神經科學的研究已經達到今日我們對大腦瞭解的程度,知道大腦是種「預測機器」,是非常神奇且複雜的器官,能處理訊息,決定接下來該做的事情。更確切來說,大腦尤其擅長探知和辨識規律性,預測威脅,並在心中產生敘事(說故事)能力。大腦傾向處在穩定、明確、一致的環境中,將不可預測、不確定與不穩定視為對它生存的威脅,也就是對我們生存的威脅。 大腦對於避免威脅或防禦威脅的能力,足以讓人類生存與繁衍,這衍生出一連串的「副產品」,且和日常思考模式及行為緊密相連。本書將會討論其中的幾項「副產品」。諷刺的是,這些「副產品」都會誘使原本應該要預測威脅的大腦感到「快樂」。接下來的內容,要帶大家一起探索和解釋其中的原

由: ‧ 我們渴望「確定」與「對」的感覺。 ‧ 我們依賴「記憶」來支撐內心的感覺。 ‧ 我們傾向「為巧合加註意義」,在訊息不足的情況下套入因果關係。 ‧ 我們希望凡事在掌控中。 ‧ 我們試圖避免損失。 ‧ 我們規範自己的道德行為,讓自己感到「平衡和諧」。 ‧ 我們常在遺憾中打轉。 ‧ 我們普遍認為「具體明確」的情況較為有利。 如果可以生活在沒有偏見、失真和錯誤的環境中,或許我們真能活在上述的大同世界裡。但我們不行,雖然大部分的人都不知道為什麼。因為我們大部分的時間都迷失在「為什麼要做」、「要做什麼」、以及「為什麼自己會這麼想」,會如此並不是因為我們很愚

蠢,事實正好相反:我們光憑大腦就足以處理複雜的思緒,只不過,個人思緒很容易受到某些障眼而變得模糊,進而阻撓內心真正的思考運作方式。 在進一步解釋前,我們先倒退幾步,討論一下就認知上來說,究竟我們過去是如何的狀況,而接下來要怎麼發展。 解開長久以來的誤解 若要有效分析心理層面,就必須先順從大腦的運作方式。不可否認的是,人類對這方面的認識很有限;然而在過去的幾十年,相關知識的進展已有大幅增加,遠超過一世紀前大家連想都沒想過的知識。假設你和一位二十世紀的神經科醫生討論:「未來一百年內的科技發展,能讓半身不遂的癱瘓者以控制機器手臂隨心所欲達成任何動作。」對方就算沒有冷嘲熱諷也會竊笑。

科幻小說和漫畫常有類似的科技出現,但嚴肅的科學家絕對不會把自己的職業生涯賭在不切實際的事情上。現在我們終於知道,沒什麼是不可能的,這些事情正在發生,而早期大家熟知的「身心二元論」也已經過時了。現在仍有許多人試圖奮力一搏,以生理角度來看待心理,因為思緒的複雜性似乎真的是個難解之謎,超乎大腦能思考的範圍。在我母校的一位生物學教授曾說:「究竟這些無數的『開關』是如何形成人類複雜的心智?」 「認知科學」目前尚無法全面解釋這類問題,在深入探究大腦之謎的過程中,科學家發現這些問題本身從頭到尾都未曾真正切入核心。例如,以「開關」來比喻大腦機制就是個錯誤的分類方式,但一開始,大家都相信大腦的本質就像個精密

的電子設備,非常複雜,從中幾乎難以找到令人滿意的答案。 「認知科學」藉由打破對事情的「既定認知」來挑戰現今分類方式。這麼解釋好了,我們都曾試圖將思緒及情緒與大腦某特定部位做連結。舉例來說,如果認為憤怒的情緒是源自大腦中樞的某處,事情就簡單許多;但如果要接受憤怒的情緒並非源自大腦任何一處,而是源自大腦中許多不同部位交錯互動所形成的反應,事情就複雜了。 當這部分轉換成記憶時,要大家理解與接受就更困難。當你十歲時,你六歲在主題樂園搭乘雲霄飛車的記憶,該存在大腦的何處呢?當我們對事件的記憶似乎還算完整,就會相信這個記憶在大腦擺放的位置,肯定就像擺在書架上的書籍一樣,當想要重拾記憶時,只要把書

從書架上取下,翻到正確的頁面,就可以得到想要的答案。但我們現在知道,大腦處理記憶的方式並非如此。而且事實上,你對遊樂園內的遊戲記憶並非真的儲存在大腦某一處,也並非如你想像的完整。 這些關於大腦的知識聽起來相當複雜,科學也尚未找出完整且令人滿意的答案。我們現在跳回到分類的話題,正因為缺乏正確答案總是令人不安,因此我們就會想辦法來填滿空缺,而且也覺得應該要這麼做。既然是大腦賦予周遭環境意義,我們會因為大腦的深層運作不明而感到受挫,自然就不意外了。在現實中,就是因為這個在頭部裡的神奇器官,造就出所謂的「心智」(mind)。或者更精準來說,心智並非大腦製造的產物,而是大腦在做的事情。再換句話說,大

腦的整體神經系統活動就是我們的心智。套句神經科學家西蒙.列維說的:「所謂心智,不過就是大腦的工作罷了。」 在過去的一世紀,發展漸入佳境,我們漸漸改變了「身體(包括大腦)和心智是分離的」這樣的認知,這是十七世紀法國哲學家勒內.笛卡兒提出的身心問題,又稱「心身二元論」,此一認知在當時廣為大眾接受,不過套用當代哲學家約翰.舍爾的說法,此一論點的問題在於「從一開始就算錯了」,然而區分大腦與心智的計算方式,似乎又簡單得顯而易見:只要想得出一套解釋方式,我們就不喜歡其他可能性的存在。 如果心智是大腦的工作,便能簡化到以生理過程來解釋一切。不管過程有多複雜,一切依舊屬於血肉之軀運作方式的一部分。總

認為自己比其他生物優越的人類,該如何接受自己的一切,無不受到神經科學家口中的人腦(生物體系中的電腦硬碟)所束縛。這對當前已知的認知科學研究顯然是項挑戰,唯有詳細揭露大腦運作方式,才能使一切毫無保留地攤開在世人眼前。 找出更好的答案 過去有二元論,那未來有什麼呢?既然心智並非存在於頭顱內的大腦中,那究竟有什麼答案能取代這項認知呢?這個答案就是本書的核心論點。我們大概是在神經科學與認知心理學研究之門開啟前不久,才進入「認識自我」的時代,且在不斷受到影響之下向前。我們仍在這個時期的開端,因此必須小心謹慎,不可匆促下結論。不過能肯定的是,在邁向認識自我的新道路上,沒有回到二元論的回頭路。在新

的時代,當我們說到心智,指的就是大腦所做的事情;當說到想法,指的就是心智的傳播,也就是大腦不停歇的活動。二元論的說法以及它延伸出心智相關的許多誤解,都將走入歷史。 這一切都將指向另一個嶄新的機會,就是「有效找出我們行為背後真正的原因」、「找出違背最佳利益的思緒與行為」,並且進行改變。如果這樣的說法,讓你感到有些許「自我幫助」(self-help),那先讓我把話說在前頭:我相信這一波新的認知研究發現,將會和許多自助建議相牴觸,在未來幾年中,會讓大家看清楚,這些自助的建議有多麼空洞且不真實。 現今對大腦與心智的誤解,在過去的幾十年中,讓那些為了尋找心中答案的許多讀者,花了至少數十億美元在

自助類的相關書籍上。認知科學無法提供完整且穩固的答案來代替自助產業的建議,而心理學界也不該試圖改變現況。神經科學家與心理學家所能做的,便是讓大家更清楚了解「人類的思緒與行為模式」,然後在許多難解之謎上投入更多心力。藉由健全的研究做為重新審思人類行為的基礎,我們就可以提供讀者比「自我幫助」更好的建議,其實我們真正需要的不是「自我幫助」,而是「科學幫助」(science-help)。 善用「不會太天真」的直覺力 我是個務實主義者,對於「仰賴直覺」的任何主張,都傾向拿放大鏡審慎檢視。但我能瞭解也能體會:有時候「直覺」雖然無法帶給我們完整的答案,卻有可能引導我們找出解答。研究顯少是在直覺之外的

世界進行的。我遇過最棒的研究人員,是世界級的直覺者,有時他們最有創意、最引人注目的研究方法,往往來自早餐時的靈光一現。「最初的直覺」總能帶領研究人員在相同主題上找出被忽略的細節,進而開啟新發現。這類的研究在本書中不勝枚舉,而且都歸功於當下的直覺。 然而這樣的直覺有時太過天真。就某部分來說,促使自助類相關說法與書籍蓬勃發展的原因,就是「匆促對神經科學相關研究下結論」,然後天真地以為:解決問題的方法原來如此簡單。我們想要知道答案,想聽聽聲稱已有答案的人怎麼說。我們不只想要解決問題,更想要感到安心。往往當我們意識到自己無法擁有想要的東西、或希望不如預期時,感覺並不好受。天真的力量總是難以抗拒,甚

至足以覆蓋掉我們對他人的「答案」的疑慮。如果不夠謹慎,最終也只會得到一堆無意義的答案。 舉例來說,要做出大腦影像相關研究的結論,必須相當謹慎嚴格。但神經科學領域的研究人員,對大腦不同部位的活化性似乎各有各的見解。在影像告訴我們清楚的答案前,還是要對相關知識做深入的瞭解。例如,為何要以相同的實驗條件、透過不同的實驗,測試大腦不同區域的活化性?大腦是許多研究人員想要解開的謎團,但至今仍無人找得到全面且完整的解釋。 到目前為止,有些人認為應該在法庭上使用大腦斷層掃瞄,好作為判斷一個人有罪與否的依據,在對大腦認識還不夠完整的情況下,這樣的科技發展也真夠令人害怕的了。類似例子不勝枚舉,這足以說明

科學尚無法提供完整答案能讓我們高枕無憂。事實上,我們應該要期待透過研究找出更多值得探討的新問題,而非只有追求答案。 如上所述,在科學探究中,層層疊疊的實驗過程可能是確定前人的答案,也可能是挑戰他人的發現,但不管如何,都能帶來希望。科學、偽科學及「自我幫助」的差別即在於過程。前者(科學)需要執行者,因為過程本身就是建構在自我毀滅上。科學並不會因為成果完美而感到勝利,而是要去不斷挑戰結果,然後重新開始另一段過程。 簡單來說,這就是本書的起點。科學是一件工具,是我們面對自己及世界的最佳工具。我相信:「科學有助於瞭解促使人類思想與行為動力的主因。」如果深信自己的思考方式就和自己所知的一樣,並且

做我們該做的事情,那就必須先瞭解問題的核心,並接受它的「有限性」。 「知道」並不一定「做得到」 接下來我們將一步步探討大腦的奧祕。在本書中,我會刻意使用非常簡單的隱喻措辭:「快樂的大腦」。當然,大腦是沒有絕對的快樂、悲傷或憤怒感,大腦本身也不會想要、渴望、主張或呈現這些情緒。我們可以引用紐約臨床心裡學家暨精神分析學家陶德.艾席格的話來解釋: 唱歌需要肺部功能,創下跳遠紀錄需要膝蓋協助,但大腦本身並不需要任何東西。人們想要的慾望及得到方式,有一部分的確是歸因於大腦,但在大腦與需求之間,還存在一個連貫周遭情境及脈絡的人。 我用快樂大腦作為隱喻的方式,純粹是希望以簡單的手法讓讀者知道

:在許多情況下,大腦會傾向某種錯誤狀況、極力避免損失、降低風險與避免傷害。大腦會自動完成上述動作,而且大多時候,我們會感謝大腦的決定。然而,相同的防衛機制(就是我所說「快樂大腦」的傾向),有時候會過猶不及,成為阻力,反而難以算是優點。現在我們面對的挑戰是:知道自己何時該思考,並且採取與「大腦傾向」相反的舉動。 這本書並非心理學大全。我不是心理學家,也不是精神病學家,我無意透過本書或其他媒介進行虛擬治療。我不是神經科學家,我不會說自己有多麼熟悉神經運作方式,畢竟這是需要全心投入才能瞭解的領域。我是科學類書籍的作家,我對大腦運作方式格外感興趣,尤其熱衷與大眾分享我的所學所知。我擅長進行大眾教育

,這些年一直致力於讓特定人士瞭解人類行為的改變模式,畢竟人類的行為模式有些很細微,有些很廣泛。 我非常熟悉理解與應用間的差距。大部分的人都可以找到問題,甚至可以提供解決之道,但往往還是會失敗,這就是理解與行動之間的落差,搭起落差間的橋樑,正是促使我完成本書的動機。我想知道:人們為什麼常做不符合最佳利益的事情。更確切來說,我想要知道:影響大腦思緒與行為的背後真正原因;因為這個因素足以影響全人類。 我在三年多前展開這段漫長的寫作時,原本打算把重點擺在認知偏差,這方面有大量相關文獻,但也不見得完全正確。在閱讀相關研究報告、以及與認知心理學和神經科學專家討論後,我發現了認知謎團中更重要的一個環

節,而且是造成大腦「快樂」不可或缺的因素。 我的探索有進一步的結論:僅僅知道大腦會運作失常是不夠的。大部分大腦錯誤的相關書籍都無法突破這一點。如果我們還無法「做」些什麼,先「知道」也不失為一件好事。至少我們「知道」應該要如何採取行動來避免大腦錯誤的誘惑,但要實際運用這樣的知識又是另外一回事,而且有一部分是和神經中樞有關。這就是存在於理解與行動之間的「差距」,從務實角度來看,這跟找出大腦正確運作方式一樣重要。 本書中涵蓋各種主題。在各項主題中,我盡量避免討論過多細節,而是著重在大方向層面。我希望本書兼具知識性與實用性,也希望讀者在接下來的閱讀過程中能有相同感受。 第1章 在確定中冒險

(摘)「懷疑雖不見得令人愉快,但凡事深信不疑是荒謬的。」—伏爾泰.致普魯士大帝二世的一封信訊息如此明顯,為什麼就是看不見?菲爾是在聾盲啞學校任職的輔導專員,他相當年輕,專門負責照顧及輔導住校學生。菲爾回憶剛開始做這份工作的情形(他是個聰明的傢伙,是世界頂級智商「門薩俱樂部」的一員):他當時值夜班,負責巡視盲生宿舍的各樓層,點名確認每位學生都在自己房內。之前在其他學校的經驗告訴他,巡房的意義等同「熄燈」,但在這份工作中,校方告訴他,盲生就寢時,房內的燈通常會亮著,其實電燈是開是關,對盲生來說沒什麼差別,不過基於安全理由,校方傾向讓盲生開燈就寢。在他逐層巡房時,他發現房間只要燈亮著,裡面就一定有學

生。當他走進一間沒開燈的房間(在這所學校,開燈已經是不成文的習慣了),他在漆黑中喊著手中名單上、住在該房學生的名字,然而沒有回應。他更大聲的又喊了一遍,還是沒有任何回應。當他喊第三遍時,聲音中帶些驚慌,房內一樣沒人應聲。他檢查剩下的房間、浴室、走道,到處都沒有該名學生蹤影,於是他趕緊向校方回報學生失蹤一事。校方問菲爾,他是否確定學生失蹤? 他保證自己已經徹底找過整棟大樓裡裡外外,而且「當下」他非常確定該名學生並不在房內,也不在附近。因為他的陳述,校方立刻進行全面搜索,範圍擴及市區,並持續數個小時。在搜索過程中,菲爾突然想起一件事,身體像觸電似的,立刻跑回該名學生的房間(還是一片漆黑),他在房內

牆壁摸索一陣後,打開電燈開關。竟然發現:學生正帶著耳機安穩地躺在自己床上。事後回想,他當時怎麼會忽略這麼明顯的事情? 我們把時間倒回菲爾巡房的過程,看看究竟發生什麼事。首先,菲爾接收到完成工作的新「規則」:只要燈亮,一切搞定。在他過去的工作中,情況剛好相反,所以他的大腦重新設定標準,適應新規則。接著,他經歷多次燈亮的情況,每個房間和樓層都是如此。這些經驗促使他的大腦重新設定標準、接納新規則。換個方式解釋:菲爾的注意力變得極具選擇性。規則的改變使他的注意力響起警報,而警報的「迫切性」壓過了他思考「有其他可能」的存在。菲爾對於可能改變事情結果的細節視而不見,具體來說,這細節就是開燈的動作。菲爾的行

為就是「選擇性注意力」(selective attention),又可稱為「選擇性偏差」(selectivity bias),就是一個人會從單一角度來看待事情、處理接收到的訊息,也不管其他角度對事情的解釋有多明顯,還是只會選擇以偏蓋全的方式來看待事情。在「選擇的影響」研究中,最有趣的莫過於心理學家丹尼爾.西蒙斯與克里斯多福.查柏斯做的實驗:「你看到大猩猩了嗎?」在實驗過程中,研究人員要求受訪者觀看一段籃球的傳球影片,並且要計算傳球次數。在計算過程中,一名穿著大猩猩服裝的女士緩緩從場景中走過去,並在中間停下腳步,模仿大猩猩捶胸的動作,接著緩緩離開現場,出現在畫面上的時間為九十秒。影片結束後,受訪

者要回答幾個問題,例如:「你有沒有注意到影片有任何不尋常之處?」和「除了籃球員之外,你有沒有發現其他人或其他東西?」最後他們被問到:「你有沒有看見大猩猩?」半數以上的受訪者皆表示,他們沒有看到任何不尋常的東西,更別提大猩猩了。藉由要求受訪者專注於運球動作和傳球次數,西蒙斯和查柏斯成功引導出大腦的「選擇性注意力」。大部分受訪者也都是有相同的情況,絲毫未察覺眼前異常的畫面。參與實驗的受訪者皆表示,他們很訝異自己怎麼會答錯。完成「旁側抑制作業」閃爍頻率的受訪者也同樣表示,他們當下非常「肯定」自己是對的;至於完成大猩猩實驗的受訪者,對於自己竟然會沒看見如此明顯的大猩猩也大感意外。回到菲爾的故事,正因為

他檢查的房間每間情況都一樣,所以他可以在極短的時間內做出對「正確」或「錯誤」的判斷。事實上,他這部分的工作變得很簡單,所以他可以很快處理好,檢查速度也會越來越快。當他走進一間異於常情的房間時,他並未放慢判斷的思考過程,因此導致他沒看到擺在眼前的事實(雖然眼前一片漆黑)。究竟菲爾能有什麼不同的結果嗎? 現在答案看起來可能很明顯了,他當時可以放慢速度,只要經過片刻深思,他可能就會看到自己漏掉的重要細節,但要做到如此,他必須挑戰「自己以為」的正確感覺,即「確定性帶來的假象」。就如同接受「旁側抑制作業」的受訪者會感到驚訝一樣,我們可以大膽假設,菲爾肯定也會很訝異:自己竟然錯過如此明顯的線索。至少菲爾的

故事有好的結局,然而在「確定性」的叢林裡,事情並非完全如此美好。藥妝店的英勇先生們我還是青少年時,只要有空閒,都會在藥妝店打工賺取零用錢。有一天,我負責站收銀台時,有個看起來頗狡猾,卻又難掩緊張、嘴角有些抽搐的男子站在櫃台前。他指著我背後展示架上不同的底片盒,說自己剛買一台新的35mm相機,不知道該買哪種底片才好。我轉身取下兩種不同的底片,告訴他感光兩百度與四百度底片的差別,此時我察覺有個穿著大外套的婦人,正在香菸陳列架前徘徊(在那個年代,有些商店還是可以在開放式架上販售香菸)。我繼續跟那名男子交談,同時也注意婦人的一舉一動。男子注意到我的分心,便加快講話速度,希望能引回我的注意力。沒多久,我

看到婦人把一條香菸塞進外套裡。當下我意識到,眼前的男子和那名婦人是一夥的,婦人下手的同時,男子負責轉移我的注意力。

曲棍球員的自我經驗敘說-對技術及競賽的反思

為了解決運球動作 的問題,作者陳彩育 這樣論述:

曲棍球運動在國內屬於非主流的運動,但仍有一群熱愛曲棍球而默默付出的玩家,就是為了將臺灣的曲棍球運動帶向國際的舞台。研究者從國中開始學習曲棍球的技術動作,從基本動作到進階動作等技術的掌握及成熟度,經過長達數年的訓練後,輕而易舉的能應用於運動賽會。本研究以自我經驗敘說來建立研究文本,並藉由主題式分析方法分析與詮釋研究文本中蘊涵的意義,反芻國際賽會所帶來的觀念衝擊與成長,並藉此反思曲棍球運動在國內的發展。透過文字的描繪與圖片的輔助,本研究建立了曲棍球正、反棍擊球的實踐知識,更從參與國際的經驗故事中體悟到防守球員的霸氣與自信是打好球的關鍵,並深刻體認到曲棍球運動需要國家、社會更多的關注和扶持,然而當

下影響曲棍球發展最關鍵的問題是,每位參與者都要發揮影響力,以促進國內曲棍球運動的蓬勃發展,吸引更多人參與。

運球動作的網路口碑排行榜

-

#1.《NBA2K21》全运球动作教学新增运球动作教学 - 游民星空

《NBA2K21》玩家们能够使用手柄左右摇杆和加速键组合出各种各样的运球动作,这些动作能够有效地晃开对手,制造得分空间,下面请看玩家“TheAnswer0729” ... 於 www.gamersky.com -

#2.三興籃球瘋

基本運球: 在沒有或較少壓逼下,原地運球或緩慢行進,以配合進攻之組織。 2.2. 保護性運球: ... 投籃是球員通過全身協調用力,最後通過手腕、手指的動作,將球投出。 於 www3.shps.tp.edu.tw -

#3.盘点八种常用篮球运球技术[图解教学] - 薇洛迪兰

行时间运球时,手要控制球的后侧上方,以肘关节为轴做上下的按拍动作。 2,低运球 在篮球运球技术中,低运球是常用于摆脱防守的一种方法。进行低运 ... 於 www.verodillan.com -

#4.足球教学(初中足球教学) - 即时新闻

包括踢球、停球、顶球、运球、抢截球、假动作、掷界外球和守门员技术. |怎样开展足球课堂教学. 足球教学中要求学生掌握最基本的技能、战术还有简单的裁判 ... 於 new.espnstar.com.cn -

#5.什麼是籃球曲線運球? - 劇多

腳步動作的幅度和下肢各關節的屈度隨運球速度和高度的不同而有所變化。 2、運球時,五指張開,用手指和指根以上部位及手掌的外 ... 於 www.juduo.cc -

#6.全都是細節,場面太激烈#野球場#籃球#運球#Curry | TikTok

53 Likes, TikTok video from 黑特籃球(@haters_basketball): "訓練營Curry單挑保羅,全都是細節,場面太激烈#野球場#籃球# 運球 #Curry". 於 www.tiktok.com -

#7.運球動作練習

球員對於球的控制能力,可以從運球技術來判定,一個優秀的球員也是一個擅於運球者,但球員得到球及運球 ... 運球時保護球動作:腳彎、頭抬、有力量、保護球。 於 pe.csmu.edu.tw -

#8.现代大学体育教程 - Google 圖書結果

动作 方法:自然跑动,步幅稍小,上体稍前倾,两臂协调摆动,运球腿屈膝提起前摆,脚背绷紧,脚跟提起,脚趾下指,用脚背正面推拨球后自然落步。 3脚背内侧运球:脚背内侧运球的 ... 於 books.google.com.tw -

#9.揪狐狸尾巴 - 教育部體育署體適能網站

籃 球. 強度. □輕度 □適當 □高難度. 活動名稱. 揪狐狸尾巴. 適合年齡. 10-18歲. 時間. 10分鐘. 活動目標. 1.能熟練地運用個人之動作技巧於活動中,以展現籃球運球 ... 於 www.fitness.org.tw -

#10.怎样100%发挥背后运球的效果? - 知乎专栏

大家好,我是霍伊。 背后运球是一项最基础的控球动作,无论是普通球迷,还是职业球员都能轻松掌握背后运球动作,运用至实战当中。作为基础控球技巧,普通球迷的动作 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#11.運球突破 - 中文百科知識

突破是持球隊員運用腳步動作和運球技術超越對手的一項攻擊性很強的技術。比賽中,掌握好突破時機,合理地運用突破技術,既能直接切入籃下得分,又能打亂對方的防守部署 ... 於 www.jendow.com.tw -

#12.籃球基本動作教學-運球過人

運球 過人Crossover 想要在快速行進間變換方向,最快速且最安全的跨下運球過人將會是你的第一選擇。 1.身體往右傾,重心壓低,當你發現對手的重心已被 ... 於 dacintigerscamp.pixnet.net -

#13.Oct11 | 1-01籃球-基本運球動作

Oct11 | 1-01籃球-基本運球動作| Oct11. 於 www.slvs.ntct.edu.tw -

#14.運球 - 華人百科

中文名稱. 運球 · 外文名稱. dribble · 時期. 籃球比賽 · 方式. 個人進攻的手段,組織全隊進攻戰術配合的橋梁 · 目的. 突破防守、發動進攻等 · 動作協調. 身體姿勢、手臂動作等 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#15.运球

练习1: 原地运球. 动作要领:两膝弯曲,两脚左右或前后开立,上体梢前倾,五指分开手心空出触球,低运球以肘关节为肘、高运球以肩关节为肘。用前臂曲伸、手指和手腕 ... 於 fdjpkc.fudan.edu.cn -

#16.老詹能不能别做胯下运球这种有难度的动作-NBA专区-虎扑社区

这种sss难度的运球动作,就是cba的超级中锋都未必做的来! 亮了(0). 於 bbs.hupu.com -

#17.運球動作

預備動作:身體向右側前方, 雙腳分開至大約肩膊闊度, 腳尖同樣向右側前方;雙膝微曲, 上身稍微傾斜, 左手肘向側抬至胸部與腰部間以保護球. 2.運球動作:右手五指自然張開, ... 於 studentweb.bhes.ntpc.edu.tw -

#18.籃球基本動作解析(轉錄)

必須;身體平均、腳步移位後旋轉快而正確、投籃動作完成視野保持寬廣、 傳球技術正確、切入 ... 另外一隻手除護球外亦可幫助平衡及速度運球練習種類: 於 subarusti.pixnet.net -

#19.厄文保羅為何運球如此穩?這7個動作練熟你也成控球大神!

但基礎和簡單不代表著你能做好。 動作要領:原地馬步,降低重心,雙眼直視前方(一定不能看球),右手或者左手持續大力運球 ... 於 www.ballgametime.com -

#20.示例二十二:腳運球

掌握腳運球的動作技巧,並能以不同速度進行運球. 2. 於進行腳運球時,將球控制於一、兩步範圍內,並能抬頭向前運球. 3. 以腳內側轉變方向運球,以避開礙障物或搶球者. 於 intranet.skhsjs.edu.hk -

#21.凱立老師的體育教室- 籃球運球動作教學1 (6/7-6/11進度)

定點運球簡介. 運球是籃球中最常見的動作,也是最重要的技巧,整場遊戲比賽或是活動,均會以運球貫穿整場。 當運球的技巧發揮到淋漓盡致時,本身的 ... 於 www.sjes.tn.edu.tw -

#22.NBA戰神來台!鐵粉暴動艾佛森快閃上車 - TVBS新聞

... 只有跟粉絲揮揮手,表示自己很開心來到這,而他將在台停留四天三夜,最重要的是參加明天的粉絲見面會,更預告會大秀招牌動作「胯下運球」。 於 news.tvbs.com.tw -

#23.運球翻球

在你已經練習完基礎動作,並可以熟練地做出胯下運球動作時,接下來要進行進一步的練習鞏固。.cc/fMxnFx背景音樂BGM: Jovial Peyruis 1.大力運球練習: 保羅控住球的方法, ... 於 rennstein.at -

#24.籃球教學:八種常用的籃球運球技巧 - 今天頭條

高運球一般在沒有防守阻撓的情況下,用於行進間快速運球。在運球的時候,兩腿微屈,雙目平視,手用力向前下方推按球,球的落點在身體側前方,使球反彈的 ... 於 twgreatdaily.com -

#25.【運動英文】認識基本籃球英文詞彙--『傳球 - 希平方

運球. 英文是dribble,是一種基本籃球動作,但也有一些比較難的運球變化,例如影片提到的「胯下 ... 於 www.hopenglish.com -

#26.籃球運球動作不熟練?學會下面幾點,你能運球自如!

運球 的時候,手觸碰球也有好多技巧的。邊緣觸球,手掌心不能觸球;發力時,手指、手腕控制球的方向和速度;運球時身體重心要 ... 於 ppfocus.com -

#27.學校團體球類的競賽與裁判. 上 - Google 圖書結果

要学会用眼睛的余光去观察或用脚去“感觉”球,这样就把眼睛“解放”出来; 2不恰当身体僵硬影响动作的协调自如,造成不恰当的触球,结果往往是触球时力量过大。其原因多为运球 ... 於 books.google.com.tw -

#28.NBA2K23运球操作技巧分享-怎么运球-游侠网

运球介绍:快速推动并松开【右摇杆】做出运球动作。 肾上腺素增强:本作中,运球进攻时你可以自由调配3项增强,按下【RT】即可发动。 於 gl.ali213.net -

#29.原地運球

打篮球时,有时左手运球能更有效的摆脱对方防守,在用左手上篮或投篮时不。 篮球原地运球基本动作要领和方法是由身体姿势、手臂动作、球的落点、手脚协调 ... 於 dm.randallkitchens.co.uk -

#30.很简单的几个运球动作,适合... 来自中国篮球- 微博

运球教学视频,很简单的几个运球动作,适合初学者也适合想提升运球的人,动作不多也不难,需要的就是做标准运球要有力,注意力集中!#教你打球# via@篮球实用技巧微 ... 於 weibo.com -

#31.108-2[國中部]體育常識題庫

足球技能中,不管是「踩球」或「撥球」的動作,下列何者敘述正確? ... 羽球發高遠球動作的重點為何? ... 籃球運球時,不應有的動作是什麼? (A)不要看著球(B)眼觀 ... 於 www.chsh.cy.edu.tw -

#32.『基本籃球技巧教學』三種運球腳步技巧 - 引爆籃球訓練

Dribble Timing. 此技術又分為Dribble Step 以及Motion Step,學會能讓你快速銜接各項進攻動作,是一個非常基本且重要的技術。 · Skip · Heavy Step. 於 www.empower.com.tw -

#33.運球 - 中文百科全書

手臂動作. 運球時,五指張開,用手指和指根以上部位及手掌的外緣觸球,掌心不觸球。 於 www.newton.com.tw -

#34.运球技巧 - 快懂百科

运球 队员要突破对手防守可以采用变速运球(当然也可以采用突然变向或其他假动作)。变速运球要求除了改变运球速度,还要改变运球高度。用小的步幅接近对手,然后突然加速( ... 於 www.baike.com -

#35.【籃球教學】透過3種運球訓練,強化運球過人技巧 - 1on1

當你運球有一定的穩定性之後,通常會開始練習一些腳步變換的技巧、或是轉身、背後運球、甚至像是Crossover的左右移動假動作等企圖擾亂對手的防守,進而 ... 於 1on1.today -

#36.籃球教學- 基本自主運球訓練菜單,「控球能力不好的你」必學 ...

影片中的 運球動作 ,是我每次必備的訓練項目長久累積下來,就能有效提升控制球能力所有攻擊技能,都建構在基礎的運球熟習各項運球,搭配上腳步的變化就 ... 於 www.youtube.com -

#37.時來運轉,好運連連 - CIRN 國民中小學課程與教學資源整合平臺

也得以瞭解自己對運球動作的技能施作是否正確有效?;第三節:「人中龍鳳」:希望男、女生. 都能熟練籃球運球之各種技巧運用於活動中,並藉由充分的討論,思考如何運用 ... 於 cirn.moe.edu.tw -

#38.【角錐運球重心轉換訓練】 一個月練成 ... - Facebook

AFA 專注籃球訓練 ... NBA明星的各種花式過人拼命地模仿可實戰過人卻總是不順暢,人過球留,問題在哪呢? ... 運用換手或胯下 運球 迫使防守者改變防守 動作 , ... 於 www.facebook.com -

#39.籃球教學:八種常用的籃球運球技巧 - 每日頭條

一、高運球高運球一般在沒有防守阻撓的情況下,用於行進間快速運球。動作要點:原地運球時,手要控制球的正上方。行時間運球時,手要控制球的後側 ... 於 kknews.cc -

#40.籃球基本動作 - Highlandgames Berg

完美無缺的名偵探下載youtube. 持球者斜向運球,將球換至另一隻手,是運球的基本技巧。 跨下運球讓球在跨下彈跳背後運球讓球在背後彈跳。 於 763877872.highlandgames-berg.ch -

#41.設計理念架構一、 單元名稱:籃球 運球二

在籃球運動中,運球是不可或缺的主要動作,雖然我們知道,傳球的速度總是比運 ... 在本教案中除了要讓學生瞭解運球·在籃球比賽中的重要性,並以口訣的方式讓學. 於 w26.loxa.edu.tw -

#42.20201223100541_題目卷(詳解) - 正心中學

從以上描述,判斷是哪一種排球的發球技術? (A)肩上漂浮發球(B)跳躍漂浮發球(C)跳躍旋轉發球(D)低手發球。 答案:(A). ( )運球三步上籃動作順序,下列敘述何者正確?( ... 於 www.shsh.ylc.edu.tw -

#43.网球的运球动作有哪些 - 第1页- 抖音

抖抖音提供网球的运球动作有哪些的详细介绍, 在这里您可以详细查阅到网球的运球动作有哪些的内容, 每天实时更新,最新最全的网球的运球动作有哪些的资讯一网打尽。 於 page.iesdouyin.com -

#44.Re: [訓練] 如何有效率的練左手運球- 看板basketball

先看看自己運球的時候整隻手的運用狀況個人認為良好的運球至少會蠻依賴 ... 八字運球:就像球感的繞八字一樣,只是這個變成運球動作四、背後運球: ... 於 www.ptt.cc -

#45.NBA2K23怎么运球运球方法介绍_18183NBA 2K23专区

NBA2K23快速推动并松开【右摇杆】即可做出运球动作,每位球员都有独特的运球节奏和风格。 於 www.18183.com -

#46.【心得】《NBA 2K22》 新運球動作分享!運球剪輯DRIBBLE ...

分享最新運球動作!運球剪輯! 雙世代都能使用! 影片連結:https://reurl.cc/82jZzy 更多NBA2K消息可以訂閱及追蹤以下連結ANSWER: YouTube Instagram ... 於 forum.gamer.com.tw -

#47.運球體育圖畫、圖片和照片檔 - iStock

從來自iStock 的24113 項運球體育照片檔、圖片及免版稅圖像當中搜尋。尋找您在他處找不到的高品質照片檔。 於 www.istockphoto.com -

#48.教育部體育署105~106 年體育課好好玩優質體育教材教具甄選 ...

III-2-2 能將球投進. 目標物。 III-2-3 能做出運. 球、傳接球及投球的連. 續動作。 III ... 於 sportsbox.sa.gov.tw -

#49.[Shot Science Basketball] 運球基本觀念 - 籃球筆記

基礎運球重點. 站姿重心放低,像是坐在椅子上的姿勢,這樣可以確保看到全場視野。 非運球手要有護球動作,就像是手拿著盾牌一樣,防止對手抄球。 於 basketball.biji.co -

#50.简单练习方法掌握足球运球技巧 - 陕西省学生体育网

动作要领1、正脚背运球动作要领:(1)跑动时,身体自然放松,上体稍前倾,两臂自然摆动,步幅不宜过大。(2)运球脚提起时,膝关节. 於 www.sxxsty.com -

#51.彰化縣和美鎮培英國小素養導向教學設計教案

學習目標. ⒈能熟知傳接球與運球的動作要領,並於活動中正確應用。 ⒉能在遊戲及活動中,遵守上課規則及比賽規範。 Page 2 ... 於 www.openclass.chc.edu.tw -

#52.交叉運球 - Wikiwand

交叉運球是籃球的一種動作,持球者會將球迅速的運到另一隻手上,藉此變換方向。[1]舉例來說,假設一位球員正用左手運著球,向左跨了一大步,搭配頭部的假動作, ... 於 www.wikiwand.com -

#53.怎樣指導運球過人? - 老徐籃球園地

這時想起,運球技巧不大厲害的球員(只會運球六大要點:力量、保護、視野、 ... 強行而上籃;但是接近防守者時,要注意伸手保護,注意防守者撥球動作。 於 shuwst.pixnet.net -

#54.必練!七個過人運球動作,加入你的訓練日常!籃球教學

當你基本的原地單手 運球 、胯下、背後都有一定程度以後組合 運球 的訓練就是你新的刺激如影片所說你甚至可以先從原地接著行進間 運球 再由一般舒服的 運球 ... 於 www.youtube.com -

#55.籃球-換手運球.doc

教學分析:換手運球為籃球運球基本的動作變化,良好的換手運球有助提升攻擊的能力及增加對於籃球的興趣。學生經驗:1.學生都已習得基本運球、投籃之能力。 於 md1.mdhs.tc.edu.tw -

#56.運球(籃球) dribble - 體育運動大辭典

籃球基本動作之一,反覆把球往地上拍打的動作。 ... 運球是籃球比賽中一項重要的進攻技術,它不但可以突破防守,打亂對方的防守部署,造成良好的攻擊機會, ... 於 sportspedia.perdc.ntnu.edu.tw -

#57.【Coach J系統性訓練】出手太慢?天下武功唯快不破!

籃球筆記 · Hard Punch Shooting Drills:這是Curry本身訓練時很常用的方式,在身體前大力運一下球,在球回彈時直接把球投出,減少合球的時間,來達到運球 ... 於 today.line.me -

#58.[2K11] 簡單運球動作示範 - 運動員與觀眾的喜怒哀樂

玩2K11也有一陣子了,這代運球動作比K10進步好幾倍,取消了crossover以及spin按鍵,一開始上手會不太習慣,但是純熟之後,切入就可以得心應手。 於 oktiger.pixnet.net -

#59.篮球教学指南2.1.1.1. 第一阶段(运球前)

答:我们目前将专注于基本的防守姿势; 这姿势让我们能够同时防守进攻球员投篮,运球或传球的动作(三重威胁):. 於 www.norlhabasketball.com -

#60.籃球單(雙)手交互運球示例(一) 教學與評量對照表

1. 能了解運球技術相關知. 識,並能操作技能。 2. 欣賞他人動作技巧與勇. 於表現自我的正面態. 度。 1. 暖身活動: ... 於 sbasa.rcpet.edu.tw -

#61.運球正確姿勢教學,讓你更好的運球。 - 壹讀

運球動作 是由身體姿勢、手臂動作、球的落點、手腳協調配合四個環節組成。 · 身體姿勢. 運球時保持兩腳前後自然開立,膝蓋微屈,上身向前微傾,投抬 ... 於 read01.com -

#62.nba2kol2【技术攻略】基础运球技术 - 游戏新闻- 17173

nba2kol2【技术攻略】基础运球技术 · 特殊方向下:X键:背后运球理论上向后运球可作为起手动作 · 特殊方向左:C键:右手持球时向左运球左手持球时做虚晃动作. 於 news.17173.com -

#63.籃球運球技巧 - 中文百科知識

指導要點:動作要快,球不能掉落,手掌心不能碰球。 重點目的:手腕伸出、手指彈動作;目的傳、接球要領。 5、動作名稱:持球環腰動作 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#64.2.6.1 基本运球技巧– 世界篮球教练协会

E强调使用运球动作以击败(突破)防守球员,而不是左顾右盼! “突出重围”活动”. 主要教学点. 於 wabc-chn.fiba.com -

#65.打篮球必学动作_小红书 - Xiaohongshu

打篮球必学的传球动作,快艾特你传球总是失误的哥们学起来了#篮球教学#篮球培训#篮球 ... 后期再去结合其他动作去学转身,包括: ✔️单手持球胯下转身✔️背后运球 ... 於 www.xiaohongshu.com -

#66.國立台灣大學手球課講義

本學期手球活動的設計,是以傳接球、運球及射門等基本技術為主,旨在如何利用傳球、接球及運球來完成射門得分的目的。 第二節 基本動作. 一、接球. 接球是傳球與射門 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#67.初中

低運球. 3. 體前變向換手運球. C. 投籃. 1. 原地單手投籃. 2. 原地雙手投籃 ... 它較易與其他技術動作相銜接。 ... 一般在沒有防守的情況下,用於行進間快速運球。 於 edisdat.ied.edu.hk -

#68.健康與體育領域教案設計(籃球-運球)

1-1了解運球在比賽中的重要性和基本概念。 1-2了解各種運球的方式和動作要領。 2.技能目標: ... 3-2-2 在遊戲或簡單比賽中表現出使用器材的動作技巧。 於 www.tdjhs.tyc.edu.tw -

#69.【健身無難度】NBA也常練的雙手運球進階版的基本功練習

愈低重心的運球就會愈穩定,以避免遭對手抄截,也為切入的「First Step」做好預備動作;突發的切換重心和運球節奏,往往是成功過的技巧。 於 www.hk01.com -

#70.搶七表現糟糕Embiid稱要加強運球| 體育 - Newtalk新聞

[NOWnews今日新聞]今天波士頓塞爾提克以112:88戰勝費城76人,球隊當家球星Joel Embiid這場比賽被守死,賽後他引用「字母哥」Giannis Antetokounmpo ... 於 newtalk.tw -

#71.胯下運球

胯下运球的动作可以轻易上手,但练习过程可就不那么容易了。 以右手运球为例,变向时,左脚在前,右手拍按球的右侧上方,将球从两腿 ... 於 pg.rtpelangwin.org -

#72.【籃球場上】運球的壞習慣「翻球」違例(Carry) - 大叔日誌

NBA 的吹判總是能帶動籃球話題,像是2022-23 球季就把翻球違例(Carry Violation) 的尺度限縮了。對於一些喜好盤球假切的選手會是個硬傷,這類動作本來 ... 於 www.unclediary.com -

#73.第4章偶像选我来上台在线免费阅读 - 起点

体校那墙上都是他的照片,老李小时候还经常学人家的运球动作呢! “今天我们邀请到的球星是,郭郭郭郭郭郭阿伦~!” 全场欢呼尖叫,李凯文身边的小哥兴奋的都快尿出来了 ... 於 read.qidian.com -

#74.三个动作就可以学会背后运球,还不赶紧练起来#青少年- 抖音

三个动作就可以学会背后运球,还不赶紧练起来#青少年篮球培训#篮球 #运球基本功教学- 育华篮球(天津)于20230513发布在抖音,已经收获了2175个喜欢 ... 於 www.douyin.com -

#75.什麼是好的運球?跟陳信安學運球的三個原則 - ShiFu

降低運球重心到膝蓋附近,球回彈的時間變短,就可以增加球在手上的時間。但要記得,如果重心低到你不好發力,反而會阻礙你下一步動作,所以練習的 ... 於 shifu.tw -

#76.運球的基本技巧!! - 柳營奇美醫院籃球社

1、持球:使用5根手指持球,並將手指向內緊縮。 · 2、軀幹盤球:將球放在腰際盤旋,這個動作的關鍵在於臉面朝前,同時眼睛不要看著球,然後做順時鐘、逆 ... 於 lcmhba.pixnet.net -

#77.籃球教學- 慢動作解說8 字運球的要訣

籃球教學- 慢動作解說8 字運球的要訣. column thumbnail. 籃球場 於01/12/2012 ... 於 basketball.fanpiece.com -

#78.籃球個人技術全圖解(附贈VCD) - 博客來

第四部分里面分別包括了:(一)高低運球、(二)變速運球、(三)變向運球、( ... 球、(三)搶位、(四)籃下投籃、(五)假動作、(六)防守者、(七)搶籃板球。 於 www.books.com.tw -

#79.【安卓2K23】适合新手小白的实用运球过人妙招(2) - BiliBili

【2K23手游】运球教学基础+进阶 运球动作 !!露手详细教学!! 【2K23手游教学】手搓技巧完结篇,假传?双. 於 www.bilibili.com -

#80.篮球运球练习方法 - 体育教学部

1.持球使用五根手指持球,并将手指向内紧缩。在球落下的一刻使用手掌接住。2.躯干盘球将球放在腰际盘旋,这个动作的关键在於脸面朝前,同时眼睛不要看着球, ... 於 tyb.hati.edu.cn -

#81.如何篮球如何运球(包含图片) - wikiHow

当你看到NBA球员用闪电般的胯下运球和背后运球晃开防守球员,你看到的都是长期刻苦 ... 如果你打算传球或者投篮,在停止运球后要立即做出相应的动作,否则,防守球员将 ... 於 zh.wikihow.com -

#82.斯蒂芬-庫裡包夾運球ALL-STAR GAME:籃球動作 ... - VoiceTube

斯蒂芬-庫裡包夾運球ALL-STAR GAME:籃球動作。 (Stephen Curry Wrap Dribble ALL-STAR GAME: Basketball Moves) · 936 55. Roger Lin 發佈於2021 年01 月 ... 於 tw.voicetube.com -

#83.NBA 2K22運球動作攻略:如何掌握這些動作? - nxngame

隨著NBA 2K 的每一次新迭代,核心遊戲動作都會經歷許多變化。NBA 2K22 在這方面沒有什麼不同,運球動作也有所更新。在這份NBA 2K22 指南中, ... 於 www.nxngame.com -

#84.被壓迫就掉球?CP3老師教你高效運球練習- NBA - 運動視界

來聽聽NBA級的CP3老師,是怎麼強化自己的運球技巧吧&qu. ... 場,需要做出各種動作時,你很自然地會把球運得更重,所以你要想在比賽中把球控制好,就 ... 於 www.sportsv.net -

#85.自主训练很简单!行进间运球动作,练起来赢过50%以上的后卫!

快速又简单明瞭的练习视频里的动作是针对行进间运球的训练重点在于运球时球悬浮在手上的能力以及脚步的控制持续练习能有效提升你的运球及脚步的控制 ... 於 www.sohu.com -

#86.籃球運球的練習方法技巧有哪些 - 三度漢語網

手臂動作:運球時,五指張開,用手指和指根以上部位及手掌的外緣觸球,掌心不觸球.低運球時,主要以腕關節為軸,用手腕、手指的力量運球;身前高運球和變向高運球時, ... 於 www.3du.tw -

#87.每天练这套动作半小时胜过野球场瞎打一整天! - 新浪

你可以没投篮,没篮板,但是你不能没一手骚运球啊! 於 doc.sina.cn -

#88.體育教學活動設計

瞭解變化運球之動作要點。 二、 技能方面:. 4.學會換手、轉身運球動作。 5.學會運用變化球動作技術。 三、 情意方面:. 6.培養欣賞籃球技術之態度。 於 www.hlbh.hlc.edu.tw -

#89.學打籃球的基本要點!一文掌握傳球運球投籃防守技巧

保持背部挺直,抬起頭來盡可能觀察球場的情況。 然後控制球運球,將籃球彈到地面,保持手及手指在球上方。保持手腕柔軟。不要擊打球。 於 sportadvice-zh.decathlon.com.hk -

#90.影/這真的是戰神嗎?艾佛森示範運球運到自己腳上投籃競賽空 ...

NBA傳奇球星「戰神」艾佛森在昨日抵台,稍早參加球迷記者會,也下場小秀身手,不過疑似太久沒打球,動作顯得生疏。 於 basketballtop5.com -

#91.交叉運球- 維基百科

交叉運球(英語:Crossover)是籃球的一種動作,持球者會將球迅速的運到另一隻手上,藉此變換方向。舉例來說,假設一位球員正用左手運著球,向左跨了一大步,搭配頭部的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#92.籃球基本動作

五指分開,以手腕和手指靈活地柔軟地控球,切忌以手臂和手心大力控球。控球時稍稍把膝屈曲。 普通運球. 換手左右運球. 右手拍球到左手 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#93.背后运球动作要领(篮球转髋是什么意思?) - 体育场馆系统

背后运球动作要领常规动作——交叉形式的背后运球这属于基础的背后运球动作。改变运球方向,切换重心急停急速。很多时候我们可以尝试下背后急停, ... 於 www.yunsports.net -

#94.雙手運球(Tow-ball dribbling) 練習內容與介紹

和、李鴻棋、徐武雄(1998)則把基本動作. 分為步法、持球與球感、接球與傳球、運球、. 投籃、籃板球、個人防守等七大項。綜觀這些. 教練的看法,不難發現從事籃球運動 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#95.运球_百度百科

运球 (dribble)是篮球比赛中个人进攻的重要技术。它不仅是个人攻击的有力手段,而且是组织全队进攻战术配合的桥梁。有目的的运球可以突破防守、发动 ... 於 baike.baidu.com -

#96.『必懂的Ball Handling 知識』|運球7大要點|籃球教學

運球#籃球教學. ... 『必懂的Ball Handling 知識』|運球7大要點|籃球教學|#全台最強 ... 七個過人 運球動作 ,加入你的訓練日常! 於 www.youtube.com -

#97.【籃球教室】五種實用快攻過人 - Yahoo奇摩運動

在我們快速運球準備突破防守者時,若被防守者跟到且防守者要準備抄球時,這個動作會是一個很好的過人方式,但由於在高速的情況下,若球沒有掌握好,很 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#98.學校體育教材教法與評量―籃球 - 第 62 頁 - Google 圖書結果

第三節一、教學目標:日認識直線運球的準備動作'運球動作及完成動作 o (二)認識雙手胸前傅球的準備動作,傅球動作及完成動作。日能做出直線運球的準備動作'運球動作, ... 於 books.google.com.tw