關照同義詞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦CarolynSteel寫的 食托邦 Sitopia:一餐一世界!有意識的選擇吃,用美味打造永續未來【飲食與人文新經典】 和AnnetteKast-Zahn的 每個孩子都能好好系列套書【跨世代長銷經典版】(3冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站關照什麽意思,關照的漢語解釋- 查查在線詞典- 查查綫上辭典也說明:關照 什麽意思,關照的漢語解釋- 查查在線詞典- 查查綫上辭典 ... 首頁>漢語詞典>"關照"是什麽意思關照是什麽意思發音: "關照"的近義詞 "關照"造句意思解釋手機版guānzh ...

這兩本書分別來自果力文化 和親子天下所出版 。

長榮大學 翻譯學系碩士班 陳慧雯所指導 陳秀貞的 從《犯罪心理》影集探討字幕翻譯的簡化策略 (2016),提出關照同義詞關鍵因素是什麼,來自於字幕翻譯、網路字幕、簡化策略、翻譯策略。

而第二篇論文東海大學 社會工作學系 王篤強所指導 張君培的 社會工作者的貧窮意象 (2008),提出因為有 貧窮、意象、社會救助的重點而找出了 關照同義詞的解答。

最後網站新管理口才學 - Google 圖書結果則補充:為了使平仄交替、節奏鮮明,需要從同義詞中選用最合調的詞;為了使韻腳和諧、加深印象,也需要從同義詞中選用最合韻的字眼。言語交際中,為了表情達意的需要,也可適當關照 ...

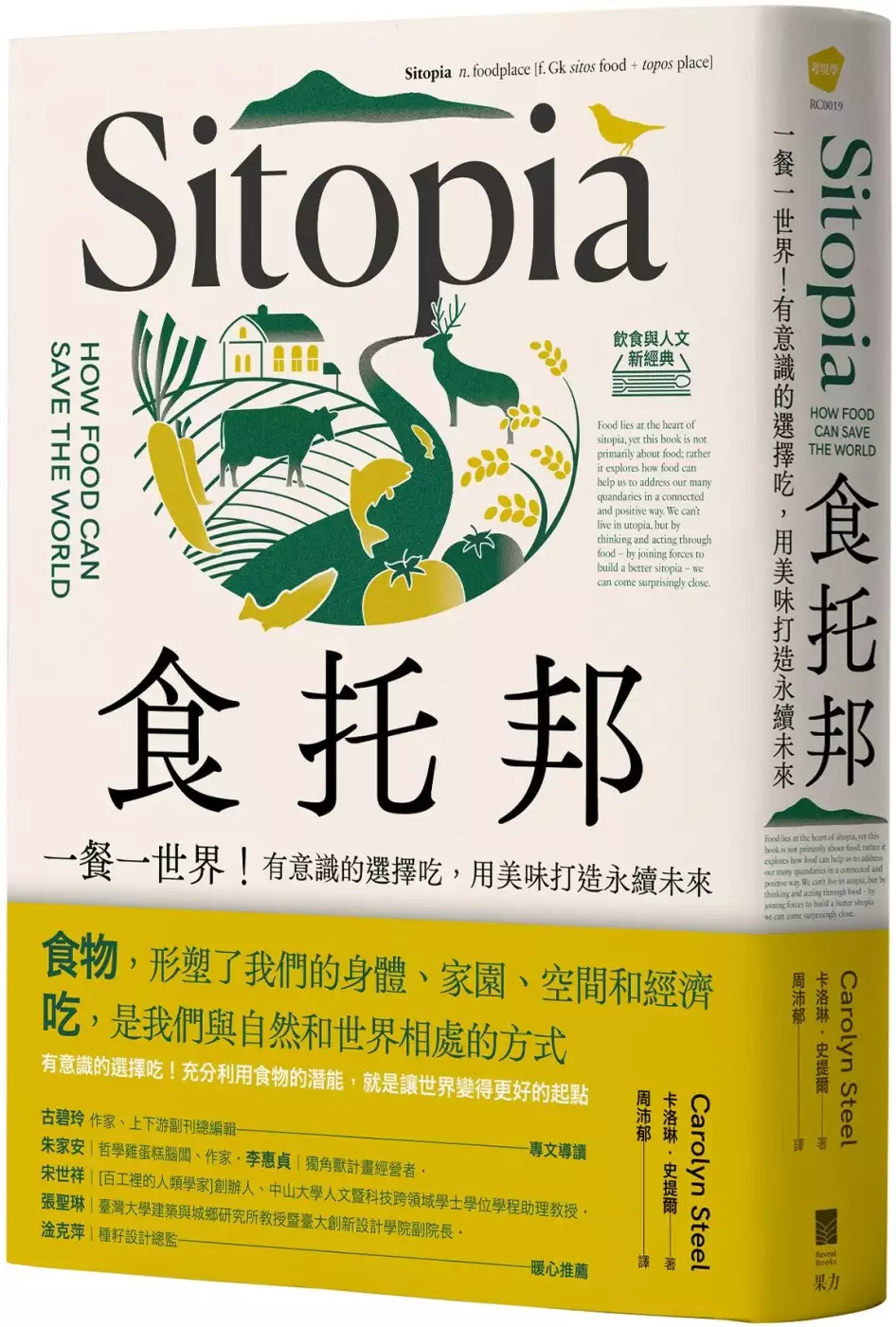

食托邦 Sitopia:一餐一世界!有意識的選擇吃,用美味打造永續未來【飲食與人文新經典】

為了解決關照同義詞 的問題,作者CarolynSteel 這樣論述:

食物,形塑了我們的身體、家園、空間和經濟 吃,是我們和自然與世界相處的方式 ★ 我們共同生活在一個「食托邦」Sitopia ——要讓世界變得更好,食物是最強大的媒介—— 有意識的選擇吃 充分利用食物的潛能 吃出更美味也更永續的未來 ★作者TED演講超過130萬次觀看,以「食托邦」的創見開創國際影響力。 ★本書獲Guild Food of Writers Award最佳食物類好書殊榮;入選Wainwright Prize決選名單。 ★作者之系列作《飢餓城市》獲英國皇家文學非小說類獎(Royal Society of Literature Jerwood Award for No

n-Fiction)肯定,被譽為「建築師、規劃師、綠色生態主義和飲食產業專業人士必讀之當代經典」。 人造肉、植物肉已經進入我們的餐桌,水耕、氣耕、植物營養液取代了土壤,垂直農場、空中農園成為新的生產基地⋯⋯ 從這些正在發生的真實場景出發,本書帶著我們透過食物看世界。作者卡洛琳.史提爾(Carolyn Steel)是一位具國際影響力的作者與建築師、也是TED百萬點閱率的知名講者,故事始於她在一場國際創投會上對明星商品「未來肉漢堡」的提問: ——科技或許有機會為我們帶來解方,但最核心的問題是什麼? ——歷經工業化、現代化以至於生物科技大躍進,我們的飲食系統面臨什麼挑戰?

——在這個擁擠與過熱的星球上,未來飲食的最好選擇是什麼? 食物關乎我們的生存,食物也連結驅動了一切。這本書,就是以食物為中心展開的旅程。 #我們生活在一個「食托邦」 作者創造了「食托邦」sitopia一詞(由希臘文sitos-食物與topos-地方二字構成),用以描述我們棲身的世界、我們的未來與這個星球,都與食物緊密相連。食物是生命的要素,也是生命最現成的隱喻;然而在以廉價、大量生產為準則的世界,食物的真正價值被多數人忽略了,我們的飲食與生活方式已然威脅到自然與生態的平衡。這個星球的未來存續,必然與我們的飲食選擇有關。 從一份「未來肉」與一餐一食的選擇開始,作者帶領我們進

入各種飲食現場、深潛歷史與文化場景,透過食物,探討我們與自然和世界的關係——最核心的問題仍在於「我們該怎麼活」,也就是「我們該怎麼吃」。 作者汲取歷史、文學、政治、經濟、人類學、建築、科學等不同領域知識,重新建立並彌補我們與食物之間的鴻溝。書中每一篇章引用哲人作家們對「飲食與生命」的本質思考,這些金句有如思想的糧食,供給我們思辨的能量;全書以7個章節「食物、身體、家園、社會、城鄉、自然、時間」,共127篇與「吃的美德」相關的命題,折射出當代飲食場景中的人性、倫理、生態、科技、永續等議題,並在每一篇章最後呼應前人智慧與哲思,提出當代思考與行動的可能,可說是一本新時代的新飲食指南。 #

食物是塑造我們生活和世界的最大力量 例如,作者藉用柏拉圖《法篇》(Laws)中的描述:理想城邦(polis)是一座有著五〇四〇座「爐火」的城市,也就是大約三萬到三萬五千人的群落,因為「自給自足」是城邦的理想特質;那麼在今日,我們如何設計出更健康、更有韌性、更可持續的飲食生態系? 在哲學思辨、文化考據之餘,本書以各種真實案例證明:正因為食物每天都要吃,這個基礎是我們凝聚社會共識、打造新的「社會契約」、追求「理想食托邦」的最大公分母。透過「有意識的選擇吃」我們可以和自然與世界建立更好的關係。這樣的理解和行動,將帶來巨大的正向改變: ★重新設計「飲食生態系」 〔理想〕食物應該品質

好、乾淨、公平,而且每個人都有權利享用。 〔行動〕例如卡羅・佩屈尼(Carlo Patrini)以國際慢食運動證明,只要我們能成為「共同生產者」、建立食物的夥伴關係,這個理想就有可能達成。 ★打造更具韌性的合作網路 〔理想〕好食物可以活絡地方並打造「穩態經濟」(steady-state economy)。 〔行動〕例如有機菜箱、社區廚房和菜園、微釀酒坊和烘焙坊、社區基金、食物合作社和社區支持農業、英國普列斯頓生態社區(Preston Model)全都證明了,美好永續生活絕非夢想。 ★向大自然學設計 〔理想〕理想的食托邦經濟趨向「自然零碳」,因為食物來自自然、模仿自然

的生態循環。 〔行動〕例如「耕植力量」 (Growing Power)透過社區堆肥、魚菜共生、打造可食地景,讓貧困的社區轉型重生。 ★食物是城鄉永續的關鍵 〔理想〕「食物計畫」可以和建築與都市規劃、城鄉發展、乾淨能源接軌。 〔行動〕例如建築設計師維爾容(Viljoen)和博恩(Bohn)將停車場和路肩打造成「可持續生產的都市地景」,並將之串連為通往鄉間的綠色廊道;貝丁頓零碳能源發展計畫(BedZED)是一個生機勃勃、結合了有機耕種、乾淨能源、生態設計、低碳足跡的永續社區。 ★喚醒和自然的深刻連結 〔理想〕透過一種主動、覺知的參與,創造「心流」(flow)、和自然真正

接軌。 〔行動〕超級市場模糊時間地點、讓我們變笨,採集(foraging)則完全關乎此時此地,在自然中體驗、沉浸、學習把握當下(Carpe astem)的知識與美感。 本書以恢宏又精巧的敘事,連結了人、食物與地球,帶領我們用食物看世界,展開一趟非凡的知性與心靈之旅。本書也啟發我們:未來我們怎麼吃,不但會左右我們自己的命運,也會左右所有物種與美麗藍色行星的存續——而「食托邦」真正的積極意義,就在於身在其中的我們,充分利用食物的潛能——透過「有意識的選擇吃」,在一餐一食、在此時此地開始,以更乾淨、公平、健康的美味打造一個更好的世界! 暖心推薦 古碧玲/上下游副刊總編輯、作家

朱家安/哲學雞蛋糕腦闆、作家 李惠貞/獨角獸計畫經營者 宋世祥/[百工裡的人類學家]創辦人、中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程助理教授 張聖琳/臺灣大學建築與城鄉研究所教授暨臺大創新設計學院副院長 淦克萍/種籽設計總監 (依姓氏筆畫序) 重量推薦 「生而為人,就是矛盾。人類的雜食,使我們無法簡單選擇、容易思考。 從人類開始透過畜牧與農耕獲取食物開始,就注定人類是耗能的物種,歷百萬年益發積重難返。後工業時代的食物生產逐一見樹不見林的產業化,經濟動物成為我們蛋白質的主要來源,而永遠過食和食不厭精的人類需索無度,把天地海的資源提前提取過量,終究得面對枯竭即將來臨的一天

。 矛盾的人類或許沒機會創造烏托邦,但也許『食托邦』是個機會,使我們在生活的基礎需求和複雜的世界之間有了更多思考的連結,於矛盾中創造可能永續的未來。」——古碧玲/上下游副刊總編輯、作家 「文明持續進展,但人類越來越不快樂。我們從工作無法得到意義感,而停下工作的時候我們已經比狗還累,無法好好享受時間。我們常常忘記自己匆匆吃了什麼,或者根本忘記吃。我們難以應對的疾病一個個冒出頭來,即便現在的醫學比過去任何時間點都先進。 《食托邦》提供一個宏大的觀點,說明上述這些問題其實源於同一個問題:人類社會用什麼集體策略來餵養自己。」——朱家安/哲學雞蛋糕腦闆、作家 「作者用幽默的風格與博學

的資訊,以《食托邦》宣誓給讀者一條透過舌尖唇齒就可以日常參與的永續之路。本書教我們柴米油鹽醬醋茶中的社會創新,如何從鍋碗瓢盆裡的青菜蘿蔔,關照城鄉山川五湖四海的生生不息。文中強調全球都市化的當前,都市農耕、城鄉互助方能生養萬民。」——張聖琳/國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授暨臺大創新設計學院副院長 「食物的身世,食物的親緣,倚賴的味道,是每個人情感記憶的飲食地圖。 如果只是跟著設計師、食物學家、主厨、農夫和饕餮吃,擁有經驗,卻錯失了對意義的父母飲食系統的覺察,是一生的可惜。」——淦克萍/種籽設計總監 「飲食作為人類集體生命與文明延續之本,世界各國都不遺餘力在發現問題與解決問題。

《食托邦》在各國傳統飲食文化之外,反思背後最新的社會議題與文化爭議,也引領思考我們需要什麼樣的食之未來。」——宋世祥/[百工裡的人類學家]創辦人、中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程助理教授 國際好評 「食物美妙之處,在於它同時包含了許多面向:它是生命之必需和愉悅之所在、它涵括了自然和技藝,融合了科學、哲學、禮儀和藝術。本書對食物的想法和觀察有如一場多元而豐美的盛宴,是一部勇敢且不凡的著作。」——《觀察家報》 「本書啟發我們:重新發現食物將我們彼此和自然世界聯繫在一起的方式,並在這個過程中找到新的生活方式。」——《衛報》,克里斯多福・基山(Christopher Kissane)

,歷史學家 「作者提出的想法,正是人類當務之急。」——《TLS泰唔士報文學副刊》,克萊爾・薩克比(Clare Saxby) 「必讀之作!作者提出優質食品應取代金錢成為新的世界貨幣的遠見。」——提姆・史派克(Tim Spector) ,英國流行病學家和科學作家 「史提爾女士的書寫令人振奮……這是一趟激發我們的想像力,穿越政治、文化、經濟、歷史的旅程,讓我們看見以食物滋養充滿愛的新生活的可能。」——內森・姆拉丁(Nathan Mladin),Theo智庫資深研究員 「關於食物,沒有作家提出比史提爾更為有趣的提問,因為沒有人比她更認真地看待食物在人類生活中的深遠作用。每次讀到

或聽到她的話語,總讓我的心智更加擴展。這本雄心勃勃、文筆優美的書表明:我們現在的飲食方式違背了人類延續了數千年的飲食智慧。但她並不悲觀,而是建議我們重新學會珍惜食物,為更充實的、可持續的生活方式指明了道路。《食托邦》必然會成為當代的新經典。」——碧・威爾遜(Bee Wilson),英國暢銷美食作家

從《犯罪心理》影集探討字幕翻譯的簡化策略

為了解決關照同義詞 的問題,作者陳秀貞 這樣論述:

本研究旨在深入探討字幕翻譯的簡化策略,主要的簡化策略以張懿萱 (2011) 的「同步口譯與字幕翻譯簡化策略之研究」論文中的三個表格:「筆譯、字幕翻譯及同步口譯簡化策略」、「本研究語料分析使用之簡化策略分類表」、「本研究整理之簡化分類表」為主,合併整理成最為完整的簡化策略表格。之後從相關的文獻中找出其他可應用於簡化的翻譯策略補充於表格,以美國影集《犯罪心理》第十季的網路字幕為研究對象,找出應用簡化策略的例證並加以解釋。研究發現,在語彙簡化方面,譯文多使用慣用語來簡潔說出原文意涵;遇到文化詞時,可簡潔譯出所代表的含意;可省略不必要的字,如人稱代名詞、關係代名詞、同義反覆詞。在語法簡化方面,使

用簡單的語言結構,挑明語意;將句內或句間的意群重組並合併;可將抽象或具體的描述相互轉換;多使用主動語氣、反面著筆法,以符合漢語習慣。在內容簡化方面,多使用四字格,譯出核心意義;使用成語、俚語、流行語來簡化語句;跳脫原文架構,直接譯出語意或言外之意。總括上述研究結果可知:所應用的翻譯策略越接近慣用語,越能達到字幕簡化,幫助觀眾理解。

每個孩子都能好好系列套書【跨世代長銷經典版】(3冊)

為了解決關照同義詞 的問題,作者AnnetteKast-Zahn 這樣論述:

全球暢銷逾百萬冊 歷經30年口碑不墜的育兒指南經典 知名插畫家薛慧瑩暖心跨刀 全新封面改版上市 ★由德國兒童心理治療專家撰寫,全球暢銷逾百萬冊。 ★全系列包括;「每個孩子都能學好規矩」、「每個孩子都能好好吃飯」、「每個孩子都能好好睡覺」,解決所有父母必定會面對的教養問題。 ★內容科學實證觀念易於理解,行動策略清楚明晰。 ★實用性高,並以大量實例佐證,幫助讀者重新評估並改善自己的教養方式。 全套書由父母最常見的三大教養難題組成! 1.《每個孩子都能學好規矩》 孩子整天哭,一直黏著我、要我抱著,我都沒辦法做其他事了,怎麼辦? 孩子吃飯時總是拖拖拉拉

,一頓飯了一個小時還沒吃完,怎麼辦? 從寶寶出生開始,父母就得面臨孩子在各個階段「不守規矩」的問題。在零體罰的時代,父母常常覺得孩子愈來愈難搞,如何讓孩子學會規矩,是所有父母面臨的大挑戰。本書作者為資深的行為治療師,從豐富的經驗出發,說明為什麼孩子不守規矩,同時以簡明易懂的方式,指出每個年齡的孩子該遵守哪些規矩、如何訂定家規,並提出實際的作法,一步一步教導孩子,讓孩子從小就能學好規矩,懂得尊重自己、尊重別人。 2.《每個孩子都能好好睡覺》 孩子睡不好,一個晚上我得要起床應付他好幾次,把我累壞了,怎麼辦? 孩子的睡覺時間到了,卻總是在床上翻來覆去睡不著,怎麼辦? 睡覺對

健康的成年人來說,是最自然不過的事。但是對許多嬰幼兒和他們的父母而言,「好好睡覺」幾乎是「運氣好」的同義詞。如何讓孩子睡得飽、睡得好,是許多父母最迫切想要得到的答案。本書兩位作者分別是資深行為治療師以及小兒專科醫師,他們根據在兒童睡眠治療與輔導上累積多年的專業經驗,清楚分析了孩童的睡眠模式和睡眠問題,並提出有效的睡眠學習計畫與其他輔助方案供父母們參考。在父母的愛與關懷支持下,透過本書的指導,每個孩子都可以經由學習養成良好的睡眠習慣,好好睡覺! 3.《每個孩子都能好好吃飯》 ★內附幼兒生長曲線案例解析,並特別設計好好吃飯提示卡,讀者可自行剪下,提醒父母與孩子,謹記快樂吃飯法則,讓餐桌不

再成為親子角力的戰場! 家長都知道,孩子能否健康成長,絕對離不開營養均衡以及正確的飲食習慣。本書以最新、最正確的營養觀念,提供簡單有效的「好好吃飯法則」。不管原本孩子吃得太多、太少或吃得不健康,用餐氣氛總是鬧得不愉快,使用好好吃飯法則都能讓家長免緊張,孩子沒壓力。 各界好評 Ashley 艾胥黎 / 親子部落客 小雨麻 / 親子作家 尚潔 / 中西醫師、《沒有垃圾的公寓生活》作者 何翩翩 / 牧村親子共學教室創辦人 李貞慧 / 作家暨閱讀推廣人 周育如 / 清華大學幼兒教育學系副教授 鋅鋰師拔麻 / 臨床心理師 姜珮 / 嬰幼兒睡眠顧問、好眠線上學苑創

辦人 彭菊仙 / 親子作家 陳昭惠 / 台中榮民總醫院兒童醫學中心特約醫師、台灣母乳哺育聯合學會榮譽理事長 黃瑽寧 / 馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師 黃彥鈞 / 職能治療師 護理師C.C(吳予曦)/ 孕期諮詢師、產後照護護理師 ————誠摯推薦 (依姓名筆畫排序)

社會工作者的貧窮意象

為了解決關照同義詞 的問題,作者張君培 這樣論述:

在救助情境中,助人者與受助者間存在著相當特殊的關係,他們來自不同的社濟地位,但卻休戚相關的共存於同一個社會體制下;他們應是相互瞭解,但卻各自過著不同的生活模式。研究者於實務工作中,意識到上述社會工作者和求助的窮人在救助關係中因不同的身份、不同的階級而相對產生不同的認知和想法,故以「瞭解社會工作者對於貧窮認知和救助關係中社工與窮人間細微的互動」為研究目的,持續探索「社會工作者的貧窮意象」,並藉由對意象的內涵與建構兩方面的分析,來檢視目前救助關係的樣貌。總言之,貧窮意象在內涵上指個體對於貧窮的認知;在運作上類似對於社工員主觀貧窮的測量;最後所預期功能為透過認知的釐清和關係建構的過程,以作為專業的

反省機制。本研究之意象源於心裡學中「心像」的概念,在理論上引藉了K. E. Boulding對意象所界定出的10個面向當作視角,以充實意象的內涵,另在操作上參酌K. Lynch之「城市意象」設計「貧窮意象圖」作為研究工具,並以研究者任職的A縣社會處社會救助科作為研究場域,以參與觀察和深度訪談為資料收集方式進行實地研究。在研究發現方面,本研究受訪社工之貧窮意象來源多來自於個人經驗,其餘對「社工員的貧窮意象」的發現簡列如下:一、社工員的認為窮人的生活空間多處偏遠地區且設備簡陋,且窮人家中擺設係社工家訪時臆測案家的消費行為和生活品質的觀察重點,以評斷其是否符合社工心中對貧窮家戶的想像。二、在個人意象

上,社工員認為窮人的衣物品質不佳,但在求存、求生的意識驅動之下,窮人在穿著上卻展現出其向主流文化模仿的特徵,而此過程富有積極向上攀升的象徵意義。三、在窮人形象上,窮人若欲取得福利時其形象必需符合社工員的期待,而社工員用以評判窮人形象的要件包含:(一)自助人助的標準;(二)具有工作倫理;(三)致貧原因非個人因素;(四)求助者配合度高;(五)符合期望的求助態度。四、社工員多認為窮人貧窮是由「弱勢的平衡狀態」再到「貧窮狀態」,而造成貧窮的原因非僅可從單一情況來判斷。故總結窮人始終來自於窮家庭,協助家戶脫離貧窮的最佳策略應從家庭。五、有關窮人家戶的致貧原因,包含:失業問題、貧窮代間傳遞、心 貧和貧窮的

積累性所造成,故助人者在協助窮人家戶之時,不能僅以物質上的滿足當作主要的協助手段,而忽略窮人心靈上的無助和需要。六、在建構社工自我意象上,研究發現社工角色在應然和實然面向上產生斷裂,即實務上社工無法避免的個人主觀和價值好惡;此外社會工作為晉身專業,背負著許多不實或過高的社會期待,社工似是被強迫著抱著這些過高、過重的使命,並要求案主去相信那些連自己都不相信的東西!在分析救助關係方面,本研究運用Goffman的劇場理論(Dramaturgy)來理解助人者和受助者間微妙的互動關係,分析結果簡述如下:一、窮人作為「玩家」和「演員」:窮人在取得福利身分強烈動機的催化下不得不去瞭解「遊戲規則」(指申請福利

資格的相關規訂),相對的社工員對「遊戲規則」瞭解的角度也許並不如窮人;另在求存的動機驅使下,窮人應著社工員的期待「表現」的像個窮人,以符合期待取得資源。二、社工和窮人共演萍水相逢這場戲:當窮人形象符合社工期待,此時二人關係為窮人演繹社工期待的角色以取得認同換取福利資源;社工則作為「觀眾」進行資格審核與認定。而當二人關係有第三人涉入之時,眼下社工和窮人的關係則變為「劇組關係」並相互合作,且社工成了劇班的一員目的在說服督導、主管或轉介單位成為「觀眾」。 三、區位議題~後台成為表演台:社工行使空間穿越的權力(家訪),使得窮人的後台區現形,更開發了窮人第二個表演的舞台;此外救助關係中若發生「場景」

的衝突,而造成窮人的表演分裂,此時窮人會為挽救其表演而運用「印象管理」作為防護性措施使得表演得以存續。本研究最後的結論為,儘管社工員將窮人形象塑造成「為謀求福利補助而心思費盡的理性計算者」,且為防堵窮人福利依賴而產生「害怕受騙之預期」心理,進而以個人歸因簡化貧窮問題、為行政便利而塑造案主性格;再者窮人或許深諳福利申請程序,且在申請福利時運用印象管理以符合社工期望獲得補助,但我們更不能忽略了在窮人因「制度」扭曲個人價值、社工應著「規定」來審核窮人是否值得救助時,這幕後更大力量來自於結構制度的運作和情境對個人行為的影響。關鍵字:貧窮、意象、社會救助

關照同義詞的網路口碑排行榜

-

#1.照顧的近義詞|造句 - 成語故事

近義詞:照應、幫襯、照管、關照、光顧、照望、照料、照拂、照看. 用照顧造句. 1、我們得照顧他的情緒. 2、我在父母的精心照顧下逐漸長大。 於 chengyu.game2.tw -

#2.attention - Dreye權威釋義

同義 : n.照料;關照;慇勤. care courtesy concern consideration thoughtfulness politeness. 反義: n.「注意;專心;關注」的反義字. 於 yun.dreye.com -

#3.關照什麽意思,關照的漢語解釋- 查查在線詞典- 查查綫上辭典

關照 什麽意思,關照的漢語解釋- 查查在線詞典- 查查綫上辭典 ... 首頁>漢語詞典>"關照"是什麽意思關照是什麽意思發音: "關照"的近義詞 "關照"造句意思解釋手機版guānzh ... 於 historyslice.com -

#4.新管理口才學 - Google 圖書結果

為了使平仄交替、節奏鮮明,需要從同義詞中選用最合調的詞;為了使韻腳和諧、加深印象,也需要從同義詞中選用最合韻的字眼。言語交際中,為了表情達意的需要,也可適當關照 ... 於 books.google.com.tw -

#5."請多多指教" 和"請多多關照" 的差別在哪裡? | HiNative

請多多指教(qǐng duō duō zhǐ jiào), 請多多關照(qǐng duō duō guān zhào)請多多指教的同義字同じ意味ですよ。|指教:指導、教學關照:關心、照顧不過 ... 於 hinative.com -

#6.照顾的近义词_照顾的反义词_照顾的同义词 | 蘋果健康咬一口

词语:照顾. 解释:照顾. 近义词:顾问、照料、照管、照应、垂问、照拂、照看、照望、关照、看护、帮衬、光顾、赐顾帮衬. 共2页上 ... ,2019年11月18日— 照顧的同義詞是 ... 於 1applehealth.com -

#7.同義詞挖掘的一些常用方法及同義詞替換程式 - ITREAD01.COM

... 抓取資料,根據原詞的描述和解釋提取同義詞。這種演算法簡單有效,但是挖掘出來的同義詞通常比較書面語。 ... test_sentence = '承蒙關照今天早'. 於 www.itread01.com -

#8.望 - 查詢結果

2、, 只苦了我們一班兄弟,被上司逼得妻小不寧,身家難保,<望>九爺大仁大義多多關照! 3、, 從知法到用法並非易事,而這裡正是一個好的 ... 同義詞「望族」. 英文對譯. 於 cwn.ling.sinica.edu.tw -

#9.【詢問】多多指教同義

"請多多指教" 和"請多多關照" 的差別在哪裡? | HiNative2017年10月17日· 請多多指教(qǐng duō duō zhǐ jiào), 請多多關照(qǐng duō duō guān zhào)請多多指教的同義字 ... 於 utravelerpedia.com -

#10.關照是什麽意思- 漢語詞典 - 查查綫上辭典

關照 的意思是:[ guānzhào ] guānzhào①關心照顧:我走后,我里的工作請你多多...,點擊查查權威在線詞典詳細解釋關照的解釋、含義、近義詞、反義詞和造句。 於 tw.ichacha.net -

#11.關照是什麼意思,關照的解釋反義詞近義詞英文翻譯 ... - 詩詞大全

關照 [guān zhào]. [關照]基本解釋. 1.關心 ... 於 iccie.tw -

#12.多多指教同義完整相關資訊 - 萌寵公園

提供多多指教同義相關文章,想要了解更多多多指教日文、多多指教英文、多多指教同義有關寵物文章或書籍, ... 請多多指教" 和"請多多關照" 的差別在哪裡? 於 neon-pet.com -

#13.漢語近義詞用法詞典- TAAZE 讀冊生活

漢語近義詞用法詞典. Chinese Synonyms Usage Dictionary. 鄧守信. 書林出版有限公司. 9574453227. 本書特色 本詞典收錄約七百個詞彙,列屬各近義詞群, ... 於 www.taaze.tw -

#14.109年最新題型國文-測驗精鍊(包括公文格式用語)

今多用為替人關說,求人關照。項,指唐代詩人項斯, ... 幕」、「奔車朽索」同義。鳥盡弓藏羝羊觸藩公羊去觸 ... 同義詞「兔死狗烹」、「過河拆橋」。表示極容易得到。 於 books.google.com.tw -

#15.請大家多多關照英文- 台灣旅遊攻略-20210301

多多關照意思-2021-02-25 | 數位感4 天前· 大家多多关照是什么意思具体点_ ... 關照意思多多關照請多關照意思關照觀照關照同義詞關照英文謝謝關照意思 ... 於 twtravelwiki.com -

#16.同義詞挖掘的一些常用方法及同義詞替換程序 - 台部落

先談談同義詞挖掘的一些常用方法 在用戶使用搜索引擎的過程中,由於地區差異、文化水平等差異, ... test_sentence = '承蒙關照今天早'. 於 www.twblogs.net -

#17.照顧的近義詞是什麼

繁體反义词Chinese Traditional - 简体近义词Chinese Simplified - 英文近义词English. 近義詞查詢. 搜索結果:與照顧有關的近義詞. 1. 關照 照顧 於 www.jinyici.org -

#18.中國古典文論現代觀照的海外視野 - 第 279 頁 - Google 圖書結果

... 以「直覺」關照的道家美學、「抒情傳統」構架中的「美感經驗」和「藝術形式」. ... 雖然,代表了啟蒙理性的科學文明一度成為「現代性」的同義詞,但是由於上述分化的 ... 於 books.google.com.tw -

#19.陪同關照近義詞? - 雅瑪知識

互相配合照應。 近義詞. 照應照拂照料照望照管照顧知照關心. 連貫,等候,嚴格,唯恐,關照的近義詞. 關照, ... 於 www.yamab2b.com -

#20.the old-boy network中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

the old-boy network翻譯:校友關係網,老同學關係網;老同學間的互相關照。了解更多。 於 dictionary.cambridge.org -

#21.正版2021年小學生近義詞反義詞大全同義詞詞典組詞造句成語 ...

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購正版2021年小學生近義詞反義詞大全同義詞詞典組詞造句成語訓練現代漢語人教版筆順規範疊詞量詞語新華字典多功能一年級專用最新版, ... 於 world.taobao.com -

#22.似乎同義

似乎同義. 似乎的近義詞. 猶如: 1.如同。. 猶如仿佛: ①似乎;好像:他干起活來~不 ... seem的同義詞有:look, appear, 點擊查看哪些詞匯有和seem相同或相近的詞義. 於 www.ilovecss.me -

#23.照顧的同義詞是什麼 - 在諾語文網

同義詞 :照應、幫襯、照管、關照、光顧、照望、照料、照拂、照看. 同義詞造句. 照應:同學之間應該互相照應,互相幫助. 幫襯:我們是好姐妹,我一心隻 ... 於 zainuo.com -

#24.請多關照意思在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

延伸文章資訊 · 1. 关照(词语)_百度百科 · 2. 關照是什麼意思,關照的解釋反義詞近義詞英文翻譯-國語詞典 · 3. 關照- 教育百科 · 4. 關照什麽意思,關照的漢語解釋- 查查在線 ... 於 timetraxtech.com -

#25.關照是什麼意思,關照的解釋反義詞近義詞英文翻譯-國語詞典

關照 是什麼意思,關照的解釋,關照的反義詞近義詞,關照的... | 遊戲基地資訊站. 於 najvagame.com -

#26.照顧的同義詞有什麼 - 國語谷

照顧是指照料;特別注意,加以優待。小編整理的同義詞,供參考! ... 光顧:. 敬辭,稱客人來到,商家多用來歡迎顧客。 ... [give consideration to]∶考慮到; ... 於 m.guoyugu.com -

#27.詞類:關心 - 東東同義詞詞典查詢結果

詞類:關心 詞性:動. 知疼著熱 \ 眷注 \ 眷顧 \ 無微不至 \ 溫柔體貼 \ 噓寒問暖 \ 關切 \ 關心(港1) \ 關注 \ 關懷 \ 關懷備至 \ 體恤 \ 體貼 \ 體貼入微 \. 於 www.hkdictionary.net -

#28.關照的近義詞 - 名言佳句

關照 的近義詞 ; (1)看護: ; (2)通知:1.猶通曉。 2.把事項告訴人知道。 3.告知事項的文字或口信。 ; (3)照應:①配合;呼應:互相照應|首尾照應|前後照應。②料理; ... 於 www.mingyanjiaju.org -

#29.关照的近义词_关照的反义词_关照的同义词- 相似词查询 - KM查询

关照 是什么意思,关照用英文怎么说,关照的近义词,关照的反义词,关照的同义词,跟关照类似的词语:特别关照,照拂,提携,特别照顾,提点,照顾,特殊照顾,仰仗, ... 於 kmcha.com -

#30.關照意思的蘋果、安卓和微軟相關APP,PTT、DCARD

關照 是什麼意思,關照的解釋反義詞近義詞英文翻譯-國語詞典- 字典[關照]詳細解釋. ... 展开全文WL是水面标高大家多多关照是什么意思具体点_百度知道“大家多多关照”是 . 於 app.mediatagtw.com -

#31.汉典“多謝關照”词语的解释

多謝關照 词语解释. 国语辞典. 多谢关照 duō xiè guān zhào ㄉㄨㄛㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄢㄓㄠˋ. 感谢别人关心、招呼的客气话。《老残游记.第六回》:「店伙送出,再三 ... 於 www.zdic.net -

#32.南轅庄 - 第 311 頁 - Google 圖書結果

從此,申士俊每到年關都關照王氏叫趙氏多做些糜子黃酒。申士俊家的黃酒不光拿來招待村裡來拜年的,所有來給申士俊拜年的親戚都 ... 申明理家的「借」和「要」是同義詞。 於 books.google.com.tw -

#33.關照同義詞完整相關資訊 - 星星公主

关照 (词语)_百度百科意思是关心照顾。 中文名: 关照; 外文名: look after; 拼音: guān zhào. 类别 ...關照的近義詞- 名言佳句迄今共收錄10個關照的同義詞). 於 astrologysvcs.com -

#34.公文語法彙編 - 國立中興大學秘書室

「業」與「已」同義,固可使用「業已」做完,惟「業已於」則應修正為「業. 於」或「已於」。 ... 倘蒙青睞,永矢不忘(關照)。如. 於 secret.nchu.edu.tw -

#35.照顧- 教育百科| 教育雲線上字典

關照. 教育部重編國語辭典修訂本. 注音:. ㄓㄠˋ ㄍㄨˋ. 漢語拼音: ... 同義詞:. 看顧. 詞條來源:. 教育部閩南語辭典_照顧. 授權資訊:. 於 pedia.cloud.edu.tw -

#36.聊天的近義詞是什麼請說字,聊天的近義詞 - 迪克知識網

把這點東西送給您,聊表寸心,感謝多年來對我的關照。 她的畫當然算不上什麼獨創性的藝術傑作,但也可以聊備一格吧。 聊的近義詞. 6樓:浪遏飛舟. 於 www.diklearn.com -

#37.中古漢語詞彙特色管窺 - Google 圖書結果

正如蔣紹愚(2007: 37∼38)所言:「在討論詞義的發展變化和同義詞、反義詞等問題時, ... 若能同時關照雙音化演變與南北異同,則能清楚看出中古詞彙有兩大特色。 於 books.google.com.tw -

#38.近義詞詞典

裝訂:精裝. 中國圖書分類: 字典;詞典. 關鍵字: 實用近義詞詞典、 實用、 詞典、 字典、 珠海、 董霞海、 語言學習、 中文字典 ... 於 www.rantasa.me -

#39.詞語辨析:「觀照」「關照」何不同- 每日頭條 - 媽媽最愛你

關照照顧 · 謝謝關照意思 · 關照意味 · 關照同義詞 · 多多關照 · 感謝關照 · 多多關照意思 · 請多關照意思 · 關照英文 · 關照觀照 ... 於 babygoretro.com -

#40.关照的意思是什么| 關照意思 - 親親寶貝

關照同義詞 關照觀照觀照意思請多關照意思多多關照意思謝謝關照意思關照英文關照造句 · 延伸文章資訊. 关照(词语) | 關照意思. 关照引证解释· 口头通知;嘱咐;招呼。 於 kidwikitw.com -

#41.關照的近反義詞 - 字典

guān zhào關照怎么寫好看關照的解釋關照∶關心照顧要沒有咱哥倆關照他, ... 宋胡太初《晝簾緒論·催科》:“民戶之關照的近義詞:照料照看料理;關心照顧照料家中的事 ... 於 www.70thvictory.com.tw -

#42.关照的近义词和同义词

关照 的近义词和同义词. 通知: 1.犹通晓。 2.把事项告诉人知道通知 照顾: 1.照顾。照顾 照应: ①配合;呼应:互相照应|首尾照应|前照应 看护: ①护理:~病人。 於 jinyici.xpcha.com -

#43.職場中千萬別說「請多多關照」,你以為是謙虛,別人卻不這麼 ...

「請多多關照」在公司內部同事之間說說,是謙虛的表現;但在客戶或競爭 ... 關鍵是,別對所有人說「我是新人」——新人的同義詞就是什麼都不懂,遭到 ... 於 kknews.cc -

#44.通知_百度百科

中文名. 通知 · 外文名. Notice · 拼音. tōng zhī · 注音. ㄊㄨㄙㄓㄧ · 同義詞. 關照、知照、知照、照顧等 · 反義詞. 暴露、坦白、坦率、公開等. 於 baike.baidu.hk -

#45.請問“訊息”的同義詞是什麼,通知的同義詞有那些啊5 - 嘟油儂

訊息是英語麼?informationnew**essagewordadvices. 通知的同義詞有那些啊5. 4樓:阿芬. 報告、告來知、關照、告稟、. 自知照一、報告[ bàbaio gào ]. 於 www.doyouknow.wiki -

#46.多多關照意思– 未來請多多照顧英文– Sancak

剛進股市的萌萌噠小白,請大家多多關照。, 2021-08-26 … ... 英文奧修觀照未來請多多幫忙英文關照同義詞多多關照意思境界般若內視丹田意守會陰丹田發熱奧修靜心觀照… 於 www.sancakltiv.co -

#47.關心的近義詞是什麼呢,關心的近義詞是什麼 - 多學網

【關心】的近義詞是【關懷、掛念、愛護、操心】此外還有【眷注、關切、關注、關愛、關照、存眷、親切、屬意、體貼、珍視、重視、留意、注意、幫助、 ... 於 www.knowmore.cc -

#48.關照的近義詞是什麼_同義詞查詢 - 古詩詞庫

關照 的近義詞大全 ... 詞語釋義:照看;護理。舊稱護士。臺靠護理病人獲取報酬的人;泛指從事各種護理工作的人。也作「看護工」。陸即... ... 詞語釋義:照料管理。《初刻拍案 ... 於 www.gushiciku.cn -

#49.黑色的故事: 徹底改變人類文明史的顏色 - 第 142 頁 - Google 圖書結果

實是關照內在,熱切看著琴弦調好後聽到的美妙樂音。 ... 成熟的)是另外一位荷蘭的藝術家,他畫中的前景還有幽深的陰影黑得十分強烈,他的名字甚至成為濃烈的黑的同義詞。 於 books.google.com.tw -

#50.关照同义词在线查询,关照的近义词是什么? - 喜蜜滋

请输入需要查询的词语:. 关照的近义词/关照的同义词. 词语:关照. 解释:关照. 近义词:看护、照拂、照料、照管、照应、照望、照顾、通知、知照、知照照顾. 於 m.ximizi.com -

#51.關照的同義詞 - 作文素材

關照. 【讀音】:[guān zhào]. 【釋義】:1.關心照顧2.口頭通知。 【同義詞】:照應,照料. 關照造句. 1.隨後,她又轉身來關照我。 於 m.guowenban.com -

#52.文訊 06月號/2021 第428期 - 第 64 頁 - Google 圖書結果

「文學教育」是人文精神形成地視為同義詞,其實,它們的名稱、定義不同,的一環, ... 蘊含生命關照與務、商業、社交等層面的書寫都屬之,如:時下體會的哲學思維, ... 於 books.google.com.tw -

#53.关照的近义词|反义词|同义词|字词解析 - 5068儿童网

关照 的近义词、同义词、反义词如下: 近义词:照料照看料理关心照顾。 同义词:照应照顾照料。 反义词:仇视关照的汉语词典解释: 意思(1) [look ... 於 m.5068.com -

#54.反義詞|同義詞|近義詞- 造句|例句|出處|多語翻譯|詞語辨析

... 反義詞查询,反義詞例句,反義詞解釋,反義詞|同義詞|拼音|語法|解釋|造句|例句|出處|反義詞|多語翻譯|詞語辨析|詞語辨形|相關典故|相關詞語. ... 關照的反義詞. 於 www.fanyici.org -

#55.110年最新國文--測驗勝經 - 第 26 頁 - Google 圖書結果

今多用為替人關說,求人關照。 ... 與「燕巢飛幕」、「奔車朽索」同義。鳥盡弓藏喻事情成功後拋棄或殺掉有功之人。多指殺功臣。同義詞「兔死狗烹」、「過河拆橋」。 於 books.google.com.tw -

#56.通知近義詞,通知同義詞,通知的相似詞查詢 - 三度漢語網

通知相似詞. ▸ 報告 ▸ 告知 ▸ 關照 ▸ 告稟 ▸ 知照 ▸ 告訴 ▸ 通告. 基本釋義. ⒈ 把該辦或該知道 ... 於 www.3du.tw -

#57.同义词多多指教

三十大相近词或者同义词多多指教. 多多指教 多多关照 见谅 跟我来 慢用 高抬贵手 我文 事斯语 晋荀息 奉朝 稍候 我旭 观李固 尚安复 指教 衍安在 毋奏事 歹岗村 购单 ... 於 wordsimilarity.com -

#58.照顧的近義詞 - 國語季

... 小編為大家整理了不同意思層面的知識,敬請關注。照顧近義詞:關照,幫襯,照應,照拂,照料,照看,照管,看護照顧近義詞造句:1.春天祝福短... 於 www.guoyuji.com -

#59.关照的近义词是什么 - 第一范文网

关照 的近义词:看护、通知、照应、照顾、知照、照望、照料、照拂、照管、照顾,近义词网为你提供10个关照的近义词,帮助你掌握关照的近义词是什么,每一个近义词均含有 ... 於 www.diyifanwen.com